ホーム > 畜産 > 海外情報 > 2024年 > 豪州研究機関、ミツバチのバロア症に関する情報を公開(豪州)

豪州の農業研究開発公社であるアグリフューチャーズ(AgriFutures)は4月30日、最大の業界団体である豪州ミツバチ産業協議会(AHBIC:Australian Honey Bee Industry Council)と共同で、ミツバチのバロア症(注1)の管理に焦点を当てた一連の情報リソース(情報資源)をHPで公開した。

豪州では、2022年6月にバロア症の原因となるミツバチヘギイタダニ(Varroa Distructor)(注2)の侵入が確認されて以降、その根絶に向けてさまざまな対策が取られてきた。しかし、23年9月に植物・害虫に関する諮問委員会(CCEEP:Consultative Committee on Emergency Plant Pests)(注3)に助言を受けて根絶は困難と判断されたことから、方針を転換し適切な管理に向けた取り組みが進められてきた。

今回公開された情報リソースは、アグリフューチャーズが実施している研究イニシアティブの一つである「バロア症に対応する養蜂の強靭化プロジェクト」(注4)の成果であり、バロア症のまん延を遅らせる方法やバロア症が引き起こすウイルス感染などの情報について、専門家へのインタビュー形式の動画や資料で紹介されている。

(注1)ミツバチヘギイタダニ(Varroa Distructor)によるミツバチの寄生虫病。幼虫への吸血による発育不全や、吸血孔からの細菌感染、ウイルスの媒介などを通じて、蜂群に大きな影響を及ぼす。日本国内でも届出伝染病に指定されており、毎年発生が報告されている。

(注2)赤色で卵型をした1〜2ミリメートル程度のダニで、世界各地に分布している。セイヨウミツバチやトウヨウミツバチに寄生し、バロア症を引き起こすことで知られている。生活史はミツバチの巣内で完結するようになっており、ミツバチの増殖に合わせて大量発生する傾向にある。

(注3)植物や害虫の侵入に対し、根絶の実現可能性を技術面から評価する豪州の技術機関。委員は緊急植物害虫対応協定(EPPRD:Emergency Plant Pest Response Deed)に基づき、インシデントが発生した際に招集され、対応計画の策定などの義務を負う。

(注4)生産的で持続可能かつ収益性の高い養蜂業の実現と、園芸作物や農作物の受粉を確保するための研究・投資を目的とした「アグリフューチャーズ・ミツバチ受粉プログラム」に基づき取り組んでいるプロジェクトの一つ。バロア症のまん延を遅らせ、養蜂産業への影響を抑えることが主な目的。

豪州では、2022年6月にバロア症の原因となるミツバチヘギイタダニ(Varroa Distructor)(注2)の侵入が確認されて以降、その根絶に向けてさまざまな対策が取られてきた。しかし、23年9月に植物・害虫に関する諮問委員会(CCEEP:Consultative Committee on Emergency Plant Pests)(注3)に助言を受けて根絶は困難と判断されたことから、方針を転換し適切な管理に向けた取り組みが進められてきた。

今回公開された情報リソースは、アグリフューチャーズが実施している研究イニシアティブの一つである「バロア症に対応する養蜂の強靭化プロジェクト」(注4)の成果であり、バロア症のまん延を遅らせる方法やバロア症が引き起こすウイルス感染などの情報について、専門家へのインタビュー形式の動画や資料で紹介されている。

(注1)ミツバチヘギイタダニ(Varroa Distructor)によるミツバチの寄生虫病。幼虫への吸血による発育不全や、吸血孔からの細菌感染、ウイルスの媒介などを通じて、蜂群に大きな影響を及ぼす。日本国内でも届出伝染病に指定されており、毎年発生が報告されている。

(注2)赤色で卵型をした1〜2ミリメートル程度のダニで、世界各地に分布している。セイヨウミツバチやトウヨウミツバチに寄生し、バロア症を引き起こすことで知られている。生活史はミツバチの巣内で完結するようになっており、ミツバチの増殖に合わせて大量発生する傾向にある。

(注3)植物や害虫の侵入に対し、根絶の実現可能性を技術面から評価する豪州の技術機関。委員は緊急植物害虫対応協定(EPPRD:Emergency Plant Pest Response Deed)に基づき、インシデントが発生した際に招集され、対応計画の策定などの義務を負う。

(注4)生産的で持続可能かつ収益性の高い養蜂業の実現と、園芸作物や農作物の受粉を確保するための研究・投資を目的とした「アグリフューチャーズ・ミツバチ受粉プログラム」に基づき取り組んでいるプロジェクトの一つ。バロア症のまん延を遅らせ、養蜂産業への影響を抑えることが主な目的。

1 豪州の養蜂産業

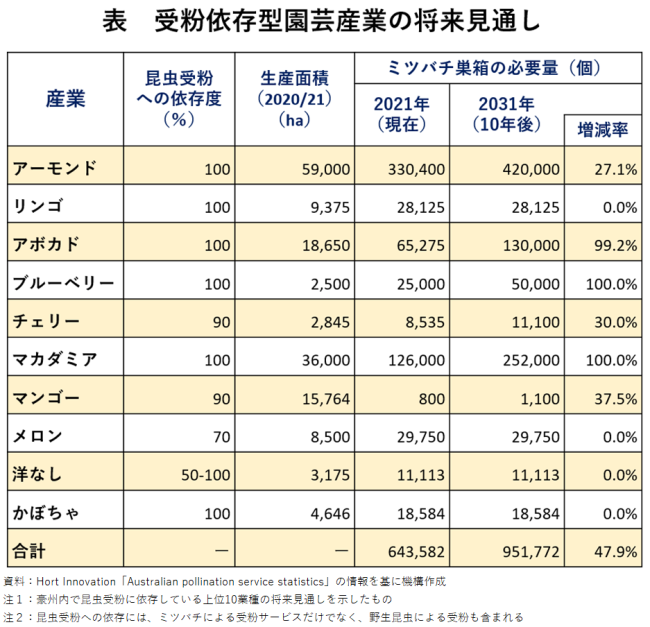

AHBICによると、豪州には4万6000人の自給的養蜂家、1800人の商業的養蜂家がおり、85万5000個の巣箱から年間平均2万トンのはちみつ(注5)が生産されている。また、豪州の非営利研究開発法人であるホートイノベーション(Hort Innovation)の調査によると、国内の園芸作物の多くが昆虫の受粉に依存しており、ミツバチによる受粉サービスの需要は今後さらに高まると予測されている(表)。

(注5)豪州で生産され、商業利用されるはちみつには課徴金または輸出手数料が課せられており、2万トンは課徴金などが徴収されているはちみつの生産量。自給的養蜂家の自家利用分などは含まない。

(注5)豪州で生産され、商業利用されるはちみつには課徴金または輸出手数料が課せられており、2万トンは課徴金などが徴収されているはちみつの生産量。自給的養蜂家の自家利用分などは含まない。

2 情報発信の内容

現在、AHBICのHPに設けられているバロア症専用の特設ページの中で、3つのインタビュー動画および音源と2つのファクトシートが公開されている。インタビュー動画では、過去にミツバチヘギイタダニが侵入し、さまざまな対策が試行されてきた米国やニュージーランドの研究者から、感染した巣箱の早期隔離やバロア症の影響を緩和するための栄養管理など、多くの情報が紹介されている。また、ファクトシートでは、バロア症のまん延を遅らせるための手法やバロア症がミツバチの健康に与える影響について、養蜂家向けに分かりやすくまとめられており、今後もコンテンツが順次追加されていく予定となっている。

アグリフューチャーズは、本プロジェクトに続いて、「バロア症との共存」を軸とした養蜂産業の持続可能な道筋を描く国家戦略の策定に向けた検討を進めている。その中では、薬剤への大量依存から脱却し、バロア症に抵抗性のあるミツバチ群の利用と総合的病害虫・雑草管理(IPM:Integrated Pest Management)に基づく目標設定が優先課題となっており、今回の情報公開による教育環境の充実と併せて取り組みを進めていくとしている。

アグリフューチャーズは、本プロジェクトに続いて、「バロア症との共存」を軸とした養蜂産業の持続可能な道筋を描く国家戦略の策定に向けた検討を進めている。その中では、薬剤への大量依存から脱却し、バロア症に抵抗性のあるミツバチ群の利用と総合的病害虫・雑草管理(IPM:Integrated Pest Management)に基づく目標設定が優先課題となっており、今回の情報公開による教育環境の充実と併せて取り組みを進めていくとしている。

【渡部卓人 令和6年5月14日発】

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)

Tel:03-3583-9532

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)

Tel:03-3583-9532