ホーム > 畜産 > 海外情報 > 2024年 > 豪州政府、バイオセキュリティ課徴金導入の具体案を発表(豪州)

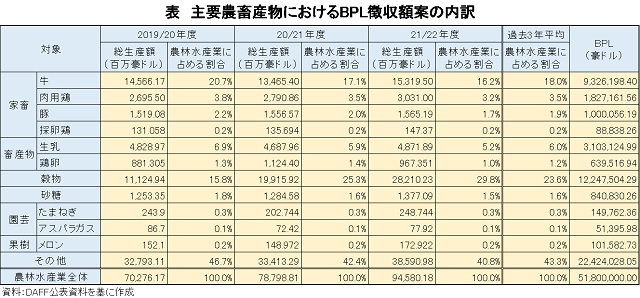

豪州農林水産省(DAFF)は2024年4月、同年7月1日より豪州の全農家を対象に導入予定のバイオセキュリティ課徴金(BPL:Biosecurity Protection Levy)の品目別徴収額案を発表した。本制度の導入は、継続的なバイオセキュリティ政策の予算を確保する観点から、23年5月の政府予算公表時に発表されたものであり(注1)、現政権の選挙公約でもあるバイオセキュリティシステムの強化の一環として、政府の肝いり政策と言える。制度導入の発表後、23年末の公開協議を経て、24年3月に法案が上院委員会に付託されているが、この過程で、20/21年度(6月〜翌7月)に農家が各業界のバイオセキュリティやマーケティング、研究開発などのために支払っていた課徴金の10%相当額を徴収するという当初案から、過去3年間(2019/20〜21/22年度)の農林水産業全体に占める各品目の総生産額(GVP:Gross Value of Production)の割合に基づき、徴収額を算出するという現行案に変更されている。

現行案では、24/25年度は農林水産業全体で、5180万豪ドル(54億3693万円:1豪ドル=104.96円(注2))のBPLが徴収されるとしている(表)。特に、近年豊作で輸出も好調であった穀物は、GVPの割合も全体の23.6%と高く、1225万豪ドル(12億8550万円)と最も多額のBPLが徴収されるほか、家畜のうち牛は、近年の堅調な肉牛価格などを背景に、同18.0%と穀物に次いで高い割合で、933万豪ドル(9億7888万円)のBPLが徴収されるとしている。

なおBPLは、3年ごとにDAFFによる見直しが行われるとされている。

(注1)海外情報「バイオセキュリティを中心とした2023/24年度予算案などを発表(豪州)」(https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_003559.html)をご参照ください。

(注2)三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中平均の為替相場」の2024年4月末TTS相場。

現行案では、24/25年度は農林水産業全体で、5180万豪ドル(54億3693万円:1豪ドル=104.96円(注2))のBPLが徴収されるとしている(表)。特に、近年豊作で輸出も好調であった穀物は、GVPの割合も全体の23.6%と高く、1225万豪ドル(12億8550万円)と最も多額のBPLが徴収されるほか、家畜のうち牛は、近年の堅調な肉牛価格などを背景に、同18.0%と穀物に次いで高い割合で、933万豪ドル(9億7888万円)のBPLが徴収されるとしている。

なおBPLは、3年ごとにDAFFによる見直しが行われるとされている。

(注1)海外情報「バイオセキュリティを中心とした2023/24年度予算案などを発表(豪州)」(https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_003559.html)をご参照ください。

(注2)三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中平均の為替相場」の2024年4月末TTS相場。

1 バイオセキュリティ関連業界の反応

本制度導入に関しては、バイオセキュリティ関連業界から歓迎されている。

(1) 豪州侵入種協議会(Invasive Species Council)

貿易量の増加と気候変動により、作物の病害虫や家畜疾病の発生リスクが高まっているが、バイオセキュリティシステムへの投資が追いついていない。本制度導入によるバイオセキュリティ環境の改善は、農業全体に利益をもたらす。

(2) 豪州獣医師会(Australian Veterinary Association)

バイオセキュリティの監視を行うために、獣医師は農家と連携して農場経営を最適化する必要があるが、現在この費用は獣医師と農家が負担しており、持続可能ではない。バイオセキュリティに要するコストは、最前線にいる個人に負担させるのではなく、農林水産業コミュニティ全体で共有されるべき。

(1) 豪州侵入種協議会(Invasive Species Council)

貿易量の増加と気候変動により、作物の病害虫や家畜疾病の発生リスクが高まっているが、バイオセキュリティシステムへの投資が追いついていない。本制度導入によるバイオセキュリティ環境の改善は、農業全体に利益をもたらす。

(2) 豪州獣医師会(Australian Veterinary Association)

バイオセキュリティの監視を行うために、獣医師は農家と連携して農場経営を最適化する必要があるが、現在この費用は獣医師と農家が負担しており、持続可能ではない。バイオセキュリティに要するコストは、最前線にいる個人に負担させるのではなく、農林水産業コミュニティ全体で共有されるべき。

2 農林水産業界の反応と政府の見解

一方、農林水産業界からは、明確化されていない徴収システムなどについて、反対や疑問を呈する文書が連邦政府に提出されているほか、ウェブサイトなどで同様の声明も発出されている。その一例を以下に紹介する。

(1) 全国農業者連盟(NFF)

農家はすでにバイオセキュリティに貢献するための課徴金を負担しており(注3)、新たな徴収により農家の負担増となる今般の制度導入には反対。2024年5月10日に公表された上院委員会の報告書では、業界団体などからの反対意見を支持しつつも、上院による法案の可決を勧告する内容となっており、矛盾する内容となっている。

(2) キャトル・オーストラリア(牧草肥育牛関係団体)

既存の課徴金は生産額とは関連がなかったが、DAFFが本制度を今後どのように構築していくのか疑問。農林水産業全体で適切な徴収システムを確立し、徴収額が明確に農家に理解されるまで、本制度を導入することを望まない。

(3) グレイン・トレード・オーストラリア(穀物貿易取引団体)

BPL徴収額を算出するための基礎期間は、天候に左右される穀物業界の特性が十分に考慮されていない。また、これまでと別の徴収システムを設けることは、穀物取引業者の複雑な実務コストを増加させることになる。現時点で制度設計に問題があることに鑑みると、今年7月の本制度導入は野心的である。

(4) 豪州穀物生産者協議会

本制度が農家にとってどのような価値をもたらすのか、十分に明らかにされていない。BPLが農家から適切に徴収され、バイオセキュリティのために適切に運用されることを保証する高度なシステムとプロセスの構築が必要。

これら本制度導入が拙速であるといった声に対し、DAFFは新会計年度が始まる7月の導入予定期日に向け、計画的に作業が進められているとしている。しかし、BPLの徴収対象となる84品目のうち、26品目は既存の課徴金制度が存在しないため、徴収システムの構築は複雑になると見込まれている。また、既存の課徴金徴収が行われている品目については、徴収システムの再構築が必要であることから、制度施行日が7月1日以降にずれ込む可能性も示唆されている。

バイオセキュリティの脅威の度合いに関係なく、すべての農家から課徴金を徴収することについては、昨年来、政府がさまざまな機会を通じて理解を訴えてきたが、農林水産業界の反応を見る限り、徴収額の割合を含めた制度設計などについて、施行までにさらなる議論が必要とみられている。

(注3)畜産の情報「豪州の畜産農家における経営収支実態と所得向上の取り組み」(https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_003137.html)をご参照ください。

(1) 全国農業者連盟(NFF)

農家はすでにバイオセキュリティに貢献するための課徴金を負担しており(注3)、新たな徴収により農家の負担増となる今般の制度導入には反対。2024年5月10日に公表された上院委員会の報告書では、業界団体などからの反対意見を支持しつつも、上院による法案の可決を勧告する内容となっており、矛盾する内容となっている。

(2) キャトル・オーストラリア(牧草肥育牛関係団体)

既存の課徴金は生産額とは関連がなかったが、DAFFが本制度を今後どのように構築していくのか疑問。農林水産業全体で適切な徴収システムを確立し、徴収額が明確に農家に理解されるまで、本制度を導入することを望まない。

(3) グレイン・トレード・オーストラリア(穀物貿易取引団体)

BPL徴収額を算出するための基礎期間は、天候に左右される穀物業界の特性が十分に考慮されていない。また、これまでと別の徴収システムを設けることは、穀物取引業者の複雑な実務コストを増加させることになる。現時点で制度設計に問題があることに鑑みると、今年7月の本制度導入は野心的である。

(4) 豪州穀物生産者協議会

本制度が農家にとってどのような価値をもたらすのか、十分に明らかにされていない。BPLが農家から適切に徴収され、バイオセキュリティのために適切に運用されることを保証する高度なシステムとプロセスの構築が必要。

これら本制度導入が拙速であるといった声に対し、DAFFは新会計年度が始まる7月の導入予定期日に向け、計画的に作業が進められているとしている。しかし、BPLの徴収対象となる84品目のうち、26品目は既存の課徴金制度が存在しないため、徴収システムの構築は複雑になると見込まれている。また、既存の課徴金徴収が行われている品目については、徴収システムの再構築が必要であることから、制度施行日が7月1日以降にずれ込む可能性も示唆されている。

バイオセキュリティの脅威の度合いに関係なく、すべての農家から課徴金を徴収することについては、昨年来、政府がさまざまな機会を通じて理解を訴えてきたが、農林水産業界の反応を見る限り、徴収額の割合を含めた制度設計などについて、施行までにさらなる議論が必要とみられている。

(注3)畜産の情報「豪州の畜産農家における経営収支実態と所得向上の取り組み」(https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_003137.html)をご参照ください。

【調査情報部 令和6年5月15日発】

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)

Tel:03-3583-9532

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)

Tel:03-3583-9532