ホーム > 畜産 > 海外情報 > 2024年 > 牛肉産業などの温室効果ガス排出量と削減状況を発表(豪州)

豪州食肉家畜生産者事業団(MLA)は2024年5月、21年の豪州温室効果ガス(GHG)インベントリ(注1)に基づき、同国の赤身肉(牛肉・羊肉)(注2)業界に起因するGHG排出量について最新の推定値を発表した。MLAは、赤身肉業界を30年までにカーボンニュートラル(GHG排出量実質ゼロ)にするという業界目標(CN30)(注3)を策定して以降、パリ協定に沿った基準年の05年のGHG排出量と比較した毎年の進捗状況に関する報告書を発表している。

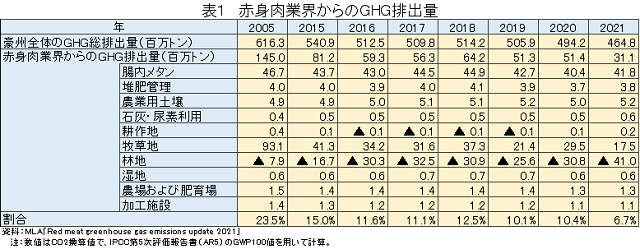

これによると、21年の赤身肉産業からのGHG排出量は、二酸化炭素(CO2)換算で3108万トン(前年比39.6%減)と大幅に減少し、05年の排出量である同1億4498万トンとの比較では78.6%減少したとされている(表1)。豪州全体のGHG排出量に占める赤身肉業界の排出割合は、05年の23.5%から21年の6.7%へと着実に減少してきている。

(注1)豪州で、1年間にどの程度のGHGが排出・吸収されたかを取りまとめたデータ。

(注2)一般的に牛肉、羊肉など赤色(ミオグロビン)を多く含む家畜の肉を指し、レッドミートとも呼ばれる。これに対し、赤色の少ない鶏肉などはホワイトミートと呼ばれる。

(注3)畜産の情報2021年9月号「豪州の牛肉需給展望〜持続可能な牛肉生産を踏まえて〜」(https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_001766.html)3(3)エ(ア)CN30への取り組みをご参照ください。

これによると、21年の赤身肉産業からのGHG排出量は、二酸化炭素(CO2)換算で3108万トン(前年比39.6%減)と大幅に減少し、05年の排出量である同1億4498万トンとの比較では78.6%減少したとされている(表1)。豪州全体のGHG排出量に占める赤身肉業界の排出割合は、05年の23.5%から21年の6.7%へと着実に減少してきている。

(注1)豪州で、1年間にどの程度のGHGが排出・吸収されたかを取りまとめたデータ。

(注2)一般的に牛肉、羊肉など赤色(ミオグロビン)を多く含む家畜の肉を指し、レッドミートとも呼ばれる。これに対し、赤色の少ない鶏肉などはホワイトミートと呼ばれる。

(注3)畜産の情報2021年9月号「豪州の牛肉需給展望〜持続可能な牛肉生産を踏まえて〜」(https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_001766.html)3(3)エ(ア)CN30への取り組みをご参照ください。

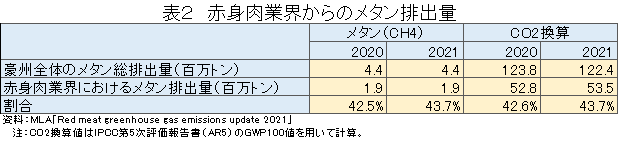

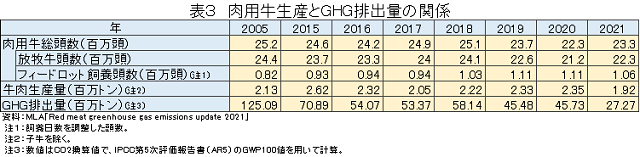

この減少の主な要因としては、森林伐採の減少に加え、特に20年から21年にかけて、ラニーニャ現象による多雨で植生が拡大したことにより、「林地」などでの炭素貯蔵の増加が挙げられている。また、牛飼養頭数の減少による「腸内メタン」などの減少も寄与しているとされる(表2、3)。

MLAでは、赤身肉業界のGHG削減を支援するための研究開発や普及事業に対し、1億5200万豪ドル(159億5392万円:1豪ドル=104.96円(注4))を拠出しており、その中で「Carbon EDGE」と呼ばれるGHG削減への取り組みに関する生産者への理解醸成プログラムも実施している。この中でMLAは、生産性の向上や再生可能エネルギーの利用、適切な家畜排せつ物管理が、GHG排出量削減の主要な手段であるとしている。また、メタン削減に寄与する飼料添加物、育種改良などの新しい手法は、農場経営全体に利益をもたらし、かつ、商業的に実行可能なものであれば、今後業界のGHG削減に大きく貢献する可能性があるとし、CN30の達成に向け、今後さらに牛や羊からのメタン排出削減を検討していく必要があるとしている。

(注4)三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中平均の為替相場」の2024年4月末TTS相場。

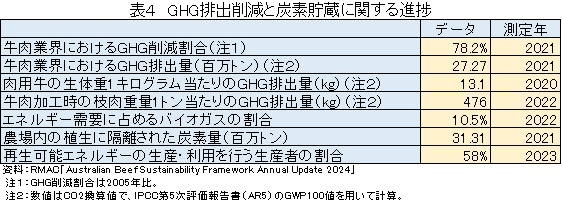

他方で、赤身肉関連の政策提言や諮問を行う業界組織であるレッドミート諮問委員会(RMAC:Red Meat Advisory Council)が中心となり、業界関係機関とともに17年に発足した「牛肉持続可能性に関する枠組み(ABSF)」(注5)の最新の報告書が、5月上旬に公表された。本報告書には、54の持続可能性指標が設定されているが、このうち、環境スチュワードシップに関する指標では、GHG排出削減と炭素貯蔵に関し、CN30に向けた各種取組項目の進捗も示されている(表4)。ABSFの関係者らによると、本指標で強調すべきことは、同業界の21年のGHG削減割合が基準年比で78.2%減少していることや、再生可能エネルギーを生産・利用している生産者の割合が23年に58%に到達している点とされている。

今後も、同業界からのメタン排出削減の動向が注目される。

(注5)畜産の情報2020年2月号「豪州肉用牛産業における環境対策について〜持続可能性の確保に向けて〜」(https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_000969.html)をご参照ください。

(注4)三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中平均の為替相場」の2024年4月末TTS相場。

他方で、赤身肉関連の政策提言や諮問を行う業界組織であるレッドミート諮問委員会(RMAC:Red Meat Advisory Council)が中心となり、業界関係機関とともに17年に発足した「牛肉持続可能性に関する枠組み(ABSF)」(注5)の最新の報告書が、5月上旬に公表された。本報告書には、54の持続可能性指標が設定されているが、このうち、環境スチュワードシップに関する指標では、GHG排出削減と炭素貯蔵に関し、CN30に向けた各種取組項目の進捗も示されている(表4)。ABSFの関係者らによると、本指標で強調すべきことは、同業界の21年のGHG削減割合が基準年比で78.2%減少していることや、再生可能エネルギーを生産・利用している生産者の割合が23年に58%に到達している点とされている。

今後も、同業界からのメタン排出削減の動向が注目される。

(注5)畜産の情報2020年2月号「豪州肉用牛産業における環境対策について〜持続可能性の確保に向けて〜」(https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_000969.html)をご参照ください。

【調査情報部 令和6年5月22日発】

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)

Tel:03-3583-9532

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)

Tel:03-3583-9532