ホーム > 畜産 > 海外情報 > 2024年 > NZ企業、遺伝子組換え微生物由来の乳たんぱく質の製造拡大認可を取得(NZ)

ニュージーランド(NZ)の環境保護局(EPA:Environment Protection Authority)は5月15日、NZのスタートアップ企業であるデイジーラボ社(Daisy lab)の「遺伝子組換え微生物を用いた乳たんぱく質生産の拡大に関する申請」を承認したと発表した。

NZでは、遺伝子組換え生物(GМО:Genetically Modified Organisms)に関する規制は有害物質および新生物法(HSNO法:Hazardous Substances and New Organisms Act)(注1)によって定められており、その輸入・開発・実施試験には事前の承認が必要となる。デイジーラボ社は、既に特定施設内での遺伝子組換え微生物の利用が認められており、今回の承認により、遺伝子組換え微生物由来の乳たんぱく質を生産する発酵タンク(バイオリアクター)(注2)の合計容積を最大5000リットルまで拡張可能となる。

デイジーラボ社のニコール・クリードCSO(最高戦略責任者)は、「今回の承認には多大な時間と労力を費やしたが、デイジーラボ社にとって、また、NZにおける精密発酵技術にとって重要な前進である」と意義を強調しており、今後は大規模なパイロット施設を建設し、規模拡大と商業化に取り組むとしている。

(注1)有害物質や新しい生物の悪影響を防止または管理することを目的として、1996年に制定された法律。本法律では実験室内での遺伝子研究は認められているが、遺伝子組換え生物の野外試験や応用研究には承認が必要となる。

(注2)常温・常圧の条件下で動植物の細胞や微生物、酵素などの「生体触媒」を用いて物質の合成や分解、生成を行う生化学反応装置の総称で、古くから納豆や醤油、酒などの発酵食品・醸造食品の生産に利用されている。薬品等の「化学触媒」を用いて物質の合成などを行う装置はケミカルリアクターと呼ばれる。

NZでは、遺伝子組換え生物(GМО:Genetically Modified Organisms)に関する規制は有害物質および新生物法(HSNO法:Hazardous Substances and New Organisms Act)(注1)によって定められており、その輸入・開発・実施試験には事前の承認が必要となる。デイジーラボ社は、既に特定施設内での遺伝子組換え微生物の利用が認められており、今回の承認により、遺伝子組換え微生物由来の乳たんぱく質を生産する発酵タンク(バイオリアクター)(注2)の合計容積を最大5000リットルまで拡張可能となる。

デイジーラボ社のニコール・クリードCSO(最高戦略責任者)は、「今回の承認には多大な時間と労力を費やしたが、デイジーラボ社にとって、また、NZにおける精密発酵技術にとって重要な前進である」と意義を強調しており、今後は大規模なパイロット施設を建設し、規模拡大と商業化に取り組むとしている。

(注1)有害物質や新しい生物の悪影響を防止または管理することを目的として、1996年に制定された法律。本法律では実験室内での遺伝子研究は認められているが、遺伝子組換え生物の野外試験や応用研究には承認が必要となる。

(注2)常温・常圧の条件下で動植物の細胞や微生物、酵素などの「生体触媒」を用いて物質の合成や分解、生成を行う生化学反応装置の総称で、古くから納豆や醤油、酒などの発酵食品・醸造食品の生産に利用されている。薬品等の「化学触媒」を用いて物質の合成などを行う装置はケミカルリアクターと呼ばれる。

1 NZの遺伝子組換え規制

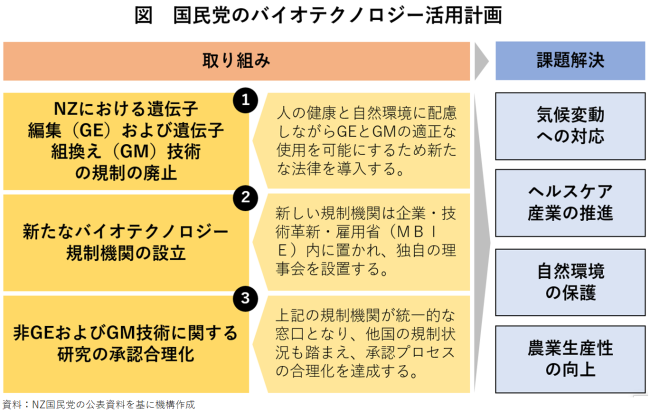

NZでは、2003年にHSNO法が改正された際に、GМОに関する規制が追加されており、それ以降20年の間に大きな変更は行われていない。このような中で、23年に連立与党の一つとなった国民党は、「バイオテクノロジーの活用」を公約の一つとして掲げている。その公約では、遺伝子科学はCRISPR技術(注3)の発明など大きく進歩した一方、NZは実験室以外での遺伝子技術の活用を事実上禁止しており、この潮流に取り残されないためには、規制を緩和し、遺伝子編集のような技術を受け入れるべきとしている。具体的には、(1)遺伝子編集(GE)および遺伝子組換え(GM)技術の規制の廃止(2)新たなバイオテクノロジー規制機関の設立(3)非GEおよびGM技術に関する研究の承認合理化という三つの取り組みを進めることにより、気候変動への対応やヘルスケア産業の推進、自然環境の保護、農業生産性の向上など、多くの課題解決を図っていくとしている(図)。

(注3)遺伝子のCRISPR配列(数十塩基の繰り返し配列)をターゲットとした技術の総称。II型CRISPR-CAS酵素(CAS9)を用いてDNA二本鎖を切断して配列の任意の場所を削除、置換、挿入するCRISPR/CAS9技術などが有名。

(注3)遺伝子のCRISPR配列(数十塩基の繰り返し配列)をターゲットとした技術の総称。II型CRISPR-CAS酵素(CAS9)を用いてDNA二本鎖を切断して配列の任意の場所を削除、置換、挿入するCRISPR/CAS9技術などが有名。

2 デイジーラボ社の精密発酵技術

デイジーラボ社は、本年1月に10リットルの発酵タンクを利用した規模の大きい精密発酵による乳たんぱく質生産に成功している。また、世界の競合他社と異なる点として、乳製品製造の下流工程を念頭に菌株と発酵手順を開発しており、生産した発酵液は、従来の乳製品製造工程で用いられる限外ろ過装置や噴霧乾燥機で処理するのに適しているとしている。実際に、同社は生産した乳たんぱく質を使用したアイスクリーム、ヨーグルト、クリームチーズなどの試作品(プロトタイプ)の生産工程の効率化を並行して研究している。今回の承認を契機として商業化を進め、精密発酵乳たんぱく質への切り替えを希望する乳業会社を含む食品・飲料会社に原料供給することを目指すとしている。

3 業界の反応

本発表を受けて、農業関係団体からは大きな反応が見られないものの、NZのサイエンス・メディア・センター(注4)に、複数の専門家がコメントを寄せている。

その中では、精密発酵技術の発展は伝統的な農業にとってはリスクになる可能性があるとしつつも、最も可能性の高いシナリオは、競争ではなく補完的なものになると予想している(注5)。その他は総じて好意的なコメントとなっており、NZには現在、精密発酵の可能性を追求する企業が10社以上あり、法改正の可能性も後押しとなり、今後は商業化に踏み出す企業がますます増えていくとしている。また、発酵タンクの稼働には、大量のエネルギーが必要となる点が持続性の観点から課題としつつ、NZは農業・林業からバイオマス原料の入手が容易であることから、この課題は逆に強みとなり、精密発酵技術を通じた新しい製品や原料供給の商業化に成功するための強固な基盤となっていると分析している。

(注4)研究、科学、イノベーションに関連するすべての問題について、専門家の洞察を提供するNZの独立した情報発信機関。企業・技術革新・雇用省(МBIE:Ministry of Business, Innovation and Employment)から資金提供を受けて運営されている。

(注5)【海外情報「NZ研究チーム、代替たんぱく質市場への進出戦略の策定を提言」(https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_003787.html)】をご参照ください。

その中では、精密発酵技術の発展は伝統的な農業にとってはリスクになる可能性があるとしつつも、最も可能性の高いシナリオは、競争ではなく補完的なものになると予想している(注5)。その他は総じて好意的なコメントとなっており、NZには現在、精密発酵の可能性を追求する企業が10社以上あり、法改正の可能性も後押しとなり、今後は商業化に踏み出す企業がますます増えていくとしている。また、発酵タンクの稼働には、大量のエネルギーが必要となる点が持続性の観点から課題としつつ、NZは農業・林業からバイオマス原料の入手が容易であることから、この課題は逆に強みとなり、精密発酵技術を通じた新しい製品や原料供給の商業化に成功するための強固な基盤となっていると分析している。

(注4)研究、科学、イノベーションに関連するすべての問題について、専門家の洞察を提供するNZの独立した情報発信機関。企業・技術革新・雇用省(МBIE:Ministry of Business, Innovation and Employment)から資金提供を受けて運営されている。

(注5)【海外情報「NZ研究チーム、代替たんぱく質市場への進出戦略の策定を提言」(https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_003787.html)】をご参照ください。

【渡部卓人 令和6年5月22日発】

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際情報グループ)

Tel:03-3583-9532

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際情報グループ)

Tel:03-3583-9532