ホーム > 畜産 > 海外情報 > 2024年 > NZ政府、温室効果ガス排出量取引制度から農業を除外(NZ)

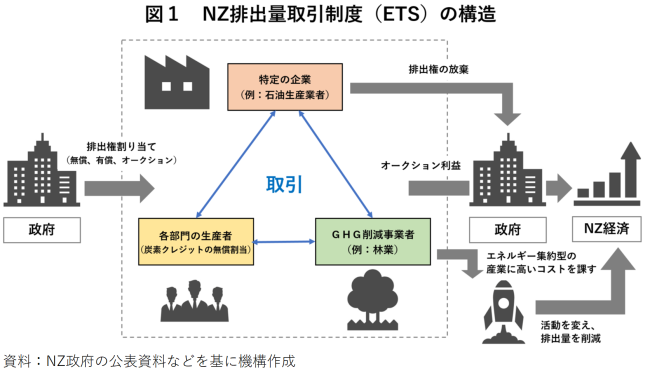

ニュージーランド(NZ)政府のマクレイ農相は2024年6月11日、温室効果ガス(GHG)排出量取引制度(ETS:Emission Trading Scheme)(図1)(注1)の対象から農業を除外し、新たに生物由来のメタン排出削減に取り組むためのワーキンググループ(WG)を設立すると発表した。

NZ政府は、気候変動対策法(CCRA:Climate Change Response Act 2002)で定められた2050年目標(注2)を含む、国内外の気候変動目標を達成するため、GHG排出削減の有用な手段として、08年からETSを導入している。22年時点で、ETSは農業を除くすべての部門に導入されており、25年から対象に農業を追加し、農業によるGHG排出(家畜由来メタンと亜酸化窒素(肥料を含む))に農家レベルの課税(いわゆるげっぷ税)を導入することが前政権により計画(注3)されていた。しかし、本計画に反対していた現政権(連立与党)により、本計画は白紙に戻る形となった。今後、法的根拠を得るため、6月下旬にCCRAの改正案の提出が予定されている。

マクレイ農相は、「NZの生産者が生産量や輸出量を減らすことなく、排出量を削減するための手段や技術を見つけることに注力していく」と述べ、WGによる取り組みを含め、気候変動対応への責任を果たしていくことを強調した。

(注1)企業に排出枠(GHG排出量の限度:キャップ)を設定し、かつ企業などの間での排出枠の取引(トレード)を通じて、全体的にGHGの排出量削減を目指すキャップ・アンド・トレード型の取引制度。農業分野はこれまで対象から除外されていた。

(注2)2019年に「気候変動対策修正法案(ゼロカーボン法案)」が可決され、2050年までにGHGの排出量を実質ゼロとする枠組み(生物由来のメタンガスを除く)が定められている。

(注3)「畜産の情報」2023年3月号「豪州およびニュージーランドの畜産業界における持続可能性 〜気候変動対策を中心に〜」(https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_002629.html)をご参照ください。

NZ政府は、気候変動対策法(CCRA:Climate Change Response Act 2002)で定められた2050年目標(注2)を含む、国内外の気候変動目標を達成するため、GHG排出削減の有用な手段として、08年からETSを導入している。22年時点で、ETSは農業を除くすべての部門に導入されており、25年から対象に農業を追加し、農業によるGHG排出(家畜由来メタンと亜酸化窒素(肥料を含む))に農家レベルの課税(いわゆるげっぷ税)を導入することが前政権により計画(注3)されていた。しかし、本計画に反対していた現政権(連立与党)により、本計画は白紙に戻る形となった。今後、法的根拠を得るため、6月下旬にCCRAの改正案の提出が予定されている。

マクレイ農相は、「NZの生産者が生産量や輸出量を減らすことなく、排出量を削減するための手段や技術を見つけることに注力していく」と述べ、WGによる取り組みを含め、気候変動対応への責任を果たしていくことを強調した。

(注1)企業に排出枠(GHG排出量の限度:キャップ)を設定し、かつ企業などの間での排出枠の取引(トレード)を通じて、全体的にGHGの排出量削減を目指すキャップ・アンド・トレード型の取引制度。農業分野はこれまで対象から除外されていた。

(注2)2019年に「気候変動対策修正法案(ゼロカーボン法案)」が可決され、2050年までにGHGの排出量を実質ゼロとする枠組み(生物由来のメタンガスを除く)が定められている。

(注3)「畜産の情報」2023年3月号「豪州およびニュージーランドの畜産業界における持続可能性 〜気候変動対策を中心に〜」(https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_002629.html)をご参照ください。

農業分野におけるGHG排出削減の取り組みの方向性

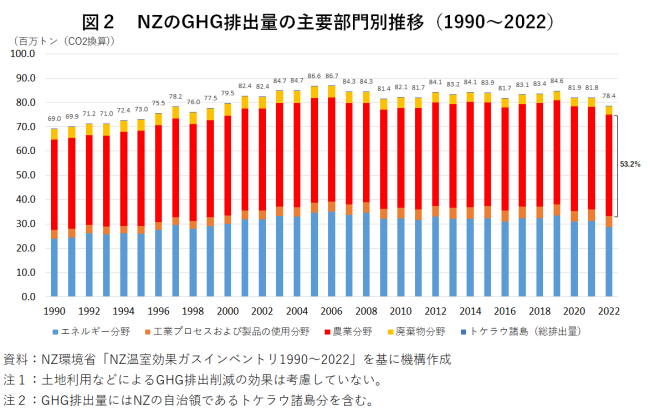

NZにおける農業由来のGHG排出量は、2022年時点で国内排出量全体の53.2%を占めており、長期的に増加傾向で推移している(図2)。

今回発表があったWGの詳細は明かにされていないが、業界団体であるDairyNZやビーフ&ラムNZ(BLNZ)などと連携しながら、生物由来のメタン排出への対応戦略を策定するとしている。

また、連立与党の一つである国民党は、選挙公約の中で2030年までに農場でのGHG排出量に対して、ETSとは別に公正かつ持続可能な価格設定を行うと明言している。公約が履行された場合、将来的に農家段階での課税が復活することから、当該WGでどのような議論が行われるのか、注目が集まっている。

加えて、ワッツ気候変動相は、農場での排出量を削減するための手段や技術の開発に対する投資を加速化するとしており、NZ農業温室効果ガス研究センターへの資金提供を拡大し、メタンワクチンの開発やメタン低排出牛の作出プロジェクト、メタンと亜酸化窒素の抑制剤に関する研究などに投資していくとしている(注4)。

(注4)海外情報「NZの2024/25予算案、新たに地域インフラ基金などを計上(NZ)」(https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_003826.html)をご参照ください。

今回発表があったWGの詳細は明かにされていないが、業界団体であるDairyNZやビーフ&ラムNZ(BLNZ)などと連携しながら、生物由来のメタン排出への対応戦略を策定するとしている。

また、連立与党の一つである国民党は、選挙公約の中で2030年までに農場でのGHG排出量に対して、ETSとは別に公正かつ持続可能な価格設定を行うと明言している。公約が履行された場合、将来的に農家段階での課税が復活することから、当該WGでどのような議論が行われるのか、注目が集まっている。

加えて、ワッツ気候変動相は、農場での排出量を削減するための手段や技術の開発に対する投資を加速化するとしており、NZ農業温室効果ガス研究センターへの資金提供を拡大し、メタンワクチンの開発やメタン低排出牛の作出プロジェクト、メタンと亜酸化窒素の抑制剤に関する研究などに投資していくとしている(注4)。

(注4)海外情報「NZの2024/25予算案、新たに地域インフラ基金などを計上(NZ)」(https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_003826.html)をご参照ください。

現地の反応

今回の発表を受け、業界団体は次々と肯定的なコメントを発表している。BLNZのアクランド会長は、「植林地の拡大などにより肉用牛・羊の頭数は減少し、我々の業界におけるGHG排出量は1990年代から30%以上削減されている。今後もGHG排出削減に向けた新技術の導入、適切な飼養管理に努めていく」と述べ、ETS導入の必要性を否定している。また、DairyNZのプール会長は、「この発表は前向きなもの」とし、「引き続き農場段階でのGHG排出量を削減するための効果的な手段と技術の開発を推進していく」としている。

一方で、野党である労働党、緑の党は、今回の発表は気候変動対策の先送りに過ぎないと批判している。また、専門家の間でも「国際的にGHG排出削減の責任が高まる中、GHG排出量を規制し削減するための実行可能なシステムが導入されなければ、農家は何の利益も得られない」として、新たな制度の必要性に言及するコメントが多く寄せられている。

一方で、野党である労働党、緑の党は、今回の発表は気候変動対策の先送りに過ぎないと批判している。また、専門家の間でも「国際的にGHG排出削減の責任が高まる中、GHG排出量を規制し削減するための実行可能なシステムが導入されなければ、農家は何の利益も得られない」として、新たな制度の必要性に言及するコメントが多く寄せられている。

【渡部卓人 令和6年6月18日発】

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)

Tel:03-3583-9532

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)

Tel:03-3583-9532