ホーム > 国際情報コーナー > 海外情報 > 海外情報(砂糖) > 砂糖の自給とバイオエタノール増産の実現に向けて始動(インドネシア)

最終更新日:2024年6月19日

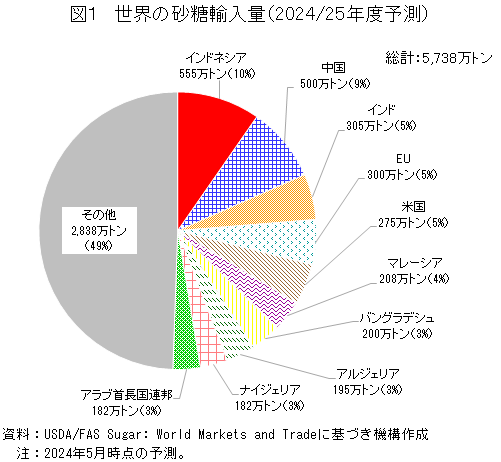

近年、人口が増加しているインドネシアでは、2030年代に3億人を突破すると推定されている(注1)。人口の増加に伴う国内の砂糖需要は、輸入によってかなりの部分が支えられており、USDAによる2024/25年度の予測では、同国の輸入量は世界最大の砂糖輸入国である中国を上回るとされている(図1)。高まる砂糖需要を満たすため、インドネシア政府はこれまで、砂糖の自給率向上のための計画を策定してきたが、計画は複数回見直されている状況である(注2)。

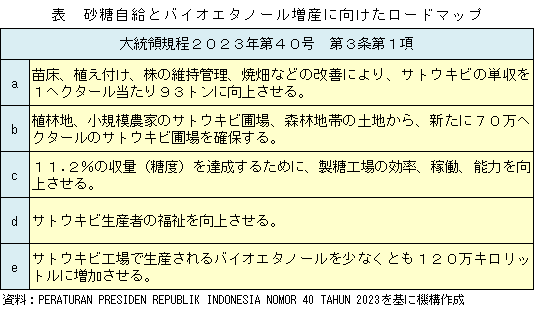

このような中で同国のジョコ大統領は23年6月、エルニーニョ現象による砂糖供給の減少や国内砂糖価格の高騰を踏まえ、砂糖の輸入を削減し、バイオエタノール生産を含めた砂糖産業の発展を目的とした「大統領規程2023年第40号」を発表した。同規程では、同国における食糧とエネルギーの安全保障の確保をはじめ、サトウキビ生産性の向上や生産に必要な資材の確保、サトウキビ生産者への福祉の向上、バイオ燃料によるクリーン・エネルギーの導入のためのサトウキビ由来のバイオエタノール生産の増加、などが述べられている。また、同規則ではロードマップが示され、消費用砂糖の自給を遅くとも28年までに、工業用砂糖の自給とバイオエタノールの生産量120万キロリットルを30年までに実現するとの目標が掲げられている(表1)。

(注1)インドネシア中央統計庁が2023年に発表した20年から50年までの人口推計では、32年に3億人を突破することが示されている。

(注2)2020年初頭からジャワ島を除く地域でのサトウキビ栽培面積の拡大のほか、高収量品種の導入や株出し栽培の支援などが実施されている。詳細については、砂糖類・でん粉情報2022年4月号「インドネシアの砂糖産業の動向」をご参照ください。

このような中で同国のジョコ大統領は23年6月、エルニーニョ現象による砂糖供給の減少や国内砂糖価格の高騰を踏まえ、砂糖の輸入を削減し、バイオエタノール生産を含めた砂糖産業の発展を目的とした「大統領規程2023年第40号」を発表した。同規程では、同国における食糧とエネルギーの安全保障の確保をはじめ、サトウキビ生産性の向上や生産に必要な資材の確保、サトウキビ生産者への福祉の向上、バイオ燃料によるクリーン・エネルギーの導入のためのサトウキビ由来のバイオエタノール生産の増加、などが述べられている。また、同規則ではロードマップが示され、消費用砂糖の自給を遅くとも28年までに、工業用砂糖の自給とバイオエタノールの生産量120万キロリットルを30年までに実現するとの目標が掲げられている(表1)。

(注1)インドネシア中央統計庁が2023年に発表した20年から50年までの人口推計では、32年に3億人を突破することが示されている。

(注2)2020年初頭からジャワ島を除く地域でのサトウキビ栽培面積の拡大のほか、高収量品種の導入や株出し栽培の支援などが実施されている。詳細については、砂糖類・でん粉情報2022年4月号「インドネシアの砂糖産業の動向」をご参照ください。

南パプア州で砂糖とバイオエタノールの大規模開発プロジェクトが始動

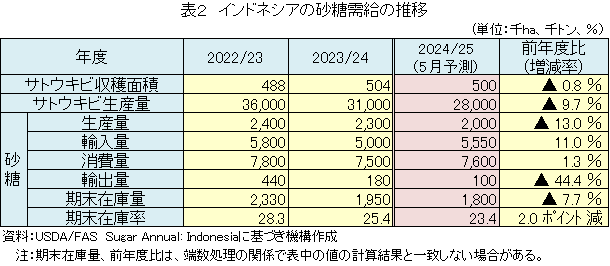

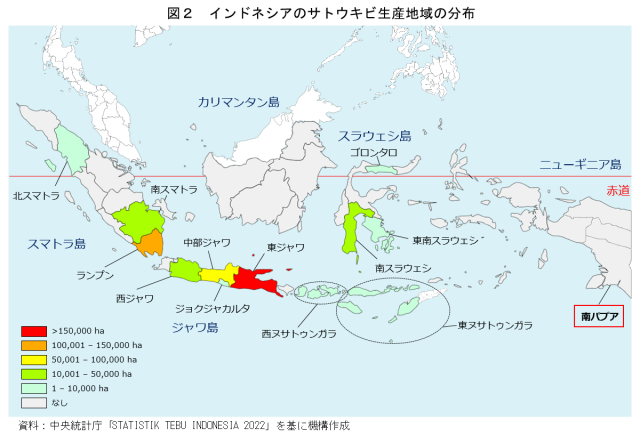

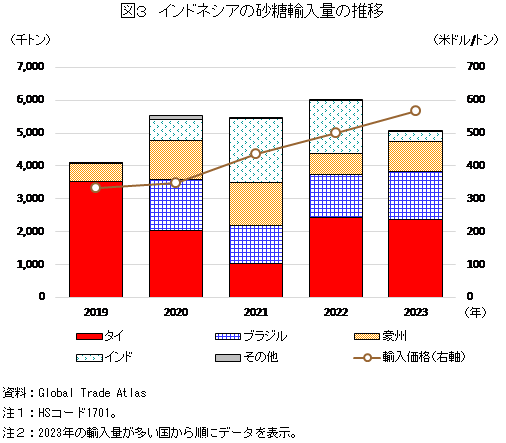

インドネシアのサトウキビ生産量は年間3000万トン程度であり、その大半はジャワ島とスマトラ島に集中している。中でもジャワ島に位置する東ジャワ州は、同国のサトウキビ生産量の5割弱を占めている(表2、図2)。砂糖生産量は年度(4月〜翌3月)により変動はあるものの、おおよそ200万トン程度が維持されており、消費量に対し国内生産では賄えないことで不足分は主にタイ、ブラジル、豪州からの輸入に依存している(図3)。

輸入依存度を下げるため、同国政府は砂糖の自給率向上とバイオエタノールの増産を実現すべく、現在、南パプア州メラウケ県での開発に着手している。計画では、約200万ヘクタールの土地がサトウキビ圃場や砂糖とバイオエタノールの開発複合施設などに利用するとされている。24年4月には「大統領規程2024年第15号」が発表され、サトウキビ圃場、バイオエタノール工場、バイオマス発電プラントの投資の一体化を加速させ、同開発を促進するためのタスクフォースがメラウケ県に設置された。

現地報道によると、24年4月から5月の間に同地域の開発で使用されるサトウキビの苗約7200本が豪州より到着し、輸入された苗の検疫検査が実施されている。インドネシアでは、サトウキビ黒穂病(注3)を含む病害が問題となっており、今回は、これらに対して強い抵抗性を有する豪州産の優良品種が輸入されている。

また、6月にはマアルフ副大統領が同地の研究所を視察し、南パプア州でのサトウキビ生産拡大への支持を表明した。この中で同副大統領は、東ジャワ州で生産されるサトウキビでは6〜7%の糖度しか得られないことに対し、メラウケ県では豪州と同等の11%以上の糖度のサトウキビが生産されることへの期待を述べている。

インドネシアでは、これまでメラウケ県に大規模な食料農園(MIFEE:Merauke Integrated Food and Energy Estate)(注4)が計画されるなど、食糧自給率向上のための開発が実施されてきたが、どれも小規模な開発にとどまっている。また、先住民の共同体や環境保護活動家は、今回のメラウケ県での開発が土地の収奪や生態系の破壊、伝統的な生活の破壊につながるのではないかと懸念している。このため同国政府は、地元住民と企業関係者に対し、同開発への積極的な関与を求めている。

(注3)糸状菌である黒穂病菌(Sporisorium scitamineum)によって引き起こされるサトウキビの重要病害で、罹病したサトウキビは茎の先端から黒色の鞭状物を生じる。世界中のサトウキビ生産地域で発生が確認されており、生育不良で収量が低下するため、黒穂病抵抗性は世界的にも主要な育種目標の一つである。日本国内での黒穂病への取り組みについては、砂糖類・でん粉情報2019年2月号「国内に自生するサトウキビ野生種を活用した黒穂病抵抗性の強化」をご参照ください。

(注4)インドネシア政府が2011年5月に発表した「インドネシア経済開発加速・拡大マスタープラン2011年〜2025年」に基づき計画されたが、森林伐採やサトウキビの連作障害などの問題が発生した。詳細については、砂糖類・でん粉情報2016年9月号「インドネシアの砂糖事情〜自給率向上に向けた砂糖産業の現状と振興策〜」をご参照ください。

現地報道によると、24年4月から5月の間に同地域の開発で使用されるサトウキビの苗約7200本が豪州より到着し、輸入された苗の検疫検査が実施されている。インドネシアでは、サトウキビ黒穂病(注3)を含む病害が問題となっており、今回は、これらに対して強い抵抗性を有する豪州産の優良品種が輸入されている。

また、6月にはマアルフ副大統領が同地の研究所を視察し、南パプア州でのサトウキビ生産拡大への支持を表明した。この中で同副大統領は、東ジャワ州で生産されるサトウキビでは6〜7%の糖度しか得られないことに対し、メラウケ県では豪州と同等の11%以上の糖度のサトウキビが生産されることへの期待を述べている。

インドネシアでは、これまでメラウケ県に大規模な食料農園(MIFEE:Merauke Integrated Food and Energy Estate)(注4)が計画されるなど、食糧自給率向上のための開発が実施されてきたが、どれも小規模な開発にとどまっている。また、先住民の共同体や環境保護活動家は、今回のメラウケ県での開発が土地の収奪や生態系の破壊、伝統的な生活の破壊につながるのではないかと懸念している。このため同国政府は、地元住民と企業関係者に対し、同開発への積極的な関与を求めている。

(注3)糸状菌である黒穂病菌(Sporisorium scitamineum)によって引き起こされるサトウキビの重要病害で、罹病したサトウキビは茎の先端から黒色の鞭状物を生じる。世界中のサトウキビ生産地域で発生が確認されており、生育不良で収量が低下するため、黒穂病抵抗性は世界的にも主要な育種目標の一つである。日本国内での黒穂病への取り組みについては、砂糖類・でん粉情報2019年2月号「国内に自生するサトウキビ野生種を活用した黒穂病抵抗性の強化」をご参照ください。

(注4)インドネシア政府が2011年5月に発表した「インドネシア経済開発加速・拡大マスタープラン2011年〜2025年」に基づき計画されたが、森林伐採やサトウキビの連作障害などの問題が発生した。詳細については、砂糖類・でん粉情報2016年9月号「インドネシアの砂糖事情〜自給率向上に向けた砂糖産業の現状と振興策〜」をご参照ください。

【峯岸 啓之 令和6年6月19日発】

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)

Tel:03-3583-9532

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)

Tel:03-3583-9532