ホーム > 国際情報コーナー > 海外情報 > 海外情報(野菜) > 中国農業展望報告(2024−2033)を発表(野菜編)(中国)

最終更新日:2024年6月28日

中国農業農村部は2024年4月20日および21日、中国農業展望大会を開催し、今後10年間の農業を展望する「中国農業展望報告(2024−2033)」を発表した。同大会は14年から毎年開催されており、今回は23年の総括と33年までの農畜水産物の生産量や消費量の見通しが報告された。

本稿では同報告のうち、野菜について紹介する。

本稿では同報告のうち、野菜について紹介する。

1.2023年の野菜需給動向

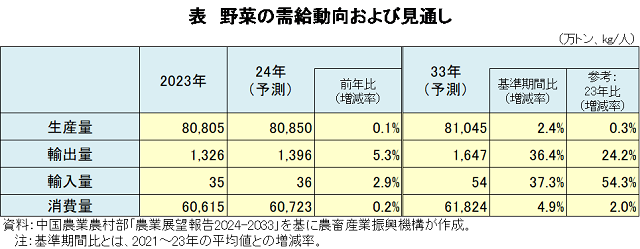

2023年は、作付面積が3億4200ムー(2280万ヘクタール、前年比1.6%増)とわすかに増加したことを受け、生産量は8億805万トン(同2.2%増)とわずかに上回った。春は全体的に気温が例年通りであったものの、中部・東部の一部地域では気温の低い日が多く、野菜の生育に影響が出ていた。一方で、夏から秋にかけては天候に恵まれたことで、冬野菜を含めて十分な供給量を確保することができた。

輸出量は、1326万トン(同11.8%増)とかなり大きく増加し、輸出額も185億4300万米ドル(2兆9250億円:1米ドル=157.74円(注1)、同7.7%増)とかなりの程度増加した。このうち、主要輸出品目であるにんにく(乾燥品および加工品を含む)は、輸出量が226万100トン(同1.0%増)、輸出額が30億3900万米ドル(4794億円、同26.7%増)となり、野菜輸出総量の17.0%を占めた。

消費量は、6億615万トン(同4.3%)とやや上回った。健康志向の高まりから、国民は野菜や果物から栄養を摂取することに積極的であり、政府による「中国国民のための食事ガイドライン(2022年)」でも、1日当たり300グラム以上の新鮮な野菜とその割合を確保することが提案されるなど、食事構成における野菜の割合が増加している。さらに、外食産業や観光業なども活気を取り戻しており、野菜の需給が拡大している。

価格面では、主要野菜28品目(注2)の全国平均価格が1キログラム当たり5.08元(111円:1元=21.91円(注1)、同3.4%高)とやや上回り、過去3年間の平均を4.8%上回った。年間の価格変動は、基本的には例年の季節変動性に沿って推移したものの、第2四半期から第3四半期は、(1)春の気温の変動が大きく、一部の産地では野菜の供給が減少していたこと、(2)夏の異常気象の影響から中国北部などの地域では、野菜の生育が鈍化し、市場への出荷時期が遅れたことで、野菜の価格が地域的かつ段階的に上昇したこと、(3)22年のしょうがとにんにくの作付面積が大幅に減少したこと、などから例年を上回る高値となった。

(注1)三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中平均の為替相場」の2024年5月末TTS相場。

(注2)主要野菜28品目:中国国内で消費される野菜のうち、国が定期的に価格調査を行っているだいこん、にんじん、たまねぎ、れんこん、にんにく、しょうが、ばれいしょ、山くらげ、ほうれんそう、はくさい、ねぎ、セルリー、レタス、にら、キャベツ、チンゲンサイ、カリフラワー、花にら、とうがん、レンズマメ、きゅうり、かぼちゃ、なす、ピーマン、トマト、ズッキーニ、ひらたけ、しいたけの28品目。

輸出量は、1326万トン(同11.8%増)とかなり大きく増加し、輸出額も185億4300万米ドル(2兆9250億円:1米ドル=157.74円(注1)、同7.7%増)とかなりの程度増加した。このうち、主要輸出品目であるにんにく(乾燥品および加工品を含む)は、輸出量が226万100トン(同1.0%増)、輸出額が30億3900万米ドル(4794億円、同26.7%増)となり、野菜輸出総量の17.0%を占めた。

消費量は、6億615万トン(同4.3%)とやや上回った。健康志向の高まりから、国民は野菜や果物から栄養を摂取することに積極的であり、政府による「中国国民のための食事ガイドライン(2022年)」でも、1日当たり300グラム以上の新鮮な野菜とその割合を確保することが提案されるなど、食事構成における野菜の割合が増加している。さらに、外食産業や観光業なども活気を取り戻しており、野菜の需給が拡大している。

価格面では、主要野菜28品目(注2)の全国平均価格が1キログラム当たり5.08元(111円:1元=21.91円(注1)、同3.4%高)とやや上回り、過去3年間の平均を4.8%上回った。年間の価格変動は、基本的には例年の季節変動性に沿って推移したものの、第2四半期から第3四半期は、(1)春の気温の変動が大きく、一部の産地では野菜の供給が減少していたこと、(2)夏の異常気象の影響から中国北部などの地域では、野菜の生育が鈍化し、市場への出荷時期が遅れたことで、野菜の価格が地域的かつ段階的に上昇したこと、(3)22年のしょうがとにんにくの作付面積が大幅に減少したこと、などから例年を上回る高値となった。

(注1)三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中平均の為替相場」の2024年5月末TTS相場。

(注2)主要野菜28品目:中国国内で消費される野菜のうち、国が定期的に価格調査を行っているだいこん、にんじん、たまねぎ、れんこん、にんにく、しょうが、ばれいしょ、山くらげ、ほうれんそう、はくさい、ねぎ、セルリー、レタス、にら、キャベツ、チンゲンサイ、カリフラワー、花にら、とうがん、レンズマメ、きゅうり、かぼちゃ、なす、ピーマン、トマト、ズッキーニ、ひらたけ、しいたけの28品目。

2.2024年の野菜需給動向予測

2024年の生産量は、8億850万トン(前年比0.1%増)と前年並みが予測され、安定した生産が継続するとみられている。

輸出量は、1396万トン(同5.3%増)とやや増加が予測され、日本をはじめ、韓国、米国など主要輸出先への輸出が拡大するとされている。

消費量は、引き続き順調な増加が見込まれることで、6億723万トン(同0.2%増)と予測されている。また価格面では、24年はエルニーニョ現象の翌年であり、下半期は異常気象が発生する可能性も指摘されていることから、価格変動の可能性があるとみられている。

輸出量は、1396万トン(同5.3%増)とやや増加が予測され、日本をはじめ、韓国、米国など主要輸出先への輸出が拡大するとされている。

消費量は、引き続き順調な増加が見込まれることで、6億723万トン(同0.2%増)と予測されている。また価格面では、24年はエルニーニョ現象の翌年であり、下半期は異常気象が発生する可能性も指摘されていることから、価格変動の可能性があるとみられている。

3.2033年までの野菜需給動向予測

土地や水資源の制限から、野菜生産は単純な規模拡大の追求ではなくなり、野菜作付面積は現状の水準で推移するとされている。一方、野菜の作付け配置の最適化、品種改良による単収の向上、機械化の進展などから2033年の生産量は8億1045万トン(基準期間比<21〜23年の平均値からの増減率>2.4%増)に達すると予測されている。

輸出量は、世界情勢などの影響により、中国の野菜輸出はより厳しい市場競争に直面するとされるが、貿易対象品目の多様化により野菜の貿易は活発化するとみられ、33年には1647万トン(同36.4%増)になると予測されている。野菜の主要輸出先は日本、韓国、米国、ASEAN、EUなどであり、輸出主要品目はにんにく、きのこ類、トマト、しょうが、ピーマンなどが見込まれている。

消費量は、鮮度が良く高品質な野菜の消費需要は今後も伸びていくとされ、33年には6億1824万トン(同4.9%増)に達すると予測されている。野菜を摂取し、健康的な食生活を送るという概念は今後さらに定着するとみられ、調理済み野菜などの簡便な野菜消費に対する需要は今後も高まり続けるとされている。

価格面では、野菜全体の供給量は豊富で、価格は季節的な変動に基づいて推移する中、農地、人件費、生産資材などの生産コストの上昇に伴い、着実に上昇する可能性が高いとされている。また、消費者の健康的な食生活へのニーズが高まる中で、高品質なブランド野菜の生産がますます増加していくとされ、それに伴い野菜単価の上昇も予測されている。

輸出量は、世界情勢などの影響により、中国の野菜輸出はより厳しい市場競争に直面するとされるが、貿易対象品目の多様化により野菜の貿易は活発化するとみられ、33年には1647万トン(同36.4%増)になると予測されている。野菜の主要輸出先は日本、韓国、米国、ASEAN、EUなどであり、輸出主要品目はにんにく、きのこ類、トマト、しょうが、ピーマンなどが見込まれている。

消費量は、鮮度が良く高品質な野菜の消費需要は今後も伸びていくとされ、33年には6億1824万トン(同4.9%増)に達すると予測されている。野菜を摂取し、健康的な食生活を送るという概念は今後さらに定着するとみられ、調理済み野菜などの簡便な野菜消費に対する需要は今後も高まり続けるとされている。

価格面では、野菜全体の供給量は豊富で、価格は季節的な変動に基づいて推移する中、農地、人件費、生産資材などの生産コストの上昇に伴い、着実に上昇する可能性が高いとされている。また、消費者の健康的な食生活へのニーズが高まる中で、高品質なブランド野菜の生産がますます増加していくとされ、それに伴い野菜単価の上昇も予測されている。

4.今後の見通しについて

今後の見通しについては、自然災害の影響、国際貿易に関与する国際情勢、技術・発展の進捗状況などが野菜需給に影響する可能性があるとされている。

自然災害が発生すると、野菜施設の損傷や作付け・収穫が困難になるだけではなく、産地からの輸送遅延や供給問題なども発生することから、野菜産業が直面する自然リスクは依然として大きいとみられる。

中国野菜は、国際貿易において強い競争力を有しているが、輸出に対して、一部の国からは依然として高い関税や技術的な貿易障壁を設定されているなど、野菜や加工品の輸出に大きな影響を受けている。

近年、新たな流通形態として、eコマースやライブショッピング(注3)などの発展や生産と販売を一貫して行うことで、安定的な市場価格が形成されるとしている。一方で、生鮮野菜は、品質管理が難しく、気候変動、産地変更、輸送距離などの不確実性により、保管・輸送コストの上昇に繋がる可能性がある。

(注3)ECサイトとライブ配信を組み合わせた販売形態。

自然災害が発生すると、野菜施設の損傷や作付け・収穫が困難になるだけではなく、産地からの輸送遅延や供給問題なども発生することから、野菜産業が直面する自然リスクは依然として大きいとみられる。

中国野菜は、国際貿易において強い競争力を有しているが、輸出に対して、一部の国からは依然として高い関税や技術的な貿易障壁を設定されているなど、野菜や加工品の輸出に大きな影響を受けている。

近年、新たな流通形態として、eコマースやライブショッピング(注3)などの発展や生産と販売を一貫して行うことで、安定的な市場価格が形成されるとしている。一方で、生鮮野菜は、品質管理が難しく、気候変動、産地変更、輸送距離などの不確実性により、保管・輸送コストの上昇に繋がる可能性がある。

(注3)ECサイトとライブ配信を組み合わせた販売形態。

【田中 美宇 令和6年6月28日発】

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)

Tel:03-3583-9532

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)

Tel:03-3583-9532