ホーム > 畜産 > 海外情報 > 2025年 > 中国市場監督管理総局、2024年の市場取締り状況などを公表(中国)

中国では、3月15日の「世界消費者権利デー」に合わせて、毎年、消費者が市場で発見した不適切な商品や事業者をインターネット上で、または、政府の担当部署に告発することが定着している。市場の管理を担う中国市場監督管理総局も、この日に合わせて前年の「消費者からの苦情・通報の特徴」や、同局または各地方の市場監督管理部門による「権利侵害、偽物などの取締り成果」などを公表してきた(注1)。

同局は今年も、3月11日から21日にかけて「3.15」と冠した通知15本を含む消費者の権益に関するおよそ50の通知を公表した。このうち、食品の安全・品質管理に関連する2つの通知について紹介する。

また、国営放送である中央テレビ(CCTV)も「3.15特別番組」を報じており、今年取り上げられた食品関係の事案はエビに関するものであった。昨年は肉類産品が取り上げられ、その後の「肉類産品の違法行為処罰プロジェクト」(注2)につながった。

(注1)同局の業務である市場の管理は、薬品、知的財産、食品安全などに関する権利侵害や違法な商品、サービスなどの取締りのほか、市場における公平な競争の確保など、市場の秩序を維持するために必要な行政行為全般にわたる。取締りや違法事業者への対応など法に基づく対応は、農村農業部を含む当該法の所管行政部門と連携して行われる。同局等による2023年の取締り状況については海外情報「中国市場監督管理総局、2023年の市場取締り状況などを公表」(令和6年4月2日発)をご参照ください。

(注2)肉類産品の違法行為処罰プロジェクトについては海外情報「中国国務院などが今年初の食品安全に関する取締りプロジェクトを公表」(令和6年4月23日発)をご参照ください。

同局は今年も、3月11日から21日にかけて「3.15」と冠した通知15本を含む消費者の権益に関するおよそ50の通知を公表した。このうち、食品の安全・品質管理に関連する2つの通知について紹介する。

また、国営放送である中央テレビ(CCTV)も「3.15特別番組」を報じており、今年取り上げられた食品関係の事案はエビに関するものであった。昨年は肉類産品が取り上げられ、その後の「肉類産品の違法行為処罰プロジェクト」(注2)につながった。

(注1)同局の業務である市場の管理は、薬品、知的財産、食品安全などに関する権利侵害や違法な商品、サービスなどの取締りのほか、市場における公平な競争の確保など、市場の秩序を維持するために必要な行政行為全般にわたる。取締りや違法事業者への対応など法に基づく対応は、農村農業部を含む当該法の所管行政部門と連携して行われる。同局等による2023年の取締り状況については海外情報「中国市場監督管理総局、2023年の市場取締り状況などを公表」(令和6年4月2日発)をご参照ください。

(注2)肉類産品の違法行為処罰プロジェクトについては海外情報「中国国務院などが今年初の食品安全に関する取締りプロジェクトを公表」(令和6年4月23日発)をご参照ください。

「2024年消費者からの苦情・通報の9大特徴」(3月14日公表)

2024年、全国の市場監督管理部門が「12315」(苦情・通報専門の政府機関用の番号・窓口のこと)のインターネット、電話、FAX、窓口などを通じて消費者から受けた苦情、通報および相談件数は、合計で3924万件に上った。このうち、苦情は1863万件、違法の疑いがあるとの通報・告発は547万件、問合せは1515万件となった。また、これらにより取り戻された消費者の経済損失額は51億6000万元(1078億円)(注3)に上った。

(注3)三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中平均為替相場」の2025年3月末日TTS相場である1元=20.89円を使用した。

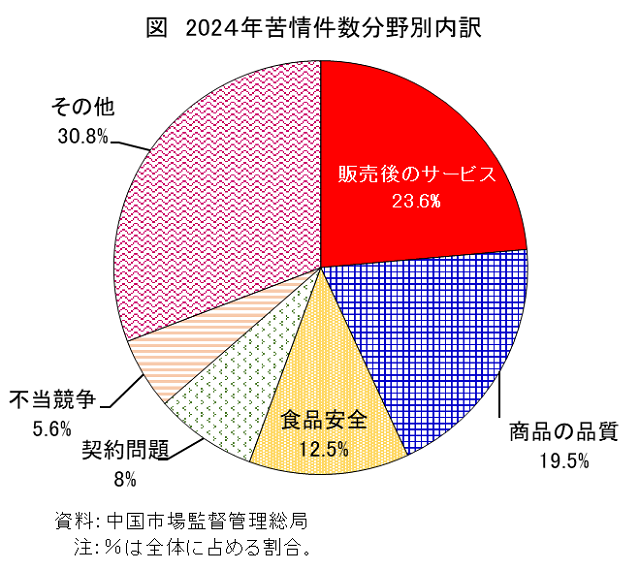

苦情件数の内訳を分野別に見ると、食品安全は3位となる233万件(全体の12.5%)となった(23年は207万件)(図)。

(注3)三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中平均為替相場」の2025年3月末日TTS相場である1元=20.89円を使用した。

苦情件数の内訳を分野別に見ると、食品安全は3位となる233万件(全体の12.5%)となった(23年は207万件)(図)。

24年の苦情・通報に関する「9大特徴」は、以下の通りである。

ア 消費者からの苦情・通報件数の伸びが緩やかになる中で、経済損失分を回復させる速度が速まっていること。これは全国の市場監督管理部門による消費環境の整備に加え、原因にさかのぼった紛争解決などの措置が奏功していることを一定程度表している。

イ 苦情件数が1000万件を超え、中でも販売後のサービスに関するもの(例えば、クーリングオフが守られない、商品が発送されないなど)が突出していること。

ウ 通報件数は全体的に増加しているものの、件数の多い(1)消費者の権益が侵害されるもの、(2)違法広告、(3)不当競争、(4)食品安全問題の4類型の中で、違法広告だけが減少していること。これは近年、市場監督管理総局が公表した「広告用語法律執行指南」による広告表現の適正化が明らかに奏功したものである。

エ インターネット購入に関する苦情・通報の件数が高止まりし、中でもSNSなどによるライブ(実演)販売に関する訴えの増加が引き続き目立つこと。

オ 現物商品に関する苦情の割合が大きく、中でも服飾に関する苦情件数が増加していること。現物商品に関する苦情は1221万件と全体の65.6%を占めた。苦情の多い商品は、食品、服飾関係、家庭用品などである。

カ 3C商品(computer関係、communication関係、consumer向け電子機器)に関する苦情・通報が200万件を超え、一部の商品(撮影機器のうちカメラ、デジタル商品のうち運動量の記録に関する商品など)では前年比50%超の増加になったこと。

キ 自分の好みにあった品質や個性が発揮できるかに着目して商品を購入する「新消費」が増えるに従い、そのような消費価値についての苦情・通報が増えており、注意が必要であること(例えば、紫外線予防、防水に関する布製品など、戸外活動に関する通報は8万件に上った)。

ク 新エネルギー(EV)自動車に対する需要が引き続き増加していることを受け、車体に搭載されるアプリケーションに関する問題が焦点となっていること。

ケ 「90後(1990年代生まれ)」、「00後(2000年代生まれ)」が消費者権益保護に関する苦情・通報を行う主力となっていること(3年連続で全体の苦情・通報の7割を占めている)、また年代によって苦情・通報に特徴が見られること(例えば、これらの世代はインターネットサービス、教育など自己研鑽に関するサービスや化粧品などへの関心が高い)。

ア 消費者からの苦情・通報件数の伸びが緩やかになる中で、経済損失分を回復させる速度が速まっていること。これは全国の市場監督管理部門による消費環境の整備に加え、原因にさかのぼった紛争解決などの措置が奏功していることを一定程度表している。

イ 苦情件数が1000万件を超え、中でも販売後のサービスに関するもの(例えば、クーリングオフが守られない、商品が発送されないなど)が突出していること。

ウ 通報件数は全体的に増加しているものの、件数の多い(1)消費者の権益が侵害されるもの、(2)違法広告、(3)不当競争、(4)食品安全問題の4類型の中で、違法広告だけが減少していること。これは近年、市場監督管理総局が公表した「広告用語法律執行指南」による広告表現の適正化が明らかに奏功したものである。

エ インターネット購入に関する苦情・通報の件数が高止まりし、中でもSNSなどによるライブ(実演)販売に関する訴えの増加が引き続き目立つこと。

オ 現物商品に関する苦情の割合が大きく、中でも服飾に関する苦情件数が増加していること。現物商品に関する苦情は1221万件と全体の65.6%を占めた。苦情の多い商品は、食品、服飾関係、家庭用品などである。

カ 3C商品(computer関係、communication関係、consumer向け電子機器)に関する苦情・通報が200万件を超え、一部の商品(撮影機器のうちカメラ、デジタル商品のうち運動量の記録に関する商品など)では前年比50%超の増加になったこと。

キ 自分の好みにあった品質や個性が発揮できるかに着目して商品を購入する「新消費」が増えるに従い、そのような消費価値についての苦情・通報が増えており、注意が必要であること(例えば、紫外線予防、防水に関する布製品など、戸外活動に関する通報は8万件に上った)。

ク 新エネルギー(EV)自動車に対する需要が引き続き増加していることを受け、車体に搭載されるアプリケーションに関する問題が焦点となっていること。

ケ 「90後(1990年代生まれ)」、「00後(2000年代生まれ)」が消費者権益保護に関する苦情・通報を行う主力となっていること(3年連続で全体の苦情・通報の7割を占めている)、また年代によって苦情・通報に特徴が見られること(例えば、これらの世代はインターネットサービス、教育など自己研鑽に関するサービスや化粧品などへの関心が高い)。

「3.15に近づく―食品安全に関する消費環境の優良化は行動することで実現される」(3月21日公表)

2024年、市場監督管理総局は、国務院の政策決定部署および食品安全委員会の業務指示を貫徹し、国民の「舌の上の安全」を有力に保護した。

食品安全に関し、食品製造企業が立地する地域の行政機関と企業との「二つの責任」(これら主体が共に責任を果たすこと)を推進し、食品製造企業がその責任を果たし、「毎日適切に管理し、毎週調査をし、毎月報告を受けること」(食品安全について、毎日リスク管理表に基づく検査を実施し、記録を作成すること、毎週少なくとも一度は隠れたリスクを調査すること、毎月安全管理の状況を総括し、翌月につなげること)の仕組みが整えられるよう、「食品安全リスク管理表」を制定した。

突出する問題を専門とするプロジェクトを立ち上げ、「特別提供酒」について各地の市場監督管理部門および公安部門が協力し、71万瓶の酒と219カ所の偽造酒製造拠点を廃棄、撤去した。また、「肉類産品の違法行為処罰プロジェクト」を実施し、件数として2万件、額にして18億5600万元(388億円)に及ぶ肉類産品について、行政罰の対象とした。また、小中学校における食品安全に対しても取り締まりを強化し、調理施設を有する18万カ所の小中学校と給食提供法人を対象に監督検査を実施した。

また、一年間を通して973万社の食品製造企業の検査を行い、中でも特殊食品製造企業、育児用調製粉乳や特殊医療用食品の製造企業については、すべて検査を実施した。

食品安全に関し、食品製造企業が立地する地域の行政機関と企業との「二つの責任」(これら主体が共に責任を果たすこと)を推進し、食品製造企業がその責任を果たし、「毎日適切に管理し、毎週調査をし、毎月報告を受けること」(食品安全について、毎日リスク管理表に基づく検査を実施し、記録を作成すること、毎週少なくとも一度は隠れたリスクを調査すること、毎月安全管理の状況を総括し、翌月につなげること)の仕組みが整えられるよう、「食品安全リスク管理表」を制定した。

突出する問題を専門とするプロジェクトを立ち上げ、「特別提供酒」について各地の市場監督管理部門および公安部門が協力し、71万瓶の酒と219カ所の偽造酒製造拠点を廃棄、撤去した。また、「肉類産品の違法行為処罰プロジェクト」を実施し、件数として2万件、額にして18億5600万元(388億円)に及ぶ肉類産品について、行政罰の対象とした。また、小中学校における食品安全に対しても取り締まりを強化し、調理施設を有する18万カ所の小中学校と給食提供法人を対象に監督検査を実施した。

また、一年間を通して973万社の食品製造企業の検査を行い、中でも特殊食品製造企業、育児用調製粉乳や特殊医療用食品の製造企業については、すべて検査を実施した。

【調査情報部 令和7年4月7日発】

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)

Tel:03-3583-9532

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:国際調査グループ)

Tel:03-3583-9532