ホーム > でん粉 > 調査報告 > 士幌町でん粉工場の運営効率化と物流対策〜でん粉の安定的な生産・流通に向けて〜

最終更新日:2025年2月10日

士幌町でん粉工場の運営効率化と物流対策

〜でん粉の安定的な生産・流通に向けて〜

2025年2月

札幌事務所 加瀬 美郷

【要約】

ばれいしょでん粉は高いニーズがある一方、その原料となるでん粉原料用ばれいしょの作付面積は減少傾向にある。より一層の安定供給が求められる中、士幌町農業協同組合でん粉工場では、効率的な集荷と製造とともに、新たな輸送体制の確立に向けた取り組みを行っている。本稿では、ばれいしょでん粉の安定的な生産・流通に向けた同工場の取り組みを報告する。

はじめに

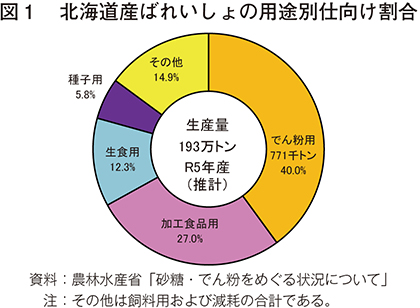

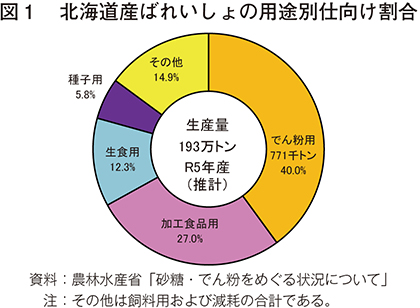

ばれいしょは北海道における輪作体系を支える重要な作物の一つであり、全国の出荷量の実に8割を北海道産が占めている。用途は生食用・加工用・でん粉原料用に分けられ、その中でも、でん粉原料用は、北海道産ばれいしょ最大の仕向け先となっている(図1)。そのでん粉原料用ばれいしょから作られる北海道産ばれいしょでん粉は、安全かつ高品質で幅広い用途に適していることから、ユーザーの多くは北海道産ばれいしょでん粉にこだわって使用しているため、そのニーズは非常に高く、代替が利かない重要な原料となっている。

こうした状況を踏まえ、北海道十勝地域にある士幌町農業協同組合でん粉工場(以下「士幌でん粉工場」という)では、限られた人員で、いかに安定した品質を維持しつつ高い歩留まりを確保できるかを工夫しながら、ばれいしょでん粉を生産している。また、ばれいしょでん粉を国内各地に輸送するに当たり、トラックドライバー不足による「物流2024年問題」も喫緊の課題であることから、新たな輸送方法の確立に向けた取り組みも進められている。

本稿では、同でん粉工場におけるばれいしょでん粉の生産から輸送に至るまでの取り組みを紹介する。

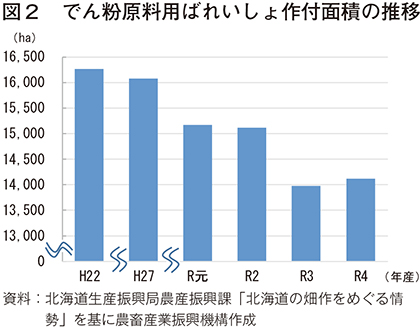

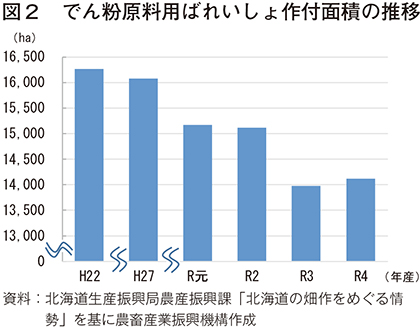

しかしながら、でん粉原料用ばれいしょは、担い手の高齢化による離農、他用途ばれいしょや他作物への転換などで作付面積は減少傾向にある(図2)。また、令和5年産は全道的に8月〜9月にかけて気温が高い日が続いたため、でん粉含有量を示すライマン価の値は平均20%前後といわれる中、18%台という近年で最も低い水準となり、それに伴いでん粉生産量も前年比5000トン(3.2%)減の15万トンとなった。6年産においては、前年よりライマン価は平均並みに回復し、生産量も7000トン(4.4%)増の15万7000トンを見込んでいるが、引き続き安定的な供給が求められている。

こうした状況を踏まえ、北海道十勝地域にある士幌町農業協同組合でん粉工場(以下「士幌でん粉工場」という)では、限られた人員で、いかに安定した品質を維持しつつ高い歩留まりを確保できるかを工夫しながら、ばれいしょでん粉を生産している。また、ばれいしょでん粉を国内各地に輸送するに当たり、トラックドライバー不足による「物流2024年問題」も喫緊の課題であることから、新たな輸送方法の確立に向けた取り組みも進められている。

本稿では、同でん粉工場におけるばれいしょでん粉の生産から輸送に至るまでの取り組みを紹介する。

1 士幌でん粉工場の概要

(1)沿革

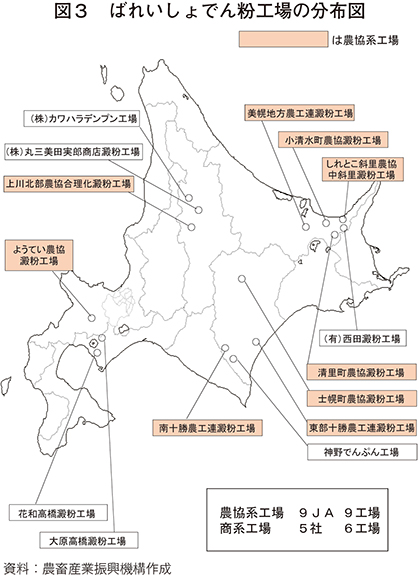

士幌でん粉工場は、北海道士幌町に所在するJA系統のでん粉工場である。操業開始は昭和21年、民間の工場を士幌町農協が買い取り、でん粉加工事業の運営を開始したことが始まりである。当時は全道に約3000ものでん粉工場が存在しており、これらは合理化に伴い集約されていくこととなる。昭和30年に道内初となる大規模連続式合理化でん粉工場(注1)が設立されると、より合理的で効率的な運営が進んでいった。当時の原料処理量は1日当たり300トンであったが、規模拡大に伴い処理量も増加し、平成13年に全面的な建て替えを行い原料処理量は同1500トンまで可能となった。なお、この当時の道内のでん粉工場は17工場にまで集約され、現在は全道で15工場(JA系統9工場、商系6工場)となっている(図3)。

(注1)でん粉粒子を遠心分離方法によって分離する方式を導入した工場。

(注1)でん粉粒子を遠心分離方法によって分離する方式を導入した工場。

(2)士幌馬鈴薯施設運営協議会の設立

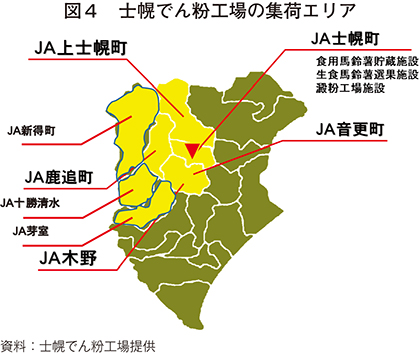

昭和35年、士幌でん粉工場は工場の運営を近隣7農協による共同運営とし、「士幌澱粉工場運営協議会」を発足させた。これにより、広域的な集荷が可能となり、より多くの原料を集められるようになった。現在は士幌町農業協同組合(士幌町)、上士幌町農業協同組合(上士幌町)、音更町農業協同組合(音更町)、木野農業協同組合(音更町)、鹿追町農業協同組合(鹿追町)の4町5農協で構成された「士幌馬鈴薯施設運営協議会」(以下「運営協議会」という)として、でん粉原料用ばれいしょだけでなく生食・加工用を含めたばれいしょを一元的に集荷している。また、運営協議会は集出荷施設のほか貯蔵施設や選果施設など一連の施設を運営しており、生食・加工用の規格外となったばれいしょはでん粉工場の原料に回されるなど、無駄のない一体的な管理がなされている。

なお、士幌町でん粉工場のでん粉原料用ばれいしょは、運営協議会の5農協以外に芽室町農業協同組合、十勝清水町農業協同組合および新得町農業協同組合の3農協からも集荷をしており、計7町8農協が士幌でん粉工場の集荷エリアとなっている(図4)。

なお、士幌町でん粉工場のでん粉原料用ばれいしょは、運営協議会の5農協以外に芽室町農業協同組合、十勝清水町農業協同組合および新得町農業協同組合の3農協からも集荷をしており、計7町8農協が士幌でん粉工場の集荷エリアとなっている(図4)。

2 士幌でん粉工場の取り組み

(1)工場の特徴

でん粉工場の操業期間は例年8月末頃から11月上旬にかけての約70日前後であり、短期集中稼働である。事前準備として、操業開始前に原料集荷計画を作成し、1日当たりの集荷割当数量を決定していく。操業期間が長引くと固定費に影響するため、計画的かつスムーズな受け入れが重要である。令和6年度における士幌でん粉工場の操業期間は8月23日から10月28日の67日間(計画休止9日間を含む)であり、1日当たり1500トンの原料から300トンのばれいしょでん粉が製造された。

ア 工場および情報管理のシステム化

各圃場から搬入された原料は、まず付着土、石などを除去しスケールコンベアにより計量が行われ、生産者ごとにライマン価の測定を行う(写真1)。ライマン価を含むばれいしょの生産情報や集出荷情報、品質情報といった包括的な情報は「でん粉原料用ばれいしょ受け入れシステム」によって一元管理されている。

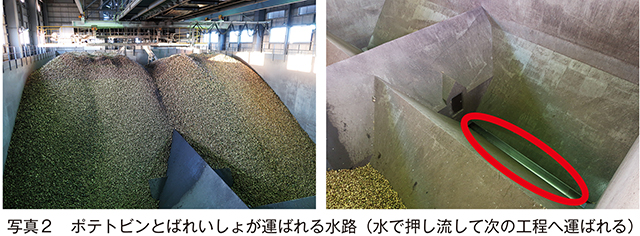

その後、原料はポテトビンと呼ばれる2500トンまで一時貯留できる施設に運搬される。10カ所に区分けされたエリアに上から落下したばれいしょが積み上がる仕組みとなっており、一つのエリアが上限まで積まれると落下口は別のエリアに移動する。一時貯留されたばれいしょは、ポテトビンの下にある水路を通って次の工程に運ばれていく(写真2)。

また、ポテトビンは通常屋外に置かれていることが多いが、士幌町の気候の特徴として、夏季の気温は30度まで上がる一方、冬季は氷点下20度まで下がることもあるため、工場設立時は操業期間が現在よりも長かったこともあり、凍結を防ぐために屋内に建設された。ポテトビンの中やその後の工程の様子は、事務所や中央操作室からリアルタイム映像で確認することができ、少人数での管理とフードディフェンス(注2)への対策がなされている。

(注2)食品への意図的な異物の混入を防止する取り組み。

ア 工場および情報管理のシステム化

各圃場から搬入された原料は、まず付着土、石などを除去しスケールコンベアにより計量が行われ、生産者ごとにライマン価の測定を行う(写真1)。ライマン価を含むばれいしょの生産情報や集出荷情報、品質情報といった包括的な情報は「でん粉原料用ばれいしょ受け入れシステム」によって一元管理されている。

その後、原料はポテトビンと呼ばれる2500トンまで一時貯留できる施設に運搬される。10カ所に区分けされたエリアに上から落下したばれいしょが積み上がる仕組みとなっており、一つのエリアが上限まで積まれると落下口は別のエリアに移動する。一時貯留されたばれいしょは、ポテトビンの下にある水路を通って次の工程に運ばれていく(写真2)。

また、ポテトビンは通常屋外に置かれていることが多いが、士幌町の気候の特徴として、夏季の気温は30度まで上がる一方、冬季は氷点下20度まで下がることもあるため、工場設立時は操業期間が現在よりも長かったこともあり、凍結を防ぐために屋内に建設された。ポテトビンの中やその後の工程の様子は、事務所や中央操作室からリアルタイム映像で確認することができ、少人数での管理とフードディフェンス(注2)への対策がなされている。

(注2)食品への意図的な異物の混入を防止する取り組み。

イ 品質の安定と安全

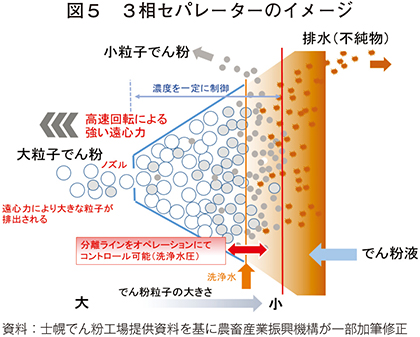

貯留されている原料は、でん粉原料用ばれいしょと生食・加工用ばれいしょが混在する状態となっており、その比率はでん粉原料用が40%、生食・加工用が60%となっている。集荷エリアでは生食・加工用ばれいしょの生産が盛んなため、そこで生じる規格外品を多く受け入れており、有効利用が図られると同時に地域の食品ロス削減に貢献している。しかし、ライマン価はでん粉原料用が20%、生食・加工用が15%と品種によって異なり、そのまま混合製造すると歩留まりの低下や品質のバラつきにつながってしまうことから、士幌でん粉工場の大きな特徴として「分級」を行っている。分級とは、でん粉を粒子の大きさごとに分けることであり、士幌でん粉工場では、ばれいしょでん粉の品質の安定化を図ることを目的として、濃縮・精製工程において、3相セパレーターを用いて「湿式分級」を行っている(図5)。これにより、不純物が取り除かれたでん粉液が濃縮され、高速回転による強い遠心力で大粒子と小粒子に分けられる。分離ラインは、時期によって変動する原料の状態に応じ、オペレーターが常時監視しながら変動させることにより、常に高い品質を維持している。また、小粒子をどこまで回収できるかは非常に高度な技術が求められる工程であり、工場の技量の高さがうかがえる。

なお、3相セパレーターによる分級処理以降の工程は大粒子と小粒子に分かれて進むため、脱水から製粉に至るまでのすべての工程が2ライン存在しており、袋詰め前の製品を保管するサイロも粒子ごとに分かれている(写真3)。これらの工程により、一定の品質が保たれ、原料の時点では品種ごとにバラつきのあったライマン価が平均化され、回収率は19〜20%まで向上する。

また、操業期間中は10日に1回製造ラインを止め、ポンプを含む全設備を定置洗浄(注3)することで微生物汚染の発生リスクを抑え、製品の安全性を確保している。これは、タンクを減らし精製設備が一貫している士幌でん粉工場の配管ゆえ、行うことができる。さらに、配管ラインが直列化していることにより、でん粉が原料から製粉されるまでに、以前は約2時間かかっていたものが、約30分と大幅に短縮され製造効率が格段に上がった。

士幌でん粉工場は平成13年の大規模な建て替え工事以降、道内のJA系統でん粉工場の中では比較的新しい工場となっている。しかし20年以上が経過し、一部設備においては老朽化に伴い更新も検討されるが、ユーザーニーズに対応するため簡単には更新作業に要する時間を確保できないという問題もある。現在は定期的なメンテナンスや必要な修繕を行いながら稼働させている。

(注3)定置洗浄(CIP=Cleaning In Place)とは、設備を分解せずに製造ラインを洗浄する構造のこと。分解・組立作業が不要になり時間短縮されることで生産性の向上が期待できる。また、手作業に比べ労働力が省力化されムラもなくなることから、衛生水準が一定に保たれる。

(2)輸送体制の確立に向けた取り組み

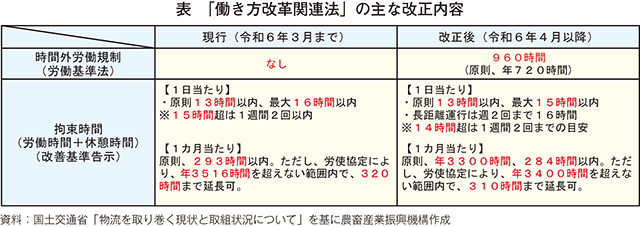

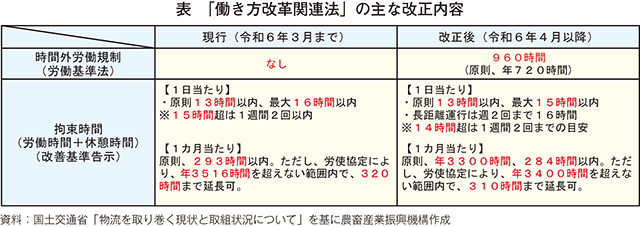

国土交通省「令和4年度貨物地域流動調査」によると、道内における貨物輸送の97.2%は自動車での輸送となっており、品目別で見てもその割合は同様である。道内で生産されたばれいしょでん粉もトレーラーやコンテナを用いてさまざまな手段で日本各地に届けられるが、その上で大きな課題となっているのが、物流の人手不足による「物流2024年問題」である。令和6年度からドライバーに時間外労働の上限規制(表)が適用されたことから、今後、物流サービスの供給がさらにひっ迫することが懸念されており、道内では関連法の改正前から対策が検討されてきた。

道内のJA系統工場では、車両(トレーラーやコンテナ)への積み込みや荷下ろしは「ばら積み」と呼ばれる手作業で行われていた。この積み込みと荷下ろしの作業には各2時間かかり、ドライバー不足により荷役作業の負担軽減および省力化が求められたことから、見直しが必要とされていた。そこで、道内のJA系統工場では、令和2年よりレンタルパレットを利用したパレット輸送の確立に向けた取り組みが開始された。統一規格であるT11型のレンタルパレット(縦横1.1メートル四方)(写真4)を導入することで、フォークリフトでパレットごと積み込みと荷下ろしが可能となる。作業時間も各20分まで短縮でき、荷役作業の大幅な軽減が期待されることから、まずはトレーラー輸送での導入を目標に実証実験が始まった。

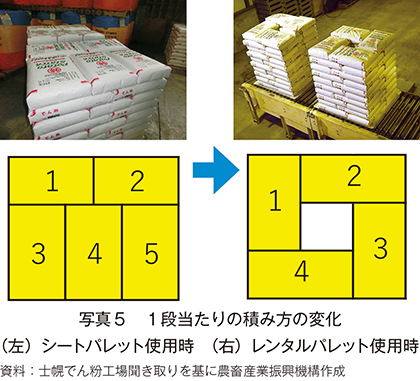

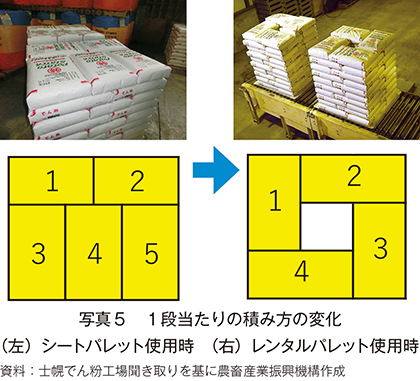

実証実験の際、課題となったのは倉庫の保管効率の低下である。士幌でん粉工場では、これまでのシートパレットには1段に25キログラム紙袋5袋を10段重ねたものを4パレット分積み上げて倉庫に保管していたが、レンタルパレットに切り替えることで1段に積める袋数は4袋となり、1パレット当たりの袋数が20%減少した(写真5)。また、パレットの厚みとバランスを考慮すると3パレット分しか段積み保管ができないため、パレットを積み上げた場合の袋数は40%減る計算となった。さらに、T11型のレンタルパレットに積み替えるためのデパレタイザーの導入には約2億円かかるといい、でん粉工場の負担も大きかった。しかし、物流の効率化のため、士幌でん粉工場では5年以上にわたりパレット輸送の確立に向けて実証を重ねてきた。レンタルパレットの導入には顧客(ユーザー)側での契約やパレットの保管・返却作業も必要となるなど、ユーザーの理解も必要であるが、ついにレンタルパレットを用いた製品輸送は令和7年度までに体制が整う見込みとなっている。

一方、鉄道によるコンテナ輸送では、想定以上に揺れが生じ、荷崩れが起こりやすいという問題が判明したため、荷崩れの防止策として商品に影響のない接着剤を用いたり、ビニールラップで固定したりするなどの対策を講じた上で現在も検証が続いている(写真6)。コンテナ輸送は遠くへ輸送するほど単価が安く、全国どこへでも貨物を運べるなど利点も多いことから、パレットでのコンテナ輸送の確立に向けて段階的に進めていく。

道内のJA系統工場では、車両(トレーラーやコンテナ)への積み込みや荷下ろしは「ばら積み」と呼ばれる手作業で行われていた。この積み込みと荷下ろしの作業には各2時間かかり、ドライバー不足により荷役作業の負担軽減および省力化が求められたことから、見直しが必要とされていた。そこで、道内のJA系統工場では、令和2年よりレンタルパレットを利用したパレット輸送の確立に向けた取り組みが開始された。統一規格であるT11型のレンタルパレット(縦横1.1メートル四方)(写真4)を導入することで、フォークリフトでパレットごと積み込みと荷下ろしが可能となる。作業時間も各20分まで短縮でき、荷役作業の大幅な軽減が期待されることから、まずはトレーラー輸送での導入を目標に実証実験が始まった。

実証実験の際、課題となったのは倉庫の保管効率の低下である。士幌でん粉工場では、これまでのシートパレットには1段に25キログラム紙袋5袋を10段重ねたものを4パレット分積み上げて倉庫に保管していたが、レンタルパレットに切り替えることで1段に積める袋数は4袋となり、1パレット当たりの袋数が20%減少した(写真5)。また、パレットの厚みとバランスを考慮すると3パレット分しか段積み保管ができないため、パレットを積み上げた場合の袋数は40%減る計算となった。さらに、T11型のレンタルパレットに積み替えるためのデパレタイザーの導入には約2億円かかるといい、でん粉工場の負担も大きかった。しかし、物流の効率化のため、士幌でん粉工場では5年以上にわたりパレット輸送の確立に向けて実証を重ねてきた。レンタルパレットの導入には顧客(ユーザー)側での契約やパレットの保管・返却作業も必要となるなど、ユーザーの理解も必要であるが、ついにレンタルパレットを用いた製品輸送は令和7年度までに体制が整う見込みとなっている。

一方、鉄道によるコンテナ輸送では、想定以上に揺れが生じ、荷崩れが起こりやすいという問題が判明したため、荷崩れの防止策として商品に影響のない接着剤を用いたり、ビニールラップで固定したりするなどの対策を講じた上で現在も検証が続いている(写真6)。コンテナ輸送は遠くへ輸送するほど単価が安く、全国どこへでも貨物を運べるなど利点も多いことから、パレットでのコンテナ輸送の確立に向けて段階的に進めていく。

(3)今後の課題と取り組み

これまで士幌でん粉工場の運営効率化に向けた取り組みや輸送体制の確立に向けた取り組みを紹介したが、原料であるばれいしょの作付面積が減少している中で、いかに生産者にばれいしょの生産を継続してもらうかが、でん粉工場にとっての課題である。受け入れ原料の減少は運営コストの増加につながり、コストの増加は生産者の手取り減少につながるため、今の水準(受け入れ原料7万トン)を維持することは不可欠である。そこで、運営協議会ではばれいしょ全体の作付面積維持のため作業受委託(コントラクター事業)や加工用の無選別集荷の取り組みも始めている。ばれいしょ生産の継続が難しい生産者の作業負担を軽減し、生産を維持してもらうことに貢献している。

また、廃水やでん粉かすの処理もでん粉工場にとっては大きなコストとなっており、これまでも製造や廃水処理で発生する残さは、熱エネルギー利用を行ってきたが、新たな活用方法として、廃水に含まれるたんぱく質を取り出すことやでん粉かすをバイオプラスチックの原料に用いるなどさまざまな可能性があり、試験的な取り組みが行われている(写真7)。

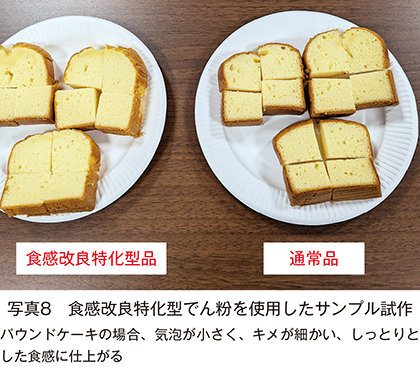

さらに、生産者の所得向上に向け、従来から士幌でん粉工場の特徴である製造工程を生かし、耐熱性を付加することで機能性を高めた「食感改良特化型でん粉」(注4)など高付加価値化への取り組みも行っている(写真8)。

(注4)各種食品用途での利用の際、通常のばれいしょでん粉とは異なる食感付与や下処理の時間短縮化などを図ることができる。これらの新たな利用価値に着目している。

また、廃水やでん粉かすの処理もでん粉工場にとっては大きなコストとなっており、これまでも製造や廃水処理で発生する残さは、熱エネルギー利用を行ってきたが、新たな活用方法として、廃水に含まれるたんぱく質を取り出すことやでん粉かすをバイオプラスチックの原料に用いるなどさまざまな可能性があり、試験的な取り組みが行われている(写真7)。

さらに、生産者の所得向上に向け、従来から士幌でん粉工場の特徴である製造工程を生かし、耐熱性を付加することで機能性を高めた「食感改良特化型でん粉」(注4)など高付加価値化への取り組みも行っている(写真8)。

(注4)各種食品用途での利用の際、通常のばれいしょでん粉とは異なる食感付与や下処理の時間短縮化などを図ることができる。これらの新たな利用価値に着目している。

おわりに

ばれいしょでん粉の安定的生産と供給のため、でん粉工場に求められる役割は大きい。士幌でん粉工場では、ばれいしょの作付面積減少や生産・製造・流通の各現場における人手不足など複合的な要因が絡み合い厳しい状況に直面している中でも、その役割を果たすため、また、でん粉工場として生き残っていくため、新たな活路を見出そうと積極的に挑戦していることが印象的であった。これらの取り組みがばれいしょでん粉の生産維持、さらには拡大につながることを願いたい。

また、喫緊の課題として挙げた物流問題においては、北海道はさまざまな農畜産物の産地であるが、それらを全国へ輸送する手段の確保が不可欠である。そのため、かねてから物流問題への課題認識が深かった道内のでん粉工場や関係団体は、「物流2024年問題」を避けることができない業界としての共通課題と捉え、一丸となり取り組みを進めてきた。でん粉工場の負担も大きい中で、早くから実証実験に取り組んだ士幌でん粉工場の姿勢は、全道での取り組みを大きく後押ししたのではないか。ばれいしょでん粉の安定的な流通に向けた新たな輸送体制の確立と拡大に期待したい(写真9)。

最後になりますが、本稿の執筆に当たり、ご多用にもかかわらず取材に協力いただきました士幌町農業協同組合農工部澱粉工場長 高橋勇司さま、澱粉課課長 池田大輔さまほか関係者の皆さまにこの場を借りて改めて御礼申し上げます。

また、喫緊の課題として挙げた物流問題においては、北海道はさまざまな農畜産物の産地であるが、それらを全国へ輸送する手段の確保が不可欠である。そのため、かねてから物流問題への課題認識が深かった道内のでん粉工場や関係団体は、「物流2024年問題」を避けることができない業界としての共通課題と捉え、一丸となり取り組みを進めてきた。でん粉工場の負担も大きい中で、早くから実証実験に取り組んだ士幌でん粉工場の姿勢は、全道での取り組みを大きく後押ししたのではないか。ばれいしょでん粉の安定的な流通に向けた新たな輸送体制の確立と拡大に期待したい(写真9)。

最後になりますが、本稿の執筆に当たり、ご多用にもかかわらず取材に協力いただきました士幌町農業協同組合農工部澱粉工場長 高橋勇司さま、澱粉課課長 池田大輔さまほか関係者の皆さまにこの場を借りて改めて御礼申し上げます。

【参考文献】

・士幌町農業協同組合ホームページ<https://www.ja-shihoro.or.jp>(2024/12/11アクセス)

・士幌町農業協同組合でん粉工場説明資料

・農林水産省「でん粉の需給見通しについて」(令和6年9月)<https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/kansho/attach/pdf/denpun-14.pdf>(2024/12/23アクセス)

・農林水産省「砂糖・でん粉をめぐる状況について」(令和6年9月)<https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kanmi/attach/pdf/240912-13.pdf>(2025/1/24アクセス)

・農林水産省農産局地域作物課「でん粉をめぐる状況について」(令和5年6月)<https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/imo/attach/pdf/siryou-8.pdf>(2024/12/11アクセス)

・北海道農政部生産振興局農産振興課「北海道の畑作をめぐる情勢」(令和6年7月)<https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/nsk/megurujousei.html>(2024/12/12アクセス)

・国土交通省「令和4年度貨物地域流動調査」<https://www.mlit.go.jp/k-toukei/kamoturyokakutiikiryuudoutyousa.html>

(2024/12/23アクセス)

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678