ホーム > でん粉 > 調査報告 > 低温糊化性でん粉原料用かんしょ新品種「こなみらい」〜「こなみずき」よりサツマイモ基腐病に強く、多収〜

最終更新日:2025年3月10日

低温糊化性でん粉原料用かんしょ新品種「こなみらい」

〜「こなみずき」よりサツマイモ基腐病に強く、多収〜

2025年3月

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

九州沖縄農業研究センター カンショ・サトウキビ育種グループ

研究員 川田 ゆかり

九州沖縄農業研究センター カンショ・サトウキビ育種グループ

研究員 川田 ゆかり

【要約】

「こなみらい」は低温糊化性でん粉原料用の新品種である。サツマイモ基腐病抵抗性は“中”で、抵抗性“弱”の従来品種「こなみずき」より優れる。上いも重およびでん粉歩留まりは「こなみずき」を上回り、多収である。「こなみらい」でん粉は一般のかんしょでん粉とは異なりぷるぷるとした食感を食品に付与することができ、「こなみずき」でん粉と同様の食感改良効果を有する。「こなみずき」の後継品種として普及が見込まれる。

はじめに

でん粉は、食品や飲料、紙や段ボール、医薬品や化粧品などの原料として、多様な用途で利用されている。その際、天然でん粉のままの形で利用されるだけでなく、天然でん粉に化学修飾を行うなどした化工でん粉や、天然でん粉を加水分解するなどした糖化製品としても利用されている。天然でん粉の需要量のうち、最も多くを占めるのは糖化製品で、全体の67%を占め、次いで加工でん粉、食品、繊維・製紙・段ボールとなっている(令和4でん粉年度)1)。でん粉供給量では、全体の87%を輸入トウモロコシを原料とするコーンスターチが占め、7%を国産でん粉、6%を輸入でん粉が占めている。また、国産でん粉のうち91%をばれいしょでん粉が、9%をかんしょでん粉が占める。

かんしょでん粉は鹿児島県の工場で生産されており、台風や干ばつに強いかんしょが基幹作物となっている南九州において、重要な役割を担っている1)。かんしょでん粉の用途に目を向けると、戦後は結晶ブドウ糖の原料として盛んに利用された時期もあったが、1960年代に輸入トウモロコシを原料とする安価なコーンスターチが糖化製品の原料として利用されるようになってからは、甘味資源としての需要が減少した2)。現在は、コーンスターチ用輸入トウモロコシや輸入でん粉に関する調整金を財源とした交付金制度により、でん粉製造が成り立っている1)。かんしょでん粉の競争力を向上させるためには、他のでん粉と差別化できる固有用途の拡大が求められる。

でん粉の性質は作物や品種によって異なる。でん粉はでん粉粒の集合体であるが、でん粉粒はグルコースが重合した糖鎖分子から構成されており、長くほぼ直鎖状のアミロースと、側鎖の枝分かれのあるアミロペクチンの2種類の糖鎖分子の混合物である。でん粉粒の中には、アミロペクチンを構成する糖鎖が水素結合により規則正しく整列していると考えられる結晶部分が存在し、でん粉粒そのものは結晶の性質を示す。でん粉粒には糖だけでなく、リン酸や脂質、タンパク質なども含まれている。でん粉には、でん粉粒の大きさや糖鎖分子の構成比、糖鎖の重合度や枝分かれの構造、結晶構造、リン含量など、物理的・化学的な構造にバリエーションが存在し、これが作物や品種によって異なる傾向が見られるのである。

でん粉の利用面では、糊化特性や、糊やゲルといったコロイドとしての物性などが重要である。例えば、コーンスターチは糊の粘度が安定していることから製菓・製パンのほか広く工業用途に用いられており3)、ばれいしょでん粉は糊液の粘性が高く離水性が低いことから水産練り製品に利用されているほか、利用用途のうち最大の割合を占めるのがかたくり粉となっている(令和4でん粉年度)1)。このような特性はでん粉の物理化学的な構造に依存する。加工でん粉は分かりやすい例であり、例えばリン酸架橋デンプンはグルコースの水酸基同士を架橋することで糊化が抑制されているため、フライの衣やクッキーにサクサクとした食感を付与するのに利用されている4)。

かんしょでん粉は、粒径が小さく粘度の低いトウモロコシでん粉や粒径が大きく粘度の高いばれいしょでん粉と比較すると平均的で、突出した特徴を示さない5)。これがかんしょでん粉の差別化を難しくしていると考えられる。しかし、かんしょの品種・系統の中には、低温糊化性でん粉と呼ばれる特徴的なでん粉を含むものがある。特に平成22年に育成された「こなみずき」は栽培特性にも優れ、原料用品種として普及した6)。「こなみずき」でん粉は、「シロユタカ」などの一般的な原料用品種のでん粉に比べて糊化開始温度が15度以上低く、耐老化性および成形性に優れる特長を示す。これは、一般的なかんしょでん粉と比較して、アミロペクチンを構成する側鎖に短鎖およびアミロース様の超長鎖が多く含まれていることや、アミロースの鎖長が長いことに起因すると考えられている。食品に利用するとしっとり感や弾力を演出することができるため、「こなみずき」はかんしょでん粉の食品用途での利用拡大に貢献してきた。JAグループ鹿児島では平成29年にこなみずき生産者部会が設立され、生産、製造、販売が一体となった産地形成が整ったことで、「こなみずき」でん粉の利用拡大が加速するものと期待された7)。

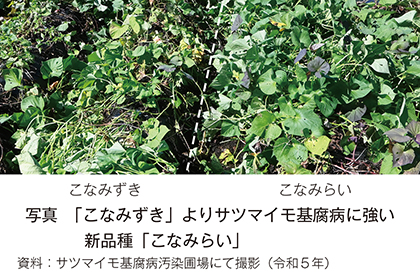

ところが、「こなみずき」は平成30年に発生したサツマイモ基腐病(以下「基腐病」という)に非常に弱く、深刻な被害を受けた。基腐病抵抗性により優れる新品種が求められたため、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「農研機構」という)では、「こなみずき」より基腐病に強い低温糊化性でん粉原料用品種「こなみらい」を育成した(写真)。

かんしょでん粉は鹿児島県の工場で生産されており、台風や干ばつに強いかんしょが基幹作物となっている南九州において、重要な役割を担っている1)。かんしょでん粉の用途に目を向けると、戦後は結晶ブドウ糖の原料として盛んに利用された時期もあったが、1960年代に輸入トウモロコシを原料とする安価なコーンスターチが糖化製品の原料として利用されるようになってからは、甘味資源としての需要が減少した2)。現在は、コーンスターチ用輸入トウモロコシや輸入でん粉に関する調整金を財源とした交付金制度により、でん粉製造が成り立っている1)。かんしょでん粉の競争力を向上させるためには、他のでん粉と差別化できる固有用途の拡大が求められる。

でん粉の性質は作物や品種によって異なる。でん粉はでん粉粒の集合体であるが、でん粉粒はグルコースが重合した糖鎖分子から構成されており、長くほぼ直鎖状のアミロースと、側鎖の枝分かれのあるアミロペクチンの2種類の糖鎖分子の混合物である。でん粉粒の中には、アミロペクチンを構成する糖鎖が水素結合により規則正しく整列していると考えられる結晶部分が存在し、でん粉粒そのものは結晶の性質を示す。でん粉粒には糖だけでなく、リン酸や脂質、タンパク質なども含まれている。でん粉には、でん粉粒の大きさや糖鎖分子の構成比、糖鎖の重合度や枝分かれの構造、結晶構造、リン含量など、物理的・化学的な構造にバリエーションが存在し、これが作物や品種によって異なる傾向が見られるのである。

でん粉の利用面では、糊化特性や、糊やゲルといったコロイドとしての物性などが重要である。例えば、コーンスターチは糊の粘度が安定していることから製菓・製パンのほか広く工業用途に用いられており3)、ばれいしょでん粉は糊液の粘性が高く離水性が低いことから水産練り製品に利用されているほか、利用用途のうち最大の割合を占めるのがかたくり粉となっている(令和4でん粉年度)1)。このような特性はでん粉の物理化学的な構造に依存する。加工でん粉は分かりやすい例であり、例えばリン酸架橋デンプンはグルコースの水酸基同士を架橋することで糊化が抑制されているため、フライの衣やクッキーにサクサクとした食感を付与するのに利用されている4)。

かんしょでん粉は、粒径が小さく粘度の低いトウモロコシでん粉や粒径が大きく粘度の高いばれいしょでん粉と比較すると平均的で、突出した特徴を示さない5)。これがかんしょでん粉の差別化を難しくしていると考えられる。しかし、かんしょの品種・系統の中には、低温糊化性でん粉と呼ばれる特徴的なでん粉を含むものがある。特に平成22年に育成された「こなみずき」は栽培特性にも優れ、原料用品種として普及した6)。「こなみずき」でん粉は、「シロユタカ」などの一般的な原料用品種のでん粉に比べて糊化開始温度が15度以上低く、耐老化性および成形性に優れる特長を示す。これは、一般的なかんしょでん粉と比較して、アミロペクチンを構成する側鎖に短鎖およびアミロース様の超長鎖が多く含まれていることや、アミロースの鎖長が長いことに起因すると考えられている。食品に利用するとしっとり感や弾力を演出することができるため、「こなみずき」はかんしょでん粉の食品用途での利用拡大に貢献してきた。JAグループ鹿児島では平成29年にこなみずき生産者部会が設立され、生産、製造、販売が一体となった産地形成が整ったことで、「こなみずき」でん粉の利用拡大が加速するものと期待された7)。

ところが、「こなみずき」は平成30年に発生したサツマイモ基腐病(以下「基腐病」という)に非常に弱く、深刻な被害を受けた。基腐病抵抗性により優れる新品種が求められたため、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「農研機構」という)では、「こなみずき」より基腐病に強い低温糊化性でん粉原料用品種「こなみらい」を育成した(写真)。

1 育成の経過

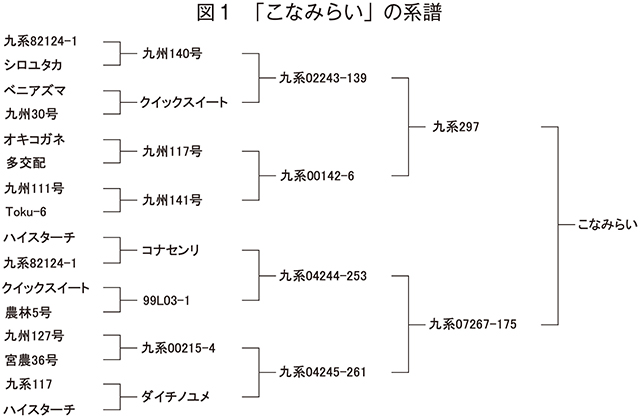

「こなみらい」は、低温糊化性でん粉を有する「九系297」を母、低温糊化性でん粉を有しでん粉歩留まりが高い「九系07267-175」を父とする交配組み合わせ(交配番号11121)から選抜した系統である(図1)。平成23年に育成地にて交配採種を行い、翌年以降、選抜を進めた。平成28年に「九州188号」の系統名を付し、翌年以降、鹿児島県および宮崎県の奨励品種決定試験に供試したが、「こなみずき」に比べて特段の優位性を見出せなかったため育成を中止し、遺伝資源として保存することとした。

ところが、上述のように「こなみずき」は平成30年に発生が確認された基腐病により深刻な被害を受けたため、基腐病に抵抗性のある低温糊化性でん粉原料用品種が早急に必要な状況となった。令和3年に保有する遺伝資源のうちの140余りを基腐病汚染圃場に植え付けて抵抗性を調査した結果、「九州188号」が「こなみずき」より基腐病に強いことが示唆されたため、育成を再開した。令和4年に生産力検定試験、令和5年に生産力検定試験および奨励品種決定試験 (鹿児島県)、実需者(株式会社サナス)によるでん粉特性評価試験に供試した。以上の試験の結果から普及が見込まれると判断し、令和6年2月に「こなみらい」と命名して品種登録出願を行い、同年5月に出願公表された。「こなみらい」でん粉の特性をさらに把握するため、令和6年に鹿児島大学によるでん粉特性評価試験に供試した。

ところが、上述のように「こなみずき」は平成30年に発生が確認された基腐病により深刻な被害を受けたため、基腐病に抵抗性のある低温糊化性でん粉原料用品種が早急に必要な状況となった。令和3年に保有する遺伝資源のうちの140余りを基腐病汚染圃場に植え付けて抵抗性を調査した結果、「九州188号」が「こなみずき」より基腐病に強いことが示唆されたため、育成を再開した。令和4年に生産力検定試験、令和5年に生産力検定試験および奨励品種決定試験 (鹿児島県)、実需者(株式会社サナス)によるでん粉特性評価試験に供試した。以上の試験の結果から普及が見込まれると判断し、令和6年2月に「こなみらい」と命名して品種登録出願を行い、同年5月に出願公表された。「こなみらい」でん粉の特性をさらに把握するため、令和6年に鹿児島大学によるでん粉特性評価試験に供試した。

2 品種の特性

(1)形態的特性

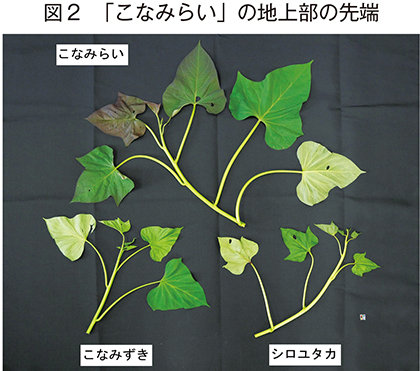

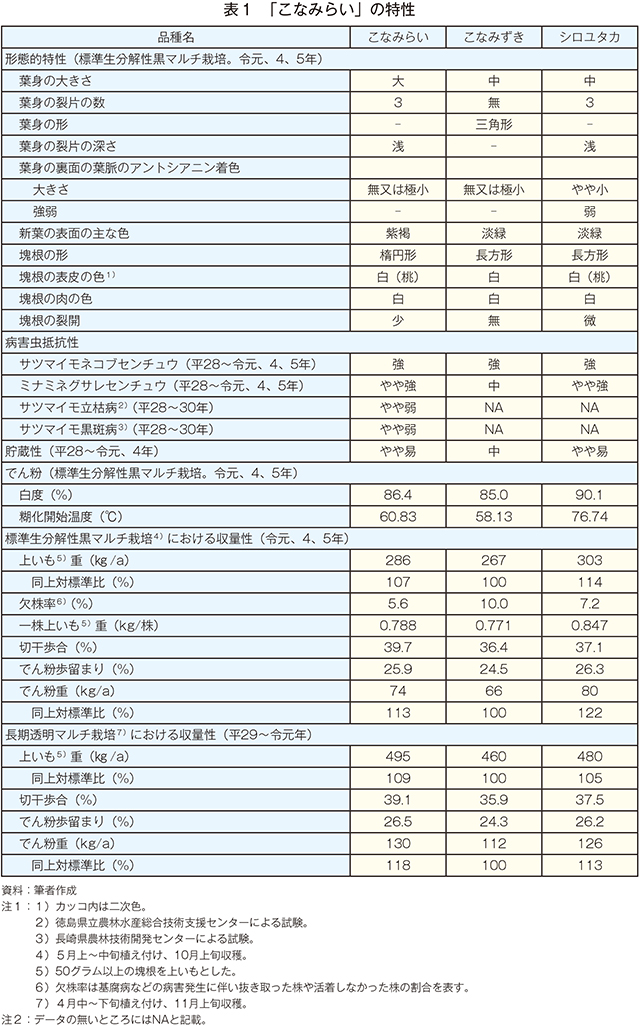

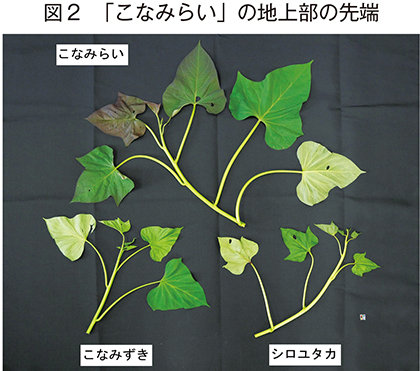

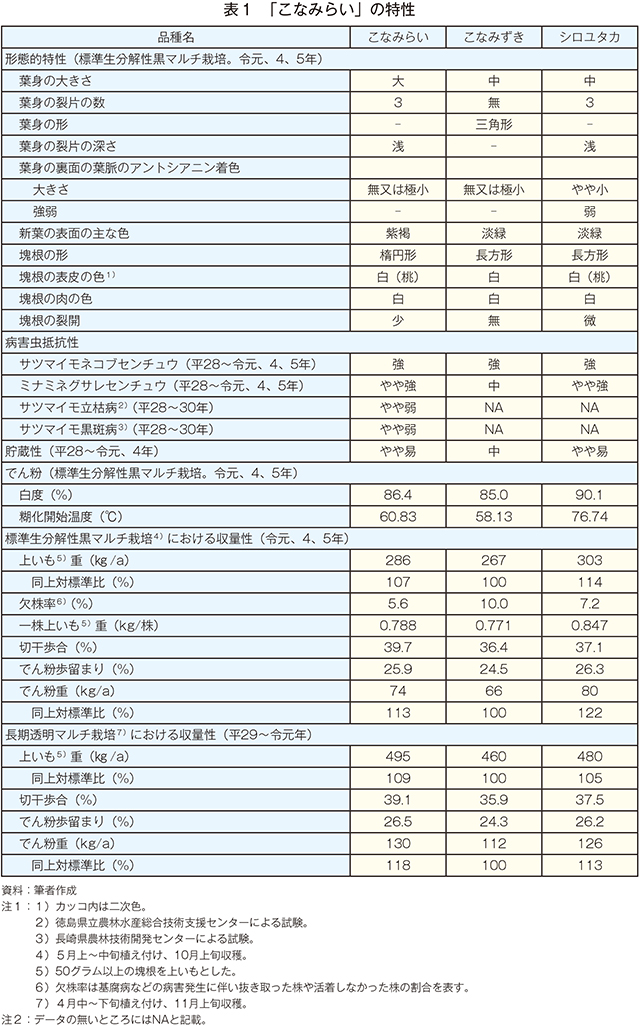

「こなみらい」の葉身の大きさは“大”で、裂片の数は“3”、裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさは“無又は極小”である(図2、表1)。新葉の表面の主な色は“紫褐”である。塊根の形は“楕円形”で、表皮の主な色および二次色はそれぞれ“白”および“桃”、肉色は“白”である(図3)。「こなみずき」とは葉身の裂片の数および新葉の表面の主な色から区別でき、「こなみずき」はそれぞれ“無”および“淡緑”である。また、「こなみずき」の塊根の表皮の二次色は“無”である。「シロユタカ」とは葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさおよび新葉の表面の主な色から区別でき、「シロユタカ」はそれぞれ“やや小”および“淡緑”である。「こなみらい」は塊根の裂開が“少”であり、“無”の「こなみずき」や“微”の「シロユタカ」に比べて裂開が生じやすい。

(2)生態的特性

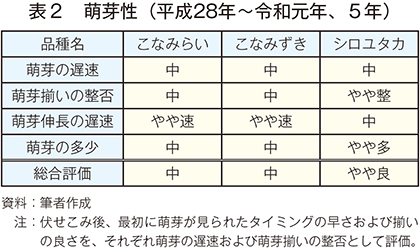

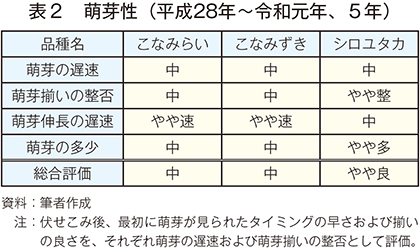

萌芽の遅速は“中”、萌芽揃いの整否は“中”、萌芽伸長の遅速は“やや速”、萌芽の多少は“中”で、萌芽性の総合評価は「こなみずき」と同等の“中”である(表2)。

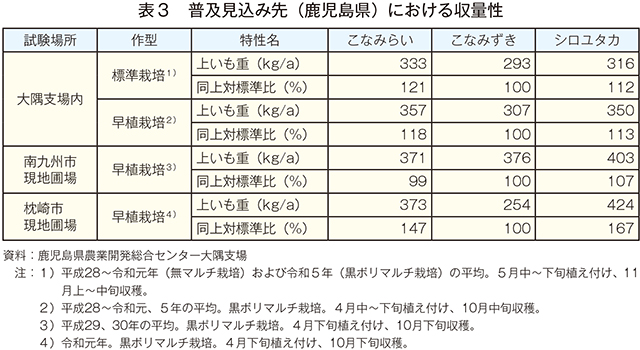

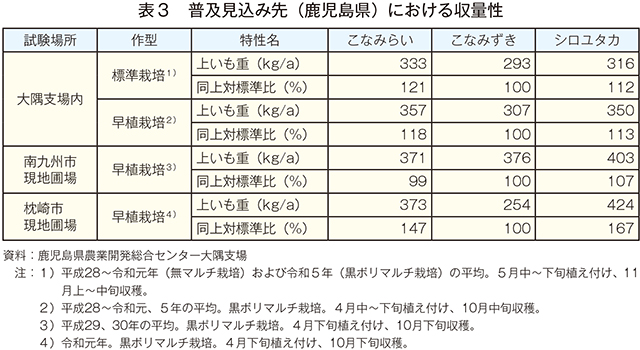

育成地における上いも重は標準栽培で1アール当たり286キログラム、長期栽培で同495キログラムであり、それぞれ「こなみずき」比107%および109%と「こなみずき」より多収である(表1)。でん粉歩留まりは26%程度で「こなみずき」を1.5〜2.0ポイント程度上回り、でん粉重は標準栽培で「こなみずき」比113%、長期栽培で118%であった。普及見込み先の鹿児島県における公設試験研究機関による試験では、「こなみらい」の上いも重は同333〜373キログラムで「こなみずき」比99〜147%であり、「こなみずき」と同等か、より多収であった(表3)。

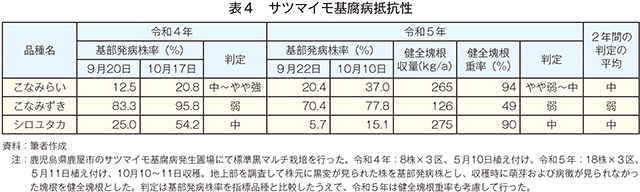

基腐病抵抗性は、育成地による2年間の試験の平均が「シロユタカ」並みの“中”であり、抵抗性“弱”の「こなみずき」より優れる(表4)。サツマイモネコブセンチュウ抵抗性は“強”、ミナミネグサレセンチュウ抵抗性は“やや強”、サツマイモ立枯病抵抗性は“やや弱”、サツマイモ黒斑病抵抗性は“やや弱”、貯蔵性は“やや易”である(表1)。

育成地における上いも重は標準栽培で1アール当たり286キログラム、長期栽培で同495キログラムであり、それぞれ「こなみずき」比107%および109%と「こなみずき」より多収である(表1)。でん粉歩留まりは26%程度で「こなみずき」を1.5〜2.0ポイント程度上回り、でん粉重は標準栽培で「こなみずき」比113%、長期栽培で118%であった。普及見込み先の鹿児島県における公設試験研究機関による試験では、「こなみらい」の上いも重は同333〜373キログラムで「こなみずき」比99〜147%であり、「こなみずき」と同等か、より多収であった(表3)。

基腐病抵抗性は、育成地による2年間の試験の平均が「シロユタカ」並みの“中”であり、抵抗性“弱”の「こなみずき」より優れる(表4)。サツマイモネコブセンチュウ抵抗性は“強”、ミナミネグサレセンチュウ抵抗性は“やや強”、サツマイモ立枯病抵抗性は“やや弱”、サツマイモ黒斑病抵抗性は“やや弱”、貯蔵性は“やや易”である(表1)。

(3)品質特性

「こなみらい」でん粉の特性について、育成地にて3年間評価を行った。でん粉白度は「シロユタカ」より低いが「こなみずき」と同等か数ポイント程度高く、3年間の平均は86.4%であった(表1)。糊化開始温度は60.83度で、「こなみずき」より2〜3度高いが「シロユタカ」より15度程度低く、低温糊化性である。

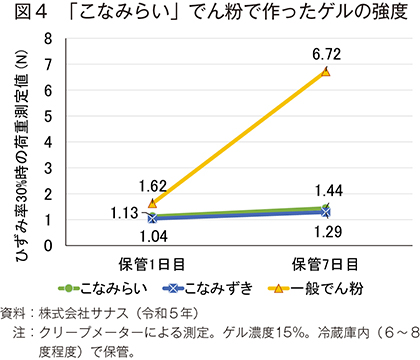

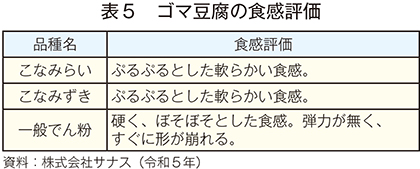

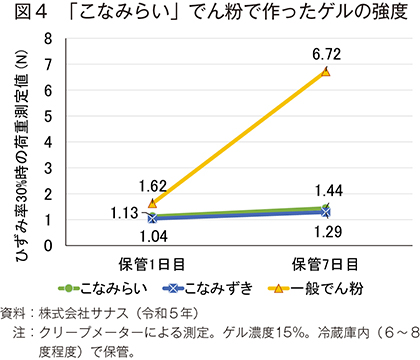

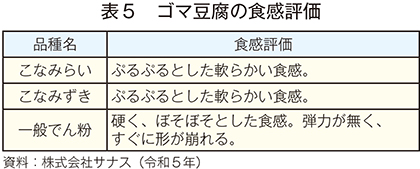

実需者である株式会社サナスにて「こなみらい」でん粉の特性を調査した。でん粉ゲルのひずみ率30%時の荷重は、一般のかんしょでん粉(「シロユタカ」や「こないしん」などの一般的なでん粉原料用品種から作ったでん粉)では冷蔵庫内での6日間の保管により5.10 N(ニュートン)上昇したのに対して、「こなみらい」でん粉および「こなみずき」でん粉ではそれぞれ0.31 Nおよび0.25 Nしか上昇しなかった。よって、「こなみらい」でん粉は「こなみずき」でん粉と同様に、一般のかんしょでん粉に比べて保管によって硬くなりにくい、すなわち老化しにくいことが示された(図4)。でん粉をゴマ豆腐の材料に用いた際、一般のかんしょでん粉では硬くぼそぼそとした食感で弾力が無くすぐに形が崩れたのに対し、「こなみらい」および「こなみずき」のでん粉ではぷるぷるとした軟らかい食感となった(表5)。よって、「こなみらい」でん粉は「こなみずき」でん粉と同様に食品の食感改良効果を有することが示された。

以上のように、「こなみらい」でん粉は、アミロペクチンの極短鎖および超長鎖の割合が高い、糊化開始温度が低い、老化しにくい、食品の食感改良効果を有するといった「こなみずき」でん粉の特性と共通した性質を備えていることから、「こなみずき」でん粉の代替として利用可能であると考えられる。

実需者である株式会社サナスにて「こなみらい」でん粉の特性を調査した。でん粉ゲルのひずみ率30%時の荷重は、一般のかんしょでん粉(「シロユタカ」や「こないしん」などの一般的なでん粉原料用品種から作ったでん粉)では冷蔵庫内での6日間の保管により5.10 N(ニュートン)上昇したのに対して、「こなみらい」でん粉および「こなみずき」でん粉ではそれぞれ0.31 Nおよび0.25 Nしか上昇しなかった。よって、「こなみらい」でん粉は「こなみずき」でん粉と同様に、一般のかんしょでん粉に比べて保管によって硬くなりにくい、すなわち老化しにくいことが示された(図4)。でん粉をゴマ豆腐の材料に用いた際、一般のかんしょでん粉では硬くぼそぼそとした食感で弾力が無くすぐに形が崩れたのに対し、「こなみらい」および「こなみずき」のでん粉ではぷるぷるとした軟らかい食感となった(表5)。よって、「こなみらい」でん粉は「こなみずき」でん粉と同様に食品の食感改良効果を有することが示された。

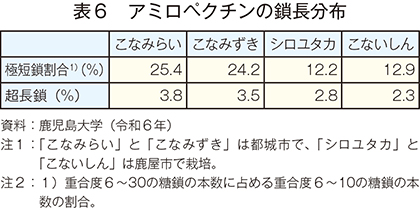

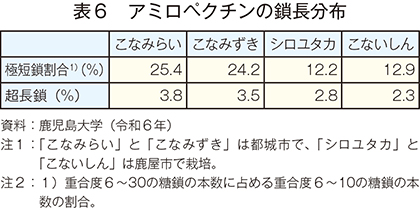

鹿児島大学にて、「こなみらい」と「こなみずき」および一般的な原料用品種である「シロユタカ」と「こないしん」のアミロペクチンの鎖長分布を調査した。その結果、「こなみらい」の極短鎖の割合は25.4%と「シロユタカ」や「こないしん」より13ポイント程度高く、「こなみずき」と同程度であった(表6)。また、「こなみらい」の超長鎖の割合は3.8%と「シロユタカ」や「こないしん」より1.0〜1.5ポイント高く、「こなみずき」と同程度であった。

以上のように、「こなみらい」でん粉は、アミロペクチンの極短鎖および超長鎖の割合が高い、糊化開始温度が低い、老化しにくい、食品の食感改良効果を有するといった「こなみずき」でん粉の特性と共通した性質を備えていることから、「こなみずき」でん粉の代替として利用可能であると考えられる。

3 適地および栽培上の留意点

「こなみらい」は、南九州の原料用かんしょ産地での栽培に適する。基腐病には「こなみずき」より強いが、抵抗性は「シロユタカ」並みの“中”であるので、防除対策の徹底を心がける。サツマイモ立枯病およびサツマイモ黒斑病に弱いため、適切な防除対策を実施する。

4 現地での普及状況

令和5年度末より、「こなみらい」の原種苗の配付を開始した。令和7年1月時点では、各配付先で「こなみらい」の栽培試験や加工試験、種いも増殖が行われている状況である。

おわりに

低温糊化性でん粉原料用新品種「こなみらい」は、「こなみずき」より基腐病に強く、多収で、「こなみずき」の代替となり得るでん粉特性を備えている。生産および製造の場での活躍が大いに期待され、「こなみずき」の後継品種としての普及が見込まれる。ただし、低温糊化性でん粉の利用拡大を実現するためには、安定した需要も必要である。基腐病発生の打撃により、低温糊化性でん粉の利用にはブランクが生じてしまったと考えられる。「こなみらい」でん粉は「こなみずき」でん粉と類似した特性を有しており、「こなみずき」でん粉と同様、かんしょでん粉の食品用途での利用拡大に貢献できるでん粉である。天然でん粉でありながら特徴的な性質を備えるでん粉として、今後需要が回復・拡大していくことを期待している。

基腐病は低温糊化性でん粉原料用かんしょのみならず、南九州のかんしょ生産全体に深刻な被害を引き起こした病害である。しかし、国や県、メーカーが一体となって研究開発およびその技術の普及に取り組み、マニュアル『サツマイモ基腐病の発生生態と防除対策』8)に記載の防除対策が生産者によって広く実施されるようになったことで、その被害は令和3年をピークに減少傾向にある。総合的な防除対策を適切に実施することで被害は抑えることができる。「こなみらい」の抵抗性は“中”であり、“弱”の「こなみずき」より強いが、「こないしん」や「みちしずく」といった抵抗性“やや強”の他の抵抗性品種に比べると弱く「シロユタカ」と同程度であるため、防除対策の徹底を心がけてほしい。なお、農研機構では、さらに高い基腐病抵抗性を有する低温糊化性でん粉原料用品種の育成を目指して取り組んでいるところである。

その名の通り、「こなみらい」が低温糊化性でん粉を未来へつなぐ品種となることを期待している。

基腐病は低温糊化性でん粉原料用かんしょのみならず、南九州のかんしょ生産全体に深刻な被害を引き起こした病害である。しかし、国や県、メーカーが一体となって研究開発およびその技術の普及に取り組み、マニュアル『サツマイモ基腐病の発生生態と防除対策』8)に記載の防除対策が生産者によって広く実施されるようになったことで、その被害は令和3年をピークに減少傾向にある。総合的な防除対策を適切に実施することで被害は抑えることができる。「こなみらい」の抵抗性は“中”であり、“弱”の「こなみずき」より強いが、「こないしん」や「みちしずく」といった抵抗性“やや強”の他の抵抗性品種に比べると弱く「シロユタカ」と同程度であるため、防除対策の徹底を心がけてほしい。なお、農研機構では、さらに高い基腐病抵抗性を有する低温糊化性でん粉原料用品種の育成を目指して取り組んでいるところである。

その名の通り、「こなみらい」が低温糊化性でん粉を未来へつなぐ品種となることを期待している。

謝辞

本品種の育成に当たり、各試験を実施いただいた鹿児島大学 北原兼文教授、株式会社サナス 反田弘幸氏、鹿児島県農業開発総合センター 山根一城氏、そのほかご協力いただいたすべての関係諸氏に感謝の意を表する。

なお、本品種の育成の一部は農林水産省「食料安全保障強化に向けた革新的新品種開発プロジェクトのうち食料安全保障強化に資する新品種開発(国内生産力の強化を図るための穀物等品種の開発)」の支援を受けたものである。

なお、本品種の育成の一部は農林水産省「食料安全保障強化に向けた革新的新品種開発プロジェクトのうち食料安全保障強化に資する新品種開発(国内生産力の強化を図るための穀物等品種の開発)」の支援を受けたものである。

【引用文献】

1)農林水産省農産局地域作物課(2023)「でん粉をめぐる状況について」<https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/imo/attach/pdf/siryou-8.pdf>(2025/1/10アクセス)

2)鈴木貞美(2010)「サツマイモをめぐる行政施策」『サツマイモ事典』初版pp.221-224. 財団法人いも類振興会

3)吉田彦光(2009)「でん粉ののりとしての特性・利用技術」『でん粉情報』2009年9月号 独立行政法人農畜産業振興機構<https://www.alic.go.jp/joho-d/joho08_200909-01.html>(2025/01/22アクセス)

4)岡崎智一(2022)「加工でん粉の基礎知識」『砂糖類・でん粉情報』2022年3月号 独立行政法人農畜産業振興機構<https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_002639.html>(2025/01/22アクセス)

5)菅沼俊彦、藤本滋生、北原兼文、永浜伴紀(1996)「本邦の自生植物澱粉のクラスター分類とレーダーチャートによる図形化」『応用糖質科学』第43巻第4号 pp.525-533.一般社団法人日本応用糖質科学会

6)片山健二、小林晃、時村金愛、片野豊彦、横山公一、北原兼文(2018)「低温糊化性澱粉を有するサツマイモ品種『こなみずき』の育成、特性解明、澱粉製造および食品利用技術の開発」『応用糖質科学』第8巻第1号 pp.56-62.一般社団法人日本応用糖質科学会

7)岸本真三市(2017)「かんしょでん粉の食品用途拡大に向けたJAグループ鹿児島の取り組み 〜こなみずき生産者部会の設立と安定供給に向けた体制作り〜」『砂糖類・でん粉情報』2017年11月号 独立行政法人農畜産業振興機構<https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_001591.html>(2025/01/22アクセス)

8)農研機構、鹿児島県農業開発総合センター、鹿児島県経済農業協同組合連合会、鹿児島県大隅地域振興局、宮崎県総合農業試験場、沖縄県農業研究センター、沖縄県農林水産部農業革新支援班、株式会社サナス、三州産業株式会社、三和物産株式会社(2023)「生研支援センターイノベーション創出強化研究推進事業(01020C)および戦略的スマート農業技術等の開発・改良(SA2-102N)令和4年度版マニュアル『サツマイモ基腐病の発生生態と防除対策』」<https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/files/stem_blight_and_storage_tuber_rot_of_sweetpotator04a.pdf>(2025/01/22アクセス)

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678