ホーム > でん粉 > 調査報告 > 高温条件(温暖化)がばれいしょ生産に与えた影響〜過去最高気温を記録した2カ年の事実から〜

最終更新日:2025年4月10日

高温条件(温暖化)がばれいしょ生産に与えた影響

〜過去最高気温を記録した2カ年の事実から〜

2025年4月

ホクレン農業協同組合連合会

農業総合研究所 作物生産研究部 畑作物水稲開発課

考査役 三上 晃一郎

【要約】

冷涼な気候が栽培に適するばれいしょは、国内でも特に気候が冷涼である北海道において主要な作物となっている。しかし、近年は北海道でも温暖化が進んでおり、ばれいしょ栽培に大きな影響を与えている。本稿では、過去に無い高温となった2023年と2024年の恵庭市の事例を紹介している。夏季の高温がばれいしょに与える影響として、腐敗の発生、短休眠、低でん粉価などがある。また翌年の種いもの萌芽にも影響し、萌芽不良が発生する。これらの問題の解決には多くの設備投資・研究開発を要し、貯蔵設備の新設、灌漑施設の整備、栽培技術の改良、高温耐性品種の開発などが必要となっていると考えられる。

はじめに

かつて明治時代に北海道への入植が行われ、政府はこの大きな島を原野から畑に変えていった。本州などと異なり、北海道の気候は冷涼で多くの地域では稲作ができなかったため、先人たちはこの気候に適した作物を模索した。その結果、北海道での栽培に適するとして選出された作物の一つにばれいしょが含まれた。ばれいしょは南米の高地を原産地としており、冷涼な気候の中で多くの人々の貴重な食料として栽培されていた。これがヨーロッパを経由して北海道に導入された。さらに、ばれいしょ生産の先進地であるヨーロッパからは、栽培技術や遺伝資源などが導入され続けた。輪作に組み込まれている他の作物と同様に、機械化が進めやすかったこともあり、大規模経営を基本とする北海道においてその地位を確かなものとした。しかし、北海道のばれいしょ生産は、近年の温暖化により冷涼な気候に適するという優位点を失いつつある。

今回は、高温時にばれいしょを栽培した際にどのような変化が現れたのか、われわれが継続して試験を行っている恵庭市のデータを基に紹介していきたい。

今回は、高温時にばれいしょを栽培した際にどのような変化が現れたのか、われわれが継続して試験を行っている恵庭市のデータを基に紹介していきたい。

1 2023年と2024年の北海道の気象

近年は気象変動の影響で高温傾向にあり、北海道でも高温障害が発生している。特に2023年は過去最高の高温年となり、多くの問題が発生した。さらに、2024年も引き続き高温年となった。この2カ年の夏季の気象について、簡単に要約する。

(1)2023年の北海道の気象

ア 6、7、8月の平均気温が過去最高。

イ 平年気温と2023年の平均気温の差が7月下旬と8月下旬にピークを迎えた。

ウ 札幌市で8月23日に観測された36.3度は観測史上最高値。

エ 道内でデータが長期間蓄積している7地点の観測所において、平均気温がこれまでの最高よりも1度程度高い。

(2)2024年の北海道の気象

ア 期間を通じて高温傾向で、昨年に続き史上2番目の暑さ。ただし、2023年よりは温度が低下している。全道的に高温傾向であるものの、その程度に地域差があり、特に太平洋側では高温傾向が強かった。

イ 降水量は地域差が大きく、日本海側は多雨の時期があり、太平洋側の一部地域では6〜7月中旬に干ばつ傾向が見られた。

(3)恵庭市の気象

本稿は恵庭市でのデータを基にしているため、恵庭市の気象について記す。恵庭市のアメダス(地域気象観測所)は、筆者の勤務地であるホクレン恵庭馬鈴しょ育種農場内に設置されており、農場の正確な気象データをインターネット経由で簡単に入手できる。恵庭市は道央圏のやや内陸部に位置しており(図1)、気温が低い地域となっている。恵庭市の過去2カ年の夏季の気象の概要は、以下の通りである。

(1)2023年の北海道の気象

ア 6、7、8月の平均気温が過去最高。

イ 平年気温と2023年の平均気温の差が7月下旬と8月下旬にピークを迎えた。

ウ 札幌市で8月23日に観測された36.3度は観測史上最高値。

エ 道内でデータが長期間蓄積している7地点の観測所において、平均気温がこれまでの最高よりも1度程度高い。

(2)2024年の北海道の気象

ア 期間を通じて高温傾向で、昨年に続き史上2番目の暑さ。ただし、2023年よりは温度が低下している。全道的に高温傾向であるものの、その程度に地域差があり、特に太平洋側では高温傾向が強かった。

イ 降水量は地域差が大きく、日本海側は多雨の時期があり、太平洋側の一部地域では6〜7月中旬に干ばつ傾向が見られた。

(3)恵庭市の気象

本稿は恵庭市でのデータを基にしているため、恵庭市の気象について記す。恵庭市のアメダス(地域気象観測所)は、筆者の勤務地であるホクレン恵庭馬鈴しょ育種農場内に設置されており、農場の正確な気象データをインターネット経由で簡単に入手できる。恵庭市は道央圏のやや内陸部に位置しており(図1)、気温が低い地域となっている。恵庭市の過去2カ年の夏季の気象の概要は、以下の通りである。

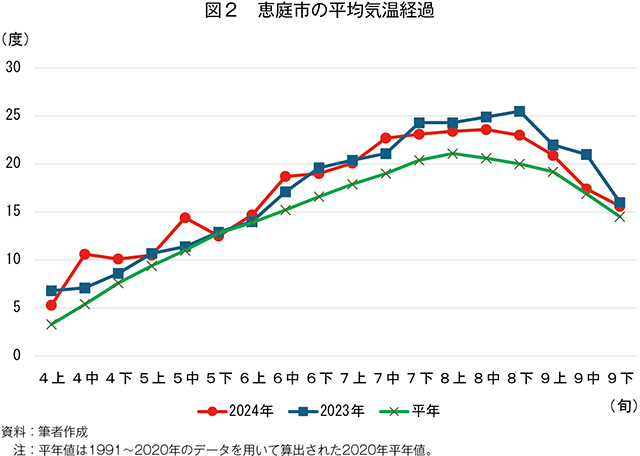

ア 気温

2023年は期間を通じて高温で推移し、特に8月以降の気温が平年に対して高い(図2)。従来の傾向では、8月中旬以降は気温が低下し過ごしやすい気候であったが、2023年は同月中旬以降も高温で推移し、例外的な気温経過となっている。続く2024年については、2023年と同様に高温で推移したが、8月の気温は平年よりかなり高いものの、前年に対しては低いものとなっており、この点が相違点として、ばれいしょの生育に大きく影響した。

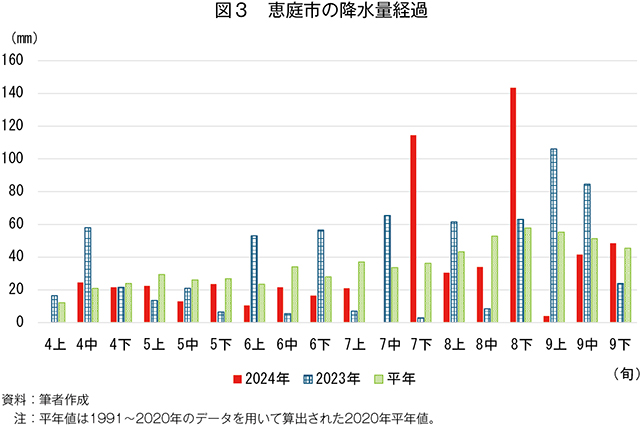

イ 降水量

2023年の場合は時期ごとに降水量の差が大きく、土壌水分の変化による水分ストレスが発生していた。一方、2024年は6〜7月に干ばつ傾向が継続したものの、7月末から一転して多雨傾向となった(図3)。

2 2023年および2024年に恵庭農場で栽培されたばれいしょの品質

両年とも高温で経過したものの、品質面、栽培経過に違いがある。また、恵庭市という北海道の中の一地域での事象であり、北海道全体を表すものではないことに留意いただきたい。

(1)病害虫

2カ年とも高温であったため、低温時に発生する疫病などの病害の発生はかなり少なかった。

ア 2023年

高温の影響で「トヨシロ」など一部の品種で軟腐病の発生があり、収穫時の塊茎も腐敗していた。また、収穫後も高温で推移したことで、一部の品種において収穫後の保管中に継続して腐敗が見られた。

イ 2024年

塊茎腐敗の発生は見られたが、2023年より発生程度は少ない。貯蔵中の腐敗も少ない。一方、8月以降に高温・多湿条件で推移し、圃場全体に夏疫病がまん延したため、晩生品種の枯凋期が早まり、早生品種との差が縮小した。その他ではガによる葉の食害が目立った。

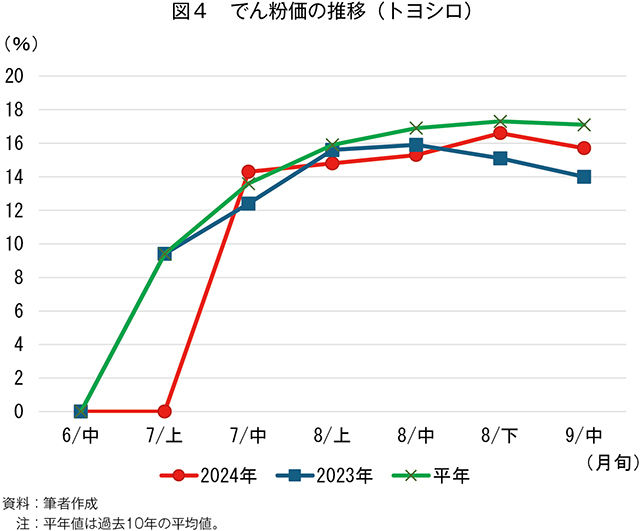

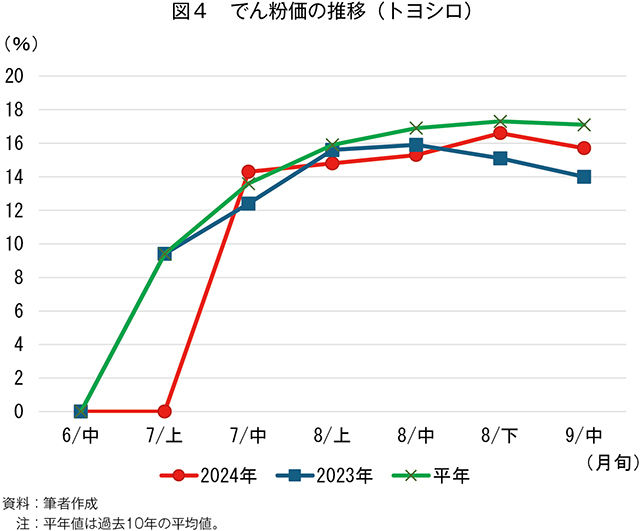

(2)でん粉価

ばれいしょに含まれているでん粉の量を比重から求めた値がでん粉価であり、特にでん粉原料用ばれいしょではでん粉価が高いと歩留まりが良いため重要視される。

ア 2023年

でん粉価はかなり低い。生育後半の気温が高く、光合成効率の低下や呼吸量の増大などを招いたと考えられる(図4)。

イ 2024年

平年よりかなり低いものの、2023年よりやや高いでん粉価となった。8月中旬以降の気温の低下が影響していると考えられる。

(1)病害虫

2カ年とも高温であったため、低温時に発生する疫病などの病害の発生はかなり少なかった。

ア 2023年

高温の影響で「トヨシロ」など一部の品種で軟腐病の発生があり、収穫時の塊茎も腐敗していた。また、収穫後も高温で推移したことで、一部の品種において収穫後の保管中に継続して腐敗が見られた。

イ 2024年

塊茎腐敗の発生は見られたが、2023年より発生程度は少ない。貯蔵中の腐敗も少ない。一方、8月以降に高温・多湿条件で推移し、圃場全体に夏疫病がまん延したため、晩生品種の枯凋期が早まり、早生品種との差が縮小した。その他ではガによる葉の食害が目立った。

(2)でん粉価

ばれいしょに含まれているでん粉の量を比重から求めた値がでん粉価であり、特にでん粉原料用ばれいしょではでん粉価が高いと歩留まりが良いため重要視される。

ア 2023年

でん粉価はかなり低い。生育後半の気温が高く、光合成効率の低下や呼吸量の増大などを招いたと考えられる(図4)。

イ 2024年

平年よりかなり低いものの、2023年よりやや高いでん粉価となった。8月中旬以降の気温の低下が影響していると考えられる。

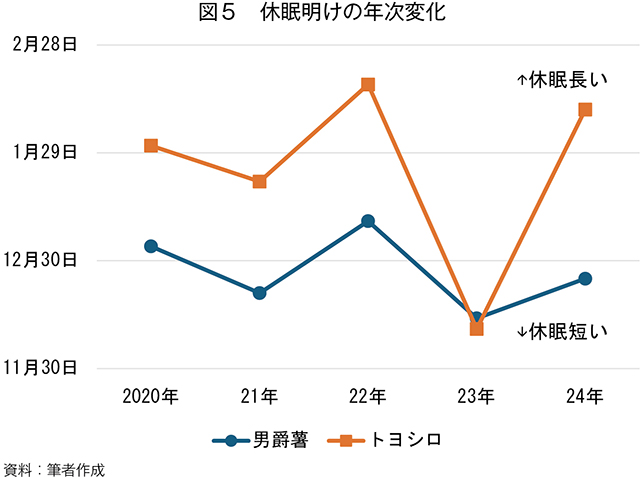

(3)休眠

ばれいしょは、収穫後、どのような条件下に置かれても芽が伸長しない休眠という特性があり、品種によってその長さが異なる。この休眠期間が比較的長い「男爵薯」と「トヨシロ」の休眠が明けた日の年次変化を比較した(図5)。

ア 2023年

全体に短休眠となった。本来は休眠期間が長いトヨシロなど、品種によっては2カ月程度の短縮となり、大きな影響を受けた。高温ストレスが大きな要因と考えられた。

イ 2024年

2023年より休眠期間は長い傾向で、平年に近い品種も多い。過去のデータからも、単純に高温年に必ず短休眠になるといったことではなく、どのストレスがどの程度休眠に影響するか不明である。ただし、従来は休眠期間が長い傾向であった品種の男爵薯でも休眠期間が短くなってきており、気象変動による休眠期間の短縮傾向は認められる。さらに、現時点では休眠明けの時期を事前に予測することは難しく、早期の萌芽が貯蔵・流通においてのリスクになっている。

3 高温による北海道産ばれいしょの品質低下の影響

(1)出荷後にクレームが発生

2023年産については萌芽や腐敗の発生により、多くのクレームが発生した。出荷前の選別時に萌芽・腐敗した塊茎を除去するため、通常よりも時間を要し出荷が遅延した。

(2)でん粉価の低下

2カ年ともでん粉価の低下が見られた。ポテトチップス用・でん粉原料用については、歩留まりが低下した。

(3)萌芽不良の発生

2023年産の種いもを2024年に播種したところ、一部品種で萌芽不良が発生した。短休眠や低でん粉価など複合的な要因によると考えられる。

4 種いもへの影響

ばれいしょは、基本的に塊茎による栄養繁殖で増殖する。また、その増殖効率は10倍程度と栄養繁殖性の植物の中でも低い。このため、種いもの増殖は圃場で3年程度をかけて行っており、種いもの生産量や品質に問題が生じると、その影響は複数年に及ぶ。さらに北海道産の種いもは全国に出荷されるため、他の地域も影響を受ける。ばれいしょは植物防疫上の理由で種いもなどの塊茎の輸入が極めて困難であり、国内で需給のバランスを維持できないと、生産から消費まで数年間不安定な状況が継続してしまう。

ばれいしょの栽培に種いも生産は欠くことのできない重要な産業であるが、栄養繁殖性のばれいしょにおいて、健全な種いもの確保には非常に手間がかかる。夏季の高温時において行われる異常株の抜き取りなどには、大変な労働を必要とする。近年は地方の労働力が不足する中、このような労働を必要とする種いもの生産者は徐々に減少している。

今後は全国で種いもの品質・量の問題が表面化していくと考えられ、その一因が温暖化と思われる。

ばれいしょの栽培に種いも生産は欠くことのできない重要な産業であるが、栄養繁殖性のばれいしょにおいて、健全な種いもの確保には非常に手間がかかる。夏季の高温時において行われる異常株の抜き取りなどには、大変な労働を必要とする。近年は地方の労働力が不足する中、このような労働を必要とする種いもの生産者は徐々に減少している。

今後は全国で種いもの品質・量の問題が表面化していくと考えられ、その一因が温暖化と思われる。

5 気候変動への対策

冷涼な気候で生まれたばれいしょを高温下で栽培するのは容易ではなく、取り得る対策も多くはない。また、ばれいしょ栽培の先進地域として参考にしてきたヨーロッパは北海道より冷涼な地域が多く、高温対策では参考にならない場合が多い。すべての関係者がこれまでの常識が通用しないことを考慮し、さまざまなアイデアを積み上げて対処していくしかないと考えられる。

ばれいしょは植物防疫上の理由で、加工品以外の輸入が極めて困難であるため、国内での安定供給が継続できなければ、産業としての発展が妨げられてしまう。

(1)灌漑の導入

米国のアイダホ州は世界でも屈指のばれいしょの名産地であるが、夏の気温は北海道より高い。またアイダホ州は砂漠地帯であり、灌漑が必須となっている。このことから、灌漑を行うことでより高温下での栽培が可能になる可能性がある。しかし、灌漑を行うには水利権や設備投資の問題がある。また、基本的にばれいしょへの灌漑は北米や欧州などの大陸の内陸部など降水量の少ない地域で行われており、北海道のように十分な降水量がある場合にどのように灌水するか(タイミング、散水量)、ノウハウが不足している。現時点で研究は進んでいないが、一部産地では先行して導入している。

(2)品種改良

ばれいしょは南米の高地を原産とした作物であるため、高温に耐性を持った遺伝資源は乏しく、高温に適応した品種改良は難航している。基本的にかつての冷涼な気候で選抜された古い品種よりも、温暖化が進んでから選抜された新しい品種の方が暑さに強い可能性が高いが、温暖化の進行が速いため、新品種でも対応しきれていないのが現状となっている。

特に高温時のでん粉価の低下について、ほぼすべての遺伝資源においてその傾向が顕著で、この点を改良するのが困難な状況である。でん粉価が低いと、でん粉原料用およびポテトチップス用については歩留まりの低下を招くため、収益が低下する。特にでん粉原料用に関しては、産業としての問題になりつつある。高温時にでん粉価が低下しない遺伝資源の探索など、新たな取り組みが必要になる。

他にも短休眠、夏疫病、軟腐病、生理障害などが問題となっており、品種に求められる特性は多いが、すべてを満たす品種の開発は容易ではない。近年の高温は過去に経験したことのないレベルであるため、既存品種がどの程度のストレスに適応できるかなどのデータに乏しい。リスクを避けるために、当面は栽培する品種数を増やし、異常気象による被害を抑えることが必要と考える。

(3)貯蔵・加工面での改良

高温時に見られる腐敗は、発生するタイミングによって二つに分類できる。一つは圃場内で病害に感染したことによる腐敗であり、もう一つは収穫後に発生する貯蔵中の腐敗である。2023年には、これらの発生が目立った。収穫栽培中の腐敗については栽培技術(防除・品種改良など)で対応することになるが、貯蔵後についても対策が必要である。現在、収穫後の秋の時期の塊茎は一部を除いて常温で保管されており、この間も腐敗が発生する。かつての北海道では、8月中旬ごろまでが高温期間であった。しかし、現在は9月まで高温が継続する場合があり、菌の活動が長期にわたって活発となる。また、高温時には萌芽が進みやすい。技術的に休眠明けを正確に予想するのは難しいため、保管状況によっては萌芽が進んで商品価値の低下を招く恐れがある。これらの問題については、冷凍機を設置した貯蔵設備を建設し、早期から貯蔵条件を改善することで対処できる可能性がある。

前述のように、ばれいしょは、気象変動の影響を受けて収量や品質に年次間差が生じている。しかし、青果物であるばれいしょは、豊作年の余剰を次年度のストックとすることが難しく、需給の調整が難しい。貯蔵・冷凍などの手法が改良され、高品質な状態で貯蔵期間を延長できれば、需給の改善につながることが期待できる。

(4)栽培地域の分散

2023年に関しては、北海道のほぼ全域で過去最高の気温となり、比較的地域差は少なかったが、2024年は温度や降水量に地域差があった。広大な北海道の中で、地域的な分散によるリスクの低減が必要であると考えられる。

さらに、北海道とは栽培時期の異なる道外の産地での生産も含め、リスクの分散を図っていくことが望ましい。

(5)種いも栽培の技術革新

北海道のばれいしょ栽培において、夏季に長時間にわたり圃場内を歩行する作業は種いも栽培時の抜き取り作業などに限られている。抜き取り作業は6〜7月に行われ、近年は7月の気温が高いため労働条件は厳しい。また、抜き取り作業は罹病株を判別するために、熟練者を必要とする。しかし、この分野での高齢化はかなり進んでおり、技術継承が難しい状況となっている。現在、労働時間軽減のため、人工知能(AI)を活用した罹病株の判別技術などが開発中であるが、高温時の労働時間削減のため、さらなる技術開発が望まれる。

ばれいしょは植物防疫上の理由で、加工品以外の輸入が極めて困難であるため、国内での安定供給が継続できなければ、産業としての発展が妨げられてしまう。

(1)灌漑の導入

米国のアイダホ州は世界でも屈指のばれいしょの名産地であるが、夏の気温は北海道より高い。またアイダホ州は砂漠地帯であり、灌漑が必須となっている。このことから、灌漑を行うことでより高温下での栽培が可能になる可能性がある。しかし、灌漑を行うには水利権や設備投資の問題がある。また、基本的にばれいしょへの灌漑は北米や欧州などの大陸の内陸部など降水量の少ない地域で行われており、北海道のように十分な降水量がある場合にどのように灌水するか(タイミング、散水量)、ノウハウが不足している。現時点で研究は進んでいないが、一部産地では先行して導入している。

(2)品種改良

ばれいしょは南米の高地を原産とした作物であるため、高温に耐性を持った遺伝資源は乏しく、高温に適応した品種改良は難航している。基本的にかつての冷涼な気候で選抜された古い品種よりも、温暖化が進んでから選抜された新しい品種の方が暑さに強い可能性が高いが、温暖化の進行が速いため、新品種でも対応しきれていないのが現状となっている。

特に高温時のでん粉価の低下について、ほぼすべての遺伝資源においてその傾向が顕著で、この点を改良するのが困難な状況である。でん粉価が低いと、でん粉原料用およびポテトチップス用については歩留まりの低下を招くため、収益が低下する。特にでん粉原料用に関しては、産業としての問題になりつつある。高温時にでん粉価が低下しない遺伝資源の探索など、新たな取り組みが必要になる。

他にも短休眠、夏疫病、軟腐病、生理障害などが問題となっており、品種に求められる特性は多いが、すべてを満たす品種の開発は容易ではない。近年の高温は過去に経験したことのないレベルであるため、既存品種がどの程度のストレスに適応できるかなどのデータに乏しい。リスクを避けるために、当面は栽培する品種数を増やし、異常気象による被害を抑えることが必要と考える。

(3)貯蔵・加工面での改良

高温時に見られる腐敗は、発生するタイミングによって二つに分類できる。一つは圃場内で病害に感染したことによる腐敗であり、もう一つは収穫後に発生する貯蔵中の腐敗である。2023年には、これらの発生が目立った。収穫栽培中の腐敗については栽培技術(防除・品種改良など)で対応することになるが、貯蔵後についても対策が必要である。現在、収穫後の秋の時期の塊茎は一部を除いて常温で保管されており、この間も腐敗が発生する。かつての北海道では、8月中旬ごろまでが高温期間であった。しかし、現在は9月まで高温が継続する場合があり、菌の活動が長期にわたって活発となる。また、高温時には萌芽が進みやすい。技術的に休眠明けを正確に予想するのは難しいため、保管状況によっては萌芽が進んで商品価値の低下を招く恐れがある。これらの問題については、冷凍機を設置した貯蔵設備を建設し、早期から貯蔵条件を改善することで対処できる可能性がある。

前述のように、ばれいしょは、気象変動の影響を受けて収量や品質に年次間差が生じている。しかし、青果物であるばれいしょは、豊作年の余剰を次年度のストックとすることが難しく、需給の調整が難しい。貯蔵・冷凍などの手法が改良され、高品質な状態で貯蔵期間を延長できれば、需給の改善につながることが期待できる。

(4)栽培地域の分散

2023年に関しては、北海道のほぼ全域で過去最高の気温となり、比較的地域差は少なかったが、2024年は温度や降水量に地域差があった。広大な北海道の中で、地域的な分散によるリスクの低減が必要であると考えられる。

さらに、北海道とは栽培時期の異なる道外の産地での生産も含め、リスクの分散を図っていくことが望ましい。

(5)種いも栽培の技術革新

北海道のばれいしょ栽培において、夏季に長時間にわたり圃場内を歩行する作業は種いも栽培時の抜き取り作業などに限られている。抜き取り作業は6〜7月に行われ、近年は7月の気温が高いため労働条件は厳しい。また、抜き取り作業は罹病株を判別するために、熟練者を必要とする。しかし、この分野での高齢化はかなり進んでおり、技術継承が難しい状況となっている。現在、労働時間軽減のため、人工知能(AI)を活用した罹病株の判別技術などが開発中であるが、高温時の労働時間削減のため、さらなる技術開発が望まれる。

おわりに

北海道ではこのところ、ばれいしょ栽培において経験したことのない高温が続いており、予想外の病虫害や障害が発生している。しかし、われわれはこの高温を経験したことで、新たな知見を積み上げている。高温はさまざまな事象に影響し、特に低でん粉価、夏疫病の発生、塊茎腐敗の発生を引き起こした。一方、収量にはあまり影響がなかった。今後も高温がどのような影響を及ぼすか、徐々に明らかになっていくと考えられる。

今後は過去の経験で判断するより、最近の短い期間で起きていることへの対応を求められていく。労働力不足やジャガイモシロシストセンチュウの発生など問題は多いが、異常気象は間違いなくわれわれに困難をもたらしていくため、それを解決するためのさまざまな分野での投資・研究に期待したい。

今後は過去の経験で判断するより、最近の短い期間で起きていることへの対応を求められていく。労働力不足やジャガイモシロシストセンチュウの発生など問題は多いが、異常気象は間違いなくわれわれに困難をもたらしていくため、それを解決するためのさまざまな分野での投資・研究に期待したい。

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678