ホーム > でん粉 > 調査報告 > 種ばれいしょ生産の現状と今後:産地での聞き取り調査を基に

最終更新日:2025年5月9日

種ばれいしょ生産の現状と今後:産地での聞き取り調査を基に

2025年5月

東北大学大学院農学研究科 教授 関根 久子

【要約】

本報告書では、初めに、種ばれいしょに関する国の法令および北海道独自のジャガイモシストセンチュウに関するルールについて示した。次に、産地での聞き取り調査を基に種ばれいしょ生産の状況について示した。オホーツク地域では、種ばれいしょの供給体制が農協により異なっていたが、種ばれいしょを十分に供給するためには各農協が一体となって取り組む必要がある。オホーツク農業協同組合連合会を中心とした取り組みが急がれている。

1 調査の目的

本調査では、国内種ばれいしょの9割程度を生産する北海道において、種ばれいしょ不足の原因を解明するとともに、安定供給に向けた方策を検討する(注1)。十勝地域とオホーツク地域の2地域を主として、聞き取り調査を実施した。本報告書は、聞き取り調査で得た知見や関係機関が公表する資料を基に、筆者の責任の下、執筆している。

なお、本調査は独立行政法人農畜産業振興機構の令和6年度砂糖類及びでん粉関係学術研究委託調査により実施したものである。

(注1)種ばれいしょ生産の特徴と問題点については、関根(2024)に詳しい。

なお、本調査は独立行政法人農畜産業振興機構の令和6年度砂糖類及びでん粉関係学術研究委託調査により実施したものである。

(注1)種ばれいしょ生産の特徴と問題点については、関根(2024)に詳しい。

2 種ばれいしょの生産・流通に関する法令など

「植物防疫法」は1950年に制定された。第1条に「輸出入植物及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物の発生を予防し、これを駆除し、及びそのまん延を防止し、もって農業生産の安全及び助長を図ることを目的とする」と書かれているように、輸出入植物とともに国内植物にも関連する法律となっている。

「植物防疫法」に書かれた種ばれいしょの有害動物および有害植物は、1951年に農林省より告示された「種馬鈴しょ検疫規程」の第3条に具体的に示され、有害動物はジャガイモガ、ジャガイモシストセンチュウおよびジャガイモシロシストセンチュウ、有害植物は、馬鈴しよバイラス(ウイルス)、輪腐病菌、そうか病菌、粉状そうか病菌、黒あざ病菌、疫病菌および青枯病菌とされる。

「種馬鈴しょ検疫規程」では、植え付け予定圃場がジャガイモシストセンチュウもしくはジャガイモシロシストセンチュウの発生地域にあるか否かで、検査への対応が異なる。ジャガイモシストセンチュウまたはジャガイモシロシストセンチュウの発生地域では、使用予定種ばれいしょ(原原種・原種)、植え付け予定圃場の検査も必要であるが、発生していない地域においては、検査申請書の審査をもってこれに代えることができる。

ジャガイモシストセンチュウ発生地域については、「種馬鈴しょ検疫実施要領」の別表1にまとめられている。ジャガイモシストセンチュウは、乾燥や湿潤、温度変化に強く、シスト(包嚢)の中で卵のまま20年以上生き続けることがある。卵からふ化した幼虫が、根に侵入して養分を吸収し、ばれいしょの生育を妨げる。一度発生すると根絶するのが難しい害虫であるためか、「種馬鈴しょ検疫実施要領」の別表1にジャガイモシストセンチュウ発生地域としてリスト化された地域で、その後に同表から削除されたものはない。

「植物防疫法」に書かれた種ばれいしょの有害動物および有害植物は、1951年に農林省より告示された「種馬鈴しょ検疫規程」の第3条に具体的に示され、有害動物はジャガイモガ、ジャガイモシストセンチュウおよびジャガイモシロシストセンチュウ、有害植物は、馬鈴しよバイラス(ウイルス)、輪腐病菌、そうか病菌、粉状そうか病菌、黒あざ病菌、疫病菌および青枯病菌とされる。

「種馬鈴しょ検疫規程」では、植え付け予定圃場がジャガイモシストセンチュウもしくはジャガイモシロシストセンチュウの発生地域にあるか否かで、検査への対応が異なる。ジャガイモシストセンチュウまたはジャガイモシロシストセンチュウの発生地域では、使用予定種ばれいしょ(原原種・原種)、植え付け予定圃場の検査も必要であるが、発生していない地域においては、検査申請書の審査をもってこれに代えることができる。

ジャガイモシストセンチュウ発生地域については、「種馬鈴しょ検疫実施要領」の別表1にまとめられている。ジャガイモシストセンチュウは、乾燥や湿潤、温度変化に強く、シスト(包嚢)の中で卵のまま20年以上生き続けることがある。卵からふ化した幼虫が、根に侵入して養分を吸収し、ばれいしょの生育を妨げる。一度発生すると根絶するのが難しい害虫であるためか、「種馬鈴しょ検疫実施要領」の別表1にジャガイモシストセンチュウ発生地域としてリスト化された地域で、その後に同表から削除されたものはない。

3 ジャガイモシストセンチュウに対する北海道独自の取り組み

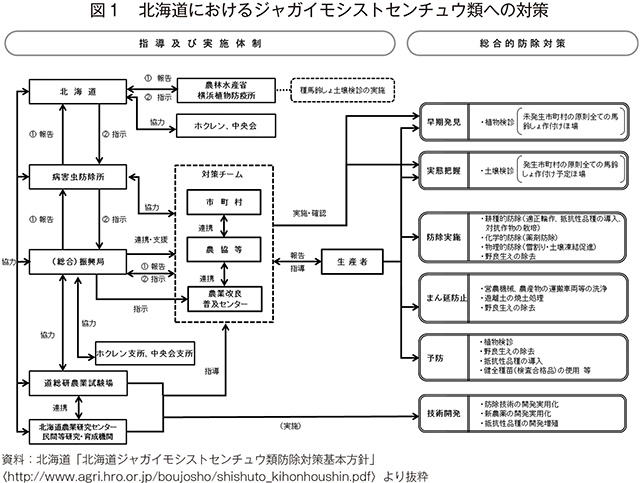

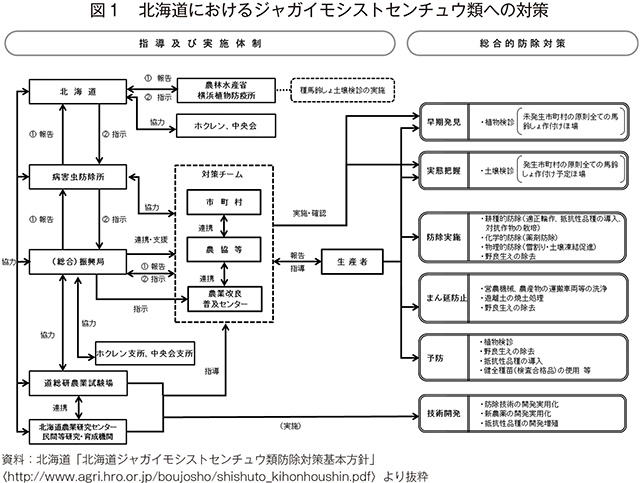

北海道におけるジャガイモシストセンチュウ対策の基本となるのが、1979年に北海道農務部長から通知された「北海道ジャガイモシストセンチュウ類防除対策基本方針」である。

ここには、生産者がとるべき具体的な防除対策がまとめられており(図1)、ジャガイモシストセンチュウ未発生市町村では、「早期発見」と「予防」に努め、種ばれいしょだけではなく、原則すべてのばれいしょ作付け圃場で植物検診を実施することとしている。

一方、発生市町村では、「実態把握」「防除実施」「まん延防止」を行い、「実態把握」のためには、種ばれいしょだけでなく、原則すべてのばれいしょの作付け予定圃場で土壌検診をするとしている。「防除実施」については、適正な輪作や、抵抗性品種の導入といった耕種的防除の実施など、「まん延防止」については、営農機械や農産物の運搬車両などの洗浄、遊離土の焼土処理などを行うとしている。

ジャガイモシストセンチュウの発生面積が拡大し、地域農業にさまざまな影響が出てきている一方で、ジャガイモシストセンチュウの発生から時間が経過することで、その扱いについても経験を積むことになった。

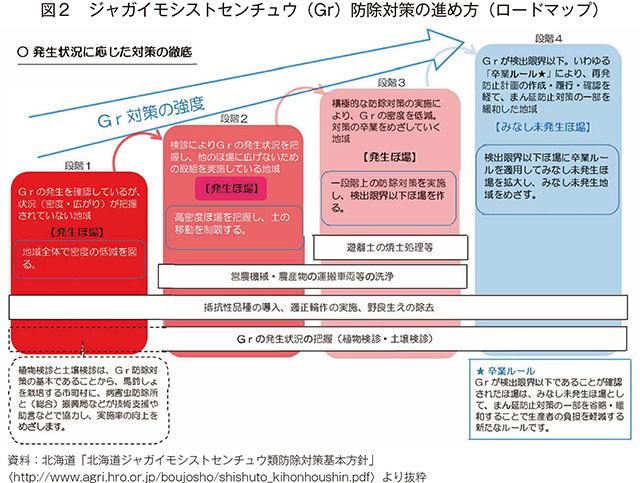

こうした中で、2022年には、北海道農政部長から「北海道ジャガイモシストセンチュウ類防除対策基本方針の取組の徹底について」が通知された。北海道ではこれまで、種ばれいしょの圃場と同じように一般ばれいしょ作付け予定圃場も、過去にジャガイモシストセンチュウが発生した圃場はその後も発生圃場として扱われ続けてきた。しかし、2022年の通知で、一般ばれいしょ圃場については、図2に示した防除対策を進めることで、ジャガイモシストセンチュウ発生圃場から、みなし未発生圃場にするという。これを北海道では、「卒業ルール」と呼び、過去にジャガイモシストセンチュウが検出された圃場でも、対策を行えば、まん延防止策の一部(営農機械・農産物の運搬車両などの洗浄や遊離土の焼土処理)を省略・緩和できることとなった。これは、それまでのジャガイモシストセンチュウに対する考え方を大きく変えるものである。

ここには、生産者がとるべき具体的な防除対策がまとめられており(図1)、ジャガイモシストセンチュウ未発生市町村では、「早期発見」と「予防」に努め、種ばれいしょだけではなく、原則すべてのばれいしょ作付け圃場で植物検診を実施することとしている。

一方、発生市町村では、「実態把握」「防除実施」「まん延防止」を行い、「実態把握」のためには、種ばれいしょだけでなく、原則すべてのばれいしょの作付け予定圃場で土壌検診をするとしている。「防除実施」については、適正な輪作や、抵抗性品種の導入といった耕種的防除の実施など、「まん延防止」については、営農機械や農産物の運搬車両などの洗浄、遊離土の焼土処理などを行うとしている。

ジャガイモシストセンチュウの発生面積が拡大し、地域農業にさまざまな影響が出てきている一方で、ジャガイモシストセンチュウの発生から時間が経過することで、その扱いについても経験を積むことになった。

こうした中で、2022年には、北海道農政部長から「北海道ジャガイモシストセンチュウ類防除対策基本方針の取組の徹底について」が通知された。北海道ではこれまで、種ばれいしょの圃場と同じように一般ばれいしょ作付け予定圃場も、過去にジャガイモシストセンチュウが発生した圃場はその後も発生圃場として扱われ続けてきた。しかし、2022年の通知で、一般ばれいしょ圃場については、図2に示した防除対策を進めることで、ジャガイモシストセンチュウ発生圃場から、みなし未発生圃場にするという。これを北海道では、「卒業ルール」と呼び、過去にジャガイモシストセンチュウが検出された圃場でも、対策を行えば、まん延防止策の一部(営農機械・農産物の運搬車両などの洗浄や遊離土の焼土処理)を省略・緩和できることとなった。これは、それまでのジャガイモシストセンチュウに対する考え方を大きく変えるものである。

4 北海道におけるジャガイモシストセンチュウへの対応

以上のような北海道独自のルールがある中で、ばれいしょの主産地である北海道十勝地域およびオホーツク地域におけるジャガイモシストセンチュウへの対応について見てみたい。

各地域におけるジャガイモシストセンチュウ抵抗性品種の普及状況は、十勝地域では3%→33%、オホーツク地域では9%→48%となっており、抵抗性品種の作付割合が高まっている。

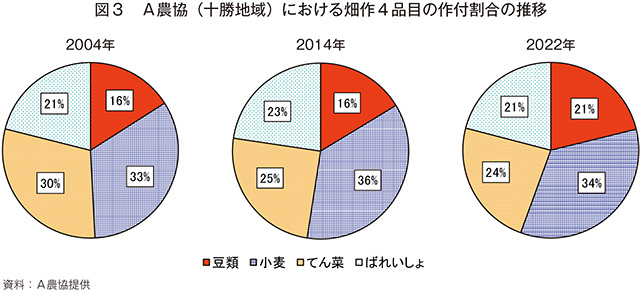

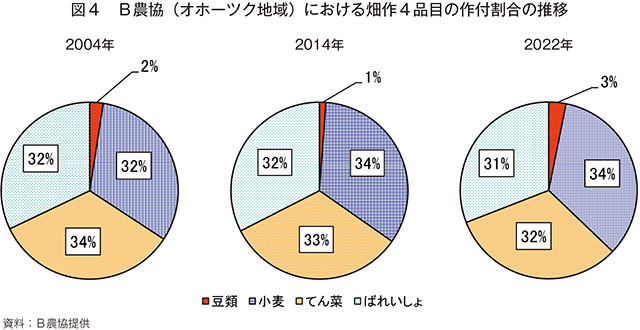

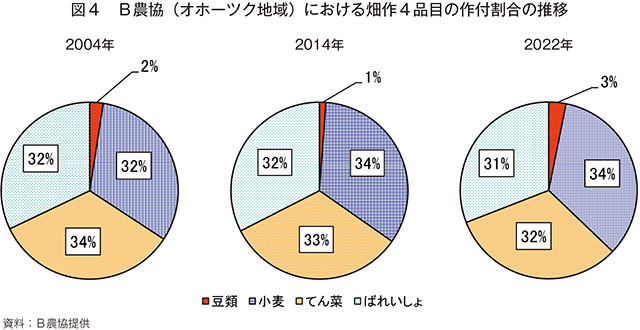

輪作については、十勝地域では、小麦→てん菜→豆類→ばれいしょの4年4作が基本とされ、オホーツク地域では豆類の作付けは少なく、小麦→てん菜→ばれいしょの3年3作が基本とされている。図3に十勝地域に位置するA農協、図4にオホーツク地域に位置するB農協の畑作4品目の作付割合を示した。A農協では、2004、14、22年とも、ばれいしょの面積は4分の1以内となっている。B農協においても、2004、14、22年とも、ばれいしょの面積は3分の1以内となっている。ここでは、2農協のデータのみを示しているが、聞き取り調査をした範囲では、近隣の農協も同じような状況にあることがうかがえた。ここで示したのは作付割合のみであり、実際には小麦の連作やばれいしょの作付間隔が短いこともあり得る。だが、ばれいしょの作付割合は適正輪作を実施できるレベルにあるということは言えよう。

土壌検診については、十勝地域の種ばれいしょの作付け予定圃場では、十勝農業協同組合連合会(以下「十勝農協連」という)が実施する。種ばれいしょを栽培する農協ではなく、別組織である農協連が検査することで、第三者的な立場で検査する体制がとられている。種ばれいしょ以外の一般ばれいしょ作付け予定圃場については、各農協で土壌検診を行い、早期にジャガイモシストセンチュウを検出できる仕組みを構築している。十勝農協連の調整下で種ばれいしょの生産を行う十勝地域では、北海道が定めた「卒業ルール」へも対応していた。

一方、オホーツク地域では、農協管内で種ばれいしょを自給できる農協は少なく、土壌検診への取り組みも農協によって異なっていた。次章では、オホーツク地域でばれいしょを生産する5農協において、それぞれのばれいしょの生産状況および「卒業ルール」への対応について、聞き取り調査を行った結果をまとめる。

各地域におけるジャガイモシストセンチュウ抵抗性品種の普及状況は、十勝地域では3%→33%、オホーツク地域では9%→48%となっており、抵抗性品種の作付割合が高まっている。

輪作については、十勝地域では、小麦→てん菜→豆類→ばれいしょの4年4作が基本とされ、オホーツク地域では豆類の作付けは少なく、小麦→てん菜→ばれいしょの3年3作が基本とされている。図3に十勝地域に位置するA農協、図4にオホーツク地域に位置するB農協の畑作4品目の作付割合を示した。A農協では、2004、14、22年とも、ばれいしょの面積は4分の1以内となっている。B農協においても、2004、14、22年とも、ばれいしょの面積は3分の1以内となっている。ここでは、2農協のデータのみを示しているが、聞き取り調査をした範囲では、近隣の農協も同じような状況にあることがうかがえた。ここで示したのは作付割合のみであり、実際には小麦の連作やばれいしょの作付間隔が短いこともあり得る。だが、ばれいしょの作付割合は適正輪作を実施できるレベルにあるということは言えよう。

土壌検診については、十勝地域の種ばれいしょの作付け予定圃場では、十勝農業協同組合連合会(以下「十勝農協連」という)が実施する。種ばれいしょを栽培する農協ではなく、別組織である農協連が検査することで、第三者的な立場で検査する体制がとられている。種ばれいしょ以外の一般ばれいしょ作付け予定圃場については、各農協で土壌検診を行い、早期にジャガイモシストセンチュウを検出できる仕組みを構築している。十勝農協連の調整下で種ばれいしょの生産を行う十勝地域では、北海道が定めた「卒業ルール」へも対応していた。

一方、オホーツク地域では、農協管内で種ばれいしょを自給できる農協は少なく、土壌検診への取り組みも農協によって異なっていた。次章では、オホーツク地域でばれいしょを生産する5農協において、それぞれのばれいしょの生産状況および「卒業ルール」への対応について、聞き取り調査を行った結果をまとめる。

5 オホーツク地域におけるばれいしょ生産の状況と「卒業ルール」への対応

(1)C農協

オホーツク地域で聞き取り調査を行った農協のうち、種ばれいしょを農協管内で自給でき、さらに管外にも販売している唯一の農協である。種ばれいしょの作付面積は減少傾向にあるものの、一般ばれいしょの面積の減少の方が大きく、種ばれいしょは不足していない。一般ばれいしょ面積の減少は、大規模化による労働力不足が原因である(注2)。

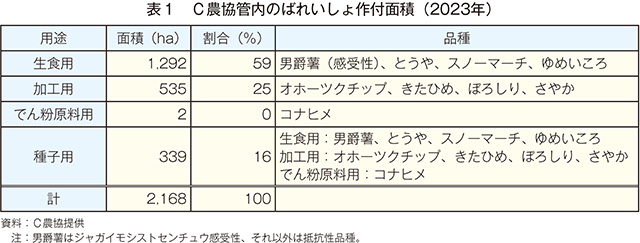

2022年、管内で作付けするばれいしょの品種すべてを、2028年までにジャガイモシストセンチュウ抵抗性にすると決定した。表1に示すように、2023年に栽培された感受性品種は、「男爵薯」のみであった。「男爵薯」は、生食用品種としてメジャーで最も売りやすいが、これに代わって「ゆめいころ」を普及しようとしている。「男爵薯」から「ゆめいころ」への品種変更は、900ヘクタールもの面積の品種転換であり、大事業となる。「ゆめいころ」の知名度を上げることが、これからの課題とされている。

C農協では、北海道のルールに則して、種ばれいしょだけでなく、一般ばれいしょの作付け予定圃場の土壌検診も行っている。しかし、2022年に始まった「卒業ルール」の準備は進めていない。土壌検診のデータは蓄積しているので、「卒業ルール」への対応は可能であるが、準備を進めない理由として、一般ばれいしょ生産者へのメリットが感じられないことを挙げていた。確かに、「卒業ルール」は、営農機械・農産物の運搬車両などの洗浄を緩和するが、これらの洗浄作業は慣れてしまうとそれほど苦ではないのかもしれない。または、ジャガイモシストセンチュウが検出された圃場がある程度増えると、こうした「卒業ルール」による規制緩和のメリットを感じにくくなるのかもしれない。

(注2)規模拡大による労働力不足がばれいしょ生産に及ぼす影響については、関根(2023)に詳しい。

2022年、管内で作付けするばれいしょの品種すべてを、2028年までにジャガイモシストセンチュウ抵抗性にすると決定した。表1に示すように、2023年に栽培された感受性品種は、「男爵薯」のみであった。「男爵薯」は、生食用品種としてメジャーで最も売りやすいが、これに代わって「ゆめいころ」を普及しようとしている。「男爵薯」から「ゆめいころ」への品種変更は、900ヘクタールもの面積の品種転換であり、大事業となる。「ゆめいころ」の知名度を上げることが、これからの課題とされている。

C農協では、北海道のルールに則して、種ばれいしょだけでなく、一般ばれいしょの作付け予定圃場の土壌検診も行っている。しかし、2022年に始まった「卒業ルール」の準備は進めていない。土壌検診のデータは蓄積しているので、「卒業ルール」への対応は可能であるが、準備を進めない理由として、一般ばれいしょ生産者へのメリットが感じられないことを挙げていた。確かに、「卒業ルール」は、営農機械・農産物の運搬車両などの洗浄を緩和するが、これらの洗浄作業は慣れてしまうとそれほど苦ではないのかもしれない。または、ジャガイモシストセンチュウが検出された圃場がある程度増えると、こうした「卒業ルール」による規制緩和のメリットを感じにくくなるのかもしれない。

(注2)規模拡大による労働力不足がばれいしょ生産に及ぼす影響については、関根(2023)に詳しい。

(2)D農協

D農協は、1991、99、2008年とこれまで三度合併してきた。この間、2006年には土壌分析センターを新設した。

2008年に合併した農協では、もともと種ばれいしょの作付面積が確保されており、合併前の農協管内の需要を満たしていたため、地域内の他農協への販売も実施していた。しかし、近年はジャガイモシストセンチュウの確認により、種ばれいしょ生産を継続できない生産者が増え、需要を賄えない状況となっている。

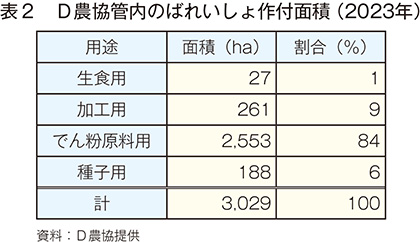

表2に、D農協におけるばれいしょの用途別作付面積を示した。でん粉原料用ばれいしょ(以下「でん原用ばれいしょ」という)が作付けの中心であるが、近年は種ばれいしょの不足によりでん原用ばれいしょの作付面積が減少し、収益性が高いことから加工用ばれいしょの作付けが増えている。

種ばれいしょについては、合併前の各農協にある6カ所の生産地で栽培している。近年の管内自給率は7〜8割程度で、2〜3割は管外から賄う。管外から賄っているもののうち、1割は十勝農協連と面積・数量契約で委託し、2〜3割は十勝地域の余剰分を調達している。残り6〜7割については、年によって異なるが、近年は需要を満たしていない。種ばれいしょは、増殖率が10〜15倍と低く(注3)、各品種の必要な量を確保するには、3年前から増殖を始めなければならない。しかし、増殖計画を立てていても、ジャガイモシストセンチュウの確認により計画通りにならない状況が続いている。D農協では契約数量が全体の不足分を賄えておらず、年ごとに対応するために、種ばれいしょの確保に苦慮している。こうしたD農協の行動は、伝統的に、種ばれいしょを管内で自給してきたことに起因すると考えられる。管内自給が背景にあることから、事前に外部へ委託することは、過去においては視野に入っていないようであった。

また、北海道が決めた「卒業ルール」には対応していない。その理由は、一般ばれいしょ生産者がメリットを感じないからである。しかし、今後は、ジャガイモシストセンチュウが確認された種ばれいしょ生産者の圃場で準備していく考えである。これは、「卒業ルール」の先に「復活ルール」があると見込んでいるからである。「卒業ルール」が一般ばれいしょのジャガイモシストセンチュウ発生圃場をみなし未発生圃場とするように、「復活ルール」は種ばれいしょのジャガイモシストセンチュウ発生圃場をみなし未発生圃場とするものである。日本国内では「復活ルール」の議論はまだされていないが、D農協は種ばれいしょの自給率を元に戻すために、行政への働きかけを行っているところである。また、2000年より、てん菜の集荷計画を立てるために、翌年のてん菜作付け予定圃場、および翌々年のばれいしょ作付け予定圃場を対象とし土壌検診をしている。てん菜は3年に一度の作付けとなるため、3年に1回は土壌検診をしていることになる。管内圃場のジャガイモシストセンチュウに関するデータの蓄積はしているので、「卒業ルール」に対応することはできる。

(注3)一般ばれいしょの増殖率は15〜20倍であるが、種ばれいしょは早期に茎葉処理をするため、それより増殖率が低く10〜15倍程度となる。

2008年に合併した農協では、もともと種ばれいしょの作付面積が確保されており、合併前の農協管内の需要を満たしていたため、地域内の他農協への販売も実施していた。しかし、近年はジャガイモシストセンチュウの確認により、種ばれいしょ生産を継続できない生産者が増え、需要を賄えない状況となっている。

表2に、D農協におけるばれいしょの用途別作付面積を示した。でん粉原料用ばれいしょ(以下「でん原用ばれいしょ」という)が作付けの中心であるが、近年は種ばれいしょの不足によりでん原用ばれいしょの作付面積が減少し、収益性が高いことから加工用ばれいしょの作付けが増えている。

種ばれいしょについては、合併前の各農協にある6カ所の生産地で栽培している。近年の管内自給率は7〜8割程度で、2〜3割は管外から賄う。管外から賄っているもののうち、1割は十勝農協連と面積・数量契約で委託し、2〜3割は十勝地域の余剰分を調達している。残り6〜7割については、年によって異なるが、近年は需要を満たしていない。種ばれいしょは、増殖率が10〜15倍と低く(注3)、各品種の必要な量を確保するには、3年前から増殖を始めなければならない。しかし、増殖計画を立てていても、ジャガイモシストセンチュウの確認により計画通りにならない状況が続いている。D農協では契約数量が全体の不足分を賄えておらず、年ごとに対応するために、種ばれいしょの確保に苦慮している。こうしたD農協の行動は、伝統的に、種ばれいしょを管内で自給してきたことに起因すると考えられる。管内自給が背景にあることから、事前に外部へ委託することは、過去においては視野に入っていないようであった。

また、北海道が決めた「卒業ルール」には対応していない。その理由は、一般ばれいしょ生産者がメリットを感じないからである。しかし、今後は、ジャガイモシストセンチュウが確認された種ばれいしょ生産者の圃場で準備していく考えである。これは、「卒業ルール」の先に「復活ルール」があると見込んでいるからである。「卒業ルール」が一般ばれいしょのジャガイモシストセンチュウ発生圃場をみなし未発生圃場とするように、「復活ルール」は種ばれいしょのジャガイモシストセンチュウ発生圃場をみなし未発生圃場とするものである。日本国内では「復活ルール」の議論はまだされていないが、D農協は種ばれいしょの自給率を元に戻すために、行政への働きかけを行っているところである。また、2000年より、てん菜の集荷計画を立てるために、翌年のてん菜作付け予定圃場、および翌々年のばれいしょ作付け予定圃場を対象とし土壌検診をしている。てん菜は3年に一度の作付けとなるため、3年に1回は土壌検診をしていることになる。管内圃場のジャガイモシストセンチュウに関するデータの蓄積はしているので、「卒業ルール」に対応することはできる。

(注3)一般ばれいしょの増殖率は15〜20倍であるが、種ばれいしょは早期に茎葉処理をするため、それより増殖率が低く10〜15倍程度となる。

(3)E農協

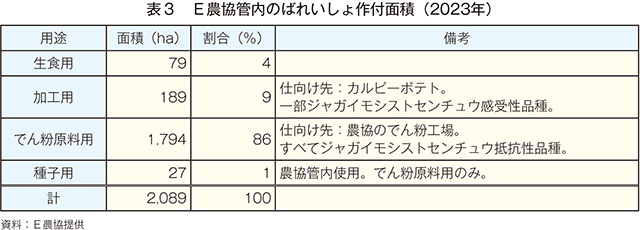

E農協における用途別ばれいしょの作付面積とその割合を表3に示した。E農協では、でん原用ばれいしょを主に生産している。種ばれいしょについては、一般ばれいしょと同じ生産者が栽培している。種ばれいしょの生産をやめる場合は、他の農協と同様、加工用に移行する場合が多い。

E農協では、農協管内の更新用の種ばれいしょを3〜5割程度生産している。生産は三つの団地(注4)で行われ、でん原用の品種のみ栽培している。農協管外からは更新に必要な量の7〜5割程度が調達される。生食・加工用品種の種ばれいしょは、すべて十勝地域から購入している。十勝地域とは面積契約をしているが、近年、労働力不足やジャガイモシストセンチュウの影響で、E農協管内の生産量が減少しており、契約面積の増加を検討中である。また、わずかな量であるが、根室地域からも購入している。こちらは数量契約で20年以上前から取引している。E農協は、長年にわたり、農協管内で必要な種ばれいしょ量が確保できず、管外から購入してきた。そのため、種ばれいしょの産地と長期的に契約するなどして、供給側との信頼関係を構築している。

北海道が定めた「卒業ルール」には、一般ばれいしょの生産者がメリットを感じないために、取り組んでいない。また、仮にジャガイモシストセンチュウが過去に検出された圃場で種ばれいしょが作れるようになっても、労働力の制約や生産者の精神的負担から、種ばれいしょ生産が増えるとは考えていない。農協管内と管外を合わせて安定供給する現状の維持が、現実的な対応だと考えている。

(注4)種ばれいしょは、病害虫の発生を抑えたり、大規模に生産したりするために、一般圃場から隔離した団地で生産されてきた。E農協のように団地を維持する産地もあるが、近年では、生産者の確保を優先するために、団地での生産が難しくなっている。

E農協では、農協管内の更新用の種ばれいしょを3〜5割程度生産している。生産は三つの団地(注4)で行われ、でん原用の品種のみ栽培している。農協管外からは更新に必要な量の7〜5割程度が調達される。生食・加工用品種の種ばれいしょは、すべて十勝地域から購入している。十勝地域とは面積契約をしているが、近年、労働力不足やジャガイモシストセンチュウの影響で、E農協管内の生産量が減少しており、契約面積の増加を検討中である。また、わずかな量であるが、根室地域からも購入している。こちらは数量契約で20年以上前から取引している。E農協は、長年にわたり、農協管内で必要な種ばれいしょ量が確保できず、管外から購入してきた。そのため、種ばれいしょの産地と長期的に契約するなどして、供給側との信頼関係を構築している。

北海道が定めた「卒業ルール」には、一般ばれいしょの生産者がメリットを感じないために、取り組んでいない。また、仮にジャガイモシストセンチュウが過去に検出された圃場で種ばれいしょが作れるようになっても、労働力の制約や生産者の精神的負担から、種ばれいしょ生産が増えるとは考えていない。農協管内と管外を合わせて安定供給する現状の維持が、現実的な対応だと考えている。

(注4)種ばれいしょは、病害虫の発生を抑えたり、大規模に生産したりするために、一般圃場から隔離した団地で生産されてきた。E農協のように団地を維持する産地もあるが、近年では、生産者の確保を優先するために、団地での生産が難しくなっている。

(4)B農協

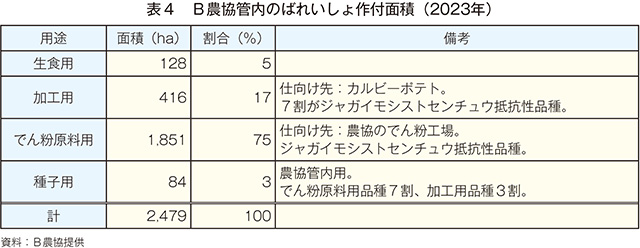

表4に、B農協における用途別ばれいしょの作付面積とその割合を示した。作付割合が高いでん原用ばれいしょの面積は維持されているが、加工用ばれいしょが増加傾向にあるとのことであった。

農協管内で生産する種ばれいしょは、管内需要の4割程度である。B農協では、種ばれいしょ生産は、隔離された2団地で行われている。

B農協では、種ばれいしょと一般ばれいしょの生産地および生産者も分けていたが、種ばれいしょの生産地でジャガイモシストセンチュウが発生したことで、種ばれいしょの団地に一般ばれいしょが入り込んでいる。しかし、種ばれいしょの生産地が団地化していることに変わりはない。

B農協が供給する種ばれいしょは、必要量の4割を農協管内で生産し、3割を農協管外から購入している。残り3割については、生産者が自家採種を用いることもやむを得ないとしているが、自家採種の使用は減少傾向にある。その理由は二つあり、一つは自家採種の生産には圃場を管理し丁寧に収穫し乾燥させるといった手間がかかること、二つ目は農協管外からの調達がうまくいっていること−である。

北海道が示すジャガイモシストセンチュウからの「卒業ルール」については、種ばれいしょを生産する団地で準備中である。これは、D農協と同様、「卒業ルール」の先に「復活ルール」があると見込んでいるからである。B農協は種ばれいしょの生産団地で、以前のように種ばれいしょの生産に集中したいために、「復活ルール」を望んでいた。しかし、種ばれいしょ生産団地以外では「卒業ルール」への関心は低く、土壌検診も積極的に行われていない。

農協管内で生産する種ばれいしょは、管内需要の4割程度である。B農協では、種ばれいしょ生産は、隔離された2団地で行われている。

B農協では、種ばれいしょと一般ばれいしょの生産地および生産者も分けていたが、種ばれいしょの生産地でジャガイモシストセンチュウが発生したことで、種ばれいしょの団地に一般ばれいしょが入り込んでいる。しかし、種ばれいしょの生産地が団地化していることに変わりはない。

B農協が供給する種ばれいしょは、必要量の4割を農協管内で生産し、3割を農協管外から購入している。残り3割については、生産者が自家採種を用いることもやむを得ないとしているが、自家採種の使用は減少傾向にある。その理由は二つあり、一つは自家採種の生産には圃場を管理し丁寧に収穫し乾燥させるといった手間がかかること、二つ目は農協管外からの調達がうまくいっていること−である。

北海道が示すジャガイモシストセンチュウからの「卒業ルール」については、種ばれいしょを生産する団地で準備中である。これは、D農協と同様、「卒業ルール」の先に「復活ルール」があると見込んでいるからである。B農協は種ばれいしょの生産団地で、以前のように種ばれいしょの生産に集中したいために、「復活ルール」を望んでいた。しかし、種ばれいしょ生産団地以外では「卒業ルール」への関心は低く、土壌検診も積極的に行われていない。

(5)F農協

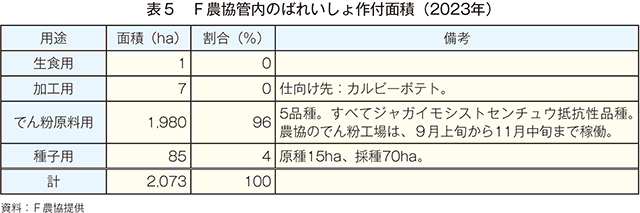

表5に用途別のばれいしょ作付面積を示したが、でん原用が中心で、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性の5品種を生産している。

F農協では、管内で必要な量の5〜6割の種ばれいしょを生産している。作付面積85ヘクタールのうち、原種が15ヘクタール、採種が70ヘクタールで、団地化された圃場で生産している。農協管外からの種ばれいしょの調達は、必要量の4割程度である。必要量のうち、2割程度をオホーツク地域内の農協へ面積契約で委託し、約2割を根室地域の農協に数量契約で委託している。農協管内の生産、管外からの購入で、必要とされる量はおおむね供給できている。しかし、F農協では、生産者自身による種ばれいしょの確保も2割程度あるとみている。これは、2003年に合併した統合前の農協の区域においては自家確保が慣習的に行われており、その慣習が合併後も続いているからである。ただし、近年では生産者による自家確保は減少傾向にあるとのことであった。

F農協では、北海道が示す「卒業ルール」への対応はとられていない。これは、他の農協と同じように、ジャガイモシストセンチュウが検出された圃場が増えたことで、営農機械・農産物の運搬車両などの洗浄を緩和する「卒業ルール」のメリットを生産者が感じにくいからである。

F農協では、管内で必要な量の5〜6割の種ばれいしょを生産している。作付面積85ヘクタールのうち、原種が15ヘクタール、採種が70ヘクタールで、団地化された圃場で生産している。農協管外からの種ばれいしょの調達は、必要量の4割程度である。必要量のうち、2割程度をオホーツク地域内の農協へ面積契約で委託し、約2割を根室地域の農協に数量契約で委託している。農協管内の生産、管外からの購入で、必要とされる量はおおむね供給できている。しかし、F農協では、生産者自身による種ばれいしょの確保も2割程度あるとみている。これは、2003年に合併した統合前の農協の区域においては自家確保が慣習的に行われており、その慣習が合併後も続いているからである。ただし、近年では生産者による自家確保は減少傾向にあるとのことであった。

F農協では、北海道が示す「卒業ルール」への対応はとられていない。これは、他の農協と同じように、ジャガイモシストセンチュウが検出された圃場が増えたことで、営農機械・農産物の運搬車両などの洗浄を緩和する「卒業ルール」のメリットを生産者が感じにくいからである。

まとめ

本報告書では、初めに、種ばれいしょに関する国の法令、次に北海道独自のジャガイモシストセンチュウに関するルールについて見てきた。北海道では国の法令と合わせて、具体的なルールが作られていた。

5章にはオホーツク地域の状況を示した。種ばれいしょの供給に対する考え方が、農協によって異なっていた。オホーツク農業協同組合連合会では、2023年にオホーツク農業振興方策を策定し、種ばれいしょの確保に向けた対応について、本調査で対象とした5農協に1農協を加えた6農協と話し合いを開始した。そこでは、今ある種ばれいしょの生産量をしっかりと維持すること、管内の需給関係を正確に把握することなどが合意され、それぞれの農協のばれいしょ作付面積、種ばれいしょ作付面積、種子更新率などの把握が行われている。そして、これからの対応策について検討している。オホーツク農協連を中心とする取り組みに、考え方が異なる農協がどこまで協力するのか。土壌検診を進め、それらの情報をどこまでストックし活用していけるのか。オホーツク農協連を中心とした取り組みが注目される。

5章にはオホーツク地域の状況を示した。種ばれいしょの供給に対する考え方が、農協によって異なっていた。オホーツク農業協同組合連合会では、2023年にオホーツク農業振興方策を策定し、種ばれいしょの確保に向けた対応について、本調査で対象とした5農協に1農協を加えた6農協と話し合いを開始した。そこでは、今ある種ばれいしょの生産量をしっかりと維持すること、管内の需給関係を正確に把握することなどが合意され、それぞれの農協のばれいしょ作付面積、種ばれいしょ作付面積、種子更新率などの把握が行われている。そして、これからの対応策について検討している。オホーツク農協連を中心とする取り組みに、考え方が異なる農協がどこまで協力するのか。土壌検診を進め、それらの情報をどこまでストックし活用していけるのか。オホーツク農協連を中心とした取り組みが注目される。

【参考文献】

・関根久子(2024)「種ばれいしょ生産の特徴と問題点:オランダの取り組みから問題解決のヒントを探る」『砂糖類・でん粉情報』2024年4月号pp.45-53:独立行政法人農畜産業振興機構〈https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_003106.html〉

・関根久子(2023)「経営規模拡大下における種子用バレイショ生産の安定化に向けた課題と条件―北海道十勝地域A町を対象に―」『農業経済研究』第95巻第3号pp.177-182:日本農業経済学会〈https://doi.org/10.11472/nokei.95.177〉

・関根久子(2024)「種ばれいしょ生産の特徴と問題点:オランダの取り組みから問題解決のヒントを探る」『砂糖類・でん粉情報』2024年4月号pp.45-53:独立行政法人農畜産業振興機構〈https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_003106.html〉

・関根久子(2023)「経営規模拡大下における種子用バレイショ生産の安定化に向けた課題と条件―北海道十勝地域A町を対象に―」『農業経済研究』第95巻第3号pp.177-182:日本農業経済学会〈https://doi.org/10.11472/nokei.95.177〉

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678