ホーム > 砂糖 > 話題 > 暑い夏には適度な塩分・糖質補給を!〜熱中症対策における糖質の役割〜

最終更新日:2025年7月10日

暑い夏には適度な塩分・糖質補給を!

〜熱中症対策における糖質の役割〜

2025年7月

大塚製薬株式会社 ニュートラシューティカルズ事業部

研究開発本部 栄養科学研究所 桜井 政夫

研究開発本部 栄養科学研究所 桜井 政夫

はじめに

近年、世界の年間平均気温は上昇傾向を続けており、地球温暖化が深刻な問題として叫ばれています。そして、1891年の統計開始以降、2024年は過去最高の気温を記録し1)、「地球沸騰化」という表現まで使われるようになっています。この傾向は日本も同様で、全国の平均気温はもちろんのこと、最高気温が35度を超える猛暑日の年間日数も最高を記録しています。また、日中のみならず、夕方から翌朝までの最低気温が25度以上になる「熱帯夜」の日数も、大都市を中心に例年を上回っています1)。

このような気象状況の変化もあり、日中に日差しの強さを感じるようになると、早々にテレビなどで「熱中症」対策を訴えるコメントが伝えられ始め、本格的に暑くなると「熱中症」という言葉を聞かない日はないほどになります。直近では、職場における熱中症対策を強化するため、「改正労働安全衛生規則」が令和7年6月1日から施行され、一部の作業においては熱中症の重篤化を防止するための「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられるなど2、3)、職場における対策の強化も話題となっています。

このように、現在では熱中症という言葉は広く認知されており、2024年に9400人を対象に実施された「熱中症に関する意識調査」でも、どの年齢層においても約8割の方が熱中症についておおむね理解していて認知度が高いと報告されていますが4)、熱中症による救急搬送件数や死亡者数も増加傾向にあることから5、6)、より一層の理解と対策が求められています。

このような気象状況の変化もあり、日中に日差しの強さを感じるようになると、早々にテレビなどで「熱中症」対策を訴えるコメントが伝えられ始め、本格的に暑くなると「熱中症」という言葉を聞かない日はないほどになります。直近では、職場における熱中症対策を強化するため、「改正労働安全衛生規則」が令和7年6月1日から施行され、一部の作業においては熱中症の重篤化を防止するための「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられるなど2、3)、職場における対策の強化も話題となっています。

このように、現在では熱中症という言葉は広く認知されており、2024年に9400人を対象に実施された「熱中症に関する意識調査」でも、どの年齢層においても約8割の方が熱中症についておおむね理解していて認知度が高いと報告されていますが4)、熱中症による救急搬送件数や死亡者数も増加傾向にあることから5、6)、より一層の理解と対策が求められています。

1 熱中症と予防のための対策

改めて熱中症について説明すると、熱中症とは熱に中る(あたる)という意味で、一つの病気を指す言葉ではなく、暑い環境で生じる「熱失神」「熱けいれん」「熱疲労」「熱射病」の四つの健康障害の総称です。特に熱射病は、発汗が停止するなど体温調節機能が破綻し、深部体温(特に脳温)が上昇することから、脳機能に異常が発生します。症状が重篤な場合には死に至る危険性があり7)、ここ最近では年間1000人を超える方が命を落としています6)。熱中症を防ぐには、熱中症について正しく理解し、適切な予防法や対策を実践することが重要です。

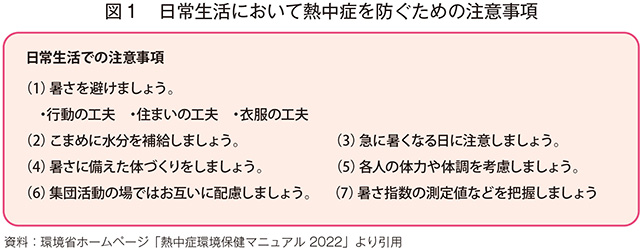

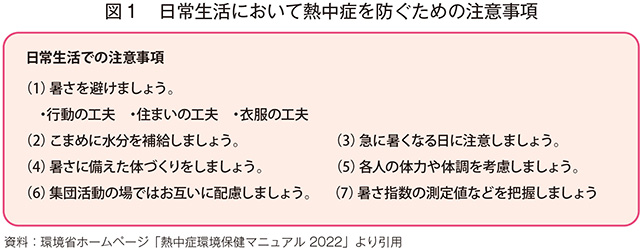

環境省の「熱中症環境保健マニュアル 2022」では、日常生活において熱中症を防ぐための注意事項を以下のようにまとめています(図1)8)。

この中の「(2)こまめに水分を補給しましょう。」という項目では、のどが渇く前から適切な水分補給を行うこと、汗をかいた際には水分だけでなく、スポーツドリンクなどで塩分も摂取することが推奨されています。ではなぜ、発汗時には水よりもスポーツドリンクなどが推奨されるのでしょうか。さらに、スポーツドリンクには塩分だけではなく、グルコース(ブドウ糖)などの糖質も多く含まれています。それらの糖質は、どのような役割を果たしているのでしょうか。

環境省の「熱中症環境保健マニュアル 2022」では、日常生活において熱中症を防ぐための注意事項を以下のようにまとめています(図1)8)。

この中の「(2)こまめに水分を補給しましょう。」という項目では、のどが渇く前から適切な水分補給を行うこと、汗をかいた際には水分だけでなく、スポーツドリンクなどで塩分も摂取することが推奨されています。ではなぜ、発汗時には水よりもスポーツドリンクなどが推奨されるのでしょうか。さらに、スポーツドリンクには塩分だけではなく、グルコース(ブドウ糖)などの糖質も多く含まれています。それらの糖質は、どのような役割を果たしているのでしょうか。

2 スポーツドリンク(イオン飲料)における糖質の働きとその必要性

体を動かす時に筋肉などで作られた熱、あるいは暑い環境から体内に流れ込んだ熱は、血液とともに全身を循環します。体温上昇によって皮膚のすぐ下の血管が開いて血流が増えることで、熱を空気中に逃がすことができます。その作用は、皮膚上に出た汗が蒸発する時に熱が奪われることによって、より効果的になります。しかし、汗をかいて脱水状態のままでいると、血流や発汗を維持できなくなり、熱中症のリスクが高まってしまいます。熱中症対策では暑さを避けることも重要ですが、暑い中で活動をしなければならない場合には、水分補給によって体温調節機能を維持することが欠かせません(写真1)。

発汗を伴う活動の場合、汗からナトリウムなどの電解質(イオン)も失われます。ナトリウムは血液中に多く、その血液の量の維持に重要とされていることからも、活動時の水分補給には、ナトリウム濃度が100ミリリットル当たり40〜80ミリグラム (食塩として0.1〜0.2グラム)のスポーツドリンクなどのイオン飲料を冷やして飲むことが推奨されています8、9)。

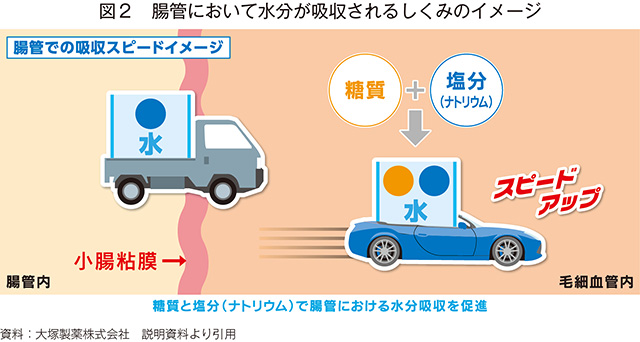

また、スポーツドリンクと呼ばれる飲料には糖質が含まれていることが多く、糖質のうち特にグルコース(ブドウ糖)は、飲んだ水分が腸管で吸収され体内に入るスピードを加速することが知られています(図2)。そのため、感染症により腸管機能が低下している時でも水分補給が行えるよう開発された「経口補水液(ORS)」では、ナトリウムとともにグルコースは必須の成分となっています。さらに、腸管の機能が正常な場合であれば、グルコースだけでなく、ある程度フルクトース(果糖)も含んでいる飲料の方が、腸管での水分吸収がさらに速まることが報告されています10)。

発汗を伴う活動の場合、汗からナトリウムなどの電解質(イオン)も失われます。ナトリウムは血液中に多く、その血液の量の維持に重要とされていることからも、活動時の水分補給には、ナトリウム濃度が100ミリリットル当たり40〜80ミリグラム (食塩として0.1〜0.2グラム)のスポーツドリンクなどのイオン飲料を冷やして飲むことが推奨されています8、9)。

また、スポーツドリンクと呼ばれる飲料には糖質が含まれていることが多く、糖質のうち特にグルコース(ブドウ糖)は、飲んだ水分が腸管で吸収され体内に入るスピードを加速することが知られています(図2)。そのため、感染症により腸管機能が低下している時でも水分補給が行えるよう開発された「経口補水液(ORS)」では、ナトリウムとともにグルコースは必須の成分となっています。さらに、腸管の機能が正常な場合であれば、グルコースだけでなく、ある程度フルクトース(果糖)も含んでいる飲料の方が、腸管での水分吸収がさらに速まることが報告されています10)。

また、糖質には摂取した水分を体内に長く保持する効果があることが、私たちの研究で明らかになっており、この作用には糖質摂取によって分泌されるインスリンが関与していることが示されています11)。このように、飲料中の糖質は、腸管での水分吸収、水分の体内保持の効果によって、水分補給効果の向上に役立つと考えられます。必要に応じて熱中症対策に役立てていただければ幸いです。

加えて、上記の熱中症を防ぐための「日常生活での注意事項」に挙げられていた「暑さに備えた体づくり」にも糖質が役立ちます(写真2)。体がしだいに暑さに慣れると、血液中の水分である血漿の増加とともに暑熱環境における皮膚血流の増加や発汗が起きやすくなるなどの体の適応が起こることで体温調節機能が向上し、熱中症になりにくい体になります。この慣れを高温や高湿度などの環境で意図的に行うことを「暑熱順化」といい12)、本格的に暑くなる前に「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる強度で、30分程度のウォーキングなどの運動を毎日継続すると、2週間ほどで体温調節機能が十分に高まるとされていて8)、方法によっては週5日、1週間で順化が期待できるとの資料もあります13)。

さらに、運動に加えて、その終了直後に毎回10〜20グラム程度のたんぱく質と糖質を含む食品の摂取を組み合わせると、体温調節機能がより高まることが報告されています13-15)。そこには、糖質摂取により分泌されたインスリンが血中のたんぱく質であるアルブミンの合成を刺激し、増えたアルブミンが血管内に水を保持することで血漿量が増加するという機序が隠されています。

加えて、上記の熱中症を防ぐための「日常生活での注意事項」に挙げられていた「暑さに備えた体づくり」にも糖質が役立ちます(写真2)。体がしだいに暑さに慣れると、血液中の水分である血漿の増加とともに暑熱環境における皮膚血流の増加や発汗が起きやすくなるなどの体の適応が起こることで体温調節機能が向上し、熱中症になりにくい体になります。この慣れを高温や高湿度などの環境で意図的に行うことを「暑熱順化」といい12)、本格的に暑くなる前に「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる強度で、30分程度のウォーキングなどの運動を毎日継続すると、2週間ほどで体温調節機能が十分に高まるとされていて8)、方法によっては週5日、1週間で順化が期待できるとの資料もあります13)。

さらに、運動に加えて、その終了直後に毎回10〜20グラム程度のたんぱく質と糖質を含む食品の摂取を組み合わせると、体温調節機能がより高まることが報告されています13-15)。そこには、糖質摂取により分泌されたインスリンが血中のたんぱく質であるアルブミンの合成を刺激し、増えたアルブミンが血管内に水を保持することで血漿量が増加するという機序が隠されています。

3 家庭でも作れるイオン飲料

スポーツドリンクなどのイオン飲料は、塩分を含みつつも美味しく飲めるよう味が調整されている上、ナトリウムの他にも汗で失われた電解質を補えるため水分・塩分の補給に最適とされている一方で、「熱中症環境保健マニュアル2022」では、0.1〜0.2%程度の食塩水を自分で作る方法も紹介されています8)。例えば、熱中症の症状が見られた際に、スポーツドリンクや経口補水液がない場合でも、緊急の対応として自宅にある材料を使用してイオン飲料を作ることができます(写真3)。

インターネットで検索可能なレシピサイトでも、手作りのスポーツドリンクが紹介されており、食塩に加えて糖質として砂糖かはちみつを、酸味をもたせるためにレモン汁などを加えたものが数多く紹介されています。熱中症対策の水分補給に、ご活用いただければと思います。

インターネットで検索可能なレシピサイトでも、手作りのスポーツドリンクが紹介されており、食塩に加えて糖質として砂糖かはちみつを、酸味をもたせるためにレモン汁などを加えたものが数多く紹介されています。熱中症対策の水分補給に、ご活用いただければと思います。

おわりに

これまでご紹介してきた通り、糖質は、エネルギー源としてだけでなく、水分吸収の促進や保持にも役立ちます。これから迎える暑い季節に向けて、適切な水分補給を心がけ、熱中症にならないようお過ごしください。

【参考文献】

1)気象庁「気候変動ポータル」

〈https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html〉(2025年6月9日閲覧)

2)厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第57号)」

〈https://www.mhlw.go.jp/content/001476790.pdf〉(2025年6月9日閲覧)

3)厚生労働省「リーフレット『職場における熱中症対策の強化について』」〈https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/r7_neccyusho_strengthening_leaflet.pdf〉(2025年6月9日閲覧)

4)環境省「第7回 熱中症対策推進検討会 令和6年度熱中症に関する意識調査」

〈https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/sg_pcm/R0602/index.php〉(2025年6月9日閲覧)

5)総務省消防庁「熱中症情報 救急搬送状況」

〈https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html#heatstroke03〉(2025年6月9日閲覧)

6)厚生労働省「熱中症による死亡数 人口動態統計(確定数)より」〈https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/necchusho23/index.html〉(2025年6月9日閲覧)

7)森本武利(1999)「熱中症とその予防」『臨床スポーツ医学』16(3):326、東京:株式会社文光堂

8)環境省(2022)「熱中症環境保健マニュアル 2022」

〈https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_manual.php〉(2025年6月9日閲覧)

9)日本スポーツ協会(2019)「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」

10)Shi X, et al. Effects of carbohydrate type and concentration and solution osmolality on water absorption. Med Sci Sports Exerc 27 (12):1607-1615. 1995.

11)Kamijo Y, et al. Enhanced renal Na+ reabsorption by carbohydrate in beverages during restitution from thermal and exercise-induced dehydration in men. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 303 (8):R824-833. 2012.

12)岡郫和伸(2023)「暑熱対策に関する研究と競技現場の取り組みの潮流」『陸上競技研究紀要』19.6-12、東京:公益財団法人日本陸上競技連盟

13)日本生気象学会(2022)「日常生活における熱中症予防指針 Ver.4」

14)Okazaki K, et al. Protein and carbohydrate supplementation increases aerobic and thermoregulatory capacities. J Physiol 587 (Pt 23):5585-5590. 2009.

15)Okazaki K, et al. Impact of protein and carbohydrate supplementation on plasma volume expansion and thermoregulatory adaptation by aerobic training in older men. J Appl Physiol 107 (3):725-733. 2009.

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678