�z�[�� > �ł� > �C�O���n������ > �^�C�̃L���b�T�o���߂����`���Y�ʈێ��Ɍ��������g�݂Ɖۑ�`�i��ҁj

�ŏI�X�V���F2025�N11��10��

�^�C�̃L���b�T�o���߂���

�`���Y�ʈێ��Ɍ��������g�݂Ɖۑ�`�i��ҁj

2025�N11��

������@���݁@�[�V�A���c�@�^���

�y�v��z

�@�^�C�ł̓L���b�T�o���U�C�N�a�̔�Q���g�債�A��v�A�o��ł��钆���ł̃L���b�T�o���i�̎��v�������X���ɂ��钆�A�����̃L���b�T�o�Y�Ƃ́A���肵���L���b�T�o���i�̋����ƗA�o�����������邽�߁A�傫�ȓ]���_���}���Ă���B�ۑ������Ȃ�����A�V���ȗA�o��̊J��⍂�t�����l�i��ł��郏�L�V�[�L���b�T�o�̊J���Ȃǂɂ��A��������E�̃L���b�T�o�Y�Ƃ���������Ă����ƍl������B

�͂��߂�

�@�^�C�̃L���b�T�o����тł̐��Y�E�A�o������c�����邽�߁A2025�N6���ɓ����ő�̃L���b�T�o����тł̐��Y�n�ł���i�R�����`���V�}���𒆐S�Ɍ��n���������{�����B�{�e�ł́A�O�ҁi25�N10�����qhttps://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_003423.html�r�j�̃L���b�T�o���U�C�N�a�iCMD�j�ւ̑Ή��ɑ����A�ߔN�̓����̃^�s�I�J�ł̐��Y��f�Ղ̓�������������ŁA���t�����l���ւ̎��g�݂ȂǁA�����̃L���b�T�o�Y�Ƃ̍���̎p���l�@����B

�@�Ȃ��A�{�����̈ב֑���́A�O�HUFJ���T�[�`���R���T���e�B���O������Ёu�����E�������ς̈ב֑���v2025�N9������TTS�����1�^�C�o�[�c��4.70�~���g�p�����B

�@�Ȃ��A�{�����̈ב֑���́A�O�HUFJ���T�[�`���R���T���e�B���O������Ёu�����E�������ς̈ב֑���v2025�N9������TTS�����1�^�C�o�[�c��4.70�~���g�p�����B

1�@�^�C�̂ł�������

�i1�j�L���b�T�o�̎d����

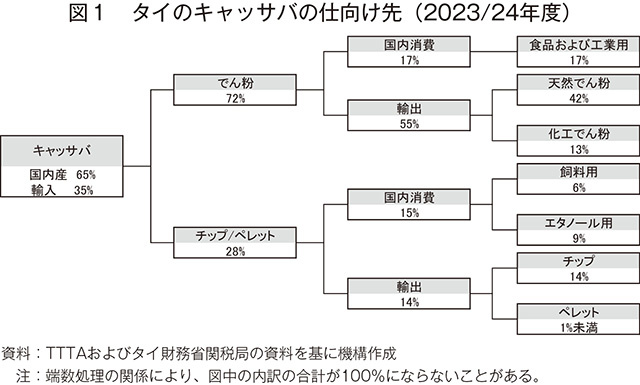

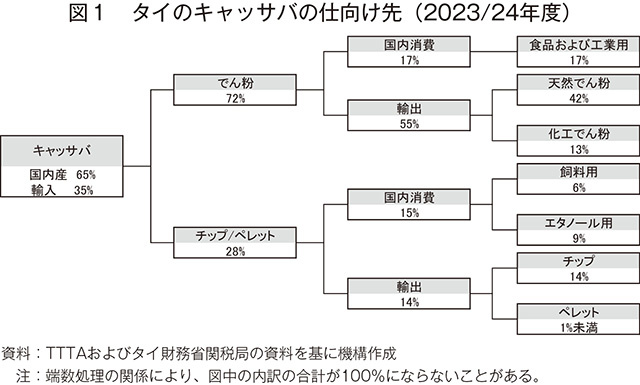

�@�^�C�ł̃L���b�T�o�̗��p�͑���ɂ킽��A�L���b�T�o�`�b�v��y���b�g�Ȃǂ̈ꎟ���H�i�̂ق��A�^�s�I�J�ł�G�^�m�[���Ȃǂ̍��t�����l���i�̐��Y�����ɗp�����Ă���B�^�C�^�s�I�J�f�Ջ���iTTTA�j�ɂ��ƁA2023/24�N�x�i10���`��9���j�́A�����ŗ��p�����L���b�T�o��65���������Y�A35�����A���i�ł���A���̂����łւ̎d������72���i�O�N�x��15�|�C���g���j�A�`�b�v�E�y���b�g��28���i��15�|�C���g���j�ł������i�}1�j�B���N�x�́ACMD�ɂ��L���b�T�o���Y�ʂ̌����ɉ����A�`�b�v��y���b�g�̎�v�A�o��ł��钆���ł̐����ύX�ɂ��A���������ł̎��v�ƗA���ʂ������������ƂŁA�łւ̎d�������������ɂȂ������B

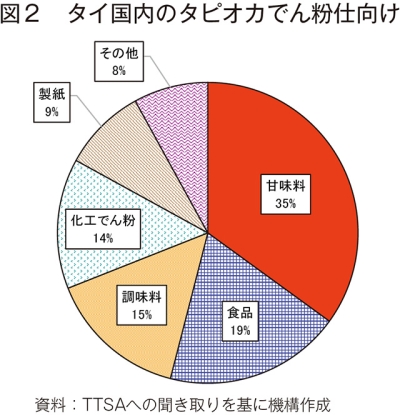

�@���N�x�ɐ��Y���ꂽ�ł̏��������ƁA24���i�������ʂ�17���j���^�C�����ŏ����A�c���76���i��55���j���A�o���ꂽ�B�^�C�^�s�I�J�ł���iTTSA�j�ɂ��ƁA�����ł̃^�s�I�J�ł̗p�r�͊Ö�����35���ƍł������A�����Ŋ��˂Ȃǂ̐H�i�⒲�����A���H�łA�����ȂǂƂ���Ă���i�}2�j�B���Y�̃^�s�I�J�łɂ���TTSA�́A�����앨�̃L���b�T�o�������ʕi��ł��邱�Ƃ�A�ł����`�q�g�݊����F���擾���Ă��邱�ƂȂǂ����݂Ƃ��ċ����A50�N�ȏ�₦�ԂȂ��i���𑱂��鍑���L���b�T�o�Y�Ƃ̗D�ʐ����������Ă���B

�@���N�x�ɐ��Y���ꂽ�ł̏��������ƁA24���i�������ʂ�17���j���^�C�����ŏ����A�c���76���i��55���j���A�o���ꂽ�B�^�C�^�s�I�J�ł���iTTSA�j�ɂ��ƁA�����ł̃^�s�I�J�ł̗p�r�͊Ö�����35���ƍł������A�����Ŋ��˂Ȃǂ̐H�i�⒲�����A���H�łA�����ȂǂƂ���Ă���i�}2�j�B���Y�̃^�s�I�J�łɂ���TTSA�́A�����앨�̃L���b�T�o�������ʕi��ł��邱�Ƃ�A�ł����`�q�g�݊����F���擾���Ă��邱�ƂȂǂ����݂Ƃ��ċ����A50�N�ȏ�₦�ԂȂ��i���𑱂��鍑���L���b�T�o�Y�Ƃ̗D�ʐ����������Ă���B

�i2�j��������L���b�T�o�̗A��

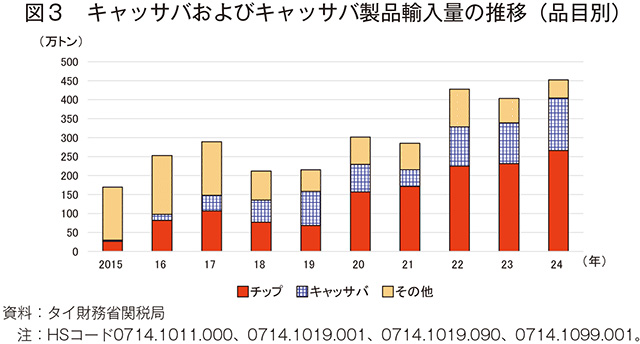

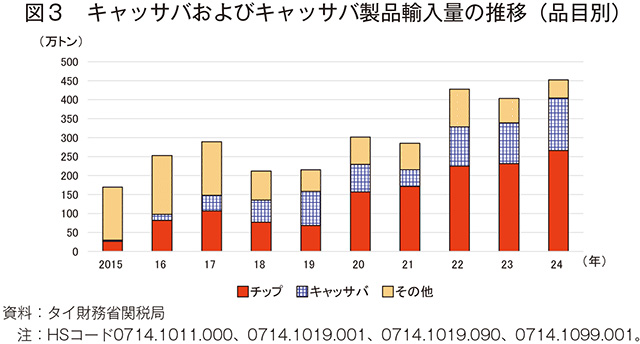

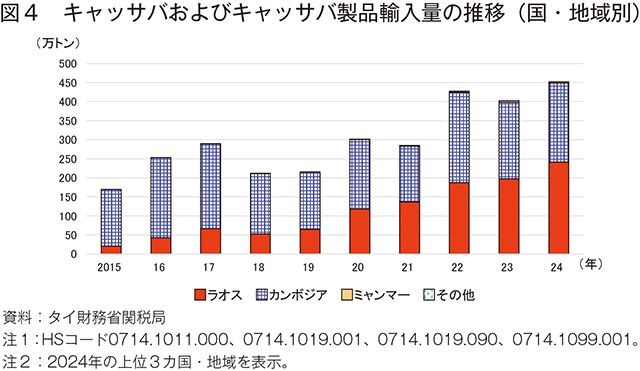

�@�^�C�̃L���b�T�o���Y�́A�g�E�����R�V��T�g�E�L�r�A�S���Ȃǂ̑��i�ڂƂ̋����ɉ����A�_�n���̂��̂̊g�������ɂ��邱�Ƃ���A��t�ʐς̑����͓���Ƃ���Ă���B���̂��߁A�ߔN�́A���I�X��J���{�W�A�Ȃǂ̋ߗ�����������ȃL���b�T�o�₻�̈ꎟ���H�i�̗A�����������Ă���i�}3�A4�j�B�܂��A�V��s����CMD�̉e���ɂ��L���b�T�o���Y�ʂ��������Ă��邱�Ƃ��e�����A2024�N�̗A���ʂ�452���g���i�O�N��12.2�����j�Ƃ��Ȃ�傫�����������B���̓���̓`�b�v��266���g���i��14.9�����j�A�L���b�T�o��138���g���i��28.9�����j�ł���A��v�A����̓��I�X��241���g���i��22.0�����j�A�J���{�W�A��208���g���i��3.4�����j�ł������B������^�C�����̃L���b�T�o���Y�ʂ̌����������ꍇ�A�ߗ�����̃L���b�T�o�A���͑�������Ƃ݂���B

�i3�j�ł̐��Y�����ƂłH��ł̎��g��

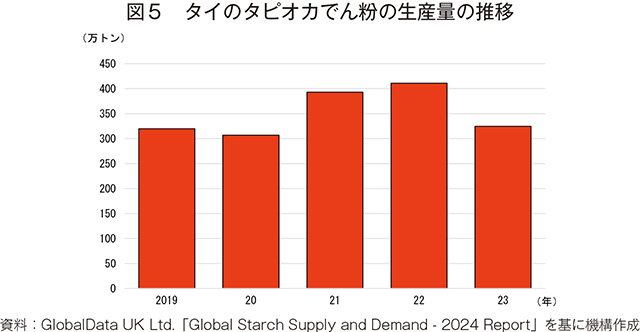

�@�p���̒�����Ђł���GlobalData UK Ltd.�ɂ��ƁA�ߔN�̃^�C�̃^�s�I�J�ł��Y�ʂ͑����X���Ő��ڂ��Ă������A����2023�N�̂ł��Y�ʂ�325���g���i�O�N�x��21.0�����j�ƑO�N�ɔ�ב啝�Ɍ��������i�}5�j�B�^�C�����ɂ�100�ȏ�̂łH�ꂪ����Ƃ���A���̂����A�����ő�̃L���b�T�o���Y�n�ł���i�R�����`���V�}���ɂ�26�̂łH�ꂪ���n���Ă���B

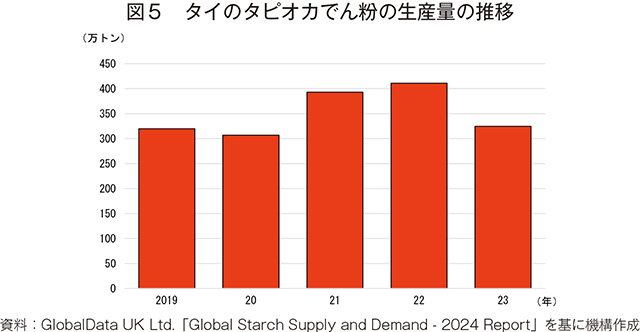

�@����A�����ɗ��n����^�s�I�J�łH��̈�ł���Ratchasima Green Starch Co., Ltd.�i�ȉ��uRGS�Ёv�Ƃ����j��K�₵���B���ЍH��͔N�Ԃ�ʂ��đ��Ƃ��Ă���A�������B�ʂ̑���10���`��3�����ɖZ���ƂȂ��Ă���B���������ʂ�1�������蕽��1400�g���A�ł��Y�ʂ͓�400�g���ł���B��ʓI�ɓ��K�͂̍H��ł́A300�l���x�̏]�ƈ����K�v�Ƃ���邪�A���H��̓J������p�������j�^�����O�Ȃǂɂ��ȗ͉����������A190�l�̏]�ƈ��őΉ��\�ƂȂ��Ă���B�H��̉���Ɣp���p���ߒr�ɑ��z���p�l����ݒu���A�܂��A�H��Ŕ��������p���̓o�C�I�K�X�̐��Y�ɗ��p�����ق��A�������̌�ɃL���b�T�o�̐��ɗ��p�����ȂǁA���ɔz�������������̍������Y���s���Ă���B�L���b�T�o�͎��ӂ̐��Y�҂����������A���̔��承�i�͕��ώ�����i������ʂ����Ȃ���_��ɐݒ肵�Ă���A�L���b�T�o�̂łܗL��1�����Ƃɔ��承�i�����肵�Ă���i�ʐ^1�j�B

�@����A�����ɗ��n����^�s�I�J�łH��̈�ł���Ratchasima Green Starch Co., Ltd.�i�ȉ��uRGS�Ёv�Ƃ����j��K�₵���B���ЍH��͔N�Ԃ�ʂ��đ��Ƃ��Ă���A�������B�ʂ̑���10���`��3�����ɖZ���ƂȂ��Ă���B���������ʂ�1�������蕽��1400�g���A�ł��Y�ʂ͓�400�g���ł���B��ʓI�ɓ��K�͂̍H��ł́A300�l���x�̏]�ƈ����K�v�Ƃ���邪�A���H��̓J������p�������j�^�����O�Ȃǂɂ��ȗ͉����������A190�l�̏]�ƈ��őΉ��\�ƂȂ��Ă���B�H��̉���Ɣp���p���ߒr�ɑ��z���p�l����ݒu���A�܂��A�H��Ŕ��������p���̓o�C�I�K�X�̐��Y�ɗ��p�����ق��A�������̌�ɃL���b�T�o�̐��ɗ��p�����ȂǁA���ɔz�������������̍������Y���s���Ă���B�L���b�T�o�͎��ӂ̐��Y�҂����������A���̔��承�i�͕��ώ�����i������ʂ����Ȃ���_��ɐݒ肵�Ă���A�L���b�T�o�̂łܗL��1�����Ƃɔ��承�i�����肵�Ă���i�ʐ^1�j�B

�@RGS�Ђ̃^�s�I�J�ł̐����H���́A1�j�W�ׂ����L���b�T�o���獻�Ȃǂ���菜�����A2�j����L���b�T�o�ӂ��A�łƑ��̕������A3�j�ł���s��������菜��������������A�E���E��������������13���ȉ��ɒ����A4�j�����������ł��ӂ邢�@�Ō������A��������ł��v�ʂ��ĕ�|�ƂȂ��Ă���i�}6�j�B���H��Ő��Y�����ł͂��ׂēV�R�łł���A2�`3�N�O�͐H�i�p�ƍH�Ɨp�����ꂼ��50�������Y����Ă������A���߂ł�95�����H�i�p�ƂȂ��Ă���B����͊C�O���v�̍��܂�ɉ��������ʂł���A�H�i�p��8���͒����A�}���[�V�A����ё�p�ȂǂɗA�o�����B�H�i�p�̓J�b�v�ˁA���ˁA�^�s�I�J�p�[������蕨�ɁA�H�Ɨp�͐�����ߗ��@�ۂɎg�p����A�p�r�ɂ���ĕi���������ݒ肳��Ă���B

�@���H��̓L���b�T�o���Y�҂ɑ��A�͔|�i��̑I�ʁA�L���b�T�o���n���̃J�b�g���@�A���Y�ɂ��Ă̗D�ǎ���̏Љ��ŐV���̋��L�ȂǁA�L���b�T�o���Y�ɕK�v�Ȏx����w�����s���Ă���B�܂��A���H����ӂɂ̓^�C�^�s�I�J�J���@�\�iTTDI�j�⍑���ō������̔_�w����i����J�Z�T�[�g��w�����n���Ă���A�i��̑��k��Z�p�]���Ȃlj~���Ȏx�����邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B���̌��ʁA���H��͂łܗL���������L���b�T�o����邱�Ƃ��ł��A�łH��Ɛ��Y�҂̑o���ɂƂ��ėǂ��z�����܂�Ă���B

�@�������A���H��ւ̃L���b�T�o�̋����ʂ�3�N�O����3�����x�������Ă���B���̗v���ɂ���RGS�Ђ́A�L���b�T�o���i�̉����ɂ�鋣���앨�ւ̓]���CMD�̊����g��ɂ����ʌ��̉e���ƕ��͂��Ă���B�܂��A�������x�g�i����I�X�Ȃǂ���̂łA���ʂ����������ƂŁA�^�C�̂łA�o���i�������������Ƃ����承�i���グ�邱�Ƃ��ł��Ȃ�����ł���Ƃ��Ă���A���Y�҂̍�t���ӗ~���ێ����邽�߁ARGS�Ђł͒m������ыZ�p�̒�w���݂̂Ȃ炸�A�����ɂ��Ȃ���@�B����Ȑl���ɂ����g��ł���B

�@���H��̓L���b�T�o���Y�҂ɑ��A�͔|�i��̑I�ʁA�L���b�T�o���n���̃J�b�g���@�A���Y�ɂ��Ă̗D�ǎ���̏Љ��ŐV���̋��L�ȂǁA�L���b�T�o���Y�ɕK�v�Ȏx����w�����s���Ă���B�܂��A���H����ӂɂ̓^�C�^�s�I�J�J���@�\�iTTDI�j�⍑���ō������̔_�w����i����J�Z�T�[�g��w�����n���Ă���A�i��̑��k��Z�p�]���Ȃlj~���Ȏx�����邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B���̌��ʁA���H��͂łܗL���������L���b�T�o����邱�Ƃ��ł��A�łH��Ɛ��Y�҂̑o���ɂƂ��ėǂ��z�����܂�Ă���B

�@�������A���H��ւ̃L���b�T�o�̋����ʂ�3�N�O����3�����x�������Ă���B���̗v���ɂ���RGS�Ђ́A�L���b�T�o���i�̉����ɂ�鋣���앨�ւ̓]���CMD�̊����g��ɂ����ʌ��̉e���ƕ��͂��Ă���B�܂��A�������x�g�i����I�X�Ȃǂ���̂łA���ʂ����������ƂŁA�^�C�̂łA�o���i�������������Ƃ����承�i���グ�邱�Ƃ��ł��Ȃ�����ł���Ƃ��Ă���A���Y�҂̍�t���ӗ~���ێ����邽�߁ARGS�Ђł͒m������ыZ�p�̒�w���݂̂Ȃ炸�A�����ɂ��Ȃ���@�B����Ȑl���ɂ����g��ł���B

�i4�j�ł���уL���b�T�o���i�̗A�o

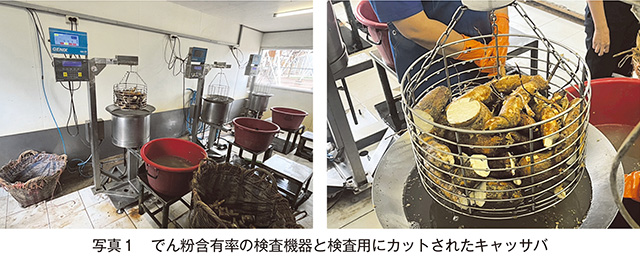

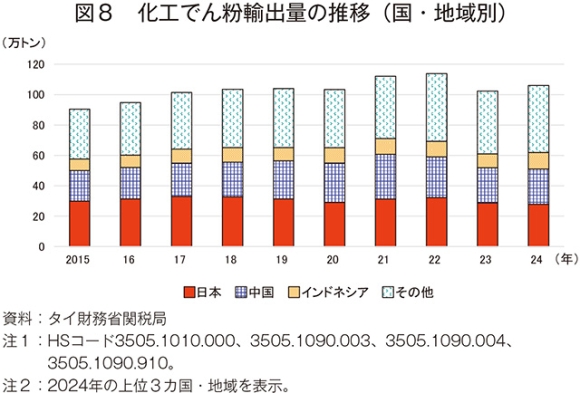

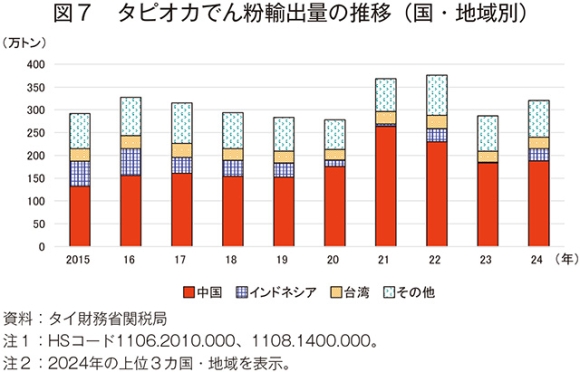

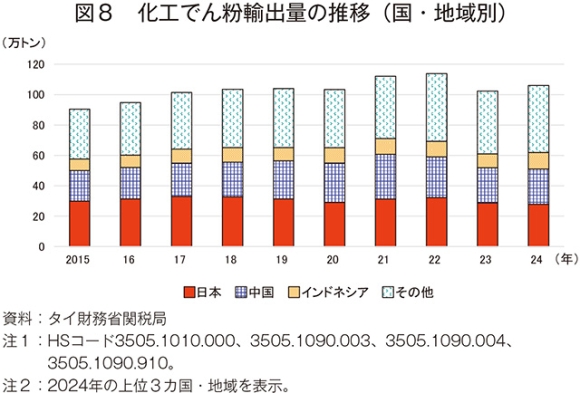

�@�ߔN�A�^�C�̃^�s�I�J�łA�o�ʂ�300���g�����x�Ő��ڂ��Ă���i�}7�j�B2024�N��321���g���i�O�N��11.7�����j�ŁA�A�o���ʂ̂�������O�N���瑝�������B����́A�ő�̗A�o��ł��钆��������188���g���i��2.2�����j�A�����ŃC���h�l�V�A������27���g���i��19.2�{�j�A��p������25���g���i��4.0�����j�ƂȂ����B���H�łA�o�ʂ�100���g�����x�Ő��ڂ��Ă���i�}8�j�B24�N��106���g���i��3.6�����j�ŁA�A�o���ʂ̂������{�ȊO�͑O�N���瑝�������B����́A�ő�̗A�o��ł�����{������28���g���i��3.1�����j�A�����Œ���������23���g���i��0.2�����j�A�C���h�l�V�A������11���g���i��19.9�����j�ƂȂ����B

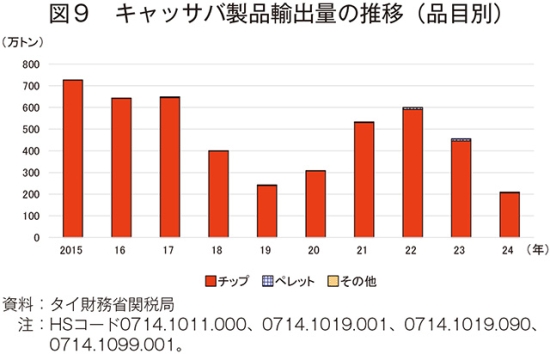

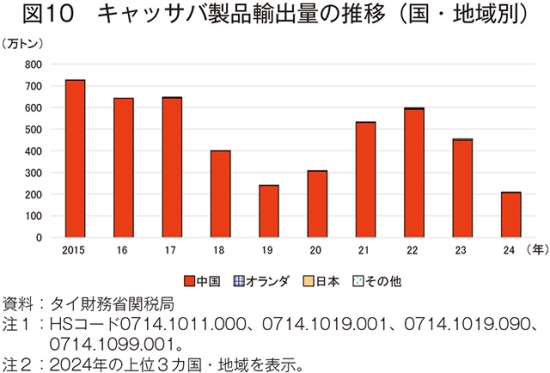

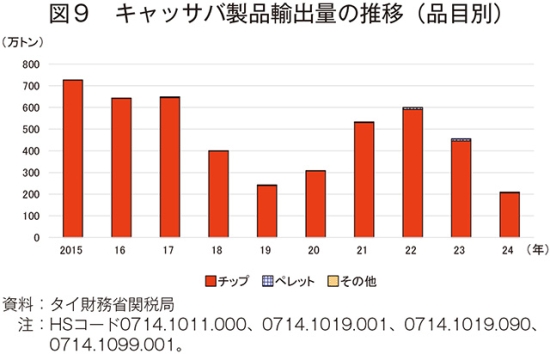

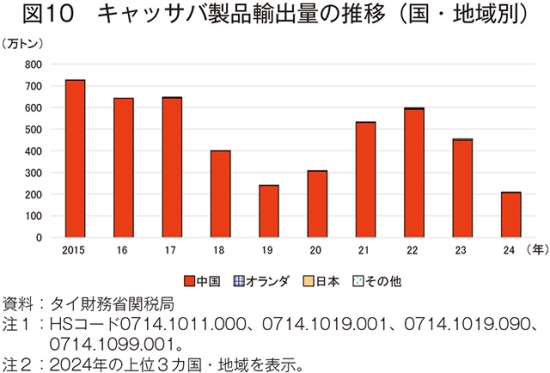

�@����A�^�C�̃L���b�T�o���i�̗A�o�ʂ́A�����̎��v�ቺ�Ȃǂf���A24�N��209���g���i��54.1�����j�Ƒ啝�Ɍ��������i�}9�j�B����̓`�b�v��206���g���i��53.8�����j�A�y���b�g��3���g���i��69.2�����j�ł������B��v�A�o��ł��钆�������A�o�ʂ́A207���g���i��54.0�����j�Ƒ啝�Ɍ��������i�}10�j�B�����͎����p�r�̂ق��A�G�^�m�[�����Y�̂��߃^�C����`�b�v��A�����Ă������A�ߔN�̓`�b�v�̑�ւƂ��ĐΒY��g�E�����R�V�̗��p�𑝂₵�Ă���A24�N�̃`�b�v�̗A���ʂ�206���g���i��53.3�����j�Ƒ啝�Ɍ��������B

�@����A�^�C�̃L���b�T�o���i�̗A�o�ʂ́A�����̎��v�ቺ�Ȃǂf���A24�N��209���g���i��54.1�����j�Ƒ啝�Ɍ��������i�}9�j�B����̓`�b�v��206���g���i��53.8�����j�A�y���b�g��3���g���i��69.2�����j�ł������B��v�A�o��ł��钆�������A�o�ʂ́A207���g���i��54.0�����j�Ƒ啝�Ɍ��������i�}10�j�B�����͎����p�r�̂ق��A�G�^�m�[�����Y�̂��߃^�C����`�b�v��A�����Ă������A�ߔN�̓`�b�v�̑�ւƂ��ĐΒY��g�E�����R�V�̗��p�𑝂₵�Ă���A24�N�̃`�b�v�̗A���ʂ�206���g���i��53.3�����j�Ƒ啝�Ɍ��������B

�@�^�C�ɂƂ��āA�ł���уL���b�T�o���i�̗A�o�͊O�݊l���̖ʂł��d�v�ł��邱�Ƃ���A�ߔN�A�����ł͎�v�A�o��ł��钆�������Ɉˑ��������E�p���邽�߁A�V���ȗA�o�s��̊J��ɓw�߂Ă���B�����p�r�̉\��������T�E�W�A���r�A�Ȃǂ̒���������j���[�W�[�����h�Ƃ̌���i�߂Ă���A�^�C�����Ȃ�25�N5���ɃT�E�W�A���r�A�̎�����ƂƉ�k���A���������Ɏ��������Ƃ���2���g���̃y���b�g�A�o�����������B

2�@���E���璍�ڂ����^�C�̃��L�V�[�L���b�T�o�J��

�i1�j���L�V�[�L���b�T�o

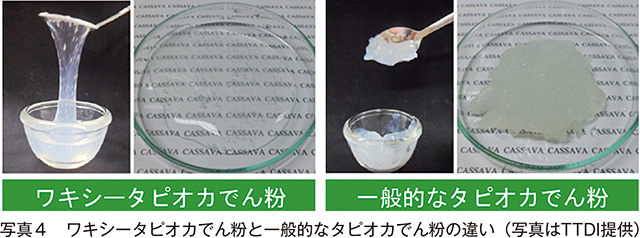

�@�A�~���[�X�ƃA�~���y�N�`������Ȃ��ʓI�ȓV�R�łɉ����āA�����ł̓A�~���[�X���܂܂Ȃ��A�~���y�N�`���݂̂���Ȃ�V�R�ł�����B�A�~���y�N�`���݂̂�L����ł����앨�́A�R����g�E�����R�V�Ȃǂ̈ꕔ�̍��ށA�܂��͂ꂢ�����L���b�T�o�Ȃǂ̂����ނɌ����A�����̕i��̓��L�V�[��ƌĂ�邱�Ƃ�����B��ʓI�ɓV�R�ł�20�����x�̃A�~���[�X��80�����x�̃A�~���y�N�`������Ȃ�A���҂̑g���䂪�ł̕��������E���邪�A�A�~���y�N�`���̑����ł�H�i�Ɏg�p����A�A�~���[�X�𑽂��܂ނłɔ�ׂĂ��̘V�����}�����邱�Ƃ��m���Ă���B�L���b�T�o�ł͐�s���Ĉ�`�q�g�݊����iGM�j�ɂ�郏�L�V�[�L���b�T�o�����݂��Ă������ATTDI�͐��E�ŏ��߂ď��ƓI�ɔ�GM���L�V�[�L���b�T�o�̊J���ɐ��������i�ʐ^2�A3�j�B���L�V�[�L���b�T�o���g�p�������L�V�[�^�s�I�J�ł́A��ʓI�ȃ^�s�I�J�łɔ�ׂ��Љt�������ł���A���Ԍo�߂ɂ��ł̘V���̗}����①�Ⓚ�Ȃǂ̒ቷ�������ł����萫�ɗD���Ȃǂ̓�����L���Ă���B���L�V�[�^�s�I�J�ł͋ߔN�A���E�I�Ɏ��v�����܂��Ă���A���{����̊S�������i�ʐ^4�j�B

�i2�jTTDI�ɂ�郏�L�V�[�L���b�T�o�̊J��

�@2006�N�ɍ��۔M�є_�ƃZ���^�[�iCIAT�j�́A���L�V�[�L���b�T�o�iAM206-5�j���琬�������A���ƍ͔|�ɂ͌����Ȃ�����ʕi��ł������BTTDI�́A�^�C�����E�ő�̃^�s�I�J�łA�o���ł���A���������L�V�[�L���b�T�o���J�����邱�Ƃ́A����A�����̃^�s�I�J�ł����E�s��ŕč��Y�R�[���X�^�[�`��EU�Y�ꂢ����łȂǁA�����E�n��̂łƋ������Ă�����ŏd�v�ł���Ǝv�Ă����B������TTDI��08�N3����CIAT�ƃp�[�g�i�[�V�b�v�����сA�^�C�̋C�y�ŏ��ƍ͔|���\�ȃ��L�V�[�L���b�T�o�̋����J���ɒ��肵���B09�N�ɂ�TTDI���玑������CIAT����F2�i�킪�^�C�ɑ����A���N��TTDI�̎����ޏ��ŃJ�Z�T�[�g��w�̈��`�[���ɂ��1��6000�{����A���ꂽ�B4�N�Ԃ̑I�������̖��A13�N��3�i��̃��L�V�[�L���b�T�o�iHBwx1�AHBwx2�����HBwx3�j���I������A14�N�ɂ͐A���i��ی�@�i1999�N�j�Ɋ�Â��V�i��Ƃ��ēo�^���ꂽ�B���̌�A15�N���猻�݂Ɏ���܂ŁA���L�V�[�L���b�T�o�̎��ʂƂłܗL�ʂ̌���̂��߂ɁA��3�i���TTDI�̊J���������ƕi��ƌ�z�����邱�ƂŁu�^�C�E���L�V�[�v�ƌĂ��n�C�u���b�h5�i��iHBwx4�AHBwx5�AHBwx6�AHBwx7�����HBwx8�j���J������Ă���B

�i3�j���L�V�[�L���b�T�o�̐��Y�Ɖۑ�

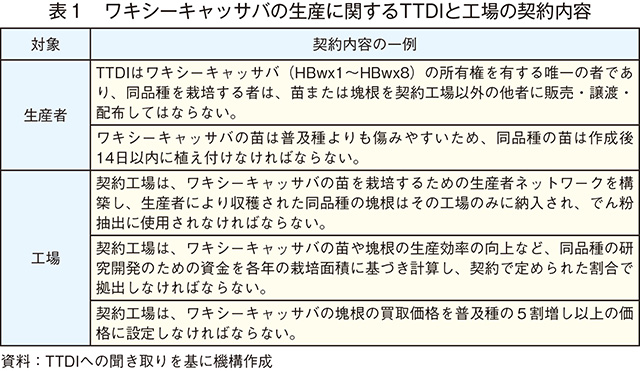

�@���݁A�^�C�̃��L�V�[�L���b�T�o���琶�Y����郏�L�V�[�^�s�I�J�ł́A���ێs�ꂩ��̍������v��w�i�ɁA���ׂĊC�O�����ɐ��Y����Ă���B�܂��A��GM�i��ł��邱�Ƃ���A���ɃN���[�����x���i��1�j�Ή������߂��鉢�B�����̐H�i�p�r�Ƃ��Ă̈��������������B���L�V�[�L���b�T�o�̐��Y�́A�L���b�T�o���Y�҂ɂƂ��ĐV���Ȍٗp�Ǝ����̌��ƂȂ��Ă���Ƃ���A���̕c��TTDI�ƌ_�������6��Ƃ�ʂ��č����̐��Y�҂ɗ��ʂ��Ă���B�_����e�ɂ́A���L�V�[�L���b�T�o�̎�舵����͔|���̐����Ȃǂ��܂܂�A���ɍH�ꔃ�承�i��TTDI�ƍH��Ƃ̎�茈�߂ɂ��A���y���5�������ȏ�Őݒ肷�邱�Ƃ��`���t�����Ă���i�\1�j�BTTDI�ɂ��ƁA����̓��L�V�[�L���b�T�o����GM�i��ł���A���̂ł͓������A�ϋv���A�e�͐��Ȃǂɂ����āA��ʓI�ȃ^�s�I�J�ł��D�ꂽ������L���邪�A�����̓����t�^�ɂ͉��w�I�������s�v�ł��邽�߂Ƃ���Ă���B

�@�i��1�j���m�Ȓ�`�͂Ȃ����̂́A��ɐH�i�\���̊ȑf�����w���p��Ƃ��ė��p����A���w�������ꂽ�Y������GM�앨�̎g�p������A�H�i�p�b�P�[�W�ɕ\������錴�������Ȃ��ȑf�����A������₷������Ƃ��������g�݁B

�@�i��1�j���m�Ȓ�`�͂Ȃ����̂́A��ɐH�i�\���̊ȑf�����w���p��Ƃ��ė��p����A���w�������ꂽ�Y������GM�앨�̎g�p������A�H�i�p�b�P�[�W�ɕ\������錴�������Ȃ��ȑf�����A������₷������Ƃ��������g�݁B

�@�������A���L�V�[�L���b�T�o�̍�t�ʐς�1��2800�`1��6000�w�N�^�[���ƁA�^�C�̃L���b�T�o��t�ʐς�1�`2�����x�ɉ߂��Ȃ��B�����TTDI�ƃ��L�V�[�L���b�T�o�̐��Y�Ɋւ���_���������A���L�V�[�L���b�T�o�̉��H���\�Ȃł�Ƃ���q6��Ƃ����Ȃ��A�܂��A���̂����{�i�I�ɏ��ƓI�͔|�����{���Ă���̂�3��Ƃ����Ȃ����ƂɋN�����Ă���Ƃ����B����ɁA���̑��̂ł�Ƃ�L���b�T�o���Y�҂̓��L�V�[�L���b�T�o�̓����Ɉ��̗����͂�����̂́A�_�H�����V�X�e���̓����ȂǁA�͔|�������q�̌_����e�Ȃǂ����Y�ӗ~�𐧌�����v���ƂȂ��Ă���B

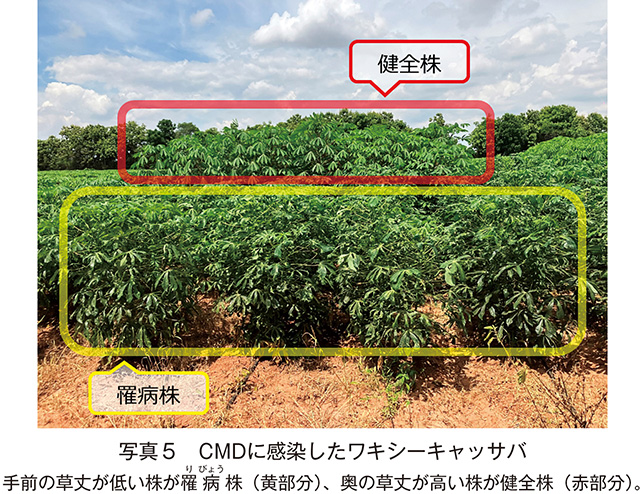

�@�܂��A���L�V�[�L���b�T�o�͕��y��Ɠ��l��CMD�Ɋ������₷�����Ƃ���ACMD��R����L���郏�L�V�[�L���b�T�o�̊J���������]�܂�Ă����i�ʐ^5�j�B������TTDI�́ACMD��R���i��ƃ��L�V�[�L���b�T�o����z�����邱�ƂŁA25�N��CMD�ւ̒�R����L����4�i��̃��L�V�[�L���b�T�o���J�������BTTDI�ƑO�q��6��Ƃ́A���L�V�[�L���b�T�o�̐��Y�g��̂��߂̃v���W�F�N�g������܂Ŏ��{���Ă��邪�A����R���i���27�N�Ɋe�Ђ֔z�z�����\��ƂȂ��Ă���B�e�Ђ͌��݁A����R���i��̕c����v���Ɋm�ۂ��邽�߂̑��Y���@���������Ă���A���̕��@�ɂ͇]20�@����ч]80�@�i�O�ҎQ�Ɓj�̂ق��A�g�D�|�{���܂܂��B

�@�܂��A���L�V�[�L���b�T�o�͕��y��Ɠ��l��CMD�Ɋ������₷�����Ƃ���ACMD��R����L���郏�L�V�[�L���b�T�o�̊J���������]�܂�Ă����i�ʐ^5�j�B������TTDI�́ACMD��R���i��ƃ��L�V�[�L���b�T�o����z�����邱�ƂŁA25�N��CMD�ւ̒�R����L����4�i��̃��L�V�[�L���b�T�o���J�������BTTDI�ƑO�q��6��Ƃ́A���L�V�[�L���b�T�o�̐��Y�g��̂��߂̃v���W�F�N�g������܂Ŏ��{���Ă��邪�A����R���i���27�N�Ɋe�Ђ֔z�z�����\��ƂȂ��Ă���B�e�Ђ͌��݁A����R���i��̕c����v���Ɋm�ۂ��邽�߂̑��Y���@���������Ă���A���̕��@�ɂ͇]20�@����ч]80�@�i�O�ҎQ�Ɓj�̂ق��A�g�D�|�{���܂܂��B

�i4�j���L�V�[�ł̍���

�@���L�V�[�ł̎��v�͋ߔN���܂��Ă���B�Ⴆ�ΐ��E�̃��L�V�[�R�[���X�^�[�`���Y�ʂ͑������Ă���A���̉��i�͒ʏ�̃R�[���X�^�[�`�ɔ�ׂč����Ƃ����B���L�V�[�R�[���̐��Y�ł͑��Ǝ�h�����߁A�ʏ�̃g�E�����R�V�Ƃ͕ʂ̕ޏ�Ń��L�V�[�R�[���Y���邱�Ƃ��d�v�ł���A��葽���̍�t�ʐς�Y�R�X�g���v�������B�ΏƓI�ɁA�L���b�T�o�͌s�ɂ��c�̑��Y���\�ł���A���ʂ���q�Ɉˑ����Ȃ����Ƃ���A���L�V�[�L���b�T�o�̐��Y�ł̓g�E�����R�V�̂悤�ȕi��̌��G���͔������Ȃ��Ƃ������_������B���n���ɕ��y��Ƃ̍�����h�����Ƃ͏d�v�ɂȂ��Ă��邪�A���L�V�[�ł����앨�̐��Y�̖ʂɂ����Ă��A�^�C�ł̃��L�V�[�L���b�T�o���Y�͗L��������ƌ�����B�܂��A�����̃��L�V�[�^�s�I�J�ł́A�ʏ�A���w���������Ƃœ�����悤�ȉ��H�ł̓��������炩���ߔ����Ă��邱�Ƃ���A���H��p���������̃R�X�g�����H�ł��Ⴍ�A�����H���ł̊����ׂ��������Ƃ������_������B�^�C�ł̃��L�V�[�L���b�T�o�̐��Y�́A����A���E�ő�̃^�s�I�J�łA�o���ł��铯���̒n�ʂ����m�ł�����̂ɂ��Ă����Ƃ݂���B�܂��A�ƊE�Ƃ��ẮA���������炭�|���Ă����L���b�T�o�Ɋւ���m���ƋZ�p�����L�V�[�L���b�T�o�̐V���ȉ\�����L���A���p�r�ő��l�ȓ����������t�����l�ł̊J���ɂȂ��邱�Ƃ����҂��Ă���B

3�@�^�C�̃L���b�T�o�Y�Ƃ̉ۑ�ƍ���

�i1�j�L���b�T�o�Y�Ƃ̔��W�Ɩ��_

�@����܂ŋL���Ă����ʂ�A�L���b�T�o�̓^�C�̔_�H�ƂɂƂ��ďd�v�ȍ앨�ł���B���݁A�L���b�T�o���Y�҂�60���ˈȏ゠��A�L���b�T�o�̉��H��֘A�Y�ƑS�̂�100���l�ȏ�̌ٗp�ɂȂ����Ă���B�܂��A������40�N�ȏ�ɂ킽�萢�E�ő�̃L���b�T�o���i�̗A�o���ł���A2024�N�̗A�o�z��1102��7600���o�[�c�i5182��9720���~�j�ɒB�����B����̓L���b�T�o���i���Y�Ɋւ��T�v���C�`�F�[���S�̂̋Z�p�v�V�ɂ����̂ł���A�L���b�T�o�͔|�ł́A�łܗL�ʂ̍����앨�̎��ʌ����A���t���A�@�B���n�ɓK�����i��J���Ȃǂɒ��͂��Ă����B�܂��A�ߔN�A�����̓L���b�T�o�`�b�v��y���b�g�Ȃǂ̈ꎟ���H�i�̗A�o����A��荂�t�����l�̐��i�ւ̓]����i�߂Ă���A�O�q�̒ʂ�A���̎�͐��i���^�s�I�J�łƉ��H�łł���B����ɁA�ł̐����H���ł́A���Ղ̍ŏ����␅�ƃG�l���M�[�g�p�ʂ̍팸�A�p���̃o�C�I�K�X�ϊ��A�o�C�I�R����o�C�I�v���X�`�b�N���Y�ւ̗��p�ȂǁA�Z�p�v�V���i�߂��Ă����B

�@�������A���݁A�����̃L���b�T�o�Y�Ƃ͒����ɂ킽��CMD��Q�A�x�g�i����I�X�Ȃǂ̋ߗ������L���b�T�o���Y�ƂłY�Ƃ̔��W�ɒ��͂������ƂłłƃL���b�T�o�`�b�v�s��ł̋����������ȂǁA�������̏d��ȉۑ�ɒ��ʂ��Ă���B�����Ń^�C�J���������iTDRI�j�͏����ȂƘA�g���A�L���b�T�o���i�Ɋւ���f�Ղ̈��艻�Ƌ����Ɍ��������������{���āA�����̃L���b�T�o���Y�Ɩf�Ղ̔��W�Ɍ��������_�ƍ���̎w�j�ɂ��Ă܂Ƃ߂Ă���B

�@�������A���݁A�����̃L���b�T�o�Y�Ƃ͒����ɂ킽��CMD��Q�A�x�g�i����I�X�Ȃǂ̋ߗ������L���b�T�o���Y�ƂłY�Ƃ̔��W�ɒ��͂������ƂłłƃL���b�T�o�`�b�v�s��ł̋����������ȂǁA�������̏d��ȉۑ�ɒ��ʂ��Ă���B�����Ń^�C�J���������iTDRI�j�͏����ȂƘA�g���A�L���b�T�o���i�Ɋւ���f�Ղ̈��艻�Ƌ����Ɍ��������������{���āA�����̃L���b�T�o���Y�Ɩf�Ղ̔��W�Ɍ��������_�ƍ���̎w�j�ɂ��Ă܂Ƃ߂Ă���B

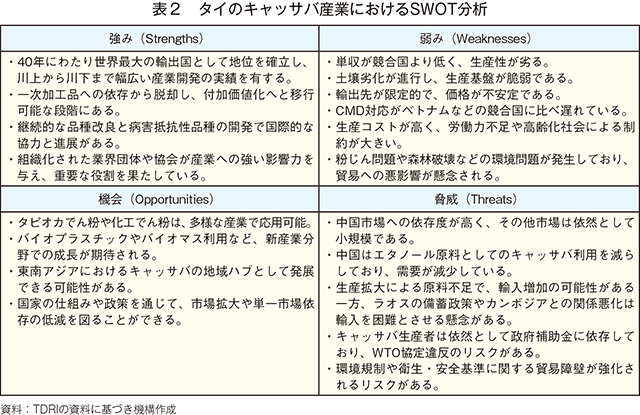

�i2�jSWOT���͂Ƌi�ق̉ۑ�

�@TDRI�ɂ��^�C�̃L���b�T�o�Y�Ƃ�SWOT�����i��2�j�ɂ��ƁA���I�v���ł́A���炭���E�ő�̃L���b�T�o���i�A�o���Ƃ��Đ��E�����[�h���Ă������݂��������A���Y����Y���̂ق��A�����ˑ��̗A�o�ȂǂɎ�݂�����Ƃ��ꂽ�i�\2�j�B�܂��A�O�I�v���ł́A�ł�V�Y�ƕ���ł̉��p�Ⓦ��A�W�A�n��ł̒��S�I���݂ւ̐����@��Ȃǂ��������A�����ł̎��v�����̂ق��A�����A����i�A�o�ɊW���錜�O�_�Ȃǂ����ЂƂȂ��Ă���Ƃ��ꂽ�B

�@���̂悤�ȏ̒���TDRI�́A�i�قɉ��������߂����ȉۑ�Ƃ��āA1�jCMD��Q�A2�j���ʂƐ��Y�R�X�g�A3�j�����s��ւ̈ˑ��A4�j�L���b�T�o�̗A���|��4�_�������Ă���BCMD�ɂ��Ă͑O�҂̒ʂ�A��Q�g��͐[���ł���B���ʂł�CMD��Q��y��̉e���A���Y�R�X�g�ł͔엿��l����̏㏸���ۗ����Ă���B�܂��A�A�o�ł͑O�q�����悤�Ƀ^�C�͒����Ɉˑ����Ă���A���̐����ύX�����R�X�g���Y���\�ȋߗ��ւ̓����ȂǁA�����̓��������X�N�v���ƂȂ��Ă���B����ɁA�L���b�T�o�̗A���͋ߗ����̐���₻���̍��Ƃ̊W���̊ϓ_����A�A��������������A�A�����K�������\��������A���H�Y�Ƃ�֘A�Y�ƌ����̃L���b�T�o�������I�ɕs�����錜�O������B

�i��2�j�헪�̍\�z�A�]�����s�����߁A�ƊE���Ɠ����̋��݁A��݂�O���̋@��A���Ђ����ĕ��͂����@�B

�@���̂悤�ȏ̒���TDRI�́A�i�قɉ��������߂����ȉۑ�Ƃ��āA1�jCMD��Q�A2�j���ʂƐ��Y�R�X�g�A3�j�����s��ւ̈ˑ��A4�j�L���b�T�o�̗A���|��4�_�������Ă���BCMD�ɂ��Ă͑O�҂̒ʂ�A��Q�g��͐[���ł���B���ʂł�CMD��Q��y��̉e���A���Y�R�X�g�ł͔엿��l����̏㏸���ۗ����Ă���B�܂��A�A�o�ł͑O�q�����悤�Ƀ^�C�͒����Ɉˑ����Ă���A���̐����ύX�����R�X�g���Y���\�ȋߗ��ւ̓����ȂǁA�����̓��������X�N�v���ƂȂ��Ă���B����ɁA�L���b�T�o�̗A���͋ߗ����̐���₻���̍��Ƃ̊W���̊ϓ_����A�A��������������A�A�����K�������\��������A���H�Y�Ƃ�֘A�Y�ƌ����̃L���b�T�o�������I�ɕs�����錜�O������B

�i��2�j�헪�̍\�z�A�]�����s�����߁A�ƊE���Ɠ����̋��݁A��݂�O���̋@��A���Ђ����ĕ��͂����@�B

�i3�j�^�C�̃L���b�T�o�Ɋւ���O�̐�����

�@��L�̉ۑ����TDRI�́A�^�C�̃L���b�T�o�Y�Ƃ̈��艻�Ƌ����Ɍ����A1�j���Y�A2�j���i�ƃR�X�g�A3�j�f�Ձ|�̎O�̑��ʂ��琭�����Ă���B

�A�@���Y�Ɋւ����

�@�^�C���{�́A����܂�CMD�ւ̊����Ⴂ�i��i�Ⴆ�� Kasetsart50�j�̐A���t���𐄏����Ă������A���Y���S�c��A���t�����Ƃ��Ă�2�`3�����ɂ�CMD�̊������m�F����鎖�Ⴊ���������Ƃ����B�������A���݂�CMD��R���i��iITTHI�V���[�Y�j���J������Ă���A������R���i��ւ̓]������������Ă���B�܂��A���{���g�D�|�{�ɂ��CMD��R���i��̑��Y�����������邽�߂̗\�Z�����蓖�āA5�`6�N�ȓ��Ƀ^�C�S���ł̓��i��̎��v���\���ɖ�������̌n���\�z���ׂ��ł���Ƃ��Ă���B�����ł́A�O�҂Ŏ��グ���]20�@�Ȃǂ̑��Y���@�ɂ��Ă͐G����Ă��Ȃ����A�g�D�|�{������R�X�g�E�������ŕc�Y�ł���Ƃ�������邱�Ƃ���A���������]20�@�Ȃǂ̗��p�⌟������������ƍl������B����ɁACMD��R���i��ƍ��t�����l�i��̌�z�ɂ��V���ȕi��쐬�̌����J���̉������]�܂��Ƃ��Ă���A����͐�q��CMD�ɒ�R���̂��郏�L�V�[��̊J�����Y������B

�@���Y���ɂ��ẮA�L���b�T�o�̎c����łH�ꂩ�甭������p���Ȃǂ̊Ǘ��◘���p�Ɋւ��郂�f���������x�����Đ��Y�������P����邱�ƂŁA������������̉��A�L���b�T�o���Y�n�̋ߗׂɉ��H�H�ꂪ�ݒu�\�ƂȂ�悤�@���x���_��ɉ������邱�Ƃ��Ă��Ă���B�܂��A�p�������H��O�ɔ��o���ď������邱�ƂȂ��ABCG�o�σ��f���i��3�j�̕��j�ɉ����āA�H����ł̔엿��y����Ǎނ̐��Y�𐄐i����Ƃ��Ă���B

�@�i��3�j2021�N1���ɐ��{�����Ɛ헪�Ƃ��Đ����ɓ����B�o�C�I�iBio�j�o�ρi���������̊��p�j�A�z�iCircular�j�o�ρi�����̍ė��p�ƃ��T�C�N���j�A�O���[���iGreen�j�o�ρi�o�ρA�Љ�A���̃o�����X�ɂ�鎝���\�ȊJ���j�̍l�������Ă���A�_�ƁE�H�i�A���N�E��ÁA�o�C�I�G�l���M�[�E�o�C�I�f�ށE�o�C�I���w�A�ό��E�N���G�C�e�B�u�o�ς�4�������ȑΏێY�ƂƂ��Ă���B

�A�@���Y�Ɋւ����

�@�^�C���{�́A����܂�CMD�ւ̊����Ⴂ�i��i�Ⴆ�� Kasetsart50�j�̐A���t���𐄏����Ă������A���Y���S�c��A���t�����Ƃ��Ă�2�`3�����ɂ�CMD�̊������m�F����鎖�Ⴊ���������Ƃ����B�������A���݂�CMD��R���i��iITTHI�V���[�Y�j���J������Ă���A������R���i��ւ̓]������������Ă���B�܂��A���{���g�D�|�{�ɂ��CMD��R���i��̑��Y�����������邽�߂̗\�Z�����蓖�āA5�`6�N�ȓ��Ƀ^�C�S���ł̓��i��̎��v���\���ɖ�������̌n���\�z���ׂ��ł���Ƃ��Ă���B�����ł́A�O�҂Ŏ��グ���]20�@�Ȃǂ̑��Y���@�ɂ��Ă͐G����Ă��Ȃ����A�g�D�|�{������R�X�g�E�������ŕc�Y�ł���Ƃ�������邱�Ƃ���A���������]20�@�Ȃǂ̗��p�⌟������������ƍl������B����ɁACMD��R���i��ƍ��t�����l�i��̌�z�ɂ��V���ȕi��쐬�̌����J���̉������]�܂��Ƃ��Ă���A����͐�q��CMD�ɒ�R���̂��郏�L�V�[��̊J�����Y������B

�@���Y���ɂ��ẮA�L���b�T�o�̎c����łH�ꂩ�甭������p���Ȃǂ̊Ǘ��◘���p�Ɋւ��郂�f���������x�����Đ��Y�������P����邱�ƂŁA������������̉��A�L���b�T�o���Y�n�̋ߗׂɉ��H�H�ꂪ�ݒu�\�ƂȂ�悤�@���x���_��ɉ������邱�Ƃ��Ă��Ă���B�܂��A�p�������H��O�ɔ��o���ď������邱�ƂȂ��ABCG�o�σ��f���i��3�j�̕��j�ɉ����āA�H����ł̔엿��y����Ǎނ̐��Y�𐄐i����Ƃ��Ă���B

�@�i��3�j2021�N1���ɐ��{�����Ɛ헪�Ƃ��Đ����ɓ����B�o�C�I�iBio�j�o�ρi���������̊��p�j�A�z�iCircular�j�o�ρi�����̍ė��p�ƃ��T�C�N���j�A�O���[���iGreen�j�o�ρi�o�ρA�Љ�A���̃o�����X�ɂ�鎝���\�ȊJ���j�̍l�������Ă���A�_�ƁE�H�i�A���N�E��ÁA�o�C�I�G�l���M�[�E�o�C�I�f�ށE�o�C�I���w�A�ό��E�N���G�C�e�B�u�o�ς�4�������ȑΏێY�ƂƂ��Ă���B

�C�@���i�ƃR�X�g�Ɋւ����

�@�łܗL�ʂ̍����L���b�T�o���Y�����サ�A���Y�҂��C���Z���e�B�u����悤�A�łܗL���Ɋ�Â��L���b�T�o�̔��承�i�̍č\�z���Ă��Ă���B���݃^�C�ł́A���Y�҂��łܗL��30���̃L���b�T�o���H��Ɏ������ޏꍇ�A��ƂȂ�25���̃L���b�T�o����1�L���O����������0.25�o�[�c�i1.2�~�j�������i�Ŕ�������邪�A���̃x�g�i���ł͓�0.50�o�[�c�i2.4�~�j�ƃ^�C��2�{�̔��承�i�ƂȂ��Ă���B�܂��A���{�ɂ�鏊���⏞�≿�i����Ƃ���������̌��������K�v�ł���A�����I�ɂ͎s�ꃁ�J�j�Y���Ɋ�Â����i�`�����]�܂����Ƃ��Ă���B

�E�@�f�ՂɊւ����

�@���߂ł�CMD�̔�Q�g��A�����I�ɂ̓^�C�̃L���b�T�o�Y�Ɛi�W�ɂ��A�����I�ɂ͓������ł̃L���b�T�o���s������\�������邽�߁A���Ӎ�����̃L���b�T�o�A���������鐭��̐��������߂���Ƃ��Ă���B����A�����̃L���b�T�o���i�́A�������������L���b�T�o���i�̍��ێs�ꉿ�i�ɍ��E�����Ƃ��Ă���A���ۋ����͈ێ��̂��ߌ������B��̑��l�����s���ł���ƍl������B

�@�܂��A�A�����v���������Ă��钆�������A�o�ւ̈ˑ������炷���߂ɁA�V�����A�o��̊g���}��K�v������Ƃ��Ă���B�O�q�̒ʂ�A�E�����ˑ���}�邽�߁A�T�E�W�A���r�A��j���[�W�[�����h�ւ̃L���b�T�o���i�A�o����������Ă���A�ꕔ�͗A�o���J�n����Ă���B����ŁA2025�N1���ɂ͒������A���Ǝ҂Ƃ̊Ԃő�^����̊o�������������ȂǁA�������������͏d�v�ȗA�o��ł��葱����ƍl������B

������

�@�^�C�̃L���b�T�o�Y�Ƃ́A���ܑ傫�ȓ]�������}���Ă���BCMD���E�����ˑ��̕K�v���ȂǁA���萶�Y�ƗA�o�̎����Ɍ������ۑ肪���������钆�ACMD��R���i��̊J���ƕ��y�Ɍ��������g�݂́A�����̃L���b�T�o�Y�ƂɈ���������炵�A�Y�Ƃ��x����ꏕ�ɂȂ�Ƃ݂���B�܂��A���L�V�[�L���b�T�o�̂悤�ȍ��t�����l�i��̊J���́A�^�C�̃L���b�T�o�Y�Ƃ�V���Ȓi�K�ւƈ����グ��_�@�ɂȂ�ƍl�����A�W�҂������ȐL�т���������Ă���B����̌��n�����ł́A������^�s�I�J�ł̑��������L�V�[�^�s�I�J�łɒu�����������Ƃ̐�������A���Y�╁�y�ւ̔M�ӂ�������邱�Ƃ��ł����B���N���E�̃L���b�T�o�Y�Ƃ����[�h����^�C�Ŕ|��ꂽ�o���ƐV���ɊJ�����ꂽ�Z�p��i��̉��b���ő�����邱�Ƃ��ł���A���E�ōł��i�ރ^�C�̃L���b�T�o�Y�Ƃ͍��コ��ɔ��W����\��������A�����̋��݂������L���b�T�o���i�A�o�̊g����\�ɂȂ�ƍl������B���������A���{�̂łs��ŏd�v�Ȉʒu�t���ƂȂ��Ă���^�C�̃L���b�T�o�Y�Ƃ𒍎����Ă��������B

���̃y�[�W�Ɍf�ڂ���Ă�����̔��M��

�_�{�Y�ƐU���@�\ ������� �i�S���F�����O���[�v�j

Tel:03-3583-8678

�_�{�Y�ƐU���@�\ ������� �i�S���F�����O���[�v�j

Tel:03-3583-8678