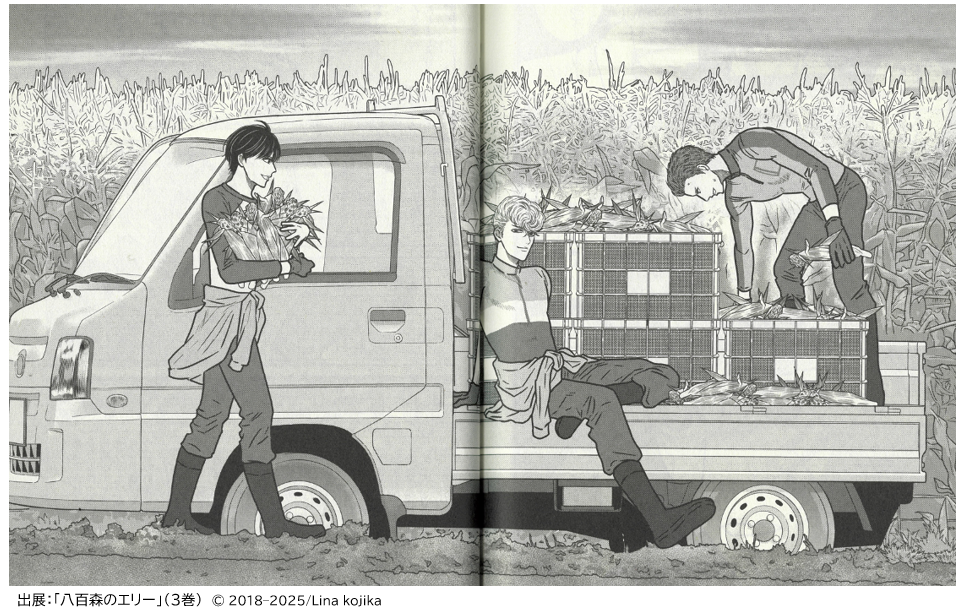

ホーム > 消費者コーナー > 広報誌 > 「八百森のエリー」の作者、仔鹿リナさんに聞く!

最終更新日:2025年11月5日

広報webマガジン「alic」2025年11月号

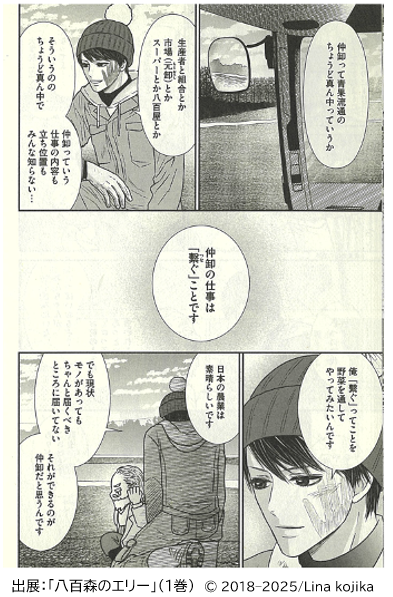

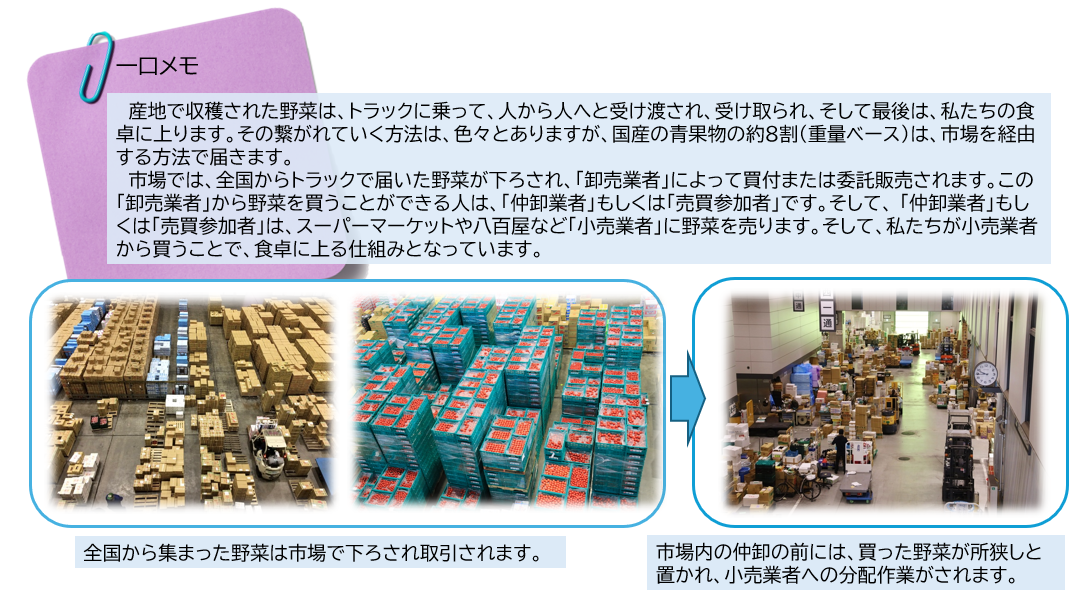

| 「仲卸」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。 「仲卸」は、「なかおろし」と呼び、野菜が運ばれる市場において、業者の間をつなぐ役割を持っています。漫画「八百森のエリー」の「八百森」は、そんな青果の流通業界を森にたとえ、「イーハトーブ」のような造語で表現されているとのこと、作中ではそのまま業者の屋号として登場します。 各地域で栽培された野菜は、どのようにして消費地へと運ばれているのでしょうか。全国から市場に集まった野菜を、どのようにして各スーパーマーケットなどの小売店に振り分け、さらに余すことなく売り切ることができるのでしょうか。 その大切な役割を担っているのが、まさに「仲卸」です。市場(卸)に入ってきた野菜を見極めて買い付けし、小売店ごとに分配し、パッキングまでこなす、普段私たちが目にすることがない業界。今回は、その仲卸の世界を描いた漫画「八百森のエリー」の作者、仔鹿リナさんに、作品に込めた思いを伺いました。 |

仲卸を漫画にすることについて、周りからの反応はいかがでしたか?

「そんなことがあるの!?」と驚くようなエピソードがたくさんあって、ぜひ漫画にしたいと思い、出版社に相談したんです。すると、「いまは市場を経由せずに産地と小売が直接取引をするケースも増えているし、インターネットを通じた販売やECサイトも発達している。そんな中で“市場”をテーマにして大丈夫なのか?」という懸念の声が出ました。しかし、実際に仲卸業者である主人からは「絶対なくならない。俺たちがいなくなれば流通は止まってしまうし、円滑に回らなくなるから。」と全く心配のない言葉が返ってきました。

それを聞いて、始まったのが「八百森のエリー」です。

漫画の中には仲卸ならではのたくさんのエピソードが出てきますが、仔鹿さんはどのように仲卸を見られていますか?

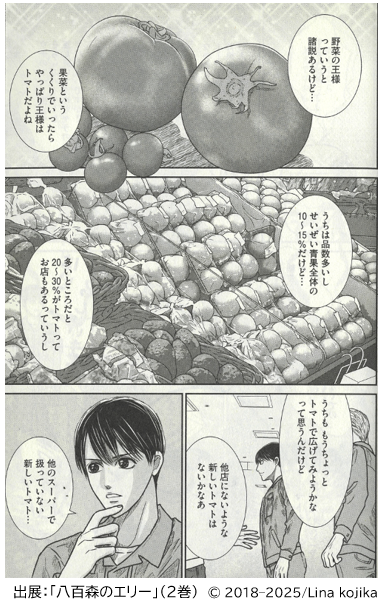

なぜ日本ではこの独特な仲卸が必要なのかを考えると、まず「多品目・多品種の野菜を扱っている」という点が大きいのではないでしょうか。

例えばトマト。品種ごとに販売されていて、とても種類が多いです。キノコもそうですよね。海外は、キノコといえばほぼマッシュルームと言っていいくらいで、他の種類は地元のマルシェなどでは出るでしょうが、あまり流通に乗って国内全土に配送されるということはないのではないでしょうか。でも、日本ではエノキやシメジ、マイタケなど、さまざまな種類のキノコが日常的に手に入り食卓に並びます。さらに、工業製品とは違い、目利きが必要な点、季節によって産地が変わるなどの、複雑な流通を支えるには、間を取り持つ仲卸の存在が欠かせないのだと思います。

店頭にいつでもおいしい野菜が並ぶ背景には、実は仲卸の力が大きく関わっています。

また、コロナ禍で外食産業が営業停止になった際、行き場を失った外食用の野菜が話題になりましたが、市場に出荷された野菜はすべて売り切ったと聞いています。それは、長年小売業界と共に歩んできた仲卸が持つネットワークが機能した結果ではないでしょうか。ただ、その重要な役割はあまり表に出ることがなく、私たちの目にはなかなか見えにくい存在でもあります。

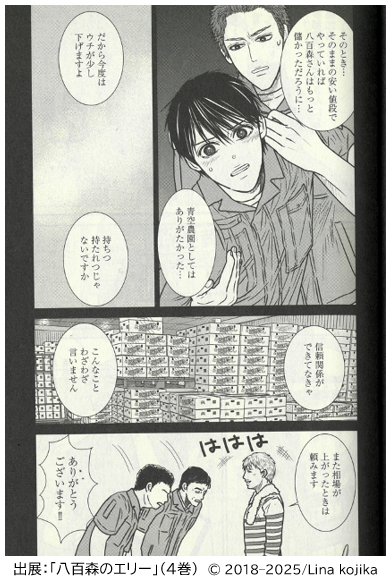

漫画の中では、野菜の価格を落とさないよう努力する仲卸業者の姿が描かれていますが、小売業者の望む価格、そして生産者の望む価格の狭間をどのようにすり合わせるのでしょうか。

野菜を買いたたかれないようにするのは、生産者さんのためです。私も一消費者として「安い」は魅力的だと思いますが、その「安さ」のしわ寄せはどこに行くのでしょうか。長く安定して野菜を作ってもらうためには、生産者さんが農業を続けられる価格を維持することが大切です。

「農家は苦しい」というイメージがあるかもしれませんが、しっかりと経営をしている産地は、安定した収入を得ているところも多いと思います。そうした価格を守り、流通全体を支えているのが市場、卸さんです。ですが卸は、「荷受け」として引き受ける荷量が莫大なため、小売からの細かい注文には対応しにくいです。

そこで、そこから先は仲卸が引き受け、細かく小売につないでいきます。まさに小売と共に売り切る、さばき切る係ですね。

漫画では豊作で量が多く激安になってしまった野菜を、どんどん売って相場を上げる仕組みを描きました。下がりきってしまった価格を消費者が納得する形で上げて産地を守る「3方良し」(生産・販売・消費者)のやり方です。

こうした機能こそが、「市場」の本当の価値だと思います。

「農家は苦しい」というイメージがあるかもしれませんが、しっかりと経営をしている産地は、安定した収入を得ているところも多いと思います。そうした価格を守り、流通全体を支えているのが市場、卸さんです。ですが卸は、「荷受け」として引き受ける荷量が莫大なため、小売からの細かい注文には対応しにくいです。

そこで、そこから先は仲卸が引き受け、細かく小売につないでいきます。まさに小売と共に売り切る、さばき切る係ですね。

漫画では豊作で量が多く激安になってしまった野菜を、どんどん売って相場を上げる仕組みを描きました。下がりきってしまった価格を消費者が納得する形で上げて産地を守る「3方良し」(生産・販売・消費者)のやり方です。

こうした機能こそが、「市場」の本当の価値だと思います。

野菜には不作、豊作があると思うのですが、どのように調整されているのでしょうか。

そうすることで生産者は守られますし、また、卸から託された仲卸は、「よし、引き取るよ。でも、物が足りないときも、うちに買わせてね。」という形で引き受け、そして、小売業者のスーパーマーケットに頭を下げて「何とか売り場を作って欲しい」とお願いをし、スーパーマーケットは「よし100 円セールやるか!」と引き受けてくれるといったことがあります。

いいところだけ高い値段で買っていこうとする人たちもいるのですが、次につながらない契約では意味がないのです。産地から卸、仲卸、小売へと続くネットワークは、江戸時代から培われた「持ちつ持たれつ」で成り立っています。新しい販売の形が生まれても、この関係にはかなわない。そして、そんな市場の仕組みこそが、日本の食のインフラを支えているのです。

※卸売市場は、「卸売市場法」に基づいて運営されています。公平かつ効率的な運営ができるようさまざまなルールが定められています。また、市場は、中央卸売市場、地方卸売市場、その他の市場で区分けされており、「受託拒否の禁止」は中央卸売市場で適用されています。

「八百森のエリー」の読者の方からの反響はいかがでしたか?

読者の方から、「スーパーマーケットには当たり前のようにきれいな野菜が並んでいるけれど、ここに届くまでに作ってくれた人、運んでくれた人、そしてたくさんの手が関わっていることを知りました。」と言っていただくことがあります。そういう言葉をもらえるのは本当にありがたくて、嬉しいです。

私自身も、貨物列車を見ると「この中、全部たまねぎかもしれない。」とか、トラックを見て「あの中、野菜がいっぱいなのかも。」と思うんです。そうやって周りを見渡すと、みんなどこかでちゃんとつながっているんだなと感じられる。そういう瞬間が、とても嬉しく、楽しいのです。

それと、最近少しずつですが、現場と消費者がつながってきている気がします。

天候が悪くて野菜の価格が上がっても、「台風なら仕方ない、2〜3週間すれば落ち着くだろう。」と思ってくれる人が増えてきたように感じます。以前、「『野菜の価格が高い』とニュースで取り上げるだけでなく、『お買い得な野菜』も紹介して欲しい。」と作中に描いたのですが、最近ではそうした情報も目にするようになりました。

やっぱり、買う人が産地や流通のことを“知る”だけで、感じ方も、社会の見え方も変わるのだと思います。

私自身も、貨物列車を見ると「この中、全部たまねぎかもしれない。」とか、トラックを見て「あの中、野菜がいっぱいなのかも。」と思うんです。そうやって周りを見渡すと、みんなどこかでちゃんとつながっているんだなと感じられる。そういう瞬間が、とても嬉しく、楽しいのです。

それと、最近少しずつですが、現場と消費者がつながってきている気がします。

天候が悪くて野菜の価格が上がっても、「台風なら仕方ない、2〜3週間すれば落ち着くだろう。」と思ってくれる人が増えてきたように感じます。以前、「『野菜の価格が高い』とニュースで取り上げるだけでなく、『お買い得な野菜』も紹介して欲しい。」と作中に描いたのですが、最近ではそうした情報も目にするようになりました。

やっぱり、買う人が産地や流通のことを“知る”だけで、感じ方も、社会の見え方も変わるのだと思います。

最後に一言お願いします!

子どもの野菜嫌いについて、農家の方に聞くと「トマトが食べられない子でも、畑に連れてきて自分で採らせると、もしゃもしゃ食べるよ!」と言われて、なるほどなぁと思いました。実際、私自身も好き嫌いが多い子どもでしたが、高校で家政科に通い、毎日調理実習をして自分で作るようになると、興味も出てきて、どんどん食べられるものが増え、卒業時には好き嫌いがなくなったんです。

やはり、自分で作って、そして、調理して、食べてみるといった経験で、知らないことから生まれる恐れや忌避感がなくなるのではないでしょうか。そんな機会が教育の中でも、そして、大人になってからでも、もっともっと触れられる、経験ができる機会あればいいなと思います。

『八百森のエリー』は、今は途中で終わっていますが、いずれ続きを書こうと思っています。それまでどうか楽しみに待っていていただけたら嬉しいです!

やはり、自分で作って、そして、調理して、食べてみるといった経験で、知らないことから生まれる恐れや忌避感がなくなるのではないでしょうか。そんな機会が教育の中でも、そして、大人になってからでも、もっともっと触れられる、経験ができる機会あればいいなと思います。

『八百森のエリー』は、今は途中で終わっていますが、いずれ続きを書こうと思っています。それまでどうか楽しみに待っていていただけたら嬉しいです!

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196

農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務広報課)

Tel:03-3583-8196