ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > SDGs時代の新たな酪農の方向

酪農学園大学 名誉教授 荒木 和秋

【要約】

新たな酪肉近では三つの北海道酪農経営モデルが設定されているが、その一つが集約放牧による家族経営である。北海道の新規就農者の放牧経営においては、ニュージーランドと同じく季節繁殖を取り入れ冬期長期休暇を確保している事例や厳寒期を含め通年屋外飼育をしている事例など日本独自の飼養方式が登場している。北海道の足寄町では、国の集約放牧モデル事業を導入し経営改善に成功した。その後、積極的に新規就農者を受け入れたことで、人口増と就農者の活動で町が活性化している。北海道の農村では人口が激減し地域社会が衰退する中にあって、新規就農者の受け入れは地域再生の鍵である。生活のゆとりを目指し、かつ資金力を持たない新規就農者が多く取り組んでいるのが放牧経営である。放牧経営は輸入穀物に大きく依存しない国土資源を活用した循環型酪農であることから、牛も人も環境も健康であり、SDGs時代にふさわしい酪農のスタイルである。

1 はじめに

今年3月に決定された新たな「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」(以下「酪肉近」という)の副題は「新たな時代に挑み、新たな時代につなぐ、持続可能な酪農・肉用牛生産の創造に向けて」であり、SDGs(持続可能な開発目標)時代に対応した内容となっている。酪肉近の具体的なモデルの設定として、「競争力の高い畜産経営のモデル」という基本的な考えの下、「持続的・安定的な経営を実現する中小家族経営」として北海道モデルの「乳量を維持しつつ、生産性の高い草地への集約放牧により、ゆとりを確保し、チーズ等の製造・販売により収入の増加を図る家族経営」が設定されている。本稿では、酪肉近が求める「競争力の高い」かつ「持続的・安定的な経営」で「集約放牧により、ゆとりを確保」する放牧酪農の技術と経営および地域的動向について紹介する。

2 放牧の概観

(1)世界の放牧

放牧とは、「植物の生えている場所で草食動物を放し飼いにすること」であり、放牧地(永年草地面積)は34億9000万ヘクタール(2001年)で世界の全農用地面積の69.5%を占め、主に牛、羊、ヤギ、バッファロー、馬、ラクダなどが飼われている(注1)。酪農、肉牛を中心に、草地利用についての管理型と非管理型に区分したのが表1である。「管理型」の代表である輪換放牧はニュージーランド(以下「NZ」という)や豪州で行われており、また、放牧地を細かく区切らない定置放牧はヨーロッパや南米で見られる。一方、草地の肥培管理を行わない「非管理型」は酪農では見られず、豪州の肉牛の野草放牧やモンゴルの羊の遊牧が代表的である。

(2)日本での放牧

2017年の段階で、北海道の酪農では飼養農家6310戸のうち38.9%が、都府県では1万100戸のうち2.3%が放牧を実施している。一方、北海道の肉用牛(繁殖)では2200戸のうち33.7%が、また都府県では4万800戸のうち9%が自己経営地において放牧を実施している(注3)。北海道の放牧戸数は多いものの、夏期間の粗放的な放牧が一般的である。放牧の分類は、放牧地の立地条件や経営主体の放牧に対する考え方によって多くの分類がなされてきた(表2)。

北海道では、夏期に放牧地に放す粗放放牧とNZから導入された集約放牧、さらに牧区を細かく区切らない短草利用の定置放牧と経営的分類の全ての放牧が行われており、粗放放牧では放牧地からの栄養供給の比重が大きくないのに対し、後2者は放牧地からの栄養供給の比重が大きい。また、概して、前者が日中放牧であるのに対し、後2者は昼夜連続放牧が多い。

3 酪農家経済への放牧の効果

(1)日本とNZの生乳価格の比較

乳製品の原料となる生乳のコスト、乳製品の製造コスト、輸送費などが反映された乳製品価格が低く、最も競争力があると言われている国がNZであり、同国が世界最大の輸出国でもある。日本では生乳の生産コストと乳価は密接な関係にあるが、NZは乳製品の国際価格が乳価に反映されるため、直接的な関係にはない。

図1は、生乳1キログラム当たりの生産コストについて日本とNZの推移を見たものである。日本は乳価(総合乳価)が安定し、しかもここ10年間は上昇している。一方、NZの乳価(乳固形分から換算)は国際価格と連動して乱高下を繰り返している。最低価格は26.3円で、最高価格は54.3円である(NZドルを70.06円のレートで換算)。過去13年間の乳価の平均は、日本は90.3円に対しNZは38.9円と2.3倍の開きがある。

(2)NZと日本のコスト比較

表3は、2014年の日本(北海道)とNZの費用合計(地代や資本利子を含まない費用総額)で見た生乳1キログラム当たりのコスト比較であり、日本の81.35円に対しNZは25.80円と3倍以上である(1NZドル=76円で換算)。具体的な費用を比較すると、飼料費では、日本37.35円に対しNZ10.70円、減価償却費では日本14.78円に対しNZ2.15円、労賃では日本15.60円に対しNZ5.10円である。従って、コスト差の内訳は飼料で26.65円、減価償却費で12.63円、労賃で10.50円、この三つの費目の合計差は49.78円であり、費用合計の差55.55円の9割を占めている(注4)。

(3)放牧経営における放牧草の量と質の確保

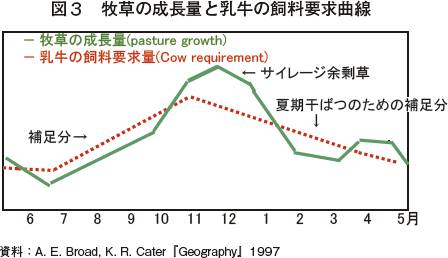

NZはなるべく採草(収穫)をしないで、放牧草で搾ることである。その仕組みを量的な面と質的な面から考察する。図3は年間の牧草の生長曲線と乳牛の飼料要求曲線を示したもので、乳牛は春に一斉に分娩すると泌乳量が増大し食欲も増大する。一方、放牧地では牧草も生長し、牛の飼料が量的に確保される。その食欲と草の成長をフィットさせる方法が季節繁殖(分娩)である。

牧草の品質は生長時期が早いほど草丈は短いが、栄養価が高い。また、短草は牛の消化率が高く、牛の採食速度も速いことから牛の栄養吸収を高める。それに対し、長草は生長すると繊維含有が多くなり、栄養価が低くなる。さらに長草によって草丈の短いクローバーなどは姿を消すため草地全体の栄養価が低くなる。そこで、短草を確保する方法が輪換放牧である。輪換放牧は、牧区を小さく区切り、牛群が1日(または半日)単位で食べきる面積で、電気牧柵と牧道を効果的に使って牛を移動させ、ローテーションが終わり最初の牧区に戻ると、牧草が再生している。栄養価の高い短草を連続して採食させることで飼料が質的に確保される。

(4)減価償却費と労働費が少ない理由

放牧と舎飼いの作業工程をまとめて示したのが図4である。中心部の実線の矢印は牛が草を採食し、ふん尿を草地に排せつし土に還元するという放牧の作業工程を示すが、非常にシンプルであり、多くのことを牛自らが行うことにより人間の作業量も少なくなり、低コスト酪農が実現される。一方、外周の点線矢印は、通年舎飼いの牧草の収穫とふん尿散布の作業工程を示す。そこでは、多くの機械、施設が使用されるとともに、多くの労働力と化石エネルギーが消費されることでコストを高くしている。

(5)トヨタ生産システムと放牧

このような放牧の作業工程は、自動車製造業の生産工程と共通する点がある。トヨタ生産方式では、モノづくり以外の作業は付加価値のない仕事と捉え、付加価値を高めないものはムダと捉える。そのため次の七つのムダを設定している。(1)作り過ぎのムダ(2)手待ちのムダ(3)運搬のムダ(4)加工そのもののムダ(5)在庫のムダ(6)動作のムダ(7)不良をつくるムダ─である(注6)。この七つのムダを、現在の牧草の調製作業の主流を占めるサイレージ調製について放牧と対比することで考察してみる。サイレージ調製を行うためには、まず牧草の刈り取りを行うが、その際の牧草を取りこぼす収穫ロス、運搬する際の収穫牧草を落とす運搬ロス、そして貯蔵することで腐敗する場合、廃棄物を出す貯蔵ロスである。貯蔵ロスは(7)の不良をつくるムダである。そもそも牧草を収穫して調製することは(4)加工そのもののムダであり、収穫作業の組み作業における作業工程のずれからくる(2)手待ちのムダ、収穫した牧草を運ぶ(3)運搬のムダ、サイレージとしてサイロに貯蔵する(5)在庫のムダ、必要以上にサイレージ調製を行って次年度に新しいサイレージを入れるために廃棄する(1)作り過ぎのムダ、貯蔵したサイレージを運び出す(6)動作のムダなど、価値を高めることがないムダが多い。それに対し、放牧は多くのムダを排除することで牧草の持つ価値を生かすムダの少ない利用である。

NZの放牧酪農は、無駄を徹底的に排除して世界で最も生産コストの低い生乳を生産しているが、これは「ムダとり」を徹底して世界トップクラスに成長したトヨタと似ている。

4 北海道における放牧事例

放牧は屋外飼育のため、北海道のように冬季の長い地域には適さないという見解が多い(注7)。「半年間牧草が作れない」という理由である。しかし、厳寒の地で放牧と季節繁殖というNZスタイルの酪農経営を実践し成功する経営が出てきている。そこで4戸の新規就農者の事例を紹介する。

山下氏は、放牧の効果を「放牧を開始すると1日1頭当たり2キログラム乳量が増える。けい留のストレスから解放され日光を浴びるためではないか」と推察している(注9)。

放牧に加え濃厚飼料やかす類を給与していることから、年間の経産牛1頭当たり乳量は8276キログラム(搾乳牛換算で1万289キログラム)であり、これは北海道平均(搾乳牛)の8250キログラムよりも2000キログラム多い。北海道平均に比べ生乳生産量が多く飼料費は低いことから、2014年の農業所得は3199万円で北海道平均の1187万円より約2000万円も多くなっている。「放牧草は配合飼料に匹敵する」という出田氏の考えが実証されている(注10)。

そのことで4戸平均の経営収支と北海道を比較すると、4戸平均の粗収益は5250万円で北海道平均の6912万円の76%と経営(生産)規模と同じ割合である。一方、経営支出の4戸平均は3350万円で北海道平均の58%でしかない。その結果、4戸平均の所得は、1900万円で、北海道平均の1187万円よりも60%多くなっている。その要因は、4戸平均の飼料費と減価償却費が北海道平均の半分であるためである。

以上の経営収支の関係を搾乳牛1頭当たりで見たのが図7である。粗収益は北海道が99万円と放牧・季節繁殖の88万円よりも多いものの、飼料費は道平均29万円に対し放牧・季節繁殖は16万円、減価償却費は北海道17万円に対し放牧・季節繁殖は10万円である。その結果、農業所得は北海道の17万円に対し放牧・季節繁殖は32万円である。従って、放牧経営は北海道の一般的な経営(通年舎飼い経営が多い)の2倍の収益を実現しており、放牧経営の優位性を見ることができる。

さらに、作業時間について見たのが表5である。4牧場とも1日の1人当たり作業時間は4時間台であり、北海道の9時間の半分である。放牧のため給餌、除ふんの作業時間が少ないことに加え、3戸がミルキングパーラを使用していることから作業時間が短くなっている。

しかも季節繁殖のため、出田牧場は11月〜翌3月、尾方牧場は9月〜翌3月、山下牧場は5月〜翌1月、ありがとう牧場は6月〜翌2月にそれぞれ分娩がなくなると同時に搾乳時間も少なくなることで作業時間が減少する。1年の中で農閑期を設けることは、稲作や畑作と同様、生活のメリハリがつくととともに1年の生活の中における休暇に向けた目標が生まれてくる。

以上に見るように、「集約(定置)放牧・季節繁殖」方式は、十分な収益性と短い労働時間で、生活時間が確保されていることから北海道の酪農の将来像となろう。さらに牛舎を持たない出田牧場や尾方牧場は、北海道の積雪と寒冷な気候のハンディを克服し、世界にも例を見ないNZを超越した日本独自の経営方式を確立している。

(1)夏の放牧草で年間の生乳生産

足寄町のありがとう牧場(代表:吉川友二氏)は、新規就農者で5〜10月の6カ月間で年間の生乳生産の89%を生産する(図5)。もともと牛の1年のうちの泌乳期間は10カ月であり、その泌乳期を牧草が最も生育する春と夏に合わせれば「半年間牧草を食べさせる」ことができる。この方法は、すでに紹介したNZの季節繁殖である。集約放牧を行い放牧草主体であることから、給与飼料の経済効果を示す乳飼比(配合飼料÷乳代)は年間11%であり、放牧草が最も伸びる6月は4.5%という驚異的な低さである。放牧期間の飼料給与量は3キログラム(道産とうもろこし1.5キログラム、ビートパルプキログラムの混合飼料)で、放牧草がなくなる11月、12月は6キログラム(配合3キログラム、ビートパルプ3キログラムの混合飼料)と倍増する。12月末から一斉に乾乳にするため、作業者は「冬休み」に入る。そこで、吉川氏は毎年、この冬休みに子供たちを連れて都府県をサイクリングで回ることにしている。ありがとう牧場はチーズ職人を雇って加工に取り組み、成功すると独立させるなど新たな酪肉近の北海道モデルでもある(注8)。

(2)新規就農10年で集約放牧と季節繁殖で高収益酪農を実現

道北の天塩町で新規就農した山下雅博氏(山下牧場)は、入植後10年で高収益を上げ、2015年の農林水産祭では総理大臣賞を受賞した。山下氏は乳業会社を退職して就農する際に酪農関係の本を精読し、「放牧は青草と水で搾れるため一番もうかる」ということを知り、季節繁殖と集約放牧に取り組んだ。NZの集約放牧で成功した浜頓別町の池田邦雄さん(天皇杯受賞農家)を訪問し、参考にした。季節繁殖を行っていることから、分娩は図6に見るように2〜3月の厳寒期に集中する。寒さによる子牛の死亡ロスを少なくするため、牛舎に監視カメラを設置して、2〜3時間置きに居間のパソコン画面でチェックし分娩するとすぐに牛舎に駆けつけ介助を行う。放牧は4月下旬から実施し、放牧時期の栄養不足には気を付け、舎飼い期には麦とトウモロコシの混合飼料とCP(粗タンパク)18の配合飼料を合計最大10キログラム、放牧期には混合飼料とCP16の配合飼料を計最大7キログラム給与している。その他、放牧最盛期以外はラップサイレージを自由採食させる。10月下旬には放牧を終える。

山下氏は、放牧の効果を「放牧を開始すると1日1頭当たり2キログラム乳量が増える。けい留のストレスから解放され日光を浴びるためではないか」と推察している(注9)。

(3)無牛舎で集約放牧と山地酪農を融合して岩山を宝山に

出田義國、基子夫妻(出田牧場)は、1977年に十勝管内清水町に入植し、機械の入らない岩山の放牧地で高収益酪農を実現し日本農業賞を受賞している。入植当時、資金もなかったことから牛舎を建てることはできず、現在も無牛舎のままである。山の中腹に位置することから厳寒期にはマイナス30度の日もあり、乳頭が凍傷になったこともあった(写真1)。しかし、現在は温暖化でマイナス20度になることもなく、軟こうやグリセリンを使うことで凍傷はもちろん乳房炎もなくなった。出田氏は分娩事故を回避するため分娩月を4〜7月に集中させて、放牧地で分娩させている。採草地39ヘクタールは冬期と放牧草を補完するためのものである。放牧地24ヘクタールを19牧区に区切り1日ごとのローテーションを行う輪換放牧による集約放牧を行っている。放牧草のほか、濃厚飼料としてフスマ、トウモロコシ、大豆かすの混合飼料を年間を通して1日6キログラム、かす類は地元の食品工場の副産物である生パルプ20キログラム(水分80%)、でん粉かす7キログラム(水分80%)を給与している。ラップサイレージは9月〜翌5月まで自由採食させている。

放牧に加え濃厚飼料やかす類を給与していることから、年間の経産牛1頭当たり乳量は8276キログラム(搾乳牛換算で1万289キログラム)であり、これは北海道平均(搾乳牛)の8250キログラムよりも2000キログラム多い。北海道平均に比べ生乳生産量が多く飼料費は低いことから、2014年の農業所得は3199万円で北海道平均の1187万円より約2000万円も多くなっている。「放牧草は配合飼料に匹敵する」という出田氏の考えが実証されている(注10)。

(4)厳寒地でNZの飼養方式で豊かな酪農人生

出田牧場と同様、無牛舎での経営を行っているのが釧路地域の標茶町の尾形牧場(代表:尾方基彦氏)である。定置放牧で、16ヘクタール、8ヘクタール、8ヘクタールの大牧区利用であり、16ヘクタールは7日と他8ヘクタールは3〜4日の滞牧日数で、牛が放牧地に行きたくなくなったら牧区を移す。一方、自分では牧草の収穫・調製は行わず、全てコントラクターに作業委託していること、配合飼料を使わないことからNZの経営に近く、ヌレ子は全て販売し育成牛を持たないことも共通している(NZでは育成牛を他の農場に預託する場合が多い)。さらに、化学肥料を使わないことから自然酪農とも言うべきである。搾乳舎は住宅の1階部分に設置してある(写真2)。これは新規就農のため、搾乳中でも自分たちで子供の世話ができる態勢をとったためである。尾方氏の1日の作業時間は5時間で、分娩時期は4〜6月に65%が集中する季節繁殖である。そのため、繁殖時期が終了すると家族で山登りやスキーに出かけ、尾方氏個人でフルマラソンやバイクツーリングを楽しむなど、豊かな農村生活と酪農人生を築き上げている(注11)。

(5)放牧・季節繁殖経営の実績

以上の放牧・季節繁殖経営(以下「放牧経営」という)の4事例の経営収支と北海道平均をみたのが表4である。まず、経営規模では生乳生産量は、放牧経営平均は433トンで北海道平均575トンの75%の生産規模である。平均搾乳牛頭数は放牧経営で53頭であり、北海道平均69.7頭の76%である。飼料作面積は70.3ヘクタールで、北海道平均55.1ヘクタールよりも28%大きい。家族労働力は、家族労働力2人のほかに出田牧場、ありがとう牧場は雇用と実習生をそれぞれ2人使用している。

そのことで4戸平均の経営収支と北海道を比較すると、4戸平均の粗収益は5250万円で北海道平均の6912万円の76%と経営(生産)規模と同じ割合である。一方、経営支出の4戸平均は3350万円で北海道平均の58%でしかない。その結果、4戸平均の所得は、1900万円で、北海道平均の1187万円よりも60%多くなっている。その要因は、4戸平均の飼料費と減価償却費が北海道平均の半分であるためである。

以上の経営収支の関係を搾乳牛1頭当たりで見たのが図7である。粗収益は北海道が99万円と放牧・季節繁殖の88万円よりも多いものの、飼料費は道平均29万円に対し放牧・季節繁殖は16万円、減価償却費は北海道17万円に対し放牧・季節繁殖は10万円である。その結果、農業所得は北海道の17万円に対し放牧・季節繁殖は32万円である。従って、放牧経営は北海道の一般的な経営(通年舎飼い経営が多い)の2倍の収益を実現しており、放牧経営の優位性を見ることができる。

さらに、作業時間について見たのが表5である。4牧場とも1日の1人当たり作業時間は4時間台であり、北海道の9時間の半分である。放牧のため給餌、除ふんの作業時間が少ないことに加え、3戸がミルキングパーラを使用していることから作業時間が短くなっている。

しかも季節繁殖のため、出田牧場は11月〜翌3月、尾方牧場は9月〜翌3月、山下牧場は5月〜翌1月、ありがとう牧場は6月〜翌2月にそれぞれ分娩がなくなると同時に搾乳時間も少なくなることで作業時間が減少する。1年の中で農閑期を設けることは、稲作や畑作と同様、生活のメリハリがつくととともに1年の生活の中における休暇に向けた目標が生まれてくる。

以上に見るように、「集約(定置)放牧・季節繁殖」方式は、十分な収益性と短い労働時間で、生活時間が確保されていることから北海道の酪農の将来像となろう。さらに牛舎を持たない出田牧場や尾方牧場は、北海道の積雪と寒冷な気候のハンディを克服し、世界にも例を見ないNZを超越した日本独自の経営方式を確立している。

5 新規就農者による地域活性化と放牧の役割

(1)農家数の減少と新規参入の動向

北海道の酪農家戸数(成畜飼養農家)は2019年において5920戸であり、2009年の7820戸に比べ1900戸、24%の減少である(出典:農林水産省「畜産統計」)。2005年以降の酪農の離脱農家および新規参入者数の推移を見たのが図8である。

毎年平均で190戸が酪農を離脱していることになる。一方、新規参入者(農外からの新規就農者)は毎年20戸前後であることから、離脱農家の数に対して「焼石に水」の状態である。

離脱農家の離農理由について見たのが図9である。離脱理由については、大きく離農と経営転換に分けられる。前者で最も多いのが後継者問題(高齢化)で33%を占めている。もともと、子供がいない農家や女性だけの農家もあるが、多くは男性がいても後継者にならないケースが増えている。一方、経営転換で多いのが、乳雌育成部門への転換で18%を占める。高齢で搾乳作業が大変になった時の対応である(注12)。

(2)北海道における酪農の地域動向

酪農家戸数の急速な減少は、北海道の地域社会の衰退も招いている。ただ、1戸(経営体)当たりの飼養頭数の増加によって生産規模を拡大しているところもある。表6は道東・道北の主要酪農市町村の1995年および2015年の20年間の変化を見たものである。飼養経営体数(農家+法人)は全ての地区で減少している。変化率(残存率)が70%を超えるのは、士幌町(78%)、浜中町(75%)、中標津町(74%)、猿払村(70%)の4地区しかない。

一方、乳牛飼養頭数は増減が顕著である。変化率(残存率)が70%以下の地区がある一方、100%以上の地区も多い。新得町(200%)、豊頃町(146%)、幕別町(141%)の3地区が130%を超えている。この中から十勝地域で比較的経営体の残存率の高い足寄町の取り組みについて紹介する。

(3)放牧振興により地域が活性化

ア 全国から若者が集まる町に全道で酪農家戸数が減少する中で新規就農者を受け入れ、地域社会を守ろうという動きも出ている。その中の一つが十勝地域の北部に位置する足寄町である。足寄町は人口6371人(2020年6月30日現在)の酪農、肉牛を柱とする畜産業と林業の町である。足寄町は、国の集約放牧酪農技術実践モデル事業(1997〜99年、事業費4600万円、補助率47.6%)の成功を受けて、2003年から「北海道放牧酪農ネットワーク交流会in足寄」を開催し、また同時に2004年6月に「放牧酪農推進のまち宣言」を行った。交流会には放牧に関心のある若者や関係者が毎年多く集まり、放牧の町として全国に知られるようになった。交流会参加者や町の酪農家で実習を行った若者が年々、新規就農者として定着している。

表7は、2019年初めまでに新規就農した全戸の一覧である。全国各地から入植していることが分かる。また、ほとんどの農家で子供がいることから、地区の小学校の児童数が増え、廃校を免れている。

イ 集約放牧モデル事業により経営改善

足寄町における放牧の成功は、集約放牧モデル事業の導入によって経営成果が短期間に現れたことである。図10に見るように、事業開始前の96年と事業が完了する1999年を比較すると、事業に参加した7戸の農業粗収入(平均)は2782万円から2927万円へ5.2%増加する一方、農業経営費(平均)は1872万円から1671万円へと10.7%減少した。そのことで、営業利益(平均)は910万円から1256万円へと38%増加している(ただし、減価償却費は計上していない)。

農業経営費の減少の主な要因は、配合飼料費の減少である。1戸当たり配合飼料費は1996年の643万円から1999年には477万円へと166万円、25.2%減少しているものの、経産牛1頭当たりの個体乳量は7156キログラムから7344キログラムへと188キログラム増加している(注13)。

ウ 新規放牧就農者による放牧酪農の成功

モデル事業参加農家の放牧酪農の経営的優位性は、新規放牧就農者が実証している。表8は、5戸の新規放牧就農者の経営数値と北海道の経営数値(平均)を比較したものである。北海道平均は生乳生産量638トン、経産牛頭数88頭、経営耕地面積62.7ヘクタールであるが、それに比べ新規放牧就農者群は、214トン(北海道平均の34%)、38.2頭(同43%)、49.6ヘクタール(同79%)と規模は小さい。

これらの関係を示したのが図11である。農業経営費の内訳は、北海道平均の飼料費2368万円、減価償却費1867万円、医薬・共済費(農薬衛生費+農業共済掛金)416万円に対し、新規放牧就農者群の内訳は、飼料費504万円(北海道平均の21%)、減価償却費416万円(同22%)、医薬・共済費82万円(同20%)と大幅に低くなっている。足寄町の新規放牧就農者群は、飼料費をはじめとする経営費を低く抑えることにより、収益の確保を実現している。

成功要因は次の6点に要約できる。(1)放牧を推進したリーダーの存在(2)放牧に理解を示した仲間たちの存在と活動(3)国の放牧補助事業を導入した町役場職員の存在(4)放牧酪農家を支えた放牧研究者、農協、農業改良普及センターの存在(5)新規就農者を受け入れる態勢を作った町長をはじめとした町職員の努力があったこと(6)成功した新規就農者が新たな新規就農者を育てたこと─などである(注14)。

足寄町という中山間の条件不利地にあった酪農家の取り組みを町役場、農協などの関係機関が一体となって支え、さまざまな困難を乗り越えてきたことが町の再生につながったと言えよう。

6 放牧はSDG時代の酪農

(1)SDGsと再生産

近年、SDGs(持続可能な開発目標)が世界各国で取り上げられ、環境問題・生態系保全や福祉・人権問題、健全な経済発展などが人類共通の目標となっている。SDGsが掲げる持続可能性は再生産と同義であり、延々と人間社会の営みが続くことである。酪農が永続する条件は、第一に牧草や牛の再生産である。良好な土壌が良好の草を育て、さらに良好な牛を育てるという土、草、牛の再生産という自然的再生産は酪農の基盤を成すと同時に飼料費を削減し、所得を高めることによって経済的再生産も実現する。第二に酪農の家族経営が存続することである。息子(娘)の経営継承によって家族が再生産されなければ経営的再生産は成立せず、酪農経営は存続しない。第三に、地域的再生産である。農協をはじめさまざまな支援組織や学校、病院、交通機関などの社会資本が不可欠である。また、離農を補完する新規就農者の受け入れが地域社会を維持することになる。第四に産業的再生産である。乳業メーカー、飼料メーカー、機械メーカーなど生産財の提供や生乳の加工、流通部門が機能しなければ酪農は成立しない。第五に酪農経営、関連産業への支援、国土保全や防疫体制、貿易管理などの行財政による酪農産業の基盤維持を行う国家的再生産も必要不可欠である。これら各レベルの再生産は、環境保全が前提となる。

(2)SDGsと放牧の意義

SDGsは17項目の目標を掲げているが、現在の穀物に依拠した加工型畜産はさまざまな環境問題の原因となっている。まず「6 安全な水とトイレを世界中に」の中に記された「6.6 山地、森林、湿地、河川、滞水層、湖沼を含む水生態系の保護・回復」と対立する。世界各国で展開する巨大酪農場は、飼養頭数の集中により水、大気、土壌の汚染を深刻化させているためである(注15)。さらに飼料穀物の増産のために行われる熱帯雨林での伐採はCO2の吸収力を弱め、穀物の輸送は化石燃料を消費するとともに大量のCO2を排出することから地球温暖化の原因となっており、「13 気候変動に具体的な対策を」、「15 陸の豊かさを守ろう」と対立する。また、大量のふん尿は日本の国土に蓄積する一方であり、物質循環を壊し、河川や海洋の汚染につながる恐れがあり、6.6の水生態系の保護や「14 海の豊かさを守ろう」に反するものである。これに対し、放牧は家畜頭数と農地のバランスの上に成り立っていることから環境保全型の酪農である。ただし、放牧においても家畜が放牧地に対して過剰になると牧草の再生産が阻害される過放牧という問題が起き、実際にNZでも河川の汚染問題が起きている(注16)。

さらに、先進国で草食動物である牛にトウモロコシなど穀物を給与することは、経済力の乏しい発展途上国の人々がトウモロコシを入手できなくなることから飢餓を招き、「2 飢餓をゼロに」に反する。放牧は牧草に依拠して飼料自給率を高めることから、飢餓の防止に貢献すると言える。

(3)国家的再生産と放牧

以上のように大量の輸入穀物の消費は、国土の物質循環において健全な再生産という観点から問題が生じているが、国家の経済の面からも問題である。飼料としてのトウモロコシは現在の日本の酪農・畜産にとっては不可欠であるが、過度な海外依存は農家経済を不安定にし、生乳供給の変動をもたらす。日本のトウモロコシの輸入量は以前の1600万トン台から最近は1500万トン台に減少しているものの、輸入金額は2007、2008年の世界食糧同時危機以前の2000億円台から4000億円に達する年が増えており、単価の高いトウモロコシの購入で国の富が海外に流出することになる(図13)。国内では耕作放棄地が増加している一方、飼料を海外に依存していることは日本の酪農・畜産の国民からの支持基盤が弱くなりかねない。新型コロナ禍により財政支出が拡大する中、酪農・畜産に対する従来通りの財政支援も難しくなることが懸念される。

(4)新規就農者による国土と投下資本の保全と放牧

家族経営の存続と地域の再生産は、深刻な問題である。酪農ヘルパー制度の整備により休日の確保は可能になったものの、年間を通した生産活動には変わりがなく、家畜という生命体の維持のために、飼料の搬入、給与とふん尿の牛舎からの排出作業など重労働の日課と家畜の健康管理を行う必要があることから気の抜けない日々が続いている。こうした酪農という仕事の性格を敬遠して後継者が他産業に流出している。そこで、酪農作業の重労働を軽減する有効な手段が放牧であり、そのことを多くの人々に理解してもらう必要がある。また、職業選択の自由が広がっていることも後継者問題の最大の要因になっている。一方、酪農という職業を志して都市部から若者がやってくる事例も見受けられる。彼らは都会の人混みを敬遠し、農村の豊かな環境の中での充実した生きがいと子育てを目指していることは足寄町はじめ北海道の各地で見られる新規就農者の姿である。

新規就農者が引き継ぐ離農物件は、そのままでは放棄され無価値どころか撤去費用の負担が地元自治体にかかってくる。それらは多額の補助金の支援を受けたものが多く、いわば国家財産である。こうした財産や農地の保全を維持する上でも新規就農者の受け入れは重要な課題である。

(5)新たな酪農を目指して

これまで酪農は海外飼料に依存して生乳供給量の増大によって国民の旺盛な牛乳・乳製品需要を満たしてきた。しかし、少子高齢化による国内需要の減少と海外からの乳製品輸入量の増加、SGDsに見られるように、世界的な環境重視の下で持続的な社会や産業の転換を促す動きが広がりを見せ、時代が大きく変わろうとしている。そこで、放牧による自給飼料活用による国土保全、放牧を取り入れた新規就農者の低コスト酪農とゆとりのある生活の実現、新規就農者の定着による農村社会の維持の重要性が増しており、国の政策による積極的な支援が期待されている。(注1):『農業技術辞典』(独)農業・生物系特定産業技術研究機構、農文協、2006

(注2):荒木和秋「海外先進国の放牧畜産の現状と課題」『畜産コンサルタントNo.642』中央畜産会、2018.6、

(注3):「公共牧場・放牧をめぐる情勢」農林水産省、平成30年12月

(注4):荒木和秋「水稲作、小麦作、酪農、肥育素牛生産における国際競争力の比較分析に基づく今後の技術開発方向の提示」国立研究開発法人食品産業技術総合研究機構、2016

(注5):荒木和秋『世界を制覇するニュージーランド酪農−日本酪農は国際競争に生き残れるか−』デーリィマン社、2003

(注6):山田日登志『ムダとり』幻冬舎、2002

(注7):「気候・地勢に大きな壁」全酪新報2014.2.10

(注8):荒木和秋「乳飼比に表れる集約放牧の効果、農業所得は1,700万円を達成」、DAIRYMAN 2019-10

(注9):荒木和秋「集約放牧と季節繁殖でゆとりと高収益を実現」DIRYMAN2016-8

(注10):荒木和秋「集約放牧と山地酪農を融合し岩山を宝の山に」DIRYMAN2016-9

(注11):荒木和秋「通年屋外飼育、季節繁殖、作業受託などで省力化図る」DIRYMAN2016-3

(注12):「北海道における酪農経営の離脱状況について(H30.2.1〜H31.1.31)北海道農政部生産振興局

(注13):荒木和秋「研究会の強い結びつきが活動成果として表れる」DIRYMAN2018-8

(注14):荒木和秋「SDGsにかなった放牧が日本酪農の未来を照らす」DIRYMAN2020-3

(注15):イザベル・オークショット他『ファーマゲドン』日経BP、2015

(注16):大塚健太郎、井田俊二「ニュージーランドの酪農業界における環境問題への取り組み」『畜産の情報』2019.8