ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 国産濃厚飼料の利用実態 〜北海道での子実用トウモロコシ利用を事例に〜

酪農学園大学 農食環境学群 准教授 日向 貴久

【要約】

本稿では、国内での濃厚飼料生産量が急速に伸びる中、受け手である畜産農家の利用実態に焦点を当て、利用する際の課題を考える。現在のところ、国産濃厚飼料は利用する畜種の限定や輸送手段の問題などが見られる。畜産農家は一般消費者にとって生産者であると同時に、トウモロコシを生産する農家にとっては消費者であり、フードチェーンの川上・川下両方向に対応しなければならない。国産子実用トウモロコシの採卵鶏での導入事例を見ると、トウモロコシ以外の飼料原料も厳選し、「国産」であることをアピールするなど、ブランド化による付加価値形成が必要となることがわかる。

1 はじめに

近年の飼料価格の高騰は、畜産農家の経営に大きな打撃を与えている。チモシーやルーサンなどの粗飼料もさることながら、トウモロコシなどの濃厚飼料の価格は、特にこれらを主体として飼養する中小家畜経営への影響が大きい。

トウモロコシの国際相場は2020年あたりから上昇し、ロシアとウクライナの軍事衝突が発生してからは一段高となった。20年まで1トン当たり2万円台だった輸入トウモロコシのCIF価格は、22年には同5万〜6万円の水準まで上昇した(図)。このことも、トウモロコシの国内生産の必要性が高まっていることを如実に表していると言えよう。

トウモロコシを穀物として栽培し子実部のみを収穫する、いわゆる子実用トウモロコシは1960年ごろまでは国内でも栽培されていたが、現在はほぼ100%を輸入に依存している。大部分は飼料として利用され、農林水産省の「令和3年度食料需給表(概算)」によると、2021年度はトウモロコシ全輸入量1531万トンの8割以上を占める1186万トンが飼料用に仕向けられた。同年のコメの国内仕向量820万トンと比べると2倍弱の量であり、今やトウモロコシは日本の農業、特に畜産とは切っても切れない関係にある。

子実用トウモロコシは、主に水田でデントコーンを栽培し、子実部のみを脱穀・収穫し利用するもので、国内での普及面積は22年時点で2000ヘクタールに達する勢いである。主産地は北海道で、全国シェアで6割を占める。主に空知や石狩での取り組みが盛んである(注1)。子実用トウモロコシの生産者に対するメリットは以下の点が挙げられる。一つ目は省力性である。筆者が道内の代表的な生産者を調査した結果では、19年産の10アール当たり労働時間は1.9時間であった。農林水産省「農産物生産費統計」にある同年の北海道平均の水稲15.5時間(個別経営)や、大豆6.9時間、小麦3.1時間と比べてもかなり省力的である。北海道での子実用トウモロコシの圃 場作業は、播種の後は追肥と防除1回で済むことが多く、収穫まで大きな労働負担となる作業はなく、このことが労働時間の少なさにつながっている。二つ目は生産コストの低さである。先述の調査では、10アール当たり生産費(全算入生産費)はおよそ6万5000円であった。これも水稲の統計値11万3000円と比べ少なく、加えてトウモロコシはC4植物(注2)であり、光合成効率に優れていることから収量が10アール当たり1トンを超える例も見られる。このことも生産物当たりコストの低減に寄与している。ただし、生産費を品代収益のみで賄うことは難しく、仮に収量が同1トンとしても生産費と均衡するには1キログラム当たり65円の生産者手取り価格が必要になる。現在は水田利活用交付金の戦略作物助成(10アール当たり3万5000円)+子実用トウモロコシ加算(同1万円)や水田リノベーション事業(同4万円)など、水田を対象とした支援制度が充実しており、現在では水田での作付けがほとんどであることの大きな要因となっている。子実用トウモロコシは主に水田作地帯での作付けが進む一方で、利用においては課題もあり改善すべきところも多い。

本稿では、子実用トウモロコシを題材に、国産濃厚飼料を畜産農家が利用する場合の実態を調査し、課題を指摘したい。

(注1)道内における子実用トウモロコシ生産の先進的な取り組みの詳細は、『畜産の情報』2020年5月号の拙著「水田作地帯における国産濃厚飼料生産に向けた取り組みと今後の展望〜北海道での子実用トウモロコシ栽培を事例に〜」(https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_001121.html)を参照されたい。

(注2)光合成の過程で、一般的な二酸化炭素(CO2)還元回路のほかに、炭素原子を四つ持つ有機物へCO2を濃縮する回路を持つ植物。

トウモロコシの国際相場は2020年あたりから上昇し、ロシアとウクライナの軍事衝突が発生してからは一段高となった。20年まで1トン当たり2万円台だった輸入トウモロコシのCIF価格は、22年には同5万〜6万円の水準まで上昇した(図)。このことも、トウモロコシの国内生産の必要性が高まっていることを如実に表していると言えよう。

子実用トウモロコシは、主に水田でデントコーンを栽培し、子実部のみを脱穀・収穫し利用するもので、国内での普及面積は22年時点で2000ヘクタールに達する勢いである。主産地は北海道で、全国シェアで6割を占める。主に空知や石狩での取り組みが盛んである(注1)。子実用トウモロコシの生産者に対するメリットは以下の点が挙げられる。一つ目は省力性である。筆者が道内の代表的な生産者を調査した結果では、19年産の10アール当たり労働時間は1.9時間であった。農林水産省「農産物生産費統計」にある同年の北海道平均の水稲15.5時間(個別経営)や、大豆6.9時間、小麦3.1時間と比べてもかなり省力的である。北海道での子実用トウモロコシの

本稿では、子実用トウモロコシを題材に、国産濃厚飼料を畜産農家が利用する場合の実態を調査し、課題を指摘したい。

(注1)道内における子実用トウモロコシ生産の先進的な取り組みの詳細は、『畜産の情報』2020年5月号の拙著「水田作地帯における国産濃厚飼料生産に向けた取り組みと今後の展望〜北海道での子実用トウモロコシ栽培を事例に〜」(https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_001121.html)を参照されたい。

(注2)光合成の過程で、一般的な二酸化炭素(CO2)還元回路のほかに、炭素原子を四つ持つ有機物へCO2を濃縮する回路を持つ植物。

2 国産濃厚飼料の利用における課題

筆者が以前に子実用トウモロコシを利用する畜産農家を聞き取りした結果からは、大きく以下の3点の課題が指摘できた。

・利用する畜種の限定

・プレミアを付けた販売の必要性

・輸送手段の問題

第一に、子実用トウモロコシを利用する畜産経営の畜種は、中小家畜でも特に小規模の養鶏に限定されていた。大家畜ではトウモロコシを多いところで1日1頭当たり5キログラム摂取するが、子実用トウモロコシの市場は狭隘 であり、通年供給できるまでには至っていない。畜産では飼料を頻繁に変更すると家畜の健康に与える影響だけではなく、経営者の意思決定機会が増えることから、できるだけ通年での取引が選好される。このことから、採食量が少なく通年供給が可能な小規模の中小家畜に販路が限られるものと考えられる。

第二に、子実用トウモロコシで生産される畜産物は高価格での販売となっていた。子実用トウモロコシの価格は、近年でも輸入品より高い水準であり、コストの増加分は販売価格で対応することになる。商品を差別化するために消費者に周知するポップでは、飼養方法や、NON-GMO(非遺伝子組み換え)、ポストハーベスト農薬フリー(注3)を主としたものよりも、国産飼料であることを大きく打ち出している事例が多かった。また、倫理的消費を意識する消費者の割合がいずれの事例でも高いことが指摘できる。

第三に、小ロットに起因する輸送手段の問題が懸念されていた。変敗リスクは、北海道からの長距離輸送にならざるを得ないことが要因の一つでもあるが、消費地近郊での大量貯蔵と破砕ができれば、変敗リスク回避と輸送コストの低下は可能である。しかし、現行の法制度では関税の問題があり、同一の場所に国産トウモロコシと輸入品を同時に保管することは認められていない。保管施設には税関の認可が必要であり、設置を困難としているものと考えられる。

(注3)収穫後の農産物の品質維持を目的とした農薬が使用されていないこと。

・利用する畜種の限定

・プレミアを付けた販売の必要性

・輸送手段の問題

第一に、子実用トウモロコシを利用する畜産経営の畜種は、中小家畜でも特に小規模の養鶏に限定されていた。大家畜ではトウモロコシを多いところで1日1頭当たり5キログラム摂取するが、子実用トウモロコシの市場は

第二に、子実用トウモロコシで生産される畜産物は高価格での販売となっていた。子実用トウモロコシの価格は、近年でも輸入品より高い水準であり、コストの増加分は販売価格で対応することになる。商品を差別化するために消費者に周知するポップでは、飼養方法や、NON-GMO(非遺伝子組み換え)、ポストハーベスト農薬フリー(注3)を主としたものよりも、国産飼料であることを大きく打ち出している事例が多かった。また、倫理的消費を意識する消費者の割合がいずれの事例でも高いことが指摘できる。

第三に、小ロットに起因する輸送手段の問題が懸念されていた。変敗リスクは、北海道からの長距離輸送にならざるを得ないことが要因の一つでもあるが、消費地近郊での大量貯蔵と破砕ができれば、変敗リスク回避と輸送コストの低下は可能である。しかし、現行の法制度では関税の問題があり、同一の場所に国産トウモロコシと輸入品を同時に保管することは認められていない。保管施設には税関の認可が必要であり、設置を困難としているものと考えられる。

(注3)収穫後の農産物の品質維持を目的とした農薬が使用されていないこと。

3 事例経営に見る国産飼料の利用

(1)竹内養鶏場の概要

株式会社竹内養鶏場(以下「竹内養鶏場」という)は北海道の東部、十勝管内音更町で養鶏を営む家族経営である。労働力は共同で代表を務める竹内康浩氏(写真1)と父の強氏のほか、母と姉の4人である。その他に雇用者が5人おり、うち4人が卵のパッキングを行い1人が鶏舎の管理をしている。竹内養鶏場には1300羽を飼養できるケージが11あり、飼養羽数は約1万4000羽である。品種はソニア(8割)とボリスブラウン(2割)であり、ソニアはピンク色の卵、ボリスブラウンは茶褐色の俗にいう「赤玉」を産卵する。各ケージで2品種を同じ割合で飼養している。鶏は105日齢の大

鶏ふんは、もみ殻を近隣の農家より無料で調達しケージの下に敷き、定期的に堆肥盤へ移動させる。堆肥盤へたまった鶏ふんは近くの農家が利用している。以前は鶏ふんの臭いは大きな課題であった。鶏舎から直線で300メートルの距離にある小学校で、体育の授業の際には鶏舎の前がマラソンコースにもなっていたが、そこを走る児童から「臭いが強い」と言われていた。現在はふん尿処理や飼料の変更などの効果で課題は払しょくされたと評価しており、筆者が調査で訪問した際にも、鶏舎特有の臭いはほとんど感じられなかった。

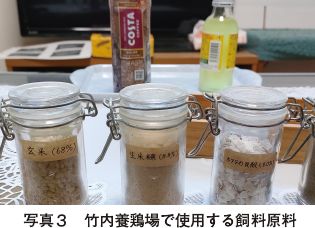

(2)竹内養鶏場で給与する飼料

竹内養鶏場では、「米

飼料を国産とする際にはタンパク質の供給が一つの課題となるが、同じ道東の釧路で生産される、CP(注4)65以上の魚粉を利用している。魚粉は配合割合が高くなると卵に魚臭さがついてしまうという課題がある。一般に、飼料への配合割合が3〜4%になると、臭みが出て来ると言われるが、竹内養鶏場では15%と高い。水揚げしてその日のうちに丸ごと加工された新鮮なサンマやイワシ、ニシンなどを利用している。魚かすと言われる、アラの部分を主体として生産されるものより単価は高いものの、混合できる量が多くなると考えてこちらを選択している。

また、ミネラルやビタミン類の供給源として、生米ぬかも利用する。生米ぬかは水分率が高く腐敗しやすい性質をもっているため、採卵鶏での利用はあまり一般的ではない。しかし、ここでは配送頻度を上げてもらうことで腐敗を防ぐ工夫により、9%弱の混合が可能となっている。カルシウム源は、オホーツク海側にあるサロマ湖で採れたホタテの貝殻を利用している。これらは天日で乾燥させた後、熱風殺菌を経て粉砕しており、8%を占めている。その他、不足する塩分やビタミン類、ビフィズス菌を0.2%添加するが、これ以外はすべて北海道内から調達した原料ということになる。北海道産の原料にこだわるのは、遺伝子組み換え作物やポストハーベスト農薬を使わない、安全で安心な卵を作るための竹内氏親子の2代にわたるこだわりであり、長年の理想としていた形だと言う。購入飼料はすべて、地元の飼料業者を介して仕入れている。

飼料の給与は1日1回で4〜7時の間に行う。完全自家配合で、給与量は1日1羽当たり110〜120グラムを目安としている(写真5)。これは与える飼料の消化吸収率が高いためで、結果として給与量が少なく済んでいるのだと考えている。自家配合しているのは、原料を厳選して調達していることに加え、自らの目で気候や鶏の体調をモニターし、配合をリアルタイムで微調整するためである。

(注4)粗タンパク質(Crude Protein)含量。

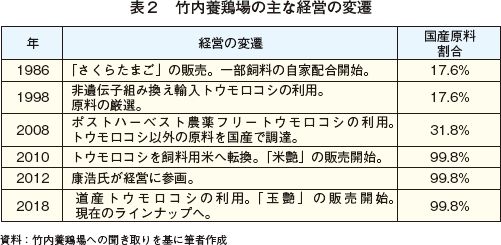

(3)国産濃厚飼料を利用するまでの経緯

竹内養鶏場が国産の濃厚飼料を使い始めた背景には、遺伝組み換え作物やポストハーベスト農薬の不使用に対するこだわりがある(表2)。1986年に「さくらたまご」の販売を始めたが、そのころから飼料の一部自家配合を始めて、開放鶏舎を採用していた。飼料原料も10数種類利用しており、大豆かすや魚粉を中心に20%弱が国産原料であった。98年より非遺伝子組み換えのトウモロコシを利用するようになり、同時に試行錯誤を重ねながら原料の種類を厳選していくようになった。2008年には、輸入トウモロコシをポストハーベスト農薬フリーに切り替え、その他の輸入原料は生米ぬかや貝殻などの国産品に切り替えた。これにより、国産原料の比率は3分の1に増加した。

大きな転換点は2010年である。当時は政府による飼料用米への支援が始まり、米の飼料利用が加速したころである。もともと、健康に気を配った畜産物を作りたいと考えていた経営主の強氏は、海外産の飼料価格が2カ月単位で変動して飼料費の長期的な見通しが立ちにくいことと、安定した仕入れを確保できないことに苦労していた。そこで、飼料会社の提案もあり米を飼料として使うことを決めた。濃厚飼料の中身を変える場合には、通常は家畜への影響も考えて1〜2割程度から始めることが多いが、その前より多くの試行錯誤で飼料の見直しを行っていたことから、業務用鶏卵(主に地元の菓子屋などへの販売)以外はすべてを米に転換した。それでも当初は鶏も軟便になったり、消費者からも黄身の色が薄くなったことへの苦情があったりして、対応に夜遅くまでかかることもあった。しかし、次第に消費者の評価が高まっていった。これにより、飼料の北海道産原料の比率は99.8%となった。当時、康浩氏は看護師をしており、経営継承をする予定はなかったが、30年以上の父の安全・安心な鶏卵作りへのこだわりを間近で見て後継者となることを決意し、12年に病院を退職し経営に参画するようになった。

18年には、飼料業者の提案により、トウモロコシを北海道産のものに転換することになった。これにより、現在の2種類のブランド卵のラインナップが確立することとなった。

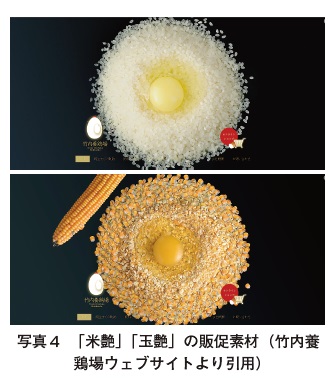

(4)鶏卵の販売

「米艶」と「玉艶」の2種類の卵は、黄身の色のコントラストが鮮やかであり、ブランド価値を形成することに貢献しているものと考えられる。「米艶」「玉艶」とも、生産量の約半分が生協に出荷されるほか、残りの半分は飲食店での利用や近隣の販売施設などで直接販売している。中でも、養鶏場の近くにある「道の駅 おとふけ」では、2種類のブランド卵を販売するとともに、「米艶」を使った白いオムライスが駅内の洋食店で提供され、人気を博している(写真6)。販売に当たっては、康浩氏が自らの足で営業を掛けたものが多く、地元の有名菓子メーカーにも業務用として鶏卵を販売するなど、流通チャネルは多岐にわたる。

4 おわりに

近年は輸入原料の価格が高騰しているとはいえ、国産原料はまだ輸入品より価格の高いことが多い。プレミアを付けた販売の視点から竹内養鶏場の取り組みを見ると、もともとあった飼料用米を使った卵に国産トウモロコシを使った卵をラインナップに加えることで、ブランド化を成功させていると言える。

濃厚飼料の調達に関しては地元の飼料業者に任せており、飼料の調達に関しては今のところ問題はない。畜産農家が国産濃厚飼料を利用するとなった場合、自己で調達しようとなると比較的小ロットで飼料を定期的に輸送する必要が生じる。特に家族経営の場合は、調達や流通に労働力を向けるのは難しいかもしれない。国産飼料を利用する畜産経営は、畜産のフードシステムの中では、消費者に対して畜産物を提供する生産者であるのと同時に、飼料を国内の耕種経営から購入する消費者の側面も持つ。つまり、畜産経営は川上側、川下側の両方向にステークホルダーが存在し、異なる視点での対応が迫られることになる。この意味でも、飼料業者を介した取引が必要になってくるものと思われる。ただし、国産濃厚飼料を加工するには輸入品との混合を防ぐため専用の施設が必要となることから、取り扱いはまだ多いとは言えず、今後の対応が待たれる。

国産濃厚飼料は、政策の後押しの効果もありその生産量が急速に伸びているところである。国産飼料を畜産農家が利用し消費者に提供することは、従来言われていた安全・安心に配慮した消費者への農産物の提供のみならず、食料安全保障の意味からも重要である。耕種農家-畜産農家-消費者と、国産のフードチェーンを構築することは、今後ますます重要になってくるものと思われる。

濃厚飼料の調達に関しては地元の飼料業者に任せており、飼料の調達に関しては今のところ問題はない。畜産農家が国産濃厚飼料を利用するとなった場合、自己で調達しようとなると比較的小ロットで飼料を定期的に輸送する必要が生じる。特に家族経営の場合は、調達や流通に労働力を向けるのは難しいかもしれない。国産飼料を利用する畜産経営は、畜産のフードシステムの中では、消費者に対して畜産物を提供する生産者であるのと同時に、飼料を国内の耕種経営から購入する消費者の側面も持つ。つまり、畜産経営は川上側、川下側の両方向にステークホルダーが存在し、異なる視点での対応が迫られることになる。この意味でも、飼料業者を介した取引が必要になってくるものと思われる。ただし、国産濃厚飼料を加工するには輸入品との混合を防ぐため専用の施設が必要となることから、取り扱いはまだ多いとは言えず、今後の対応が待たれる。

国産濃厚飼料は、政策の後押しの効果もありその生産量が急速に伸びているところである。国産飼料を畜産農家が利用し消費者に提供することは、従来言われていた安全・安心に配慮した消費者への農産物の提供のみならず、食料安全保障の意味からも重要である。耕種農家-畜産農家-消費者と、国産のフードチェーンを構築することは、今後ますます重要になってくるものと思われる。