ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 豚熱発生から5年を迎えて

明治アニマルヘルス株式会社 テクニカルアドバイザー

(元 国立研究開発法人農研機構動物衛生研究所長) 津田 知幸

1 はじめに

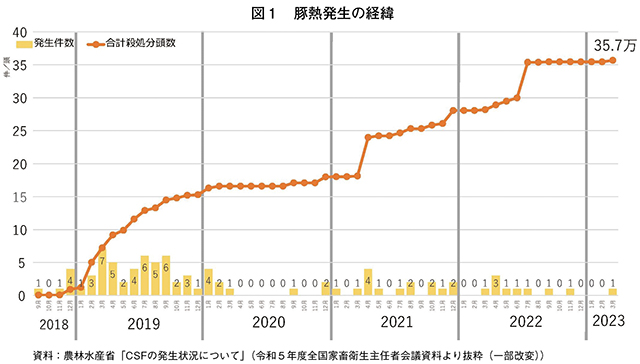

養豚業にとって口蹄疫と並んで最も恐れられている病気の一つに豚熱があります。日本は過去にはワクチン接種によって豚熱を撲滅して、ワクチン非接種清浄国となった歴史がありますが、2018年に26年ぶりに発生した豚熱は、これまでに計86事例(23年3月7日時点。以降、7月18日まで発生は確認されていない)に上り、約35万7000頭が殺処分されました(図1)。豚熱は今回初めて野生イノシシにもまん延し、本州と四国の34都府県で感染が確認されています。このような野生動物も巻き込んだ家畜伝染病対策は日本にとっては未経験の領域であり、技術的にも行政的にも多くの課題に直面しています。本稿では、5年目を迎えた豚熱対策の現状を紹介します。

2 豚熱とは

豚熱は、豚熱ウイルスによって引き起こされる豚とイノシシの家畜伝染病です。ウイルスは感染動物のふんや分泌物を介して、これと接触した動物に感染します。感染動物の肉や肉製品中でもウイルスは長期間生残するため、これを摂食した豚も感染し、これが国際間伝播 の原因にもなっています。豚熱は急性から慢性まで広い病型を示し、致死率が高く数日で死亡するものから軽症や無症状のものまでさまざまです。こうした病型の違いは豚の日齢や品種による差のほか、ウイルス株の違いによっても生じるとされており、日本の過去の豚熱が急性型であったのに対して、今回は慢性型に近いとされています。

3 日本の豚熱の歴史

日本の豚熱は1887年(明治20年)に米国から輸入した種豚で発生した事例が最初とされ、その後国内にまん延したと思われます。さまざまな対策を講じても発生を抑えることはできませんでしたが、有効性に優れたGP生ワクチンがわが国で開発・使用された1969年以降は豚熱の発生が激減し、92年の熊本県での発生を最後に終息しました。96年からは豚熱撲滅対策が開始され、第1段階のワクチン接種の徹底、第2段階の都道府県ごとの清浄性確認と併せた接種中止、そして第3段階の全国的なワクチン接種中止が進められ、2007年には豚熱撲滅宣言に至りました。そして、15年の国際獣疫事務局(OIE(現WOAH))による清浄国認定によって、発生国からの豚肉などの輸入が禁止されました。

4 新たな豚熱の発生状況

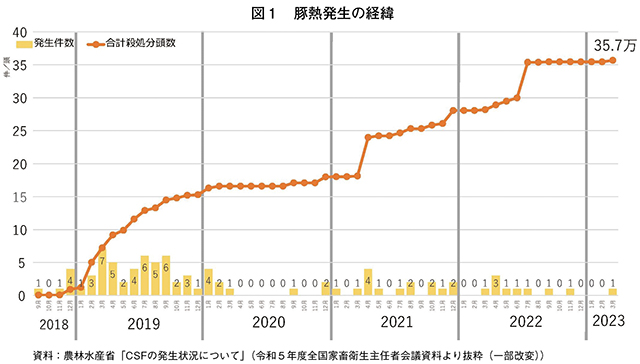

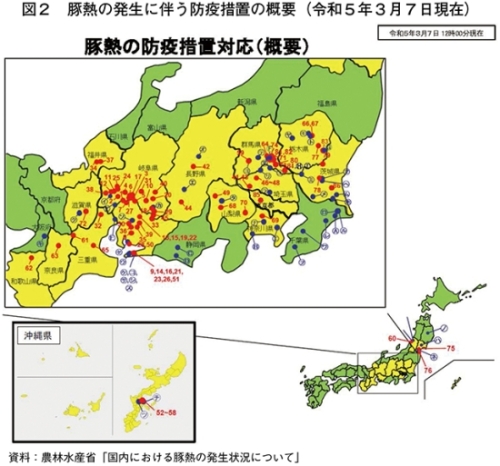

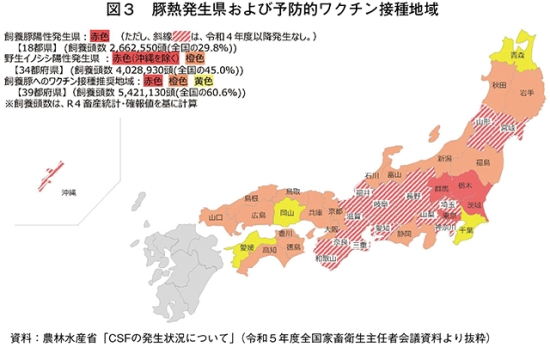

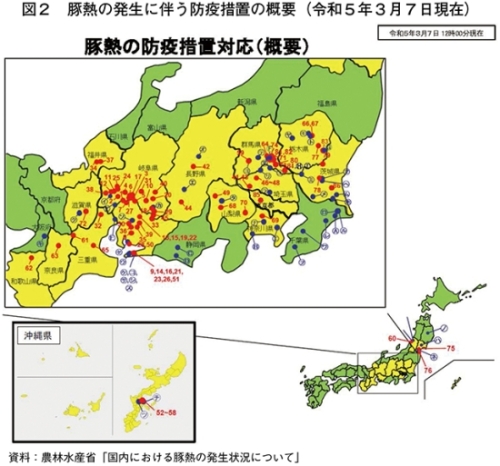

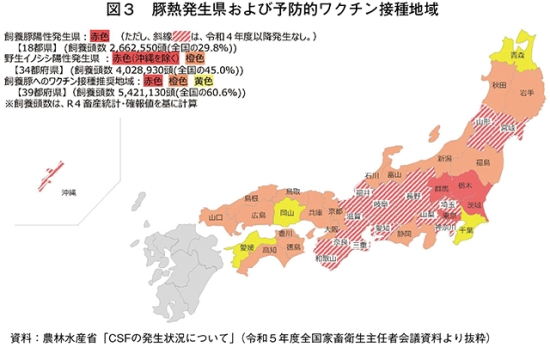

2018年9月に岐阜市の一貫生産養豚場で豚熱の発生が確認されたのを皮切りに、岐阜県内の養豚場やイノシシ飼育場などで発生が相次ぎました(図2)。最初の発生確認直後、当該農場から7.4キロメートル離れた用水路で死亡して発見された野生イノシシが豚熱に感染していたことが確認されました。野生イノシシの感染確認はその後も相次ぎ、確認地域も徐々に広がっています。養豚場での豚熱の発生は翌19年には愛知県でも起こり、出荷先の他府県の農場にも波及するなど、大規模で広域的な発生となりました。さらに19年9月には長野県や埼玉県でも発生しました。養豚場での感染拡大を受けて飼養豚への予防的ワクチン接種が決定され、同年10月よりワクチン接種が開始されました(図3)。20年1月にはこれまでの発生地域から遠く離れた沖縄県でも発生し、同県での4月の収束までに7例発生しました。同県では野生イノシシの感染は確認されておらず、疫学調査の結果、国内感染地域のウイルス汚染肉を食品残さとして、非加熱のまま飼養豚に与えたことが初発例の発生原因と推定されました。一方、野生イノシシの豚熱感染確認地域は徐々に広がり、23年6月14日現在で34都府県に及んでいます(図4)。沖縄県を含むワクチン接種推奨地域においては接種プログラムに従って予防的ワクチン接種が行われていますが、飼養豚での豚熱発生は同地域でも起こり、20年9月以降の発生は1例を除きすべてワクチン接種農場で起こっています。

5 ウイルスの伝播と対策

疫学調査の結果、豚熱ウイルスは海外から新たに侵入し、最初に野生イノシシ群に感染して養豚場の飼養豚に伝播した可能性が高いと考えられました。野生イノシシの感染は違法に持ち込まれた汚染畜産物による可能性が高く、動物検疫所における携帯品検査でも、豚熱発生国からの豚由来の輸入禁止品の持ち込み事例があったこともこの推定を裏付けています。飼養豚への感染は、野生イノシシの感染が確認されている地域では、イノシシ由来のウイルスが人や作業器具、あるいは野生動物を介して農場内に侵入し、起こったと考えられました。また、子豚の出荷、養豚場密集地帯での豚の移動、農場間伝播による発生も確認されています。一方、野生イノシシの感染が確認されていなかった地域での発生は、野生イノシシのウイルスが車両などに付着し、他の地域から遠距離を運ばれて農場周辺に到達し、さらにこれが農場内に伝播したと推定されました。

飼養豚の豚熱対策には農場衛生の強化が不可欠ですので、家畜の飼養に係る衛生管理の方法などを定める「飼養衛生管理基準」が改訂され2021年9月に公布されました。一方で、野生イノシシの感染が確認されている地域では衛生対策のみで防ぐのは困難であることから、前述の通り飼養豚に対する予防的ワクチン接種も行われています。また、野生イノシシ対策も重要で、捕獲強化による個体数削減や経口ワクチン散布による免疫付与なども実施されています。しかし、野生イノシシの生息数や感染状況を把握した上で、こうした対策を継続的に行う必要があるなどの課題も残されています。

飼養豚の豚熱対策には農場衛生の強化が不可欠ですので、家畜の飼養に係る衛生管理の方法などを定める「飼養衛生管理基準」が改訂され2021年9月に公布されました。一方で、野生イノシシの感染が確認されている地域では衛生対策のみで防ぐのは困難であることから、前述の通り飼養豚に対する予防的ワクチン接種も行われています。また、野生イノシシ対策も重要で、捕獲強化による個体数削減や経口ワクチン散布による免疫付与なども実施されています。しかし、野生イノシシの生息数や感染状況を把握した上で、こうした対策を継続的に行う必要があるなどの課題も残されています。

6 今後の展望

今後の豚熱対策としては、農場衛生強化のための飼養衛生管理の向上が基本ですが、日本にウイルスを入れないための水際対策、そして環境中のウイルスを封じ込めるための野生イノシシ対策を複合的に実施することが重要です。野生イノシシの感染状況を把握するためのサーベイランス(監視)の強化や経口ワクチンの取り組みにもさらに力を入れる必要もありますが、農場衛生の強化のみでは農場へのウイルスの侵入を防ぐことができない場合には飼養豚へのワクチン接種を続ける必要があります。2020年4月に家畜伝染病予防法の改正により野生動物での家畜伝染病対策が強化されましたが、制度的整備や体制のさらなる強化とともに、アフリカ豚熱などの侵入に備えた野生動物での疾病対策の具体化が求められています。欧州の経験を踏まえても、森林密度や植生において日本の状況ははるかに複雑であることから、10年単位の長期的な取り組みが必要と思われます。

7 おわりに

国内で26年ぶりに発生した豚熱は、生息数と生息地域が近年急速に増加・拡大している野生イノシシに感染し、これがさまざまな経路で養豚場の豚に感染するという極めてコントロールが難しい伝播を起こしています。ウイルスの伝播を断ち切り、飼養豚を豚熱から守る方策を定着させることは、現在世界的な脅威となっているアフリカ豚熱の対策にもつながります。こうした取り組みを成功させるためには、畜産関係者ばかりでなく狩猟関係者、山野に立ち入る一般の方の協力も不可欠ですので皆さまのご協力をお願いします。

(プロフィール)

熊本県出身

1980年3月宮崎大学大学院農学研究科獣医学専攻修士課程修了

1980年4月農林水産省家畜衛生試験場入省

2016年3月国立研究開発法人農研機構動物衛生研究所長を退職し、一般財団法人化学及血清療法研究所を経て、明治アニマルヘルス株式会社(現職)に至る。

現在、農林水産省拡大豚熱疫学調査チーム検討会および野生イノシシ豚熱対策検討会の座長を務める。

(プロフィール)

熊本県出身

1980年3月宮崎大学大学院農学研究科獣医学専攻修士課程修了

1980年4月農林水産省家畜衛生試験場入省

2016年3月国立研究開発法人農研機構動物衛生研究所長を退職し、一般財団法人化学及血清療法研究所を経て、明治アニマルヘルス株式会社(現職)に至る。

現在、農林水産省拡大豚熱疫学調査チーム検討会および野生イノシシ豚熱対策検討会の座長を務める。