�z�[�� > �{�Y > �{�Y�̏�� > �ߘa5�N�u�{�Y���v�v�ɂ���

�@�_�ѐ��Y�Ȃ��ߘa5�N7��7���Ɍ��\�����u�{�Y���v�i�ߘa5�N2��1�����݁j�v�ɂ��āA���p���A���p���A�A�u���C���[����э̗��{�̊T�v���ȉ��̒ʂ����B

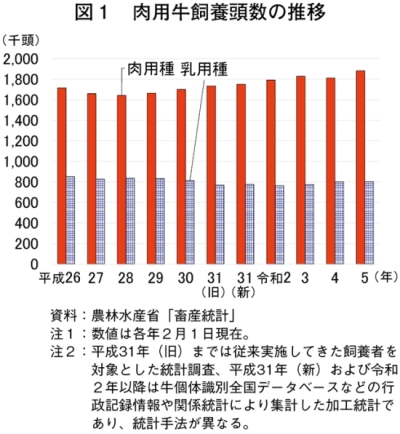

�y���p���z�ߘa5�N�̓��p�����{�����́A�O�N��킸���ɑ�

���p��͑O�N���݁A���p��͑�

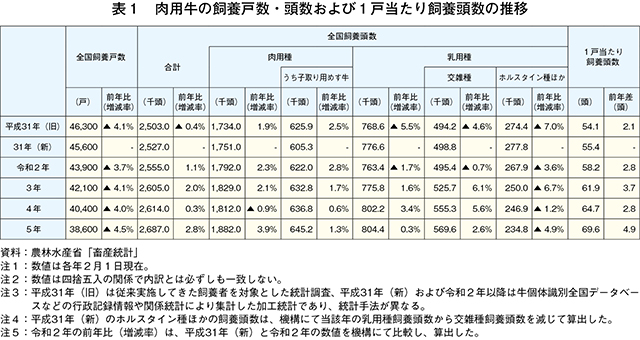

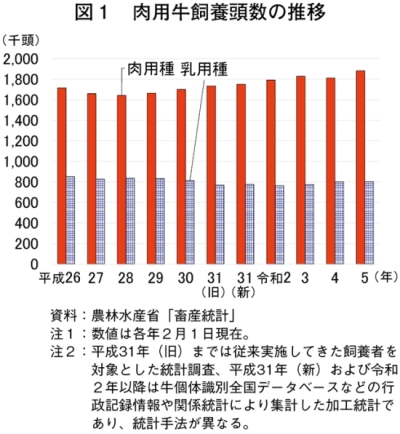

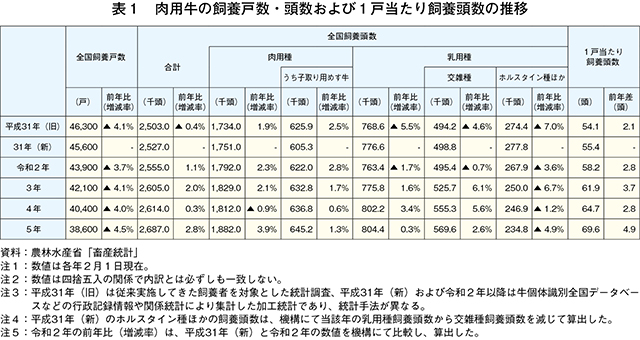

�@���p���̎��{�ː��́A���K�͑w�𒆐S�Ɍ����X���Ő��ڂ��Ă���A�ߘa5�N��3��8600�ˁi�O�N��4.5�����j�ƑO�N�����⌸�������i�\1�j�B����A���{�����́A�ߔN�A�����X���ɂ���A268��7000���i��2.8�����j�ƑO�N����킸���ɑ��������i�}1�j�B���̌��ʁA���p����1�˓����莔�{�����́A�O�N����4.9����������69.6���ƂȂ�A�K�͊g�傪�i�W���Ă���B

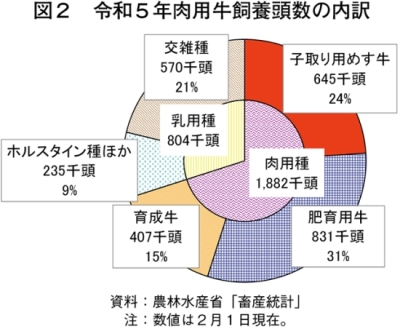

�@���p���́A���p�킨��ѓ��p���i��1�j�ɑ�ʂ���A���{�����̂�����7�������p��i188��2000���A��3.9�����j�A��3�������p��i80��4400���A��0.3�����j�ƂȂ��Ă���i�}2�j�B

�@

�@

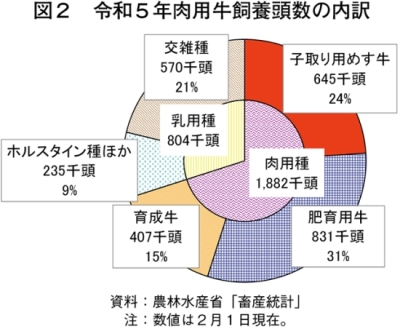

�@���p��̓��������ƁA�q���p�߂������O�N��1.3������64��5200���i���p���S�̂ɐ�߂銄����24���j�ƂȂ�������A���p���͓�4.0������83��500���i��31���j�A�琬������7.9������40��6500���i��15���j�ƂȂ����B

�@���p��̓��������ƁA�q���p�߂������O�N��1.3������64��5200���i���p���S�̂ɐ�߂銄����24���j�ƂȂ�������A���p���͓�4.0������83��500���i��31���j�A�琬������7.9������40��6500���i��15���j�ƂȂ����B

�@���p��̓��������ƁA���G�킪��2.6������56��9600���i���p���S�̂ɐ�߂銄����21���j�ƂȂ�������A�z���X�^�C����ق��͓�4.9������23��4800���i��9���j�ƂȂ����B

�i��1�j�u�{�Y���v�v�ł́A���p��̓��p���Ƃ́A�z���X�^�C����A�W���[�W�[��Ȃǂ̓��p��̋��̂����A���p��ړI�Ɏ��{���Ă��鋍�ŁA���p��Ɠ��p��̌��G����܂ނƒ�`����Ă���B

�S�̂�4�����߂�u500���ȏ�v�K�w�̌o�c�̎��{�������L��

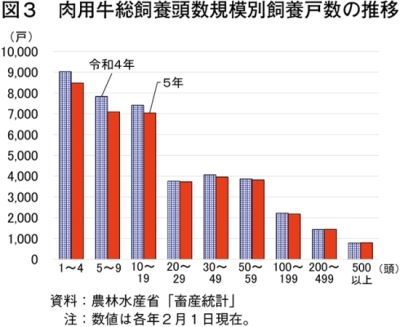

�@���p���̑����{�����K�͕ʂ̎��{�ː��ɂ��ẮA1�`199���܂ł��܂މ���7�K�w�͂�������O�N����������̂ɑ��A200�`500���ȏ�܂ł��܂ޏ��2�K�w�͂�������O�N���������i�}3�j�B1�`4���̊K�w���ł������S�̂�22�����߂�8480�ˁi�O�N��6.0�����j�A������5�`9���̊K�w��7090�ˁi��9.5�����j�A10�`19���̊K�w��7040�ˁi��5.0�����j�ƂȂ��Ă���A��������S�̂�18�����߂��B����牺��3�K�w�̑S�̂ɐ�߂銄���͑O�N����1�|�C���g�ቺ�������̂�58���ƂȂ��Ă���A�����̊������߂Ă��邱�Ƃ�������B�܂��A�S�̂�2�����߂�500���ȏ�̊K�w��792�ˁi��1.1�����j�A��4�����߂�200�`499���̊K�w��1440�ˁi��0.7�����j�ƂȂ�A���2�K�w�̊����͑O�N�Ɠ���6���ƂȂ����B

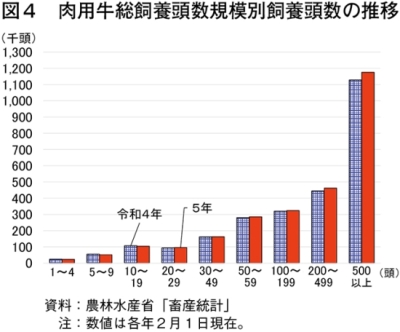

�@���p���̑����{�����K�͕ʂ̎��{�����ɂ��ẮA�����{�����K�͕ʂ̎��{�ː��Ɠ��l�ɉ��ʑw�̌����������A1�`19���܂ł��܂މ���3�K�w�͂�������O�N�������������ŁA20�`500���ȏ�܂ł��܂ޏ��6�K�w�͂�������O�N���������i�}4�j�B500���ȏ�̊K�w�̎��{�������ł������A�S�̂�44�����߂�117��6000���i��4.3�����j�A������200�`499���̊K�w��17�����߂�46��2300���i��4.0�����j�ƂȂ����B200���ȏ�̏��2�K�w���S�̂ɐ�߂銄���͑O�N����1�|�C���g�㏸��61���ƂȂ�A��K�͑w�ő����̓��p�������{����Ă��邱�Ƃ�������B

�i�{�Y�U�����@�c���@���F�j

�y���p���z���{�ː��A���{�����Ƃ��ɑO�N�䌸

�S���̎��{�ː��A�O�N��5.3����

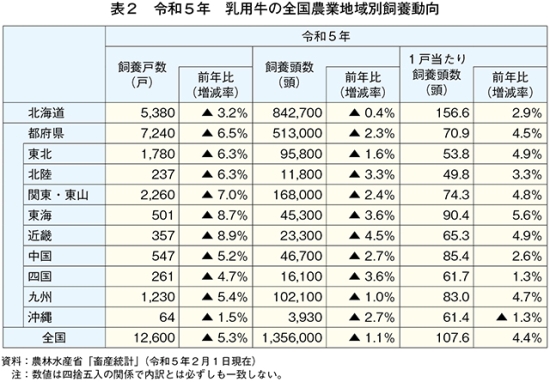

�@�ߘa5�N2��1�����݂̓��p�����{�ː��́A1��2600�ˁi�O�N��5.3�����j�ƑO�N�����⌸�������i�\2�j�B�n��ʂɌ���ƁA�k�C����5380�ˁi��3.2�����j�A�s�{����7240�ˁi��6.5�����j�Ƃ���������������B�܂��A���p�����{�����́A135��6000���i��1.1�����j�ƑO�N����킸���Ɍ��������B�n��ʂɌ���ƁA�k�C����84��2700���i��0.4�����j�A�s�{����51��3000���i��2.3�����j�Ƃ�������O�N���킸���ɉ�������B1�˓�����̎��{�����́A107.6���i��4.4�����j�ƑO�N������������B�n��ʂɌ���ƁA�k�C����156.6���i��2.9�����j�A�s�{����70.9���i��4.5�����j�Ƃ�������������Ă���B�_�ƒn��ʂł́A����i��1.3�����j�����������ׂĂ̒n��ő������Ă���B

���{�����u100���ȏ�v�̊K�w�A�S�̂̔������߂�

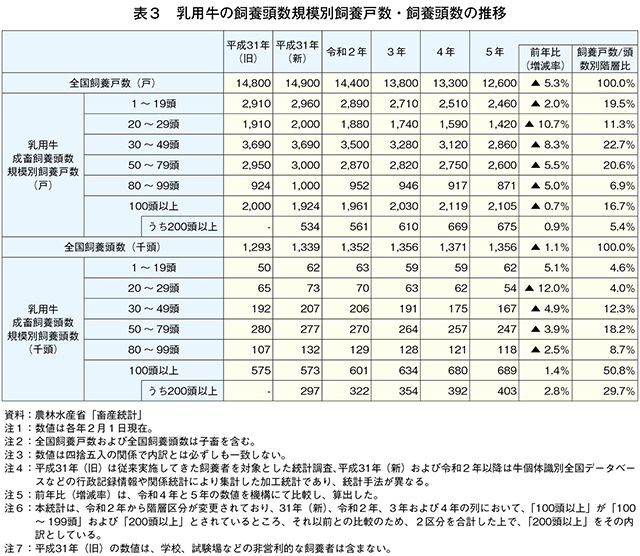

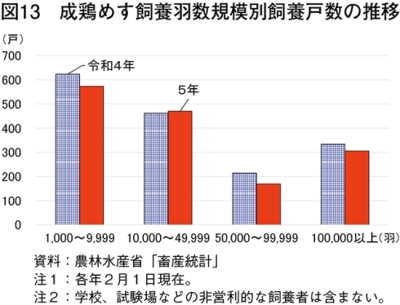

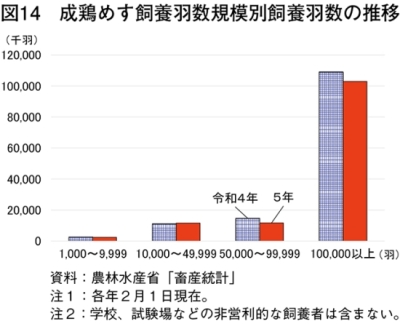

�@���p�����{�ː��̊K�w���z�𐬒{�i��2�Έȏ�̋��j�̎��{�����K�͕ʂɌ���ƁA100���ȏ�̊K�w��2105�ˁi�O�N��0.7�����j�Ƃ킸���Ɍ������A�S�̂�16.7�����߂��i�\3�j�B���̂���200���ȏ�̊K�w�́A675�ˁi��0.9�����j�Ƃ킸���ɑ�����200�������̊K�w�͂���������������B

�@�܂��A���p�����{�����̊K�w���z�𐬒{�̎��{�����K�͕ʂɌ���ƁA100���ȏ�̊K�w��68��9100���i��1.4�����j�ƑO�N����킸���ɑ������A�S�̂�50.8�����߂��B���̂���200���ȏ�̊K�w�́A40��3300���i��2.8�����j�Ƃ킸���ɑ������A�S�̂�29.7�����߂��B����ŁA100�������̊K�w�ɂ��ẮA1�`19���̊K�w�������A���������B���{�ː��͑O�N����5.3���������Ă��邪�A200���ȏ�̊K�w�Ŏ��{�ː�����ѓ����Ƃ��ɑ������Ă��邱�Ƃ���A�o�c�̑�K�͉��̐i�W��������B

���p��߂��o�������A�O�N����

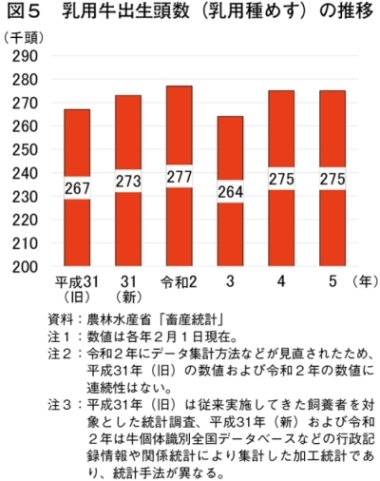

�@����1�N�ԁi�ߘa4�N2���`5�N1���j�̓��p��߂��o�������́A27��5100���i�O�N��0.1�����j�ƑO�N���݂ł������i�}5�j�B

�i���_���ƕ��@�����@���D�j

�y�z�ߘa5�N�̓؎��{�����́A�O�N����

���A�q���p�߂��Ƃ��ɑO�N����

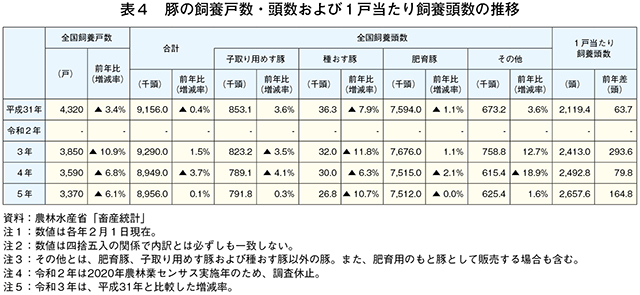

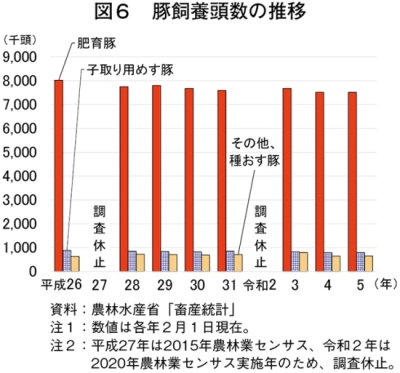

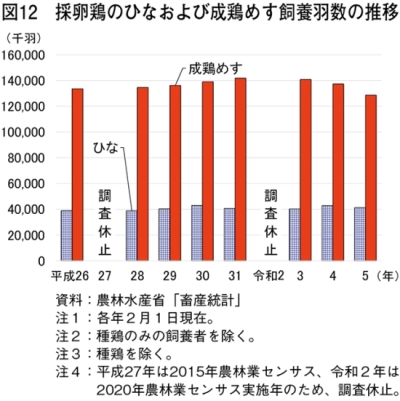

�@�̎��{�ː��́A���K�͑w�𒆐S�Ɍ����X���Ő��ڂ��Ă���A�ߘa5�N��3370�ˁi�O�N��6.1�����j�ƑO�N���炩�Ȃ�̒��x���������i�\4�j�B�܂��A���{������895��6000���i��0.1�����j�ƑO�N���݂ƂȂ����i�}6�j�B����ŁA��1�˓����莔�{�����́A�O�N����164.8����������2657.6���ƂȂ�A�K�͊g�傪�i�W���Ă���B

�@���������ƁA�q���p�߂����O�N��0.3������79��1800���A������0.0������751��2000���Ƃ�������O�N���݂ƂȂ����B�܂��A�킨������10.7������2��6800���Ƃ��Ȃ�̒��x������������A���̑��i�̔��������p�̂��Ɠ��܂ށj����1.6������62��5400���Ƃ킸���ɑ��������B

�u3000���ȏ�v�̌o�c�ŁA���؎��{�����S�̖̂�7�����߂�

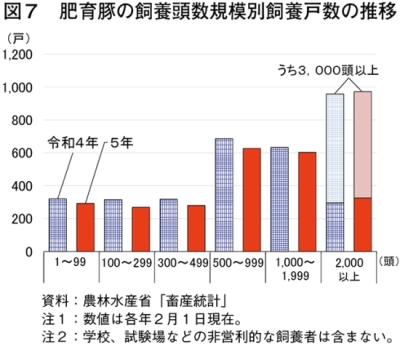

�@���̎��{�����K�͕ʂ̎��{�ː��ɂ��ẮA2000���ȏ�̊K�w�ȊO�̂��ׂĂ̊K�w�őO�N����������i�}7�j�B2000���ȏ�̊K�w���ł������A�S�̂�32�����߂�972�ˁi�O�N��1.5�����j�A������500�`999���̊K�w��21�����߂�627�ˁi��8.6�����j�A1000�`1999���̊K�w��20�����߂�603�ˁi��4.7�����j�ƂȂ����B�������3�K�w�̑S�̂ɐ�߂銄���͑O�N����2�|�C���g�㏸��73���ƂȂ�A�����̊������߂Ă���B�Ȃ��A3000���ȏ�̊K�w���S�̂ɐ�߂銄���͑O�N�䓯��21���ƂȂ����B�܂��A�ł����������傫�������̂�100�`299���̊K�w�ŁA�O�N��14.9�����ƑO�N���炩�Ȃ�傫�����������B

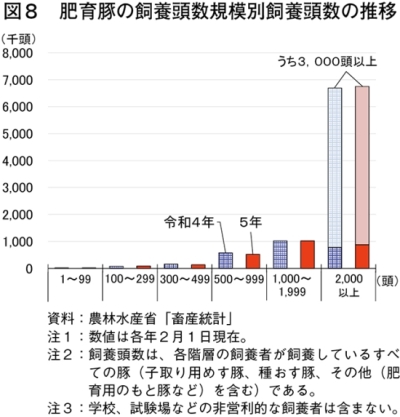

�@���̎��{�����K�͕ʂ̎��{�����ɂ��ẮA2000���ȏ�̊K�w���ł������A�S�̂�79�����߂�675��3000���i��0.9�����j�ƂȂ����i�}8�j�B���̂���3000���ȏ�̊K�w��587��3000���i��0.7�����j�ƑS�̂�69�����߂Ă���A����K�͑w�ő����̓����{����Ă��邱�Ƃ�������B

�y�u���C���[�z�ߘa5�N�̃u���C���[���{�H���́A�O�N��킸���ɑ�

���{�H���͑����A�o�H���͑O�N����

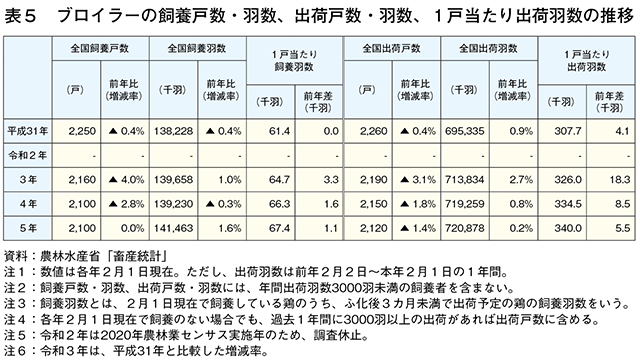

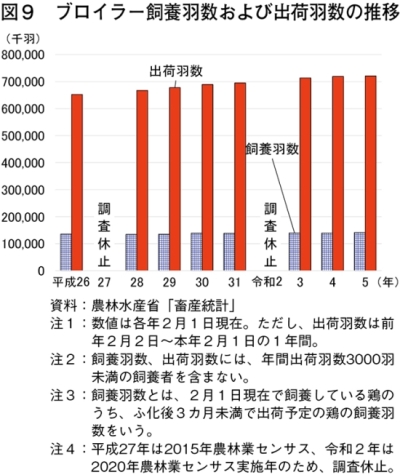

�@�u���C���[�̎��{�ː��́A���K�͑w�𒆐S�Ɍ����X���Ő��ڂ��Ă���A�ߘa5�N��2100�ˁi�O�N���j�ƑO�N���݁A�o�ː���2120�ˁi�O�N��1.4�����j�ƑO�N����킸���Ɍ��������i�\5�j�B�܂��A�u���C���[�̎��{�H���i��2�j��1��4146��3000�H�i��1.6�����j�ƑO�N����킸���ɑ��������B�o�H���i��3�j��7��2087��8000�H�i��0.2�����j�ƑO�N���݂ƂȂ����i�}9�j�B���̌��ʁA�u���C���[��1�˓����莔�{�H���́A�O�N����1100�H������6��7400�H�A1�˓�����̏o�H���́A��5500�H������34���H�ƂȂ�A�K�͊g�傪�i�W���Ă���B

�i��2�j���{�H���Ƃ́A2��1�����݂Ŏ��{���Ă���{�̂����A�Ӊ���3�J�������ŏo�ח\��̌{�̎��{�H���������B

�i��3�j�o�H���Ƃ́A�O�N2��2���`�{�N2��1����1�N�Ԃɏo�ׂ����H���������B2��1�����݂Ŏ��{���x�~���A�܂��͒��~���Ă���ꍇ�ł��A�N��3000�H�ȏ�̏o�ׂ�����A�H�����v�コ��Ă���B

�u���C���[�o�H���A�u50���H�ȏ�v�̌o�c�őS�̖̂�5��

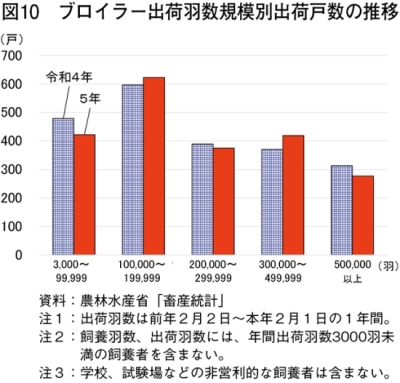

�@�u���C���[�̏o�H���K�͕ʂ̏o�ː��ɂ��ẮA10���`19��9999�H�̊K�w�����30���`49��9999�H�̊K�w�͂�������O�N���������̂ɑ��A3000�`9��9999�H�̊K�w�A20���`29��9999�H�̊K�w�����50���H�ȏ�̊K�w�͂�������O�N����������i�}10�j�B10���`19��9999�H�̊K�w���ł������A�S�̂�29�����߂�623�ˁi�O�N��4.4�����j�ƂȂ����B3000�`9��9999�H�̊K�w�͑S�̂�20�����߂�422�ˁi��11.9�����j�ƂȂ�A30���`49��9999�H�̊K�w��20�����߂�419�ˁi��13.2�����j�ƂȂ����B

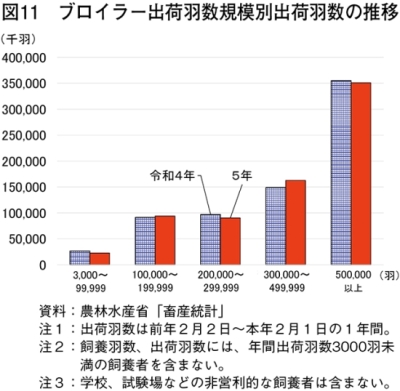

�@�u���C���[�̏o�H���K�͕ʂ̏o�H���ɂ��ẮA�o�H���K�͕ʂ̏o�ː��Ɠ��l��10���`19��9999�H�̊K�w�����30���`49��9999�H�̊K�w�͂�������O�N���������̂ɑ��A3000�`9��9999�H�̊K�w�A20���`29��9999�H�̊K�w�����50���H�ȏ�̊K�w�͂�������O�N����������i�}11�j�B50���H�ȏ�̊K�w���ł������A�S�̂�49�����߂�3��5087��4000�H�i��1.2�����j�ƂȂ����B30���`49��9999�H�̊K�w�̑S�̂ɐ�߂銄���͑O�N����2�|�C���g�㏸��23����1��6283��3000�H�i��9.3�����j�ƂȂ����B

�y�̗��{�z�ߘa5�N�̗̍��{���{�H���́A�O�N���⌸

���{�H���͂ЂȁA���{�߂��Ƃ��Ɍ���

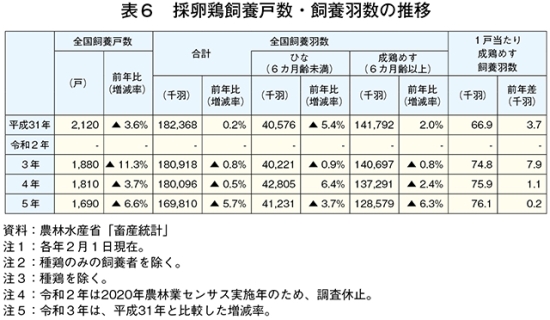

�@�̗��{�̎��{�ː��́A���K�͑w�𒆐S�Ɍ����X���Ő��ڂ��Ă���A�ߘa5�N��1690�ˁi�O�N��6.6�����j�ƁA�O�N���炩�Ȃ�̒��x���������i�\6�j�B�܂��A���{�H���́A�ЂȂ�4123��1000�H�i��3.7�����j�A���{�߂���1��2857��9000�H�i��6.3�����j�Ƃ�������O�N���猸�������i�}12�j�B���̌��ʁA���{�߂���1�˓����莔�{�H���́A�O�N����200�H������7��6100�H�ƂȂ����B

���{�߂��̎��{�H���A�u10���H�ȏ�v�̌o�c�őS�̂�8��

�@���{�߂��̎��{�H���K�͕ʂ̎��{�ː��ɂ��ẮA1000�`9999�H�̊K�w���ł������A�S�̂�38�����߂�573�ˁi�O�N��8.2�����j�ƑO�N���猸�������i�}13�j�B�S�̂�31�����߂�1���`4��9999�H�̊K�w��470�ˁi��1.7�����j�ƑO�N������������A20�����߂�10���H�ȏ�̊K�w��306�ˁi��8.4�����j�����11�����߂�5���`9��9999�H�̊K�w��169�ˁi��21.0�����j�Ƃ�������O�N����������B

�@���{�߂��̎��{�H���K�͕ʂ̎��{�H���ɂ��ẮA10���H�ȏ�̊K�w��1��290��8000�H�ƍł������A�O�N��5.6�����Ȃ���S�̂�80���i�O�N����1�|�C���g�㏸�j���߂Ă���i�}14�j�B�Ȃ��A�O�N���瑝�������K�w��1���`4��9999�H�̊K�w�݂̂ŁA1160���H�Ɠ�5.2�����ƂȂ����B

�i�{�Y�U�����@�c���@���F�j