ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 豚枝肉取引規格の改正と新たな情報提供サービスについて

公益社団法人日本食肉格付協会 業務部 木村 恵美

1 はじめに

公益社団法人日本食肉格付協会は、それまで社団法人日本食肉協議会が実施していた牛・豚枝肉の格付業務を昭和50年2月に継承し、わが国唯一の食肉格付機関として、食肉取引規格に基づき全国統一の牛・豚枝肉の規格格付を実施しています。令和4年度には、全国127カ所の格付場所のうち、牛については105カ所で約91万9000頭、豚については97カ所で約1274万頭の枝肉の格付を実施しました。全国のと畜頭数に対する格付の割合は、牛で83.6%、豚で77.3%となっており、格付は日本国内の流通の指標として公正円滑な枝肉の取引に重要な役割を担っています。

当協会が枝肉格付を実施するようになった昭和50年2月以降、食肉取引規格の改正は、牛枝肉については3回(最終改正 昭和63年3月)、豚枝肉については今回の改正(令和4年4月)を含め4回行われており、前回の平成8年8月(格付現場での適用は同年10月1日から)から26年ぶりとなるものです。

本稿では、豚枝肉取引規格の改正内容、併せて開始した「豚枝肉格付結果等情報提供システム」および「オレイン酸等脂肪酸測定サービス」の概要、改正後の状況について紹介します。

2 新しい豚枝肉取引規格

まず、豚枝肉の規格格付とはどのようなものでしょうか。豚枝肉取引規格では、と畜された豚の枝肉に対し、さまざまなポイントに着目して評価を行っています。

最初に、枝肉重量と背脂肪の厚さによって該当する等級(通称 仮等級)が決定されます。次に、外観4項目(均称、肉づき、脂肪付着、仕上げ)と肉質4項目(肉の締まり及びきめ、肉の色沢、脂肪の色沢と質、脂肪の沈着)の併せて八つの項目について等級の判定を行い、1頭分の豚枝肉からどのくらい部分肉が生産されそうか、肉や脂肪の質はどのくらい優れているか、けがや病気による損傷がないかどうかを確かめます。その後、仮等級とこれらの項目別評価の九つの項目で最も低い等級を最終的な格付等級として、「極上」「上」「中」「並」「等外」のいずれかに格付します。これらの一連の格付プロセスを、全国の格付事業所で行っています。

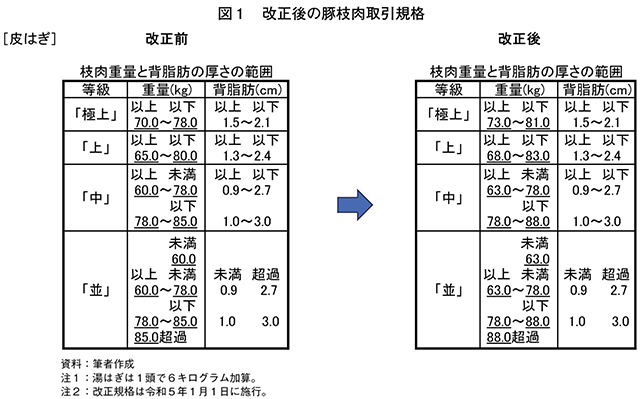

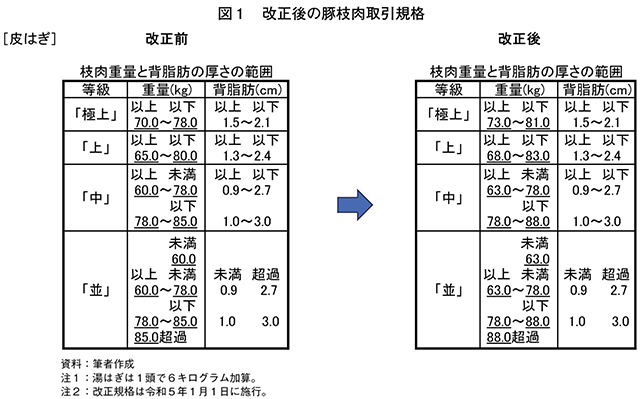

さて、今回の取引規格の改正では、前述の仮等級を決定するための枝肉重量の範囲が3キログラム引き上げられました(図1)。この改正の背景には、大きく三つの理由があります。

まず一つ目は、主要国との貿易・経済連携協定が一通り発効した国際環境の下で、輸入豚肉との差別化による競争力の強化を図るために国産豚肉の生産性および品質の向上が重要な課題となっていることです。二つ目は、令和2年3月に農林水産省が策定・公表した「家畜改良増殖目標」において、豚肉のさらなる肉質の改良と生産性の向上の必要性がうたわれていることです。出荷体重に関して「現状の115キログラムから120キログラムに引き上げる目標」とともに、「出荷体重の増加は、豚枝肉等の取引基準との整合を図りながら進めるよう努める」こととされています。三つ目は、前回の豚枝肉取引規格の改正から26年が経過し、産肉能力の向上などから豚枝肉の重量が増加していることです。枝肉重量の分布のピークが現行の取引規格の重量帯の中心よりも上方に移ってしまっている状況にあることが挙げられます。

今回、取引規格の重量帯の上限・下限を3キログラム引き上げたことにより、取引規格の重量帯に枝肉重量の分布が上・下ほぼ均等にバランスよく収まり、現状に即した形となりました。

今回、取引規格の重量帯の上限・下限を3キログラム引き上げたことにより、取引規格の重量帯に枝肉重量の分布が上・下ほぼ均等にバランスよく収まり、現状に即した形となりました。

3 豚枝肉格付結果等情報提供システムによる情報提供

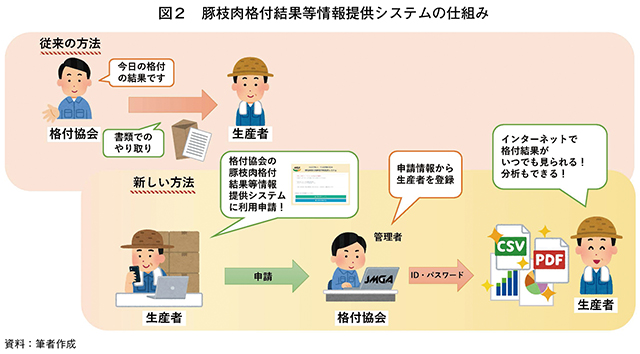

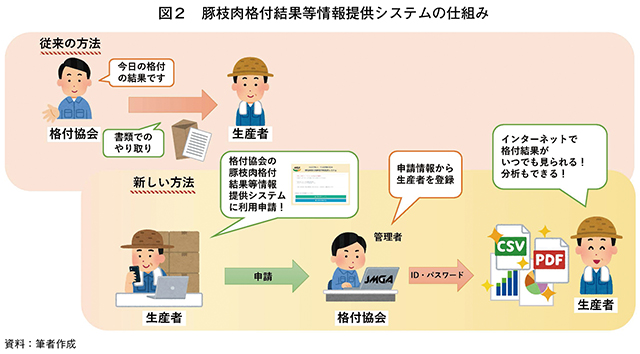

豚枝肉取引規格の改正と併せて、新たに豚肉の品質向上に資する情報提供の充実とフィードバックのためのシステムの拡充・整備を行い、生産者の方々などに対して格付および関連情報を電子データで提供するサービスを開始しました(図2)。

前項でご説明した外観と肉質の8項目の等級の評価結果については、従来は紙ベース(一部PDFファイル)でお知らせしていました。令和5年1月1日から「豚枝肉格付結果等情報提供システム」の運用を開始し、インターネットでのアクセスにより、生産者などが自らタイムリーに電子データで格付結果を取得することが可能となりました。また、自農場の成績について、全国平均と比較した視覚的に分かりやすいグラフ形式などでの提供のほか、枝肉等級や8項目別の等級、重量や性別などを含んだ詳細な生データもダウンロードが可能となっており、エクセルなどのソフトウェアで独自に分析するなど活用することもできるようになりました。

4 脂肪酸測定サービスの提供

豚枝肉格付結果等情報提供システムの整備とともに、豚肉の品質向上に資する関連情報の提供の一つとして、令和5年1月1日から格付現場で豚枝肉のオレイン酸などの脂肪酸組成の測定・結果情報の提供サービスも開始しました。枝肉格付のオプションサービスとして、生産者の方々などからの依頼を受けて行うものです。

このオレイン酸などの脂肪酸の組成を枝肉段階で簡易かつ迅速に測定する手法は、すでに和牛枝肉において現場で活用されている光学測定装置(注)を用いたものです。当協会では、平成30年度から令和2年度まで日本中央競馬会(JRA)の助成を受けて実施した「豚枝肉脂質判定技術開発調査事業」において、独立行政法人家畜改良センターと共同で光学測定装置を用いた豚枝肉の脂肪酸組成の推定式(検量線)を開発することに成功しました。具体的には、枝肉の断面に露出した皮下脂肪(腰部脂肪)または腹腔内脂肪のいずれでも、枝肉の冷却状態を問わず高精度かつ迅速に各種脂肪酸の組成を測定できるようになりました。

測定できる脂肪酸はオレイン酸、一価不飽和脂肪酸(MUFA)、多価不飽和脂肪酸(PUFA)、飽和脂肪酸(SFA)の4種類で、中でもオレイン酸は和牛肉のおいしさに関わる「脂肪の質」に関連するとされる成分で、注目の大きい脂肪酸の一つです。当協会の実施するサービスでは、光学測定装置を用いて枝肉段階で非破壊的に各種脂肪酸の組成の測定が可能になったことにより、これまでの脂肪の質の目視などによる評価に加えて、種豚改良、脂肪の質の改善や生産技術の向上を図る上で有益な付加情報の提供が可能となりました。

(注)『畜産の情報』2022年8月号「肉用牛の改良方向〜家畜改良センターの取り組みと全国和牛能力共進会〜」https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_002294.htmlを参照されたい。

5 生産者の反応など直近の状況について

前述の通り、豚枝肉の格付規格改正と併せて当協会はさまざまなサービスの提供を開始しました。その成果と反響について、令和5年6月末現在の状況を紹介します。

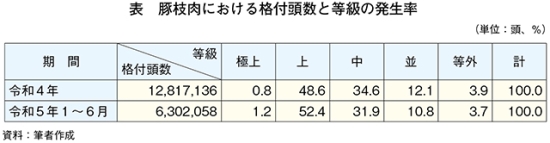

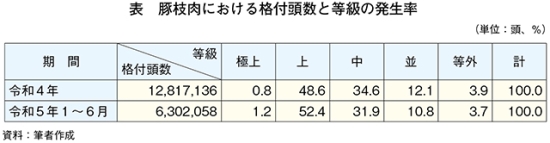

まず、重量改正の影響について、重量範囲の3キログラムの引き上げにより、「上」の重量範囲に含まれる豚枝肉の割合が増加し、令和5年1〜6月と前年同期との比較で「上」の重量範囲の割合は4.9ポイント上昇しました。令和4年と5年1〜6月の比較では「極上」0.4ポイント増、「上」3.8ポイント増といずれも上昇が見られました(表)。

また、豚枝肉格付結果等情報提供システムの利用登録者数は生産者が211件、格付委託者(食肉センターなど)が28件となっており、特に大規模生産者の方からは、自農場のデータを把握するために生データを独自に分析して有効活用していることや、格付結果確定後すぐに自農場の成績をチェックしているとの声が聞かれたところです。

また、豚枝肉の脂肪酸測定サービスについては、全国14カ所の事業所で累計4919頭の測定実績がありました。生産者などからの問い合わせも多く、枝肉格付において最も注目を集めているオプションサービスの一つとなっています。

6 おわりに

わが国の畜産・食肉業界は、主要国との貿易・経済連携協定が一通り発効し、新たな国際環境を迎えています。こうした中で、わが国の畜産・食肉業界の振興を図っていくためには、輸入食肉との差別化を進めていく必要があります。当協会は、枝肉格付結果情報の生産現場へのフィードバックに加えて、これまで述べたような新技術を活用した情報や格付関連付加情報を提供し、生産者の皆さまの生産性や肉質の向上への取り組みの一助となるべく、わが国畜産の振興に貢献していく所存です。

(プロフィール)

茨城県出身

平成23年3月 岩手大学大学院農学研究科 修了

4月 公益社団法人日本食肉格付協会 入会

2級格付員。

名古屋事業所、群馬事業所、三沢事業所勤務を経て、現在、本所業務部に所属。

全国の格付業務の支援・サポートを担当するほか、JRA事業調査などにも従事しており、全国を駆け回っている。