ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 令和4年「農業物価指数」について

農林水産省が令和5年7月28日に公表した「令和4年農業物価指数―令和2年基準―」について、概要を以下の通り報告する。

農業物価指数とは、農業における投入・産出の物価変動を表すもので、農産物価格指数と農業生産資材価格指数を用いて作成されている。農産物価格指数は、農家が販売する農産物の生産者価格に関する指数であり、農業生産資材価格指数は農家が購入する農業生産資材価格に関する指数である。なお、これらすべての指数は、基準年の令和2年を100とした数値となっている。

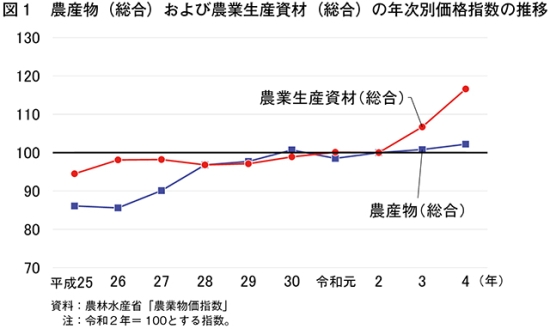

4年については、農産物価格指数(総合価格指数(以下「総合」という))は米などの価格は低下したものの、野菜などの価格が上昇したことにより前年から1.4%上昇の102.2となった(図1)。一方、農業生産資材価格指数(総合)は飼料、肥料などの価格が上昇したことにより、前年から9.3%上昇の116.6となった。過去10年間の推移を見ると、いずれも上昇傾向にあり、農産物価格指数(総合)、農業生産資材価格指数(総合)ともに、基準年の2年以降、100を上回って推移し、その中でも農業生産資材価格指数(総合)の上昇傾向の方が強く、3年の両指数の差は5.9ポイントであったが、4年は14.4ポイントとなった。

【農産物価格指数】畜産物は前年並み

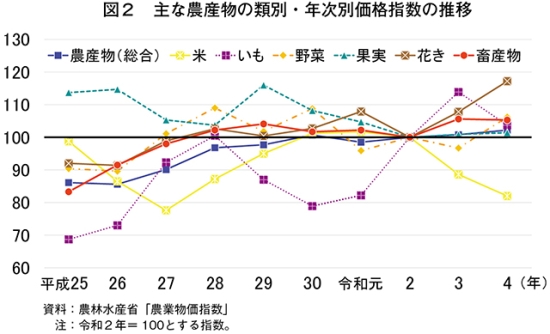

畜産物の農産物価格指数(注1)を見ると、4年は、鶏卵の価格は高病原性鳥インフルエンザ(以下「HPAI」という)の記録的な発生の影響により大幅に上昇した一方、子牛の価格が低下したことなどから、前年並みの前年比0.3%低下の105.3となった(図2)。

(注1)農産物価格指数(総合)の算出に用いる類別のウエートは、全体を100とした場合、米は15.72、いもは2.74、野菜は24.64、果実は9.66、花きは3.52、畜産物は39.05などとなっている。

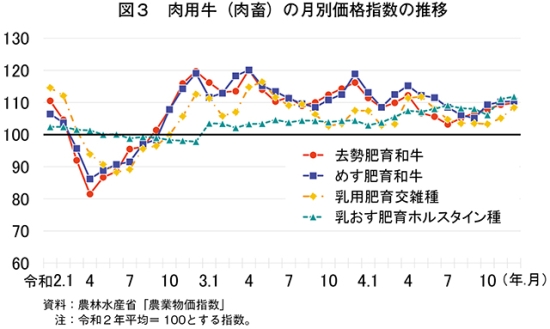

畜産物のうち肉用牛を見ると、2年は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により品種によっては100を大幅に下回る時期も散見されたものの、3年以降は、経済活動の再開や輸出の回復などによりすべての月で100を上回るなど高い水準で推移した(図3)。4年は、前年比について年平均で見ると、上昇率が最大であったのは乳おす肥育ホルスタイン種で同3.4%上昇の107.3であった一方、下落率が最大であったのは去勢肥育和牛で同4.8%低下の108.0であった。

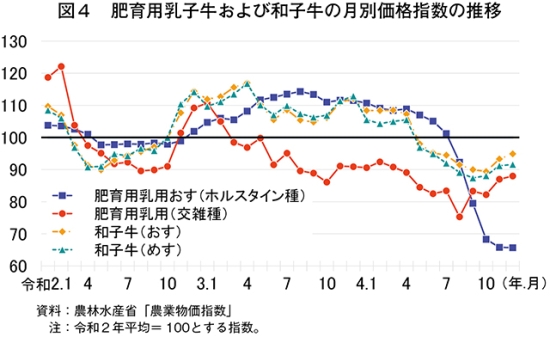

肥育用乳子牛および和子牛を見ると、4年は、全品種で下落となった(図4)。前年比について年平均で見ると、下落率が最大であったのは肥育用乳用おす(ホルスタイン種)で、4年5月より低下が継続し、同13.8%低下の95.0であった。

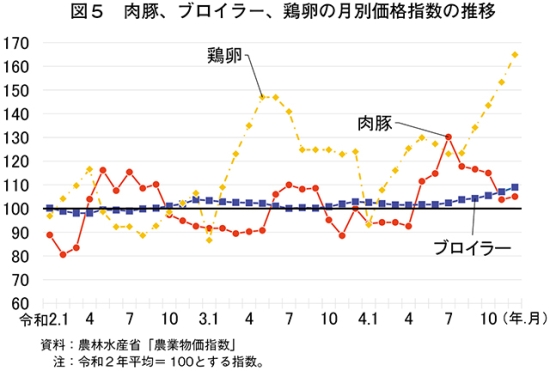

肉豚を見ると、高騰している輸入豚肉の影響もあり、国産豚肉の需要が高まったことなどから、4年は、年平均で同10.1%上昇の107.5となった(図5)。

ブロイラーを見ると、飼料価格の上昇に加え、もも肉の需要が安定的に推移していることや、むね肉は価格が高水準となっている輸入鶏肉の代替としての需要が増加したことなどから、価格は例年を上回る水準で推移し、4年は、年平均で同1.9%上昇の103.6となった。

鶏卵を見ると、業務用需要が回復傾向にあることや生産コストの上昇などから、価格が例年を上回る水準で推移する中、10月以降に発生したHPAIにより、採卵鶏の殺処分が飼養羽数の1割強に上ったことで価格がさらに大幅な高値で推移し、4年は、年平均で同2.2%上昇の128.7となった。

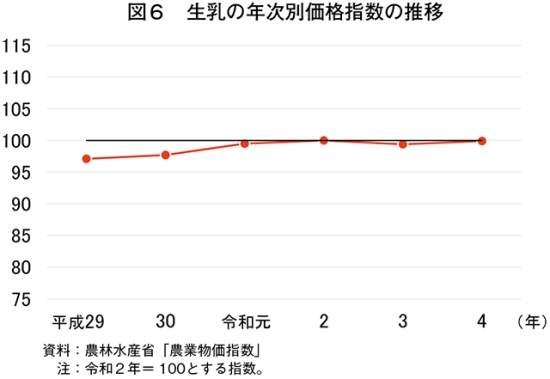

生乳の指数は昨年から0.5ポイント上昇し、99.9となった(図6)。4年11月に飲用乳価の値上げが行われたことから同月では104.6と前年同月から4.2ポイント上昇しているが、年平均で見ると2~4年にかけておおむね横ばいで推移している。

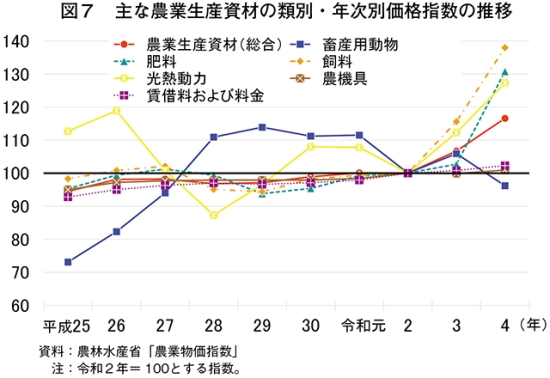

【農業生産資材価格指数】飼料、肥料、光熱動力などが大幅に上昇

農業生産資材価格指数(総合)(注2)を見ると、4年2月のロシアによるウクライナ侵攻などの影響により、飼料、肥料、光熱電力などあらゆる農業生産資材価格が大幅に上昇したことから、前年比9.3%上昇の116.6となった(図7)。

(注2)農業生産資材価格指数(総合)の算出に用いる類別のウエートは、全体を100とした場合、畜産用動物は11.31、肥料は7.76、飼料は22.96、光熱動力は8.50、農機具は13.26、賃借料および料金は6.27などとなっている。

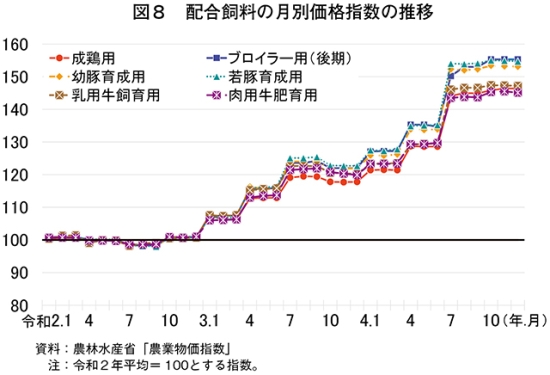

配合飼料は、主な原料であるトウモロコシの国際価格が4年2月のロシアによるウクライナ侵攻や円安ドル高の傾向の為替相場の影響を大きく受けて上昇を続けており、4年は、年平均で同19.0%上昇と前年を大幅に上回り、138.5となった(図8)。

品目別に見ると、成鶏用は同18.4%上昇の135.2、ブロイラー用(後期)は同21.5%上昇の142.4、幼豚育成用は同20.7%上昇の141.3、若豚育成用は同21.4%上昇の142.9、乳用牛飼育用は同17.3%上昇の136.6、肉用牛肥育用は同17.3%上昇の135.4と、いずれも大幅に上昇した。

なお、経営コストに占める飼料費の割合は高く、3年では、繁殖牛(子牛生産)は42%、肥育牛は34%、肥育豚は63%、ブロイラー経営は57%、生乳は北海道で43%、都府県で50%、採卵経営は48%となっている(注3)。

(注3)資料:農林水産省「飼料をめぐる情勢(令和5年9月)」

繁殖牛(子牛生産)は子牛1頭当たり、肥育牛および肥育豚は1頭当たり、生乳は生乳100キログラム(乳脂肪分3.5%換算乳量)当たり、養鶏(ブロイラー経営、採卵経営)は1経営体当たり。

(畜産振興部 大内田 一弘、酪農乳業部 髙橋 沙織)