ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 酪農と牛乳乳製品の価値と魅力を高めるために 〜Jミルクの主な取り組み〜

一般社団法人Jミルク 専務理事 内橋 政敏

1 はじめに

長引くコロナ禍に加えて、ロシアのウクライナ侵攻、さらには欧米との金融政策の違いによる為替の円安進行により、酪農家は飼料、生産資材、エネルギーの高騰に加えて副産物(個体)販売収入の減少という再生産が危ぶまれる厳しい経営環境となった。乳業者においても、こうした酪農現場の窮状を受けて、乳価の引き上げを行い、包装資材やエネルギー、物流コスト上昇への対応を求められた。酪農乳業は、2022年11月から牛乳乳製品の価格改定を進めており、さらに23年12月からのバターやクリームの製品価格引き上げを控えている。

相次ぐ物価高で、消費者の生活防衛意識が高まる中で、価格改定後の牛乳乳製品の消費は低調と言わざるを得ない。需要期である夏期は、記録的な酷暑による生産量の落ち込みと、天候に支えられた消費の後押しにより価格改定の影響・混乱は生じていないが、学校給食が休止となる年末年始や年度末を迎えるに当たり、消費を促すために牛乳乳製品の価値への理解醸成活動が重要となる。本稿では、牛乳乳製品を消費拡大につなげるためのJミルクの取り組みについて紹介する。

2 土日ミルク〜給食のない休日は、おうちで牛乳を飲もう〜

コロナ禍を経て顕著になった生乳需給の課題に対し、学校給食がない日も「子どもが毎日牛乳を飲む習慣を定着させる」ことでその解決に挑むため、2022年12月に小中学生およびその保護者をターゲットに、酪農乳業関係者、学校、地域などと連携して、「土日ミルク」の名称で取り組みを開始した(図1)。

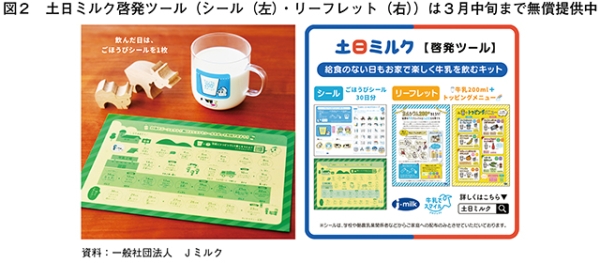

カルシウムは体にとって大切な栄養素であるが、毎日の食事で必要な量を取ることが難しい。「給食のない日はカルシウム不足になる」という過去の調査結果を踏まえて、毎日牛乳を飲むことの大切さを学べるレシピ付きリーフレットや、休みの日専用のマイコップと併せて、牧場から食卓へ牛乳が届くまでの過程を30日間のシールラリーで楽しめるセットを制作し、全国の小学校へ配布した(図2)。また、特設ウェブサイトでは、育児、おうちごはんなどのテーマで保護者向けにSNSでの発信や、旬のインフルエンサーと健康・栄養の専門家との対談記事掲載などを展開した。

23年6月1日の牛乳の日、6月の牛乳月間においても、酪農乳業関係者を中心としたコミュニケーションパートナーへの活用を推進するため、「愛してミルク?」および「土日ミルク」ツールを無償で提供し、SNSを活用した情報拡散を目的に投稿を促進した。4年目を迎えた「ミルクでつながるありがとうの輪 #ミルクのバトンリレー」は、ミルクファン(消費者)、酪農乳業関係者、「牛乳でスマイルプロジェクト」メンバーが参画し、昨年を大きく上回る投稿数につながった。

23年度下半期の取り組みとして、11月3日に東京都江東区の豊洲公園にて、酪農乳業関係者や「牛乳でスマイルプロジェクト」メンバーと連携したイベント「土日ミルクフェス」を開催した。具体的には、(1)酪農家と交流する場の提供(2)牛乳の味をチェックする五味識別検査体験(3)学校の栄養教諭の仕事について、人と牛乳との絆を描いたアニメーション「ミルクのケビン」と一緒に学ぶ体験(4)スーパーマーケットのポップやポスターを作って牛乳の魅力を伝える販売体験−などを展開した。また、土日に牛乳を摂取することの習慣化を目指し、SNSで人気を擁する漫画家が、牛乳の魅力を伝える漫画を交代で投稿するSNS漫画雑誌「週刊土日ミルク」を創刊している(図3)。

なお、昨年開設した土日ミルクウェブサイトを10月にリニューアルし、本プロジェクトをより多くの方に知っていただき発信いただけるよう、各種データ(ロゴ、牛乳型看板、ランチョンシートなど)を無償で提供している。このように、SNSでの情報拡散や、コラボや自主活用を関係者にお願いし、本プロジェクトが全国へ拡大するように取り組んでいる。

3 牛乳でスマイルプロジェクト

本プロジェクトは、2022年6月に、牛乳乳製品の消費拡大を通じて、国民の健康的な食生活に貢献し、わが国の牛乳乳製品の安定供給など、社会をより良くするための取り組みにつながるよう、官民挙げた取り組みの推進を目的に立ち上げた(注)。23年11月15日現在、501のプロジェクトメンバーに参加いただいている。酪農乳業関係者のみならず、自治体、教育機関、企業・団体、インフルエンサーも含めた個人などによるSNS投稿、キャンペーンに加えて、メンバー間での連携やコラボ展開による活動が広がっている。23年度は、地域ごとでの交流を通じたメンバー同士の連携やコラボによる取り組みを促進するため、全国6カ所で交流会を開催した(写真)。メンバー同士で交流を深めることを意識したワークショップを通じて、新たな連携による牛乳乳製品の消費拡大に向けた取り組みにつながるきっかけづくりになったと考える。

牛乳乳製品は、栄養をバランスよく、かつ豊富に含み、日本人の食生活での課題解決に貢献するとともに、酪農乳業はそれを安定的に供給し、持続可能な食料システムを維持・構築する上で重要な役割を果たす産業である。しかしながら、こうした価値が消費者に十分伝えきれていないことも、コスト上昇に伴う価格転嫁・改定の中で、コロナ禍前と比べても牛乳乳製品の需要が低調であることの要因とも言える。

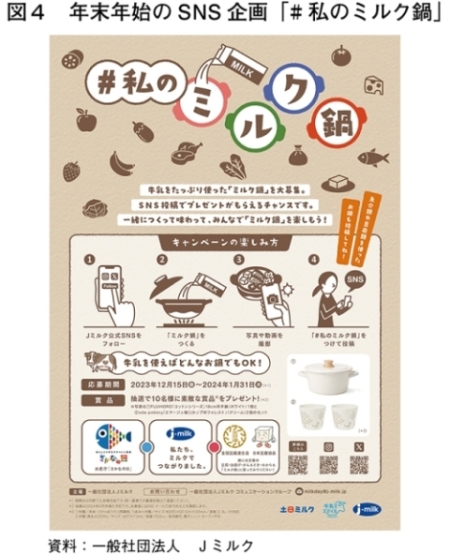

業界からの視点のみで消費者に一方的に伝えることには限界もあり、社会に共通するさまざまな課題と結び付けることで、これまでにない新しい視点での牛乳乳製品や酪農乳業の産業的価値が創造され、その乳利用機会や場面を含めた提案につながる。例えば、年末年始の需要喚起を図るSNS企画「#私のミルク鍋」では、23年度は水産庁「さかなの日」のプロジェクトと豆腐の業界団体と連携して互いの食品の需要喚起を図ることとしている(図4)。Jミルクとしても、コンテンツ開発や情報提供を、特に小売り・流通業界との連携で活動を推進していくことが重要と考える。

(注)『畜産の情報』2023年2月号「官民共同の理解醸成運動 『牛乳でスマイルプロジェクト』について」(https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_002570.html)を参照されたい。

4 乳和食などその他の取り組み

乳和食は、コロナ禍で対面による講習会などの機会が持てなかったことから、eラーニングの利用が促進され、オリジナルレシピ開発が進むなど、コンテンツ開発と関係者による活用が着実に推進された(図5)。今年度で普及活動を開始してから10年が経過し、これまでの活動を総括することを目的に乳和食パートナー(全国約500名)を対象としたアンケートを実施したところ、「牛乳の意外な利用方法」「おいしく減塩」「牛乳が苦手な人でも取り入れられる」という回答が多く寄せられるなど、全国各地で独自の普及活動が推進されている。

また、直接的な消費拡大対策ではないものの、牛乳乳製品に対する疑問や悩みが消費に悪影響を及ぼさないようにすることも重要である。牛乳乳製品に関する疑問や悩みに答える「牛乳大好き新入社員 ロクイチくん」は、Jミルクが収集・公開している国内外の最新エビデンス情報をもとに解説するアニメ動画コンテンツであり、牛乳乳製品に対する不安の解消に役立つ内容も配信している(図6)。アニマルライツ(動物権利)やビーガン主義の活動家および団体による家畜動物への虐待と思われる映像や画像投稿などから、「牛乳を飲むべきでない」とする声がある一方、Jミルクの消費者調査では、酪農への共感意識や栄養健康意識の高い消費者は値上がりを実感する中で牛乳の利用購入を減らしていない。「酪農家が愛情をもって乳牛を育てている姿勢」など、酪農家および関係組織との連携によるSNS投稿も含めた適切な情報発信が一層重要と言えよう。

5 おわりに

牛乳乳製品の消費拡大につなげるための価値理解や酪農乳業への共感を高める業界全体での集中的な活動として、SNS施策を中心に、業界関係者および「牛乳でスマイルプロジェクト」メンバーのつながりや参画・発信しやすい場づくりの設定など、Jミルクとして一層役割を果たしていくので、関係者のご支援ご協力をお願いしたい。

(プロフィール)

1960年生まれ 富山県出身

1984年 東京大学農学部農業経済学科卒業、同年全国農業協同組合中央会に入る。93年(社)中央酪農会議、2011年同事務局長、19年(一社)Jミルク参与、同常務理事兼事務局長、21年から現職。