ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 令和4年「畜産物生産費統計」について

農林水産省は、令和5年12月8日、「農業経営統計調査 令和4年畜産物生産費統計」を公表した。同調査は、子牛、育成牛、肥育牛、肥育豚および牛乳の生産に要した経費などの実態を明らかにし、畜産物価格の安定をはじめとする各種政策の推進に必要な資料を整備することを目的として実施されている。調査により得られた結果は、肉用子牛の保証基準価格・合理化目標価格、肉用牛肥育経営安定交付金、肉豚経営安定交付金、加工原料乳生産者補給金単価の算定資料などに利用されている。

本稿では、4年(1〜12月)の肥育牛、肥育豚および牛乳の概要について紹介する。

【牛乳生産費】令和4年の牛乳生産費、前年度比14.1%増と7年連続上昇

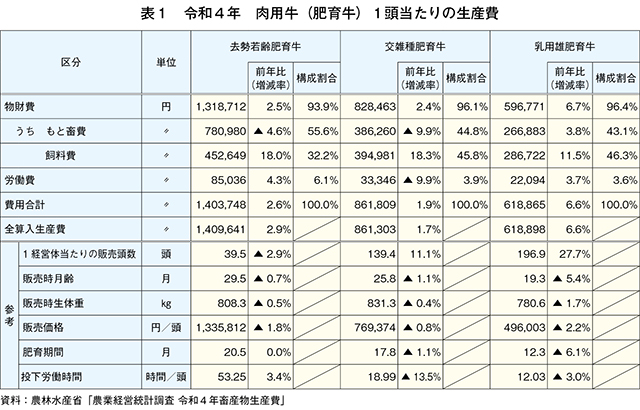

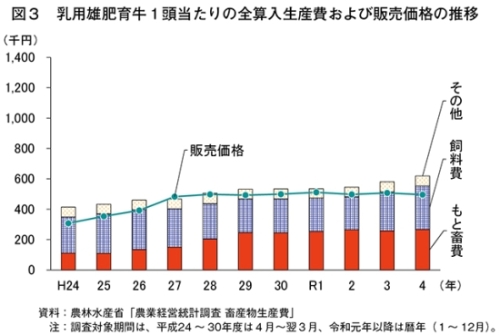

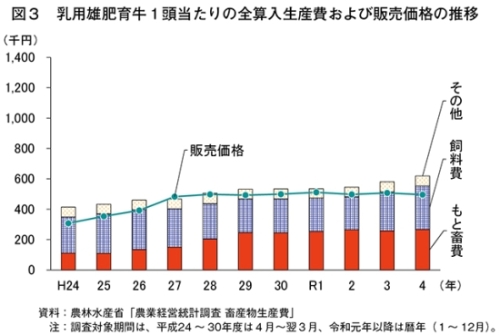

【肉用牛生産費(肥育牛)】飼料費上昇によりすべての肥育牛で生産費が増加

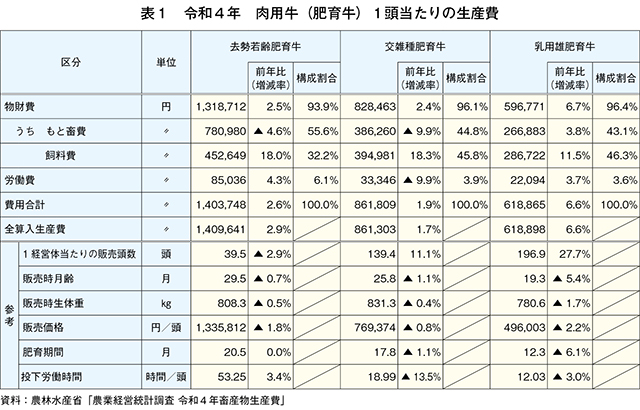

1.去勢若齢肥育牛

去勢若齢肥育牛の1頭当たりの全算入生産費(注1)は、140万9641円(前年比2.9%増)となり、前年をわずかに上回った(表1、図1)。

このうち、もと畜費は、平成26年以降、枝肉相場の上昇や子牛の取引頭数の減少により高騰が続いていたが、30年をピークにやや低下傾向にある。令和4年のもと畜費は78万980円(同4.6%減)と前年をやや下回り、費用合計の55.6%を占めた。4年に販売された去勢若齢肥育牛の肥育期間が20.5カ月であることから、子牛導入時期はおおよそ2年4月ごろから3年4月ごろと推定される。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響による枝肉価格の低下に伴い、当時の子牛価格(黒毛和種)が低下していたため、4年のもと畜費は3年を下回ったとみられる。

また、飼料費(注2)は、配合飼料価格の高騰により45万2649円(同18.0%増)と前年を大幅に上回り、費用合計の32.2%を占めた。この配合飼料価格高騰の要因には、配合飼料の主な原料であるトウモロコシの国際価格がロシアによるウクライナ侵攻を受けて上昇したことに加え、海上運賃の引き上げや為替の影響などが挙げられる。

なお、1経営体当たりの販売頭数は39.5頭(同2.9%減)と前年をわずかに下回った。1頭当たりの販売価格は133万5812円(同1.8%安)となり、COVID-19の拡大や物価の上昇による消費者の生活防衛意識の高まりなどの影響により、前年をわずかに下回った。

(注1)「資本利子・地代全額算入生産費」の略称。以下同じ。

(注2)飼料費には、配合飼料価格安定制度の補塡 金は含まない。以下同じ。

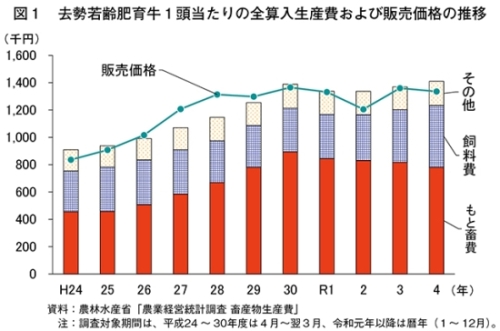

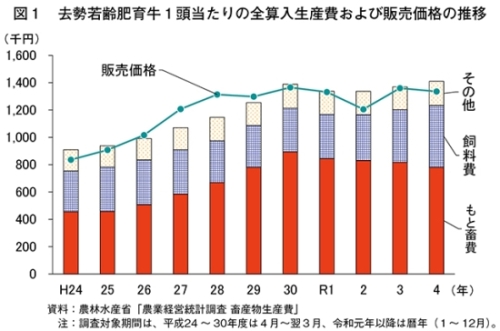

2.交雑種肥育牛

交雑種肥育牛の1頭当たり全算入生産費は、86万1303円(同1.7%増)と前年をわずかに上回り、同統計開始以降で過去最高となった(表1、図2)。

このうち、もと畜費は、38万6260円(同9.9%減)と前年をかなりの程度下回り、費用合計の44.8%を占めた。令和4年に販売された交雑種肥育牛の肥育期間が17.8カ月であることから、子牛導入時期はおおよそ2年7月ごろから3年7月ごろと推定される。当時の子牛価格(交雑種)は、取引頭数の増加などにより低下傾向にあったため、4年のもと畜費は3年を下回ったとみられる。

一方、飼料費は、去勢若齢肥育牛と同様の理由により39万4981円(同18.3%増)と前年を大幅に上回り、費用合計の45.8%を占めた。

なお、1経営体当たりの販売頭数は139.4頭(同11.1%増)と前年をかなり大きく上回った一方、1頭当たりの販売価格は76万9374円(同0.8%安)と前年をわずかに下回った。

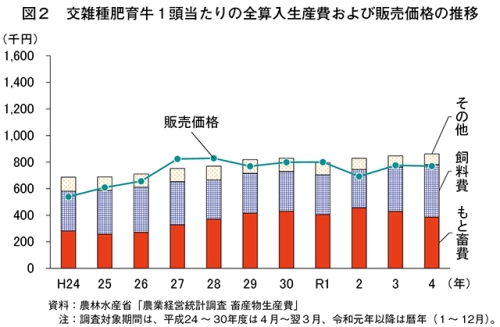

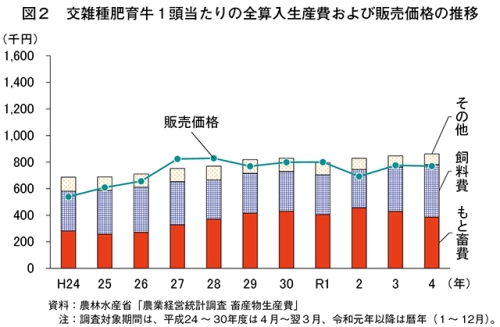

3.乳用雄肥育牛

乳用雄肥育牛の1頭当たり全算入生産費は、61万8898円(同6.6%増)と前年をかなりの程度上回った(表1、図3)。

このうち、もと畜費は、26万6883円(同3.8%高)と前年をやや上回り、同統計開始以降で過去最高となった。なお、費用合計に占めるもと畜費の割合は43.1%となった。令和4年に販売された乳用雄肥育牛の肥育期間が12.3カ月であることから、おおよその子牛導入時期は2年12月ごろから3年12月ごろと推定される。当時の子牛価格(乳用種雄)は、国産牛肉需要の高まりや生産量の減少などを背景に堅調に推移していたことから、4年のもと畜費は3年を上回ったとみられる。

一方、飼料費は、去勢若齢肥育牛と同様の理由により28万6722円(同11.5%増)と前年をかなり大きく上回り、費用合計の46.3%を占めた。

なお、1経営体当たりの販売頭数は196.9頭(同27.7%増)と前年を大幅に上回った一方、1頭当たりの販売価格は、49万6003円(同2.2%安)と前年をわずかに下回った。

以上のように、去勢若齢肥育牛と交雑種肥育牛において、近年、全算入生産費を押し上げていたもと畜費が減少した。すべての肥育牛において、飼料費の増加により全算入生産費は前年を上回る結果となった。全算入生産費の増加率を品種間で比較すると、乳用雄肥育牛が同6.6%増と最も大きく、次いで、去勢若齢肥育牛が同2.9%増、交雑種肥育牛が同1.7%増となった。これは乳用雄肥育牛が去勢若齢肥育牛や交雑種肥育牛よりも、費用合計に占める飼料費の割合が高いことに加え、もと畜費が増加したためとみられる。なお、10年前に当たる平成24年度と比較すると、もと畜費については、去勢若齢肥育牛は71.6%増、交雑種肥育牛は37.5%増、乳用雄肥育牛は139.0%増となっており、飼料費については、去勢若齢肥育牛は51.5%増、交雑種肥育牛は31.8%増、乳用雄肥育牛は21.0%増となっている。

また、肥育期間が交雑種肥育牛および乳用雄肥育牛では前年を下回り、去勢若齢肥育牛は前年並みとなった。販売時生体重については、すべての肥育牛において、前年をわずかに下回った。

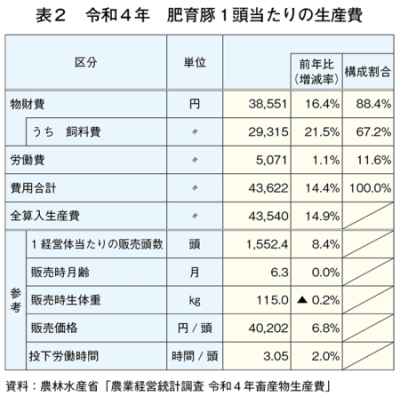

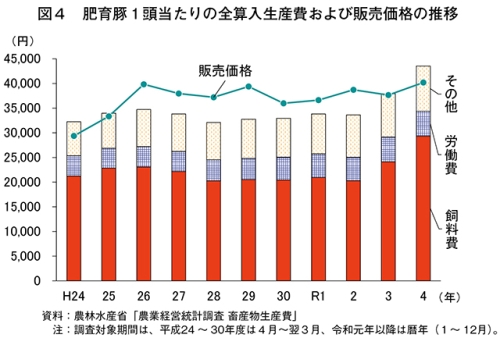

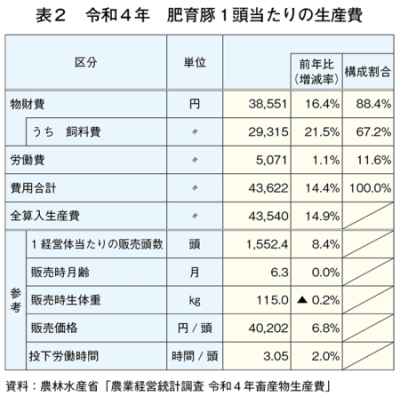

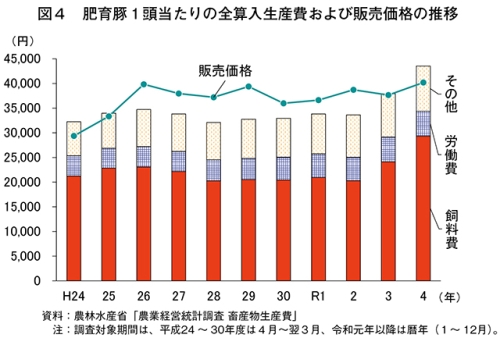

【肥育豚生産費】飼料費上昇により生産費がかなり大きく増加

肥育豚の1頭当たりの全算入生産費は、4万3540円(前年比14.9%増)と前年をかなり大きく上回り、同統計開始以降で過去最高となった(表2、図4)。

このうち、飼料費は、そのほとんどが濃厚飼料によるものであることから、輸入配合飼料原料価格の変動が全算入生産費に与える影響が大きい。令和4年は肥育牛同様、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、配合飼料の主原料であるトウモロコシや大豆油かすが高騰したことや海上運賃の引き上げなどにより、2万9315円(同21.5%増)と前年を大幅に上回り、同統計開始以降で過去最高となった。なお、費用合計に占める飼料費の割合は67.2%となった。

また、飼料費に次いで割合が高い労働費は、5071円(同1.1%増)と前年をわずかに上回った。同統計によると、4年の肥育豚1頭当たりの飼育労働時間のうち、「飼料の調理・給水」は前年から0.05時間増の0.90時間(同5.9%増)、「敷料の搬入・きゅう肥の搬出」は同0.02時間増の0.67時間(同3.1%増)となり、ともに前年をやや上回ったという調査結果となった。これらの作業を含む総労働時間の増加が労働費上昇の一因として挙げられる。なお、10年前に当たる平成24年度と比較すると、飼料費については38.0%増、労働費については23.2%増となっている。

1経営体当たりの販売頭数は1552.4頭(同8.4%増)と前年をかなりの程度上回ったとともに、1頭当たりの販売価格も4万202円(同6.8%高)と、前年をかなりの程度上回った。

(畜産振興部 大西 未来)

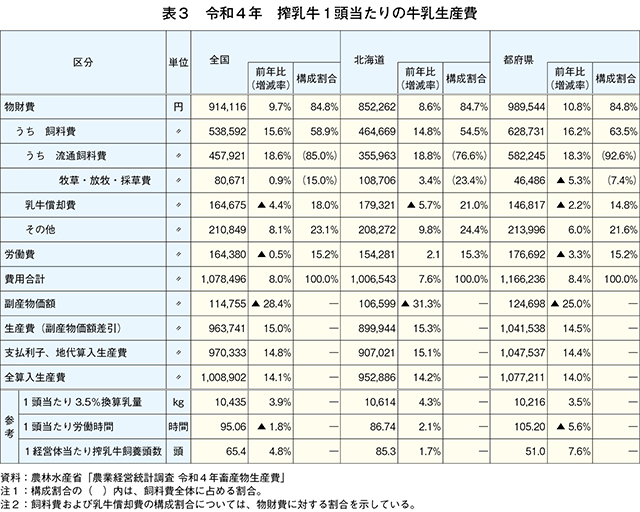

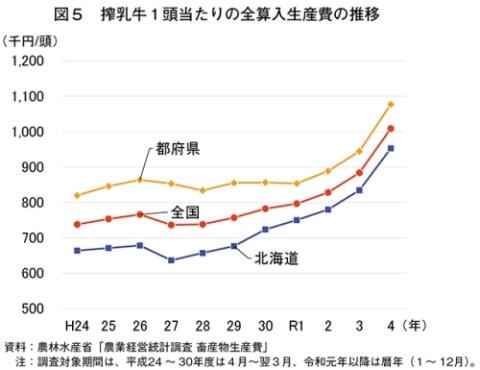

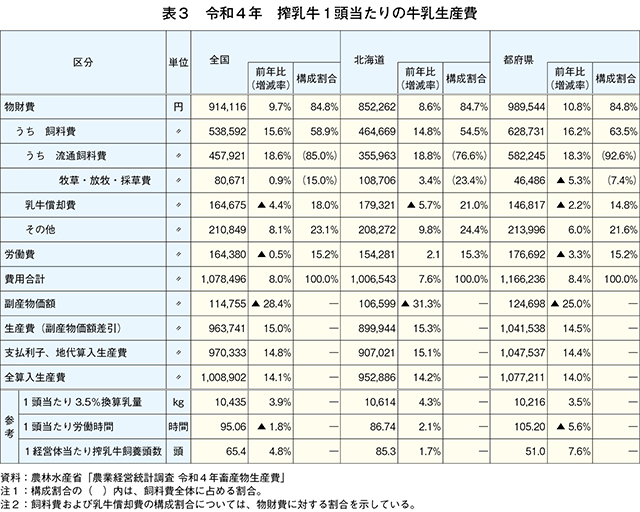

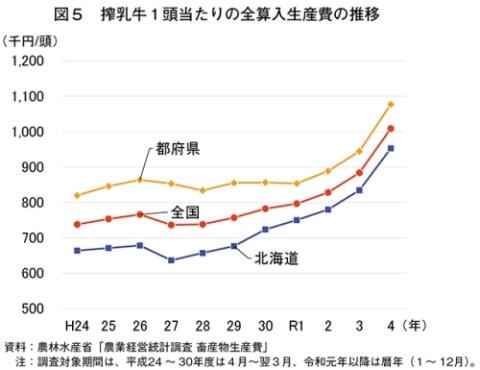

【牛乳生産費】令和4年の牛乳生産費、前年度比14.1%増と7年連続上昇

全国の搾乳牛1頭当たりの全算入生産費は、配合飼料価格の上昇や子牛価格の下落による副産物価額の減少などにより、100万8902円(前年比14.1%増)とかなり大きく増加し、7年連続の上昇となった(表3、図5)。地域別に見ると、北海道は95万2886円(同14.2%増)、都府県は107万7211円(同14.0%増)とともにかなり大きく増加した。費用合計は、物財費と労働費に大別され、令和4年におけるそれぞれの割合は、84.8%と15.2%と、前年と比較すると、物財費の割合が9.7ポイント上昇している。さらに、物財費のうち、特に大きな割合を占める飼料費は全国、北海道および都府県すべてにおいて前年を上回った。

1頭当たりの労働時間は、全国平均では95.06時間(同1.8%減)と、4年連続で短縮した。北海道では86.74時間(同2.1%増)と前年をわずかに上回ったが、都府県においては105.20時間(同5.6%減)と前年をやや下回った。

(酪農乳業部 山下 侑真)