ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > アニマルウェルフェア飼養移行に伴う鶏舎改築費の事例調査

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構畜産研究部門

動物行動管理研究領域 動物行動管理グループ 研究員 加藤 博美

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構北海道農業研究センター

寒地酪農研究領域研究領域長 矢用 健一

動物行動管理研究領域 動物行動管理グループ 研究員 加藤 博美

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構北海道農業研究センター

寒地酪農研究領域研究領域長 矢用 健一

【要約】

飼養システムの変更に伴う鶏舎新築には農家の経済的負担が大きい実態が示されている。そこで本研究では、アニマルウェルフェア飼養導入に関わる経済的負担削減の一つとして、鶏舎の改築の実現可能性と経済的効果およびその課題について調査を行った。改築のメリットとして最も大きな理由は、金銭的に安価であり、本研究で定義された改築の費用削減効果は新築と比較して約20%安価になると推定された。一方で改築によって“農業者の作業性の低下”を回避することを重視し、新築を選択する農家も多かった。

1 はじめに〜研究の背景および目的〜

(1)日本の採卵鶏生産システムの変遷

1927年に日本国政府は鶏卵の輸入を防止して国内自給を図る目的で、「鶏卵増産10カ年計画」を推進し、府県には養鶏普及の技術者を置く一方で、府県、団体の施設に対して補助金を出すなど多彩な事業を行った。その結果、日本の養鶏は大きく躍進し、経営が集約的に発展した。その理由として、長谷川(1970)によれば、大規模で集約的な生産は生産効率が高く、農家は生産物を高い価格で売ることが出来、収益性が高いことが分析されている。

畜舎については、70年前後の鶏舎は低床開放鶏舎、75年には高床開放鶏舎が使用され、より大型な養鶏業へと歩みを進めた。80年ごろには高床ウィンドレス鶏舎が、開放鶏舎よりもさらに環境に配慮した施設として登場し、ウィンドレス鶏舎はその後、日本独自の高温多湿な気象環境に対応すべく技術的な問題を解決しながら、日本の鶏卵生産を担うシステムとして活用されている(ハイテム〈2022〉)。

なお、コンベンショナルケージ(バタリーケージ)飼育は、60年には日本の大半がケージで飼われるようになったと記されている(農林省畜産局〈1966〉)。

なお、コンベンショナルケージ(バタリーケージ)飼育は、60年には日本の大半がケージで飼われるようになったと記されている(農林省畜産局〈1966〉)。

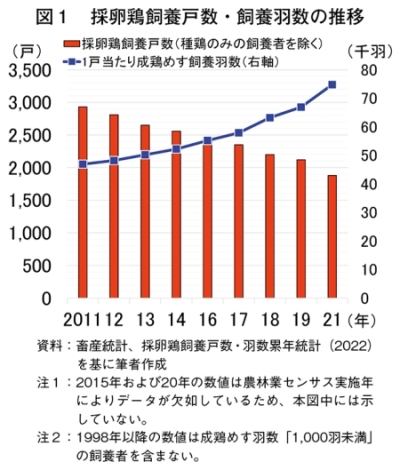

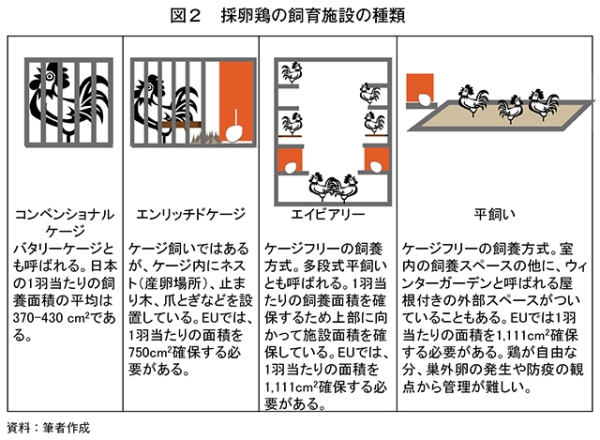

一方、2021年の畜産統計(農林水産省、2022a)によれば、採卵鶏の飼養戸数は2000戸を切って1880戸となり、一戸当たりの平均成鶏めす飼養羽数は74.8千羽であり、経営の集約化がより進んでいる(図1)。公益社団法人畜産技術協会(2014)の調査によると、開放鶏舎・ウィンドレス鶏舎いずれにおいても、多くがコンベンショナルケージを用いた生産体系である。また、1羽当たりの飼養面積は、開放鶏舎、ウィンドレス鶏舎とも「370平方センチメートル以上430平方センチメートル未満」と回答した農場が最多であった。

(2)アニマルウェルフェア飼養の変遷

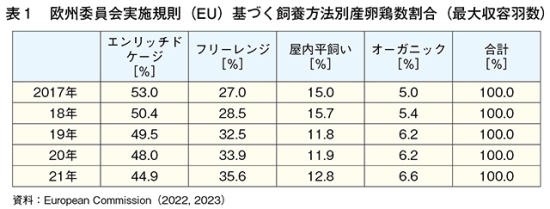

国際獣疫事務局(WOAH〈旧OIE〉)の勧告において、「アニマルウェルフェア(AW)とは、動物の生活とその死に関わる環境と関連する動物の身体的・心的状態」と定義されている(WOAH〈2022〉)。AWに配慮した畜産業を行うことは、欧州諸国において農業生産の社会的責任および豊かな食生活への貢献として不可欠であるとされ、罰則を伴った規制が敷かれている(EU Directive 1999/74/EC)。例えば、EUでは2012年に採卵鶏生産に、コンベンショナルケージの使用は認められなくなった。21年のEUでのケージフリー飼養の採卵鶏は2億720万羽で全体の55.1%を占めている(表1)(European Commission〈2022, 2023〉)。

一方、日本においても採卵鶏生産システムの今後を考える上で、AW飼養への対応が注目されているが、まだ法的なAWの規制はなく、動物の状態は農家の自主性に委ねられているのが現状である。公益社団法人畜産技術協会(2014)の調査によると、採卵鶏農家の約60%がAW飼養指針を認知していた。さらに将来的にAW飼養を検討すると回答した農家は約60%であった。

しかし、AW導入には単位面積当たりの家畜の生産性低下、農家の経済的負担、労働時間の増大に伴う農業従事者の心身の健康状態の悪化および消費者への理解促進など多くの懸念事項がある。

(3)採卵鶏生産施設におけるAW飼養対応への課題

AWに配慮した生産システムとは、“飼養管理状態”によるものであり、どのような施設で生産するのかの問題ではない。例えば、ケージフリーであっても不適切な管理によっては、AWのレベルが損なわれる可能性があることに注意いただきたい。

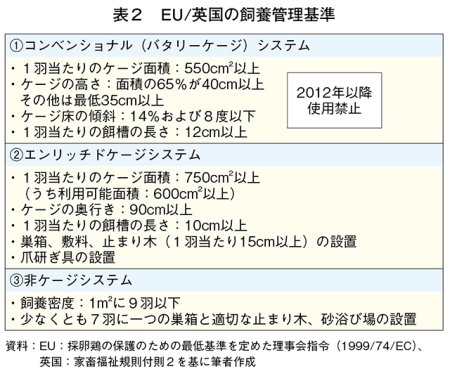

しかし、採卵鶏の生産システムについて、EU/英国では飼養管理基準が定められ、1羽当たりの飼養面積(いわゆるリビングスペース)や用いる飼養施設が規定されることにより(表2)、現状、採卵鶏におけるAWに配慮した生産施設は、エンリッチドケージ、エイビアリー、平飼いの3施設が一般的に周知されている(図2)。

現在のコンベンショナルケージ(バタリーケージ)からAWに配慮した生産システムへの転換には、新築するか、改築(改修)としてケージの入れ替えや止まり木などの付属品の設置などが必須になると考えられる。そもそも、装置産業と言われる採卵鶏生産システムには、施設設備への投資が伴う。Kato et al.(2022)の調査によると施設の新築に限っては、特に平飼いにおいて、同羽数を飼養するための施設棟数が他の生産システムに比べ著しく多く、コンベンショナルケージ(8段・12段):約3億円、エンリッチドケージ(8段・12段):約5億円、エイビアリー:約7億円、平飼い:11万羽当たり約16億円が試算され、飼養システムの変更に伴う鶏舎新築には農家の経済的負担に大きな影響を与える実態が示されている。そこで本研究では、AW飼養導入に関わる経済的負担の削減の一つとして、鶏舎の改築の実現可能性と経済的効果およびその課題について調査を行った。

2 調査方法〜調査対象および調査項目〜

本研究では、飼養羽数の規模を問わず、鶏舎の改築および新築について10戸の採卵鶏農家および4社の施設設備業者を対象に対面もしくはオンラインでインタビュー調査を行った。調査内容は(1)鶏舎建設に関わる飼養基準、使用年数および改築と新築の選択制(2)改築のメリット、デメリットおよび費用削減効果(3)新築のメリット・デメリット(4)改築・新築における低コスト化の工夫―などである。調査期間は2022年9月〜2023年2月である。

3 調査結果

近年の生産資材の高騰は飼料費のみならず畜舎施設資材にも及んでいる(農林水産省〈2023a〉)。このような状況下での調査であるため、改築の定義を以下のように設定した。

本研究における改築の定義:ケージ、付帯設備、壁・屋根の断熱材なども含めて新規導入・改築することであり、ケージのみの入替えを含まない。

(1)鶏舎建設に関わる飼養基準、使用年数および改築と新築の選択制

ア AW施設飼養基準について

日本では2023年7月に農林水産省からアニマルウェルフェアに関する飼養管理指針が発出された(農林水産省〈2023b〉)。採卵鶏においては、「第4飼養方式、構造、飼養空間及び付帯設備」の項において、【実施が推奨される事項】としては、

〇同じ鶏群の全ての鶏に対し、妨げられることなく、同時に休息し、正常な姿勢をとる等のた

めに十分な空間を与える。

〇同じ鶏群の全ての鶏に対し、妨げられることなく、同時に休息し、正常な姿勢をとる等のた

めに十分な空間を与える。

〇平飼い方式の場合、おとなしい系統の選択や飼養空間の拡大、つつきをする鶏の分離等

を行う。

【将来的な実施が推奨される事項】については、

を行う。

【将来的な実施が推奨される事項】については、

〇砂浴びのエリア、ついばみのエリア、営巣のエリア及び止まり木を設ける場合、砂浴びなど

特定の行動を促すよう、設計及び配置し、 検査及び維持管理が容易なものとする。

と定められているが、明確な数値の制定などはなく、また法的拘束力もない。

特定の行動を促すよう、設計及び配置し、 検査及び維持管理が容易なものとする。

と定められているが、明確な数値の制定などはなく、また法的拘束力もない。

一方で、AW飼養施設の建築においてはEU/英国基準に準拠している農家が多かった(表2)。理由としては、基準として順守することは厳しいが、明確であり、対外的に飼養基準を説明するには信頼性があることが挙げられた。EU/英国基準に準拠しているAW飼養施設で生産された生産物という価値は、その商品を欲している消費者にとっても信頼と満足度をもたらすものとなるだろう。

イ 施設の使用年数

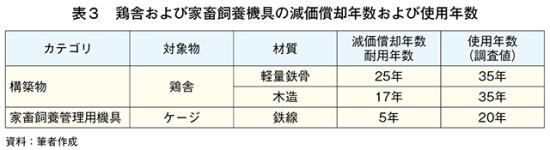

法規的には、鶏舎のような構築物、ケージなどの家畜飼養管理用器具の減価償却の耐用年数(注)は表3のように定められている(財務省〈2020〉)。しかし、実際には減価償却の耐用年数以上の年数を使用しているのが実情である。ここでは、鶏舎の改築・新築への移行期間を調査によって明らかにした。

まず、鶏舎自体の使用年数は、材質問わず35年と推計された。また、ケージの使用年数は20年と推計できた。よって、鶏舎の新築への移行には35年の使用を経て考慮され、内部機具・設備は20年をめどに改築(改修)されることが一つの目安として示された。

EU/英国において、AW飼養施設への移行期間は12年間としていたが、仮に日本においてAW飼養施設の移行期間を考える場合、上記の調査値を加味して設定する必要がある。

(注)資産の使用可能な年数のこと。一般的には税法で定められた法定耐用年数のことを示す。

ウ 改築と新築の選択制

本研究の調査協力農家以外の改築と新築の選択制においては、飼養羽数で見ると新築が多いが、農家件数で見ると比較的小規模経営では改築(例:高床式鶏舎から平飼いなど)を選択しており、その選択実績は分かれた。

一方、本研究の調査における新築と改築の選択制では、コンベンショナルケージからエイビアリーへの改築が2例、コンベンショナルケージから平飼いへの改築が1例見られたが、その他9例の事例はすべて新築であった。

(2)改築のメリット、デメリットおよび費用削減効果

改築のメリットとして最も大きな理由は、まず、金銭的に安価であることが挙げられた。本研究で定義された改築での費用は新築と比較して約20%安価になると推定された。

次に、公法上の手続きの簡略化が挙げられた。改築の場合、新たな建築許可などを申請せずに済むことから、その労力の削減と改築の計画から工事完了までに至る期間の短縮ができる。

さらに、近隣住民への説明が不要であることも示された。特に都市近郊、近隣に住宅などがある場所での畜産業において、悪臭やハエなどの害虫、騒音などの発生の心配から、畜舎建設に理解が得られず、土地の取得が困難になることがあるが、既存の畜舎を利用する改築では、この点は大きなメリットと考えられる。

一方、改築のデメリットは、新規に導入する設備が建屋に対応せず、建屋内に無駄なスペースが出来てしまう可能性がある。特に外国製ケージなどの大きさによっては屋根の梁や柱によって希望するケージ段数の導入が難しいことがあるが、(なお、サイズの微調整可能なケージメーカーを選択することにより、この問題が回避できる)新築の場合にはこのような問題はない。特にバタリーケージからエンリッチド/エンリッチャブルケージへの改築においては、ケージ幅・奥行・高さは、コンベンショナルケージよりも大きいため、設置ケージ数への影響、同時に、ケージ配置によっては、今までとは異なる換気経路・風量となるため換気にも影響がでることがあり、十分な検討を必要とする。またケージの大きさは通路幅などへの影響と鶏の捕獲などにも影響があるため、作業効率の低下・作業の安全性の低下に注意が必要である。管理作業としては、双方ともにケージ飼育であり、コンベンショナルケージと同様の管理作業となるため問題などは挙げられなかった。生産効率については、面積当たりの飼養羽数は20%程度減ることが体感として挙げられた。

コンベンショナルケージからエイビアリー(ケージフリー)への改築の影響としては、面積当たりの飼養羽数は40%程度減ることであった。その他については(5)改築・新築におけるケージフリー共通の課題にて述べる。

平飼いにおける飼養羽数規模について、本調査では一般的なバーンタイプの平飼いにおける飼養羽数は1棟当たり平均4000羽(施設面積坪当たり約20羽)が標準的な規模と見受けられた。棟当たり1万羽以上の飼養羽数も事例としては確認したが特殊な事例であった。コンベンショナルケージから平飼いへの改築に当たって、飼養羽数を多くしてしまうと、鶏のローテーションの回数が減り、出荷する卵サイズの均一性に差が出てしまうこと、そして平飼いへの移行には、単位面積当たりの飼養羽数が大幅に減る(約60%減)ことが飼養の課題として挙げられた。

(3)新築のメリット・デメリット

新築における最も大きなデメリットは、改築のメリットとは相反して(1)施設費が高額(2)公法上な手続き(建築確認、消防署の確認、敷地境界線の設定など)が必要(3)土地の取得が困難(近隣の同意が得られない、生産条件を満たした土地がないなど)―がある。その一方で、次のようなメリットが挙げられた。

まず、獣害対策、防疫対策、臭気対策を強化できることがメリットとして挙げられた。鶏舎に関わる管理技術は日々向上し、知見も積み上げられている。調査の中では、新築にすることでワクモ(外部寄生虫)を一掃し、改めて鶏の飼養環境を整える効果もあるという。

また、適切な獣害対策、防疫対策は建物の新築時に行うことで建屋自体の耐久性も高くなり、結果として長期的な視点から見ると施設に関わるコストを軽減できる可能性がある。また、改築の場合、新規に導入する設備が建屋に対応せず、建屋内に無駄なスペースができてしまう可能性があるが、鶏舎以外の付帯施設を含めて農場内に施設設備を配置することができる新築は、集卵・ふん尿処理工程においても作業効率が良くなる。新築は、鶏舎内外において労働作業の向上につながることが示された。日々の労働作業を省力化し、効率的に行うことは、労働者の労働負荷量の削減につながり、農業者福祉の視点から高く評価できる。本研究の調査において、改築よりも新築を選択する最も多い理由としては“農業者の作業性の向上”を重視することであり、約20%の面積当たりの飼養羽数削減効果以上のメリットとして捉えていた。本調査の数少ない事例から、このような結論を導き出すことは時期尚早であるとの批判もあろうかと思うが、新築・改築をいずれにしても、鶏の飼養環境のみならず、作業者の労働環境も考慮することは、安定的な生産活動を行うためにも重要である。

(4)改築・新築における低コスト化の工夫

ア ソーラーパネルの設置

改築・新築における低コスト化の工夫として、鶏舎屋根へのソーラーパネルの設置が挙げられた。ソーラーパネルの設置については、ケース1:自身の農場で、屋根に設置し売電収益を得る。ケース2:ソーラーパネル業者が鶏舎建設・パネル設置に投資し売電収益を得て農場では地代家賃として収益を得るという二つのケースがある。いずれにしてもソーラーパネルに耐え得る鶏舎の構造など初期投資について課題はあるが、ケース2のように、農家の投資負担が少ない場合には十分な低コストとなる。ただし、注意事項としてはソーラーパネルの設置に伴い電気の送電の配線が地下・地上に配置される。発電所に送るため地下配線の位置によっては、水道管の掘削や地下配線上を重量車両が通る場合に問題が発生することがある。また、地上に送電線を配置する場合、その位置や高さによっては、飼料タンク・飼料配送業社車両の妨げになる場合があり、作業動線と車両動線、設備動線への配慮が必要である。

イ 平飼いの低コスト化への工夫事例

イ 平飼いの低コスト化への工夫事例

平飼いの低コスト化への工夫事例としては次の2点が挙げられる。

2段ネストの導入:鶏舎を上方部・下方部と分け、鶏の往来を階段でつなぐ。上方部をネストとし、下方部は鶏の生活スペースとして活用する。この方式にすることで単位面積当たりの飼養羽数は平面式平飼いよりも多くなる。

リターエリアの追加:ワイヤースラットの一部をリターエリアとして利用することで、EUの基準に合致する飼養面積を確保できる。

(5)改築・新築におけるケージフリー共通の課題

ア 施設損耗・摩耗

ケージフリー方式であるエイビアリーでの飼養において、施設損耗(傷み)の速さの心配が挙げられた。鶏が自由に動けるために、鶏の施設内の滞在場所の偏りが見られること、そしてふん尿が広範囲に広がることによって施設への損耗が見られ、施設本体の耐用年数の短縮につながる可能性が示された。

イ 巣外卵の発生・大すうのトレーニング(育すう)

巣外卵の発生は、ケージフリーの飼養において課題の一つである。本調査では、巣外卵の発生は120日齢での大すう導入をすると多くなるが、90〜100日齢での導入であると巣外卵の発生は少なくなるとの経験を聞くことができた。今後、ケージフリー飼養が増加するのであれば、対応したひなの需要も同時に高まることが予測される。AW飼養への転換の影響は育すう業者にも波及するであろう。川上から川下まで網羅したAW飼養の構築が急がれる。

ウ 作業者の労働負荷および労働時間

Brannan and Anderson(2021)は、ケージフリーとケージシステムの比較で、鶏1羽当たりの労働コストが36%増加することを示している。Kato et al.(2022)の調査でも、ケージフリーでは労働人数・時間がケージ飼育よりも高いことを明らかにしている。この労働負荷の問題は本調査でも多く聞かれた。例えば、鶏を夜にネストに戻す作業は、作業者にとって労働負荷が高いものとなる。その他、巣外卵、死鶏の回収など労働時間の増加が確認された。農業従事者の確保が難しい中、ケージフリー導入には、農業従事者の作業負担を十分に考慮する必要がある。

4 本調査より明らかとなった鶏舎建築におけるその他の課題〜土地取得〜

(1)適切な土地の取得・地域住民への理解の困難性

畜産業は一つの経済活動であるため、生産場所の選定が重要となる。消費地の近くでの生産は出荷などに有利であるが、農家自身が悪臭防止法(事業活動に伴う悪臭についての規制)(法務省〈2022a〉)、水質汚濁防止法(事業活動に伴う水質汚濁についての規制)(法務省〈2022b〉)、など法的な問題を順守することを約束し、畜舎の騒音・臭気などの改善に取り組む姿勢があったとしても、住居地近くでの畜産業には地域住民の理解がなく、新規鶏舎の建設を断念する事例があり、地域住民に理解を求めること自体が大きな負担となっていた。一方で、消費地から遠方での生産活動は、生産に必要な飼料などの資材の輸送費がかかる、労働力の確保が難しくなるなどの問題が出てくる。

(2)家畜伝染病対策

農林水産省(2020)は、「家畜伝染病予防法(法務省〈2022c〉)」において、口蹄疫、鳥インフルエンザなど、これらの疾病の病原体に汚染し、又は汚染している可能性のある死体又は物品は、原則として発生農場内又は農場の近接地に埋却か焼却すると定めている。

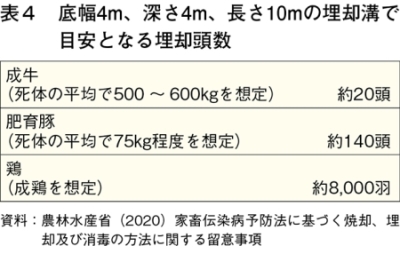

鶏であれば約8000羽の埋却地面積は約40平方メートル必要である(表4)。一度埋却した土地は、再度埋却地として使用することができず、何度も鳥インフルエンザなどに感染した場合、その都度、新規の土地を用意することが求められる。

適切な土地の取得・地域住民への理解の困難性は今後の採卵鶏の生産活動に大きな影響を及ぼす可能性がある。

5 おわりに

本調査により、改築は金銭的に安価であり、本研究で定義された改築の費用は新築と比較して約20%安価になると推定されたが、その一方で20%の削減効果にメリットを見いだせない方も多くいた。この理由としては、“農業者の作業性の向上”を重視するためであった。一方で、より低コストな施設の改修方法を求める意見も多く聞かれた。

意欲的な農家はEU基準などに則った施設の建設をし、AW飼養の生産体系を整えてきているが、その費用の負担は自己資金によるものが多い。現在の日本では、生産量を増加させるシステムへの補助金はあるが、AW配慮の飼養システムへの移行に伴い生産性は落ちる。この減産に対する補助が見当たらない。AW飼養への移行に際しては個人によるものなのか、それとも過去の事例として「鶏卵増産10カ年計画」のように、国として考えるべきことなのか、将来の農業政策を通じて「動物の健康と福祉、農業従事者の福祉(労働環境向上)を同時に改善する」ため、農家へのインセンティブを議論すべきである。

参考文献

長谷川保(1970)養鶏の施設と管理, 第一版

株式会社ハイテム(2022)提供資料

農林省畜産局編(1966)畜産発達史 本篇, 中央公論事業出版,

農山漁村文化協会(1983)畜産全書採卵鶏・ブロイラー、第一版

農林水産省(2022a)畜産統計, 採卵鶏飼養戸数・羽数累年統計,

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/tikusan/

公益社団法人畜産技術協(2014)平成26年度国産畜産物安心確保等支援事業(快適性に配慮した家畜の飼養管理推進事業) 採卵鶏の飼養実態アンケート調査報告書,

https://jlta.jp/test/wp-content/uploads/2023/12/factual_investigation_lay_h26.pdf.

WOAH(2022)animal welfare,

https://www.woah.org/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-welfare/

European Union(1999)EU Directive 1999/74/EC, http://data.europa.eu/eli/dir/1999/74/oj

European Commission(2022, 2023)Laying hens by way of keeping,

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/animal-products/eggs_en

農林水産省(2022b). アニマルウェルフェアについて.

https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/animal_welfare.html.

農林水産省(2021)アニマルウェルフェアに関する意見交換会,

https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/animal_welfare_iken.html

Sumner DA, Gow H, Hayes D, Matthews W, Norwood B, Rosen-Molina JT, Thurman W.(2011)Economic and market issues on the sustainability of egg production in the United States: analysis of alternative production systems. Poult Sci. Jan; 90(1): 241-50. doi: 10.3382/ps.2010-00822.

Kato. H., Y. Shimizuike, K. Yasuda, R. Yoshimatsu, KT. Yasuda, Y. Imamura, R. Imai(2022)Estimating production costs and retail prices in different poultry housing systems: conventional, enriched cage, aviary, and barn in Japan, Poultry Science, Volume 101, Issue 12,

https://doi.org/10.1016/j.psj.2022.102194.

農林水産省(2023a)農業物価指数 令和2年基準, 令和5年1月,

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noubukka/

農林水産省(2023b)採卵鶏の飼養管理に関する技術的な指針(令和5年7月26日付け5畜産第1066号),令和5年7月,https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/230726.html

財務省(2020)減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号), 減価償却資産の耐用年数等に関する省令,

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50000040015

Brannan, K. E., and K. E. Anderson(2021)Examination of the impact of range, cage-free, modified systems, and conventional cage environments on the labor inputs committed to bird care for three brown egg layer strains. J. Appl. Poult. Res. 30:100118.

農林水産省(2018)農林業センサス累年統計‐農業編‐.(1995-2018).

https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/past/stats.html

農林水産省(2020a)農業就業人口及び基幹的農業従事者数2020, 農業労働力に関する統計.

https://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/08.html.

法務省(2022a)悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号),

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000091

法務省(2022b)水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号),

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000138

農林水産省(2020b)家畜伝染病予防法に基づく焼却、埋却及び消毒の方法に関する留意事項

(家畜伝染病予防法施行規則第30条及び第33条の4関係)(令和2年2月26日付け消安第5374号農林水産省消費・安全局長通知),

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/attach/pdf/index-321.pdf

法務省(2022c)家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号),

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000166

Shimmura T, Maekawa N, Hirahara S, Tanaka T and Appleby MC.(2018)Development of furnished cages re-using conventional cages for laying hens: Behaviour, physical condition and productivity. Animal Science Journal, 89: 498–504. PMID:29154482, https://doi.org/10.1111/asj.12955