ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > ニュージーランドの酪農後継者育成の取り組み 〜シェアミルカーとその近年の動向〜

調査情報部 工藤 理帆、横田 徹

【要約】

ニュージーランドでは、伝統的にシェアミルカー経営が酪農にとっての重要なキャリアステップとして機能し、後継者の確保に一定の貢献を果たしてきた。近年は、農場価格の高騰や飼料費など生産コストの増加から、以前に比べてシェアミルカーが農場を購入してオーナー(農場主)になるまでの期間が伸びている。今後は、費用負担のより少ないシェアミルカー経営や、企業経営体などが増加すると見込まれている。しかし、教育システムなどを通じた酪農後継者の体系的な育成などにより、状況は厳しいながらも引き続き持続的かつ強固な生産体系が維持されている。

1 はじめに

乳製品輸出大国のニュージーランド(NZ)では、酪農後継者を確保する手段として「シェアミルカー」という制度が古くから存在する。同制度は、NZがイギリス連邦自治領地時代であった1900年代初頭ごろからすでに行われていたとされ、時代に合わせて契約内容などが見直されながら強固な制度として根付いている。若い酪農従事者が、後継者を求める酪農家(オーナー)と事前に収入や労働の分担(シェア)などを取り決めることで、比較的少ない資本で酪農経営への参入が可能となる。このため、酪農の担い手継承の重要な手段と位置付けられてきた。

本稿では、はじめにNZの酪農を概観した上で、シェアミルカーの動向と、1次産業の人材育成研修機関(PrimaryITO)による若年層を中心とした農業の担い手育成の取り組みを報告する。

なお、本稿中特に断りのない限り、NZの年度は6月〜翌5月、為替レートは三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中平均の為替相場」の2024年4月末TTS相場の1NZドル=95.61円を使用した。

2 NZ酪農の概観

(1)生産動向

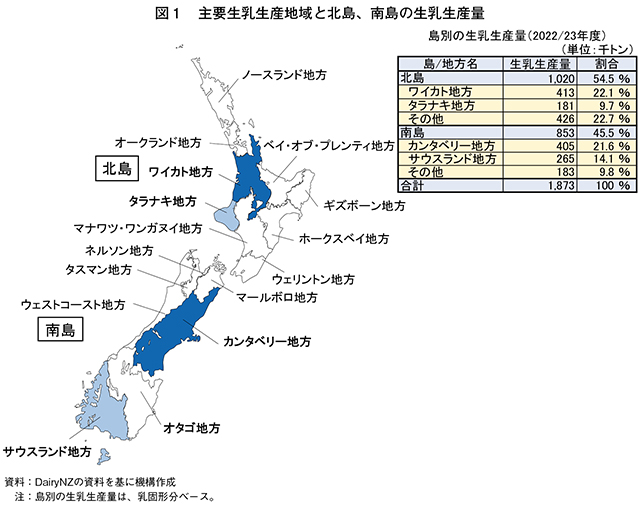

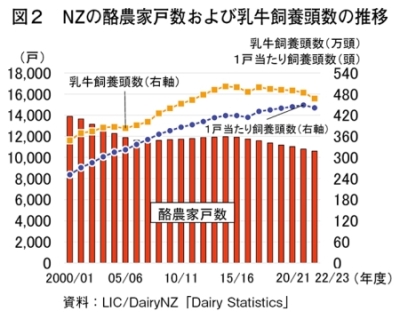

NZの酪農は、生産額、輸出額ともに農畜産物全体の4割以上を占める基幹産業であり、温暖で降水量に恵まれた自然条件を生かし、草地を最大限に利用した放牧主体の飼養形態が特徴である。主な生乳生産地域は、北島のワイカト地方やタラナキ地方、南島のカンタベリー地方やサウスランド地方であり、これら4地域でNZの生乳生産量全体の約7割を占めている(図1)。このうち、北島のワイカト地方は歴史的な酪農地域であり、NZの生乳生産量全体の約2割を占めている。しかし、同地方では、すでに多くの土地が放牧地として利用されており、また、園芸作物との競合などからさらなる生産拡大は難しいとされ、今後の増産余地は限定的とみられている(写真1)。一方、南島のカンタベリー地方は、降雨量が少なく、酪農には不向きな地域とされていたが、近年はかんがい施設の導入により酪農経営が進展し、NZの生乳生産量全体の約2割を占めるまでに拡大している(写真2)。NZの酪農家戸数を見ると、生産者の高齢化による引退などに伴い減少傾向にあり、2022/23年度は1万601戸(前年度比1.8%減)と過去最少を記録した(図2)。さらに、同年度の乳牛飼養頭数も467万5000頭(同3.5%減)と5年連続で減少した。同頭数は、南島での酪農経営の進展に伴い長期にわたり増加傾向にあったが、北島を中心とした酪農家戸数の減少などを背景に18/19年度以降は減少に転じている。一方、22/23年度の1戸当たりの飼養頭数は441頭(同1.8%減)と直近10年間で約40頭増加し、大規模化が進んでいる。

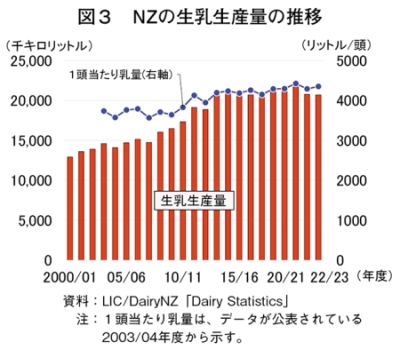

また、同年度の生乳生産量は、2070万キロリットル(同0.4%減)とわずかに減少した(図3)。NZの生乳生産量は、育種改良や補助飼料給餌量の増加に伴う1頭当たり乳量の増加などを要因に上昇傾向にあったが、22/23年度は乳牛飼養頭数の減少や悪天候による牧草の生育不良の影響を受けて、2年連続で前年割れとなった。

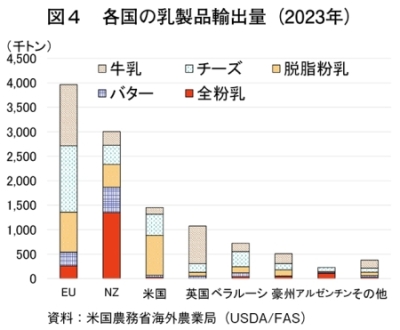

(2)輸出動向

世界の生乳生産量のうち、NZの割合は約3%とわずかだが、国内の市場規模(国内人口は約531万人)が小さいため、生乳生産量の9割以上が保存性のある乳製品に加工され、輸出に向けられる。2023年の同国の乳製品輸出量(注)は、300万6000トン(前年比7.4%増)とEUに次いで世界で2番目に多く、特に全粉乳については、世界の輸出量全体の7割以上を占めている(図4)。

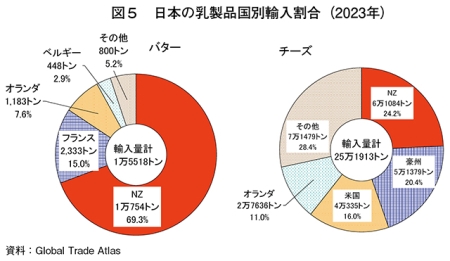

参考として、23年のわが国の乳製品輸入先を見ると、NZ産はバターが約7割、チーズが4分の1を占め、いずれの製品もNZが最大の輸入先である(図5)。

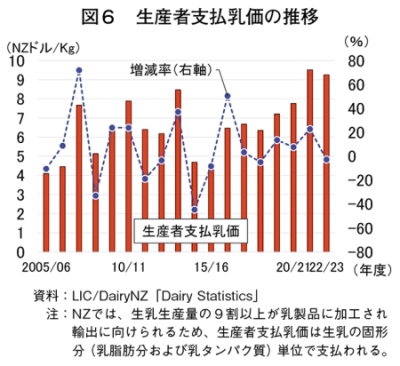

このように、NZの酪農・乳業は輸出志向型であるため、生産者支払乳価は「乳製品輸出価格=国際相場」の影響を強く受けやすい特徴を有しており、年度ごとに大きく変動していることがうかがえる(図6)。このため、NZの酪農経営は国外の乳製品需給に左右されるという不安定な環境にさらされており、生産者は、飼養管理技術のみならず、変動する乳価に対応した柔軟な経営手法や判断が求められている。

(注)乳製品5品目(牛乳、全粉乳、脱脂粉乳、バター、チーズ)の合計。

3 NZのシェアミルカー経営と近年の動向

(1)NZの酪農の運営形態とキャリアステップ

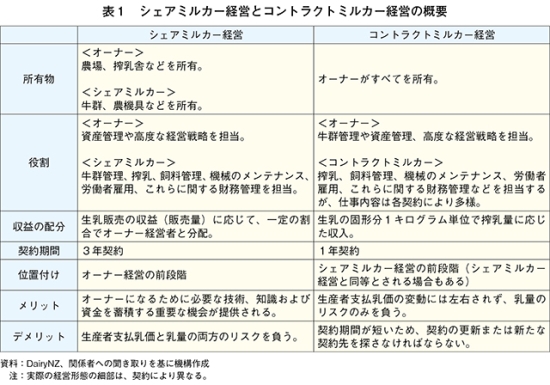

NZの酪農の運営形態は「オーナー経営」「シェアミルカー経営」「コントラクトミルカー経営」の三つに大別される。それぞれの特徴は以下の通りである。

・オーナー経営

日本の家族経営に類似し、オーナー(農場主)が自ら働き、または固定給で農場を運営するマネージャーを雇用する経営形態。農場運営の費用はすべてオーナーが負担し、収入もすべてオーナーが受け取る。

・シェアミルカー経営

オーナーとシェアミルカーが収入、費用、労働を分配(シェア)する経営形態。シェアミルカーは共同農場運営者として位置付けられる。シェアミルカーが搾乳などの作業を行い、その報酬として生乳販売から得られた収益を、オーナーと事前に合意した比率で分配する。分配比率は契約によって異なるが、50:50で分配する場合が最も多く、この契約方式がシェアミルカー経営全体の6割を占めている。一般的には3年契約であり、オーナーが農場と搾乳施設を提供し、シェアミルカーが牛群と労働力を提供する。

・コントラクトミルカー経営

オーナーとの契約 (コントラクト) により搾乳作業などを行い、生乳1キログラム当たりの固形分換算で取り決めた額を報酬として受け取る。シェアミルカー経営との違いは、報酬が収益(販売量)に応じた分配ではなく、生乳生産量(固形分量)によって決まる点である(表1)。また、一般的には1年契約であり、オーナーが農場や搾乳施設のほか、牛群などのすべての資本を提供する点がシェアミルカー経営と異なっている。

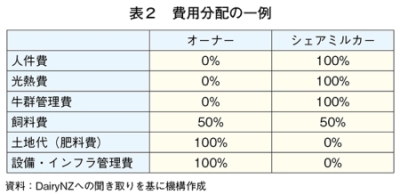

シェアミルカー経営は、搾乳などの実務から退いて経営面に特化しようとするオーナーと、農場のほとんどの実務を行うシェアミルカーとの間で契約に基づき収支を分配し、経営リスクを分散するものである。このため、若い酪農従事者が農場を所有するための前段階とされてきた。通常、オーナーは牧草地を維持するための肥料費やインフラなどの費用を、シェアミルカーは人件費、光熱費、牛群を管理するための費用をそれぞれ負担し、飼料費は折半する場合が多い(表2)。

この契約期間中にシェアミルカーは、オーナーになるために必要な飼養管理技術と経営力を磨き、資金を蓄積しながらオーナー経営へのステップアップを目指す。一方、オーナーは、労働負担を軽減しつつ、一定の収入を確保できるため、シェアミルカー経営は伝統的にNZの酪農を人的資源の側面から支えるものとして、重要な役割を果たしてきた。

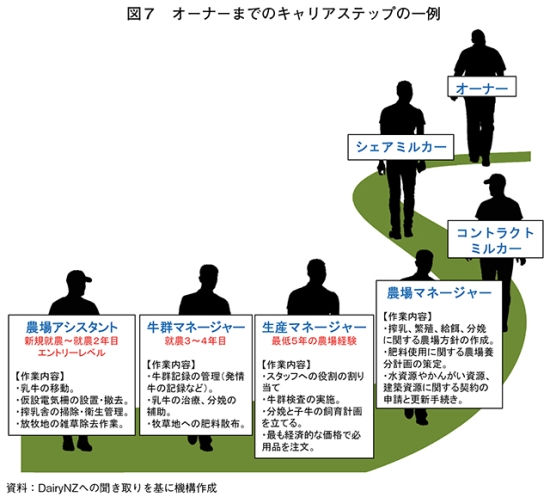

一般的な酪農のキャリアステップは次の通りである(図7)。

新規参入者(学卒者や他産業からの参入者など)はまず、雇用労働者として農場アシスタント職に就き、日々のさまざまな作業を行いつつ、上位の監督者から技術や知識を習得する(1〜2年目)。

続いて、牛群マネージャー、生産マネージャー、農場マネージャーと、より指導的立場へと段階を踏み、経験や知識、乳牛の購入資金などを確保し、将来的にシェアミルカーとして契約できるための信頼を獲得していく(3〜10年目)。

その後、農場マネージャーからコントラクトミルカーに進む場合もあれば、賃金を稼ぎながら乳牛を購入していた場合は、その段階を踏まずにそのままシェアミルカーに移行する場合もある(10年目以降)。

一般的には、就農から約10年後にシェアミルカーとしてのキャリアを開始する場合が多い。シェアミルカーは、家畜販売や繁殖によって牛群の規模を拡大することを目指し、十分な資本を得た後は、農場を購入してオーナーになる。

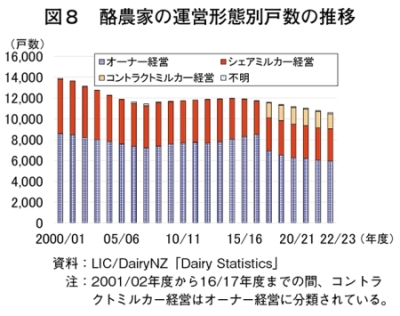

(2)運営形態の構造の変化

しかし、近年はシェアミルカー経営が減少傾向にある(図8)。2000/01年度はシェアミルカー経営が5187戸と運営形態全体の4割近くを占めていたのに対し、22/23年度には3100戸と3割にまで減少している。この理由として、これまで確立されてきたオーナー経営までの道筋が、以前ほど明確ではなくなった点が挙げられる。

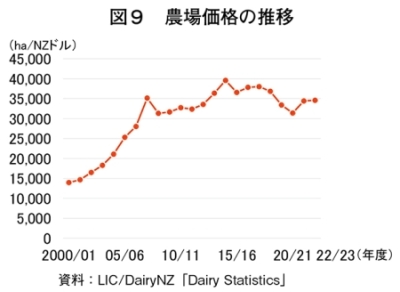

シェアミルカーがオーナーになるためには、農場の購入が必要となるが、近年は不動産投資や他産業との競合により地価が高騰しており、シェアミルカーが所有する家畜の一部を販売しても農場を購入することが困難になってきている。これは、1990年代後半からすでに大きな問題として取り上げられてきたことであるが、2000年代に入り地価はさらに上昇し、高止まりで推移している。22/23年度の農場価格を見ると、1ヘクタール当たり3万4600NZドル(331万円)と、00/01年度の同1万4000NZドル(134万円)から約2.5倍に上昇した(図9)。農場を購入するためには、従来に比べて多額の資金が必要になっている。

一例として、NZの酪農家の平均規模とされる150ヘクタールの農場を購入するとした場合、その費用は519万NZドル(4億9622万円)となる。シェアミルカーの平均年収は、6万4000NZドル〜9万7000NZドル(612万〜927万円)と購入価格を著しく下回るので、金融機関などからの融資を受けたとしても、農場取得のための条件の厳しさが読み取れる。

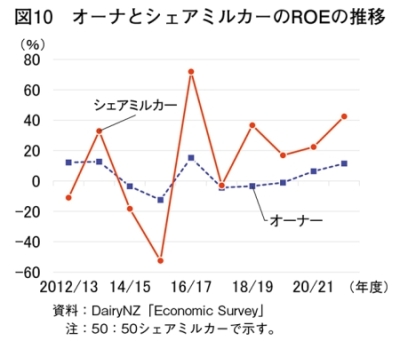

また、表2に示したように、シェアミルカーは牛群の管理費用を自ら支出する必要があり、牛群の健康リスク(疾病や死亡)のほか、光熱費や燃料価格上昇のリスクなどにも対応しなければならない。しかし、その上昇分は自前で吸収しなければならないため、農場や搾乳舎を提供するオーナーに比べて経営リスクが高いと言える。また、オーナーに比べて自己資本が少ないため、乳製品国際相場の下落などで生産者支払乳価が下落した場合には、経営が脆弱 になるというリスクがある。資産に対する自己資本利益率(ROE)を見ると、比較的安定的に推移しているオーナーに比べ、シェアミルカーは年によって大きく増減し、収益性は不安定な状況にある(図10)。生産者支払乳価の変動率が大きい近年は、シェアミルカーにとってハイリスク・ハイリターンな状況と言える。

このように、地価の高騰などが影響し、近年はシェアミルカーとして従事する年数が長期化しており、オーナーになれないシェアミルカーも多く、また、10年以上同じ農場でシェアミルカーを行っている者も少なくない。このため、シェアミルカーの中にはオーナーを目指さずに、生涯シェアミルカーとして従事するという選択をする者も増えている。しかし、これが結果として、新たなシェアミルカーの雇用を阻害する一因とも指摘されている。

さらに、シェアミルカーの中には、生産者支払乳価の変動に左右されないコントラクトミルカーに切り替えるケースも増えてきている。近年の酪農家の規模拡大に伴ってオーナーの性格が「個人」から「会社」へと移り変わる中で、大規模酪農のオーナーは、共同農場運営者となるシェアミルカーとの契約ではなく、より従業員としての性質が強いコントラクトミルカーとの契約を好む傾向にある。

このような状況の中で、酪農生産者からの課徴金を原資に運営するDairyNZなどの関係団体は、シェアミルカーに対し、自己資金に見合った規模からの酪農経営の開始を勧めている。また、特にシェアミルカーを開始する酪農従事者に対しては、契約後のオーナーとシェアミルカーとの間に生じる誤解などを防ぐため、契約前の注意事項(役割、短期・長期の目標、財政状況、家族の状況、信頼できるアドバイザーの確保など)や契約書式例などを細かく周知している。

コラム 〜シェアミルカーの魅力と課題〜

シェアミルカー経営の魅力や直面している課題などについて、北島のワイカト地方のシェアミルカー2組を取材した。

1 30代でオーナー経営を目指すシェアミルカー

シェアミルカーとして3年目を迎える20代後半のブライアンとレイチェル夫妻は、280頭の搾乳牛を保有し飼養している(コラム−写真1)。従業員は雇用せず、1日2回の搾乳とともに牛群や草地、補助飼料の管理を行っている。「酪農家は休みなく働き、多くのスキルを身に着ける必要があるため、酪農家を目指す人は減少している」としつつも、毎日、常に変化があることが酪農の楽しさの一つという。

「シェアミルカーとして若いうちに懸命に働き、酪農の経営手腕を身に付ける事が出来れば、その後の人生には多くの選択肢がある」と酪農の将来性を語る。今後の目標として、シェアミルカーとしてさらに3年働き、飼養頭数を500頭以上に拡大し、70〜80ヘクタールの農場購入を挙げている。以前の農場で2年間、特に経営面をしっかり学んだことが今の自分たちにとって非常に役立っているという。シェアミルカーとして心がけていることは、「自分たちのためではなく、経営のために必要なことを行うこと」という。

また、酪農の労働力不足が叫ばれる中で、酪農家が本当に目を向けるべき課題として、労働効率を上げることが重要としている。しかし、そのためには設備や機械などの整備が必要であり、その投資はオーナーとなる。このため、この先も酪農が持続可能な経営であるためには、オーナーの利益を最大限にする必要がある。ただし、交渉次第ではオーナーとの間に緊張関係が走ることもあるというが、開かれた環境で正直に話すことがビジネスにとって最も大切と語る。

2 シェアミルカー歴12年のベテラン従事者

シェアミルカーとして働くマシュー氏は、140ヘクタールの農場で400頭の搾乳牛を飼養している(コラム−写真2、3)。シェアミルカーとして12年間従事しており、現在は1人の従業員を雇用している。通常、次のステップはオーナー経営であるが、地価が高騰しているため農場の購入は非常に難しいと考えている。乳牛は1頭ずつ性格が異なるため、牛群の管理を学ぶために多くの時間を費やしてきたが、自分のたどってきたキャリアが自身にとって最適なものであったと振り返る。シェアミルカーとしての契約は包括的であり、借家の条項も含まれているため、家族がある自分には新たに借家契約を締結する必要がない点が魅力的としている。また、シェアミルカーとオーナーは一緒にビジネスを行っているが、経営に関しては必ずしも意見が一致するわけではないため、両者が明確な方向性を示す必要があると語る。

近年はオーナーがリース会社(乳業会社や投資家)などに農場を貸し出し、シェアミルカーがリース会社経由で農場を賃貸するといったケースも増えている。リース会社を経由することで、シェアミルカーとオーナーとの関係は切り離されるため、シェアミルカーにとっては独自で運営方法を決定できるなどのメリットがあり、伝統的なシェアミルカー経営は変革期を迎えている。

4 PrimaryITOによる後継者育成の取り組み

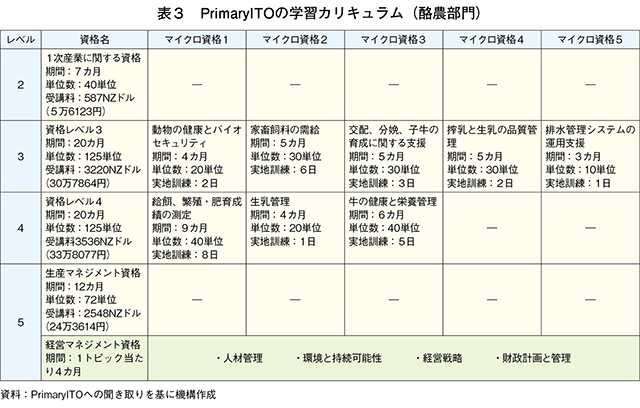

PrimaryITOとは、1次産業の人材の育成と確保を目的に1992年にNZ政府によって設立された教育研修機関である。同機関では酪農、乳製品加工、食肉加工、羊毛、ブドウ栽培、園芸、養蜂をはじめとする24部門を対象とした教育トレーニングを行い、研修を終えた受講生に対して国家資格を付与している。受講生は年間1万4000人で、このうち酪農部門(乳製品加工を除く)は同約6000人と最も多く、オーナーまでのキャリアステップに応じて資格を取得し、必要な技術や知識を取得できる仕組みになっている。酪農に従事するためには国家資格が必ずしも必要ではないが、国家資格を持っていると雇用条件や賃金などで大きなメリットになるという。酪農部門の受講レベルは五つあるが、資格レベルごとに受講期間や単位数が異なっており、レベル3〜4については資格がさらに細分化されている(表3)。また、最終のレベル5は経営マネジメント資格の取得であり、「経営力」の重要性を表している。

受講に当たっては、受講生が農場で働いていることが条件であり、契約は受講生、農場の雇用主、PrimaryITOの3者間で行う(雇用主は受講生の教育に対し協力義務があるという考えの下で契約が行われる)。

実際の学習は、受講生が農作業の空き時間を利用して、タブレット端末を使って学習するほか、PrimaryITOの講師が運営する農場で実地訓練を受ける。このように雇用主の下で働きながら研修を受けるため、単位の取得には一定の時間を要することになる。PrimaryITOによると、働きながら一定期間の研修を受講することを負担に感じる受講生が多く、約半数が1年以内に脱落してしまうことを課題としていた。

受講生が支払う費用は、雇用主と受講生の折半の場合と雇用主が全額支払う場合がある。これに参加する受講生の雇用主自身がかつての受講生であった場合も多く、受講に対する理解度が高いためとされる。また、雇用主にとっては、労働力の確保が大きな課題となっており、受講費用を自身が負担することで、人材を確保したいという狙いもある。さらに、雇用主に対してNZ政府から毎月1人当たり500NZドル(4万7805円、最長2年)の補助金が支給され、NZのいくつかの乳業との取引では、従業員がレベル3(生乳の品質管理)の資格を有していれば、その酪農家から出荷される牛乳は高品質であることを保証するものとして、農家に対して生乳の固形分1キログラム当たり0.1NZドル(10円)のインセンティブが付与される。このように、受講者である従業員だけでなく、従業員に資格を取得してもらうことは雇用主にとってもメリットとなる体制が構築されている。

5 おわりに

NZでは、伝統的にシェアミルカー経営が酪農家にとって重要なキャリアステップとして機能し、後継者確保に一定の貢献を果たしてきた。しかし、近年の農場価格の高騰や生産者支払乳価の変動などにより、シェアミルカーがオーナーになるためには従来に比べて多額の資本が必要となり、また、シェアミルカーとして従事する期間がより長期化するなど、オーナーへの道のりがこれまで以上に厳しく困難なものとなっている。このため、シェアミルカー経営は変革期を迎えている状況にあるともされ、今後は費用負担の少ないコントラクトミルカーや農地のリース会社を利用した新たな働き方が増えていくものと思われる。

一方で、規模拡大が進む南島では、酪農の将来性を踏まえて会計士や酪農家OBなどで設立した企業が国内外から出資を募り、農場を購入した上でシェアミルカーと契約するという新たなオーナー経営の形態も2014年から出現している。リース会社との契約の違いは、出資者への配当を確保するため、シェアミルカーに対して財政や戦略面などの助言や指導を行っていることである。すでに7カ所の農場を所有(24年4月時点)しており、この知識が十分とは言えない酪農従事者にとっては、早期にシェアミルカー経営を開始でき、経営を学びつつ資金を確保できるものとして注目されている。

NZの酪農家戸数は減少傾向にあるが、教育システムなどを通じた酪農後継者の体系的な育成などにより、持続的かつ強固な生産体系が維持されている。NZとわが国では酪農の産業構造や政策面などで異なる部分は多いが、本稿が後継者の育成に取り組む方々の一助となれば幸いである。