ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 卵アレルギーに不自由のない世界の実現に向けて ~ゲノム編集技術を活用したアレルギー低減卵の研究~

キユーピー株式会社 研究開発本部 技術ソリューション研究所

機能素材研究部 チームリーダー 児玉 大介

1 はじめに

食物を摂取した際、食物に含まれる原因物質が異物として認識され、免疫機能が過剰な反応を起こすことがあり、これを食物アレルギーという。食物アレルギーの症状を持つ人の割合は、2歳までが全体の約55%、11歳までが約90%と小児が多くを占めている。原因食物については、第1位の鶏卵が約33%を占め、牛乳、木の実類、小麦がこれに続く1)。

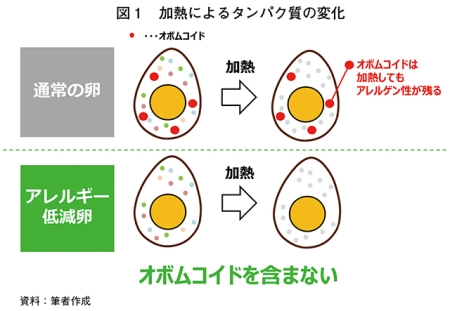

鶏卵の主な原因物質(アレルゲン)は、オボムコイド、オボアルブミン、オボトランスフェリン、およびリゾチームである2)。オボムコイド以外のタンパク質は熱に弱いため、十分に加熱すればアレルゲン性が低下するが、オボムコイドは熱にも消化酵素にも強いため、加熱調理や消化酵素を用いた加工を施しても、アレルゲン性が失われない。そこで、オボムコイドを含まない鶏卵(以下「アレルギー低減卵」という)を作出できないかと考え、2013年から国立大学法人広島大学(以下「広島大学」という)と研究を開始した。20年にラボレベルでのアレルギー低減卵の作出に成功し、22年より国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)による産学連携プログラム「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」の「共創分野(本格型)」に採択され、応用研究が始まっている。本稿では、アレルギー低減卵の作出方法やこれまでに得られた成果、今後の展開などを紹介する。

2 アレルギー低減卵について

アレルギー低減卵とは、鶏卵の主要なアレルゲンである「オボムコイド」を含まない鶏卵であり、広島大学との共同研究によりゲノム編集技術を用いて作出した。具体的には、プラチナTALEN3)として知られる、転写活性化因子様エフェクターヌクレアーゼ(TALEN)(注1)を用いてオボムコイド遺伝子のエクソン1(注2)を標的とするゲノム編集を行った。この結果、成熟オボムコイドも副産物も含まれていないことが確認された。また、ゲノム編集による別の遺伝子の挿入や他の遺伝子への影響も全くないことが明らかとなった4)。卵の外観は変わらず、鶏の生育への影響も確認されていない。本鶏卵はオボムコイドを含まないため、加熱をすることですべてのタンパク質のアレルゲン性が低下し、鶏卵アレルギー患者でも喫食できる可能性があることが期待される(図1)。

なお、今回用いたゲノム編集技術は、鶏が持っている遺伝子の一部を狙って動きを止めるもの(ノックアウト)であり、別の生物の遺伝子を組み込んだ作物から生産する「遺伝子組み換え食品」に該当しないことも特徴である。ゲノム編集食品の例としては、γアミノ酪酸(GABA)分解酵素遺伝子をノックアウトしたGABAが豊富なトマト5)や、ミオスタチン遺伝子をノックアウトした肉厚の鯛6)などが上市されている。

(注1)遺伝子を切断する酵素である人工ヌクレアーゼで、植物病原細菌がもつ転写因子様エフェクタータンパク質(TALE)に、制限酵素の一種であるFokIのヌクレアーゼドメインを融合させたものである。

(注2)DNAの塩基配列中のタンパク質合成の情報をもつ領域をエクソンと呼び、DNAの5'末端側の再上流に位置するエクソンがエクソン1である。

3 研究のロードマップ

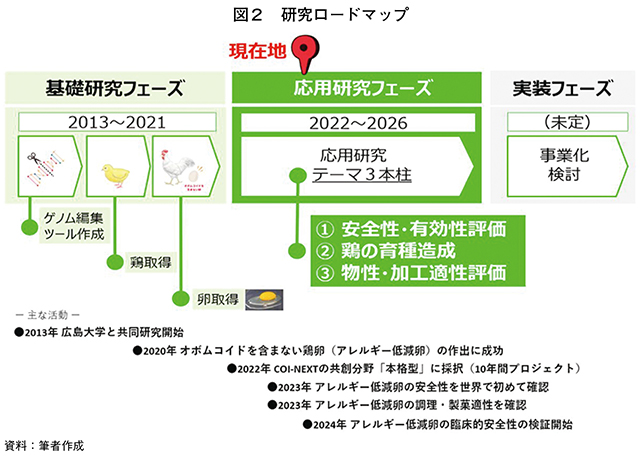

アレルギー低減卵の研究ロードマップを示す(図2)。現在は応用研究ステージであり、三つの研究課題(1)安全性・有効性評価(2)鶏の育種造成(3)物性・加工適性評価―に取り組んでいる。

4 研究の進捗

(1)安全性・有効性評価

ゲノム編集食品としてのアレルギー低減卵の安全性については前述の通り確認しているが、この卵が鶏卵アレルギー患者にとって安全に食べられるものかどうかについて慎重に確認をしていく必要がある。臨床研究の共同研究パートナーである独立行政法人国立病院機構相模原病院(以下「相模原病院」という)の小児科に通院中の鶏卵アレルギー児の患者血清を用いたELISA分析(注3)の結果、加熱処理した従来の卵白は濃度に応じて反応が見られたが、加熱処理したアレルギー低減卵においては、いずれの濃度においても反応が見られなかった。このことから、加熱処理したアレルギー低減卵は、鶏卵アレルギー患者が喫食できる可能性が示唆された。2023年には、相模原病院が提案した「重症鶏卵アレルギー患者におけるアレルギー低減卵の臨床的安全性の検証」が、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)が公募した「令和5年度免疫アレルギー疾患実用化研究事業」に採択され、24年からアレルギー低減卵の臨床試験が開始されている。

(注3)酵素結合免疫吸着測定法。抗原抗体反応の原理を利用して、目的とする成分を検出する方法。

(2)鶏の育種造成

共同研究パートナーであるプラチナバイオ株式会社(以下「プラチナバイオ」という)が提案した「食のバリアフリーを実現するアレルギー低減卵の社会実装」が農林水産省中小企業イノベーション創出推進基金事業(フェーズ3基金事業)に採択された。広島大学、プラチナバイオ、株式会社坪井種鶏孵化 孵化場をはじめとする育種造成パートナーと連携し、農場整備や育種造成および実証研究を進めていく予定である。

(3)物性・加工適性評価

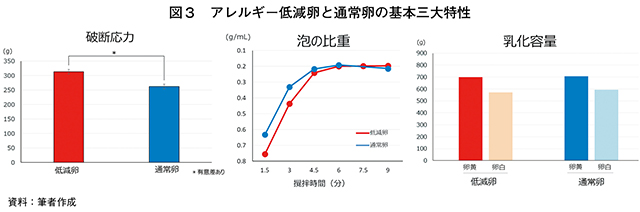

アレルギー低減卵の加工適性評価も研究を進めている。卵には、三大特性と言われる「熱凝固性」「起泡性」「乳化性」がある。アレルギー低減卵と通常卵を用いて、この三大特性に関する比較試験を行った結果、「熱凝固性(破断応力)」については、通常卵と比較して高いことが確認された(図3)。これは、通常、卵白タンパク質に約1割含まれるオボムコイド(加熱しても固まらない)がないことで、相対的に他のタンパク質の比率が高まったためと考えられる。「起泡性」「乳化性」については、通常卵と比較して有意な差は認められなかった。

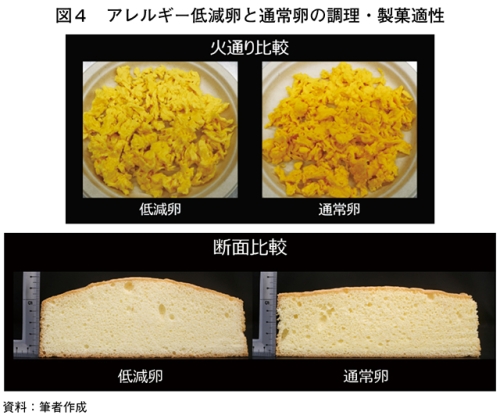

次に、実際に卵料理や菓子を作る際に、アレルギー低減卵が通常卵と比較して適性があるかどうか、官能評価をはじめとする各種試験を行った(図4)。ゆで卵については、卵白部分は通常卵に比べてしっかり固まり、食感の硬さが認められたが、卵黄部分について差は確認されなかった。スクランブルエッグでは、アレルギー低減卵の方がやや火通りが早く、固まりやすい傾向が見られたが、仕上がりに大きな差は認められなかった。プリンについても、通常卵よりしっかり固まり、食感の硬さなどが確認された。スポンジケーキでは、焼成後の体積は同等だったが、アレルギー低減卵の方がやや食感に硬さがあるほか、山なりに膨らむ傾向が確認された。

以上のように、アレルギー低減卵は通常卵と比較して熱凝固性が高く固まりやすいため、食感などに若干の違いはあるものの、「十分な調理・製菓適性を有する」ことが確認された。これらの結果は2022年公益社団法人日本食品科学工学会の第70回記念大会にて報告した7)。

5 おわりに~今後の展望~

アレルギー低減卵の社会実装に向けては、臨床試験をはじめ、引き続き研究が必要である。また、ゲノム編集という新技術に対する社会的受容性も含めてまだまだ課題があると考えており、丁寧に向き合っていきたい。

キユーピーグループは、卵を使った商品を数多く取り扱い、国内の鶏卵生産量の約1割を使用している。栄養価に富む卵の有用性を発信し続ける一方で、卵を食べたくても食べられない人のニーズや実態に向き合い、卵アレルギーで苦しむ人をゼロにしたいという思いでさまざまな取り組みを進めてきた。あらゆる方法で食の選択肢を広げることは、食品メーカーとして向き合うべき重要なテーマと考えており、今後もアレルギー低減卵の研究に真摯 に取り組んでいく。

【プロフィール】

児玉 大介

1983年生まれ 愛知県出身

2008年 名古屋大学大学院 工学研究科 化学・生物工学専攻 修士課程修了、キユーピー株式会社入社

研究開発(ファインケミカルの商品開発、タマゴ・マヨネーズの基礎研究)、

グループ会社出向(工場、営業戦略室、経営企画室)を経て2021年より現職

2008年 名古屋大学大学院 工学研究科 化学・生物工学専攻 修士課程修了、キユーピー株式会社入社

研究開発(ファインケミカルの商品開発、タマゴ・マヨネーズの基礎研究)、

グループ会社出向(工場、営業戦略室、経営企画室)を経て2021年より現職

2020年 五ツ星タマゴのソムリエ(タマリエ)取得

参考文献

1) 消費者庁「令和3年度 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書」即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査

2) Y. Mine, M. Yang, Recent advances in the understanding of egg allergens: basic, industrial, and clinical perspectives, J. Agric. Food Chem., 56 (2008), pp. 4874-4900,

3) T. Sakuma, H. Ochiai, T. Kaneko, T. Mashimo, D. Tokumasu, Y. Sakane, K. Suzuki, T. Miyamoto, N. Sakamoto, S. Matsuura, T. Yamamoto, Repeating pattern of non-RVD variations in DNA-binding modules enhances TALEN activity, Sci. Rep., 3 (2013), p. 3379

4) R. Ezaki, T. Sakuma, D. Kodama, R. Sasahara, T. Shiraogawa, K. Ichikawa, M. Matsuzaki, A. Handa, T. Yamamoto, H. Horiuchi, Transcription activator-like effector nuclease-mediated deletion safely eliminates the major egg allergen ovomucoid in chickens, Food Chem. Toxicol., Volume 175, May 2023, 113703

5) Z. Shimatani, S. Kashojiya, M. Takayama, R. Terada, T. Arazoe, H. Ishii, H. Teramura, T. Yamamoto, H. Komatsu, K. Miura, H. Ezura, K. Nishida, T. Ariizumi, A. Kondo, Targeted base editing in rice and tomato using a CRISPR-Cas9 cytidine deaminase fusion, Nat. Biotechnol., 35 (2017), pp. 441-443

6) K. Kishimoto, Y. Washio, Y. Yoshiura, A. Toyoda, T. Ueno, H. Fukuyama, K. Kato, M. Kinoshita, Production of a breed of red sea bream Pagrus major with an increase of skeletal muscle mass and reduced body length by genome editing with CRISPR/Cas9, Aquaculture, 495 (2018), pp. 415-427

7) 岩本 知子,児玉 大介,磯部 和弘,須﨑 健太,山本 紘義,笹原 亮,小山 翔太,江崎 僚,松崎 芽衣,堀内 浩幸,半田 明弘,ゲノム編集により作出したアレルギー低減卵の調理・製菓適性評価,公益社団法人日本食品科学工学会の第70回記念大会(2022)