ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 飼料国産化から地産地消へ向けた農商工連携〜山口県「山口市子実コーン地域内循環型生産・出荷協議会」〜

酪農学園大学 農食環境学群 教授 日向 貴久

【要約】

近年における飼料価格の高騰によって、国産飼料の自給生産が重要視されている。このような中、山口県山口市では、地域で協議会を設立して子実用トウモロコシを生産し地域内で生産から消費までを完結することで、国産飼料の生産のみならず、地域内での流通・利用を通じて地域の付加価値を形成している。

1 はじめに

わが国の今後の酪農振興を考える上で、高騰する飼料費への対策が目下の大きなボトルネックとなっていることに、議論の余地はないであろう。筆者は、この2〜3年で飼料に対して払う費用が「今まで見たこともないほど増加した」という生産者の話をよく耳にしている。事実、農林水産省『農業物価統計調査』を見ても、直近(2023年)の配合飼料価格は、20年比で46%上昇しており、中でも配合飼料の主原料であるトウモロコシは同63%の増加を示している。現状の国際情勢を見ると、世界を襲った新型コロナウイルス感染症(COVID−19)による労働力の減少は一段落したように見えるものの、依然として輸送コストは強含みを続けている。ロシアとウクライナの軍事衝突による飼料費の高騰、中国の畜産情勢の拡大による穀物輸入の増大といった材料は当面の間変わることはなく、これらは購入飼料をはじめとした畜産経営の飼料費に大きな打撃を与えており、購入飼料価格が20年の水準には戻らない可能性も十分に考えられる。その意味で、今後は国内における飼料の自給、特に濃厚飼料の自給が重要になってくるものと考えられる。

自給に当たっては近年、流通に係る問題が指摘されつつある。国内で穀物を生産したとしても、それが利用されるまでの間の貯蔵施設がないこと、加えて、加工・流通・利用に向けたロジスティクス体制が十分に整っていない現状が見られる。そこで本稿では、子実用トウモロコシを核とした地域内の地産地消の取り組みを進める、山口県にある山口市子実コーン地域内循環型生産・出荷協議会(以下「山口市子実コーン協議会」という)に焦点を当て、設立の経緯や域内での活動、今後の課題について紹介していく。

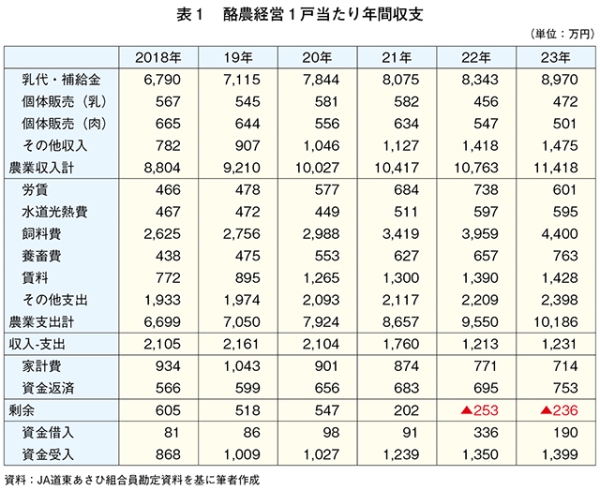

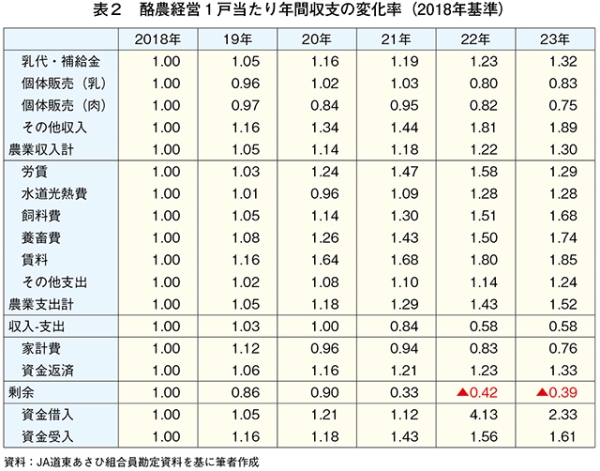

2 近年の酪農地帯における経営体収支の変化と飼料の影響

本論に入る前に、ここで実際の営農場面では酪農経営の収益性にどのような変化が生じているのかを見てみたい。ここでは、北海道内のある専業酪農地帯のJAが公表する組合員1戸当たりの組合員勘定(クミカン)の収支(キャッシュフロー)を示し、直近6年の収入と支出の構成を算出し、それぞれの年次推移と同時に飼料費の変化を見てみたい。表1、表2によると、「農業収入計」は、2018年の8804万円から23年では1億1418万円になり、直近5年間で130%に増加しており、1戸平均で年間1億円を上回る状況である。これは乳代・補給金の単価増による収益増加(132%)を反映したものであり、あくまでもコストプッシュ(注1)を背景にした乳価上昇の結果であると言える。「個体販売(乳)」は、初妊牛と初生ホルスタイン種の雌牛から構成される。こちらは567万円から22年の生産抑制を踏まえ急落し、23年は472万円、18年比で83%に減少している。「個体販売(肉)」は、ホルスタイン雄やF1(交雑種)、ET(受精卵移植)による和牛から構成される。これらは665万円から20年よりCOVID−19の拡大による外食消費における海外からの観光客需要の落ち込み等を反映して単価が急落し、501万円、同75%に減少していることが分かる。

反対に、農業支出を見ると「農業支出計」は、2018年の6699万円から23年では1億186万円と5年間で152%に増加した。収入だけでなく支出も1億円を超えており、収入の変動率を上回っていることが見て取れる。支出項目別に見ると、変動率が高かった項目は、労賃、水道光熱費、飼料費、養畜費、賃料の5項目である。労賃は、20年より急速に増加し、18年の466万円から23年は601万円と129%に増加している。飼料費は常に支出全体の4割以上を占めており、同2625万円から同4400万円にまで増加した。特に22年では農業支出の41%、23年では43%を飼料費が占めている。また、飼料費は18年、19年も前年比で1割ずつ増加しているが、20年からの増加割合が高く5年間で168%と、7割近い増加となっていることが分かる。賃料は作業委託や利用料を指しており、20年より急激に増加して23年は185%とおおむね2倍近い増加がみられる。以上は、酪農経営における1戸当たりの搾乳牛飼養頭数の変化や飼料作のコントラクターによる外部化、TMR(Total Mixed Ration)センター利用の有無を捨象した、単純な1戸平均の収支の推移であるが、農業物価統計調査で示した指数以上のコストの増加が実際の営農場面では起こっていることが見て取れる。

「収入-支出」は、酪農経営で付加価値を生み出す力を表している(機械施設への投資額を含んでいないことに注意)。2018から20年までは2100万円代で推移しているものの、その後2年間で半分近くまで減少している。このことへの対応として家計支出である「家計費」の支出を抑える傾向がみられる。特に19年では1000万円を超えていたが、23年ではおよそ3割減少し714万円となっており、資金返済の額が家計費を上回る結果となっている。「収入-支出」から「家計費」と「資金返済」を除いた「剰余」(フリーキャッシュフロー)は、企業でいうところの利潤に相当し、再投資の原資となる。18年から21年までの3年間で3分の1まで落ち込み、22年からはついにマイナスに転じている。これは、酪農業で得た所得が、家計を賄った上で投資をする余力を持っていない水準であることを意味する。それに対応するように、「資金借入」が急激に増加していることがわかる。預貯金などの自己資産をクミカンに投入する「資金受入」の額も1000万円を超えているが、これらは主に過去に得た所得の蓄積分と考えられるため、生産者の過去の経営成果による蓄積の放出も限界に近づきつつあると言える。

支出の増加のうち、飼料費の増加が粗飼料基盤の確保された道東地域における数値でこれだけ大きいことを考慮すると、国内の酪農経営が飼料高の下で被る影響はこれよりも強いことが推定できる。このことからも、飼料を国内で生産していく意義が極めて大きいことが指摘できる。

(注1)生産コストの上昇により起こるインフレのこと。

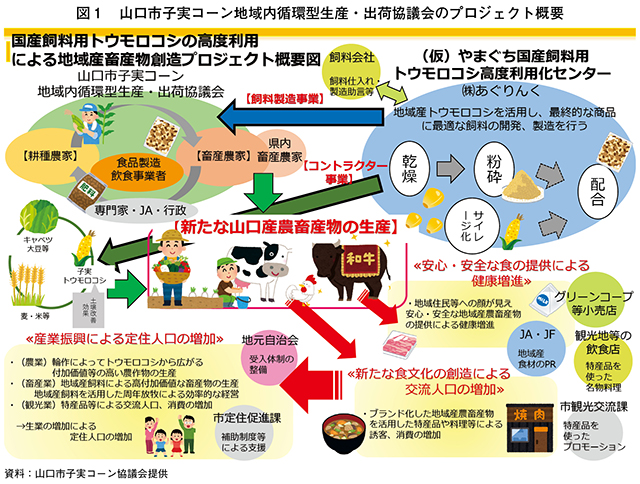

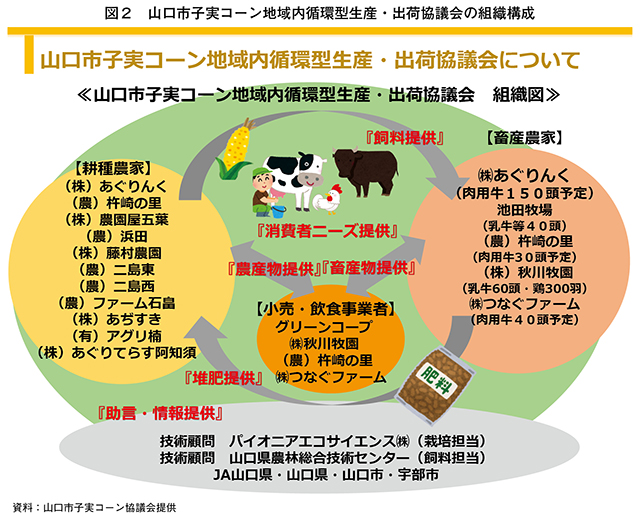

3 山口市子実コーン地域内循環型生産・出荷協議会

山口市子実コーン協議会は、畜産農家、耕種農家、小売・飲食事業者によって構成され、子実用トウモロコシの生産を推進する組織体である(図1)。大きな特徴は、子実用トウモロコシの生産のみを扱うのではなく、商工業者を巻き込むことによりトウモロコシを利用した地域農産物の付加価値化を実現し、当該協議会が取り組む事業全体で構成員が利益を得ることができるよう活動を進める点にある。

山口市子実コーン協議会の活動地域である山口市および宇部市は山口県の中央部瀬戸内海側に位置する。この地域の農業は水田作が中心であり、農業生産における水稲の割合が約8割と非常に高い。しかし、棚田や干拓などで農地が開拓された歴史的背景もあって農地の条件が多様であることと、近隣に工業地帯を抱えるために兼業機会が多く、農家の高齢化も重なり耕作放棄地が恒常的に発生していた。このことを踏まえ、協議会の発足する前に山口市では市の事業である「もうかる農業創生事業」の中で、域内の畜産経営を対象にアンケート調査を行った。この事業は2015年から始まったものであり、市内の農産物の生産流通構造の改善を図ることで、域内農業生産者の収益確保を積極的に支援するための政策である。結果、調達コストの安定といった費用的な面のみならず、安全・安心な食料生産、付加価値の形成といった理由で国産トウモロコシの飼料需要が高いことが明らかになった。これにより、子実用トウモロコシの試作が17年より始まった。同市の農林政策課が全面的に支援をし、水田作物しか作付けをしたことのない生産者2戸がまず27アールの農地に子実用トウモロコシの作付けを行った。特に、同課の佐々木一志氏は、県の農林総合技術センターや種苗・機械メーカーと連携し、耕種経営者への情報提供や事業に関する書類事務、畜産経営者との意見交換などで中心的な役割を果たし、山口市子実コーン協議会が発足し、部署を異動してからは事務局長も務めている(写真1)。

子実用トウモロコシの作型は2類型あり、春播種 作型が4月に播種し8月中に収穫するもの、夏播種作型が7月中旬に播種し11〜12月に収穫するものである。これは、5月のアワノメイガ(注2)による食害、6月の梅雨による湿害、9月の台風による風害を回避するための措置である。春播種作型では、子実用トウモロコシ収穫後に裏作として同じく飼料用トウモロコシを栽培し、コーンサイレージとして収穫する取り組みも始まっている。相対日数は130日の晩生品種を使っているが、湿害を防ぐために株間を広く取らなければならず、栽植密度は10アール当たり6000〜7000本である(写真2)。先進的に子実用トウモロコシに取り組む地域の事例では同9000〜1万本であることから、この点では生産性に関して課題を抱えている。初年度は除草作業や排水対策などに苦労し、最終的な単収は10アール当たり約360kgであったが、労働時間を調べたところ同6時間と水稲の同20時間と比較して非常に低いことが改めて確認でき、労働生産性が高い作物として評価された。2018年には、6戸の生産者が国の助成事業を使用して実証展示や収穫実演会などの取り組みを行った(写真3)。この中で、先進地視察や地域版の栽培マニュアルの整備が行われ、子実用トウモロコシの栽培が未経験の生産者への普及活動を広めていった。域内生産が一定程度軌道に乗ったことから、翌年に協議会の発足に至った(図2)。

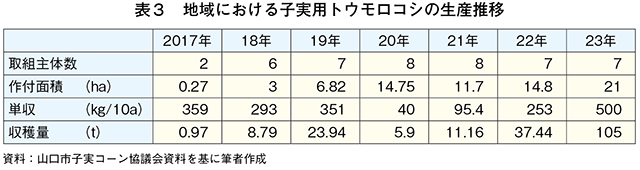

協議会ではまず2020年に、国の補助事業を用いて子実用トウモロコシ専用の播種機と収穫機を購入した。水田作経営ではトウモロコシを播種・収穫する機械がなく、導入に当たっての目下最大のネックとなっていたためである。地域における子実用トウモロコシの作付面積と収穫量の推移を表3に示す。特に2020〜21年の単収が少ないのは、台風による風害を受けた影響であり、その他にも排水対策が十分でないことによる湿害などの生産に関する課題も当初はあったが、24年は10アール当たり400キログラムが見込まれ、生産性も徐々に向上してきている。

(注2)幼虫がトウモロコシの稈や雌穂の中に侵入するガの一種で、最も普通にみられる重要害虫。

4 飼料加工施設の設立と株式会社あぐりんく

もう一つのネックが、収穫されたトウモロコシ子実を飼料に加工する拠点が地域になかったことである。協議会に加入している畜産農家の品目は肉用牛経営が主である。肥育にはトウモロコシ以外の濃厚飼料も必要であるため、地域内の畜産経営が使えるようになるには、収穫したトウモロコシ子実を牛が消化しやすいように加工した後、他の飼料を混合して配合飼料を作って届ける必要が出てくる。このことが協議会の目指す耕畜連携によるトウモロコシの生産から畜産物の生産、飲食等へのフードチェーン構築の流れを実現しづらいものにしていた。

そこで加工施設を建設すべきだとの意見が協議会内に起こり、2020年には加工施設建設を計画し進めていくことになった。その動きを中心となって担ったのが、前述の佐々木事務局長と株式会社あぐりんく(以下「あぐりんく」という)の工藤正直氏である(写真4)。あぐりんくは、13年に宇部市に開設された農業法人であり、現在3名の社員で運営されている。設立当初から食の安全や環境保全など、持続的な農業に取り組んでおり、JGAP認証も16年に取得するなど早くから取り入れてきた。設立時は水稲とブドウを中心に作付面積30アールの規模であったが、16年には農地中間管理機構(公益財団法人やまぐち農林振興公社)を活用した農地集積を図っており、近隣市町村の耕作放棄地を取得することで、現在はおよそ22ヘクタールにまで拡大している。栽培品目は設立時の水稲、小麦、ブドウのほか、トマト、サツマイモに加えて地域で廃業した経営の後継として肉牛生産も行い、主にグリーンコープへ出荷している。サツマイモやブドウは、焼酎やワインの原料にもなっており、農商工連携にも取り組む(写真5)。今後は、農畜連携により山口県全域を対象とした広域展開を進めるとともに、循環型農業の確立を目指しているとしている。

工藤氏は、あぐりんくの設立メンバーの一人でもあり、現在は農業部門の責任者として取締役を務めている。また、協議会の現代表でもある。あぐりんくは、創意工夫で地域の課題解決に挑む農林水産業者を支援する「農林水産業みらい基金」の2021年度助成事業に応募し、この基金を活用して国産トウモロコシを活用し配合まで行う全国初の飼料製造工場「やまぐち国産飼料用トウモロコシ高度利用化センター」を整備した(写真6)。この工場はあぐりんくの敷地内に建設され、24年5月に製造を開始している。

工場では肉用牛や乳用牛など、飼育畜種や舎飼いや放牧などの経営形態に対応する飼料をきめ細かに製造する。製造する配合飼料の原料となるのは、トウモロコシ子実のほか、乾燥粉末、購入単味などを利用する。1日当たり6.2トンの処理能力を持つ乾燥機を2台有し、現在の製造可能量は、1年当たり868トン(使用可能頭数約250頭)で、当面は200トンから生産量を徐々に上げていく予定である。その他にも現在、協議会に加入する肉用牛経営では、休耕田を利用した和牛の放牧などの付加価値化にも取り組んでおり、特有のうま味のある赤身肉を生産し、別の協議会会員が運営する飲食店で提供するなどの連携も進んでいる(写真7)。これらに子実用トウモロコシの利用も合わせることで、地域の中で生産から消費まで一貫することができる、地産地消のフードチェーン構築による更なる付加価値化を目指している。

5 おわりに

2010年代後半から、政策の強力な後押しを背景に子実用トウモロコシの生産面積は大きく拡大してきた。その中で、大規模経営がもともと利用していた機械を他の経営でも利用したり、生産者の共同での取り組み(注3)も進み、生産に向けての条件は整いつつある。国産飼料の増産の機運の中で、最も考えなければいけないことは、新たな貯蔵・輸送体制の確立である。貯蔵については、農業地帯における現有の穀物貯蔵施設には空きが見られるものの、事業を利用して設立された施設は事業計画以外での用途は、目的外の利用となる可能性があることから、新たな貯蔵施設と位置付けるには困難が伴う。このことから、既存の事例では新規で貯蔵施設を建設するケースが多く、圃場 や流通経路を踏まえてどこに建設するのか、また、誰がその負担をするのかが課題となる。また、トウモロコシ子実の場合、丸粒のままでは家畜に給与しても消化されないため、蒸気圧ぺんや破砕が必要となる。そのため、トウモロコシ子実を加工する工程を要するが、加工後に輸送する場合には変敗のリスクに気を付けなくてはならず、特に夏期の高温時期では、原料を利用する畜産経営の近くまで輸送した後に加工をする方が望ましい。加工施設を有する地方の企業は、コンタミネーション(異物混入)に気を付けながら処理をしなければならず、毎日加工をすることができない非連続・少量取引は引き受けしづらいものと考えられる。

本事例における山口市子実コーン協議会の取り組みは、生産から加工、流通、販売までがお互いの手の届く範囲にあり、協議会において各レベルの取引における調整が行われている。前述の現状から考えると、地域で生産されたものを加工流通し販売することは、流通距離が簡略化されるという面でも理想的な取り組みであり、地産地消という意味からも理にかなったものであると言えよう。一方で、作付面積を増加させるためには、条件の不利な中山間地にある小面積の水田を集積しなければならず、小規模生産者に対して作付けを呼びかける必要がある。その中でも、あぐりんくのように中核となるプレーヤーが参画し、加えて、事務局の要が別途いることは、諸々の調整の円滑化や公的支援の獲得に迅速に対応ができ、今回の飼料加工施設の設立にもつながったものとうかがえる。

飼料を国産化するのみならず、農産物の生産から消費までを地域の中で完結させることは、地域における雇用の維持・創出にもつながる。同時に、得た付加価値が地域外に移出せず、結果として地域内の誰かの所得となるため、地域振興の面から考えても、今後真剣に取り組まなければならない課題である。山口市の例を参考に、全国でも飼料の国産、地産地消の取り組みが起こることが期待される。

(注3)子実用トウモロコシ生産の先進的な取り組みに向けた詳細は、『畜産の情報』2020年5月号拙著「水田作地帯における国産濃厚飼料生産に向けた取り組みと今後の展望〜北海道での子実用トウモロコシ栽培を事例に〜」(https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_001121.html)をご参照ください。