ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 肉用牛へのエコフィード活用による 経済的・環境的有用性の解明

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター

上級研究員 大西 千絵

研究員 服部 明彦

上級研究員 大西 千絵

研究員 服部 明彦

【要約】

近年、飼料価格の高騰が畜産経営を圧迫する中で、エコフィード(eco-feed)の活用が解決策の一つとして考えられる。そこで本調査研究では、農業経済学的視点から、五つの事例の調査を行った。生産サイドや流通サイドなどにおいて、いずれの事例もエコフィードに関する価値観が確立・共有されており、エコフィード活用体制の構築方法や経済的・環境的有用性が明らかとなった。

1 はじめに

近年、飼料価格の高騰が畜産経営を圧迫しており、業界の持続的発展の障壁となりつつある。この解決策の一つとして、エコフィード(eco-feed)の活用が考えられる。エコフィードとは、食品製造副産物、余剰食品、調理残さ、農場残さを利用して製造された家畜用飼料を指す(農林水産省畜産局飼料課、2024)。エコフィードの利用は原料の安定的な調達や飼料成分の安定化など課題もあるが、主なメリットとして(1)飼料コストの削減(2)家畜の生産性・畜産物の品質の向上(3)廃棄物処理費の削減(4)SDGsの推進(5)そしてエコフィードを利用した畜産物のブランド化―が挙げられる。

エコフィードの利用には、未利用資源の確保と飼料化、家畜への給与などの各段階での主体間連携が不可欠であるため、畜産クラスター(注1)の活用が有効と考えられる。畜産クラスターの中にはエコフィードの活用によって、飼料の確保やコスト削減だけでなく、畜産物のブランド化・高付加価値化につなげている事例もある。また、未利用資源の有効活用は、みどりの食料システム戦略(注2)で求められている。輸出拡大や差別化が求められる状況下で、エコフィードで生産される畜産物が増えることは環境負荷を軽減した生産体系の確立に寄与することから、環境負荷や飼料コスト負担が大きい肉用牛については、特にエコフィードの活用が有効と考えられる。

しかし、雑食動物の豚に関しては、食品残さなどを利用したエコフィード活用が進んでいるものの、草食動物の牛に関しては、規格外農産物や植物性の食品製造副産物を原料とするエコフィードの調査、特に農業経済学的視点からの研究が十分とは言い難い。従って、牛特有のエコフィード活用体制の構築方法、さらに牛肉の高付加価値化方策や環境負荷軽減策についても明らかにすべきであろう。

また、エコフィードの利用に当たっては、昨今の配合飼料の価格高騰についても述べる必要があろう。2015年4月には1トン当たり6万2839円であった肉用牛用の配合飼料は、22年11月には同8万8805円まで値上がりしている。地域の未利用資源を使った飼料、つまりエコフィードの活用は、配合飼料の価格高騰対策としても、注目が高まっていくと考えられる。

そこで本調査研究では、農業経済学的視点からの調査研究によって、エコフィード活用体制の構築方法や経済的・環境的有用性を示すこととする。

(注1)畜産農家をはじめ、地域の関係事業者が連携・結集し、地域ぐるみで高収益型の畜産を実現するための体制。

(注2)令和3年に農林水産省が食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現することを目的に策定した戦略。詳しくは、『野菜の情報』2023年8月号「みどりの食料システム戦略」の実現に向けた最新の動向(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/wadai/2308_wadai1.html)をご参照ください。

2 エコフィード利用の先進事例

(1)畜産クラスターにおけるエコフィード原料と飼料製造(宮崎県・株式会社黒木本店)

宮崎県高鍋町に位置する株式会社黒木本店(以下「黒木本店」という)は、1885年創業の芋麦米焼酎醸造会社である(写真1)。「自然」「手仕事」「地産地消」などにこだわっているが、これらを組織的に実施している。グループ企業である株式会社尾鈴山蒸留所(以下「尾鈴山蒸留所」という)、農業生産法人甦 る大地の会(以下「甦る大地の会」という)において、焼酎原料用の芋・米・麦の生産を行っている。黒木本店は、2014年に立ち上げられた児湯 地域畜産クラスター協議会に参加し、焼酎かす飼料を協議会に参加している畜産農家に対して提供していた。同年の補助事業(高収益型畜産体制構築事業)が終了した以降も、自社の焼酎かすを活用し、飼料を製造している。黒木本店のエコフィードの取り組みについて、本社工場長の吉山氏に話を伺った。

エコフィードの原料である焼酎かすは、かつてはそのまま肥料として畑にまく、家畜に飲ませる、海洋投棄するなどしていた。しかし、畑にまいたり海洋投棄したりすることは法律で規制され、家畜に直接飲ませるには焼酎かすそのものが腐りやすいといった問題があった。そこで、焼酎かすの他の利用方法を考えて誕生したのが、エコフィードであった。

当初、甦る大地の会の前身である組織が肥料化を目指し、補助金を活用して焼酎かす処理のためのプラントを他企業と共同で立ち上げた。鹿児島県の株式会社源麹 研究所や老舗麹蔵とも共同で試験を実施した。しかし、肥料は、梅雨の時期に製造できないという問題があった。そこで、天候に左右されず製造できるエコフィード(飼料化)に取り組むことになった。

エコフィードには、尾鈴山蒸留所から産出されたものも含め、米、麦、芋のすべてのかすを使っている。麦の皮をむいた殻に焼酎かすと、麹菌(プラント立ち上げに参加している鹿児島県の種?屋から提供を受けたもの)を加えると、麹菌の発酵熱で水分を飛ばすことが出来る。これを発酵したものがエコフィードとなる。これに麦ふすま、トウモロコシの芯、食廃油なども加え、飼料として給与している。

このようにして製造されたエコフィードは、肉用牛だけではなく、養豚、養鶏、ウナギの養殖でも使用している。エコフィードにより、家畜が下痢などをしなくなり、食いつきが良くなったため、増体量および肉質の向上につながったとのことである。

黒木本店は、クラスターでの利用に限らず、製造したエコフィードを九州地域内で販売している。購入農家からの評価は高く、継続して使ってもらえることが多い。特に、経営に積極的な若手農家から問い合わせが多く、年に2〜3件程新たに購入希望の相談がある。

焼酎かすを処理するために、今でも多くの焼酎醸造会社が産業廃棄物として焼却処分している。焼酎かすの肥料、飼料化には、設備費や人件費などのコストが掛かるため、地域によっては廃棄処理を行う方が低コストになる場合もあるかもしれない。しかし、黒木本店では、焼酎かすを肥料、飼料化することによりリサイクルを行い、循環型社会を形成することは、企業の責任として重要と考えているとのことであった。

(2)エコフィードを中心としたフードシステムと畜産物のブランド化(香川県・オリーブ牛)

香川県のオリーブ生産量は、全国一位である。オリーブ農家が生産したオリーブを農協に出荷し、これを搾油業者が購入し、オリーブオイルを搾る。この際に産出されるオリーブかすは、飼料として取り扱われる前は個々のオリーブ農家が、産業廃棄物として処分または堆肥化していた。処理される前のオリーブかすは、畑の隅で一時的に保管されていたが、臭いがきついため、地域住民からのクレームもあった。オリーブかすは、産業廃棄物としての処分には相応の費用がかかり、堆肥としての農地還元にも面積の制約から限界があるため、新たな利用方法を模索していた。ここでは、香川県農政水産部の矢野氏、伊藤ハム米久ホールディングス株式会社の大下氏、小豆島 オリーブ牛研究会会長の石井氏からの聞き取り調査をもとに、オリーブ牛のフードシステムとブランド化について紹介する。

香川県では、讃岐牛が1988年に商標登録されて以降、同県のブランド和牛として肥育されてきた。しかしセリでは、神戸ビーフなどの他産地のブランド和牛と比べて、価格差が大きかった。このような状況の下、現小豆島オリーブ牛研究会会長で小豆島在住の石井氏が山積みにされているオリーブかすの有効活用と併せて、特徴的な牛肉が作れないかと考えたことから、オリーブ牛の構想が生まれた。

試行錯誤の結果、オリーブかすを乾燥させたところ、牛がよく食いついた(写真2)。これをエコフィードとして与えて育てた牛を共励会に出したところ、評価が高かったことから、小豆島内の他の畜産農家とも連携してオリーブ牛に本格的に取り組むこととなった。

オリーブ牛の取り組みは小豆島内で始められたが、島内のみでは年間150頭程度しか生産できないため、この規模感ではブランド化は困難と判断し、島外にもノウハウを広め、参加を求めることになった。立ち上げ時は畜産農家3軒、出荷頭数は年間115頭であったが、2011年には39軒、同550頭まで増えた。15年には89軒、同1,800頭、そして21年には同2,543頭となり、現在では県内の肉用牛のほとんどがオリーブ牛となっている(写真3、4)。

オリーブ牛の卸販売を担っている企業の一つが、伊藤ハム米久ホールディングス株式会社である。食肉加工センターでと畜・加工された枝肉を仕入れ、国内向け、輸出向け直接販売や仲卸への販売をしている。相対取引が主体であり、価格は生産者、仲卸業者、伊藤ハム米久ホールディングス株式会社によって決定される。また、年に1回、共励会でも価格が決定される。オリーブ牛は肉質の良さに加え、オリーブやオリーブオイルの普及などから消費者に認知されやすい好イメージの名前と相まって、国内では一般の和牛肉の価格を100とすると、120〜130程で取引される。オリーブへのイメージとして、「ヘルシー」「おいしそう」「高級感」があり、これらにより高付加価値化が実現していると考えられる。

さらに海外だと、国内の3〜4倍程の価格で取引されている。21年の実績では、米国への輸出は年間20トン、タイへは同1トン未満、台湾へは同1トン程度である。多くの日本産和牛肉の場合、地名がブランド名になっているが、オリーブ牛は英語(Olive-fed Wagyu Beef)でも意味が伝わるので名前を覚えてもらいやすく、「オリーブ」という言葉のイメージが良いため、輸出実績につながっている。

小豆島内では循環型農業が成立し、家畜などへのオリーブ飼料給与による循環型農業は、外国人にも興味を持たれることが多い。オリーブ牛の成功により、現在では肉用牛以外に、豚や鶏、ハマチ・ブリ・タイの養殖でもオリーブかすを使ったエコフィードが用いられている。

(3)教育現場におけるエコフィード活用(大阪府・大阪府立農芸高等学校)

大阪府立農芸高等学校(以下「農芸高校」という)は、ハイテク農芸科、食品加工科、資源動物科の3学科が設置されている。資源動物科のうち、酪農専攻でエコフィードの取り組みが行われている。ここでは、同校資源動物科の土肥教諭への聞き取り結果をもとに、エコフィードの開発と教育現場での活用について紹介する。

元来、大阪府は牧草地が少なく、食品工場が多いことから、おから、ビールかすなどを用いた粕 酪農が行われてきた。粕酪農が行われなくなると乳質などに問題が出てきてしまうため、土肥教諭の前任者が約20年前に、プルーンかす、ブドウの搾りかすなどを用いたエサ作りの取り組みを始めた。それを土肥教諭が引き継ぎ、もっと表立った取り組みができないかと考えたのが、農芸高校のエコフィードの取り組みのきっかけである。

これまで農芸高校では、おから、ビールかす、タピオカ、ワイン、パンの耳、野菜くず、うどんを使ったエコフィードの開発に取り組んできた。現在は、主に羽曳野 市内にあるワイナリーから提供されるワインかすの飼料化を行っている。同ワイナリーからは、7〜10月にブドウの種や皮が提供されるので、これらを発酵させて利用している。また、水分の調整のため、災害備蓄米やふすま、大豆かすといった購入飼料も一緒に攪拌 機で混ぜている(写真5)。ふすまの代替として、コーヒーの焙煎工場で出るコーヒー豆の薄皮を利用する事もある。また、最近は、藤井寺市内にある地ビール工場から、ビールかすを有効利用して欲しいという申し出があり、2022年4月から飼料化の取り組みを開始している。エコフィードは生徒の実習の一環で製造しており、原料は時期を指定して搬入してもらっている。

近年では、前述のエコフィードをホルスタイン種の経産牛(廃用牛)に与え、「農芸マザービーフ」というブランド名で販売している。地元の生協で販売した他、最近では京都府で焼肉店を経営する株式会社きたやま南山(以下「きたやま南山」という)に一頭買いで買い取ってもらっている。農芸マザービーフの価格は、生徒たちが品質を基準に、市場価格や格付を調べ、きたやま南山に提案している。これを農芸高校ときたやま南山の楠本社長との間で交渉し、農芸マザービーフは一般的なホルスタイン種の経産牛(廃用牛)の市場価格より高値で取引されている。

農芸高校のエコフィードの取り組みは、地域の産物を使って自給飼料を作るという特徴的な取り組みが、食品工場の事業者などへのPRにつながっている。地域の未利用資源を焼却するのではなくエコフィードとすることで、環境に優しいことを打ち出すことが出来る。研究発表会やコンテストにおいても、生徒たちが目的意識を持って、工夫しながらエコフィードという特徴的な取り組みを行っていることを評価されることが多い。現在では、堺市や大阪府を通じてこのような取り組みについての情報が流れ、地域の事業者などからも、未利用資源を有効活用できないかという話を持ち掛けられることが増えている。

(4)実需者からみたエコフィードの付加価値(京都府・株式会社きたやま南山)

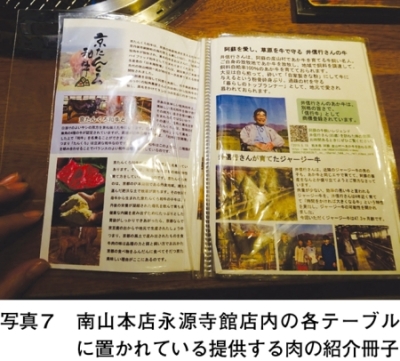

京都府のきたやま南山は、特徴ある牛肉を農家から直接一頭買いで仕入れる焼肉店である。焼肉店のほか、食育に力を入れた保育園の経営、食肉加工技術者の育成、食肉加工品の製造販売、有機農産物の販売なども手がけている(写真6)。京たんくろ和牛、十勝若牛、いわて短角和牛、くまもとあか牛の他、前述の農芸マザービーフなども仕入れ、焼肉やテイクアウト商品などさまざまな形態で客に提供している(写真7)。ここでは、きたやま南山社長の楠本氏への聞き取りをもとに、農芸マザービーフの価値ならびに実需者から見たエコフィードを与えた肉用牛の価値について紹介する。

きたやま南山は、2019年から農芸高校と取引をしている。これは、高校生が育てた牛だから、という理由での取引ではなく、「地域資源を生かしているから」「農芸高校の土肥教諭の取り組みが魅力的だから」という理由での取引である。農芸マザービーフについては、肉が届いてから、前述の学生たちの価格提案のプレゼンテーションを聞いて取引価格を決定している。農芸マザービーフの価格は、一般的なホルスタイン種の経産牛(廃用牛)の取引価格を100とすると、130〜150程で取引している。さらに、食肉の流通過程を知ってもらうという意図から加工と販売の手伝いに学生も参加してもらっている。

きたやま南山は、楠本氏の母が経営主だった時代に牛海綿状脳症(BSE)の問題が発生し、それを契機に農家との間に顔の見える関係を構築し、一頭買いするスタイルになった。農家と取引する際は、牛や肉だけを見て評価するだけではなく、農家の歴史、どうしてこの品種を選んでいるのか、地域との関わり方はどうか、地場の飼料を使っているかなども重視するとのことである。その結果、感銘を受けたり、応援したい、理想に一緒に近づきたいと思えたりする農家と取引をしている。取引方法は、一件の農家のみセリで行い、他は相対取引である。農家に価格を提示してもらい、その価格か、さらにインセンティブを加えた値段で購入している。この時の価格も、一般的な相場よりも高く買い取っている。

「きたやま南山と取引している農家はエコフィードを使っていたり、地域の方々との関係構築を一層、大切にする傾向が強い」と楠本氏は言う。人と自然に向き合っていたら、エコフィードというところにつながっていくのではないかとのことであった。近年、輸入飼料の価格高騰が問題となっているが、エコフィードなど地域の未利用資源を飼料として使っているところでは、生産コストへの影響が少ない。そのため、牛の取引価格も安定しており、安心して取引を続けていけるとのことであった。

きたやま南山で取り扱っているような牛肉の生産量を増やすためには、循環型農業や持続可能な畜産などについての理解醸成を行い、理解ある消費者層を増やすことが重要である。きたやま南山では、店を繁盛させ、思いが詰まった牛肉の価値を多くの人に伝えていくことで、こだわりのある牛肉を生産する農家が増えることを願って経営が行われていた。

(5)卸売会社から見たエコフィードの付加価値(東京都・株式会社東京宝山)

2011年、岩手県と山形県に位置する五つの牧場が、株式会社宝山(以下「宝山」という)という飼料メーカーを立ち上げた。宝山で作られる飼料は、ビールかす、おから、ウイスキーソルブルなど地域資源を利用したエコフィードである。12年には、五つの牧場で生産された牛肉を営業・販売するために宝山の東京事務所を立ち上げるが、同事務所は15年に卸売業として独立する。それが株式会社東京宝山(以下「東京宝山」という)であり、代表取締役の荻澤氏である。

東京宝山では、地域資源を活かして育てられた牛に価値を見出し、その牛肉を取り扱っている。取り扱っている銘柄牛、品種は、いわて短角和牛、くまもとあか牛、黒毛和種の経産牛、ジャージー種、ホルスタイン種、交雑種などである。荻澤氏は、取引を行う上で常に「価値観」を大事にしている。自分の価値観さえしっかり持っていれば、エコフィードなど地域資源を活用して牛を育てている生産者や、「こういう牛を取り扱いたかった」という実需者(飲食店経営者)に自然と出会うことができ、取引につながるとのことである。

環境保全がうたわれている昨今、牛はげっぷや排せつ物からメタンガスを排出することから、温暖化の要因と捉えられることも少なくない。しかし、地域資源を活かして作られたエコフィードを用い、地域の特色を出した牛を生産することは、環境に悪影響を与えるものではなく、環境を守ることにつながるため、生産者も実需者も自らの仕事に誇りが持てると、荻澤氏は言う。

荻澤氏によれば、エコフィードは畜産物の品質向上につなげられる可能性はあるものの、原材料の供給が年間で一定していないため、飼料成分を安定させることが難しい。また、単胃の豚と違い、四つの胃を持つ牛は、エコフィードの効果がすぐには表れないという懸念点もあるという。しかし、エコフィードには「つながり」が増える効果があると同氏は語る。それは、同じ価値観を持った生産者や実需者、時には研究者とのつながりである。このつながりから、エコフィードで育てた牛肉と同じ地域で採れた農産物を使った料理を開発し、イベントで提供するといったシナジー効果が得られたこともあった。

東京宝山では、基本的に相対取引としている。再生産可能な価格を生産者に提案してもらいそれを受け入れている。エコフィードなど地域資源の活用実績が、取引するか否かの基準になっている。その価格は、一般的な市場価格を100とすると、くまもとあか牛で約130、ジャージー種で約170である。販売先は飲食店などが約500件と最も多く、他は量販店が1件と一般販売(自社販売)である。一般販売の顧客は40〜50代の料理好きな男性が多く、この層にニーズがあるようである。

東京宝山では、ブログ、SNS(Facebook、Instagram)での情報発信を積極的に行っている。SNSなどの情報発信によって、レストランのシェフが肉の特性を客に説明できるというメリットがある他、SNSなどを通じてレストランなどから問い合わせが来ることもある。荻澤氏いわく、「今後は自分が培ったノウハウを次の世代に伝え、他の地域でも同様の取引が広がっていけば応援したい」とのことであった。

3 おわりに〜エコフィードによる付加価値形成と環境保全効果〜

本調査研究では、農業経済学的視点から先進事例を調査することによって、エコフィード活用の経済的・環境的有用性を示した。

まず、経済効果については、調査事例ではエコフィードを給餌することによって、取引価格が市場価格と比べて1.2〜1.7倍となる事例が確認され、価格形成に好影響を与える可能性があることを明らかにした。さらに、牛にエコフィードを与えると食いつきが良くなり、増体効果もあるようである。

次に、環境保全効果については、これまで「産業廃棄物」であったものをエコフィード化することで、エコフィードが環境保全に役立っていることが確認された。

今回紹介した先進事例では、すべてエコフィードの販路およびエコフィードで育てた牛の販路が確立されていた(注3)。黒木本店の事例では、焼酎かすを使ったエコフィード製造・販売体制が構築されていた。オリーブ牛の事例では、地域の特色のある資源であるオリーブかすを用いてエコフィードを製造し、肥育された牛は加工卸売業者によって国内外に販売されていた。農芸マザービーフときたやま南山、東京宝山の事例はそれぞれ、その価値を認める実需者に安定的な価格で買い取られている。このように、エコフィードで育てた牛に付加価値をつけて売るためには、エコフィード製造、肉牛生産・販売、加工流通が価値観を共有し合い、一体となってエコフィード活用体制を構築する必要がある。

(注3)各事例の詳細については、大西・服部(2024)を参照のこと。

引用

1 農林水産省畜産局飼料課(2024)「エコフィードをめぐる情勢」https://www.maff.go.jp/j/chikusan/shokuniku/pdf/pdf/h25_sankou2.pdf (2024年5月27日参照)

2 大西千絵、服部明彦(2024)「エコフィード牛のフードシステムとその課題」30巻4号 p. 303-308