ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > エコフィードで「キクラゲ牛」のブランド確立を目指す 〜離島で新規就農した肉用牛繁殖農家の歩み〜

鹿児島事務所 原田 祥太

【要約】

近年、輸入飼料の価格が高騰し、畜産農家の経営を圧迫している中で、国は輸入飼料に過度に依存しない畜産経営の実現に向け、エコフィードの生産と利用の推進を行っている。

祖父母が沖永良部島民である要秀人氏は大阪での会社員を経て沖永良部島に移住し、肉用牛繁殖農家に新規就農した。要氏は同島内の特産品であるキクラゲの未利用部分を使ったエコフィードを島内外の企業と共同開発し、その飼料を与えて肥育した経産牛を「キクラゲ牛」と名付け、島のブランド牛として確立させることを目指している。

1 はじめに

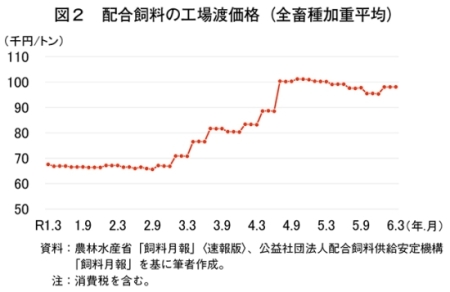

令和5年度におけるわが国の飼料自給率は27%(概算)であり、多くを輸入に依存している状況となっている。配合飼料の主原料となる輸入トウモロコシや大豆かすは(1)作物の豊凶作(2)政治的な要因(輸出規制など)(3)原油価格(4)為替相場(5)同じ原料を使う他の製品との競合(トウモロコシ由来のバイオエタノール需要)―などの世界情勢に大きな影響を受けるため、利用する農家が価格変動のリスクをコントロールすることは難しい(図1)。2年9月以降、米国産トウモロコシの中国向け輸出成約量の増加や、4年2月下旬のロシアによるウクライナ侵攻などに加えて、為替相場が円安に推移したことから、4年度の配合飼料の工場渡価格(注1)は1トン当たり8万8680円(前年度比21.2%高)となり、それ以降も高止まりの状況が続いているため、飼料費が経営コストの約4〜7割を占める畜産経営にとっては大きな負担となっている(図2)。そのような中、国は畜産経営の安定のため、過度に輸入飼料に依存した状態からの脱却を目指しており、12年度には飼料自給率を34%に上昇させることを目標に掲げている。そして、この目標を達成するための一つの取り組みとして、エコフィードの生産および利用の推進を図っている。

本稿では、飼料価格の高騰の中で飼料自給率の向上を図るため、鹿児島県の離島である沖永良部島において、同島内で入手できる限られた資源の中から、キクラゲの未利用部分を使ったエコフィードを共同開発し、さらに、その飼料を与えた経産牛をブランド牛として確立させることを目指している要秀人氏の取り組みを紹介する。

(注1)飼料メーカーが工場でユーザーに販売する価格。なお、工場から先の配送はユーザー負担。

2 日本におけるエコフィード

エコフィード(ecofeed)とは、“環境にやさしい” (ecological)や“経済的な”(economical)などを意味する“エコ”(eco)と“飼料”を意味する“フィード”(feed)を組み合わせた造語で、食品製造副産物(しょうゆかすや焼酎かすなど、食品の製造過程で得られる副産物)や売れ残った食品(パンや弁当など)、調理残渣 (調理の際に発生する野菜のカットくずや非可食部など)、農場残渣(規格外農産物など)を利用して製造された家畜用飼料を指す。形態としては、(1)原材料を脱水・乾燥して粉末状で提供する「ドライ」(2)原材料を密封し、乳酸発酵により保存性を高め、牛の食欲を増進させる「サイレージ」(3)原材料と水を混合し、スープ状に加工する「リキッド」―の三つに分類される。令和4年度(概算)のエコフィード製造数量は約108万TDN(注2)トンであり、濃厚飼料全体の約5%に当たる。エコフィード製造事業者の内訳は、食品製造副産物を扱う業者が295業者と最も多く、続いて、余剰食品(スーパー・コンビニなどの売れ残り食品や調理残渣など)を扱う業者が38業者となっている。北海道は農産物加工残渣(バレイショなど)を飼料化する業者が多く、都市近郊(千葉・東京・神奈川・愛知など)では余剰食品を扱う業者が、九州では焼酎かすを扱う業者が多いなど、地域によってさまざまな特色がある。

わが国の飼料流通におけるエコフィードの製造には、大きく二つの意義がある。一つは、地域の未利用資源や食品残渣などを利用することによる飼料自給率の向上である。もう一つは、食品ロスが問題とされる中、食品リサイクルを促進し、限りある資源を循環させることで持続可能な循環型社会・農業の実現に寄与することである。なお、令和4年度の食品廃棄物などは1431万トンであったが、そのうち約6割の857万トンが飼料として再生利用された。また、生産者にとっては飼料コストを削減できるというメリットもあり、農林水産省の試算によると、飼料全体の約2割をエコフィードに置き換えた場合、飼料費を約14%削減できる。

(注2)可消化養分総量(Total Digestible Nutrients)。家畜が消化できる養分の総量。

3 沖永良部島の概要

鹿児島県の沖永良部 島は九州本土から南南西約550キロメートル、沖縄本島北部から北北東約60キロメートルに位置する奄美群島の一つである。年間平均気温は23.1度、年間降水量は1723.5ミリメートルの温暖多雨の亜熱帯海洋性気候に属する島である(図3)。面積は93.7平方キロメートルであり、全島の大半は隆起したサンゴ礁からなり、平坦地が多く農耕地に恵まれている。令和2年時点において、人口1万1996人、島の東側の和泊 町、西側の知名 町の2町で構成されている。

農業は、県内有数の産地であるキク、ユリ、ソリダゴ、グラジオラスなどの花き専作経営や、バレイショ、サトイモなどの野菜、サトウキビ、肉用牛との複合経営が行われている。また、奄美群島で唯一葉タバコの栽培が行われているほか、温暖な気候を利用してマンゴーなどの熱帯果樹やキクラゲも生産されている。なお、3年度の農業産出額は104億2586万円となっており、作目別では野菜が最も多く38億193万円、次いで花きが23億3656万円、サトウキビが22億6046万円となっている。

4 要秀人氏の取り組み

(1)会社員から農家へ

「自分で食べ物を作れる能力を身につけたい」そう思ったのが要秀人氏(以下「要氏」という)が、農家になったきっかけであった(写真1)。要氏の祖父母は沖永良部島出身である。自身は今まで沖永良部島に住んだことはなかったが、高校生の時に初めて訪れた際に自然の豊かさや島の空気に触れ、いつか住んでみたいとそのころから思っていた。社会人となって、大阪で会社員として働いていた要氏であったが、東日本大震災をきっかけに都会のシステムの脆弱 性に危機感を覚え、自ら食べ物を作る生き方がしたいと思い、農家への転身を決断した。

会社を退職する際に、離島で農業を始めると同僚に話したところ「それは無理だろう。」と否定的な反応をされたそうだ。確かに、覚悟はしていたが、今まで農業にほとんど触れたこともない人生であったため、どれだけ大変なのかが分かっていなかったのも事実であった。そのため、移住後のことを想定して、まず地域のコミュニティにどのようにしたら受け入れてもらえるのかを考え、行動に移したとのことである。例えば、移住前にSNS(ソーシャルネットワーキングサービス) で島民とつながり、行事の親睦会に参加するなど関係づくりを行った。そして、島民に顔と名前を覚えてもらう決定打となったのは、島の一大イベントである「花の島沖えらぶジョギング大会」に夫婦そろって参加したことであった。同大会は令和5年の開催で第40回を迎えた歴史あるハーフマラソンの大会である。当時の大会にて、要氏がタキシード、妻の笑子さんがウエディングドレスを着て完走し、そのまま島の役場に婚姻届を提出しに行った(写真2)。その様子は地元の新聞やテレビでも取り上げられ、一躍島の有名人となり、地域に受け入れられたのであった。

平成27年11月に移住した要氏は、まずは農業を学ぶため、知り合いの農家のもとでアルバイトを始めた。取り扱っていたのはキクの花、サツマイモ、タマネギ、ユリの球根、バレイショなどである。少しずつ農業の知識を付けていき、地域の一員として徐々に認めてもらえてきたと感じ始めたころ、肉用牛繁殖経営を営んでいる父を持つ知人から牛の世話を手伝ってほしいとの相談を受けた。知人の父親が体調を崩して入院してしまい、知人も畜産業の経験はなく困っていたことから、人助けだと思い牛の管理を引き受けたことで、要氏の畜産農家としての人生が始まった。牛の飼養管理はもとより畜産業の知識も経験もない中、いきなり母牛20頭、子牛15頭の世話をしなければならなくなった。頼れるのは知人の獣医師や、体調が回復した短い期間だけ自宅にいる知人の父親だけという状況下で、足りない知識と経験を補うため、参考になりそうな畜産関係の本を読みあさって知識を習得していった。要氏は「預かっている牛なので死なせたら大変だと思い、とにかく必死でがむしゃらな毎日であったが、次第に命を扱う畜産の仕事にやりがいを感じるようなり、気付けば畜産農家になる決意をした」と言う。

(2)要ファームの設立

肉用牛繁殖経営を生業 とすることを決意した要氏は、まずは自身の牛を購入したいと考えていた。その頃、SNSでつながっていた農家から離農するという話があり、母牛9頭を購入することができた。しばらくの間は知人の牛舎を間借りして、預かっている牛とともに育てていたが、移住してから6年9カ月後の令和4年8月に自身の牛舎も完成し、要ファームを設立した(写真3)。

牛舎の面積は300平方メートルであり、母牛20頭が収容できる。与える飼料の量によって部屋を分けており、出産が近い牛を入れる部屋には分娩カメラを設置して24時間様子が見られるようになっている。また、飼養管理ができる専用のスマートフォンアプリを利用しており、アプリと同一メーカーの発情発見機と連動させることで、牛の首に装着したセンサーが反芻 の時間や牛の動きなどを検知して、人工知能(AI)が解析した個体ごとの活動データがアプリに通知が届くため、遠隔地にいても牛の発情を把握することができる(写真4)。

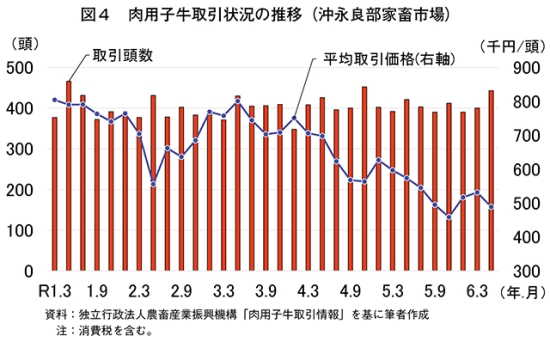

当初9頭であった母牛は、現在は14頭にまで増えたが、牛舎の最大収容可能頭数である20頭にまで増頭するのが当面の目標という。母牛は年1産、生涯で10産の長命連産を目指しており、子牛は8〜9カ月育てて出荷するが、現状の悩みは子牛価格の低迷だと話す。新型コロナウイルス感染症が落ち着いてきたかと思えば、近年は、ウクライナ情勢や円安などの影響で飼料費が高騰しているため、肥育農家が子牛を買い控える動きがあると言う。要氏は、「今のままでは子牛を出荷してもほとんど利益は出ない」と肩を落としている。

出荷先である沖永良部家畜市場では隔月でセリが開催されているが、令和3年5月以降、和子牛の取引価格は下落傾向にあり、6年5月時点では平均取引価格が約49万円となっている(図4)。

こうした厳しい状況のなか、要氏は少しでも生産コストを抑えるため、牧草のローズグラスを自身で栽培している。農地は約4万平方メートルを知人から借用しているのに加え、夏季には知人の農家からバレイショ収穫後の畑を期間限定で借用している。それでも、作柄によって必要な牧草のすべてを補えない年もあり、冬季に不足分の粗飼料を購入することもある。

(3)キクラゲ飼料の共同開発

繁殖供用を終えた母牛の販売も繁殖農家の大切な収入源の一つであるが、離島では飼料の輸送コストがかさむため、肥育に適した環境とは言い難い。しかし、要氏は離島で肥育が難しいということに疑問を持っていた。石垣島に石垣牛があるように、沖永良部島でも独自のブランド牛を作りたい。離島であっても島内で飼料を賄える環境が整えられないだろうか。そう考えていたころ、島内で開催された農業関係の勉強会で知り合った東北大学の関係者から、エコフィードを研究開発しているリファインホールディングス株式会社(以下「リファインHD」という)を紹介された。同社の担当者と島内の未利用資源を洗い出していたところ、キクラゲを生産販売している沖永良部きのこ株式会社(以下「沖永良部きのこ」という)が、普段廃棄しているキクラゲの残渣を有効活用できないかと考えているということで、要氏の試みに賛同してくれた。こうして、各者の思いが一致し、キクラゲ飼料の共同開発が始まった。

キクラゲ飼料の主な材料は牧草、バガス(注3)、キクラゲの残渣である。バガスは沖永良部きのこがキクラゲの菌床として使用するものの一部を、キクラゲの残渣はキクラゲとして販売できない根本の部分を提供してもらっている。その他、リファインHDが調達した材料も混ぜ合わせた後、2〜3カ月発酵させればキクラゲ飼料の完成である(写真5、6)。コストは要氏が通常使用している飼料と比較すると半分以下で済み、経済性にも優れ、完成したキクラゲ飼料に期待を寄せていたとのことである。

また、栄養バランスについては知見を有するリファインHDからアドバイスをもらえるため問題なかったが、初めて完成したキクラゲ飼料は食い付きが非常に悪かったという。要氏は原料の比率を調整するなど試行錯誤を繰り返していたが、そもそも原料として使用しているバガスに原因があるのではないかという考えに至った。そこで、当初、キクラゲの廃菌床として使っていたバガスを飼料の原料として使っていたが、これを通常のバガスに替えたところ食い付きが良くなった(写真7)。

キクラゲ飼料の試作から牛が好んで食べるようになるまでには2年ほどかかったという。今後は、島ならではの農産物を新たに添加するなど、さらに試行錯誤を重ねていき、将来的には島内で産出された農産物だけで配合した飼料にしたいと考えている。

(注3)サトウキビ搾汁後の残渣。

コラム1 要氏の地域での取り組み

要氏が移住して就農しようとした際に一番困ったことは、農家の知り合いがいないため農業の情報が簡単に得られないことだった。実際、島内で移住者が一から就農する事例も、当時はほとんどなく、島外からの移住者が就農しづらい環境は課題であると感じていた。

ある日、農家仲間から「横のつながりを持つために、他の若手農家と交流する機会がほしい」と言われ、就農希望者も参加できる飲み会を開催することで、農家と就農希望者の交流の機会となり、自身もさまざまな情報を得られることができることから一石二鳥と考えた。そこで、要氏を代表として、沖永良部島の若手農家たちによる任意団体のエラブネクストファーマーズが誕生した。同団体は、若手農家たちが集まり「飲み会で世界を変える!」を合言葉に、農業人口の増加、食料自給率の向上、食品廃棄物の減少を目指して活動を行っており、現在は、畜産農家のみならずさまざまな分野の農家が20人程度在籍している。活動を通して気付いたことは、酒を飲みながら議論することによって町や団体、年齢の枠を越えて言いたいことが言い合え、時には素晴らしいアイデアが次々と飛び出すということである。要氏は、「団体活動や社会貢献というと大変で面倒なイメージがあり、活動を継続していくのが難しいと感じるが、飲み会であれば気楽に参加でき、継続して運営していけそうだ」と感じている。

島内ではベトナムや中国から70人程度の実習生が在籍していたが、町中であまり見かけることがなく、自身も島外から移住した者として、彼らが島での生活になじめているか心配だったそうである。そこで、彼らが島民と交流できる場を作り、地域に溶け込みやすくなるよう、エラブネクストファーマーズ主催でおもてなしパーティーを開催することになった。パーティーではバーベキュー形式で黒毛和牛のステーキなどが振る舞われ、9名の実習生の参加があった。言葉が十分に通じないながらも、身振り手振りで意思疎通を行うことで楽しい交流会となり、後日駐日ベトナム大使から同団体に感謝状が届いたことで大きな話題を集めた。その後、翌令和2年には鹿児島県で実習生交流イベントのための予算が組まれ、第2回は鹿児島県沖永良部事務所との共同開催で約40人もの実習生が参加してくれた。

また、就農者を増やすことや農家のイメージアップを期待して、男女のお見合いパーティーも企画した。20から40歳までの未婚者で、男性は島内の農業従事者に限定して募集をしたところ、男女ともに定員の15名が集まり、3組の男女のマッチングが成立するなど、島内の地域活性に向けて多方面の活動を行っているという。

コラム2 キクラゲ牛の商品化

要氏によれば、キクラゲ牛はうま味成分であるイノシン酸が通常の経産牛の5倍程度あり、味が濃厚なのが特徴とのことである。6カ月ほどキクラゲ飼料を与え、体重が400キログラム程度になったところで出荷する。

現在までの出荷実績は、2頭である。1頭目は試作の位置付けであったため、成分分析用、試食用としたほか、一部は手売りなどを行った。2頭目はクラウドファンディング(以下「クラファン」という)(注)を活用し、キクラゲ牛を使用した加工食品の商品化を行った。要氏は以前からクラファンに興味を持っており、キクラゲ牛の知名度向上のためにも良い機会になると考えていた。加工品の検討を重ねた結果、経産牛特有の肉質の硬さを感じさせず、キクラゲ牛のうま味を活かせる肉そぼろに決定し、目標金額としては100万円をクラファンで募ることとした。

返礼品には、肉そぼろだけでなく、ブロック肉や子牛命名権などのプランも用意したところ、想定していた以上の注目を浴び、1カ月の募集期間で120人の支援者から150万円の資金を得ることができた(コラム2―写真1)。

集めた資金で肉そぼろを開発し、福岡県で開催された物産展での試験販売を経て、島内のお土産店でも取り扱われることになり、好評とのことである(コラム―写真2)。なお、肉そぼろはECサイトでも販売されているほか、知名町のふるさと納税の返礼品としても採用されており、島外でも入手することができる。

(注)インターネットを通じて不特定多数の人から少額ずつ資金を調達する方法。従来の資金調達と比べ、手軽さや拡散性があり、テストマーケティングにも使われる。

5 おわりに

離島という条件が不利な地域において飼料を確保するためには、限られた島内の農地で飼料を生産するか、島外から飼料を購入するしかない。島内で新たに飼料生産を行うことは難しい一方で、原油価格や運搬費の高騰などにより、島外からの購入にも二の足を踏む状況にある。こうした困難な状況にあって、一から農業に挑戦し、未利用資源を有効活用することで活路を見出そうとする要氏の行動力は、一目置かれるものがある。

要氏は、これまで着目されなかったキクラゲの残渣を牛の飼料として有効活用する方法を生み出し、特色ある肉質を持たせることにも成功するなどその取り組みが着実に実を結んでいる。経産牛を再肥育してブランディングし、その牛から島の名産となる商品を生み出していく発想力や行動力があれば、今後も新たな発見やさらなる発展が期待される。

また、取材を通して、要氏の情報発信力の高さを感じた。要氏は作詞・作曲から演奏・録音までのすべてを一人でこなすアーティストとしての一面も持っており、令和3年にはファーストアルバムをリリースしている。その能力を生かし、キクラゲ牛の肉そぼろのCM動画も自身で作り上げてしまうほどである。また、YouTube動画を投稿し、沖永良部島や農業の魅力を紹介している。

「農業ってすごい、農業ってかっこいい。そんなふうに自信を持って農業を行う若者が増え、沖永良部島の農家人口の増加につながってほしい」というのが要氏の願いだと話し、これからも島と農業の魅力を発信していきたいという。

今後、キクラゲ牛の認知度が高まり、要氏のエコフィードを含むさまざまな取り組みが知られることで、他の生産者も新たな取り組みを始める契機や新規に就農する農家の増加につながることを期待したい。

(参考文献)

・令和4年度 食料・農業・農村の動向(令和5年5月 農林水産省)

・エコフィードをめぐる情勢(令和6年5月 農林水産省)

・令和4年度 食品リサイクル法に基づく定期報告の取りまとめ結果の概要(農林水産省)

・奄美群島の概況(令和6年3月 鹿児島県大島支庁)

・GYUTUBE/えらぶ移住牛飼いチャンネル