ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(スマート農業技術活用促進法)について

農林水産省大臣官房政策課技術政策室 課長補佐 本間 佳祐

【要約】

スマート農業技術活用促進法は、生産・開発の両面からスマート農業技術の活用を推進し、農業の生産性の向上を図ることを目的とする法律であり、令和6年10月1日より施行されている。同法は、生産・開発に関する二つの計画認定制度を設け、メリット措置や予算の優遇措置によりスマート農業技術の活用を推進することとしており、将来の農業者の急速な減少においても農業の持続的な発展に寄与することが期待されている。本稿では、生産方式革新実施計画および開発供給実施計画の概要を含め同法の全体像を紹介する。

1 背景としての農業を取り巻く状況

食料の安定供給の確保や農業の持続的発展は、国民生活の安定向上や国民経済の健全な発展に不可欠なものである。

一方で、これらを支える農業者の高齢化が進むとともに農業者数は減少し、今後も一層の減少が見込まれる状況にある。例えば、基幹的農業従事者(15歳以上の世帯員のうち、普段、仕事として主に自営農業に従事している者)の数と年齢構成に注目すると、2023年時点での基幹的農業従事者数は116万人であるが、そのうち、20年後に基幹的農業従事者の中心となると考えられる層である50代以下はわずか20%の23.8万人であり、今後20年間で基幹的農業従事者数は現在の約4分の1にまで減少しかねない状況にある。

こうした見通しの下では、従来の生産方式を前提とした農業生産では食料の安定供給や農業の持続的発展を確保することが難しくなるおそれがあり、農業者の減少下においても生産水準を維持できる生産性の高い食料供給体制を確立することが重要となる。

2 改正食料・農業・農村基本法とスマート農業技術活用促進法の成立

第213回国会で改正された食料・農業・農村基本法では、第5条で、基本理念として農業の持続的発展が掲げられている。その実現を図る基本的施策の一つとして位置付けられるのが先端的な技術等を活用した農業の生産性向上であり、新設された第30条では、先端的な技術を活用した生産方式等の導入、すなわちスマート農業技術の導入が規定された。

さらに、この改正基本法に関連する法律として、農作業の効率化等により生産性を向上させることができるスマート農業技術の活用を進め、また、その効果を高めていくために、同国会においてスマート農業技術活用促進法が審議され、成立した。

このスマート農業技術活用促進法は、これまでスマート農業技術を実際に生産現場に導入する技術実証等により明らかとなった課題を踏まえたものである。すなわち、(1)生産現場の条件などが技術の開発・導入のハードルを上げている(2)ニーズが高いものの開発難度が高く技術の実用化に至っていないものもある―といった課題を踏まえ、生産面ではスマート農業技術の活用と併せてこれに適した生産方式への転換を進め現場導入の加速化を図るとともに、開発面ではスマート農業技術等の開発速度を引き上げるため、生産方式の転換により開発ハードルを下げつつ、開発が特に必要な分野を明確化して多様なプレーヤーの参画を進めることとしている。

次節以降で、スマート農業技術活用促進法の内容について詳しく解説する。

3 スマート農業技術活用促進法の全体像

スマート農業技術活用促進法は、農業の生産性の向上を図るためのスマート農業技術の活用促進に関する計画認定制度を定めている。

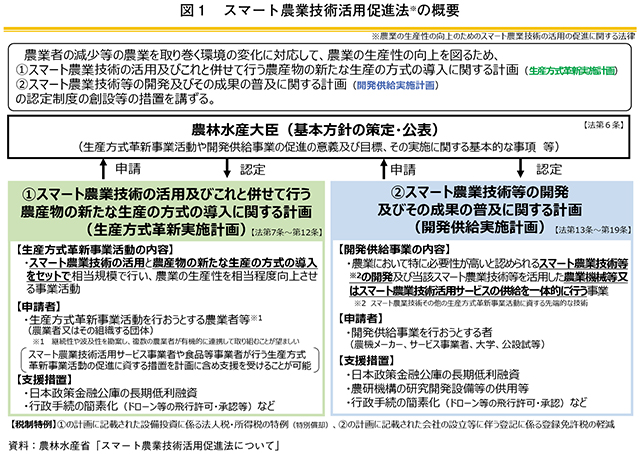

この法律では、(1)スマート農業技術の活用およびこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画である生産方式革新実施計画(2)スマート農業技術等の開発およびその成果の普及に関する計画である開発供給実施計画―二つの計画認定制度を設けており、これらの認定を受けた農業者・事業者に対して支援措置を講じ、法の趣旨に沿った取り組みを推進する(図1)。

また、生産方式革新事業活動・開発供給事業の促進の意義や目標、実施に関する基本的な事項(認定要件)などを規定する基本方針を農林水産大臣が定め、二つの計画認定制度に関する運用は基本方針に沿って行われる。

4 生産方式革新実施計画の概要

スマート農業技術の現場導入は、スマート農業技術の活用に関する計画である生産方式革新実施計画に係る認定制度に基づき促進されることとなる。生産方式革新実施計画に関して、主要な二つのポイントを紹介する。

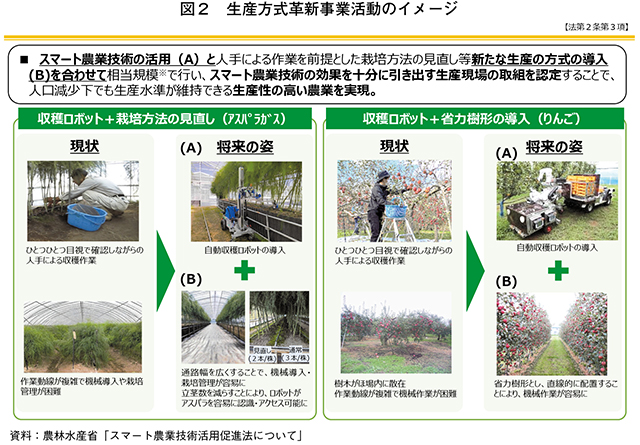

一点目として、生産方式革新実施計画は、農業者による(1)スマート農業技術の活用(2)スマート農業技術に適した農産物の生産の方式の導入―を併せて行う計画を認定し、各種支援措置を講ずるものである(図2)。従来の生産方式のまま、単にスマート農業技術を農業現場に導入するだけでは、意図・期待通りに活用できずに稼働効率が低くなること、人手に頼らなければならない細かい作業が残るために人手不足の解消・省力化といったスマート農業技術の効果が十分に発揮されないことから、農業者にとってのメリットが最大化しないことが課題の一つとなっている。生産方式革新実施計画は、スマート農業技術に適した生産方式への転換に踏み切り、スマート農業技術の性能・効果を十分に発揮させようと取り組む農業者を制度面・資金面で後押しすることを目指している。

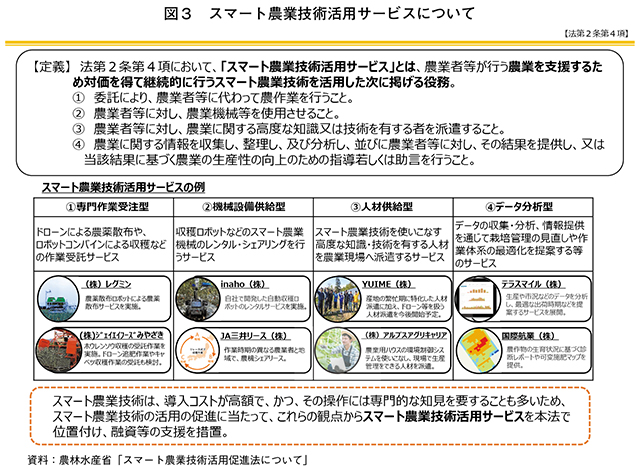

二点目として、生産方式革新実施計画は、農業者の取り組みを促進するために行うスマート農業技術活用サービス事業者の取り組みを含めて農林水産大臣の認定を受けることができる。スマート農機等については、導入コストが高い、稼働率が低く費用対効果が発揮されにくいといった課題があり、その解決策として、共同利用やサービス事業者の活用など、スマート農機等を所有することなく利用するニーズもある。生産方式革新実施計画では、(1)農業者が自らスマート農機等を導入する取り組み(2)複数の農業者がスマート農機等を共同利用する取り組み(3)農業者がスマート農業技術活用サービス事業者を活用してスマート農機等のレンタルや農作業の委託などを行う取り組み―のいずれにおいても、農業者やスマート農業技術活用サービス事業者に対して、税制・金融などの特例措置が講じられている。

この二点によりスマート農業技術を活用しやすくなる環境整備を図っていくことが、本法で目指すスマート農業技術の現場導入の加速化に当たり、主要なポイントとなる(図3)。

5 開発供給実施計画の概要

スマート農業技術の研究開発は、スマート農業技術の開発とその成果の普及に関する計画である開発供給実施計画に係る認定制度に基づき促進されることとなる。開発供給実施計画に関して、主要な二つのポイントを紹介する。

一点目として、開発されたスマート農業技術等が製品やサービスとして農業現場で活用されるよう、スマート農業技術等の開発と供給を一体的に行う取り組みを計画認定の対象とするものとしている。開発のみ、または供給のみの取り組みは開発供給実施計画の認定対象とはならず、開発と供給の一体的な取り組みのみを認定対象とする。また、このように開発と供給両方に取り組む計画としていることから、計画を作成する際には、開発の際のスマート農業技術等による生産性向上の目標と、供給の際の普及に関する目標のそれぞれを立てる必要がある。

二点目として、開発リソースの重点化を目指し、農業において特に必要性が高いと認められるものとして基本方針に掲げる「開発供給事業の促進の目標」に位置付けられたスマート農業技術等を認定対象としている。開発供給事業の促進の目標(重点開発目標と表現することもある)は、営農類型ごとに、省力化や高度化の必要性が特に高く、かつ、スマート農業技術等の実用化が不十分な農作業について、必要なスマート農業技術等を例示し、これを実用化することを通じて、生産性の向上の目標(例えば、畜産・酪農について、生体情報取得の省力化に係る技術、給餌・給水作業の省力化の技術等の開発・供給により、飼養管理に係る労働時間を80%削減等)を達成しようとするものである。開発供給実施計画は、この「開発供給事業の促進の目標」に資することを認定要件としており、認定開発供給実施計画によりスマート農業技術等が実用化されることにより、生産性の向上の目標を達成するような技術体系の構築につなげることを目指している。

この二点は、本法により実現しようとするニーズが高いものの、開発難度が高く実用化に至っていない技術に関して、開発速度を引き上げる取り組みの推進に当たり、主要なポイントとなる。

6 まとめ

スマート農業技術活用促進法は、将来見込まれる農業者の急速な減少に対応するために、生産・開発の両面からスマート農業技術の活用を推進し、農業の生産性の向上を図ることを目的とする法律である。

生産面では、スマート農業技術に適した生産方式への転換に踏み切り、スマート農業技術の性能・効果を十分に発揮させようと取り組む農業者などに対して、開発面では、農業において特に必要性が高いと認められるスマート農業技術等を基本方針で明示した「開発供給事業の促進の目標」に沿って、開発・供給を一体的に行う事業者に対して、計画の認定と法律に基づくメリット措置や予算の優遇措置などによりその取り組みを促進しようとしている。

スマート農業技術活用促進法は、令和6年10月1日に施行された。スマート農業技術活用促進法の施行を契機として、より多くの関係者がスマート農業技術等の導入および研究開発やその活用に取り組むことにより、農業が持続的に発展することを期待する。