ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 宮崎県の畜産におけるスマート農業技術に関する取り組み状況

宮崎県 農政水産部畜産局畜産振興課 主任技師 東 紀江

宮崎県 農政水産部農政企画課 主査 原口 祐輔

宮崎県 農政水産部農政企画課 主査 原口 祐輔

【要約】

宮崎県では、「みやざきスマート農業推進方針〜ひなたスマートアグリビジョン〜」を策定し、担い手や労働力不足の解消などに向けて、ICTやロボットなどのスマート技術の導入を推進しています。畜産では、生体センシング技術を活用した分娩や発情予測などの研究に取り組んでいるほか、その機器の実証や本格導入に向けた農家への波及などに取り組み、飼料残量測定装置などの導入も支援しています。引き続き、スマート農業技術の導入を支援するとともに、併せて分業体制を構築するなど「持続可能な魅力ある畜産業」の実現を目指します。

1 はじめに

宮崎県は、九州の東部に位置し、総面積7735平方キロメートルのうち、森林が75.7%、農地は8.4%(648平方キロメートル)で、「日本のひなた宮崎県」に象徴されるように平均気温が高く、温暖な気候に恵まれ、日照時間の長さおよび快晴日数の多さは全国でトップクラスにあるなど、優れた自然条件を有しています。

一方、台風や集中豪雨などの自然災害の発生が多いことから、本県では、昭和35年に策定した「宮崎県防災営農計画」において台風の影響を受けにくい営農として早期水稲、施設園芸、畜産の導入を推進し、これまで地理的および気候的な特長を活かしながら、その時代の農業を取り巻く情勢の変化や課題などに対応してきました。

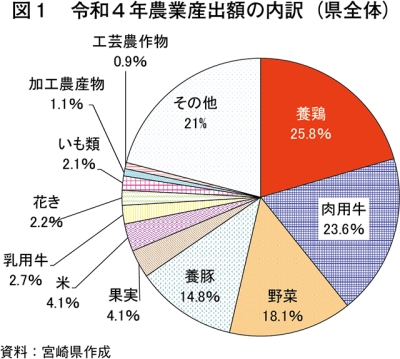

その結果、令和4年の本県農業産出額は3505億円(全国6位)で、品目構成比は、鶏が25.8%、次いで肉用牛が23.6%、野菜が18.1%、豚が14.8%であり、畜産や施設園芸といった経営品目を中心とした農業が展開されています(図1)。

なお、平成22年に本県経済全体に甚大な影響を及ぼした口蹄疫の発生時には、畜産部門を中心に生産が大きく落ち込みましたが、農業者・関係者が一丸となって再生・復興・新生に取り組んだ結果、産出額は口蹄疫発生前を上回って推移しているほか、本県を代表するブランドの宮崎牛は、4年10月に鹿児島県で開催された第12回全国和牛能力共進会で、史上初となる4大会連続の内閣総理大臣賞を受賞しています。

現在、本県では、3年3月に策定した第八次宮崎県農業・農村振興長期計画(以下「長期計画」という)において、あらゆる危機事象に負けない農業や、スマート化による賢く稼げる農業の推進など、「持続可能な魅力あるみやざき農業」の実現を目指しています。

2 みやざきスマート農業推進方針〜ひなたスマートアグリビジョン〜の概要

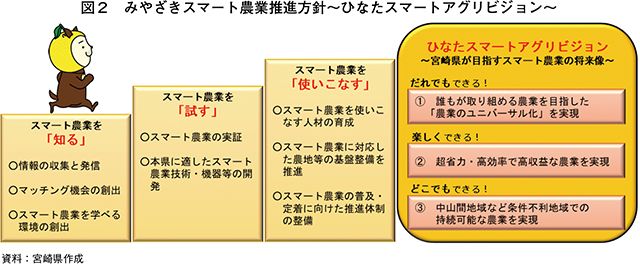

情報通信技術(ICT)やロボットなどのスマート技術を農業分野に導入することは、無人化・省力化とともに規模拡大・生産性の向上を図り、農業の担い手や労働力不足の解消に加え、熟練農業者の技術伝承の観点からも、必要不可欠なものです。

そのため本県では、令和元年12月に「みやざきスマート農業推進方針〜ひなたスマートアグリビジョン〜」を策定し、「だれでもできる」「楽しくできる」「どこでもできる」スマート農業を目指す将来像として、「知る」「試す」「使いこなす」の三つの視点で、その普及・定着に向けて取り組みを開始しました(図2)。また、現長期計画においても「スマート化」をキーワードに位置付けて生産振興を図ることとし、スマート農業の現場活用を一層推進しているところです。

3 畜産における取り組み状況、成果

(1)導入戸数の推移

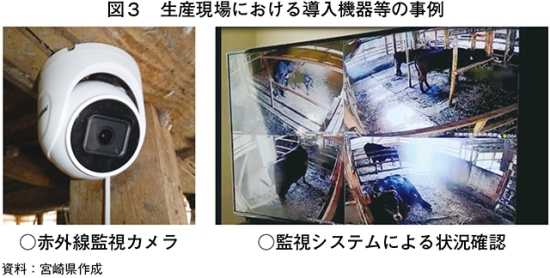

本県畜産業におけるICT機器の導入戸数は、平成26年度以降、増加傾向にあります(表)。担い手不足を背景に、空いた時間を別の作業に振り分けることができる効率的な作業への転換が進められたためと考えられます。30年ごろまでのICT機器といえば、大家畜向け発情発見装置、分娩 監視装置、管理台帳システム、搾乳ロボットが主なものでした(図3、4、写真1)。近年では、後述する飼料残量測定装置などのICT機器も利用されています。

(2)宮崎県畜産試験場における研究の取り組み

また、宮崎県畜産試験場では、畜種ごとにICT機器を導入し、その活用方法や効果について次の通り研究しています。

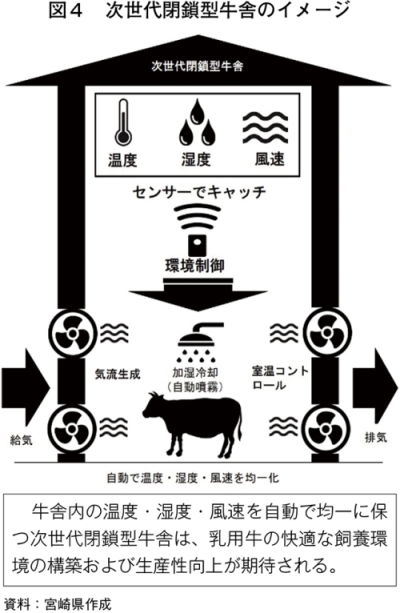

○酪農部門では、スマート酪農への移行を促進することを目的に「オートメーション化された

乳用牛の飼養管理技術の開発」に取り組み、本県でも普及が進みつつある搾乳ロボット

の導入が繁殖性や生産性に及ぼす影響などを調査・研究しています。

乳用牛の飼養管理技術の開発」に取り組み、本県でも普及が進みつつある搾乳ロボット

の導入が繁殖性や生産性に及ぼす影響などを調査・研究しています。

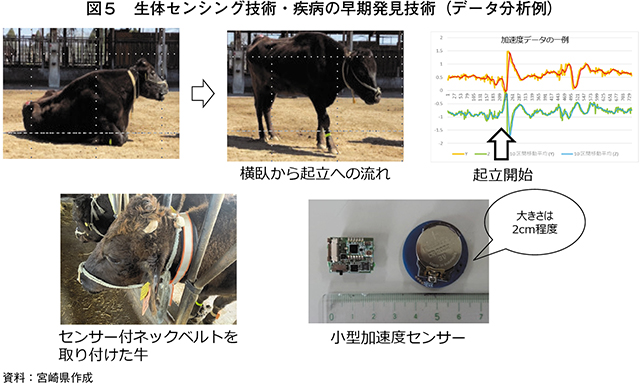

○肉用牛部門では、飼養管理の省力化・軽労化を図ることを目的に、「ICT・IoT技術を活用し

た飼養管理効率化技術の開発」に取り組み、生体センシング技術を活用した分娩や発情

の予測、疾病の早期発見技術について研究しています(図5)。

た飼養管理効率化技術の開発」に取り組み、生体センシング技術を活用した分娩や発情

の予測、疾病の早期発見技術について研究しています(図5)。

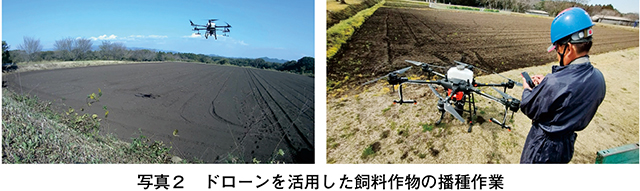

○飼料生産部門では、自給飼料生産のオートメーション化を促進することを目的に「自給飼料

生産のオートメーション化に向けた機械体系化確立試験」に取り組み、ロボットトラクターや

ドローンを活用した飼料作物の播種 から収穫までの作業の省力化、ドローンを活用した飼

料作物の生育状況モニタリングによる防除作業体系の構築に向けた研究を行っています

(写真2)。

生産のオートメーション化に向けた機械体系化確立試験」に取り組み、ロボットトラクターや

ドローンを活用した飼料作物の

料作物の生育状況モニタリングによる防除作業体系の構築に向けた研究を行っています

(写真2)。

○豚部門では、スマート養豚に向けた装置などの開発を行うことを目的に、「みやざきスマート

養豚生産技術向上試験」に取り組み、宮崎大学と連携して、豚の体重が推定可能な

装置などを開発しています(写真3)。

養豚生産技術向上試験」に取り組み、宮崎大学と連携して、豚の体重が推定可能な

装置などを開発しています(写真3)。

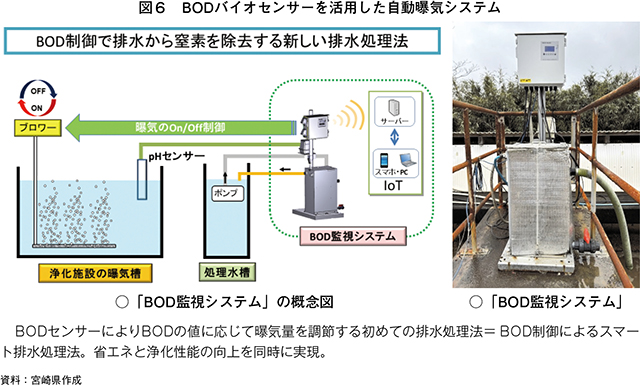

○環境部門では、汚水処理のスマート化を促進することを目的に、令和5年度からは「持続

可能なスマート畜産環境対策技術の開発・実証」に取り組み、BOD(生物化学的酸素

要求量)バイオセンサーを活用した自動曝気 システムの実証などを行っています(図6)。

可能なスマート畜産環境対策技術の開発・実証」に取り組み、BOD(生物化学的酸素

要求量)バイオセンサーを活用した自動

このように、畜産試験場では、今後の県内畜産農家の生産性向上および生産基盤強化のため、ICT機器の開発・選定・導入に向けた基礎データを収集し、その効果について検証することで、畜産農家が導入する際に必要な技術や知識を提供しています。

(3)2024年問題への対応

さらに、ICT機器の活用は、生産現場におけるスマート化だけではなく、昨今の懸念事項として挙げられている「物流の2024年問題」に対しても、畜産農家や関係機関とともに取り組みが進められています。

国内における慢性的な配送ドライバー不足が問題となっている中、畜産飼料配送も例外ではなく、2024年問題などを背景としたさまざまな課題への対応として、畜産農家や配送ドライバーにおける生産および畜産流通の現場における働き方改革の推進や農場での安全性確保の対策が取り組まれているところです。具体的には、システムを活用して飼料の余分な発注防止を図ることで配送の効率化を図り、高所作業を解消する遠隔開閉可能なタンク蓋 などが導入されています。

国においても、トラックドライバー不足や労働時間の削減を踏まえ、生産物の運搬や貨物の輸送方法への対策、利用者への周知が進められているところです。本県においては、令和6年度に国の交付金を活用し、飼料残量測定装置や飼料添加物ブレンダー、遠隔開閉機能付き飼料タンク蓋など飼料配送におけるDX化を推進する機械などの導入支援を行っています。このような機械を導入することにより、飼料の節減を図るとともに、飼料配送の効率化を推進する効果を狙っています。

加えて、これまでの慣習により、畜産農家ではなく配送ドライバーがタンク残飼量の目視確認や添加剤の投入を行う、いわゆる附帯作業を削減するという側面もあります。

令和6年10月末には、九州で配合飼料を輸送する上で生じている課題解決に向けた、運送事業者や畜産農家、関係団体および国・県などの関係機関が集まった研修会が本県で開催され、経済連や企業における取り組みやシステム・機器の紹介が行われるとともに、活発な意見交換が行われました(写真4)。

(4)防疫対策

また、本県では、家畜伝染病の発生時における初動防疫の一層の迅速化を図るため、官民連携協定に基づく取り組みの一つとして、県内での疾病の発生状況がリアルタイムで把握できるよう、防疫対策のデジタル化を検討しているほか、牛の顔を撮影することで個体を識別する技術や、病歴や検査履歴などの個体情報がスマートフォンやスマートグラスに可視化され、情報共有を効率化する技術についても、将来の実用化に向けて研究しているところです。

(5)機器導入の普及に向けた取り組み

併せて、スマート農業の現場活用に向けた農家への働きかけも行っています。例えば、搾乳ロボットの導入においては、導入時の注意点をチェックシートにまとめ活用しています。チェックシートは、先行して導入している酪農家において聞き取り調査で把握した、導入後の困った事や、追加で必要となった経費など、導入前に知っておくことを見える化したものです。このチェックシートは、各酪農家や関係機関が購読する広報誌の「酪農宮崎」にも掲載し、広く周知しています。現在では、これから導入を考えている農家の補助金活用や融資などの相談にも対応できる補足資料も作成しています。

また、畜産試験場が県内3地域で実証した結果をもとに、県内5戸の農家において繁殖管理クラウドツールを試験的に導入し、地域の関係機関がデータを共有できる体制を整えることで技術支援体制の構築を目指した事例もあります。ICT機器の現場実装試験の延長として畜産試験場が主導し、地域の関係機関と農家を集めて研修会を開催し、情報を発信し、理解を醸成することからはじめたものです。その後、5戸が試験的に導入し、その活用方法などについて検証を重ね、一部の農家で本格導入に至っています。

4 今後の取り組み

長期計画では、スマート農業技術の普及・定着とスマート農業を活用できる人材育成を掲げています。一方で、これまで培ってきた先人の経験や知識は必要不可欠であり、その知識や技術を次世代が活用できるよう取り込むことで、宮崎県での持続的な畜産経営を図っていく必要があります。また、消費者ニーズに的確に対応し、国内流通や海外輸出の促進を図るためには、生産量の確保に加え、品質の向上と認知が重要となります。

同計画では、スマート畜産導入戸数を指標とし、令和元年の1149戸から7年には2000戸に増加する目標を掲げています。目標の達成に向けて、発情発見装置、分娩監視装置、繁殖管理台帳、搾乳ロボット、キャリロボ(搾乳ユニット自動搬送装置)などの導入を促進しています。

畜産の情勢として、物価高騰などによる牛肉消費の減退に伴う子牛・枝肉価格の低迷や飼料をはじめとした各種資材価格などの高止まり、加えて、地震や台風などの災害も各地域で発生しており、畜産農家や地方自治体では、日々対応に追われていることと思われます。

そのような中、経費削減および生産物の価値向上を目指す上では、スマート畜産の推進は効果的な方法の一つと考えられます。本県では、国の畜産クラスター事業などを活用したICT機器やロボット技術などの導入を支援するとともに、特に肉用牛や養豚分野においては、スマート機器を積極的に活用したJA繁殖センターなどの地域拠点と連携した分業化体制の強化を図っています。特に、中小規模層の畜産農家へスマート技術の導入を促進することで、環境面でも経営面でも持続的な畜産となるよう、農家や畜産関係団体とともに引き続き取り組みを進めてまいります。

こうした県内での生産意欲を向上させる取り組みは、国外への輸出に向けた生産量増加にも貢献することが期待されます。畜産においては、畜産農家、消費者だけではなく、飼料や資材の製造・運搬、家畜市場や食肉・化製処理運営、家畜診療など、多岐の関連産業が関わっています。高齢化問題や流通構造の変革なども含め、畜産分野にかかわらず各分野で共通した課題はありますが、それぞれの関係者で知恵を絞って対処し、畜産農家が将来に夢と希望を持てる環境を作り上げていく必要があります。