ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > WOAHコードをめぐる状況やわが国における取り組みについて

公益社団法人畜産技術協会 常務理事 八木 淳公

1 アニマルウェルフェア(AW)の定義

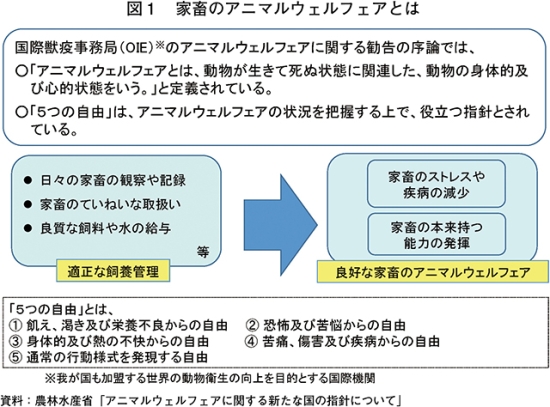

AWの国際基準の策定などを行っている国際獣疫事務局(WOAH)では、AWを「動物が生きて死ぬ状態に関連した、動物の身体的および心的状態をいう」と定義しています(図1)。また、AWの状況を把握する上で役立つ指標として「5つの自由」(1)飢え、渇きおよび栄養不良からの自由(2)恐怖および苦悩からの自由(3)身体的および熱の不快からの自由(4)苦痛、傷害および疾病からの自由(5)通常の行動様式を発現する自由―を挙げています。

定義の表現を少し説明すると、AWは「動物の状態」で、動物にとってより良いAWを提供するためには「動物を飼育している間や安楽殺等を行う際には、身体的にも心理的にも良い状態になるよう配慮する」ことが必要とされるといった意味になります。

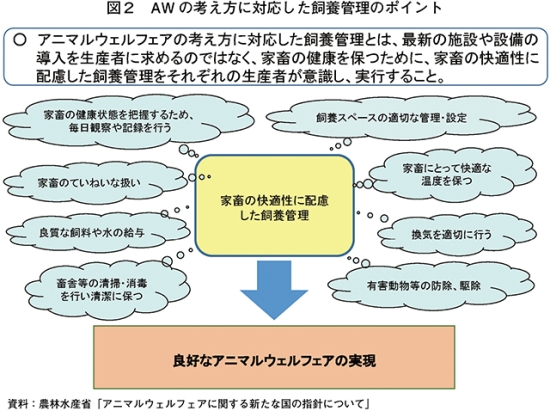

わが国では、2009年に当協会が作成した「AWの考え方に対応した家畜の飼養管理指針」の中で、AWを「快適性に配慮した家畜の飼養管理」と定義して、主に畜産関係者を対象に普及を進めてきました。また、23年7月に農林水産省畜産局が「家畜の飼養管理等に関する技術的な指針」(以下「技術的な指針」という)を発出した際に、通知文書の中で、AWの考え方に対応した飼養管理における一般原則として、「AWの考え方に対応した飼養管理とは、我が国の高温多湿な気候、和牛や地鶏などの固有の家畜の特性にも適合しながら、家畜に快適な環境を整え、家畜の健康を維持するために、家畜の飼養者がAWの原則である「5つの自由」を理解し、日々の観察や記録、丁寧な取り扱い、良質な飼料や水の給与等の適正な飼養管理により、弛 まぬ努力と改善を行うことであり、特定の施設や設備を整備することのみで達成されるものではないことを関係者が十分認識し、その推進を図っていく必要がある」とAWの考え方を記載しています(図2)。

2 国際基準「WOAHコード(陸生動物衛生規約)」について

WOAHでは、動物の健康とウェルフェア(福祉)の間には重大な関連性があるということで、科学に基づきAWを向上させることを目的として、2002年からAWに関する検討を始めました。

国際基準となるWOAHコードは、毎年5月に開催される総会でコード案が採択にかけられ、3分の2以上の支持が得られた場合に採択されます。総会に付議されるコード案の作成手順は、(1)少人数の専門家グループで素案を作成(2)それを基に専門委員会が原案を作成(3)加盟国に原案の意見照会(4)提出された意見を基に修正(5)最終案の作成―とされています。

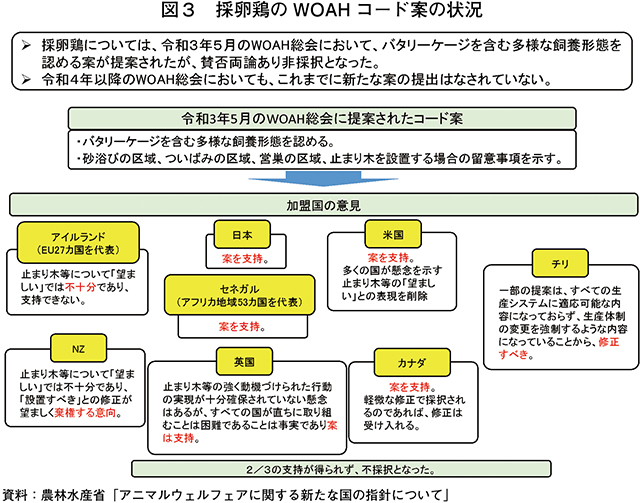

これまでに、動物の輸送・と畜、疾病の管理を目的とした動物の殺処分、肉用牛・ブロイラー・乳用牛・役用馬・豚のAWに関するコードなどが採択されています。しかし、採卵鶏は2021年の総会で、バタリーケージを含む多様な飼養方式を認めた上で、砂浴び区域、営巣区域、止まり木などの付帯設備を設置する場合の留意事項が示されたコード案が採択にかけられましたが、加盟国間の意見の隔たりが大きく不採択となり、以降、進展がない状況です(図3)。

採卵鶏に限らず、WOAHコードでは、飼養方式に関して「牛を繋がなければならない場合には、最低でも牛が横臥 ・起立でき、通常の姿勢を維持し、毛繕いできるようにすべきである」「経産豚および未経産豚は、他の豚と同様に社会的な生物であり、群で生活することを好むため、妊娠した雌豚や未経産雌豚はなるべく群で飼われるものとする」などと記載されており、基本的には多様な飼養方式を認めた上で、AWを向上させるための留意事項が示されています。

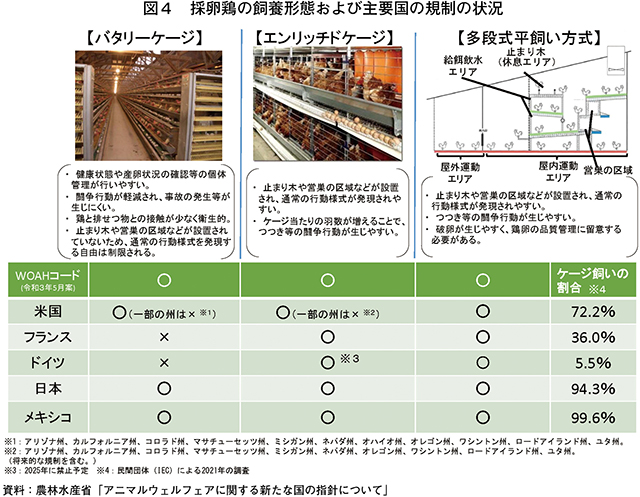

なお、国際基準であるWOAHコードでは多様な飼養方式を認めていますが、EUにおけるAW基準では、採卵鶏の「バタリーケージの使用禁止」や豚の「種付4週間後から分娩予定日1週間前までのストール飼育の禁止」など一定の飼養方式を禁止する項目が含まれており考え方に違いがあるのが現状です(図4)。

3 国内におけるAWの動向

近年、AWは畜産における世界的な課題として注目され、SDGs(持続可能な開発目標)の実現にも関わる重要な課題として認識されています。わが国でも、2021年5月に農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」の中で、高い生産性と両立する持続的生産体系への転換に向けた具体的な取り組みとして「科学的知見を踏まえたAWの向上を図るための技術的な対応の開発・普及」を図るとされており、AWは持続可能性に配慮した飼養管理への取り組みや畜産物の輸出拡大などを推進するための重要な要因として挙げられています。

そのような中、農林水産省は「技術的な指針」を発出し、畜産物の輸出拡大や重要性が増すSDGsへの対応などの国際的な動向を踏まえ、国際基準であるWOAHコードにより示されるAWの水準を満たしていくという基本的な考え方を改めて周知しました。

技術的な指針では、各畜種の飼養管理などについて「実施が推奨される事項」と「将来的に実施が推奨される事項」を明確にしており、今後は実施状況を国がモニタリングすることや、その結果を踏まえて「実施が推奨される事項」の達成目標年次を設定し、可能な項目については補助事業のクロスコンプライアンスの対象とするなど、AWの普及・推進を加速化させる方針を示しています。

技術的な指針は法律に基づくものではないため、罰則などはありませんが、今後、畜産経営を行う上でAWの考え方に対応した飼養管理に関する取り組みを推進することがとても重要となります。

4 農場におけるAWの取り組みを推進するために必要なこと

わが国で日常的に行われている家畜の飼養管理と、農林水産省の技術的な指針やAWの基本概念である「5つの自由」を照らし合わせると、農場で当たり前のように行っている「適正な飼養管理」や「衛生対策」もAWの一部であり、すでに多くの農場がAWに取り組んでいることが分かります。

しかし、AWの話題になると、実際はほとんどの農家がAWに取り組んでいるにもかかわらず、畜産関係者でもケージの禁止や放牧などを思い浮かべ、取り組んでいないと誤解する人が多いのも現状です。消費者や流通業者などからAWに関する質問があった際に、畜産関係者がAWを誤解してAWの取り組みを行っていないと説明すると、農場では何も取り組んでいないと評価されてしまうため注意が必要です。

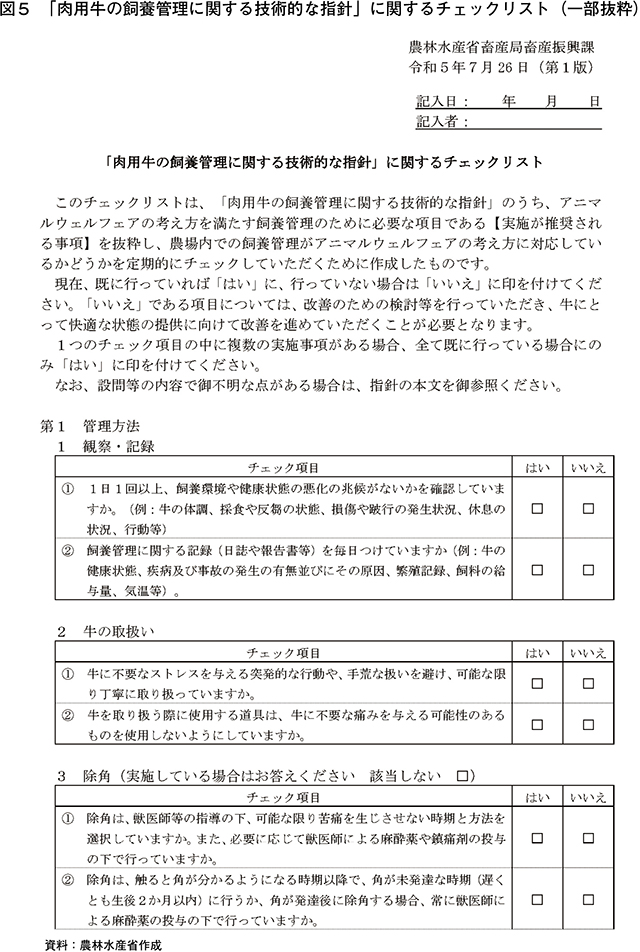

次に、農場での具体的な取り組みとして最初に必要なことは、AWの取り組み状況を確認することです。技術的な指針の参考資料にあるチェックリストを活用して、農場で「できている項目」「できていない項目」を把握することも一つの方法です(図5)。

さらにAWの取り組みを進めるためには、「できていない項目」について、獣医師などの専門家の意見を聞き、どのような問題が解決できれば対応が可能になるかを整理することです。対応が比較的簡単なものから取り組みを進め、対応が難しい項目については、農場としての今後の方針などを検討しておくことも取り組みの一つとなります。

AWへの関心が高まる中、今後は消費・流通の側にも畜産におけるAWの取り組みを説明し、理解を求めながらAWを推進していく必要があります。そのためには、畜産関係者が畜産におけるAWの考え方を理解して、実際には多く農場がすでにAWに取り組んでいるという共通の意識を持ち、AWのことを適切に説明できるようにしておくことが重要となります。

【プロフィール】

1997年麻布大学獣医学部環境畜産学科卒、民間会社に勤務後、2000年に社団法人日本緬羊(めんよう)協会に勤務。03年から組織統合により社団法人畜産技術協会で勤務。04年からAW関連業務に従事し、飼養管理指針の作成やAWの普及などを行ってきた。