ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > わが国の酪農および肉牛生産における経腟採卵−体外牛胚生産−胚移植(OPU−IVP−ET)技術の普及状況と課題に関する現状調査

岩手大学 農学部附属畜産飼料総合教育研究センター御明神牧場 准教授 平田 統一

石川県立大学 生物資源環境学部 教授 橋谷田 豊

石川県立大学 生物資源環境学部 教授 橋谷田 豊

【要約】

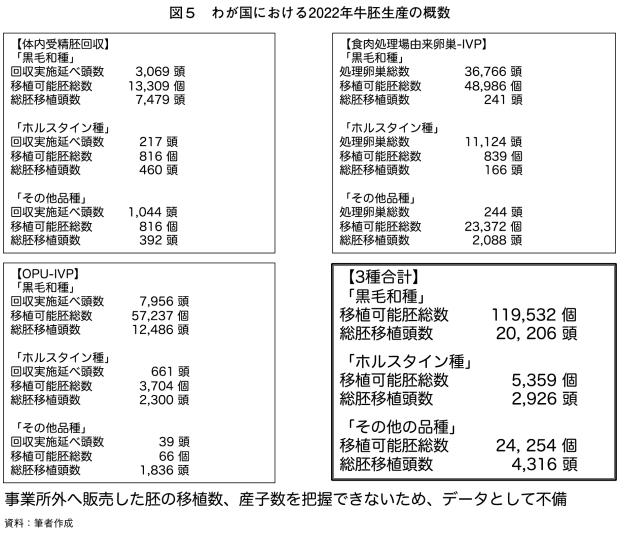

畜産の生産現場における経腟採卵−体外牛胚生産−胚移植(OPU−IVP−ET)技術の普及状況と今後の課題に関する現状調査をウェブアンケートと対面調査で実施した。ウェブアンケート調査結果から、2022年実績で、体内受精胚、OPU−IVP由来、食肉処理場−IVP由来の3由来胚合計で、移植可能胚が黒毛和種で11万9532個、ホルスタイン種で5359個ほど生産され、その他品種の2万4254個を加えると14万9145個の胚が生産された。このうちOPU由来胚は40.9%を占めていた。対面調査から、本技術のさらなる普及を図るためには、各技術段階で十分な成績を得られるよう改良を続ける必要があることが明確となった。

1 はじめに〜OPU−IVP技術とは〜

畜産農家の経営を支える技術の中でも、最近特に牛の繁殖分野において、経腟採卵−体外牛胚生産−胚移植(OPU−IVP−ET:Ovum Pick-Up-In Vitro embryo Production、Embryo Transfer〈以下「oiET」という〉)技術の活用が盛んになってきた1)。OPU−IVPとは、超音波装置を用いて牛生体の卵巣内の未成熟卵子を卵胞液とともに吸引・採取し、体外受精・培養技術を用いて移植可能な牛胚を効率的に作出する方法であり、オランダ・ユトレヒト大学のPieterseらによって1980年代後半から開発され2)、わが国においても90年代後半から徐々に活用されてきた技術である。OPU技術の魅力として、(1)牛胚の短期大量生産が可能(2)本技術の適用対象が広範囲(3)必ずしも発情周期に縛られず、卵巣刺激を行わなくても実施可能(4)種雄牛造成や母牛集団更新に活用できる(5)ゲノミック評価技術との組み合わせで飛躍的に育種期間を短縮できる(6)交配の自由度が高い(7)定時授精など他の繁殖技術と組み合わせて本牛の妊娠を確保しつつ胚生産を実施できる(8)多排卵処理−体内受精胚採取−胚移植法(以下「MOET」という)よりも手軽に実施できる―などが挙げられる。世界的には、2021年に生産された移植可能な牛胚約152万個のうち76.2%に相当する約116万個がOPU−IVP由来とされている3)。

2 OPU−IVP技術の普及

近年、OPU−IVP技術に対する関心が高まり、急速に普及している。しかしながら、本技術がわが国においてどの程度普及しているか推測できる統計データは、残念ながら存在しない。oiET技術のさらなる改善と普及を図るためには、長年の課題であった受胎率や過大子などによる分娩事故がどのような状況にあるのか、そもそもこの技術がどの程度普及しているのかが明らかでない状況では、適切な行政目標や研究課題の設定を困難にしかねず、農家へのさらなる普及に悪影響をもたらす可能性がある。

そこで、日本胚移植技術研究会(JETS)では、2021〜22年に「牛生体内卵子吸引(経腟採卵)−体外牛胚生産−胚移植技術普及状況に関するアンケート調査検討部会」を設置して、全国のoiET技術の実践者向けに21年実績についてウェブアンケート調査を実施した4)。

本調査研究では、22年のアンケート調査をさらに充実発展させて、わが国におけるoiET技術普及の現状と課題を明らかにすることを目的とし、ウェブ調査に加えて、現在生産現場でoiET技術を活用して業務を行っている全国の開業獣医医院、企業などに対面調査を行うことにした。

3 調査方法

(1)ウェブアンケート調査

アンケート調査は、Googleフォームを用いたウェブアンケートの方法で実施した。調査対象期間は2022年1〜12月とし、開業獣医医院、道府県の畜産関連研究普及施設(いわゆる畜産試験場)、各種法人、大学などに回答依頼状を添えて約130通を発送したところ、46の回答を得た。各項目とも任意回答とした。

(2)対面調査

対面インタビュー調査は、調査対象者の細かな意識や行動、その背景となる事柄を把握し理解するために実施し、(1)本技術を活用するに至った背景(2)理由(3)困難だった問題(4)現在の状況(5)数年後のあるべき状況(6)経営目標(7)克服すべき課題―など、本技術の活用状況を聞き取ることを目的に、15事業所を対象に基本的には匿名での実施とした。

4 調査結果

(1)ウェブアンケート調査

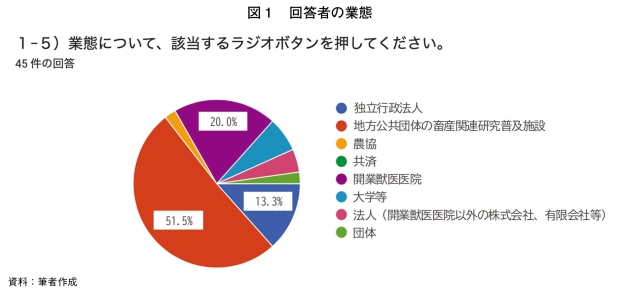

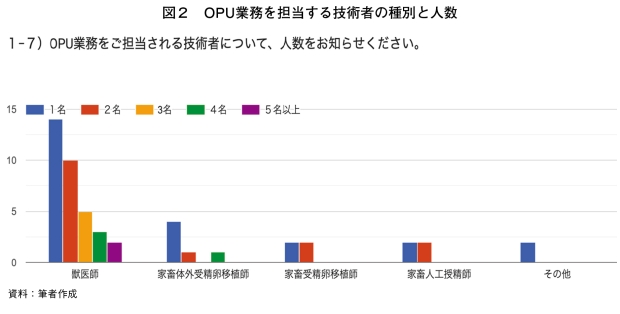

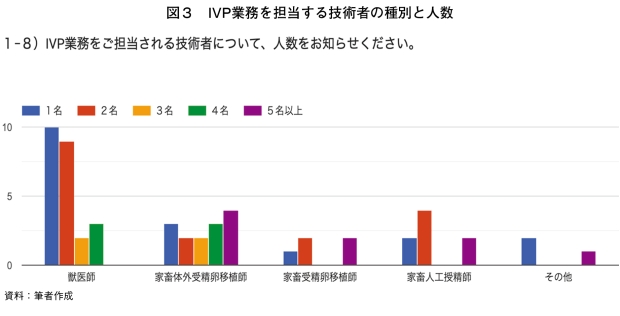

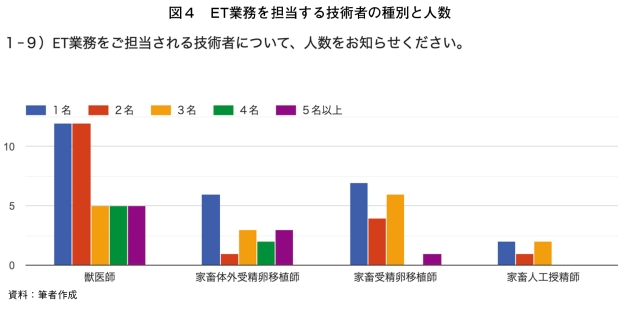

回答者の属性を図1に示した。道府県の畜産試験場が51.5%を占め、次いで開業獣医医院が20.0%、家畜改良センターなどの独立行政法人が13.3%であった。OPU業務を担当するのは有資格者である獣医師が多く、獣医師の指導の下に胚移植師や家畜人工授精師が担当していると回答した機関が散見された。また、獣医師1名がOPU業務を担当する事業所が多かったが、4名以上で大規模にOPUを実施している事業所も複数見られた(図2)。体外培養業務を担当するのは獣医師1人あるいは2人とするところが多く、このような機関は、OPUを含め1人あるいは2人で小規模に実施している事業所のようである。一方、胚移植師や家畜人工授精師が5名以上で担当している大規模な事業所も散見された(図3)。家畜人工授精師が胚移植業務に従事しているとする回答は、場内の試験的胚移植等に当たるものと思われる(図4)。

OPUを実施する場所について尋ねたところ、自場内が61.8%で多数を占めたが、この質問に対する回答は事業所などの業態によって異なり、開業獣医医院では顧客農家の庭先においてOPUを実施する場合が多い。家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第12条第1項には、「家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設以外の場所で家畜人工授精用精液を採取し、若しくは処理し、家畜体内受精卵を処理し、家畜未受精卵を採取し、若しくは処理し、家畜体外受精を行い、又は家畜体外受精卵を処理してはならない。」と定められている。ここでいう「家畜未受精卵を採取」とは食肉処理場由来卵子の採取を指し、OPUを意図したものではないが、「家畜未受精卵を処理」、すなわち卵子の検査や未成熟卵子運搬培養液などへの移し換えは家畜人工授精所等以外の場所では行えない点に留意すべきである。

OPUの実施延べ回数(総頭数)を尋ねたところ(図5)、黒毛和種は32回答(2021年実績29回答)で、合計7956頭(同8955頭)、平均248.6頭(同163.1頭)、最大は3436頭(同3900頭)であった。100頭を超えて実施しているのは11カ所(同11カ所)、1000頭を超えて実施しているのは2カ所(同2カ所)であった。21年に比べ、22年実績ではOPU実施頭数が減少しているが、これには21年黒毛和種OPU実施頭数が3900頭の1位の事業体からの回答がなかったことが影響しており、22年もほぼ同数のOPUが実施されたとすれば、合計1万2000頭程度の黒毛和種がOPUに供されたと推定できる。ホルスタイン種は、21回答(同14回答)で、合計661頭(同762頭)、平均31.5頭(同54.4頭)、最大280頭(同268頭)であった。100頭を超えて実施しているのは2カ所(同3カ所)であった。21年に比べ、22年実績ではOPU実施頭数が減少しているが、これには21年ホルスタイン種OPU実施頭数が268頭の1位の事業体からの回答がなかったことが影響しており、22年もほぼ同数のOPUが実施されたとすれば、合計930頭程度のホルスタイン種がOPUに供されたと推定できる。その他品種は、15回答(同3回答)で、合計39頭(同134頭)、平均2.6頭(同44.7頭)、最大34頭(同103頭)であった。本調査の22年実績ではOPU実施頭数が減少しているが、これには21年その他品種OPU実施頭数が103頭の1位の事業体からの回答がなかったことが影響した。

2022年のOPU−IVP由来胚の移植頭数について、黒毛和種は24回答(21年実績26回答)で合計1万2486頭(同3万6218頭)、平均520.3頭(同448.7頭)、最大6200頭(同2万5000頭)で、体内受精胚移植数の7479頭(同1万1401頭)よりも5007頭(同2万4817頭)多かった。本調査はOPU−IVP実施事業所などに対する調査なので、OPUを実施していない事業所の体内受精胚および食肉処理場由来IVP胚移植成績は含まれない。また、OPU−IVP胚を作出している事業所でも、施設外に移動した胚の移植数を把握していない場合も多くあり、未回答があることから、わが国全体でOPU−IVP胚移植数が体内受精胚移植数を上回っているかどうかは定かでない。さらに、21年実績調査で1〜2番目にOPU、胚生産の実施実績が多かった2事業所から22年実績値を得られなかったことから、わが国の牛胚移植の現状を十分に捕捉しているとは言えない。ホルスタイン種は、7回答(同12回答)で合計2300頭(同523頭)、平均328.6頭(同43.6頭)、最大1465頭(同218頭)で、体内受精胚移植数の460頭(同932頭)に対して7割程度であった。ホルスタイン種においてOPU−IVP技術はまだ十分に活用されていないか、OPUによる卵子採取数、発生成績などの面で魅力に欠けているのかもしれない。その他品種胚について胚移植頭数は、4回答(同1回答)で1836頭(同63頭)、最大1794頭であった。

産子数について多くのOPU−IVP事業所など、特に開業獣医医院では把握しておらず、回答数も少なかった。参考として挙げると、OPU−IVP由来の産子数について、黒毛和種は15回答(21年実績20回答)で合計3977頭(同4795頭)、平均265頭(同168.2頭)であった。ホルスタイン種は6回答(同7回答)で合計815頭(同62頭)、平均135.8頭(同8.9頭)であった。その他品種は3回答(同1回答)、932頭(同22頭)であった。

このアンケートの最後に記述式の質問をした。「9−1)IVP技術で生産された子牛は死廃率が高いという印象はありますか?」という問いに対して、体内受精胚と比較して死廃率が高いという印象がない、とする回答が26回答中17回答で65.4%となり、OPU−IVP胚由来産子による難産、死産が以前ほど問題視されていない印象であった。まだ人工授精や体内受精並みの事故率とはいえないが、特にIVPについて技術的に成熟してきたことが、近年oiET技術の需要が高まり、そして普及している背景だと考えられる。また、「9−2)OPU−IVP−ET技術の修得に当たって研修した場所、注目している業績」について尋ねたところ、研修先として、独立行政法人家畜改良センターでの研修などの各種OPU研修が、情報収集先として、日本胚移植技術研究会における発表、ET実務者ネットワークにおける講習会などを参考として、技術の研さん、情報収集などに努めている様子がうかがわれた。

(2)対面調査

基本的に匿名調査とし、個々の経営分析を目的とせず、oiET技術の現状と課題について意見交換することを目的としたことから、対面調査の中で議論になった主なテーマについて、以下私見を交えつつ紹介する。

ア OPU−IVP−ET(oiET)技術の課題 −人材育成−

繁殖分野における中核技術となりつつあるoiET技術をさらに普及・活用するためには、まだ解決すべき様々な課題がある。

課題の一つは専門技術を有する人材の養成と確保である。oiET技術は、ドナー牛(供卵子牛)の選抜と適切な飼養管理、OPU、卵子の体外成熟・受精・培養などの取り扱い、胚の選抜とゲノミック評価、胚凍結、レシピエント牛(受胚牛)の選抜・管理、胚移植、妊娠牛管理、分娩管理、子牛の哺育育成管理と多段階で複雑な長期にわたる過程を経て健全な産子を得ることで完結する技術である。特に、従来の畜産管理にはなかったOPUとIVPの技術者は、そのニーズに対して人数がまだ圧倒的に少ないと思われる。継続的に研修会や講習会を実施して、技術者を養成する必要がある。

イ OPU−IVP技術の課題 −技術的課題−

OPUを実施しても十分な卵子数を採取できないという悩みを持つ技術者は多くいる。吸引卵胞数に対して卵子採取数が少なく、技術が未熟と考えられる場合(高齢牛では吸引卵胞数に対して採取卵子数が極端に少ないという現象が起こる場合がある)は、研修会などの機会を利用してOPUの技術レベルを向上させる必要がある。また、そもそも卵巣中に卵胞が見られない、もしくは極めて少ないドナーについて、どのように処置すべきかはまだ研究の途上だが、卵胞刺激ホルモン製剤などを活用することも一つの方法である。一方で、当初OPU技術は多排卵誘起法と異なり、卵胞発育刺激のためのホルモン製剤投与に対する感受性の個体差を回避できることから、成績が安定すると期待されたが、採卵成績およびその後のIVP発生成績に個体ごと、系統ごとのばらつきが見られ、MOETの弱点を回避するに至っていない。

IVPにおいて(1)体外受精率、胚発生率を確保し、安定化させること(2)健全な胚を選別すること(3)ゲノミック評価を行うこと(4)融解後の生存率や受胎率が高い凍結保存法を確立すること(5)過大子症候群や難産を発生させず健全な産子を得ること−は、OPU−IVP技術の実用化のために必須の技術目標になる。

健全な産子が得られる健全な胚の選抜は、従来、形態評価で行われてきた。しかしながら、単為発生胚(未受精のまま単性の遺伝子のみで発生を始めた胚)でも形態上良好な胚盤胞(着床できる状態まで卵割し発生した胚)に発育するなど、その信頼性は低い。究極的には、得られた胚盤胞個々に対して遺伝子検査を実施することが望ましいのは当然である。最近の研究で、IVP胚は生体内受精胚に比べて、形態的には問題ない胚であっても、初期発生に重要な複数の遺伝子の過少あるいは過剰な発現があり、形態がばらつくことが明らかになっている。しかしながら、技術的、時間的、経済的理由から、個々の牛胚の遺伝子発現検査を実施することは現実的ではない。これまでも胚の酸素消費量を計測したり、タイムラプス法を用いて胚発育動態を詳細に観察したりすることで健全な胚を選抜する試みがなされてきたが、いずれも高価な機材や、有用なデータを得るための高度な技術が必要であり、データを解析するための時間を要するなどの理由から、広く普及するには至っていない。最近では、一定時間における胚発育状況を基に胚の健全性を評価する方法として杉村らの胚発育基準5)があり、実用に耐えるものになっている。杉村らは牛胚を個別培養皿で培養し、媒精後27時間以内に2細胞期に卵割しフラグメント(胚の中で細胞質のみが分裂して生じたかけら)がなく、媒精後55時間に6細胞期以上に卵割した胚の受胎率が高いことを報告した。個別培養皿など多少の費用と労力を要するが、一定時間の2点で技術者が肉眼的に観察することにより、より安価・容易に胚選抜できる方法として注目されている。

謝辞

業務多忙な中アンケート調査にご協力いただいた皆さまに感謝いたします。

参考

1)公益社団法人 畜産技術協会編(2023)牛のOPU実践マニュアル

2)Pieterse, M. C., et al. (1988) Aspiration of bovine oocytes during transvaginal ultrasound scanning of the ovaries. Theriogenology 30: 751-762.

3)小島敏之ら訳(2023) 家畜における胚生産と胚移植の統計(2021年) IETS Data Retrieval Committee. 家畜人工授精. 318: 33.

4)平田統一(2023)牛生体内卵子吸引−体外牛胚生産−胚移植技術普及状況に関するアンケート調査結果の報告. 日本胚移植学雑誌 Vol.44(2)91-100.

5)Sugimura S, Akai T, Imai K. Selection of viable in vitro-fertilized bovine embryos using time-lapse monitoring in microwell culture dishes. J Reprod Dev 2017; 63: 353-357.