ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 国産チーズスターター普及・定着への取り組み

公益財団法人日本乳業技術協会 専務理事

1 国産チーズの状況

世界のチーズの種類は数百種にも及ぶといわれ、大きくナチュラルチーズとプロセスチーズに分かれる。プロセスチーズは、ナチュラルチーズを粉砕、加熱融解、乳化して型詰めしたものである。スーパーの店頭にはスライスタイプ、ポーション(6P )タイプ、カートンタイプなど、さまざまなプロセスチーズが並んでいる。国産・外国産のナチュラルチーズも同じく店頭に並んでおり、国内消費量ベースではプロセスチーズを上回っている。

国産ナチュラルチーズの生産量は、全体として緩やかに増加傾向で、国内のチーズ工房の数は着実に増加している(約150カ所〈平成22年〉→351カ所〈令和5年〉)。国産ナチュラルチーズの品質や評価も着実に向上し、国際コンクールで上位入賞を果たしている。ナチュラルチーズ製造は、わが国の酪農にとって生乳の仕向け先として極めて有望と考えられる。

しかしながら、ナチュラルチーズ総消費量のうち国産が占める割合は11.2%(令和5年度)に留まっている。輸入ナチュラルチーズの関税は6年度の16.7%から15年度には完全撤廃されるため、国産ナチュラルチーズの品質向上・差別化により競争力強化を図ることは急務である。

2 チーズスターターとは

ナチュラルチーズを作るときに原料乳に加える微生物をチーズスターターといい、乳酸菌(注1)、カビ、酵母などがある。

このうち乳酸菌スターターは、チーズ製造において乳酸発酵を主目的とするもの(メインスターター)と、たんぱく質を分解するなどして特有の味と香りを付与する目的で併用するもの(補助スターター)がある。国内に流通する乳酸菌スターターのほとんどは、利便性と衛生面を考慮し、高濃度の生菌を凍結乾燥処理した粉末で、原料乳へ直接添加して使用するダイレクトバットセット(以下「DVS」という)(注2)として市販されている。

(注1)乳酸菌という名称は、細菌の生物学的な分類上の特定の菌種を指すものではなく、糖を代謝し、多量の乳酸を生成する細菌群の総称。発酵によって多量の乳酸を産生するだけでなく、比較的低いpH条件下でよく増殖する。これらの菌にとって、乳酸は発酵の最終産物であると同時に、それを作り出して環境を酸性に変えることで他の微生物の繁殖を抑え、自分自身の増殖に有利に導く役割を持つと考えられている。

乳酸菌は、自然界に広く存在する。チーズ、ヨーグルト、発酵ソーセージ、なれずしなどの動物性発酵食品や、味噌、醤油、漬け物、パンなどの植物性発酵食品にも存在する。また、ヒトの腸管内などにも存在しており、ヒト由来乳酸菌の一部は、整腸剤や健康機能性食品に利用されている。

(注2)Direct Vat Set。原料乳に直接投入可能な乳酸菌スターターの凍結乾燥菌体をいう。

3 国産チーズスターター開発の経緯

現状において、ナチュラルチーズの製造に必要なチーズスターターは輸入に頼っており、それを用いた国産ナチュラルチーズは、外国産チーズと味、香り、テクスチャーなど品質での差別化が難しいことおよび国産の代替品が無いため、国際的な物流停滞による供給制約の不安があることが課題となっていた。

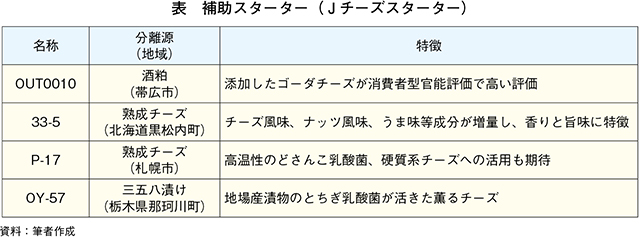

この課題を解決するため、国立研究開発法人農業・食料産業技術総合研究機構(以下「農研機構」という)を代表とする11機関(注3)からなるJチーズ創出コンソーシアムは、農研機構生物系特定産業技術研究支援センターの支援を受け、「国産スターターを用いたブランドチーズ製造技術の開発(2017〜2019)」(注4)プロジェクトを実施し、国産チーズスターターの開発に着手した。プロジェクトにおいて、北海道の食品から分離した532菌株と栃木県の食品から分離した144菌株から選抜した4菌株(表)は、実際にチーズ製造に用いた場合にうま味や香り成分を増強する効果が高く、これらから開発した補助スターターは、Jチーズスターターと呼称され、現在、技術移転のフェーズに進んでいる。4菌株個々の乳酸菌の特徴などは「Jチーズ乳酸菌カタログ(注5)」に詳しく記載されている。いずれの乳酸菌も、チーズの熟成期間を短縮することから、生産コストの削減も期待されている。

しかしながら、4菌株のうち、DVSとして商用化されたチーズスターターはOUT0010のみに留まっており、その他の菌株は商用化に必要な需要を喚起できていない。

(注3)国立研究開発法人農業・食料産業技術総合研究機構、地方独立行政法人北海道立総合研究機構食品加工研究センター(江別市)、公益財団法人とかち財団(帯広市)、公益財団法人函館地域産業振興財団(函館市)、公益財団法人オホーツク財団(北見市)、帯広畜産大学(帯広市)、雪印種苗株式会社(夕張郡長沼町)、ノースプレインファーム株式会社(紋別郡興部町)、栃木県畜産酪農研究センター(那須塩原市)、国立高等専門学校機構小山工業高等専門学校(小山市)、那須ナチュラルチーズ研究会(那須塩原市)。

(注4)小林美穂「ご当地乳酸菌を利用したJチーズスターター開発のとりくみ」(畜産技術2021年1月号)

(注5)国立研究開発法人農業・食料産業技術総合研究機構「Jチーズ乳酸菌カタログ」https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/files/J-CheeseLAB_catalog.pdf

4 国産チーズスターター普及・定着を目指した取り組み

(1)国産ナチュラルチーズ高付加価値化推進事業

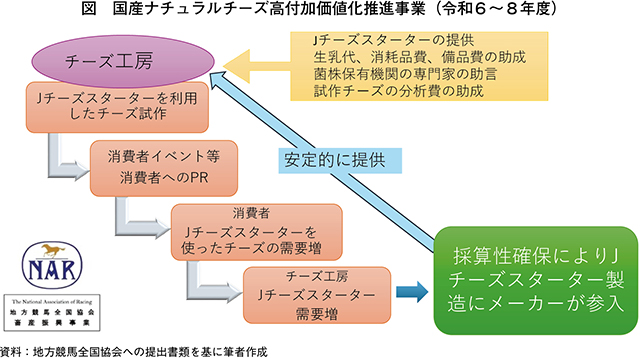

前項で述べた状況を打破すべく、Jチーズスターターに対して一定の需要が確保できれば、DVSの製造・提供を採算ベースに乗せることができ、DVSの製造・提供に参入するメーカーが現れると考え、Jチーズスターターの普及・定着に向けた第一歩として、農林水産省の指導の下、地方競馬全国協会の補助事業に応募して必要な予算を確保し、令和6年度から「国産ナチュラルチーズ高付加価値化推進事業(令和6〜8年度)」に取り組んでいる(図)。

この事業では、Jチーズスターターの認知度向上と利用の促進を図るため、チーズの試作を希望する国内のチーズ工房にJチーズスターター(DVS)を提供する。さらに、試作されたチーズの品質・成分を分析してJチーズスターターの効果を科学的なデータにより確認し、使用意欲を高めることとしている。また、消費者向けのイベント(試食会)を行い、高められた品質を消費者に訴求する。これらの取り組みにより、Jチーズスターターの認知度を高め、DVS製造へのメーカーの参入意欲を喚起し、流通ラインの確立を目指す。Jチーズスターターの市場参入を支援することで、輸入チーズと差別化できる訴求力の高い国産チーズの増産につなげることを目的としている。

(2)チーズの試作状況

令和6年度は、22工房がJチーズスターターを利用してチーズの試作をした。当協会は、補助スターター用乳酸菌の4菌種(表)についてメーカーにDVS製造を依頼し、完成したDVSをチーズ工房に提供し、試作チーズの原料乳や消耗品費用を助成するとともに菌株保有機関の専門家によるアドバイスを無償で提供した。Jチーズスターターを使ったもの(試作品)と使わないもの(従来品)の分析(遊離アミノ酸18種、熟成度、官能評価など)も順次行い、その結果を各チーズ工房に共有した。さらに、取りまとめたデータは当協会のウェブサイトに公表し、他のチーズ工房の参考にしていただく予定である。

今年度も、引き続きチーズを試作する工房の募集を行っている(https://www.jdta.or.jp/nar2.html)。

(3)消費者向けイベント

Jチーズスターターを使用したナチュラルチーズの需要創造のため、一般消費者、販売業者、マスコミ関係者などを対象にしたチーズの試食会、専門家による講演、チーズ工房トークセッション、パンフレット(注6)の配布などを含むイベント「国産乳酸菌で作るオリジナルチーズ試食会−Jチーズスターターの魅力を味わう−」を本年3月に東京都内のホテルで開催したところ、非常に好評であった(写真)。今年度は、令和8年2月に200人規模の試食会を開催する予定である。

5 おわりに

当協会は、国産初のチーズスターターが日本のチーズの高付加価値化・差別化のための有用な武器になると考えている。これらの国産チーズスターターをたくさんのチーズ工房の皆さまに使っていただき、作ったチーズのおいしさをより多くの消費者に届け、国産チーズスターターの普及・定着に貢献したいと願っている。

【プロフィール】

獣医師。公益財団法人日本乳業技術協会専務理事。

1960年生まれ。神奈川県湯河原町出身。

1985年東京農工大学大学院農学研究科獣医学専攻修士課程修了、同年農林水産省入省。

2019年農林水産省退職。同年に公益財団法人日本乳業技術協会に入会。

2020年6月から現職。