ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 米国の農業分野の労働力をめぐる情勢と連邦政府などにおける取り組みの動向

調査情報部

【要約】

米国においては人手不足が継続しており、近年では、移民による労働力の割合は増加している一方で、特に不法に米国に滞在する移民への取り締まりが強化されつつある。連邦政府としては、農業分野における労働力不足を解消するための取り組みとして、育成支援や移民の合法的な移住促進、食肉処理・加工施設における処理能力の向上支援といった取り組みを行っている。一方、農作物の収穫前における労働力の確保および米国の食肉処理・加工施設の運用が求められる中、不法移民への対策には明確な方向性が見えないなど、先行きが不透明な状況が続いている。

1 はじめに

米国の農業および食品製造の分野においては、ホテルやレストランと同様、人手不足が続いている。このため、米国外生まれの移民労働力に依存する構造が続く中、第二次トランプ政権下では、特に米国に不法滞在する移民への取り締まり強化の動きが目立っている。労働者不足や移民に対する政策については、連邦政府全体としても先行きが不透明な状態にあるとされるが、本稿では特に農作物および食肉処理・加工、酪農の分野における労働力の概要と課題について紹介する。

なお、本文中の為替レートは、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中平均の為替相場」2025年6月末TTS相場の1米ドル145.81円を使用した。

2 農業従事者に関する労働力の概要

(1)各分野における農家戸数および農業従事者について

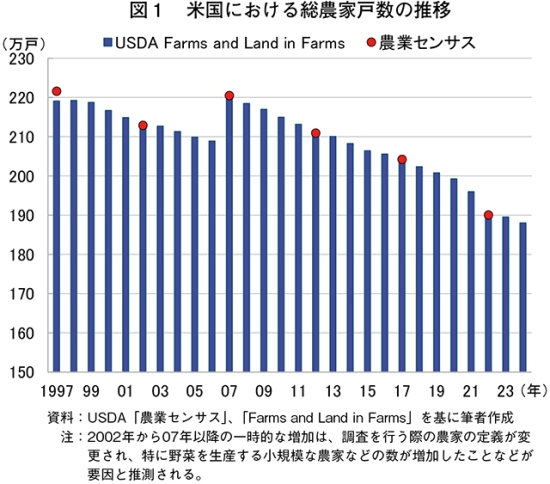

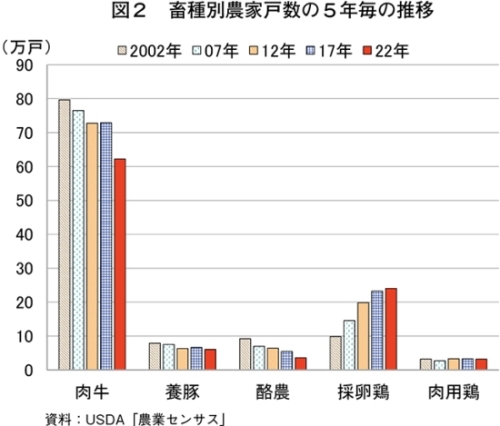

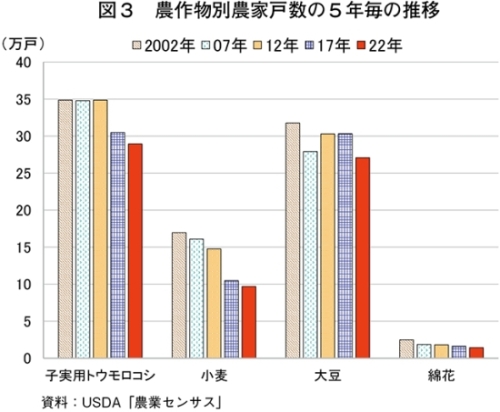

米国は、日本と同様に農家戸数が減少傾向にある。米国農務省(USDA)による農業センサスによれば、2022年の総農家戸数は190万487戸となり、前回の17年調査時の総農家戸数(204万2220戸)から6.9%減少している。また、USDAが毎年公表している「Farms and Land in Farms」では、直近24年の総農家戸数は188万戸と減少傾向が続いている(図1)。品目別に22年の農家戸数を見ると、肉牛は62万2162戸(17年比14.7%減)、養豚は6万809戸(同8.5%減)、酪農は3万6024戸(同34.0%減)、採卵鶏は24万530戸(同3.5%増)、肉用鶏では3万1877戸(同2.7%減)、子実用トウモロコシは28万9382戸(同5.1%減)、小麦は9万7014戸(同7.4%減)、大豆は27万851戸(同10.7%減)、綿花は1万4283戸(同11.6%減)となっている(図2、3)。なお、02年から07年以降の一時的な増加は、調査を行う際の農家の定義が変更され、特に野菜を生産する農家などの数が増加したことなどが要因と推測される。

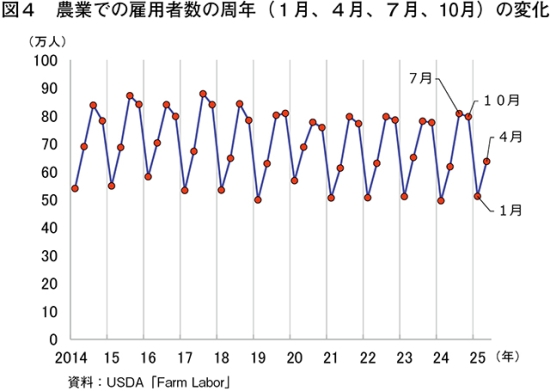

このような生産状況の中で、2025年4月時点の農業の雇用労働者は63万7000人とされている。また、農業の雇用労働者数は、トウモロコシや大豆をはじめとする農作物の収穫時期などに合わせて季節的に変動しており、24年の7月時点では80万8000人が雇用されていたとされる(図4)。

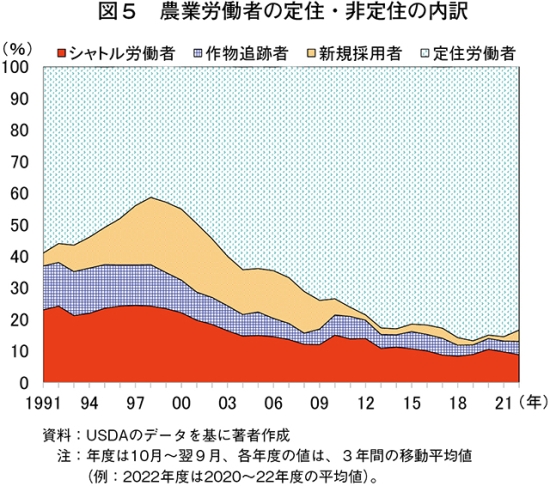

なお、USDAによると、農作物を生産する農家の雇用労働者については、現在、農場の周辺(75マイル〈約121キロメートル〉以内)に定住する者が大部分を占めるとされており、農場に行くために長距離を移動し国境を越えるシャトル労働者や米国内を移動して季節ごとに異なる作物を追う労働者、そして、新規に米国で雇用される労働者は、90年代末ごろをピークに減少し、22年時点では合計で2割程度となっている(図5)。

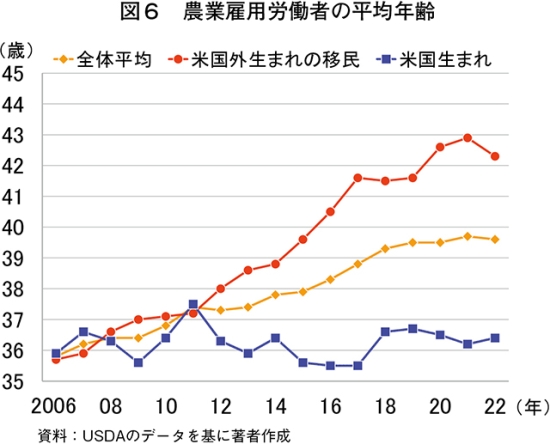

また、雇用労働者の平均年齢が上昇している。これは、米国生まれの農業労働者の平均年齢が比較的一定なのに対して、米国外生まれの移民による農業労働者では、若年層の流入が減っているためである(図6)。

(2)農業従事者に占める米国外労働力の割合

農業分野の雇用労働者のうち、米国外からの労働者について、正確な統計データは存在しないが、農作物分野に関しては、全米農業労働者調査による聞き取り調査によって情報収集が行われている。農作物生産における雇用労働者(H−2Aビザ取得者〈後述〉を除く)のうち、32%は米国生まれ、7%は米国市民権を得た移民、19%は永住権や市民権を保持する移民となっているが、残る42%については就労許可を得ていないとされている(注)。

(注)『野菜情報』2025年4月号「2024年の米国の野菜をめぐる状況(https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/kaigaijoho/2504_kaigaijoho1.html)」も併せてご参照ください。

(3)季節農業労働者ビザプログラム(H−2A)の活用について

農業労働力を確保するため、米国には季節農業労働者ビザプログラム(H−2A)が存在している。H−2Aでは、季節的な労働力の需要を補うため、最大10カ月間、米国籍以外の労働者の招へいが可能となる。このため、農作物の分野ではH−2Aを利用し季節的な労働力不足を補うことができる一方で、ほとんどの畜産分野の農場では、年間を通じて労働力の需要が大きく変化するわけではないため、本プログラムを利用することは認められていない(羊や山羊の飼育など、放牧地で畜産を行い、季節的に労働力需要が変化するような場合にはH−2Aを利用することができる)。このH−2Aを利用する農家は、「米国内で労働者を募集する努力を講じたものの不成功であった」ことを米国労働省に対して証明する必要があるが、米国農業局連盟(AFBF)によれば、労働者の募集をしたとしても米国内の労働者は農場分野に対してほとんど応募しないとされている。また、H−2Aを利用する農家には、州ごとに定められた最低賃金の支払い、労働者への住居の提供、交通費の支給などが求められている。

H−2Aについては、上記のような要件があるにもかかわらず、申請および承認件数は増加傾向にある。会計年度ごとの承認件数を見ると、2005年度には4万8000件程度であったが、24年度では38万5000件まで増加している。

3 食肉生産および酪農業界における労働力の概要

(1)食肉処理・加工の分野における労働者の概要

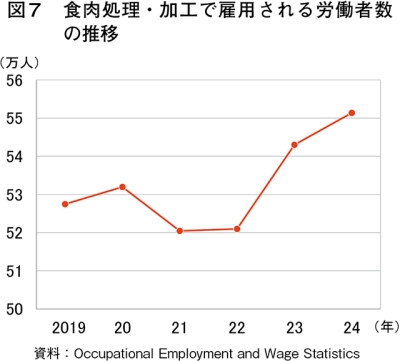

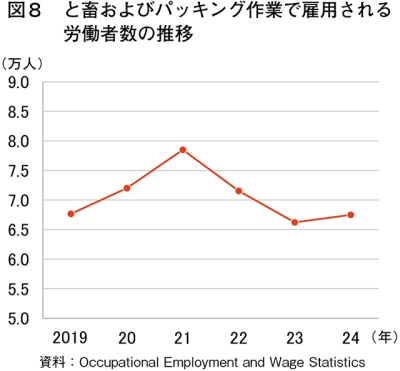

米国では、農業分野のみならず、食肉処理場などの食肉生産の現場では、離職率が高く、安定的な労働力の確保が課題となっている。米国労働省労働統計局(BLS)の「職業別雇用と賃金統計」によれば、食肉・食鳥処理および加工に携わる人数(労働者数)は、コロナ禍を除いて増加傾向にあり、2024年で55万1360人とされ、23年の54万2990人と比較して1.5%増加している(図7)。そのうち、と畜作業およびソーセージなどの加工品の製造やパッキング(梱包)作業に携わる人数は、24年で6万7500人とされており、23年の6万6230人と比較して1.9%増加している(図8)。米国においては、スライス肉、ひき肉やハンバーガー用パティなどを食肉処理場内で製造する事例が増加しており、米国内で食肉加工に取り組んでいる企業によれば、多様な商品の需要を満たすための労働力がさらに必要との声がある。食肉・食鳥処理および加工に携わる労働者のうち、米国で生まれた者と米国外からの移民の割合を示す直近のデータは公表されていないが、米国会計検査院(GAO)が05年に公表した報告書によれば、04年で38%が移民であり、94年の割合(28%)と比べて上昇していた。また、米国移民評議会が22年に公表したデータによると、19年において食肉・食鳥の加工に携わる労働者のうち、移民が占める割合は45.4%に上るとされている。

(2)酪農における労働力の概要

食肉生産の現場以外で特に労働力不足を課題としているのは酪農である。2018年時点で酪農業の雇用労働者数は12万9453人と推計されており、13年の15万418人、08年の18万8631人と比較すると、それぞれ13.9%、31.4%減少している。

酪農においては、乳牛の繁殖管理や搾乳作業に人手が必要であり、特に搾乳に要する労働者については、多くの雇用労働者に支えられている。そのような労働者のうち、移民が占める割合については複数のデータがあり、酪農に携わる労働者の20〜50%は移民であるとされている。15年のテキサスA&M大学による報告によれば、昨今の移民政策により酪農に携わる労働者の半分に対して強制送還が行われてしまった場合、米国の年間生乳生産量約1億トンのうち、2195万トンが減少する可能性があり、これにより小売販売価格が45.2%上昇するとされている。

(3)一時的非農業労働者ビザプログラム(H−2B)の活用について

農作物における労働力需要の確保のためにH−2Aが存在するのと同様に、農作物の生産以外の分野について、一時的な労働力の需要を確保するため、一時的非農業労働者ビザプログラム(H−2B)が存在している。H−2Bでは、H−2Aとは異なり有効期間は1年であり、延長することにより米国籍以外の労働者を最大3年間招へいすることが可能となる。農作物の分野以外の米国企業、特に酪農や食肉処理・加工などの畜産業での活用が可能となっている。H−2Aと同様に利用する企業や農家は州ごとに定められた最低賃金の支払いや交通費の支給が求められている一方で、H−2BはH−2Aとは異なり米国全体で年間のビザ発行上限が存在する。また、一般的には、申請から完了までの期間はH−2AよりもH−2Bの方が時間がかかるとされている。

4 連邦政府の対応

(1)農業分野における労働者確保の取り組み

農業に携わる労働者は、米国全体の雇用労働者の1%未満であるとされているが、米国の農業生産にとって不可欠であり、米国内の食料供給を支えている。USDAには、次世代の農業労働者を育成するための学生向けの奨学金や住居費用などを支援する教育プログラム、新規就農者を対象とした教育や技術支援を行うための育成プログラム、多様な文化背景や言語への対応などを支援するプログラムが存在しており、2023年には試験的に「農業労働者安定化・保護パイロットプログラム」(FLSP)などが運用された。FLSPは、農業分野の労働力不足に対応するため、1)安全で健康な労働環境の促進 2)農業労働者の倫理的な採用 3)労働者が合法的に移住できるための支援―を実施するもので、合法的な労働力確保のためH−2Aの活用拡大も含まれている。USDAは24年6月、FLSPを通じて141の受給対象者に対する5000万米ドル(72億9050万円)の交付を発表した。

また、米国の農業部門は農作物および畜産分野ともに米国外からの労働者に依存しており、その中では合法的な滞在資格を持たない不法移民労働者も多くいる。このような中、第二次トランプ政権下では、米国全土での不法移民労働者の強制送還が進められている。大統領の就任以降、米国移民・関税執行局(ICE)は、不法移民労働者が多いとされている農業、ホテル、レストランに対する捜査や取り締まりの強化を表明し、25年6月にはカリフォルニア州の農場に対して家宅捜査を行い、数十名が拘束された。さらに同月、ネブラスカ州の食肉処理・加工場に対してICEによる捜査が行われ、少なくとも76人が逮捕された。連邦政府は、農業部門、ホテル、レストランで多くの移民労働者により産業が支えられていることを認識している一方で、不法に米国に滞在する移民への対応を厳格化する方針は一貫して維持されている。連邦政府としては、ICEによる取り締まりを強化し、全米で1日3000人を逮捕するという目標が掲げられている。

(2)食肉処理・加工場における生産効率の向上

食肉生産現場においては、雇用労働者の確保とともに施設における処理能力の効率化が図られている。USDAは2024年7月の発表で、二つのプログラム「食肉・食鳥処理・加工拡大プログラム」(MPPEP)および「地方食肉加工能力助成金」(LMC)を通じて約1億1000万米ドル(160億3910万円)の食肉処理・加工施設への支援を決定した。MPPEPは、15の州の合計24の事業者に対して支援し、新たな食肉処理・加工施設の更新や拡張などを行うことで、米国の食肉処理・加工能力を向上させ、食肉のサプライチェーンの強化を図るものである。また、LMCは、23の州の合計33の計画に対する助成金となっており、食肉・食鳥処理・加工能力の拡大を支援するものである。LMCによる支援は、24年3月に続き2回目となる。この助成金は、特に地方を対象としたプロジェクトに対する支援となっており、施設におけるひき肉、ソーセージ、ベーコンなどの畜産加工品を製造する機器の購入を支援するものとなっている。さらにLMCでは、施設改修や労働者に対する訓練など食肉加工やレンダリング能力を拡大するための取り組みに対しても助成を行っている。

また、25年3月、ロリンズ農務長官はUSDA食品安全検査局(FSIS)に対し、豚肉および鶏肉の食肉処理工程の速度をより速い状態で維持することを認める措置の恒久化を指示した。また、食肉処理工程の速度と職場での負傷事故との間に直接的な因果関係は確認されなかったとし、高速で処理を行う食肉処理施設に対して求めていた労働者の安全性管理に関するデータ提出を廃止するとした。この決定は、全米鶏肉協会(NCC)、全米養豚生産者協議会(NPPC)および北米食肉協会(NAMI)からの賛同を得ている。NCCは過去、一部の食鳥処理施設を対象としたパイロットプログラムにより、1分間に175羽まで処理速度を向上させる検証を行っており、特に処理速度向上に関わる内臓除去工程をほぼ完全に自動化したとしている。そして、業界全体として改善されたシステムは、25年以上にわたり検証され、最新の研究結果では食鳥処理施設における内臓除去工程の速度が向上されたからといって、食品の安全性のリスクの増大にはつながらないとしている。その上で、カナダ、ベルギー、ドイツ、ブラジル、アルゼンチンなどでは、同様の設備を使用しながら、1分間に200羽を超える処理速度で操業しており、米国はグローバル市場での競争上、不利な立場にあるとしている。また、豚肉の処理施設においては、19年にUSDA/FSISが新しい豚肉検査システム(NSIS)に関する規則を施行しており、豚肉処理施設においては、任意で処理工程の速度向上や効率化を導入することができた。一方で、NSISは行政手続法に関する裁判所の決定により特例措置が廃止されたことにより、導入施設は21年6月までに処理工程の速度を低下させる必要があった。このような中、NPPCは19年から食肉処理施設における処理速度の向上を提唱してきたとし、21年から一部の豚肉処理施設における処理速度向上と安全性に関するデータ収集を行ってきた。この措置が無ければ、地域によっては1頭当たり10米ドル(1458円)近くの損失を被っていた可能性があるとし、NPPCは、USDA/FSISと引き続き連携し、より多くの施設においてNSISの採用を促進していくことを期待しているとした。

(3)酪農における労働力の確保

酪農においては、毎日搾乳を行う必要があることから年間を通じて労働力を確保し続ける必要があり、連邦政府によるさまざまな支援プログラムが講じられている。特に酪農ビジネスイノベーションイニシアティブ(DBI)では、牛乳・乳製品の生産性向上や販路を拡大するため、ブランディングなどの専門家や研究機関を通じて農場への技術的な支援を行っており、新しい技術習得のための訓練プログラムなども含まれている。また、乳牛における高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)の感染もあったことから、農場における従業員保護のための対策を講じるために費用の支援なども行われている。DBIについては、2018年に成立した米国農業法に基づくプログラムとされており、直近では24年10月、カリフォルニア州立大学を含む四つの機関に対して合計1104万米ドル(16億974万円)の支援が行われた。

5 関連団体における労働者確保に向けた反応

(1)農作物農場における労働力確保

トウモロコシ、大豆、小麦や綿花などの農作物の生産については、青果物や畜産物などと異なり多くの作業においては機械化や自動化が進んでいる。このため、恒常的な運営の多くは家族経営的な労働で賄うことができ、農業経済の専門家からも労働力の減少による大きな生産性の低下は見込まれないとされているが、播種 、除草、収穫などは完全には自動化ができないため、季節労働者やコンバインの操作などを行うオペレーターを雇うことになる。

そのため、農作物の生産にとっては、高齢化と雇用労働費のコスト上昇が課題となっており、2025年6月初頭、AFBFは連邦議会での証言において、現在全農家の約4割が定年退職年齢に達しているか超えている状態であり、35歳未満の若年層は8%程度であると述べた。また、H−2Aを活用する場合の対応について柔軟性を持たせることが重要であるとし、特に季節的な需要に加え通年での労働力の需要を満たす雇用オプションを可能にし、さらに合理的な賃金を設定するような改革が必要であるとしている。コストの上昇については、雇用者が支払う最低賃金の上昇に加え、住居費や交通費の上昇も伴うとしている。また、H−2Aを活用したビザの発行作業を行うために弁護士を雇う場合が多く、交通費や弁護士費用を合計すると、地域によっては1人当たり5000米ドル(72万9050円)を超えることもあるという。

(2)食肉処理・加工施設の労働力確保

食肉処理・加工施設の雇用労働者は、肉体的な負担などの労働環境から離職率が非常に高く、労働者を置き換えるコストが高くなっている。なお、賃金については上昇が続いているものの、雇用労働者の長期的な採用のためにはさらなる賃金の値上げや、保育施設や年金制度の創設などのインセンティブを設けることも重要とされている。

また、労働力の確保が困難な要因の一つとして、食肉加工企業は施設の従業員の米国滞在の適正について、E−Verifyを使用し確認していることがある。 E−Verifyとは、米国政府が運営するサービスであり、求職者が合法的な就労資格を有しているかをウェブサイトで確認できるようになっている。一方でシステムが煩雑で使いづらく、求職者への加入を義務付けている州が一部にとどまっているなどの課題が挙げられている。そのため、NAMIとしては、労働力確保と同時にICEによる捜査が行われた際に適切に応対ができるよう、H−2Aプログラムの改善とともにE−Verifyの改善を求めるとし、食肉加工企業が安定した合法的な労働力を確保していくとしている。

(3)酪農業界における労働力確保

現在、全米生乳生産者連盟(NMPF)では、高い賃金と福利厚生を農場が提供しても米国内の労働者を採用し長期間定着させることに苦労しているとし、移民による労働力が重要な役割を持っているとしている。そのため、現在農場で雇用している労働者に対しては、一律で米国での永住権を付与するなど、安定的な生産に必要な移民プログラムを求めており、それと同時に生産現場での雇用環境の改善も図っている。

また、国際乳食品協会(IDFA)は、酪農については、関連産業なども含めれば、米国では300万人以上の労働者に支えられているとしているが、労働人口の減少と高齢化が進んでおり、牛乳・乳製品のサプライチェーンの維持のため、自動化および最新技術の導入に取り組むことが重要としている。そして、牛乳・乳製品業界の業務について若年層にアピールするため、業界として、柔軟な勤務時間の設定と、より安全な作業手順や社会福祉制度の導入により、従業員にとって魅力的な環境を創出していくとしている。労働力については、年間を通じて安定した従業員を確保するため、H−2Aを酪農分野にも適用でき、労働者が通年で滞在が可能となることや、同一の労働者を再度雇用する際に義務付けられている一定期間の帰国の除外などを、連邦政府に対して求めている。

6 おわりに〜今後の展望・課題〜

米国において、第二次トランプ政権発足以降、労働者不足や移民に対する政策については、新規の制度設計や制度改正が進んでおらず、現状としては各企業において、既存のH−2A、H−2Bなどのプログラムを活用しながら、現時点で確保している労働力の維持を図っている状態である。一方で、労働力需要が大きくなる主要な農作物の収穫時期が迫ってきている中、労働力確保に向けた各団体によるロビイング活動は継続している。米国議会においては、7月4日、減税や歳出削減、債務上限引き上げなどをまとめた「大きく美しい一つの法案」を可決・成立した。本法案は連邦議会にとって優先的に審議されていた結果であり、今後は2026会計年度の予算決議に向けた議論が行われていくが、それと合わせて各種プログラムの議論も行われていくこととなる。H−2AやH−2Bの制度変更も含め、今年中には労働者が適切に確保できるような方向性が打ち出されるものと考えられる。

(中島 勝紘(JETROニューヨーク))