ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 中国の食肉生産における品質向上とブランド化の実態と今後の方向性 〜牛肉生産を中心に〜

内蒙古財経大学 准教授 阿拉坦沙

内蒙古財経大学商務学院 研究助手多藍

内蒙古財経大学 准教授格根哈斯

内蒙古財経大学商務学院 研究助手

内蒙古財経大学 准教授

【要約】

中国では、これまで食肉の生産量の拡大が重視されてきたが、品質や食の安全・安心に対する消費者の需要や、市場競争の激化、国の政策転換を背景に、品質とブランド力の向上が求められている。食肉の中でも牛肉は、高所得者層をターゲットとした「脂肪交雑を追求する牛肉」の生産は伸びているものの、飼養管理や加工技術の標準化、流通管理の実施、ブランド力向上の取り組みを通じ、今後は「銘柄牛肉」の生産が主力となる。中国の食肉生産は「生産大国」から「生産強国」の実現、高品質な農業発展への転換期を迎え、食肉の品質とブランド力が徐々に向上することで、将来、世界の食肉市場に影響を及ぼすと考えられる。

1 はじめに

中国の経済は持続的かつ急速に発展し、国民の生活水準が著しく向上したことを背景に、食生活の中で食肉消費はますます重要な地位を占めるようになってきた。中国は世界最大級の食肉生産国かつ消費国であり、国家経済や国民生活とも密接に関係している。

近年、食肉製品に対する消費者の需要は、単純な数量の充足から品質の向上へと転換しており、食肉の味わい、栄養成分、食品安全などへの要求が高まっている。同時に、市場競争はますます激しくなっており、ブランド化は企業が市場競争力を高め、持続可能な発展を実現するためのカギとなっている。

2025年の中央第一号文件(機構注1)では、「農業ブランドをより優れたものとするための計画」を実施し、特色ある農業・産業クラスターを形成することが重点に取り上げられた。同計画は、中国農業農村部が22年から25年までの4年間にわたって実施するブランド化のための重要な推進計画である。これは、19年の中央第一号文件で大きく打ち出された農業生産における「数量の追求」から「品質重視」への政策転換や、その後の「農業大国」から「農業強国」「農業におけるブランド強国」「農業の高品質な発展」などの政策と一致している。このほか、25年の「両会」(機構注2)の『政府工作(活動)報告』の中でも、食料生産における「品質向上」の方向性が強く打ち出されている。これらは、国民の消費需要と合致しており、「ブランド化」による課題の解決と農業生産の向上を実現するものである。

このような背景の下、中国の食肉生産における品質向上とブランド化の現状、今後の動向について分析することは重要な意味を有する。本稿では、中国の食肉のうち品質向上、ブランド化の動きが先行している牛肉生産を中心に具体的な状況を分析し、今後の食肉生産の発展の方向性を探る。

(機構注1)中国政府が毎年年初に公表する政策文書であり、旧暦の元旦(春節。2025年は1月29日)過ぎに公表される。その年に最も重視する政治課題が取り上げられ、重要度が高いとされる。

(機構注2)中国人民政治協商会議を指す。日本の国会に相当する中華人民共和国全国人民代表大会および中国の最高意思決定機関の一つであり、中国共産党が標榜する多党協力と政治協商を体現する重要な会議である。

2 中国の食肉生産と牛肉生産の現状

(1)中国の食肉生産規模

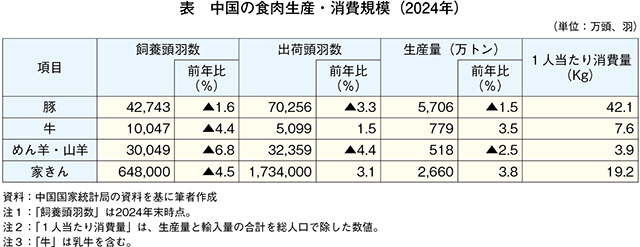

中国国家統計局によると、2024年の全国の豚肉、牛肉、羊肉(めん羊・山羊の肉。以下同じ)、家きん肉の総生産量は9663万トンに達し、前年比で22万トン増加した(表)。

中国の食肉生産と消費は、豚肉が過半を占め、次いで家きん肉、牛肉、羊肉となる。注目すべき点は、前年と比較して、豚では飼養・出荷頭数と豚肉生産・消費量がともに減少した一方、牛と家きんでは出荷頭羽数と生産量が増加したことである。中国は従前から多くの豚肉を生産・消費してきたが、近年、その構造が変化しつつある。

(2)牛肉生産の現状

ア 生産規模と飼養の特徴

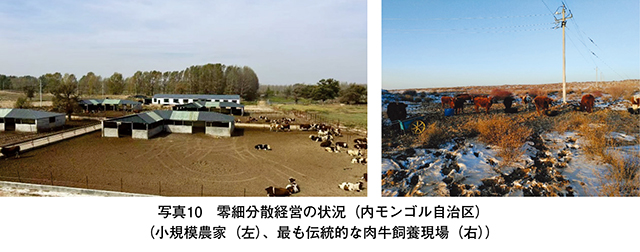

近年、中国の牛肉生産は規模拡大の傾向にあるが、巨大な消費需要を充足できていない状況が続いている。飼養方式は主に「放牧+舎飼い(放し飼い/零細分散飼養)」と「大規模舎飼い」の2種類である。放牧+舎飼い方式は、多くの地域でいまだ一般的な飼養方法であり、牛の活動空間が広く、肉質や風味が良好になると言われる一方、飼養効率が低く、疾病の予防管理が難しいなどの問題がある。大規模舎飼い方式は徐々に増加しており、一部の大企業では先進的な飼養管理技術を採用し、飼養効率と肉質を高めているが、初期投資が大きく、より高度な飼養管理技術が必要となることが課題である。

イ 品質向上対策

牛肉の品質を向上させるため、企業や農家は以下の取り組みを行っている。

・飼料:価格合理的な配合に注意を払いつつ、良質な牧草と濃厚飼料の割合を増やし、牛肉の栄養成分量の増加と味わいの改良に努めている。

・飼養環境:風通し、日当たり、衛生条件などを改善した牛舎の建設と適切な飼養管理を行っている。

・疾病の予防管理:疾病モニタリングと定期的なワクチン接種および検査を行い、牛の健康維持などを通じて牛肉の安全・安心な生産、品質向上に努めている。

ウ ブランド化の概況

長年、中国の牛肉「ブランド」は、内モンゴル自治区産、寧夏回族 自治区産、新疆 ウイグル自治区産、青海 省産など、「産地」による地域ブランドがブランド力を持っていた。近年は、ブランド化に一定の進展が見られ、恒都 牛肉(重慶市に本社を置く企業の自社ブランド)やホルチン(中国語で「科尓 沁」)牛肉(内モンゴル自治区内の地域ブランド)など、固有のブランドもいくつか定着してきている。これらの固有ブランドは、牛肉の品質管理を強化し、ブランドマーケティング戦略を展開することなどにより、市場で一定の知名度と評価を獲得している。しかし、全体的に見ると、固有ブランド牛肉は依然として少なく、地域ブランドの影響力は限定的であり、市場競争力が不足している。

3 食肉の品質向上やブランド化に関する政策

中国の食肉に関する品質向上やブランド化推進の政策には、国家レベルの政策と地方政府の関連政策がある。これらの政策は、食肉産業全体の品質、ブランド力、市場競争力の向上を図るものであり、食肉の「生産大国」から「生産強国」への転換を実現するための強力な後ろ盾となっている。

(1)国家レベル(中央政府)の政策支援

ア 産業発展計画

畜産業の発展に関する一連の「計画」を策定し、食肉産業の生産構造の調整・強化の推進、食肉製品の品質と市場競争力の向上を畜産業振興の目標に掲げている。畜産業の大規模化、標準化された発展の奨励、家畜や家きんの優良品種の育種システム構築の強化により、食肉産業全体を持続可能な発展へと導いている。

イ 品質と安全性の監督管理

法整備と現場の監督管理を通して、食肉製品の品質と安全性に対する監督管理を強化し、品質と安全性を追跡するシステムの整備を進めている。これらにより、飼料や動物用医薬品使用の厳格な規範化、と畜・加工工程の監督管理強化、違法行為の取り締まりに取り組むことで、消費者の食品安全を最大限に保証している。

ウ ブランドの育成と普及

食肉関連企業のブランド構築の支援、自社ブランドの創出の奨励、国際競争力のある食肉ブランドの育成に力を入れている。さまざまな農畜産物の展示会やブランドの販売促進会などのイベントを開催するなど、ブランドの普及と評価の向上を図るための施策を講じている。

(2)地方政府の関連政策

ア 財政補助と支援策

補助金や低利融資(利息分の補 塡

イ 産業クラスターの発展

食肉産業クラスターの発展を推進し、産業チェーンの川上、川中、川下の企業間の協力と連携を強化している。食肉産業パーク(中国語で「园

ウ 地域ブランドの構築

積極的に地域ブランドの構築を推進し、地域内の食肉産業関連資源の統合、各地の特色あるブランドの創出を支援している。地域ブランドの管理と保護の強化、ブランド使用の規範化などを通して、ブランドの市場への影響力の向上を図っている。

4 中国の牛肉生産における品質向上とブランド化の現状

中国の牛肉生産は、品質向上とブランド化の視点から、「脂肪交雑を追求する牛肉」「銘柄牛肉」「一般牛肉(中国語で「普通牛肉」)」の生産という、大きく三つに分類することが適切である。なお、「脂肪交雑を追求する牛肉」は、国からの品質向上やブランド化推進政策の対象ではなく、企業が一部の高所得者や「高額消費」に対応した牛肉生産であることに留意されたい。

(1)「脂肪交雑を追求する牛肉」の生産

肉にサシ、つまり脂肪交雑が入る牛肉の生産を指す。WAGYUの遺伝子を用いて品種改良された肉用種であり、中国で「○○和牛」「○○純血和牛」「○○牛」「○○黒牛」などで商標登録し、脂肪交雑を追求する飼養・肥育管理が行われている。豪州や米国から輸入されたWAGYUの受精卵や凍結精液を用いて生産した純血WAGYU(父母ともに豪州産または米国産WAGYUの受精卵から生まれた牛を指す。以下同じ。)や交雑WAGYU(F1)を、中国語で「和牛」と表示し、市場で流通させることは一般的となっている。

中国での「脂肪交雑を追求する牛肉」の生産は2000年以降に始まり、歴史はそれほど長くない。10年代以降に生産の最盛期を迎え、多くの牛肉生産企業が参入したが、その後落ち着き、また、新型コロナウイルス感染症(COVID−19)の影響もあり、現在は横ばいである。関係者からの聞き取りや現地調査によると、中国国内で「脂肪交雑を追求する牛肉」を生産する企業は少なくとも50社以上あるとされている。「アンガス牛専門誌(中国語で「安格斯杂 志」)」の統計によると、23年の中国のWAGYU飼養頭数は15万頭に達し、このうち、上位25企業のWAGYU飼養頭数は約12万頭とされている。同誌の統計は純血WAGYUや交雑WAGYUの数を含むが、その数は世界でいわゆるWAGYUの飼養頭数が最も多いと言われる豪州(30万頭)に次ぐものであり、米国(4万5000頭)を上回るとされるなど、無視できない存在となっている。

中国では、「脂肪交雑を追求する牛肉」の生産からと畜、加工、商品開発、販売など一連のサプライチェーンが確立していないため、生産企業はすべての段階の業務を独自に対応しなければならず、非常に困難な状況にあると言える。一方で、一連のサプライチェーンすべての過程において国や業界による「脂肪交雑を追求する牛肉」に関する基準はなく、生産企業にとって「自由」な状況にあるとも言える。実際に、各企業は、明確な基準がないものの、日本の和牛の飼養管理や肥育方法を学び、場合によっては日本人の技術者を招へい・雇用するなど、品質向上に向けた取り組みを行っている。また、COVID−19の影響とその後の消費低迷などを経験したことにより、現地調査の際には「直近の5年間の困難を乗り越えて生き残ったWAGYU生産企業は今後、問題なく必ず繁栄する」との声も聞こえた。20年以上の期間を経て、また、近年の消費低迷の影響を乗り越えたこともあり、「脂肪交雑を追求する牛肉」の生産は、脂肪交雑の程度においても、市場開拓においてもかなりの進展が期待される。

以下では、「脂肪交雑を追求する牛肉」の生産から販売過程までの特徴と問題点について整理する。

ア 生産の水準

中国では、年間約1000万トンの牛肉が消費され、うち700万トン以上が国産であるが、「脂肪交雑を追求する牛肉」の供給量はかなり少ない。また、「脂肪交雑を追求する牛肉」の脂肪交雑の程度は、飼養農場や牛の個体によって大きなばらつきがある一方、数は少ないものの日本の格付で5〜4等級に相当する牛肉を生産する企業も存在するなど、一部生産企業の技術水準は大きく向上している。その背景には、生産企業が日本人技術者を招へいし、その技術を飼養管理や肥育現場で活用していることにある。しかし、「脂肪交雑を追求する牛肉」の生産水準が他の生産企業も含めて広く向上するまでには一定の期間を要することは間違いなく、おそらく10〜20年以上は要するだろう。

イ と畜と格付け

次に、「脂肪交雑を追求する牛肉」の生産で重要な過程となると畜について紹介する。これまで中国国内で流通していた多くの牛肉は、「一般牛肉」の規格でと畜されている。「脂肪交雑を追求する牛肉」は、「一般牛肉」と異なり、「放血」から「冷却・熟成」まで、生産企業による独自の規格で行われる。中国のと畜方法は近代化しており、現地調査で見た限り、と畜・加工方法には日本との大きな差はない。

続いて格付について紹介する。中国では、日本や豪州のように格付制度がないため、生産企業は日本の格付制度を流用して格付を行っている。しかし、2023年までの調査では「A5、A4、A3」などの「A」ランクの肉は確認できたが、「B」あるいは「C」ランクの肉は存在しなかった。また、「A5+」「A5++」「A5+++」などの独自の格付も存在し、24年以降の調査では、「A7」と格付された牛肉も見かけた。もちろん、日本での格付経験を持たない筆者から見ても、その格付は日本のものと合致していないことは明白であった。このような混乱は、統一基準がなく、各企業が独自で行っていることに起因している。「B」や「C」がないのは、「A」ランクが最も肉質がよいと思い込んでいるためであり、「A5+」や「A7」などの格付を行うのは、他社の「A5」の肉と比べて、自社の肉はそれより脂肪交雑が入っていると勝手に判断しているに過ぎない。格付は、販売価格の一つの根拠になっているが、統一した肉質評価基準がないことから、この混乱は当分続くと考えられる。

ウ 流通と評価

「脂肪交雑を追求する牛肉」は、生産段階から消費者に届くまで生産企業による流通管理が行われている。どこで生産・加工され、どのように流通したのかを追跡できることで消費者に安心感を与え、付加価値の向上につながっている。今回の調査では、中国産「脂肪交雑を追求する牛肉」を取り扱う店舗や消費者から、「おいしい」という評価を数多く聞いた。中国では、肉質が比較的やわらかく、赤身部分の肉らしい味がしっかりとする牛肉が「おいしい」とされるが、中国産WAGYUは中国の消費者から一定の評価を受けていることは間違いない。

以上、中国産「脂肪交雑を追求する牛肉」の生産について見てきたが、品質においても、加工・流通においても、「一般牛肉」と異なるものであり、消費者や国から求められる「高品質牛肉」「ブランド品」であることは間違いない。しかし、国や地方政府が政策的に支援している「品質向上」「ブランド化」の対象となっていないことは特筆される。

(2)「銘柄牛肉」の生産

中国の牛肉業界は、「数量の追求」から「品質の重視」への政策の転換、肉用牛産業の発展、品質を重視する消費者の需要の増加などに対し、「銘柄牛肉」を生産することで対応してきた。ここでいう「銘柄牛肉」とは、肉質が比較的やわらかく、赤身部分の肉らしい味がしっかりとする牛肉であり、生産地域が特定され、食の安全・安心が保証された牛肉を指す。

中国では、長年の間、牛肉の品質についての細かな要求はなかった。初期段階のブランド価値としては、草原で放牧された牛であったが、それは肉質というよりも、安全・安心の側面での評価であった。その中で、圧倒的な「ブランド」価値を有したのは、内モンゴル自治区の草原で育てられた牛肉である。しかし、これらは流通管理ができていないこと、また、見た目で区別がつかないこともあり、「内モンゴル産牛肉」と偽った牛肉の販売が横行した。その後、「黄膘 牛肉(皮下や内臓の脂肪が黄色味を帯びた牛肉)」が人気となった。「黄膘 牛肉」の脂肪が黄色いという特徴は、草原で放牧された証としてある程度の目視による判断ができたが、あくまでも「黄色い脂肪の牛肉」と判断できるだけであって、それ以上の品質の評価はできなかった。

しかし近年は、各地の生産協同組合(合作社)、生産協会(合作社と異なり各生産者の経営は独立しているが、生産技術の交流、生産資源の調整、出荷、ブランド化などに共同で取り組む組織)、民間企業などがそれぞれ生産した肉用牛の特徴や魅力を宣伝要素として前面に打ち出し、商品に二次元コードを貼付することで流通管理も可能な商品が増えている。具体的には、草原赤牛(紅牛)、延辺 黄牛、平涼 赤牛、夏南 牛、魯西 黄牛などは、地域ブランドとして確立している。

これらの肉用牛ブランドは、それぞれ20〜50万頭以上飼養されており、各地方政府からの支援も合わせると、支援が多いところでは繁殖雌牛1頭当たり3000元(6万1470円)(機構注3)以上の補助金を受けている。農家、民間企業、政府、合作社、生産協会らが一体となって品種、飼養管理、肥育方法、出荷時期などの統一化を図り、品質、付加価値、ブランド力の向上を実現している。結果的に市場での差別化から市場競争力が高まっており、消費者の信頼を獲得している。

「銘柄牛肉」の生産は、「脂肪交雑を追求する牛肉」の生産ほどではないが、流通管理も開始しているところが多い。今回の調査で確認した最も先進的な流通管理を実施している地域では、肉用牛の生涯歩数を測定できるシステムを導入し、肉用牛を放牧していたことの証明に利用していた。ただし、同システムの導入には1頭当たり1200元(2万4588円、3年間)のコストを要し、出荷の際にその価値が評価されなければ、コスト回収は難しいとのことである。

「銘柄牛肉」は、「一般牛肉」に比べて価格が高くなっている。今回の調査のみをもって牛肉の全国的な価格水準を示すことはできないが、参考情報として調査で得たデータによると、2022年の「一般牛肉」の小売価格は1キログラム当たり80〜90元(1639〜1844円)であった一方、「銘柄牛肉」は同112〜136元(2295〜2787円)程度であった。23、24年は牛肉価格が大きく下落する中で、「一般牛肉」は同44〜58元(902〜1188円)程度であった一方、「銘柄牛肉」は、同62〜90元(1270〜1844円)と「一般牛肉」より高値を維持していた(価格の下落率は同程度)。「銘柄牛肉」の価格に幅があるのは、肉用牛の品種によって消費者や市場の評価が異なるためである。例えば、草原で放牧された肉用牛(地域の在来種、シンメンタール種や交雑種など)、各地でブランド化しつつある赤牛(紅牛)などは肉質がよく、消費者の人気も高いため、市場価格が割高となる。逆に「一般牛肉」の中にも「銘柄牛肉」の品質と味に匹敵する牛肉が相当程度含まれているが、零細分散した経営、市場との連携不足など多くの要因により差別化できず、銘柄牛肉になっていないため、「一般牛肉」としか評価されない。つまり、「銘柄牛肉」と評価されることは、市場価格でも差別化ができ、消費者の人気も獲得できるなど、一石二鳥の効果があり、今後の大きな方向性となっている。

(機構注3)本文中の為替レートは、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中平均の為替相場」の2025年6月末TTS相場(1元=20.49円)を使用した。

(3)「一般牛肉」の生産

中国では、長年、品種、飼養方法、肉質などに関係なく、すべての牛肉が統一的に扱われており、これが「一般牛肉」となる。「一般牛肉」について生産者、販売業者、消費者の目線で最も大きく意識している点は、ヤク肉、水牛肉との区別であり、もう一点は、ヒレ、バラなど部位ごとの価格差といった程度である。前述の通り、「一般牛肉」のうち、草原で育てた牛肉は比較的人気があり、「ブランド力」も少し高いが、特別に「品質にこだわって育てる」ことはない。牛肉生産では、主に牛の「増体重」や「飼料効率」を重視することが一般的である。

「一般牛肉」の生産には、さまざまな肉専用種、乳肉兼用種、淘汰 された乳用牛も含まれ、放牧、舎飼い、半舎飼い、肥育の有無も関係なく、去勢牛か雌牛かの区別もなく、一般的に生産された牛肉すべてが「一般牛肉」として扱われてきた。一方、市場で売られている「一般牛肉」は、産地を表記することはあるものの、それはマーケット戦略に過ぎず、根拠となる提示可能な証拠はなく、ほとんどが「三無産品(品質証明書なし、生産者証明なし、出所不明)」となっていた。近年、牛肉の産地や品質を重視する消費者の要求に対応し、店頭に草原の風景、牛の放牧などの写真を装飾することが多くなっているが、販売現場では、生産・流通管理を客観的に証明する情報が大きく不足しており、消費者の信頼を獲得するのは困難な状況にある。

「一般牛肉」の生産は、地域に適した黄牛、赤牛、黒牛などの在来種のほか、シンメンタール種、アンガス種、シャロレー種、ヘレフォード種など新たに導入した肉用品種やその交雑種も多い。これら生産者の飼養管理には大きな進展がなく、数頭から何十頭規模、多くても200頭規模の小規模経営であることが一般的である。凍結精液は使用しておらず、種雄牛を牛群に放し、自然交配を行っており、繁殖・肥育一貫経営をしていない農家は、通常、前年4月〜当年3月ごろまでに生まれた牛(主に雄牛。雌牛は繁殖に回すことが多い)を8〜11月頃に出荷することが多い。このため、出荷される牛は5〜19カ月齢とばらつきが大きく、これを購入した肥育業者は月齢に合わせて一定期間育成した上で、3〜5カ月程度の肥育を行い、出荷(と畜)している。「一般牛肉」の最終的な出荷(と畜)は18〜24カ月齢程度となっている。このような農家主体の「一般牛肉」の生産は、時代遅れの面も否めない。

(4)まとめ

ここまで中国の牛肉生産を三つに分けて見てきた。消費者からの牛肉の品質や安全・安心への要求、市場競争力の激化、国の政策転換により、中国は生産量よりも、「品質、食の安全・安心、ブランド力」の面で「強い」ことを指す「牛肉生産強国」の実現への第一歩を踏み出したと言えよう。現在、年間700万トン以上の国産牛肉は、消費者に「良い肉」とは認められているが、高値で取引される牛肉はそれほど多くない。しかし、生産者や消費者が、牛肉の品質向上とブランド化を大きく意識し始めたことは間違いなく、牛肉生産の大きな方向性が明確になったと言える。

まず、「脂肪交雑を追求する牛肉」の生産は、基本的には企業主体であり、中国の高所得者層をターゲットとしたニッチな牛肉生産体系である。中国市場では、「脂肪交雑を追求する牛肉」の生産から消費までの各過程は、統一規格がなく、それぞれの企業が独自で行っている。今回、現地調査を行った河北省の「大場 回族と畜場」、山東省の「君博 と畜場」では、「脂肪交雑を追求する牛肉」の生産企業間で、と畜・加工施設を共同で使用し、また、同じと畜場でと畜・加工した牛肉の格付けを統一的に行うといった取り組みを行っており、これらは大きな一歩と感じる。中国産「脂肪交雑を追求する牛肉」のと畜・加工、格付において、業界基準を作る端緒となる取り組みであるが、業界の統一基準を制定するまでには、各業者の合意形成や具体的な実務をどのように実行するのか、公平性・平等性をどう担保するのかなど、多くの課題を解決しなければならない。ただし、「脂肪交雑を追求する牛肉」の生産は、牛肉の品質向上、ブランド化の先頭に立っていることは間違いないが、中国の牛肉生産の主流になることはない。一部の高所得者層や、一般消費者の年間数回の「高額消費」に対応するに過ぎず、中央政府が政策的に支援することもないと考えられる。

次に、「銘柄牛肉」の生産は、今まで「増体重」を前提にしていた牛肉生産から「品質の重視」に転換し、牛肉生産の品質向上、ブランド化へ方向性が切り替わってきたところであるが、「銘柄牛肉」の生産は、中国の「牛肉生産強国」や「農業強国」の実現の主力となる。具体的に言えば、「一般牛肉」の肉質や風味の向上、飼養管理、と畜・加工、商品化の標準化、流通管理などにより品質向上、ブランド化を図り、「銘柄牛肉」を作り上げることである。最近の牛肉価格の下落を例に取れば、これまでの価格と比較しても、「銘柄牛肉」が価格の回復を促し、市場と消費者からの評価を得る可能性は十分にある。もちろん、各地の零細かつ分散した地域ブランドの肉牛生産農家を、合作社、生産協会や食肉業者との連携を通じて規模化し、飼養管理から商品化まで標準化し、肉質の向上、ブランド化を実現するためには多くの課題に対応する必要があるが、中央および地方政府が政策的に大きく支援しており、今後もその強力な後押しは継続されると思われ、課題は解決されることと思われる。

最後に、「一般牛肉」の生産は、中国全体の牛肉生産の大半を占めている。近年、牛肉の消費拡大に伴い、海外から多くの牛肉が輸入されている(2024年の牛肉輸入量は287万トン)一方、「一般牛肉」の生産については、コストの上昇、市場価格の下落、市場競争力の低下など、多くの課題に直面している。実際、「一般牛肉」の生産は生き残れるかどうかの正念場に立たされており、23年からの2年間は、中央および地方政府が、補助金支援、農家の連携による規模化、合作社を推進する「緊急支援対策」を実施している。マクロ経済環境の課題もあれば、「一般牛肉」生産固有の課題もある。長年営まれてきた零細分散かつ粗放的な経営で、市場と連携できず(出荷先が決まっていない、年によって購入者が見つからないなど)、牧草など自然資源や農業副産物に大きく依存している伝統的な飼養管理方法からの転換期に直面している。「一般牛肉」は、「生まれ変わり」をして「銘柄牛肉」となることも生き残るためには必要である。消費者の需要、市場競争力、経営のあり方などを含めて、「一般牛肉」は、あらゆる面で改善しなければならない歴史的な通過点に来ているのは間違いない。それは、品質向上とブランド化の道である。

5 おわりに

本稿では、中国の食肉の品質向上、ブランド化の動きについて、牛肉生産に特化した分析を行い、今後の発展の方向性を探ってきた。中国は、人口が多いため食肉消費量が多く、畜産業の「生産大国」である。経済発展に伴い、消費者の収入が増加し、食肉の品質や安全安心に対する要求が高まっている。食肉生産者も消費者の需要の変化に対応し、高品質な食肉の生産に注力している一方、国も政策的な支援を実施している。

従来、中国では豚肉の消費が大きく、食肉消費の65%程度を占めていたが、近年はその割合が50%近くまで落ちてきた。近年消費量が増加している牛肉の生産における品質向上、ブランド化の動きは、これまで詳細に見てきた通りであるが、品質やブランド化による付加価値の創出については、牛肉は他の食肉よりも可能性とその余地があるものの、その他食肉と比べて、生産周期が長く、必要経費も多く、課題も多い。

中国の食肉生産は品質向上、ブランド化の方向に大きく舵を切り、今後、徐々に品質が向上して、ブランド化が進んでいくことは間違いない。まさに、「農業大国」から「農業強国」への転換、「農業におけるブランド強国」、「農業の高品質な発展」の実現過程であり、将来的に世界の食肉市場に大きな影響を与えるものと考えられる。生産者の意識転換、消費需要の変化、消費者の認知度、市場の反応などの要因、また、人々の所得と生活水準の向上が食肉のブランド化に与える影響、関連政策の方向性を引き続き注目したい。

(参考1)本稿の作成に当たり、「致匠 和牛」、牧牛海 畜牧発展有限会社、吉亜太 牧業有限会社、通遼 シメンタール肥育基地、美加農 畜牧科技発展有限会社、「九囿 和牛」、「隆銘 牛」、「大場 回族と畜場」、「君博 と畜場」、「罕達盖 養殖場」、2024年度肉類発展大会、2024年度畜博会などへの現地調査、中国肉類協会、中国畜牧業協会への聞き取り調査、上海や杭州市場調査などの結果を踏まえてまとめた。また、中国の農業・畜産業関連の政策等を参照した。

(参考2)本稿では、中国国家統計局の統計資料を参考・引用した。