�z�[�� > �{�Y > �{�Y�̏�� > �����\�ȃ~���N�E�T�v���C�`�F�[���\�z�Ɍ��������ƃ��[�J�[�̕����C�m�x�[�V���� �`��t���Ɗ�����ЂƊ�����ЖL�x�������Ђ�����Ɂ`

�k�C����w��w�@�_�w�����@��Ռ�������_�ƌo�ϊw����@�y�����@�����r�@�`��

�y�v��z

�@�{�e�́A�k�C���k���E�@�J�n��̂�t���Ɗ�����Џ@�J�H��Ɗ�����ЖL�x�������Ђ�����ɁA�u������@�v�ɑΉ������������v�͂��A�~���N�E�T�v���C�`�F�[���̎��������l�@����B

�@��t���Ƃ́A�S�����̍H��o�ׂ��p���b�g�����Ď�ςݍ�Ƃ�p�~���A�^���S���]�ƈ��̕��S�y���A�Ȃ�тɏo���Ԃ̍팸�Ńh���C�o�[�̘J�����Ԃ�Z�k���Ă���B�p���b�g���̂��߂ɁA���i�`��Əd�ʂ̕ύX�����{�����B�L�x�������Ђ́A���Ђ��܂ރZ�R�}�O���[�v����̂ƂȂ��ċ��Ԃ̂قƂ�ǂȂ������I�ȕ������^�s���A�����̎�������D�悵���e�펖�Ƃ̍\�z���s���Ă���B�����������A�~���N�E�T�v���C�`�F�[�����A�������x�[�X�ɕҐ����ׂ�����ɂȂ��Ă���B

1�@�͂��߂�

�@�ߔN�A�����ێ�������ƂȂ�u������@�v�����݉����A�֘A������{���ׂ��Ƃ����Љ�I�ȔF�������܂��Ă���B���̏ے����u������2024�N���v�ł���B����́A2024�N4���Ƀg���b�N�h���C�o�[�̎��ԊO�J�����ԋK������������A����ɂ���ăh���C�o�[�̘J�����Ԃ��������A�A���\�͂̒ቺ�������邱�Ƃɂ���ċN�����A�̖��ł���B�_�����ɋ����n�悪�����_�{�Y���ł́A���łɕ����ʂő���ȉe���������Ă���A�����\�ȕ����Ɍ��������g�݂��i��ł���B

�@���{�̃~���N�E�T�v���C�`�F�[���́A���̋N�_�ł��闏�_�n�т������n�܂Ŕ��ɒ�����ԓI�E���ԓI������L����B���ɁA�����i�H��͓s�s���ł͂Ȃ����u�n�ɗ��n���鎖�Ⴊ�����B�܂��A�k�C���̏ꍇ�́A��������鋍���E�����i�̑啔���A�����Ă��Ȃ�̗ʂ̐��������O�ֈڏo����Ă���B���̂��߁A���_���Ƃł́A�������{�g���l�b�N�ƂȂ����T�v���C�`�F�[����̖�肪����܂ł������Ă����i��1�j�B

�@�{�e�̉ۑ�́A�k�C�����ł����u�n�ł���k�C���k���E�@�J�n��ɍH��𗧒n��������ƃ��[�J�[��ΏۂɁA�u������@�v�ɑΉ����������C�m�x�[�V�����̎��g�݂͂��A�~���N�E�T�v���C�`�F�[���������I�Ɉێ�����������l�@���邱�Ƃł���B�����Ώۂ́A��t���Ɗ�����Ёi�ȉ��u��t���Ɓv�Ƃ����j�@�J�H��ƁA������ЖL�x�������Ёi�ȉ��u�L�x�������Ёv�Ƃ����j�ł���B��t���Ə@�J�H��͕l�ڕʒ��i�{�Џ��ݒn�͎D�y�s�j�A�L�x�������ЍH��͖L�x���ɏ��݂���i�}1�j�B�Ȃ��A�{�e�Ɋւ���Ζʒ����́A24�N10���ɂ��ꂼ��̍H�ꏊ�ݒn�Ŏ��{�����B

�@�ȏ�̉ۑ���𖾂��邽�߁A�܂��A�u������2024�N���v�̉e���ƁA�_�{�Y���̕������̓������m�F����B���ɁA��t���Ə@�J�H��̑S�����o�גi�K�ɂ�����p���b�g���̎��g�݁A�����āA�L�x�������Ђ��͂��߂Ƃ��銔����ЃZ�R�}�i�ȉ��u�Z�R�}�v�Ƃ����j�̃O���[�v��Ƃ���̂ƂȂ��������������̎��g�݂���������B

�i��1�j�ЊQ��˔��I�Ȏ��v�����ɂ�镨�����v���ŋN���������s���̎���́A�����r��i2021�j�Ɛ����r�i2021�j���Q�ƁB

2�@�u������2024�N���v�Ɣ_�{�Y���ɂ����镨���ۑ�

�i1�j�u������2024�N���v�̉e��

�@2021�N�ɂ�������{�̑�\�A���@�֕ʗ����ʁi���y��ʏ�2023�Ap.6�j�́A���v1954��6000�g���i�d�ʃx�[�X�j�ł���B���̂����A�䗦�������A���@�ւ��珇�ɋ�����ƁA�c�Ɨp�g���b�N68.8���A���Ɨp�g���b�N16.7���A�C�^�i�R���e�i�D�ERORO�D�E���̑��D���j12.4���A�S��1.4���A�t�F���[0.7���ł���B�g���b�N�i�c�Ɨp�E���Ɨp�j���v�őS�̂�85.5�����߁A���{�̕����ł̓g���b�N�A���ւ̈ˑ��x�����ɍ����B2010�N�̓��䗦��88.6���ł��������Ƃ�����ቺ�������̂́A�ˑR�Ƃ��č������ł���B

�@���̂��߁A24�N4������̃g���b�N�h���C�o�[�̎��ԊO�J�����ԋK���̋����́A�����S�̂ɋy�ڂ��e�����傫���B24�N�ȑO����A�g���b�N�h���C�o�[�͒����ԘJ������ԉ����A�J���͕s�����[�������Ă����B�h���C�o�[�s���̒��ł̎��ԊO�J�����ԋK���̋����́A�A���\�͂̂���Ȃ�ቺ�ɒ�������B

�@�u������2024�N���v�ɋ�̓I�ȑΉ����s��Ȃ������ꍇ�̉e���Ƃ��ẮA�ȉ��̎��Z�i�����\�ȕ����̎����Ɍ�����������2023�j������B�s������A���\�͂̊�����24�N�x��14.2���A30�N�x�ɂ�34.1���A�s������c�Ɨp�g���b�N�̗A���g������24�N�x��4���g���A30�N�x�ɂ�9��4000�g���Ɋg�傷���i��2�j�B�����\�ȕ����̎����Ɍ�����������i2023�j�́C�A���\�͂̒ቺ�ɑ��A 1�j���Ƃ����҂̈ӎ����v 2�j������ȏ��K���E�\�����������̓K�����A����̋��͂Ƃ����������v���Z�X�̉ۑ�̉��� 3�j�����W�����E�������̐��i�Ɍ������������|�̕K�v�����w�E����B

�i��2�j�N�ԍS�����Ԃ̏����3300���ԂƂ����ꍇ�B2030�N�x�̓h���C�o�[�������ɂ��e�����������Ă���B�ڍׂ͎����\�ȕ����̎����Ɍ�����������i2023�j���Q�ƁB

�i2�j�k�C���Ɣ_�{�Y���ɂ����镨���̓���

�@�k�C���̔_�����ł́A�A����i��A����S���J���͂����Ƃ��Ə��Ȃ��A�����̋����������B�����āA�l�������Ȃ���ɐl�����x�͊ŁA���������͍����Ȃ��B

�@�k�C���̕����̓����͈ȉ���4�_�ł���i���Y2019�E2023�j�B��1�ɒ������A���ł���B�k�C���̖ʐς͍��y�ʐς̖�2�����߂�قǍL��ŁA�����A���ł��������ƂȂ�i�}1�j�B�܂��A�����N�_���瓹�O�����̍`�p��ݕ��^�[�~�i���w�Ɏ��铹�H�A���������A���n���Ɣ䂵�Ĕ��ɒ����i���Y2023�Ap.49�j�B��2�ɋG�ߕϓ��i�g���j���傫���B�k�C���͑����̔_�{�Y���E���Y�����Y�o���邪�A�����̎Y�i�̏o�ׂ͓��莞���ɕ݂���B���̂��߁A�����̔ɖZ���ƊՎU���������A���̃M���b�v�͑傫���B��3�Ɂu�Љׁv���ł���B������i�ł���g���b�N��R���e�i�́A���n���璅�n���o�čĂє��n�֖߂�K�v������A�s���ցE�A��ւ̑o���Ő��i��A���ł���ƌ����I�ł���B�����A�k�C���̏ꍇ�A�_�{�Y���E���Y���𒆐S�Ƃ���k�C������s�{���֏o�Ă����ו��ƁA�s�{������k�C���֓����Ă���ו��Ƃ��ׂ�ƁA�O�҂̕��������B���̂��߁A�A��ւ��u��ׁv�A�܂�u�Љׁv�ɂȂ�₷���B����͕����R�X�g���㏸���������ł�����B��4�Ɍ������~�ł���B�~�G�̐ϐႨ��јH�ʓ����́A�������̗A�����Ԃ�����ق��A�\����̔����͕����𐡒f����B

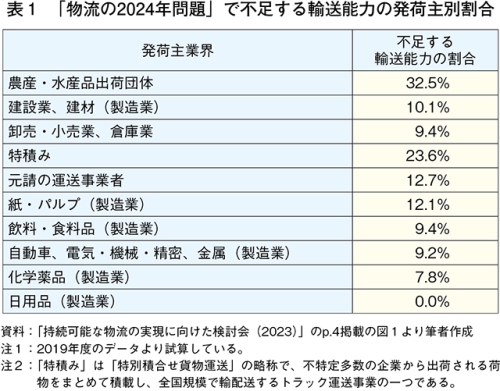

�@�\1�ɁA�u������2024�N���v�ŕs������A���\�͂̔���ƊE�ʊ������������i2019�N�x�f�[�^�j�B���̒��ŁA�_�����ɑ������n����u�_�сE���Y�i�o�גc�́v��32.5���ƁA�S�ƊE�ōł������A2�ʂ́u���ς݁v�i23.6���j�ȉ��Ƃ̍����傫���B

�@�_�{�Y���E���Y���ŕ�����肪�[�������₷���v���ɁA�ȉ���4�_������i���c2024�A�R��2024�j�B��1�ɏo�חʂ̓��X�̕ϓ���G�ߕϓ����傫���A�v��I�A��������Ȃ��Ƃ�����B��2�ɑ�s�s���ւ̒������A���������A�h���C�o�[�̍S�����Ԃ������B��3�ɉ��x�Ǘ����K�v�ȕi�ڂ������A�Ή��\�ȗA�����Ǝ҂����肳���B��4�ɏo�גc�̐��������A�o�K�i�Ȃǂ��s����ȏ�Ɋ����A���̏W���x��Ă��āA�A�����ʕ��U�I�ł���B�����̂����A1�_�ڂ���3�_�ڂ́A���ɐ����⋍���E�����i���Y������B

3�@�S���������H��̏o�גi�K�ɂ�����p���b�g���̎��g�݁@�`��t���Ə@�J�H�������Ɂ`

�i1�j��t���Ə@�J�H��̊T�v

�@2024�N10���ɁA�k�C���l�ڕʒ��̂�t���Ə@�J�H���K�₵�A�@�J�H�꒷�̍����K�F�����͂��߂Ƃ���S���҂ɑΖʒ��������{�����i�ʐ^1�j�B�����āA24�N11���ɁA�D�y�s�ł�t���Ɖc�Ɠ������S���҂�ΏۂƂ����⑫�I�ȑΖʒ��������{�����B

�@��t���Ƃ́A1967�N�ɏ\���Ǔ�8�_���i��m�y�A�m�y�A���X�A���ǁA�쐼�A���ʁA�L���A���D���j�𒆐S�Ƃ���o���Őݗ����ꂽ���ƃ��[�J�[�ł���B2024�N�x���㍂��1273���~�A���N�������ʂ�79���g���A�]�ƈ�����882�l�i2025�N3��31�����_�j�ł���B��Ȑ����i�ڂ̓o�^�[�E�E�������E�N���[���E�����ŁA���ɋƖ��p�����i�ō����s��V�F�A�����B���݁A�k�C���ŏ@�J�H����܂�4�H��A��t����1�H�ꂪ�ғ����Ă���B

�@�@�J�H���1984�N�ɑ��Ƃ��J�n���A�����͒E�������ƑS���������Ă������A�Г��ɂ����鐻���W��̌��ʁA���݂͑S�����݂̂�����B�@�J�H��́A���@�J�_�Ƌ����g���i�l�ڕʒ��E���ڕʒ��E�������j�Ə@�J��_�Ƌ����g���i�}�K���j���琶��������Ă���B�@�J�H��̎�����ʂ�2023�N�x�Ŗ�10��5000�g���A�H����H���ʂ͖�7��5000�g���ƂȂ��Ă����i��3�j�B�]�ƈ����́A���ЎЈ�35�l�Ƌ��͉�Џ]�ƈ�6�l�ł���i2024�N8�����_�j�B

�i��3�j���z�̖�3���g���̐����́A�z�N�����Ȃnjn���_���g�D�̊Ǘ����ŁA��ɓs�{�������ɐ����̂܂܈ڏo����Ă���B

�i2�j�S�����̐����E�o�H��

�@�S�����́A��������قƂ�ǂ̐������������ĕ�����ɂ��������i�ŁA�E�������ƈقȂ��đ����̓����b�����ܗL����B�S�����̎�ȗp�r�َ͉q�E�f�U�[�g�ށA���y���E���_�ۈ����A�����H�i�Ȃǂł���B2023�N�x�ɏ@�J�H��Ő������ꂽ�S�����͖�9100�g���ŁA����͑S�����Y�ʂ̎���84���ɒB�����i��4�j�B�Ȃ��A���������S�����̂����A�����������А��i�A�c�肪���̓��ƃ��[�J�[����̎���������ł���B

�@�S�����̐����H���́A�ȉ��̒ʂ�ł���B1���ڂ͎��ꂽ�������N���[���ƒE�����ɕ������A������������ɒ�������B�����͋G�߂ɂ���Đ������قȂ邽�߁A���O�̐����������K�v�ł���B2���ڂ͎E�ہE�Z�k�E�������o�ĕ���ɂ��A3���ڂ��[塡 ���đ܋l�߂���B4���ڈȍ~�Ɍ������s���A�H�ꂩ��o�ׂ����B�Ȃ��A�@�J�H��ɂ͒����Ԃ̍ɂ�ۊǂ���q�ɋ@�\�͂Ȃ��B

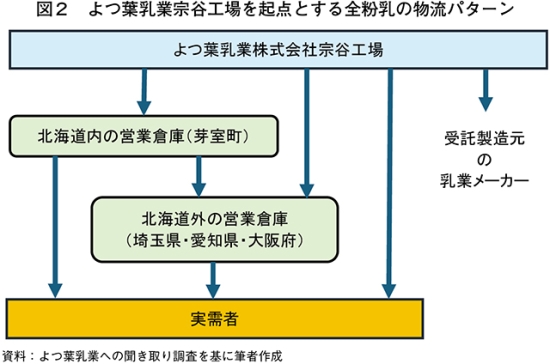

�@�}2�́A�@�J�H����N�_�Ƃ���S�����̕����p�^�[���ł���B

�@��{�I�ɂ́A�@�J�H�ꂩ��\���n��E�莺���̉c�Ƒq�ɂ�20�g���g���[���[�ŗ������ꂽ�S�����́A�����ňꎞ�I�ɕۊǂ����B�莺���́A��t���ƍő�̍H��ł���\����ǍH��i���X���j�ɋ߂��ꏊ�ł���B�莺���̉c�Ƒq�ɂ���A��ʌ��E���m���E���{�̉c�Ƒq�ɂ��o�āA�Ŋ��̕{���̎����҂ɔz�������B���Ȃ����A�����҂ւ̒���������B�k�C������{���ւ̗A�����[�h�̓t�F���[�ƓS���ŁA�O�҂��唼���߂�B�t�F���[�̏ꍇ�̓g���[���[�A������{�ŁA�֓����ʌ����͓Ϗ��q�`������`�A���E�������ʌ����͓Ϗ��q�`����։�`�̍q�H�����p�����B�S���̏ꍇ�́A�эL�s�̉ݕ��^�[�~�i������e�n��փR���e�i�A���ł����B��������i�́A�@�J�H��Ŏ�����Ɉ����n���Ă���B

�i��4�j2023�N�x�̑S�������Y�ʂ�1��764�g���ł���i�_�ѐ��Y�ȁu���������i���v�v�j�B

�i��4�j2023�N�x�̑S�������Y�ʂ�1��764�g���ł���i�_�ѐ��Y�ȁu���������i���v�v�j�B

�i3�j�o�ו��@�̃p���b�g��

�@��t���Ƃ́A�@�J�H��ɂ�����S�����̏o�ו��@���A2024�N9���ɏ]���̎�ς݂���p���b�g�ς݂ɕύX�����B���̎�ȗ��R�́A1�j�o��Ƃ�S�����͉�Џ]�ƈ��̘J�����ׂ̌y�� 2�j�o���Ԃ̒Z�k�\�ł���B

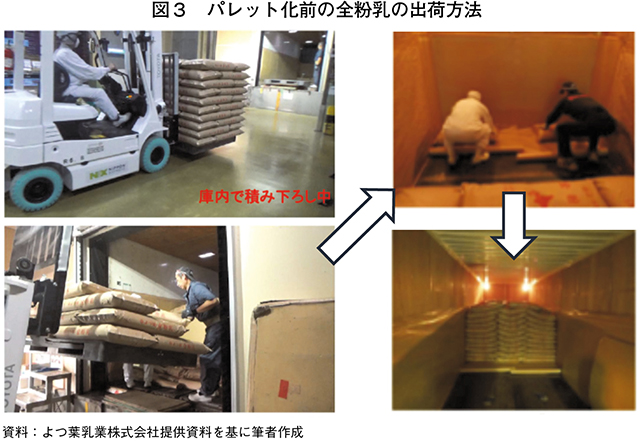

�@�}3�́A�p���b�g���O�̑S�����̏o�ו��@�ł���B�@�J�H��ł́A1�ܓ�����25�L���O�����̐��i���A1.2���[�g��×1.5���[�g���̃p���b�g�i�ȉ��u�]���^�p���b�g�v�Ƃ����j��1�i������6���i�A10�i�i�d�ʍ��v1500�L���O�����j�ɐςݏグ�ĕۊǂ��Ă����B�t�H�[�N���t�g�Ő��i���ڂ����p���b�g�������グ�A�p���b�g���璼�ځA���邢�̓p���b�g���g���[���[���ɓ��ꂽ��ŁA���ƂŐ��i�����ʏ�ɐςݏグ����@�ł������B

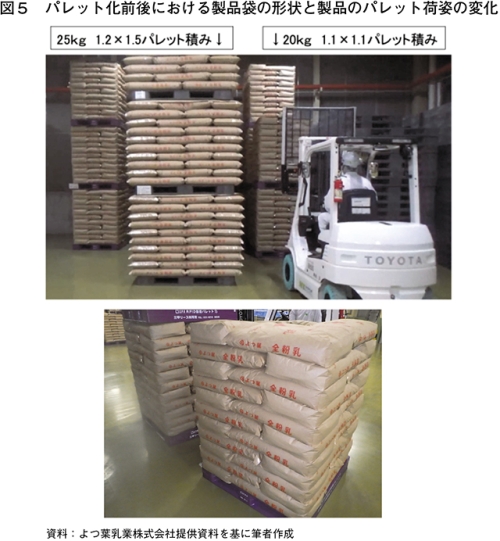

�@���ɁA�}4�̓p���b�g����̏o�ו��@�ł���B�p���b�g����́A1�ܓ�����20�L���O�����̐��i���A1.1���[�g��×1.1���[�g���̃p���b�g�i�ȉ��u11�^�p���b�g�v�Ƃ����j��1�i������4���i�A11�i�i�d�ʍ��v880�L���O�����j�ɐςݏグ��ۊnj`�Ԃɕς�����B�t�H�[�N���t�g�Ńp���b�g���ƃg���[���[���ɔ������A�p���b�g�ɐ��i���ڂ�����Ԃōő�20�p���b�g��ςނ��Ƃ��ł��A��ςݍ�Ƃ͕s�v�ƂȂ�B

�@�p���b�g���̑O��ɂ������ȕύX�_�́A�i�@�j�]���^����11�^�ւ̃p���b�g�̕ύX�i�A�j���i�܂̌`��ύX��1�ܓ�����d�ʂ̍팸�|�ł���B

�@�}5�ɁA�p���b�g���O��ɂ����鐻�i�܂̌`��Ɛ��i�̃p���b�g�p�̕ω����������B�܂��A�g���[���[���̏��ʂɌ��ԂȂ��p���b�g��~���l�߂�ɂ́A11�^�p���b�g�ւ̃T�C�Y�ύX���K�v�ł������i�i�@�j�̗��R�j�B���̏��11�^�p���b�g���琻�i���͂ݏo�Ȃ��悤�ɐ��i��ςނ��Ƃ����߂�ꂽ���A�]���̑܌`��ł͂���͓���B�]���̑܂͉����猩��Ɨ��[�Ƃ���ׂ�̌`��Łi�}5���̏�̉摜�̐^�̃p���b�g�j�A�ǂ��炩���͂ݏo���Ă��܂��B�����ŁA�܂̒�ʂ̌`���ɂ��āA���̖ʂ��p���b�g�O���Ɍ����Đςݏグ����@�Ƃ����i���̉摜�j�B�����A25�L���O�����e�ʂ̂܂܂ł�11�^�p���b�g�Ƀt�B�b�g����`��ɂł����A���i�d�ʂ�20�L���O�����ɍ팸�����i��5�j�B

�i��5�j�S�����͎��b���𑽂��܂ނ��߁A�܂̌`��ɍ��킹�ĕ�����������_���w�E����Ă����B

�i4�j�p���b�g���̌��ʂƍ���̉ۑ�

�@�o�ו��@�̃p���b�g���́A���ڂɂ͏o�ׁE�A����S���^����Ђɑ傫�ȃ����b�g������B�傫���́A1�j��ς݉����ɂ��ȗ͉� 2�j�o���Ԃ̒Z�k�i1���Ԕ�����1���Ԃցj�|�ł���B�@�J�H�ꂩ��莺���̉c�Ƒq�ɂ܂ł́A�ŒZ�ł�5����30�����x�̑��s���Ԃ�v����B����āA30���̎��ԒZ�k�̓h���C�o�[�̎��ԊO�J���팸�Ɋ�^���A�^����Ђ̕]���͍����B�܂��A�]���́A�c�Ƒq�ɓ������ɕۊǗp�p���b�g�֎�ς݂�������Ƃ��K�v�ł��������A�p���b�g��їA���ɂ���ĕs�v�ƂȂ����B����A��t���Ƃ̑��ł́A1�ܓ����萻�i�d�ʂ̍팸�ɂ���[�U �����̒ቺ�i�������Ԃ̑����j��p���b�g�d�ʂ̉��Z�ɂ��1�g���[���[�����萻�i�A���ʂ̒ቺ�Ƃ������A���Y���ቺ�ƃR�X�g�����͂�����̂́A�R�X�g�㏸���ő���ɂƂǂ߂��`�Ŏ����\�ȑ̐��\�z�ƕ]�����Ă���B

�@�ۑ�̈�́A�ו���Ή��ł���B��ς݂Ɣ�ׂāA�p���b�g�ς݂͌��Ԃ����邽�߉ו��ꂵ�₷���A�ו��ꂪ�N����Ύ����Ǝ��Ԃ��啝�ɑ�����B�̂�ɂ�鐻�i���m�̌Œ�ɉ����āA���b�v�������⋭��Ƃ��ꕔ�Ŏ��{����Ă��邪�A�lj��̍�Ƃ͏o���Ԃ̍팸���ʂ�ቺ������B�܂��A�k�C���̕����Ɉ�ʓI�ȁu�Љׁv��������A����́A�Ǝ�����A�g�������K�v�ł���B

4�@�O���[�v��Ƃ���̂ƂȂ��������̎����\������̎��g�݁@�`�Z�R�}�O���[�v�̖L�x�������Ђ�����Ɂ`

�i1�j�L�x�������Ђ̊T�v

�@2024�N10���ɁA�k�C���L�x���̖L�x�������Ж{�ЍH���K�₵�A��\������В��̓������l�����͂��߂Ƃ���S���҂ɑΖʒ��������{�����i�ʐ^2�j�B

�@�L�x�������Ђ͔_���o���̓��ƃ��[�J�[�Ƃ��Đݗ�����A1985�N�ɖL�x���̏o���ɂ���O�Z�N�^�[�����o�āA96�N�ɃR���r�j�G���X�X�g�A���Ƃ�W�J���銔����ЃZ�C�R�[�}�[�g�i��������ЃZ�R�}�j�����Ђɏo�����ăO���[�v��Љ����ꂽ�B2023�N�x�̔��㍂��90��2900���~�A�]�ƈ�����74�l�i2025�N3�������_�j�ł���B23�N�x�̔������ʂ�5��3000�g���ŁA�L�x���Ő��Y���ꂽ�����݂̂���舵���Ă���B�����i�ڂ́A�����A�ᎉ�b�����A�������������A���[�O���g�A�N���[���E�o�^�[�A�Ɩ��p�E�ۓ��ł���B�Z�C�R�[�}�[�g�����̃v���C�x�[�g�E�u�����h�i�ȉ��uPB�v�Ƃ����j���i�̑��A�s�{���̗ʔ̓X�����̎��Ѓu�����h���i��Ɩ��p���i��̔����Ă���B

�@�L�x�������Ђ̓����́A�����E�������ƁA�������Y�E�������ƁA�������Ƃ���̓I�ɓW�J����Z�R�}�̃O���[�v���28�Ђ̈���Ƃ��Ċ�Ɗ������s���Ă���_�ɂ���i�ےJ�E�e�J2021�j�B�L�x�������ЂɊւ��ƕ����͊�����ЃZ�C�R�[�t���b�V���t�[�Y�i�ȉ��uSFF�v�Ƃ����j�i��6�j�Ɗ�����ЃI���^�����i���͉^����Ђ��܂ށj�A�c�Ɗ����̓Z�R�}���S���A�L�x�������Ђ͐����ɓ������镪�Ƒ̐��ł���B

�i��6�jSFF�́A������v�s�s�ɔz���Z���^�[��ݒu���A�Z�R�}�O���[�v�����̏����X�܂�A�O���[�v�O�̈��H�`�F�[����z�e���Ȃǂ։��̔����s���Ă���B

�i2�j�����_�ɂ����鋍���̕���

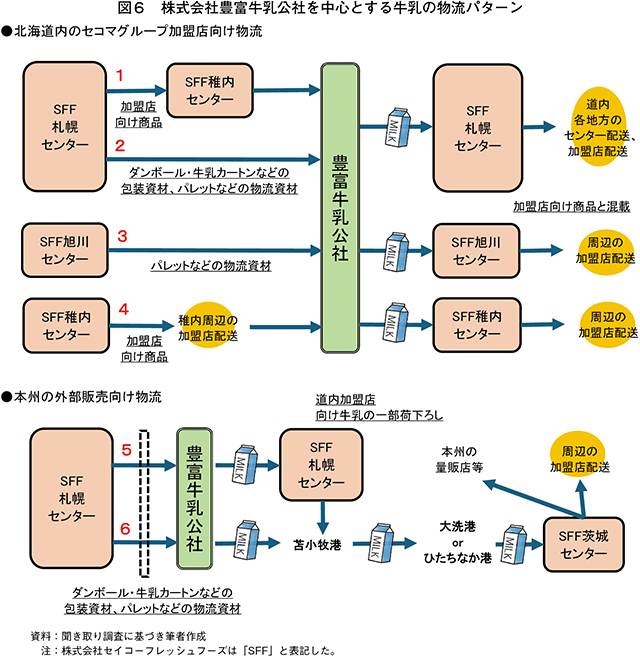

�@�}6�ɁA�L�x�������Ђ𒆐S�Ƃ��鋍���̕����p�^�[�����������B�ʏ�̐����Ǝ҂ł���A��ׂ̃g���[���[�E�g���b�N���H��ɗ��āA�����������̋N�_�ƂȂ�B�������A����̏ꍇ�A�L�x�������Ђ͕����̋N�_�ł͂Ȃ��o�R�n�ŁA���Ԃ̂قƂ�ǂȂ������I�ȕ����̐��ł��邱�Ƃ��킩��B�d�v�Ȗ������ʂ����̂́ASFF���S���e�n�ɐݒu����z���Z���^�[�ł���B

�@�����́A�①�i�`���h�j�Ǘ����\�ȃg���[���[��g���b�N�ŗA�z�����s���B�}�������p�^�[���̉ߒ��ł͓���ԗ��ɂ���щ^�s����{�ŁA�r���̎ԗ��ύX�͂Ȃ��B

�@�܂��A�k�C�����̃Z�R�}�O���[�v�����X���������ł���B

�A�@�p�^�[��1

�@�t�����ӂ̉����X�������i��ύڂ���SFF�D�y�Z���^�[���o�����ASFF�t���Z���^�[�ʼn��낵������B���̌�A�L�x�������Ђŋ�������̂��ASFF�D�y�Z���^�[�ɔ[�i����B���̌�͓����e�n��SFF�Z���^�[�ɋ����͗A������A��������e�n�̉����X�����ȊO�̐��i�Ƃ����ڂ���Ĕz�������B

�C�@�p�^�[��2

�@2�́A1�ƈقȂ�A�L�x�������Ђ֒��s����p�^�[���ł���B�L�x�������Ќ����̃_���{�[���E�����J�[�g���Ȃǂ̕���ނ�p���b�g�Ȃǂ̕������ނ�ς��SFF�D�y�Z���^�[���o���A�L�x�������Ђɂ���玑�ނ�[�i����ƂƂ��ɁA��������̂���B����ȍ~��1�Ɠ��l�ł���B

�E�@�p�^�[��3

�@3��SFF����Z���^�[�N�_�ŁA10�g���g���b�N��p����B���Z���^�[����L�x�������Ђ֗A�����鎑�ނ�ύڂ��ďo�����A�L�x�������Ђɔ[�i����B���̌�A�L�x�������Ђ��狍������̂��āASFF����Z���^�[�ɔ[�i����B���̌�͓��Z���^�[���ӂ̉����X�ɋ����͔z�������B

�G�@�p�^�[��4

�@4��SFF�t���Z���^�[�N�_�ŁA�����X�z���Ɏg�p�����8�g���g���b�N����{�ł���B���Z���^�[����t�����ӂ̉����X�������i��ύڂ��ďo���A�����X�֏��i��z������B���̌�A�L�x�������Ђɗ�������ċ�������̂��ASFF�t���Z���^�[������[�i����B�����̋����́A���Z���^�[������ӂ̉����X�֔z�������B

�@���ɁA�{�B�̗ʔ̓X�Ȃǂւ̊O���̔��𒆐S�Ƃ��������ł���B20�g���g���[���[�ɂ��A���ƂȂ�B

�@SFF�D�y�Z���^�[����L�x�������ЂɎ���o�H�́A�ɗ́A2�Ɠ��l�ɓ��Ќ����̕�E�������ނ�ύڂ���B���͉^����Ђ̏ꍇ�́A���̌o�H�̈ꕔ�ŃZ�R�}�O���[�v�O�̉ו����������Ƃ�����B

�I�@�p�^�[��5

�@5�͊֓������ł���BSFF�D�y�Z���^�[���o�����A�L�x�������Ђŋ�������́A�Ăѓ��Z���^�[�œ��������X�����̋����ȂLjꕔ�����낵�A�{�B�������i��ύڂ���B�Ϗ��q�`������`�A���邢�͂Ђ����Ȃ��`�܂Ńt�F���[�ŗA���ASFF���Z���^�[�ɔ[�i�����B���Z���^�[����͑��̐��i�ƍ��ڂ���č�ʌ����錧�̉����X�A���邢�͋����݂̂ŗʔ̓X�Ȃǂɔz�������B

�J�@�p�^�[��6

�@6���֓����������A5�ƈقȂ��ĎD�ySFF�Z���^�[���o�R���Ȃ��B�L�x�������Џo���̎��_�Ńg���[���[��{�B���������Ŗ��ڂł���A�D�ySFF�Z���^�[�ɗ������K�v�͂Ȃ��Ȃ�B���̏ꍇ�́ASFF���Z���^�[���o�R�����A�ʔ̓X�ɒ��ځA�[�i����邱�Ƃ�����B

�i3�j�����̎����\���̌���Ɍ��������g��

�@�ߔN�ɂ�����L�x�������ЂɊւ�镨���̉��P����A�ȉ��ɗ���B

�@��1�Ƀh���C�o�[�̒����ԍS�����K�v�Ȋ����A���i��7�j��Ԃ̕����ł���BSFF�D�y�Z���^�[����SFF����Z���^�[���o�R���A�L�x�������ЂɏW�ׂɌ������A�����s���h���C�o�[�̍S�����Ԃ������ԉ����Ă����B���̂��߁A����N�_�̖L�x�������Ѝs���̉����ւƁA�D�y�N�_�̈���s���̉����ւɕ����A���ꂼ��̃h���C�o�[�̘J�����Ԃ�Z�k�����B

�@��2�ɁA�O���̔����������̔z���ւ̐ύڗ��̌���ł���B�O���̔����������ɁA�Z�C�R�[�}�[�g�����X����������Ɩ��p�����i�o�b�N�C���{�b�N�X�Ȃǂɏ[ �U

�j�����ڂ��A�ύڗ��������グ�A�L�x�������Ђ���D�y�܂ł̉^�s�����팸�����B�܂��A�֓������̏ꍇ�́ASFF�D�y�Z���^�[�ň�錧�Ȃǂ̉����X�����̐��i�����ڂ��Đύڗ��̏㏸��}�����B

�@��3�ɁA�{�B�ɂ�����①�g���[���[�̑ؗ��h�~��ł���B�Z�R�}�O���[�v�̕����ł́A�k�C������{�B�֍s���ւł͗①�i�`���h�j�g���[���[�̎g�p���������A�t�ɖ{�B����k�C���֍s���ւ͏퉷�i�h���C�j�g���[���[�������B���̌��ʁA�{�B�ŗ①�g���[���[���ؗ�����X���ɂȂ�B������ɘa���邽�߁A��ʓI�ɗ①�g���[���[�͏퉷�g���[���[�����ύڗʂ͒ቺ������̂́A�{�B�̗ʔ̓X����������[�i�����①�g���[���[�ŁA���������X�����̏퉷�Ǘ����i��{�B�ŏW�ׁi�d������ꂸ�ɏ퉷���p�j���A�k�C���֖߂��ւ�K�X�^�s���Ă���B

�@��4�ɁA�֓��n���ɂ��������̊O���̔����������̏T4��z������T5��z���ւ̑��ւł���B1��������z���ԗ����̕�������ʂ��ĕ����Ǝ҂̎ԗ���z�Ɩ��̉��P��h���C�o�[�̍S�����Ԃ̒Z�k���Ӑ}���Ă���B

�@���l�ɁA���̎����ɂ����Ă�����̗j���ɔ[�i���W�����Ȃ��悤���O�������A�j���U���邱�ƂŎԗ��^�s���̕�������}���Ă���B

�@��5�ɁA3���g���[���[�i�킯����ԗ��j�̑��Ԃɂ��1�ԓ�����A���\�͂̑����ł���B�]���A�g���[���[��2���^�C�v����ʓI�ł��邪�A3���^�C�v�̃g���[���[�����ɂ���āA�A���\�͂��ł���B2020�N�����瓱�����J�n���A�����_�őS�̂�3����1���x��3���g���[���[�ƂȂ����B

�@��6�ɁA�䕗��\����ȂNjG�ߓI�ȍЊQ�������ɂ�����[�����[�h�^�C���̊ɘa�ł���B���O�Ɏ����ɋ��͂����߁A�����Ă���B�ߔN�́A���V��ɂ�錇�q�p�x���オ��A��֎�i�̂Ȃ��t�F���[���q�̉e�����傫���Ȃ��Ă���B

�i��7�j�����A���́A�z���Z���^�[�ɉו����W�Ă����^�̃g���[���[�ȂǂŗA��������@�ł���B

5�@������

�@�Ō�ɁA�ȏ�̎��ᕪ�͂܂��A�~���N�E�T�v���C�`�F�[���������I�Ɉێ�����������l�@����B���ᕪ�͂��������Ƃ́A�T�v���C�`�F�[�����ێ����邽�߂ɂ͕����̎�������D�悵�Č�������K�v������Ƃ������Ƃł���B

�@��t���Ƃ̎���ł́A�S�����o�ׂ̃p���b�g���̂��߂ɁA���i�܂̌`��яd�ʕύX�����{�����B����ɂ���āA���ƃ��[�J�[�Ƃ��Ă͐����E���������̒ቺ�i���q�j�A�c�Ƒq�ɂł͈قȂ�p���b�g�`��̍��݂ɂ��ۊnj����̒ቺ���N���Ă���B�܂��A�����҂̑��ł́A�H��̎���ݔ��E�̐��̕ύX���K�v�������Ɛ��������B��t���Ƃ́A�����ҁE�W�Ǝ҂ւ̐������痝�������A���{�܂Ő��N�Ԃ������ĐT�d�������Ɏ��s�����B�u������2024�N���v��ʂ��ĕ������̎Љ�I�ȔF�m�����܂�ɂ�āA�����̐��̕ύX�������₷�����ɂȂ��Ă���Ƃ�t���Ƃ͕]������B

�@�L�x�������Ђ̎���́A�u������@�v�̒��ŁA�L�x�������Ђ��܂ރZ�R�}�O���[�v�̋��݂Ɗv�V���������Ă���B�������Ƃ̌����I�ȉ^�p���x�[�X�Ƃ��ď����ƁE�����ƁE�������ƂȂǂ��\�z����A�ƕ�������̓I�ɊǗ�����SFF���Z�R�}�O���[�v���ƑS�̂̊j�ƂȂ��Ă���B���ᕪ�͂ł́A�����X�����ɐݒu���ꂽ�z���Z���^�[���A�����I���_��ȕ����̐��ɉʂ����Ă�����������炩�ƂȂ����B�����Ȃ����Ċ�Ƃ̒��j�ƂȂ���v���Ƃ��Ȃ��Ƃ����_���A�悭�����ł��鎖��ł���B

�@�����́A����܂ł͏����i���I���ʁj�ɋK�肳�ꂽ�]���I�Ȋ����ł������B�܂�A�����́A���i�̔��⌴�ޗ����B�̕K�v�ɉ����Č��������Ώۂł������B�������Ȃ���A���Ɍ��݂̔_�����ł́A��Ɗ�����T�v���C�`�F�[�����ێ������ŁA�������{�g���l�b�N�ɂȂ鎖�Ⴊ����������B�K�v�Œ���̕����l�b�g���[�N���W�҂̓w�͂�ʂ��Ĉێ�������ŁA���̕������x�[�X�Ƃ��Ċ�ƁE�_�Ǝ҂̐��Y�E�̔�������T�v���C�`�F�[���̂�������������ׂ�����ɂȂ��Ă���Ƃ����悤�B

���p����

�E���Y�铿�i2019�j�u�k�C�������̉ۑ�Ɣ_�Ƃւ̉e���v���Y�铿�E�y�c�`���w���ς���_�Y���A���x�k�C���_�ƃW���[�i���X�g�̉�App.13-43

�E���Y�铿�i2023�j�u�H����n�k�C���̔_�Y���i�̋������S���e�n�ɂ����炷�e�����́v

�E�����G���ҁw�H����n�k�C�����x���镨���l�b�g���[�N�̉ۑ�Ƌ��Չ��Ɍ������헪�x���������ЁApp.32-64

�E���c���F�i2024�j�u�ƊE�S�̂ŋ����������\�ȕ����ցv�wAFC�t�H�[�����x72�i4�j�App.3-6

�E�����\�ȕ����̎����Ɍ�����������i2023�j�u�����\�ȕ����̎����Ɍ����������� �ŏI���܂Ƃ߁v�Ahttps://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001626756.pdf�i2025�N6��20���Q�Ɓj

�E���y��ʏȑ�������Ǖ�������ہi2023�j�w�ݕ��A���̌����ɂ��āi�ߘa5�N7���j�x�Ahttps://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/content/001622302.pdf�i2025�N6��20���Q�Ɓj

�E�ےJ�q�ہE�e�J�S�q�i2021�j�u�k�C���ɂ�����H�r�W�l�X�ƕ����헪�|������ЃZ�R�}�̃T�v���C�`�F�[���\�z�|�v�w�_�Ǝs�ꌤ���x30�i2�j�App.52-59

�E�����r�`���E���c邁E�e�`�v�i2021�j�u�n�k�ЊQ���~���N�T�v���C�`�F�[���ɋy�ڂ��e���Ɗ�����̉ۑ�|����30�N�k�C���_�U�����n�k������Ƃ��ā|�v�w�t�[�h�V�X�e�������x28�i1�j�App.16-28�Ahttps://doi.org/10.5874/jfsr.28.1_16

�E�����r�`���i2021�j�u�V�^�R���i�E�C���X�����ǁiCOVID-19�j��@�̗��_���Ƃւ̉e���Ǝ��������V�X�e���v�w�t�[�h�V�X�e�������x28�i3�j�App.172–185�Ahttps://doi.org/10.5874/jfsr.21_00041

�E�R���^�j�i2024�j�u�����\�ȕ����̐��\�z�ւ̃z�N�����̑Ή��ɂ��āv�w�n��Ɣ_�Ɓx132�App.13-21