�z�[�� > �{�Y > �{�Y�̏�� > ���������̌����ړI�Ƃ����X���[�O���[�C���O�{��̗��p����ѓ��{�̓��{�{���Y�ɂ�����Ή��\��

������Д_�ђ��������������@���T�[�`���\�����[�V������2���@�������@�Гc�@�S���q

�y�v��z

�@���������̊ϓ_����A���ǂɂ�萬�����x�������Ȃ����u���C���[�iFG�{��j����������{��iSG�{��j�ɐ�ւ��铮�������ɉ��B�ő����Ă���BSG�{���FG�{��Ɣ�ו��������������Ƃ������̂́A�R�X�g������ׂ̑����͒Z�����B���{�ł́A��������^�C�v�̖����{�̈ꕔ�ƒn�{��SG�{��ɑ�������B���݁A�����ł͕����ɋN������SG�{��̎��v�͌����łȂ����̂́A�O���n��ƂȂǂ����{��SG�{��ւ̈ڍs����������ہA���Y�{��A�Ԍ{�A�n�{�͂��̑ΏۂƂȂ�\��������B

1�@�����̔w�i�A���@�ƖړI

�i1�j�����̔w�i

�@�{���͐��E�ōł��������Y����Ă���H���ł���A���̐��Y���x����̂́A�����I�Ȑ��Y��ړI�ɊJ�����ꂽ���p�{�u���C���[�̑��݂��B�������A�����ǂɂ��u���C���[�̐������x����͎��a�̑����������A�u���C���[�̃A�j�}���E�F���t�F�A�i�ȉ��uAW�v�Ƃ����j�Ȃ��Ƃ̌��O����A����������p�{�ւ̈ڍs�����B�ȂǂŌ�����B���������{��̓X���[�O���[�C���O�{��i�ȉ��uSG�{��v�Ƃ����j�ƌĂ�A��{�I�ɂ͖��Ԏ哱�ŗ��p���g�債�Ă���B

�@���{�ł͉��B�ɔ�ׁAAW�ɔz���������ҍs���͌����ł͂Ȃ��B�������A�̗��{�̕������̂悤�ɁA�O���[�o����Ƃ̒��B���j�̌��i�������{�̐H�i��ƂȂǂ̌o�c�ɂ���������邱�ƂŁAAW�ւ̔z�������������{�Y���̋����ʂ͊g��X���ɂ���B���̂��߁A���{�ł��A����͌{�����B��Ƃ̈ӌ��ɉ�����SG�{��̎��v�����܂�\��������B���{�ł͊��Ƀu���C���[�Ɣ�א����̒x�����p�{�̐��Y�̐����\�z����Ă���A������SG�{��Ƃ��Ă̔̔��\�����l�@����B

�i2�j�����̕��@�ƖړI

�@�f�X�N�g�b�v��������ыƊE�W�҂ւ̕����������{���A�����O�ł�SG�{��̕��y�̔c����AAW�ɋN������SG�{��̍������v�ւ̑Ή��\�������������B�C�O�̏ɂ��ẮA�I�����C���ŊW�c�̂ɕ���������B�܂��A�����ɂ��ẮASG�{��ɑ�������悤�Ȍ{���̔��K�͂ɒ��ڂ���4�����I�����A����������B

2�@�u���C���[�Y�Ƃ̊T�v

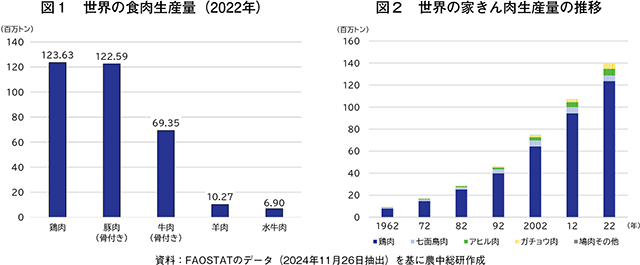

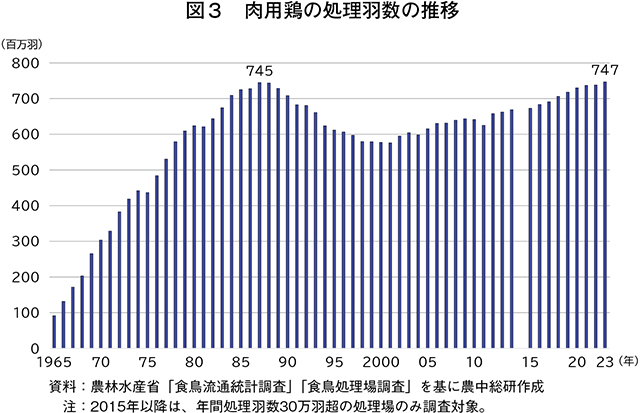

�@�{���́A���E�Ő��Y�����Ƃ������89�����߁A�H������Ō��Ă��ؓ��Ɠ��l�ɐ��Y�ʂ������i�}1�j�B�{���̑�K�͂Ȑ��Y���\�ɂ����̂��u���C���[�ŁA����͒Z���Ԃŏo�ׂ������p��{�̑��̂��B���A�H�Ɣ_�Ƌ@�ցiFAO�j�ɂ��A2015�N�̌{�����Y�ʂɐ�߂�u���C���[�̊�����93.1���ɒB����B�u���C���[�Y�Ƃ�1960�N��ɐ��E���ɕ��y���Ĉȍ~�A�{�����Y�ʂ͉E���オ��Ő��ڂ��i�}2�j�A���E���̐l�X�̏d�v�Ȃ���ς����ƂȂ��Ă���B

�@���E�I�Ȍ{���̐��Y�ʂ̑����ɂ́A�u���C���[�̈����ǂ��傫����^���Ă����BZuidhof��i2014�j�́A1957�N����2005�N�ɂ����ău���C���[�̐�������400�������A�����v������50�����P���A�勹�̏d�ʂ����������ƕ���1�j�B

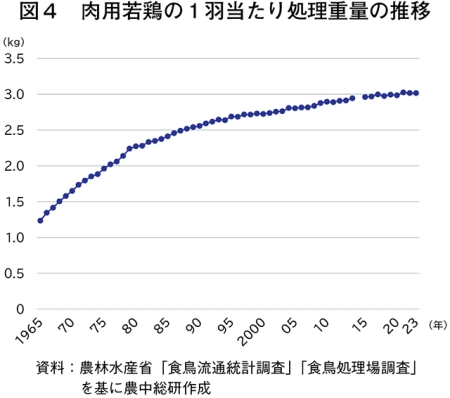

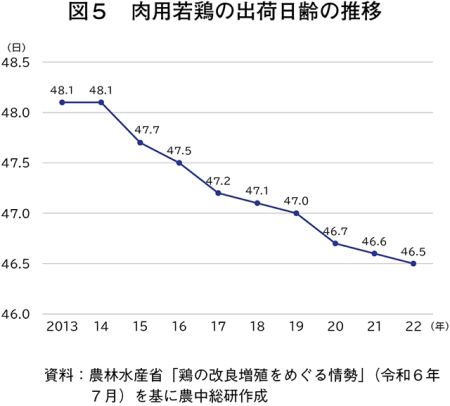

�@�u���C���[�Y�Ƃ̍L����͓��{�ł�������B���{�̃u���C���[���Y��1960�N��Ɏn�܂�2�j�A65�N�ȍ~�̏����H���͑����̈�r�����ǂ����i�}3�j�B89�N�ȍ~�͗A���{���̎��v����w�i�Ɍ����������̂́A2000�N�ȍ~�͍Ăё������A23�N�ɂ͉ߋ��ő���7��4683���H�ɒB�����B�܂��A1�H������̏����d�ʂ́A1965�N����2023�N�ɂ�����2.5�{�ɑ����i�}4�j�A�Ӊ�����o�ׂ܂ł̓������Z�k���i�}5�j�A���Y�����͌��サ�Ă���B����ɂ́A�����ǂ����łȂ��A���Y�҂ɂ�鎔�{�Ǘ����@�̉��P����^���Ă���ƍl������B

3�@�X���[�O���[�C���O�{��Ƃ�

�i1�j�t�@�X�g�O���[�C���O�{��̂����炷�f�����b�g

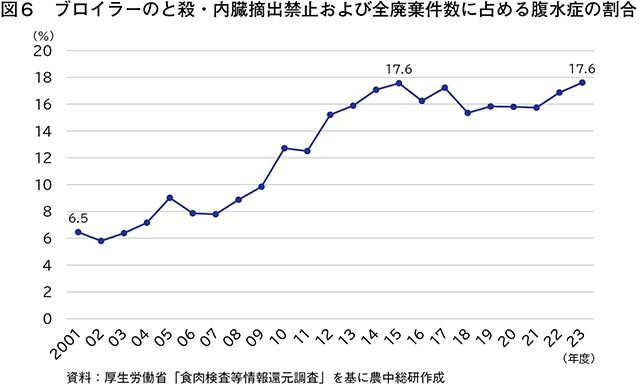

�@�����ǂɂ���đ����傫����悤�ɂȂ����u���C���[�iFast-growing�{��q�ȉ��uFG�{��v�Ƃ����r�j�́A���̑��̂������ł������̎��a�ɂ�����₷���Ȃ����B�Ⴆ�A�}���ȑ��̂ɂ��r�ُ̈��s�������̒ቺ�A�ڐG���畆���A�����ǂȂǂ���������3�j�B�����̎��a�͔p�������㏸�����A�{�{�Ǝ҂̌o�ϓI�����������N�����B�����i2013�j�ɂ��A�����ǂ̔�����1990�N���납�琢�E�e���ʼnۑ�ƂȂ��Ă���4�j�B���{�ł��A�����͖��炩�ł͂Ȃ����A�H�������łƎE�E�����E�o�֎~����ёS�p�����ꂽ�H���ɐ�߂镠���ǂ̊�����18���ƍ��~�܂肵�Ă���i�}6�j�B

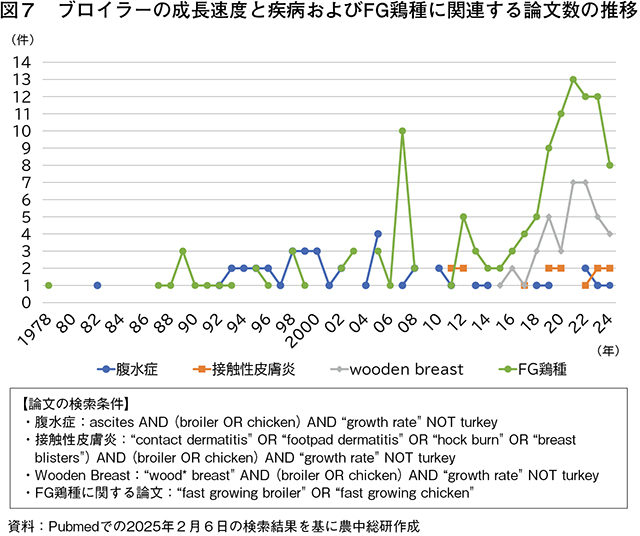

�@����ɋߔN�ł́A�{���̕i�����ቺ����u�ُ�d���{���iwooden breast�j�v�ȂǂƐ������x�̊֘A���c�_����Ă���B�M�҂��č�������w�}���ق̘_���f�[�^�x�[�X�uPubmed�v�ł���玾�a�̗p����܂ފw�p�_������������ƁA�uwooden breast�v�Ɓugrowth rate�i�������j�v���܂ޘ_������2010�N��ȍ~�A�����X���ɂ������i�}7�j�B�܂��A�uFast growing broiler�ichicken�j�v���܂ޘ_�������A����10�N��ȍ~�ɑ����Ă���A�c�_�̊����������������B

�@���̂ق��ɂ��A������������{��͏��M�X�g���X���₷���Ƃ̎w�E������3�j�B���E�I�ȋC���㏸�͍�����p������Ƒz�肳��A���Y�����̌���ɂ͑Ϗ��M�������̏d�v�Ȍ`���Ƃ�����B

�@���̂悤��FG�{��̌o�c�ʂł̎�_�́AAW�̖ʂł���_�ƂȂ蓾��B�Ⴆ�A�r�ُ̈��ڐG���畆���́A����s�������鎩�R���ɁA���Q����ю��a����̎��R�Ȃ��Ă���ƕ]������Ă��܂�3�j5�j6�j�B������Ƃ̃G�r�A�W�F���Ђ́A�����̉ۑ��F������FG�{��̈����ǂ��s���Ă���Ƃ݂��A���Y�����ȊO�ɂ��r�̌��N�Ȃǂ̂��܂��܂Ȉ��ڕW��ݒ肵�Ă���7�j�B

�i2�j�t�@�X�g�O���[�C���O�{��Ɣ�ׂ��X���[�O���[�C���O�{��̓���

�@�������x�̏㏸�ɋN������ۑ�̉�����̈���A���X�͕���������L�@�{�{�Ȃǂ̃j�b�`�s������ɊJ������Ă����A�����̒x���{��uSlow-growing breed�v�̗��p���B���{�ł̌Ăі��́u�X���[�O���[�C���O�v�u�X���[�O���[�C���O�{��v�u�X���[�O���[�C���O�i��v�u�X���[�E�O���E�X��v�Ȃǂ��܂��܂ŁA��r�I�V�����T�O�Ɛ��@�����B�C�O�ł́uSlow-growing breed�v�Ȃǂ̕\�����������߁A�{�����́A�����̒x���{��̌ď̂Ƃ��āuSG�{��v��p����BSG�{��̓����̗ʂ�FG�{��Ɣ���Ȃ��A��ʓI��AW�̐����͍����Ƃ����B

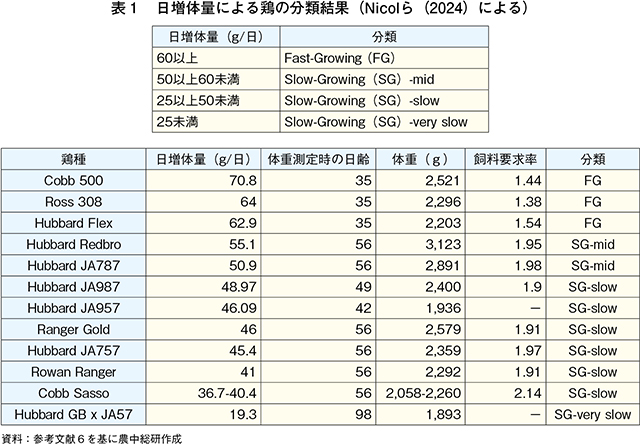

�@FG�{���SG�{��͓����̗ʂŋ敪�����B�������A���E���ʂ̖��m�Ȓ�`�͂Ȃ��A�敪���@�͌����҂ɂ���ĈقȂ�B�]���́A�����̗�50g�ȉ���SG�{��Ƃ��Ă������ANicol��i2024�j�́A��ʓI��FG�{��̓����̗ʂ�60g�������Ƃ��āA60g��FG�{���SG�{����ASG�{��������3�敪����6�j�i�\1�j�B�����v�����i1kg�̑��̂ɕK�v�Ȏ����̗ʁj��SG�{��ō����ASG�{���FG�{��Ɣ�א��Y�������Ⴂ�ƕ�����B

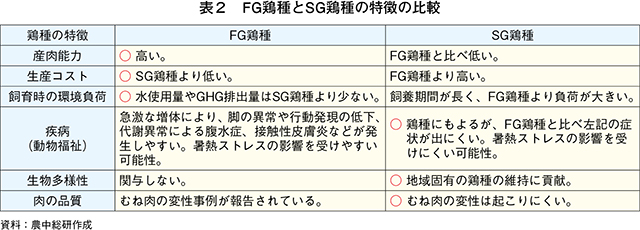

�@���ɁAFG�{���SG�{��̓����������i�\2�j�BFG�{��́A�����̗ʂ��傫��������Ԃ��Z�����߁A�Y���\�́A���Y�R�X�g�A�����ׂ̓_��SG�{����D��Ă���ƌ�����B����ASG�{��́A���a�̔������ɂ�������̕i���ʂŗD�ʐ�������B�Ȃ��ASG�{��ɑ�������ݗ���̎��v�������Ă���n������邱�Ƃ���ASG�{��ɂ͐������l���Ɋ�^���鑤�ʂ�����B

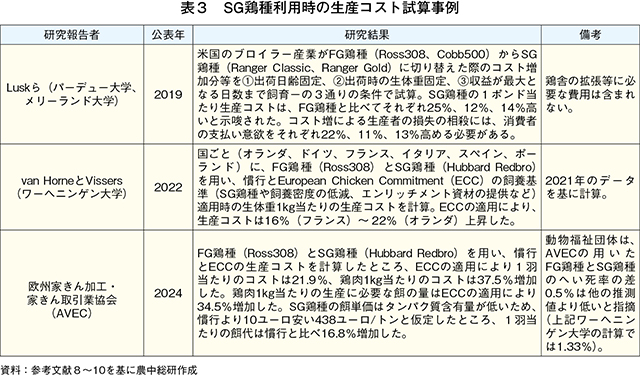

�@SG�{��ւ̈ڍs�Ȃǂ�z�肵�����Y�R�X�g�̎��Z������ƁA���Y�R�X�g�͂����ނ�2�`4����������8�j-10�j�i�\3�j�BSG�{��͎�����Ԃ��������ߎ������l�����������ق��A�{�ɂ̉�]���̌����ɂ����1�H������̎{�ݔ����������B���̐��Y�R�X�g���J�o�[�ł��鍂���i�ł̔̔����\���Ƃ����_�́A����ASG�{��̎����\�Ȑ��Y�̐��̍\�z�̉ۂ�傫�����E����Ƃ݂���B

4�@�C�O�ɂ�����SG�{��̗��p���i�Ɋւ�����g��

�i1�jSG�{��̎��{���܂ޓ��������ɂ�����w�j��F���x��

�@�����̗ʂ̑傫��FG�{��̗��p�͓��p�{��AW��ቺ������Ƃ̌��O����A���Ă̓��p�{��AW��F���邢�����̘g�g�݂ɂ͌{��̊���݂����Ă���i�\4�j�B�����̂قƂ�ǂ͓��������c�̂ɂ���ĉ^�c����Ă���A�f���}�[�N�̂悤�ɍ����F���x����ݗ��������������B�F����ɂ́A�����̗ʂ�����̌{����g�p���邩�A�����̗ʁA�������⎾�a�A�r�̌��N�i���l�X�R�A�j�Ȃǂ��l�����Ċe�c�̂��I�肵������̌{����g�p����K�v������B�Ȃ��A�����̒c�̂͐������a�ɂ����FG�{�����������Ă邱�Ƃ�F�߂Ă��Ȃ��B

�i2�j�C�O�ɂ�����SG�{��̕��y��

�@���̂悤�ɁASG�{��̗��p�͊�{�I�ɖ��Ԏ哱�Ő��i����Ă���BSG�{��̕��y�c���̂��߁A���������c�̂������グ��Better Chicken Commitment�iBCC�j�̐i�������Ă݂悤�BBCC�́A���������c�̂��쐬�������p�{�̕����Ɋւ��鎔�{�Ȃǂ̊�Ɋ�Ƃ��Q�悵�A�Q�悵����Ƃ͊����܂ł�BCC�̊�����{���̒��B������100���܂ň����グ��Ƃ����d�g�݂��B��ɂ͌{��⎔�疧�x�A�ƒ{�Ȃǂ��܂��܂ȍ��ڂ��܂܂��B

�@BCC��2016�N�ɕč��Ŕ������A���B�ł�17�N�Ɏn�܂����B���̎��g�݂͉p���A���B�E�j���[�W�[�����h�A�J�i�_�A�u���W���ɂ��L�����Ă���BBCC�����߂�{��̊�͒n��ɂ���Ď�قȂ���̂́A�p���̓��������c�̉p�����������s�Җh�~����iRSPCA�j��Global Animal Partnership�iG.A.P.�j�̔F��{��Ƃ̌݊������������Ă���B�B�������͒n��ɂ���ĈقȂ�A���B�ł�26�N���ƂȂ��Ă����i��1�j�i�\4�j�B

�@���ɎQ���Ɛ��̑����k�ĂƉ��B�̐i��������ƁA23�N���_�ŁA�k�Ăł̓O���[�o����Ƃ��܂�230�Јȏ�A���B�ł�378�Ђ�BCC�ɎQ�悵��11�j12�j�B�������A���̐i����23�N�ɕ�����Ɛ��͖k�Ă�52�ЁA���B��55���i��2�j�Ɍ�����11�j13�j�B���Ɍ{��̈ڍs�Ɋւ���i���́A���疧�x�̒ጸ�ȂǑ��̍��ڂƔ�ׂĒx��Ă���B����́A������Ԃ̒���SG�{��̗̍p�ɂ���Đ��Y�R�X�g���㏸�����邽�߂Ƃ����14�j�B���ہASG�{��ւ̈ڍs������������Ɓi�č�2�ЁA�p��1���i��3�j�j�͍����i�т̐��i��̔�����ƑԂŁA�����SG�{��̌{���͍������w�ւ̗��ʂ���Ƃ݂���B���O�H��Ƃ�SG�{��̋����ʕs���𗝗R�ɒB��������扄�����铮��������A�����ʂ�̖ڕW�B���͌��ʂ��ɂ����B

�i��1�j2023�N���܂łɎQ�悵���ꍇ�B

�i��2�j���������c�̂̒����ΏۂƂȂ���85�Ђ̂���55�ЁB

�i��3�j���N�{���݈̂ڍs���������Ă���B

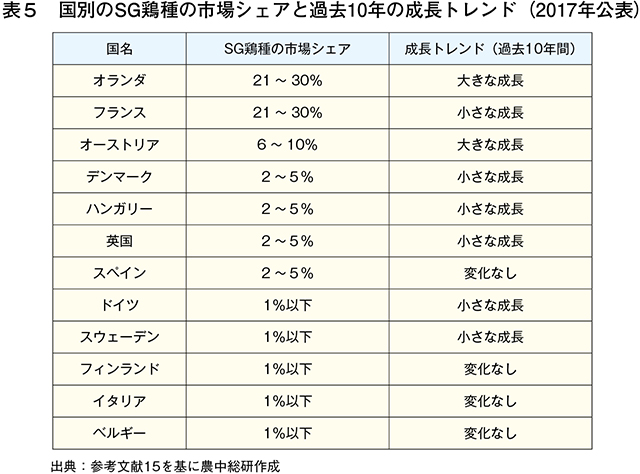

�@���ɁA���ʂ�SG�{��̎s��V�F�A�����Ă݂悤�B2017�N�Ɍ��\���ꂽ���ʂ�SG�{��̎s��V�F�A�́A�I�����_�A�t�����X��21�`30���ƍ���15�j�i�\5�j�B�I�����_�ł́A���������c�̂̐ϋɓI�Ȋ����̉e��������A24�N�����ɂ̓X�[�p�[�}�[�P�b�g�Ŕ̔������v���C�x�[�g�u�����h�̐��N�{���͂��ׂ�Beter Leven1���iSG�{��Ή��̌{���j�̐��i�Ɉڍs��16�j�A24�N�ɂ͊O�H�Y�Ƃł̎g�p���n�܂���17�j���߁A�����̃V�F�A��3�����Ɛ��������B

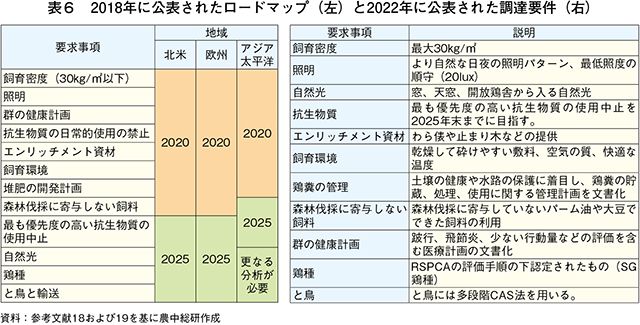

�@�Ō�ɁA�O���[�o����Ƃ̎��g�݂���SG�{��̕��y���l�@�������B�uIKEA�v�̃u�����h���ŏ������Ƃ�W�J����Inter IKEA Group�́AAW�Ή��̂���SG�{��ւ̈ڍs�ڕW�����\���Ă���18�j19�j�i�\6�j�B23�N�ɂ́A�����A�k�āA���B�̓��O���[�v�X�܂Œ���{���~�[�g�{�[���̌��ޗ��͒��B�v���̑啔���������Ƃ̂��Ƃ�20�j�B�������A�k�ĂƃA�W�A�n��ɂ�����SG�{��̋����̏��Ȃ����ۑ�Ƃ��Ă���20�j���Ƃ���ASG�{��ւ̈ڍs�ɂ͒n�捷������Ɛ��@�����B

�i3�j�C�O�ŃX���[�O���[�C���O�{��̗��p���i�W����v��

�@���̂悤�ɁA�n�捷�͂�����̂́A���ɉ��B�̈ꕔ��SG�{��ւ̈ڍs���i��ł���B���̗v���́A�����ƌ����̊�Ɖ��l�̌���Ə���҂�AW�ւ̊S�̍����ƍl������B

�@�ߔN�A��Ƃ�AW�Ɋւ�����g�݂������Ƃ��璍�ڂ����悤�ɂȂ�A�u�{�Y�����������X�N�E���^�[���iFAIRR�j�v��u�{�Y�����̕����Ɋւ���r�W�l�X�E�x���`�}�[�N�iBBFAW�j�v�Ƃ������@�ւ�AW�Ɋւ����Ƃ̊i�t���s���Ă���B���҂̕]�����ڂɂ�SG�{��̗��p���܂܂�邽�߁A�����Ƃ̕]�������ړI��SG�{��̗��p�͐i�W����\��������B

�@�܂��A���Ăɂ�AW�̎v�z�ɋ����������҂������B����̓L���X�g���i�v���e�X�^���g�j���ł͋��`��ʂ��āu���������E�ƒ{���Ă悢���A���̗��p�ɕs���łȂ����蓮���̂������ɂ�����˂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����v�z���L���������߂�21�j�B�������A���������c�̂ɂ��A�{�킩��̓P�[�W�t���[�̂悤�Ɂu�s���̎��R�v���A�z����ɂ����A����҂̌{��ւ̊S�͂܂��Ⴂ�B���B�ψ���́A�u���O�ւ̃A�N�Z�X�v�Ƃ���������҂̊S�̍���AW�̊�ɑ��Ă̓v���~�A�����i�̎x���ӗ~�������X��������ꂽ�Ǝw�E���Ă���22�j�ASG�{���AW�̊֘A������ɔF�m�����A����҂�SG�{����v�͊g�傷��ƍl������B

5�@���{�ɂ�������p�{�̐��Y����

�i1�j���{�Ő��Y����Ă�����p�{�̎��

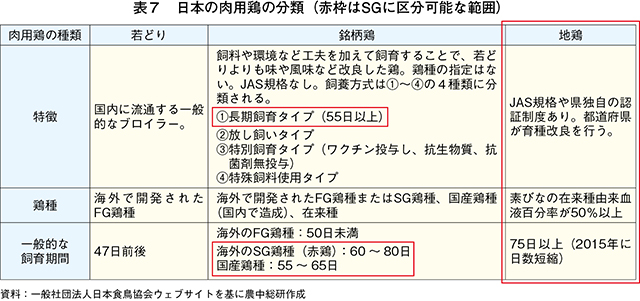

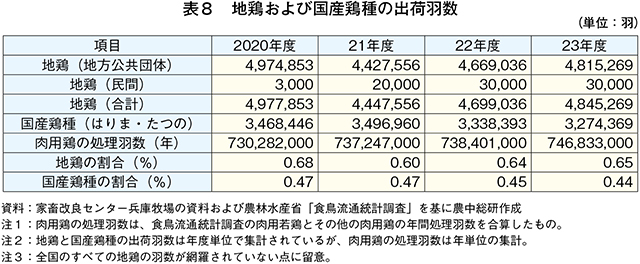

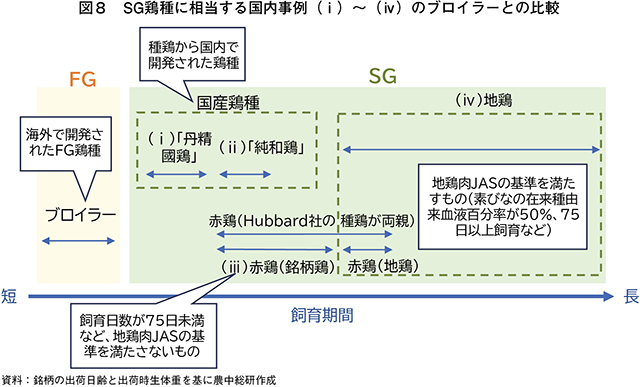

�@���ɁA���{�̓��p�{�̕��ނ܂��ASG�{��ɑ���������p�{�̍����ł̐��Y�����Ă������Ƃɂ���B���{�Ő��Y����Ă�����p�{�́A��ǂ�i������u���C���[�j�A�����{�A�n�{��3��ނɕ��ނ����i�\7�j�B�u���C���[�͊C�O�̈���Ƃ��J������FG�{��ŁA��ʓI�Ȏ�����Ԃ�47���O��ƁASG�{��ɂ͊Y�����Ȃ��B��������^�C�v�̖����{��SG�{��ɊY�����邪�A�C�O�̓��������c�̂�FG�{��̒��������F�߂Ă��Ȃ����߁A���̂̒x���{��̂�SG�{��ɑ�������ƍl����B�Ⴆ�A�Ɨ��s���@�l�ƒ{���ǃZ���^�[���ɖq��i�ȉ��u���ɖq��v�Ƃ����j�ɂ���ĊJ�����ꂽ���Y�{���A�t�����X�̈����Hubbard�Ђ̎�{�𗼐e�Ƃ���Ԍ{�Ȃǂ��B�n�{�́A�u�n�{���̓��{�_�ыK�i�iJAS�j�v�̎��{��������̂ŁA������Ԃ͂Ӊ���75���ȏ�ł��邱�Ƃ���ASG�{��ƌĂׂ�B

�@���ׂĂ̒n�{���ԗ�����Ă��Ȃ��_�ɂ͗��ӂ��ׂ������A�\8������Ɠ��p�{�S�̂ɑ���n�{�̏o�H���̊�����0.6�`0.7���A���Y�{���0.4�`0.5���Ő��ڂ��Ă���AFG�{��̊��������|�I�ɍ����B

�i2�j���p�{�̓��������ɌW����g��

�@�_�ѐ��Y�Ȃ́A���{��AW�̐��������ې����Ƃ��ׂ��A���ۏb�u�����ǁiWOAH�j�R�[�h�̓��e�Ɋ�Â��u�u���C���[�̎��{�Ǘ��Ɋւ���Z�p�I�Ȏw�j�v��2023�N�ɍ��肵���B���w�j�ɋL�ڂ��ꂽAW�̑���w�W�ɂ́A���l��ڐG���畆���A�e��s���̌����Ƃ������A���̂Ƃ̊֘A������Ă�����̂��܂܂��B�������A���w�j�ɂ͓����̗ʒጸ�̂��ߌ{����w�肷��悤�ȋL�ڂ͂Ȃ��A���{�ł͒��������̂�AW��̖��Ƃ͑����Ă��Ȃ��ƍl������B

�@�܂��A�{��̊���܂ތ{���̔F�ؐ��x�́A���Y�{��̎w�肪����u�����\���ɔz�������{���E�{��JAS�v�i��4�j�ƒn�{��JAS��2��ނɌ�����B�������A�������AW�̌����ړI�Ɍ{����w�肵�����̂ł͂Ȃ��B

�i��4�j���Y�{��⎔���p�Ă̗��p�Ȃǂ�ʂ��āASDGs�̎����Ɏ�������g�݂̈�Ƃ��Đ��肳�ꂽ���́B

6�@���{�ɂ�����X���[�O���[�C���O�{��̗��p����

�@���̂悤�ɁA���{�ł͂�������{��̃V�F�A�͒Ⴍ�AAW�̊ϓ_����{����߂�F�������Ȃ����ASG�ɑ�������{��𗘗p���u���C���[�Ƃ̍��ʉ���}�鐶�Y���Ⴊ����B�ȉ��ł́ASG�ɑ�������{��̍�������Ƃ��āA���ɖq�ꂪ�J���������Y�{����g�p���������{�ł���u�O�����{�v�Ɓu���a�{�v�A�C�O��SG�{��Ƃ��ėp�����Ă�������Hubbard�Ђ̎�{�𗼐e�Ƃ���Ԍ{�i�����{�j�A�n�{�ɒ��ڂ��A���ꂼ��̓�����Y�̔��������r�������B

�@�����̎���́A������Ԃ��u���C���[���������i�}8�j�B�i�@�j�̎�����Ԃ�55���ȏ�A�i�A�j�͖�60���ȏ�A�i�B�j��60�`80�����x�A�i�C�j��75���ȏ�\�ŁA�o���̐��̏d�i3kg���x�������j��������̗ʂ��v�Z����ƁA���ׂ�SG�{��ɕ��ނ����B��������ɂ��a�̕K�v�ʂ͑����A���Y�R�X�g�������Ȃ�B���Y�{���Ԍ{�̉������i�̓u���C���[��2�{�O��A�n�{�̏������i��2�`4�{���x�ł���B

�@�{�̌��N�╟�������̍�����PR���Ă���̂́A�u�O�����{�v�ƁAHubbard�Ђ�SG�{�킪���e�̐Ԍ{�i�����{�j�ł���B�u�O�����{�v�́A��ɐ����N���u���ƘA�����������g���A����̑g���������ɔ̔�����Ă���B������茒�N�Ɉ�������N�Ȍ{�Ƃ����R���Z�v�g���u�O�����{�v�̍w���ɂȂ����Ă���悤�ł���B��҂̐Ԍ{�ɂ͕����̖���������AG.A.P.��k�Ĕ�BCC�ŗ��p�\�Ȃ��̂�����B�Ԍ{�̃T�v���C�`�F�[���Ɋւ���Ƃ�2018�N�ɐݗ�������ʎВc�@�l���{�Ԍ{����́A�u�X���[�E�O���E�X�v�Ƃ����L���b�`�R�s�[���f���A���p�{��AW�Ɋւ����M�⏬���Ǝ҂ւ̃��x���Ȃǂ�ʂ��āA�Ԍ{�͌��N�Ȍ{�Ə���҂�PR���Ă���i�}9�j�B����PR��]�����ĐԌ{���̗p���鏬���X������B�����Ƃ̊�����Ѓ��}���g�i�ȉ��u���}���g�v�Ƃ����j���A24�N�Ɍ{���̈��H�X���J���A�X�܂Ō{���AW�Ɋւ����M���s���Ă���B���̂悤�Ȋ�����ʂ���SG�{��̔F�m�x���オ���҂����B

�@����A�u���a�{�v�ƒn�{�͂��̂悤��PR���{��̊ϓ_����s���Ă��Ȃ��B������Ѓj�`���C�t���b�V�����̔�����u���a�{�v�́A�ؑ@�ۂׂ̍��ɂ��H���̍��ʉ��A��{���獑�Y�A�����p�Ă̗��p��{�ӂ�Ҍ��ɂ��z�^�_�Ƃ̎��H�����݂ł���B�u���a�{�v�̐������ɂ₩�ł���͎̂�{�̓����ɋN�����Ă���AAW�Ɗ֘A�t����PR�͍s���Ă��Ȃ��B�Ȃ��A�u���a�{�v�������ŏ��߂Ď擾�����u�����\���ɔz�������{���̓��FJAS�v�̗v�������ɂ�AW�ւ̔z�����܂܂�邽�߁A�F�؎擾�ɂ��AW�ւ̔z����PR���₷���Ȃ��Ă���B�n�{�́A�H���A�n�搫�A�������݂ŁA�����i�т̊O�H�X��S�ݓX�����̔̔��������B�������x�̒x���͌{�̓����ɋN���������A�����AW�̊ϓ_��PR���Ă��Ȃ��B�܂��ASG�{��Ɋ֘A�����n�{�̎��v���m�F�ł��Ȃ������B

7�@�l�@

�@�����ǂɂ���đ�����悤�ɂȂ���FG�{��̎�_���������邽�߁ASG�{��̗��p�͑�������BFG�{���SG�{��͓����̗ʂŋ敪����邪�AFG�{��͏�Ɉ����ǂ���ē����̗ʂ��ω����邽�߁A�敪���@�͌Œ肳��Ȃ��_�ɗ��ӂ��ׂ����낤�B�܂��AFG�{��̌��N�ʂ����ǂ���Ă��邽�߁A�{�����Ő�������FG�{��̎�_���ω�������B

�@���B��k�Ăł́A���Ԋ�Ǝ哱��SG�{��ւ̈ڍs��i�߂铮����������B�������AAW�ւ̊S���������B�ł����Ă��ASG�{���FG�{��̃V�F�A�͋t�]���Ă��Ȃ��B���̗��R�́A�����ʂ̕s����ASG�{���AW�̊֘A���\���ɔF�m����Ă��Ȃ����Ƃɂ��A�����̔����i�ɑ������Ҏ�e���̒Ⴓ�ƍl������B�����ł͌{�ɂ̐V�݂͊��K���Ȃǂō���ƌ����A�{�����Y�ʂ̈ێ����l�������SG�{��ւ̊��S�ڍs�͓���Ɛ����������̂́A�A�o���̃u���W����^�C��SG�{��̎��炪�g�傷��A���Y�ʂ̉ۑ�͉�������\��������B

�@���{�ł́ASG�{��ɑ���������p�{�̊����͉��B�̈ꕔ�Ɣ�ׂĒႭ�A�{�̌��N�ɒ��ڂ������B��������Ȃ��B���̂悤�Ȋϓ_�ł�SG���v���킸���Ȃ̂́A���{�l�͉��ĂƔ��AW�ւ̊S���Ⴍ�A�{��Ɋւ���m�������y���Ă��Ȃ����߂ƍl������B���}���g�̂悤�ɏ���҂ɒ���PR���鎖�Ⴊ�����邱�ƂŁA����҂��{��̈Ⴂ�𗝉����A�{���ɑ�����v�̕����L����Ɗ��҂����B

�@���Ă̎��������ƁA�����̗ʂ��������{�킩�A�����̗ʂ���l�ȓ��ŁAFG�{��Ŕ������₷�����a�Ȃǂɂ�����ɂ����{���SG�{��Ƃ��ėp���Ă���B���������āA�C�O��SG�{��Ɠ���̌{��łȂ��Ă��A�����̏���������SG�{��Ƃ��ĕ]�������ƍl������B�Ԍ{�́A���Ă�SG�{��Ƃ��Ďg����Hubbard�Ђ̎�{�𗼐e�Ƃ��AG.A.P.�Ȃǂō̗p���ꂽ��z�l���Ŏ��炷���Ƃ������ɂ��邽�߁ASG�{��Ƃ��Ă̎��v�����҂ł���B���Y�{���n�{���A�����̗ʂ���l�X�R�A�Ȃǂ̕����w�W�̑��茋�ʂ��������ƂŁASG�{��Ƃ��Ē��B����₷���Ȃ邾�낤�B�������A���Y�ʂ̔�r�I�������Y�{���Ԍ{�́A��ʐ��Y���s���H�i���[�J�[�⏬���Ǝ҂Ȃǂ̎��v���r�I�������₷�����A�n�{�̑����̖����͐��Y�ʂ����Ȃ��A���Y�R�X�g���������߁A���i�]�ł̐i�݂₷�������z�e���Ȃǂ���̒��B�Ɍ��肳��邾�낤�B

�@���{�ł́A�쉺��Ƃ̒��B���j�̕ύX�ɔ���SG�{��ւ̈ڍs�͌����Ȃ����̂́A���ケ�̂悤�ȓ������������ꍇ�A�O�q�̑Ή������A�����̐��Y�̐��Ŏ��v������\��������B�������A����҂�SG�{��̃����b�g�ɋ������Ȃ����SG�{��̎��v�͊g�債�Ȃ��B����҂�SG�{��ւ̔������e�������A���{�̏���҂ɍ������̔��헪�̌��������߂���B

�ӎ�

�@�{�����ɂ����͂����������A�Ɨ��s���@�l�ƒ{���ǃZ���^�[���ɖq��A��ʎВc�@�l���{�Ԍ{����A��ʎВc�@�l���{�H������A�Q�n�_���`�L���t�[�Y������ЁA�S�_�`�L���t�[�Y������ЁA������Ѓj�`���C�t���b�V���A�����N���u���ƘA�����������g���A����AFAIRR�AThe Humane League���͂��߂Ƃ���F���ܕ��ɐ[�����ӂ̈ӂ�\���܂��B

�Q�l����

1�jZuidhof, M. J. et al. �i2014�j, ”Growth, efficiency, and yield of commercial broilers from 1957, 1978, and 2005,” Poultry Science, 93�i12�j, pp.2970-2982.

2�j��䋜�i2010�j�w���p�{�̗��j�x�{����

3�jRiber, A. B., and Wurtz, K. E. �i2024�j, “Impact of Growth Rate on the Welfare of Broilers,” Animals, 14�i22�j, 3330.

4�j�����e�ہi2013�j�u�u���C���[�̕����ǂ̕a�ԂƗ\�h�v�w�{�a�������x49��, 25�`32��

5�j�������O�i2014�j�u�Ƌׂ����G�畆���v�A�{�a����50��2���A51�`61��

6�jNicol, C.J., Abeyesinghe, S.M. and Chang, Y-M. �i2024�j, “An analysis of the welfare of fast-growing and slower-growing strains of broiler chicken,” Frontiers in Animal Science, 5, 1374609.

7�jNeeteson, A. M. et al. �i2023�j, “Evolutions in Commercial Meat Poultry Breeding,” Animals, 13�i19�j, 3150.

8�jLusk, J.L.,Thompson, N.M., and Weimer, S.L. �i2019�j, ”The Cost and Market Impacts of Slow-Growth Broilers,” Journal of Agricultural and Resource Economics, 44�i3�j, pp. 536–50.

9�jvan Horne, P. and Vissers, L.�i2022�j, ” Economics of slow growing broilers.”

10�jThe Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU Countries�i2024�j, “Costs and implication of the European Chicken Commitment in the EU.”

11�jCompassion in World Farming�in.d.�j, “2023 Report: United States.”

12�jOpen Wing Alliance�i2024�j, “European Chicken Commitment �iECC�j Progress Report 2024. “

13�jCompassion in World Farming �in.d.�j, “Chicken Track 2023 REPORT Europe.”

14�j�Гc�i2024�j2024�N7��24���I�����C���ɂčs�����M�҂ɂ��The Humane League�ւ̃C���^�r���[

15�jEuropean Commission�i2017�j, “Study on the application of the broiler directive DIR 2007/43/EC and development of welfare indicators.”

16�jWakker Dier�i2024�j, “Jumbo als eerste supermarkt over op Beter Leven halal kip.”

17�jKFC Nederland�i2024�j, “Zinger Hot Wings, finger licking good en vanaf nu met Beter Leven keurmerk.”

18�jIKEA Food Services AB�i2018�j, “IKEA Food Better Programmes.”

19�jIKEA�i2022�j, “Better Chicken Programme.”

20�jIKEA�i2024�j, “Our view on animal welfare in the food supply chain.”

21�j���V���F�i2014�j�u�_�ѐ��Y�ȕ���25�N�x�C�O�_�ƁE�f�Վ�������͎��Ɓi���B�j���@�� III ���@EU�ɂ����铮�������i�A�j�}���E�F���t�F�A�j����̊T�v�v

22�jEuropean Commission and ICF�i2022�j, “Study on Animal Welfare Labelling Final Report.”