ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > ビッグデータを活用した酪農経営の最適化への取り組み

広島大学酪農エコシステム技術開発センター センター長

同大学院統合生命科学研究科 教授 杉野 利久

同大学院統合生命科学研究科 教授 杉野 利久

【要約】

酪農現場では、労働力不足や戸数減少により、ICT・IoT・AIを活用したスマート化が求められている。広島大学では、LiDAR技術と機械学習を用いた牛体重推定アプリを開発し、省力的かつ高精度な個体管理の実現を目指している。さらに、広島県のスマート農業実証「ひろしまseedbox」では、複数機器のデータを一元化し、乳量や牛の行動をAIで解析するプラットフォームを構築している。こうしたビッグデータ活用により、農場ごとの暑熱影響の違いも明らかになり、温湿度指数と乳量の関係に基づく予測も可能となった。スマート化は単なる省力化ではなく、意思決定の質を高める新たな酪農経営手法であり、現場ニーズに即した技術開発が今後の鍵となる。

1 はじめに

近年、酪農業界では人口減少による労働力不足、酪農戸数の減少、1戸当たりの飼養頭数の増加により、効率的な経営手法への転換が急務となっている。ICT・IoT・AIなどのスマート技術の活用が注目され、データに基づく意思決定の重要性が高まる中、広島大学酪農エコシステム技術開発センターでは、ビッグデータの活用による酪農経営の最適化に早くから取り組み、現場ニーズに即した技術開発と産学連携を推進している。

2 牛体重推定アプリケーション(体測アプリ)の研究開発

近年、スマートフォンやタブレットのカメラ機能を活用した牛体重推定アプリが、現場の省力化と高度な個体管理を両立するツールとして注目されている。中でも、Apple社製iPhone 12 Pro以降に搭載されているLiDAR(Light Detection and Ranging)センサは、従来の画像解析技術を大きく進化させ、酪農現場に新たな可能性をもたらす技術として期待されている。

この研究のきっかけは、IT関連企業であるBIPROGY株式会社から全国酪農業協同組合連合会を通じ、LiDAR技術を酪農分野に応用できないかという提案を本学が受けたことであった。LiDARはレーザー光によって対象物との距離や形状を高精度に測定できる技術であり、これを牛の体格把握に応用することで、体重測定の効率・精度の向上、さらには酪農経営のスマート化が期待される。

酪農経営においては、乳量や生産効率の向上が重要であり、その鍵を握るのが子牛期における適切な発育管理である。例えば、(1)離乳前の平均日増体量と初産乳量との間には有意な相関があること、(2)育成前期の増体速度が高いほど初産分娩月齢が早まること―が報告されている。これらの管理が適切になされれば、生乳生産コストの削減や収益性の向上、さらには環境負荷の低減にもつながる。

しかしながら、現場では体重計の導入コスト、作業負担、安全性、動物へのストレスなどが問題となり、子牛の発育状況を正確に把握することが困難であった。そこで本研究では、体重計を備えた公的研究機関などを中心に、ホルスタイン種の未経産牛620頭(哺育期234頭、育成前期272頭、育成後期以上114頭)を対象に、胸囲・体高・十字部高・体長・水平体長・胸深・腰角幅などの体尺はLiDARを用いて、体重は個体ごとに実測定し、正確なデータベースを構築した。

アプリでの体尺推定は側面画像に基づくため、胸囲も画像から推定される。体重推定ロジックの構築には、巻き尺で測定した胸囲の実測値を学習データとして用いた(図1)。得られたデータは、75%を機械学習の学習用、10%を検証用、15%をテスト用に分割し、推定精度の向上を図った。

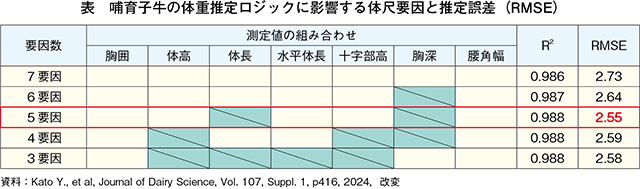

当初は統計学的手法を用いていたが、機械学習の導入により大幅に精度が向上した。哺育期では五つ、育成前期では四つの体尺要因の組み合わせで最も高い精度が得られ、育成後期でも同様の結果であった。これにより、従来法と同じく胸囲が体重推定の鍵であること、また、発育ステージごとに寄与する体尺要因が異なること、そして複数の体尺データを用いた機械学習が有効であることが示された(表)。現在は、胸囲を含まない要因での体重推定でも高い推定精度を示すことが明らかになっている。

本成果の一部はアメリカ酪農科学会でも報告しており、今後は米国の大学や企業と連携し、供試牛頭数やデータの拡充、国際展開が期待される。LiDARと機械学習を組み合わせた本アプリが実用化されれば、現場で簡便かつ安全に牛の発育や増体を確認でき、育成管理の効率化や乳量向上、生産性改善に大きく貢献することが期待される。さらに、健康状態や疾病の早期発見、飼料設計などにも応用可能である。

3 ひろしまseedboxでのスマート酪農への挑戦

「ひろしまseedbox」は、広島県が推進する「スマート農業」普及のための実証プロジェクトの愛称である。本プロジェクトでは、県内での導入が期待される技術や、農業課題の解決につながる提案を広く募集し、県独自の予算で実証を行っている。

この枠組みの下、広島大学を中心とした産学官連携コンソーシアムが結成され、IT企業、酪農機器メーカー、畜産団体など多様な関係機関が参画、各組織の技術や知見を結集し、最先端のデータプラットフォーム、IoT技術、AI解析を活用した畜産・酪農の実証実験を実施している。

酪農分野では現在、搾乳ロボット、哺乳ロボット、エサ寄せロボットなどの省力化機器が普及しており、同時に、牛の採食・反すう・横臥・起立といった行動をモニタリングするセンシング技術、牛舎内の温湿度を測定し送風・換気・ミスト噴霧を制御する環境制御システムも導入が進んでいる。これにより、従来に比べ「量的」な作業の自動化は大きく進展している。

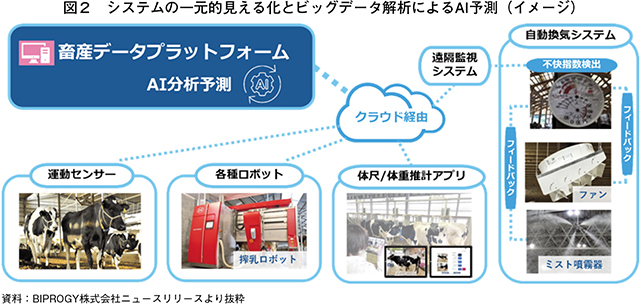

一方で、「質的」な作業はむしろ増加しており、例えば、導入機器ごとに異なる管理システムの存在などが、現場での情報連携を困難にしている。そこで本事業では、これら複数のシステムから得られる重要情報を一元的に集約・可視化する「畜産データプラットフォーム」の構築が大きな柱となっている(図2)。

このプラットフォームにより、例えば、乳量の急激な低下が見られる牛について、活動量や行動データといった関連情報を一つの画面上で同時に確認できるようになれば、異常の早期発見や原因の特定が容易になる。これはシステム管理の簡素化にとどまらず、実際の飼養管理の質的向上にもつながる。

また、「見える化」だけでなく、乳量、乳成分、牛舎環境(温湿度、換気状況)、乳牛の行動データ(起立・横臥・反すうなど)といった現場データを統合・蓄積することで、AIによる解析と予測も可能になる。BIPROGY株式会社を中心に、こうしたビッグデータを用いた解析モデルの開発と検証を進めている。

4 蓄積されるビッグデータが明らかにする農場ごとの特徴

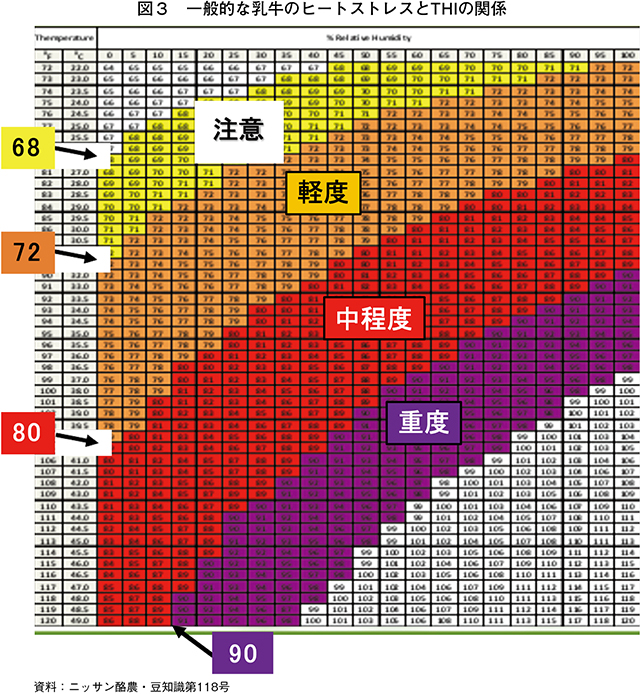

図3は、一般的な乳牛のヒートストレスと温湿度指数(Temperature Humidity Index:以下「THI」という)との関係を示したものである。多くの研究では、THIが68を超える辺りからヒートストレスの影響が現れ始め、飼料摂取量の低下、起立時間の増加、乳量の減少が起こると報告されている。

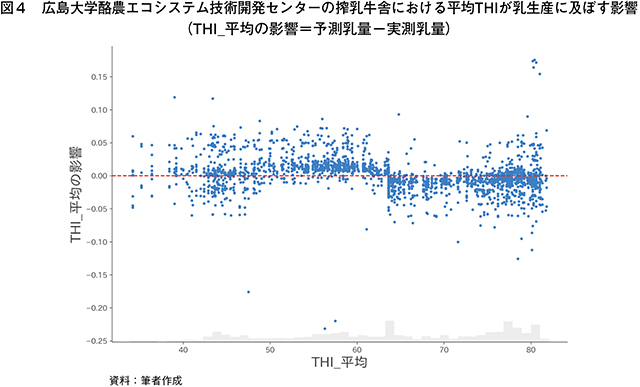

一方で、図4は広島大学酪農エコシステム技術開発センターの搾乳牛舎における、平均THIと乳量残差(予測乳量 − 実測乳量)の関係を示したものである。この予測乳量は、同センターでAIモデルを用いて解析されたもので、牛舎内の各種データ(乳量、温湿度、行動など)を統合して作成された予測モデルに基づいている。

図から読み取れるように、THIが48〜63の範囲では乳量が予測値を上回る一方、それ以外では下回っている。すなわち、この牛舎ではTHIが63を超えるとヒートストレスの影響が現れていることがわかり、一般的な基準よりも低いTHIから乳牛に影響が出ていることを示唆している。

この結果は、文献で示されるヒートストレスの閾値 があくまで「最低限の指標」であり、牛舎の立地や構造、通気性、飼養密度などによって、実際の影響範囲は大きく異なることを示している。ビッグデータを用いて現場ごとにAI解析を行えば、気象庁の気温予報と組み合わせて乳量の事前予測が可能になり、より柔軟な飼養管理が実現するだろう。

5 おわりに

現在、酪農現場では「省力化」が進みつつある。これは、作業時間の短縮や労働負担の軽減といった「量的な負担の削減」を意味し、非常に重要な取り組みである。しかしながら、筆者は省力化と「スマート化」は本質的に異なる概念であると考えている。

スマート化とは、これまで労力やコストの面で困難だったことを、新たな技術によって可能にすることであり、単なる省力化にとどまらない「質的な飛躍」を意味する。今回紹介したLiDARを活用した体重推定・体尺測定アプリは、まさにその代表的な例である。従来は手間やコスト、安全性の懸念などにより現場で実施されていなかった体重測定が、技術の導入によって実現可能になったという点で、スマート化の恩恵を体現している。

もちろん、このような技術導入によって作業項目が増える側面もあるが、それでも「体重」は飼料設計において不可欠な情報であり、把握することで飼料効率を高め、無駄を削減することが可能となる。

一方、集積されるビッグデータを活用して乳量を予測する試みは、省力化とスマート化を組み合わせた応用事例といえる。例えば、2週間後の乳量を高精度に予測できれば、急な気温上昇に対して後手に回ることなく、余裕を持って暑熱対策を準備することができる。逆に、対策を終了する適切なタイミングも判断可能となり、無駄なコストを避けることができる。

このようなAIによる予測技術は、個別の酪農場単位で導入する場合、システム構築・維持にかかるコストが課題となる可能性もある。しかし、都道府県や地域単位でデータを集約し、広域的にAI解析を行うことで、予測の汎用性を高めながら費用対効果の向上も図ることができると考えられる。

今後、スマート化の意義は「労力の削減」だけでなく、「意思決定の質向上」にシフトしていくべきであり、その鍵を握るのが現場データの可視化とAIによる解析技術である。現場に根ざしたスマート酪農の実現に向け、今後も現場ニーズに即した技術開発を継続していきたいと考えている。

【プロフィール】

杉野 利久

広島大学酪農エコシステム技術開発センター センター長

同大学院統合生命科学研究科 教授

2004年3月 北里大学大学院獣医畜産学研究科博士課程修了

2003年4月 広島大学 助教 大学院生物圏科学研究科

2015年6月 広島大学 准教授 大学院生物圏科学研究科

2019年4月〜 広島大学 教授 大学院統合生命科学研究科

2023年4月 広島大学 生物生産学部附属農場長

2025年4月〜 現職