�z�[�� > �{�Y > �{�Y�̏�� > ���l��������q�̎��H�m�Ɨތ^���`�ɐB�o�c�̒m���n���Ɖۑ�`

�����_�Ƒ�w�@���ېH�����w���@�A�O���r�W�l�X�w�ȁ@����@�����A��`�@���A�����@�j�i

���������J���@�l�_�ƁE�H�i�Y�ƋZ�p���������@�\�@NARO�J���헪�Z���^�[

�t�@�f�B���@�V���E�J�b�g

���������J���@�l�_�ƁE�H�i�Y�ƋZ�p���������@�\�@NARO�J���헪�Z���^�[

�t�@�f�B���@�V���E�J�b�g

�y�v��z

�@�킪���̔_�Ƃɂ́A�k������n�̊g���_�Ə]���҂̍���Ƃ����傫�ȉۑ肪����A�啪������O�ł͂Ȃ��B�k������n�̍ė��p��_��Ƃ̏ȗ͉����l����ƁA�啪���L�㍂�c�s�ɂ���悤�ȉʎ����⒃���ɗ��p����Ă����X�Βn�����p����͍̂���ł���B�����Œ��ڂ���Ă���̂����q�ł���B�����̔ɐB�o�c�ɂ�������q�͖ڐV�����͂Ȃ����̂́A�ߔN�A�n��̉ۑ�Ɋ��Y���ȗ͉��E�ȃR�X�g����O�ꂵ���e�q���N���q�Z�p���m������Ă���B�{�e�ł́A�e�q���N���q�̐V�K�_�Ƃւ̋Z�p�ړ]�ɂ��āASECI���f���ɂ��m���n�������p���ĉۑ�𖾂炩�ɂ����B

1�@�͂��߂�

�i1�j���p�ɐB�o�c�̒u���ꂽ����

�@2024�N2�����݁A���p�������{���Ă���ː���3��6500�ˁA���{������267��2000������A���̂����A�q���p�߂����̎��{�ː���3��1800�˂Ƃ����B���݂܂ł̕ω��Ƃ��āA�q���p�߂����̎��{�ː��͌����𑱂��A16�N��4��4300�˂���24�N�ɂ�3��1800�˂ƂȂ��Ă���B����ŁA�S�̂̎��{�����͑������Ă���A58��9000������64��400���ɑ������Ă���i�_�ѐ��Y�ȁu�{�Y���v�v�i�ߘa6�N�j�j�B

�@�����������{�ː��̌����́A���p�q�����i�̉�����Y��̏㏸�ɋN�����Ă���B�Ⴆ�A�_�ѐ��Y�Ȃɂ��Ɠ��p�q�����i��12�N������㏸���A16�N�ɂ͍��јa��̎q����1��������85���~�ȏ�Ŏ������Ă����������������B�������A24�N�ɂ�50���~��܂ʼn������A�n��ɂ���Ă�40���~��ƂȂ��Ă���i�Ɨ��s���@�l�_�{�Y�ƐU���@�\�u���p�q��������v�j�B�܂��A���Y��ɂ��ẮA22�N����23�N�ɂ����Ă�1�N�ԂɑS�����ςŎq��1��������5��1479�~�������Ă���B���������ƁA���Ɏ�����������Ă���i�_�ѐ��Y�ȁu�{�Y�����Y��v�v�j�B�q��1��������̉��i���������Ă��钆�Ő��Y��������邱�ƂŁA���p�q���̐��Y�҂ɂƂ��ė��v���m�ۂ���̂�����ƂȂ��Ă���B

�@�a���i1999�j�ɂ�鉪�R���̎���ł́A�ɐB�o�c�̋K�͊g��ɔ����Ďq���̌̊Ǘ���O�ꂷ�邽�߂ɗ����Z�p�����W���A�q���̉�����x���A���̂Ȃǂ�\�h���邽�߂ɎY�㐔���ŕ�q�𗣂��A�l�H�M �炪���{�����悤�ɂȂ��Ă����Ƃ��Ă���B���̂悤�Ȏ�����@�͉��R�������łȂ��A��B����n��ł���������q�����Z�p���m������Ă���i�[��A2010�j�B���̎��{���@�͗��_���������̂́A��p���̗��p�ɂ���ăR�X�g���㏸���邽�߁A�o�c�ʂł̉ۑ肪�w�E����Ă���B�����Œ��ڂ����悤�ɂȂ����̂��A���q�Z�p�ł���B���q�o�c�ɂ́A�O�q�̎q���̎��a�⎖�̂̃��X�N�͔������̂́A�q���ȂǑe�����̊��p�ɂ��R�X�g�팸�����҂���Ă���i���������J���@�l�_�ƁE�H�i�Y�ƋZ�p���������@�\�A2017�j�B

�i2�j���q�̐��i�Ǝ��H�m�̑��l��

�@�_�ѐ��Y�Ȃ⍑�������J���@�l �_�ƁE�H�i�Y�ƋZ�p���������@�\�̌������ʂ�����A�ɐB�p�����̕��q�ɂ́A�������ʂ�k������n�̗L�����p�ȂǑ����̗��_������A���y���}���Ă���B�܂��A�k�C���≫�ꌧ�A�R�����A�F�{���A�x�R���A���挧�A�啪���Ȃǂ����q�̐���Ȓn��Ƃ��Ēm���Ă���i�X�c�A2019�j�A���q�͑����̒n��ŕ��y���Ă���B���q�����͈�l�ł͂Ȃ��A��B�œ`���I�Ɍp������Ă����ċG�̎R�ԕ��E���n�ɂĕ��q���s���ĎR�~�������A�R���^���q�Ɍ�����悤�Ȉړ����q�␅�c���q�i�R���^���q������E�F�u�T�C�g�j�ȂǁA�n��ɂ�������q�̖ړI��_�Ǝ���Ɉˋ����Ă���B����܂ł̌������ʂ���m����Ă�����́A���q�o�c�̃}�j���A���⓱�����@�Ȃǂɓ������Ă���ƌ����A���q�̕����͂��ꂼ��̒n��ňقȂ��Ă���B

�i3�j���q�̎��H�m�Ɩ{�����̎��_

�@���q�̕����́A�Ăɕꋍ���R�т�n�ɕ����ĎR�~���������嗬�ł��邪�A��q�������Ɏ��N���q���邱�ƂŁA�ȗ͉��E�ȃR�X�g����O�ꂵ�����q���s���̂��e�q���N���q�ł���B�{�����ł́A�啪���L�㍂�c�s�ɂ�����e�q���N���q�̐��I���H�҂Ƃ��āA���̎��{�Z�p���m�������i�����̎��H�m�ɒ��ڂ��A���̌p���E���n���uSECI���f���i���j�v�Ɋ�Â��Đ�������B�܂��A���q�o�c�E�Z�p�̌��C�ɎQ�����A���̌�Ɨ����������C���i���q�̐V�K�A�_�ҁj�ɑ��長����蒲������ɁA���q�o�c�E�Z�p�Ɋւ���m���̈ړ]�ƒ����n�̕��q�̗ތ^�𖾂炩�ɂ���B�{�e�ł́A�i1�j�e�q���N���q���厲�ɍs���n��E�_�ƐU���A�i2�j�ɐB�o�c�̕��q�o�c�Ɨތ^���\�Ƃ�����̎��_���番�͂���B

�i���j�쒆�莟�Y���l�Ă����m���n�����f�����w���ASECI�Ƃ͋������isocialization�j�A�O�����iexternalization�j�A�������icombination�j�A���ʉ��iinternalization�j�Ƃ����m���n���̃v���Z�X�������Ă���BSECI���f���͐l�X�̒m����o���͈Öْm����`���m�ւǂ̂悤�ɕω�����̂���`���A���̍H�����X�p�C�����ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�\���A�m���͌l�ɒ~�ς������̂ł͂Ȃ��A���H�m�Ƃ��ċ��L����Ă������̂Ƃ��Ă���B

2�@�啪���L�㍂�c�s�̊T�v�ƕ��q�̎x��

�i1�j�L�㍂�c�s�̒n��T�v

�@�啪�����̓��p���ɐB�o�c�ɂ����āA���q�̊����͑S�̂�2�����߂Ă���Ƃ����i�啪�����q�A�����O���j�B���j�I�Ɍ��ċ�B�n���͕��q������Ȓn��ł���A���̒��ł��啪���́A�ĎR�~�������ɑ�\�����悤�ȕꋍ���q�ɂ��ɐB�o�c������ł���B�����ł́A���a50�N��ɒ{�Y�����������Ƃ����{����A���q�𒆐S�Ƃ����n��U�������݂̒|�c�s��L����s�𒆐S�Ƃ���n��ő�K�͂ɍs��ꂽ�B�ъԒn�A�G�ؗт◢�R�𗘗p��������Ȃǂƕ��q�Ƃ̕����o�c�A���p�̗��R�ŕ����_�Ƃ����ɕ��q���邱�ƂȂǂ��L���u���������^���q�v�ƌĂ��A�ʔ_�Ƃ̏��L�����̑����ɂ���ė��R���q�͌ʊǗ��ɕω����Ă������B

�@�ߔN�A���k�Ɉʒu����L�㍂�c�s�Ƌߗגn��ł́A�V�K�A�_�҂ɂ��e�q���N���q���s���Ă���B�L�㍂�c�s�́A�_�Ƃ���Y�ƂƂ��鎩�R�L���Ȓn��ł���B���˓��^�C��ɑ����A�~���ʂ̏��Ȃ����g�ȋC��ƌ�����i���y��ʏȁj�B�āA���A�哤�ɉ����A�l�M�Ȃǂ���Y�i�Ƃ��A���p�����Y�●�_�Ȃǂ̒{�Y������ł���B�{�Y�ɂ��ẮA���_�o�c3�ˁA���p���o�c14�ˁi�ɐB�E���_�Ɓj�����p���̎���Ɍg����Ă���i�_�ѐ��Y�ȁu�s�����̎p�@�O���t�Ɠ��v�ł݂�_�ѐ��Y�� �L�㍂�c�s�v�i�ߘa6�N�j�j�B

�i2�j�e�q���N���q���厲�ɒn��U����ڎw���L�㍂�c�s�̕��j�E�{��

�@�L�㍂�c�s�͔_�Ƃ�����ł�����̂́A�_�Ə]���҂̍���ɔ����k������n�Ƃ����ۑ������Ă���B���s�́A�V�K�A�_�҂̈琬��ړI�Ƃ������C���Ƃ�k������n�̍Đ����p�ɂ��ēy�n���L�҂ւ̎w�����s���Ă���B�V�K�A�_�҂̌��C�̑ΏۂƂȂ��Ă���앨�́A�Ԃ��A�ʎ��A��A�{�Y�ł���i�_�ѐ��Y�ȋ�B�_���ǁj�A���s�͍앨�͔|�E�ƒ{����̂��߂ɐV�K�A�_�x�����Ƃ��s���Ă���i�L�㍂�c�s�j�B�s�P�Ǝ��ƂƂ��ĐV�K�A�_�҉ƒ��������ƁA�V�K�A�_�ґ��i���ƁA���Ɏ��ƂƂ��ĐV�K�A�_�҈琬�����Ɓi�A�_���������j�A�啪�������N�ڏZ�A�_���t�������Ă���B�ڏZ�҂ւ̔_�ƏA�ƂɊւ���x���A�����́A�L�㍂�c�s������啪���k���U���ǂȂǂ��ϋɓI�ɍs���Ă���B

�i3�j�e�q���N���q�̊J�n�o�܂Ɛ���

�@���������V�K�A�_�Ҏx�����s�����ŁA�k������n�̏k���ɓ��ɍv�����Ă���̂��A�{�Y����ɂ�������p���̕��q�ɐB�ł���B�啪���k���U���ǂɂ��ƁA���q������44�w�N�^�[�����̍k������n�̏k���ɍv�����Ă���i2015�N���_�j�B�L�㍂�c�s�Őe�q���N���q���������ꂽ���������́A2005�N�ȑO�ɓ��s�Ƌ�B��w�Ƃ̊��w�A�g���x�[�X�ɂ������g�݂ɂ����̂ڂ�A�L����Еy�M�����i�ȉ��u�y�M�����v�Ƃ����j�ƗL�u6�l�ō\�����ꂽ�u�����̔_�n�������q�̉�v�𒆐S�ɐi�߂�ꂽ�B�啪���ł͓������ɁA���̐U���ǂƒ{�Y���������A�g���ċ��݂̑��o�����s���u�����^�J�E�v�i�啪���{�Y�U���ہj �̎��g�݂��J�n���A�y�M������\�̉i�����͂���𗘗p���Ď����3�������Ƃ��ƒ����ł������R�тɕ������B1�N�Ԃ̎����I�ȕ��q�ŁA�ꋍ�̏o�Y���R�X�g�E�ȗ͉��������q�ɋ����K���������ƂȂǂ���A���̌�A�����w�����ĔɐB�p�����̕��q���J�n�����i�L�㍂�c�s�����q�A�����O���j�B

�i4�j���H�m�̓`����

�@�i�����́A2015�N���猻�݂܂�7�l�̌��C��������Ă����B�e�q���N���q�Z�p�̊J��҂ł���i�����̑��݂͑傫���A���C���I����7�l������ �s������ыߗגn��V�K�A�_�҂Ƃ��ĈڏZ�����B�i�������f�����R�X�g�ő����̘J���͂�v���Ȃ��e���I�ȕ��q�o�c�́A�c�ɐ����i�������Ⴂ����̐l�⋍�����R�Ȋ��Ŏ��炵���������������l����l�ȂǁA���܂��܂Ȑl�̃j�[�Y�����o�c�E�_�@�Ƃ��Ē��ڂ����悤�ɂȂ����B

�@�L�㍂�c�s��3�@�l�A10�_�ƂŔɐB�E���q�o�c���s���Ă���i24�N2��1�����_�j�B���s�̔ɐB�E���q�o�c�́A�k������n�̊��p��{�Y�Ƃ̐U�������łȂ��A���̐V�K�A�_�҂𖣗����A�ڏZ�҂̑����ɂ��v�����Ă���B�ɐB�p�����̕��q��ړI�ɓ���s���A�n��ɐl���W�܂铯�s�̎���͑S���I�Ɍ��Ă��������B

3�@���q�̑��l�Ȏ��H�m�Ɨތ^��

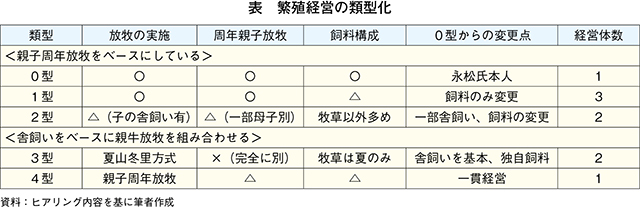

�@�L�㍂�c�s�ł́A���q�o�c�E�Z�p�̌��C���Ԃ�ʂ��Č��C���Ɏ��H�m���`������Ă��邪�A���ۂɌ����C���͉i�����̋Z�p���ǂ̒��x�p�����Ď��H���Ă���̂��A�����A�ύX���Ȃ���Ă���̂��A���̎��Ԃ͕s���ł���B�܂��A�e�_�Ƃ̕��q���@���o�c�ɂǂ̂悤�ȉe����^���Ă��邩�ɂ��Ă����炩�łȂ��B�����Ŗ{�͂ł́ASECI���f�������p���A�i�����̎��H�m�����C���Ƃ́u�������v��ʂ��āu�\�o���v����A���C���ɓ`�����ꂽ��ɁA���ꂼ��̌o����m���Ɓu�A�����v���u���ʉ��v����Ƃ����ߒ��ɒ��ڂ����B�m���n���̃X�p�C�����ɕ���āA�܂����C���ɋ����������O�̉i�����̎��H�m��0�^�A�e�q���N���q�̃m�E�n�E���������A�\�o�����A���C�������ꂼ��̌o�c�w�j��o���ƘA�����E���ʉ������邱�Ƃɂ����0�^������q���@��ύX�����_�Ƃ�1�^��2�^�A�`���I�ȎɎ������s���_�Ɓi�i�����̉��Ō��C���Ă��Ȃ��j��3�^��4�^�ɕ��ނ��Ă���B

�i1�j���Ⴉ�猩��o�c�E�Z�p�̗ތ^��

�@�{�����ł́A�L�㍂�c�s�Ƃ����ߗׂ̎��Ӓn��Ɉʒu����ɐB�o�c10�҂Ƀq�A�����O�������s���A�o�c�E���{�ɂ�����ގ��_�E����_�����ėތ^�������݂��B�v���C�o�V�[�̊ϓ_����e�o�c�̂̓����̖��L�͔����A0�^����4�^�܂ł̐����ɂƂǂ߂Ă���B�܂��A10�҂̒��ɂ́@���q�_�ƂƂ��ďA�_����7�҂̑��A�ꋍ�E�q���ɂ��ĎɎ�������{�Ƃ���o�c��3�҂��܂܂�Ă���B���̗��R�Ƃ��ẮA�Ɏ������s���o�c�̂ɂ��Ă����q�̗v�f���܂ނ��Ƃ����n�����ɂ���Ė��炩�ɂȂ������Ƃ���A��r�ΏۂƂ��ėތ^�Ɋ܂߂Ă��邽�߂ł���B3�҂̂���2�҂́A������ĎR�~���������̗p���Ă���A�ċG�ɂ͕ꋍ�̕��q���s���Ă���B

�@���q�����H����ɐB�o�c9�҂́A1�`2�N�ԁA�i�����̉��Ō��C���ďA�_���Ă���B���q0�^���i�����̎��{���@�Ƃ��A���q���@�i�Ɏ����̗L���j�⎔���A�e�q���N�������͕�q�����Ƃ����ϓ_����ތ^�������B1�E2�^�́A�i�����̌��C�����ɐB�o�c�����ނ����B3�E4�^�́A�i�����̌��C���Ă��炸�A��ʓI�ȎɎ������s���Ă���ɐB�o�c���Y������B�ȉ��A5���ނɂ��Đ��������Ă���i�\�j�B

�y0�^�z

�@�i�������̗p���鎔�{�E�o�c���j�̂��ƂŁA��q����1�^�̌o�c�̂͂��ׂĉi�����̎��{���@�ɕ���Ă���Ƃ̂��Ƃł��������A�����ȂǂɊe�o�c�̓Ǝ��̍H�v�����f����Ă��邱�Ƃ������������߁A0�^��1�^�ɂ͎�̈Ⴂ��������B

i�j���q���@

�@�ꋍ�E�q���ɋ��a����ۂɁA�P�ǃp�C�v�ƃX�^���`������g�ݍ��킹���ȈՓI�ȋ��ɂ�p������̂́A�G�߂�V����킸���q����B�D�P���̕ꋍ�ɓ��i��肪�Ȃ��ꍇ�́A�������R�ɔC���A���{�҂͉���Ȃ��B�o����͐e�q���N���q���s���Ă���A�ƒ{�s��ɏo�ׂ���O���܂ŕꋍ�Ǝq���͈ꏏ�ɉ߂������Ƃ��ł���B�܂��A���Y�����q�������ł������ꍇ�A�s��o�ׂ����ɔɐB�p�����Ƃ��ĕۗ�����ꍇ������B

�A�j�M��E�����z��

�@�玙�������ꂽ�ꍇ�͕ꋍ�ɑւ���ĚM�������邽�߁A��p�����w������K�v�����邪�A�قƂ�ǂ�����ň�Ă��A������͕ꋍ�Ɠ���������^������B�q���i��Ƀo�q�A�O���X�j�ƈ�WCS�i�z�[���N���b�v�T�C���[�W�j�A�Z��������2��i��ɒ��Ɨ[���j�^���Ă���B

�y1�^�z

�@0�^���玔���ɕύX�������Ă���ɐB�o�c���Y������B�����̕ύX���e�͊e�o�c�̂ňقȂ��Ă��邪�A1�^�ł��e�q���N���q�Ŏ��炷��A�Ɏ��������Ă��Ȃ��Ƃ����_��0�^�Ɠ��l�ł���B

i�j���q���@

�@��{�I��0�^�Ɠ��l�A�ȈՋ��ɂŋ��a���A�G�߁E�V����킸���q���Ă���B�i���������H����e�q���N���q�ɕ���Ă���A�o�ׂ܂ŕ�q���ꏏ�ɐ�������B0�^�ƈقȂ�_�́A�i�����̐e�q���N���q�̎�@�ɉ����A���q�����ł���ꍇ�͔ɐB�p�����Ƃ��Ďc���A�܂萶��9�J���o�߂������_�ŏo�ׂ����A���q��̔ɐB�p���Ƃ��ĕێ����ĕ�q�𗣂��Ȃ��A�Ƃ������@�����݂Ă���B��q�̊Ǘ��ɂ��ẮA�哱�I�ɍs���o�c��1�҂ƁA���̌o�c�̂ɕ킢��q�Ǘ����s���o�c��2�҂�����B

�A�j�M��E�����z��

�@�玙�������s�ǂ̎q���ɚM������ȊO�́A�l���M���͍s��Ȃ��Ƃ����_��0�^�Ɠ����ł��邪�A�����ɂ��ẮA�e�o�c�̂����̌��N��Ԃ�琬�ɂ�莔���̔z����ύX���Ă���_���قȂ�B0�^�Ɠ��l�̎��������^���邪�A1�^�ł͔Z�����������炵�A����ɃI�[�c�w�C��^���Ă���B�܂��A1�^�ɊY������o�c��3�҂̂���2�҂́A�o�בO�̎q���ɂ����߂ɃI�[�c�w�C��^���Ă���B���瓪���ɑ��Ď���ʐς��������o�c�̂ł́A�q�����s������~�G�ɂ́A�q���T�C���[�W���w���E���^���Ă���B�̂̏����ȕꋍ�E�q���ɂ������^����o�c�̂�����A0�^�̖q�����WCS�A�Z�������Ƃ����g�ݍ��킹�ɍH�v�������Ă���B

�y2�^�z

�@0�^�Ƃ́A�����ƕ��q���@�̂�����Ƃ��قȂ��Ă���B2�^�͕�q������q���̎Ɏ������s���Ă���A��q��3�^�ɋ߂��ƌ�����B�l�H�M����s���Ă��邽�߁A�R�X�g�ʂŕ��q�̗��_���������Ă��Ȃ��B�܂��A�q�����Ɏ������Ă���A���ɂ̐��|��~���̌����Ȃǂ̕K�v����J�����Ԃ�0�^�E1�^���������Ȃ��Ă���B

i�j���q���@

�@�ꋍ�͕��q������̂́A�q���͎Ɏ�������{�Ƃ��Ă���B�e�q���N���q�͍̗p�����A�����̕�q������i�߂�_��0�^�E1�^�ƈقȂ�B

�A�j�M��E�����z��

�@�q���́A�o���㐔���ŕ���ł̎��炩��l�H�M��ɐ�ւ���B�܂��A�q���̐����𑣂����߁A�����Ƀr�^�~���܂╡���̔Z��������p���Ă���B

�y3�^�z

�@�Ɏ������x�[�X�ɂ��A�ċG�ɕꋍ����q����ĎR�~�������̌o�c�́B�q���͕ꋍ���番�����ĎɎ������A�ꕔ���q��������Ă���B

i�j���q���@

�@�ꋍ�̂݉ċG�ɕ��q���邽�߁A�~�n���ɂ̓o�q�A�O���X���d�� ����Ă���B�܂��A���a�̂܂h�~��O�ꂷ�邽�߁A�����������͏o����ɏ��������������邱�ƂȂ��A��q������B��q��������^�C�~���O�͌o�c�̂ɂ��قȂ�A�ꋍ�̏��������܂��邱�ƂȂ���q�����A�l���M���Ŏq�����琬����o�c�̂ƁA�Y��3�`4�J���ŕ�q����o�c�̂�����B���ɂ́A���S�ɕ�q������O�ꂷ�邽�߁A�q�����Ɏ�������o�c�̂�����B

�A�j�M��E�����z��

�@�ꋍ�Ǝq���̋��ɂ͕�����Ă���A�q�����ɂł͚M�����{�b�g�����Ă���o�c�̂�����B�q���́A1�`2�J����܂ŕ���̐l�H�M���ň�Ă�B

�y4�^�z

�@�ɐB�E����ьo�c��4�^�ƕ��ނ����B�ɐB�o�c�����ɂ��ẮA��q�����͍s�킸�e�q���N���q���s���A9�J����Ŏq���̂ݔ��p���ɂɈړ�������B

i�j���q���@

�@0�^����1�^�܂ł̕��q���@�ɕ���Ă���B

�A�j�M��E�����z��

�@�玙�������Ȃ�����ꋍ�����������A�����͎R���^���q�ɕ���Ă���Ƃ������ƂŁA�q���𒆐S�ɔZ��������^���Ă���B

�i2�j�m���n���X�p�C�����̋����`�i�����@�i0�^�j�Ɠ`���I�ȔɐB�o�c�i3�^�j�`

�@�i1�j�̒ʂ�A0�^�́A�e�q���N���q���m�������i�����̎��H�m���������̂Ƃ��A�������H�v����i��ނ𑝂₷�j�����C����1�^�Ƃ����B0�^�E1�^�͎q���̒a������o�ׂ܂ŕ�q�𗣂����ɕ��q���邱�ƂŁA�M���ɂ�����R�X�g���ጸ����Ă���Ɛ��������B2�^�ɂ͕�q���������Đl�H�M��������o�c�̂ނ����B�����̌o�c�̂́A�i�����̌��Ō��C�������̂́A�Ɏ����ɂ���q�����̔ɐB�o�c����e�����Ă���ƍl������B�e�q���N���q�̒�R�X�g�Ƃ������_��������A��p���̋��^�╡�G�Ȏ����̑g�ݍ��킹�����H���Ă����B��������2�^�ɕ��ނ����o�c�̂��傫�ȉe�����Ă���̂́A3�^�ɕ��ނ����o�c�̂̂悤�ɓ`���I�ȕ��q���@�i�ĎR�~�������j��`������o�c�̂ł���B��q�������o���㑁���i�K������H���A���q�͉ď�̕ꋍ�Ɍ����Ă���B4�^�̌o�c�̂��s�����܂ł̈�ьo�c�ƈقȂ�A3�^�ł͎q���̑̏d�⓷�����C�ɂ����āA���傫����Ă邽�߂ɑ�p���⎔���i�r�^�~���Ȃǁj �����^����X���ɂ���B�R�X�g�팸���ŗD��Ƃ��Ă��Ȃ��Ƃ����_���A���q�Ƃ̈�Ԃ̈Ⴂ�ł���B

�@�q�A�����O�����͈̔͂ł́A������̗ތ^�ɂ����Ă���t����o�����ɂ��Ė��m�ȍ��ق͊m�F�ł��Ȃ������B�܂�A���v���͓��p�q������A�o�ד����A�o�c�R�X�g�ɂ��ω�������̂ƍl������B�s��ŃZ���ɏo���ۂɂ́A�̏d�╠�͂̑傫���Ȃǂ��d�v������钆�ŁA���q���͂�������������X��������B�܂��A���q����Ĉ�����q���͋��ɂłȂ���邱�ƂɊ���Ă��Ȃ����߁A���_�ƂɌh�������Ƃ����b���������B����ɁA�ƒ{�s��ɂ���ẮA��ꂳ���q���̈ꗗ�̔��l���Ɂu��q���N�v�Ə�����邱�Ƃ�����A�Z���̑O����w���҂Ɍh�������̂ł͂Ȃ����Ƃ����S�z�̐����傫���B

�@�����T�������A�܂��͗��D���i���v���悤�ɐL�тȂ��Ƃ����\�������邽�߁A���q�ɂ����ẮA�R�X�g�̗}�����o�c�̈���ɂȂ���ƍl������B0�^�E1�^�̌o�c�̂��R�X�g�}���E�ȗ͉���O�ꂷ�钆�ŁA3�^�̌o�c�͎̂Ɏ����̗��_�i��q�����Ŏ��a�̃��X�N��ጸ���A�l�H�M���ƔZ�������̋��^�Ŏq����傫����Ă�j���Z�p�I�Ɋm�������Ă���BSECI���f�������p����ƁA0�^�E1�^�A3�^�����H�m�̋������A���H�m�̗����ɂ��\�o���A�n��̊W�҂̒m�����������A�����A�e�o�c�̂ŐV���Ȏ��{�Ǘ������H�������ʉ��Ƃ������Ǝ��̒m���n���X�p�C�������`�����钆�ŁA2�^�͗��҂̋Z�p��Z�������Ă���B�Z�p�̗Z���ɂ͈��̉\����������̂́A�w�i��ړI�̈قȂ�0�^��2�^�̗Z���́A�o�c�E�Z�p�I�Ȗ����������Ă��܂��\��������B

4�@�܂Ƃ߂ƍ���̌����W�]

�@�i�������m�������e�q���N���q�́A�啪���ɂ�������q�̗��j�̒��ł��V�����o�c�E�Z�p�ł���A�`���I�ȕ��q���@�����H����o�c�̂ɂ����ẮA�Ɏ������x�[�X�Ƃ�����q�������L�����y���Ă���o�c�E�Z�p�ƌ�����B�i�����Ƒ��̔ɐB�o�c���p��������q�̎��H�m�͋��L���A�\�o������āA�V�K�A�_�҂⑼�̕��q�o�c�Ɍp������A���ނ���Ȃ��ׂ��Ȍo�c�E�Z�p�̈Ⴂ�����݂��A�e�o�c�̂͋Z�p�̑I�����J��Ԃ��Ȃ��猻��Ŏ��H���Ă���B�e�q���N���q�͒�R�X�g��O�ꂵ�Ă��邽�߁A�V�K�A�_�҂ɂƂ��ĎQ�����₷�����q�l���ł���ƌ�����B

�@�������A���q�̒m���X�p�C�����`���A�܂�A�i�������܂ޕ��q�W�҂Ƃ̋Z�p�̋��L�����o����ʉ��܂ł̃v���Z�X�͌o�c�̊Ԃɂ��������݂��A�n��S�̂��m���n���̏�ƂȂ�A�q���ɐB��ʂ��ĕ������Ă���B���q�_�Ƃ́A�������������̃X�p�C���������钆�ŋZ�p�̎�̑I���i�������͋Z�p�Z���j���s���Ă��邪�A�V�K�A�_�҂Ƃ��ĕ��q�o�c���s���҂ɂƂ��đI�����ׂ��Z�p�̔��f������̃n�[�h���͍����A�T�d�Ȍ����Ƒ����̒m�����K�v�ƂȂ�B���q��g�ݓ��ꂽ���z�Ƃ���_�ƌo�c�������ł���悤�A�V�K�A�_�҂����H�m�ƌo���̋��L��ʂ��ēK�ȑI�����ł�����n��ɍ��A�x���ҁi���y���⎩���̑��j�����H�m�̋��n�����ł���悤�ȍL�͂Ȓm���X�p�C�����̍\�z�����߂���B

�y�Q�l�������z

�_�ѐ��Y�ȁu�킪�}�`�E�킪�����\�L�㍂�c�s�v

�L�㍂�c�s�i2024�j�u�V�K�A�_�x�����Ƃɂ��āv�L�㍂�c�s�����E�F�u�T�C�g

�X�c����Y�i2019�j�u���q���߂����v

�_�ѐ��Y�Ȑ��Y�ǒ{�Y�������ہA�ߘa���N10��16��

���v�Вc�@�l �R�����{�Y�U������u�R���^���q������v

���y��ʏȁu�n���U�� ���͂Ɩ��͂���n��Â���v

�_�ѐ��Y�ȁu�{�Y�E���_���߂����v

�[��S��i2010�j�u��������q�����������јa��q���ɂ������p�������̌��ʁv�w�{�Y�����������ʏ��i�{�Y���n�W�j�x���������J���@�l �_�ƁE�H�i�Y�ƋZ�p���������@�\ ��B����_�ƌ����Z���^�[

�a�� �L�i1999�j�u�a���ɐB�o�c�̒�R�X�g���v�w�{�Y�����x1999�N9�����A���R���o�ϔ_�Ƌ����g���A����

�_�ѐ��Y�ȁu�{�Y���v�v

�_�ѐ��Y�ȁu���_�y�ѓ��p�����Y�̋ߑ㉻��}�邽�߂̊�{���j�v

�_�ѐ��Y�ȋ�B�_���ǁu�k������n�����Ɍ������n�掖��W�F�L�㍂�c�s�v

�啪���k���U���� �Ĕ��ш��E�Ζ{���u�L�㍂�c�s�ɂ�����V�K���q�҂̈琬�v

���������J���@�l �_�ƁE�H�i�Y�ƋZ�p���������@�\ �{�Y��������i2017�j�u�䂪���̒{�Y�i���j�̓����v����29�N�x���q���p�^�{�Y�Ɋւ�����������

�_�ѐ��Y�ȁu�{�Y�����Y��v�v

�啪���{�Y�U���ہi2022�j�u�啪���ɂ�����w�����^�J�E�x�̎��g�݁v

�啪���L�㍂�c�s�u�s�����̎p �O���t�Ɠ��v�ł݂�_�ѐ��Y�Ɓv