ホーム > 畜産 > 畜産の情報 > 「選ばれる牧場」を目指した持続可能な酪農経営の実践 〜熊本県・オオヤブデイリーファームの事例から〜

尚絅大学 現代文化学部 助教 光成 有香

★記事の感想を募集しています★

(回答フォームに遷移します。)

(回答フォームに遷移します。)

- 記事のPDFをダウンロード

[4.5MB]

[4.5MB]

【要約】

株式会社オオヤブデイリーファーム(熊本県合志市)は、経営内部の組織マネジメントの改善を通じた「選ばれる職場」づくりと、高付加価値商品の開発による「選ばれる商品」づくりを両輪として、持続可能な酪農経営を構築してきた。本稿では、同社の事業展開を追いながら、単なる働き方改革や6次産業化という個別の成功事例の報告にとどまらず、この両者による好循環がいかにして経営の持続性とレジリエンス(耐久力、回復力)を高めてきたかを考察する。

1 はじめに

近年、酪農家総戸数は減少の一途をたどる一方、1戸当たり飼養頭数は増加傾向にあり、規模の経済性の追求が経営存続の主要な解として選択されてきた(表1)。しかし、輸入飼料の価格高騰など、個別経営では制御できない外部要因に経営が大きく左右される現状において、規模拡大はさまざまなリスクを伴う。他方、その規模を支える労働力の確保も大きな課題である。農林水産省畜産局「畜産・酪農をめぐる情勢」によると、酪農は他の畜産部門や製造業と比べて「1人当たり年間平均労働時間」が長く、長時間労働が常態化しており、労働環境の改善が求められている(表2)。このような厳しい情勢下では、持続可能性を確保するための新たな経営モデルの構築が急務である。

本稿で取り上げる株式会社オオヤブデイリーファーム(熊本県合志市。以下「オオヤブデイリーファーム」という)は、このような課題に対し、「酪農を営み、価値のあるミルクを搾ることは、人生を豊かにするための手段である」と捉え、「関わるすべての人たちの人生を彩り形づくれる基になるような牧場にしたい」と、徹底した合理化意識とマーケティング思考によって時間的・金銭的「余白」を生みだす仕組みを整え、経営者自身と従業員のウェルビーイング(個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念)の向上につなげてきた。その経営哲学と実践は、酪農経営の持続性とレジリエンス(耐久力、回復力)を高めるための示唆に富む。

そこで、本稿では、2025年11月に実施した現経営主・大薮裕介氏(写真1)(以下「裕介氏」という)への聞き取り調査に基づき、経営内部に向けたインターナル・マーケティングと、経営外部に向けたエクスターナル・マーケティングという二つの視点から同社の事業展開を整理し、両者がいかにして有機的に結合し、「個」の自立と「公」への貢献につながっているかを論じる。

2 オオヤブデイリーファームの歩み

(1)経営概況

オオヤブデイリーファームは、熊本県合志市に立地する都市近郊型の中規模酪農経営体である。隣接する熊本市は九州第3位の人口を擁し、同じく隣接する菊陽町も半導体メーカーの工場進出により急速に都市化が進む。大薮家は先々代まで畑作とあか牛(褐毛和種)の複合経営だったが、父・正勝氏が「これからは酪農の時代だ」と高校へ通いながら乳牛を世話したのが現牧場の起源となる。その後、北海道での実習を経て1975年に現在のキング式牛舎(注1)を建設し、専業的に酪農を展開した。2001年に長男・裕介氏が親元就農し、12年からヨーグルトの自家製造・販売に着手、16年の法人化以降は裕介氏が経営の中心を担う。

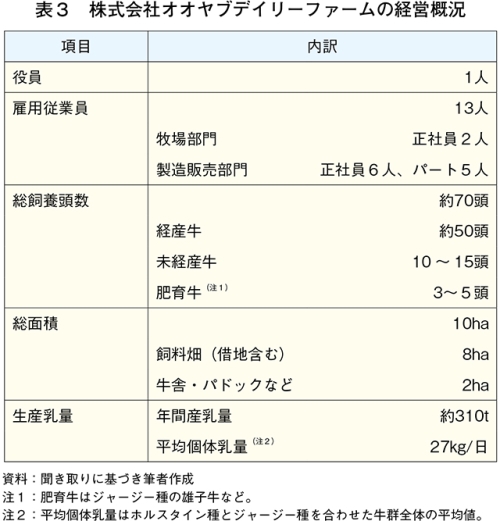

経営概況は表3の通りである。総飼養頭数は約70頭で、ホルスタイン種に加えジャージー種も飼養する。搾乳牛は、つなぎ飼い牛舎で飼養し、パイプラインミルカーで搾乳を行う。その他の牛は、自由にパドックへ出られる開放的なフリーバーン牛舎で過ごす。生乳の販路は、系統共販への委託販売(牧場部門)と乳製品の自家製造(製造販売部門)に分かれ、これらを家族および正社員・パートを含め14人ほどのスタッフで運営する(写真2)。

オオヤブデイリーファームでは、「次の世代を育むため、わが家のミルクにできること」を牧場の理念に掲げ、SDGs(持続可能な開発目標)が謳 われるよりもはるか以前から、地域に根付いた共生的な酪農経営を実践し続けてきた。先代から取り組む自給飼料生産は、化学肥料を一切使わず自家産堆肥のみで育てる循環型農業である。また、もともと小学校教諭をしていた母・真裕美氏が、厳しい経営環境に負けない「酪農の応援団」をつくりたいとの想いから酪農教育ファーム活動を始め、宅地化が進み続けるこの地域で約30年にわたって子どもたちに酪農体験学習を提供している(注2)。

2代目の裕介氏も、「農の循環と経済の循環を両輪として自立しない限り、持続可能な農業はできない」という考えの下、特に組織体制の整備と収益基盤の確立に積極的に取り組んできた。前者は、週休2日制の導入と、それを実現するための業務の標準化や効率化に取り組む組織風土に結実している。後者は、生産から加工販売までを一気通貫で行い、都市近郊という立地を活かした直営カフェでの商品販売やランチ営業、EC(電子商取引)、百貨店や高級ホテルへの販売を通して高い収益性を確保している。これら「製造販売部門」で使用する生乳は全体の約3分の1に満たないが、今では「牧場部門」の売り上げの約4倍に達し、経営の柱となっている。

(注1)キング式牛舎は マンサード屋根(中折れ屋根)を持つ二階建ての牛舎。二階は乾草置き場として使われ、床の穴から一階の牛へ給与できるという合理的な造りが特徴。

(注2)酪農教育ファーム活動とは、「酪農を通して食や仕事、いのちの学びを支援する」ことを目的とした酪農家による教育活動である。真裕美氏は、この活動を推進する「酪農教育ファーム活動認証制度」の立ち上げ段階から関わり、九州地方における活動展開において中心的な役割を果たしてきた。

(2)2代目の裕介氏の就農から転機まで

現在でこそ精力的に経営を展開する裕介氏だが、就農当初から高い志を持っていたわけではない。酪農家に生まれたものの、特に家業を意識することなく育ち、大学卒業後は海外留学やアパレル業界への就職を考えていた。しかし、2001年、大学3年生の終わり頃に母が倒れたのを機に、4年次は大学に通いながら実家を手伝い、そのまま就農を決めた。後を継ぐ気がなかった裕介氏を変えたのは、「毎年海外旅行に行ける職業に就きたい」という私的な動機であった。酪農は大変だと感じていたが、大学4年生の夏休みに米国の牧場視察に参加する機会に恵まれ、その際、毎年海外旅行をしている酪農家夫妻に出会ったことで、マネジメント次第で自由なライフスタイルを実現できるところに憧れたという。

しかし、理想と現実の乖離 は大きく、20代後半は必要な労働時間以外を無為に過ごす「パートタイム酪農家」だったと振り返るほど、経営に消極的な日々を送った。その背景にあったのは、当時の酪農情勢に対する閉塞感である。個々の経営努力が乳価に反映されにくい生乳流通構造の中で、円安に伴う生産資材・飼料の価格高騰といった外部環境の変化に対する無力感や、いくら頑張っても報われないという諦念が募っていった。そこに生産調整が重なり、状況はさらに悪化した。そんな折に、近隣酪農家の訃報や、弱音を吐いたことのない父から初めてこぼれた悲観的な言葉を聞き、このまま座して衰退を待つのか自問した。これが転機となり、既存の流通への依存に限界を感じた裕介氏は、「待っていても状況は変わらない」と覚悟を決め、自ら変革へと舵を切った。

3 インターナル・マーケティングの視点から

(1)仕組み化の原点

組織マネジメントにおいて裕介氏は、「人は弱い生き物であり、面倒なことはやらなくなる」という前提に立ち、確実に結果を出すための仕組みづくりに取り組んできた。こうした経営哲学の萌芽 は、就農直後に担当した子牛の育成業務にすでに垣間見ることができる。

他の牛にいじめられないよう健康で体格の良い子牛を育てたいと思い、先輩農家に教えを乞うと「牛床を常に清潔に保ってアンモニアを抑え、腹を冷やさず下痢をさせないことが重要だ」と伝えられた。しかし、毎日の徹底した清掃と除去物を育成舎から離れた堆肥舎へ運搬するのは、時間がかかり重労働である。担当者や日によって作業の質にムラが生じることも避けなければならない。そこで、スコップ一本で誰でも手軽に清掃ができるよう、作業動線や育成舎の場所を抜本的に見直した。すると、手間なく清潔な環境を保てるようになり、子牛の健康状態を底上げしたばかりでなく、結果として作業効率の向上と質の良い生乳生産の両立にもつながった。このように属人性を排除し、仕組みで解決した経験は、後の組織マネジメントの原点となっている。

(2)「選ばれる職場」の設計

同社の最大の特徴は、経営者と従業員のウェルビーイングを高めるための時間的・金銭的「余白」の確保を最重要指針としている点にある。現代の労働市場で「選ばれる職場」となるには、働きやすさが必須条件であると考え、業界では希少な週休2日制を導入した。畜産業での実現は容易でないが、だからこそ誰が不在でも回る組織体制の整備と業務の標準化を心がけてきた。

その成果は、人材の多様性からも垣間見える。都市部の異業種で長年活躍してきた経験豊富な中途採用者や、酪農教育ファームに魅力を感じて入社した新卒者などが集い、中には経営ビジョンを現場の行動規範へ翻訳できる視座の高い社員もいる。彼らが自律的に現場を回すことで、組織風土はより強固なものとなった。信頼できるスタッフに現場を任せる一方、自らは資金調達や販路開拓に注力して経営基盤を盤石にすることに徹している。

4 エクスターナル・マーケティングの視点から

(1)「選ばれる商品」の開発

後継者として一念発起した後、経営について学ぶため、裕介氏は、熊本県が主催する農業経営塾、同友会やマーケティング研究会に次々と参加した。その中で、講師から投げかけられた「あなたの商品に選ばれる理由はありますか」という問いに衝撃を受けた。それまで、経営を取り巻く外部環境の厳しさを理由に、高いハードルを伴う自家加工販売という挑戦から逃げていた自分に気付くと同時に、「選ばれる商品」を自ら追求することに大きな可能性を感じた。

とはいえ、飲用乳は、原料価格や容器代がかさむ割に量販品との差別化が難しい。アイスクリームは生乳以外のフレーバー要素が「選ばれる理由」に大きく影響する。職人仕事が求められるチーズは加工初心者にはハードルが高い。最終的に、歩留まりがよく、自社の生乳の特徴を余すことなく表現できるヨーグルトで勝負しようと決めた。

それ以前も、両親が委託製造でプラスチックカップ入りヨーグルトを販売していたが、非常に酸味が強く万人受けする商品ではなかった。加えて、委託経費を考慮すると、直売でも利益は1個当たり10円程度に過ぎず、収益性に問題があった。そこで、まずは味を変えようと決め、委託先の工場長にお願いし、温度や発酵時間を調整して何度も改良を重ね、「オオヤブデイリーファームの挑戦」と題したポップを店頭に掲げて、毎回風味の特徴が異なる試作品を販売しながら反応を見た。売れ行きは悪くなかったが、やがて先方事情で委託の継続が困難となり、自家製造への切り替えを余儀なくされた。保健所の許可を得るのに苦心しながらも、2012年に熊本県初の6次産業化認証事例として、中古で譲り受けたコンテナハウスをわずか3メートル×6メートルという極小の製造室に改装し、「半熟よーぐるちょ」の自家製造を開始した。限られたリソースの中で無理なく返済できるよう融資は最低限の600万円にとどめ、補助金を戦略的に活用して、作業効率や品質に優れた海外製殺菌機の導入や、後述する小売展示会への出展などの原資に充てた。

(2)原料乳の高付加価値化

自家製造開始から3年目、前身商品をベースに改良を重ねた「半熟よーぐるちょ」に加えて、新たな看板商品「MILK’OROエイジングヨーグルト」が完成した(写真3)。ジャージー生乳とてん菜糖のみで作られ、濃厚なクリームトップと爽やかな酸味のヨーグルトが特徴のノンホモジナイズド二層式ヨーグルトである。また、「酪農家の強みは、搾った瞬間から他にはないミルクを生み出せることである」と考え、加工技術のみならず、原料乳そのものの高付加価値化にも着手した。契機は、2013年に九州地域バイオクラスター推進協議会と連携協定を結んだフランスの「ブルー・ブラン・クール(BBC)協会」との出会いである。同協会が推進する「ヘルシーファーミングプロジェクト」では、人の健康・家畜の健康・地球(土壌や環境)の健康は一体であると捉え、これに資する亜麻仁由来の飼料を推奨している。これは、畜産物の「オメガ3脂肪酸」を強化し、牛のゲップによるメタン排出量も削減できる。裕介氏は、フランス政府や国際連合にも認められたこの取り組みに共鳴し、飼料を切り替えた。さらに、海外市場の動向も敏感に捉えてA2ミルク(注3)の可能性にいち早く着目し、15年からゲノム解析による牛群選抜を開始して、約8年かけて商品化を実現した。

こうした機能性の追求と地道な商品開発は、18年の「にっぽんの宝物JAPANグランプリ」受賞をはじめ、数々のコンテストでの受賞に結実し、ブランド力を強固にした。これが後述する販路開拓や経営危機の局面で強力な武器となった。

(注3)生乳に含まれるβカゼインタンパク質にはA1型とA2型があり、このうち遺伝的に後者のみを持つ牛から搾った牛乳が「A2ミルク」として販売されている。その健康効果や作用機序に関する科学的根拠は、現時点では未確立の部分があるものの、「従来の牛乳に比べておなかがゴロゴロしにくい」とされる(Jミルク、 2024)。

(3)チャネルミックスによる販路開拓

委託製造時代の販路は牧場内の直売所や地元の物産館などであったが、2012年に自家製造を始めてまもなく、JR九州の車内誌で取り上げられた記事が県内百貨店のバイヤーの目にとまり、取引へ発展した。卸売業者への納品を通じて大手スーパーマーケットにも取り扱いが広がった。

県内需要の安定を受け、裕介氏は、新たな市場を求めて全国の小売バイヤーが集う「スーパーマーケット・トレードショー2015」に出展した。贈答需要を見込んで、前年発売したばかりの「MILK’OROエイジングヨーグルト」のギフトセットを提案したところ、全国の百貨店にも販路が急拡大した。その後も展示会への参加を重ねる中で、人的ネットワークによって品質志向型スーパーやラグジュアリーホテルとの取引へと次々につながり、販路開拓の好循環を生み出した。裕介氏はこれを「ヨーグルトが翼になり、あちこちに連れて行ってくれ、人とつなげてくれた」と表現する。妻の沙紀氏も、多忙な育児の合間を縫ってソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)で地道な情報発信を行い、顧客とのコミュニケーションをサポートし続けている。

17年頃からは広告代理店とも連携し、EC事業を強化した。特に定期便が好調で、売り上げは発売初年度からわずか2年で25倍に急伸し、一時は製造部門売り上げの7割を占めるまでに成長した。これを原資に、規模拡大に向けて、19年に製造所と直売所を兼ねる「みるころLab.」を新設した(写真4)。

5 経営危機を支えた人的ネットワーク

ところが、順調に見えた歩みはコロナ禍において急変する。パートナーであった広告代理店の倒産によって売掛金約2000万円が回収不能となり、あわや黒字倒産の危機に直面したのである。この窮地を救ったのは、SNSでの発信であった。Facebookを通じて現状を伝えたところ、これまで関係を築いてきたさまざまな人々がこれに呼応し、過去に受賞したコンテストの関係者など影響力のある人々の助けも加わって、情報が瞬く間に拡散した。また、顧客やファンからも「オオヤブデイリーファームを潰してはならない」という声が届き、商品の応援購入で急増した受注の対応には、ボランティアが駆けつけた。これは、長年の活動を通じて経営外で築いてきた信頼関係が、有事における支援という形で内部へ還元され、致命的なリソース不足を補完したことを示している。すなわち、平時に積み上げた「選ばれる牧場」としての価値が、危機においてはセーフティネットとして機能したと言える。

こうして危機を乗り越え、現在はECへの過度な依存を避けて、県内外の多様なチャネルを組み合わせる分散型へと転換している。また、2023年にクラウドファンディングを通じたファンの支援で育成舎を移転・拡大し、さらなる作業動線の改善と良好な飼育環境を整えた。24年には、その跡地に直営カフェ(写真5、6)を開設し、直売機能を強化するとともに、酪農の副産物として生じるジャージー雄子牛の肉を活かしたランチメニューも提供する(写真7、8、9)。現在の売上高は、コロナ禍の応援購入などのピーク時より減少したが、裕介氏が指標とする「製造業における従業員1人当たり売上高1000万円」の基準は、常に1.5倍以上で継続的にクリアしており、持続可能性を重視した経営基盤が整えられつつある。

6 おわりに

多様な人生観や酪農への向き合い方がある中で、裕介氏は一貫して自分らしい生き方を追求してきた。それと同時に、事業を支える家族やス タッフもまた各自が望む人生を送れるよう組織環境づくりを模索し続けている。裕介氏は、「事業活動は、まず『選ばれる商品』を生み出し、それを持続することが絶対だと思う。そうなると、一人でできることもあるけれど、やはりスタッフや仲間が必要になってくる。『選ばれる職場』にならない限り、持続可能な経営にはなり得ない」と語る。この理念の下、現場作業に没頭する職人的生産者から脱却し、「選ばれる商品・職場」のデザイナーとしての役割に徹してきたその姿勢は、日本の伝統的な「農家」像よりも、ビジネスを通じて持続可能な仕組みを構築する欧米的な「経営者」のそれに近い。

特筆すべきは、余暇を確保して海外旅行を楽しむという私的なモチベーションを、「酪農をツールに、牧場に関わるすべての人たちの人生を彩り形づくる」という組織目標に昇華させ、「自身・家族・仲間が潤い、経済的に自立できたその先に初めて、公への貢献に取り組むことができる」という信念を体現している点である。就農以来20年にわたる海外渡航、26カ国のヨーグルトを食べ歩いてきた経験は、単なる余暇活動にとどまらず、自身の見聞を広げ、次なるビジネスチャンスを呼び込むための投資となってきた。そして、徹底した合理化によって創出されたこの「余白」こそが、社会へと価値を還元する源泉となり、近年は新たなステージへと移行しつつある。

第一に、命の循環を広げる経済的貢献である。裕介氏は、市場価値の低いジャージー雄子牛を肥育し、直営カフェで提供するなど、牧場で生まれるすべての命を無駄にせず輝かせるモデルの構築に取り組んでいる。現在はこれに共鳴する若手農家と連携し、その輪を広げようと模索している。

第二に、地域社会への教育的貢献である。同社は先代の時代から、長年にわたって牧場開放を行い、地域の子どもたちに「命の循環」を伝え続けてきた。裕介氏は、通学路脇の畑で堆肥から飼料作物が作られ、それが乳・肉となって学校給食や食卓へつながるという酪農の一連の営みを身近に体験し、「人は皆、誰かの仕事に生かされている感覚」を育んでほしいと考えている。新設したカフェは、雨天でも酪農教育ファーム活動が行える多目的スペースがあり、訪れる人々との交流を育む造りになっている。

第三に、業界全体への社会的貢献である。裕介氏は、酪農家同士が持つ「教え合う文化」を活かし、地域や仲間への還元を自立の次のステップと位置付けている。直接的な利益還元だけでなく、消費者との信頼関係を構築し、理解と支援の輪を広げていくことが、社会全体に酪農の価値を浸透させることにつながると考えている。

本稿で取り上げたオオヤブデイリーファームの事例は、これからの「持続可能な酪農経営」のあり方を考える上で、自立した「個」を増やしていくことが、「公」の課題解決へつなげる重要な基盤となることを示唆している。

【謝辞】

大薮裕介様にはお忙しい中、調査や写真提供に快くご協力いただきました。厚く御礼申し上げます。

【参考文献】

Jミルク. (2024). ファクトブックA2ミルク:いま、わかっていること、まだわかっていないこと (齋藤忠夫 監修).

農林水産省畜産局.(2025). 畜産・酪農をめぐる情勢.