ホーム > 砂糖 > 調査報告 > さとうきび > 地域のサトウキビ生産を支える生産者〜高齢農家の営農負担を軽減「株出しサービス」の取り組み〜

最終更新日:2024年5月10日

地域のサトウキビ生産を支える生産者

〜高齢農家の営農負担を軽減「株出しサービス」の取り組み〜

2024年5月

鹿児島事務所 今野 恵太

【要約】

わが国の農業では、担い手の高齢化などによる生産基盤の脆弱化が深刻な課題となっている。鹿児島県大島郡知名町の園田孝徳氏は、自身の経営拡大だけでなく利用者の作業負担軽減にもつながる「株出しサービス」という独自の取り組みなどにより地域のサトウキビ生産基盤の維持に貢献している。本稿では、地域のサトウキビ生産を支える同氏の取り組みを報告する。

はじめに

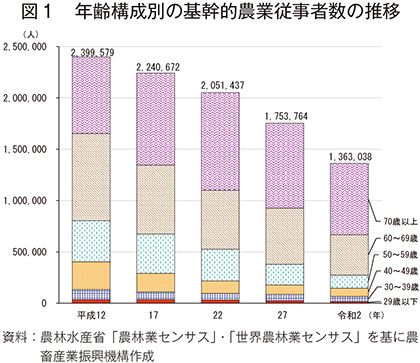

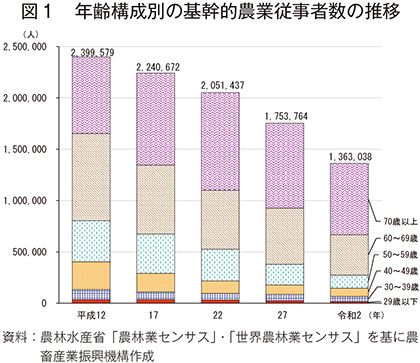

わが国において、農業従事者の減少および高齢化は著しく進展している。令和2年の基幹的農業従事者(15歳以上の世帯員のうち、普段仕事として主に自営農業に従事している者)は約136万人と、20年前の平成12年(約240万人)から4割以上減少し、令和2年においては年齢構成の半分以上を70歳以上の高齢者層が占めている(図1)。

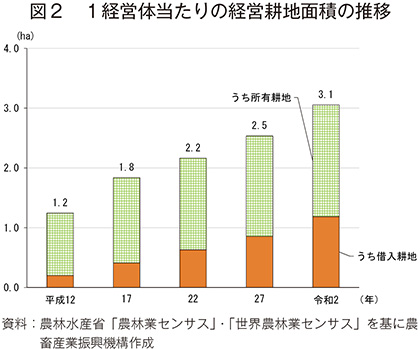

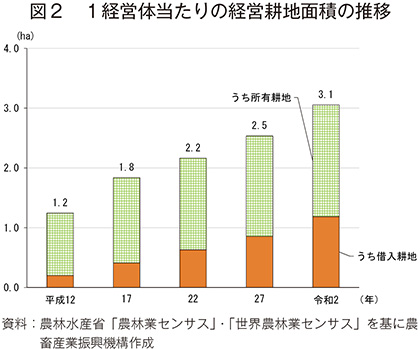

農業従事者が大きく減少および高齢化する中で、1経営体当たりの規模拡大は進んでいる。1経営体当たりの経営耕地面積は、平成12年には1.2ヘクタールだったが、令和2年には3.1ヘクタールとなっており、20年の間に約2.5倍になっている(図2)。

以上のように、わが国では、高齢化に伴い農業従事者が大幅に減少するとともに、残された経営体については規模拡大が進んでいる。

本稿ではこうした現状を抱えるわが国において、大規模経営体として規模拡大を進めるだけでなく、地域の中心的な農家として、零細な高齢の生産者を含む沖永良部島のサトウキビ生産基盤の維持に貢献している鹿児島県大島郡知名町の園田孝徳氏の取り組みを紹介する。

農業従事者が大きく減少および高齢化する中で、1経営体当たりの規模拡大は進んでいる。1経営体当たりの経営耕地面積は、平成12年には1.2ヘクタールだったが、令和2年には3.1ヘクタールとなっており、20年の間に約2.5倍になっている(図2)。

以上のように、わが国では、高齢化に伴い農業従事者が大幅に減少するとともに、残された経営体については規模拡大が進んでいる。

本稿ではこうした現状を抱えるわが国において、大規模経営体として規模拡大を進めるだけでなく、地域の中心的な農家として、零細な高齢の生産者を含む沖永良部島のサトウキビ生産基盤の維持に貢献している鹿児島県大島郡知名町の園田孝徳氏の取り組みを紹介する。

1 沖永良部島の農業

(1)沖永良部島の概況

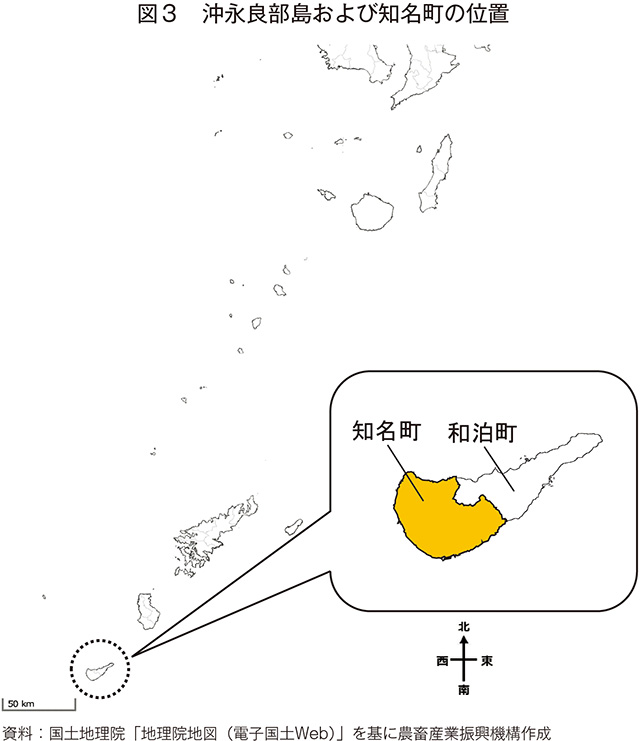

沖永良部島は鹿児島新港から南南西の方角へ546キロメートルの距離に位置しており、面積は93.7平方キロメートル、人口は約1万2000人で、島の東側に位置する和泊町および西側に位置する知名町の二つの町で一島を形成している(図3)。

沖永良部島は、全島がほとんど隆起珊瑚礁からなり、石灰岩や石灰砂よりなる琉球層群に覆われ、石灰岩が地下水に溶かされてできた数多くの鍾乳洞がある。中でも、昇竜洞は鹿児島県の天然記念物に指定されており、近年ではこうした地形を生かしてケイビング(洞窟探検)が行われるなど、貴重な観光資源となっている。

沖永良部島は、全島がほとんど隆起珊瑚礁からなり、石灰岩や石灰砂よりなる琉球層群に覆われ、石灰岩が地下水に溶かされてできた数多くの鍾乳洞がある。中でも、昇竜洞は鹿児島県の天然記念物に指定されており、近年ではこうした地形を生かしてケイビング(洞窟探検)が行われるなど、貴重な観光資源となっている。

(2)沖永良部島の農業

沖永良部島は、比較的平坦地が多く農地に恵まれており、耕地面積は島の面積の約半分に迫る4430ヘクタールにものぼる。一方で、水源には乏しく、安定した農業経営を図るため平成19年度から国営かんがい排水事業が実施され、地下ダムや揚水機場、ファームポンド(注1)など畑地かんがい(畑かん)の基幹的施設の整備が進められており、令和7年度に完了予定(平成26年度から和泊および知名の両町の受益地において一部通水が始まっている)である。

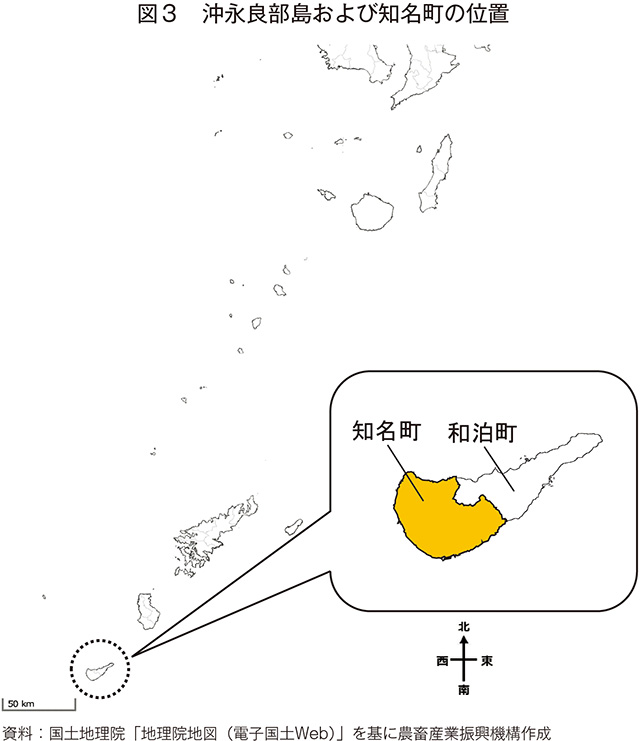

奄美群島におけるサトウキビの作付面積は、全作物の作付面積の過半数を超えており、農業産出額ベースで見ても、総額の3割近い金額がサトウキビによるものである。沖永良部島においても、サトウキビは作付面積の49.2%、農業産出額の21.7%を占めており、非常に重要な基幹作物であることが分かる(図4)。

なお、奄美群島の中でも、沖永良部島の農業の特色となっている作目が、花き類である。鹿児島県内有数の産地であるキク、ユリ、ソリダゴ、グラジオラスなどの花きの専作経営およびばれいしょ、さといもなどの野菜、サトウキビ、肉用牛との複合経営が確立されている。なお、令和2年11月には地理的表示法に基づき、「えらぶゆり」がGI登録された。

また、奄美群島で唯一葉たばこの栽培が行われているほか、マンゴーなどの熱帯果樹やキクラゲなども生産されている。

(注1)地下ダムに貯水されている水を水中ポンプにより取水した後、一時的に貯めておく設備。ファームポンドの水は用水路を通じて各農地へ送られ、スプリンクラーなどで作物にかんがいされる。

奄美群島におけるサトウキビの作付面積は、全作物の作付面積の過半数を超えており、農業産出額ベースで見ても、総額の3割近い金額がサトウキビによるものである。沖永良部島においても、サトウキビは作付面積の49.2%、農業産出額の21.7%を占めており、非常に重要な基幹作物であることが分かる(図4)。

なお、奄美群島の中でも、沖永良部島の農業の特色となっている作目が、花き類である。鹿児島県内有数の産地であるキク、ユリ、ソリダゴ、グラジオラスなどの花きの専作経営およびばれいしょ、さといもなどの野菜、サトウキビ、肉用牛との複合経営が確立されている。なお、令和2年11月には地理的表示法に基づき、「えらぶゆり」がGI登録された。

また、奄美群島で唯一葉たばこの栽培が行われているほか、マンゴーなどの熱帯果樹やキクラゲなども生産されている。

(注1)地下ダムに貯水されている水を水中ポンプにより取水した後、一時的に貯めておく設備。ファームポンドの水は用水路を通じて各農地へ送られ、スプリンクラーなどで作物にかんがいされる。

(3)沖永良部島のサトウキビ生産の概況

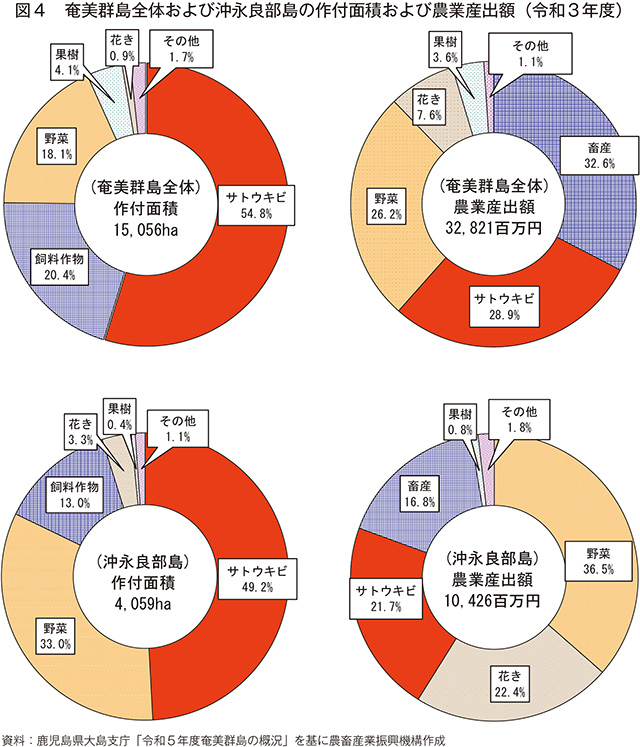

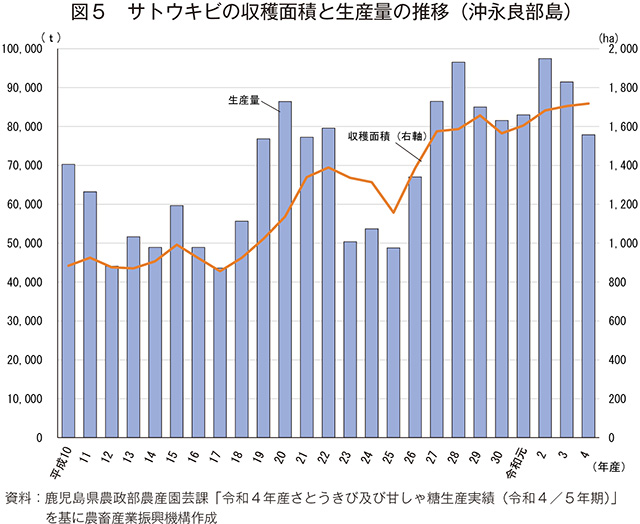

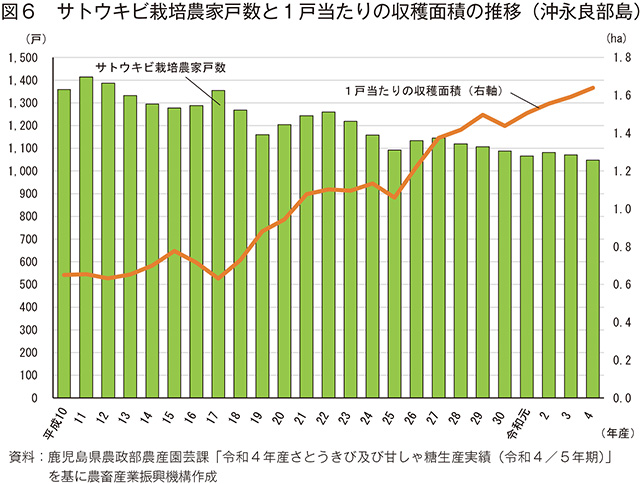

沖永良部島におけるサトウキビの収穫面積の推移を見ると、平成10年産から18年産までは1000ヘクタール未満で推移していたが、19年産以降徐々に増加し、23年産から数年間は台風およびメイチュウ(注2)による被害で一時的に大きく減少したものの、27年産で1500ヘクタールを超え、令和4年産では過去最高の1718ヘクタールとなった。サトウキビの生産量についても、平成27年産以降は安定して8万トン近辺を維持するようになった(図5)。

(注2)一般的にカンシャシンクイハマキ、イネヨトウを指す。幼虫がサトウキビの生長点や節、茎を食害するため、芯折れや茎の折損被害が発生する。

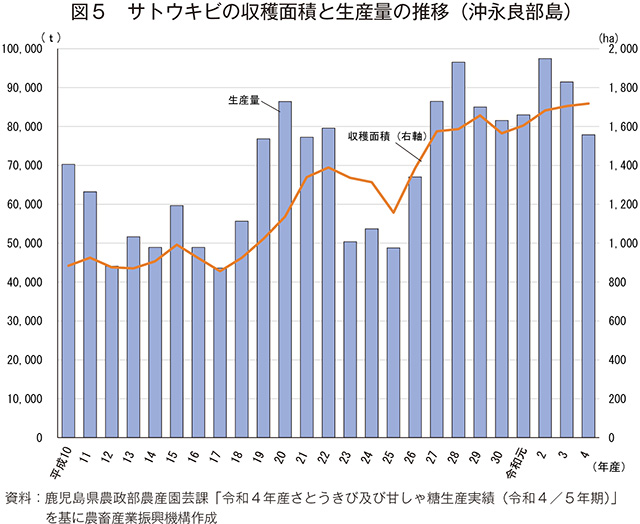

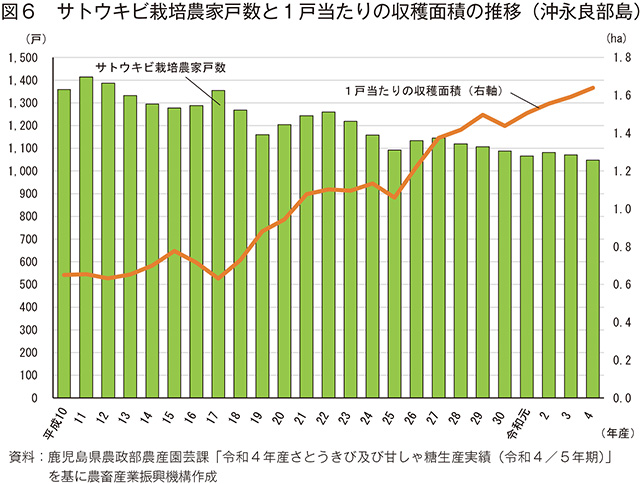

また、沖永良部島におけるサトウキビ栽培農家戸数と1戸当たりの収穫面積の推移を見ると、全国の状況と同様に、農家戸数は全体的に減少する一方で、1戸当たりの収穫面積は増加しており、平成10年産では0.65ヘクタールだったが、令和4年産では1.64ヘクタールと約2.5倍になっており、1戸当たりの経営規模が大きく拡大していることがわかる(図6)。

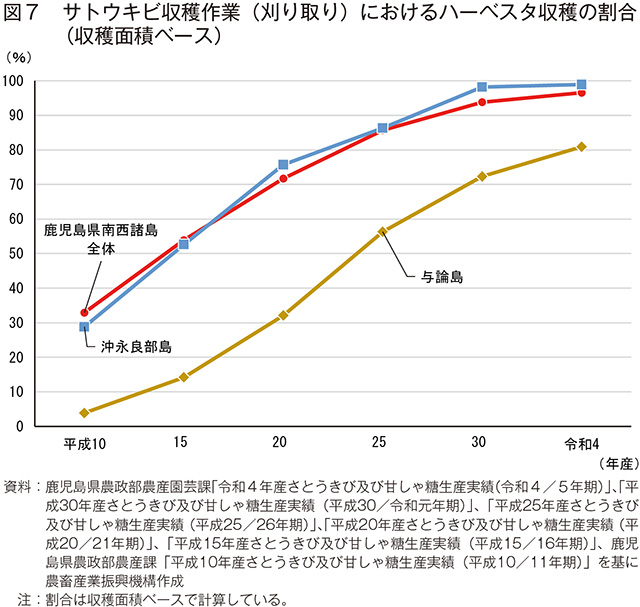

サトウキビ生産の大規模化に対応するため、作業の機械化が着実に進んでいる(図7)。平成10年産においては、鹿児島県南西諸島全体でハーベスタによる収穫は全収穫面積の32.9%だったが、令和4年産では、約3倍の96.5%となっている。特に沖永良部島においては、ハーベスタによる収穫の割合は収穫面積の98.9%と、100%に近い割合となっている。

なお、南西諸島全体でハーベスタによる収穫の割合が最も低い与論島では、その割合は収穫面積の80.9%にとどまっている。

(注2)一般的にカンシャシンクイハマキ、イネヨトウを指す。幼虫がサトウキビの生長点や節、茎を食害するため、芯折れや茎の折損被害が発生する。

また、沖永良部島におけるサトウキビ栽培農家戸数と1戸当たりの収穫面積の推移を見ると、全国の状況と同様に、農家戸数は全体的に減少する一方で、1戸当たりの収穫面積は増加しており、平成10年産では0.65ヘクタールだったが、令和4年産では1.64ヘクタールと約2.5倍になっており、1戸当たりの経営規模が大きく拡大していることがわかる(図6)。

サトウキビ生産の大規模化に対応するため、作業の機械化が着実に進んでいる(図7)。平成10年産においては、鹿児島県南西諸島全体でハーベスタによる収穫は全収穫面積の32.9%だったが、令和4年産では、約3倍の96.5%となっている。特に沖永良部島においては、ハーベスタによる収穫の割合は収穫面積の98.9%と、100%に近い割合となっている。

なお、南西諸島全体でハーベスタによる収穫の割合が最も低い与論島では、その割合は収穫面積の80.9%にとどまっている。

なお、知名町では、ドローンを活用した農業のスマート化に関する検討が行われており、町内のサトウキビ畑において、試験的にドローンによる雑草判別を行うなどして、有用性の検証が実施されている。町内の農業事業者を対象として、ドローンを活用するまでのプロセス(受講すべき講習など)や、ドローンによる農薬散布の効果について説明する研修会も実施されている。

また、知名町においては、知名町糖業振興会による助成という形で、ドローンによる農薬散布のサービスを割引価格で利用することができる取り組みも行われるなど、ドローンを活用したサトウキビ生産の省力化が積極的に推進されており、さらなる労働力不足の解消やコスト削減の効果が期待されている。

また、前述の通り沖永良部島の土壌は隆起珊瑚礁からなっており、石灰岩や石灰砂粘着性の強い暗赤色土が大部分を占め、透水性が大きく、保水性が小さいため、降雨が少ない時期は干ばつ被害を受けやすい特徴がある。

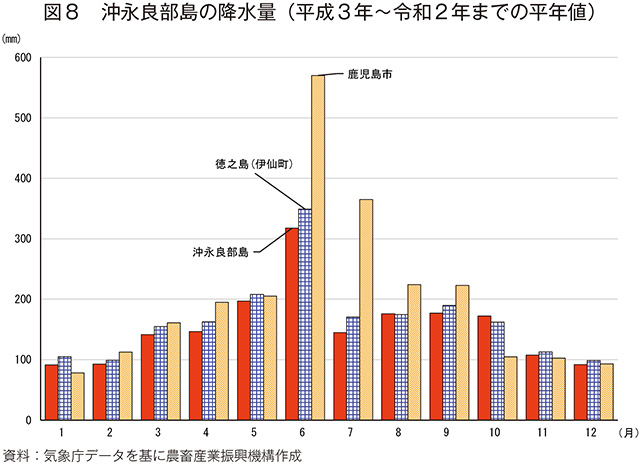

沖永良部島では、梅雨時期と台風の襲来が増える夏場に降雨が多く、梅雨明けと冬期は降水量が少ない(図8)。したがって、知名町は早期・計画的なかん水とともに、畑かんの積極的な活用と散水車利用による干ばつ対策を推進している。

また、知名町においては、知名町糖業振興会による助成という形で、ドローンによる農薬散布のサービスを割引価格で利用することができる取り組みも行われるなど、ドローンを活用したサトウキビ生産の省力化が積極的に推進されており、さらなる労働力不足の解消やコスト削減の効果が期待されている。

また、前述の通り沖永良部島の土壌は隆起珊瑚礁からなっており、石灰岩や石灰砂粘着性の強い暗赤色土が大部分を占め、透水性が大きく、保水性が小さいため、降雨が少ない時期は干ばつ被害を受けやすい特徴がある。

沖永良部島では、梅雨時期と台風の襲来が増える夏場に降雨が多く、梅雨明けと冬期は降水量が少ない(図8)。したがって、知名町は早期・計画的なかん水とともに、畑かんの積極的な活用と散水車利用による干ばつ対策を推進している。

2 園田孝徳氏の事例

(1)経営の概況

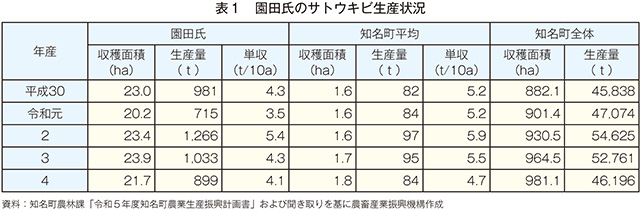

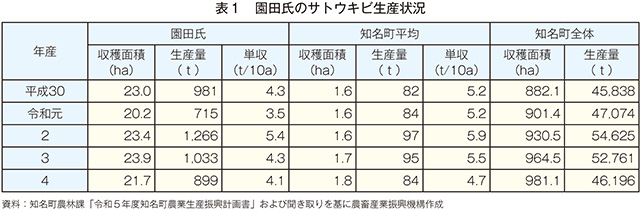

知名町でサトウキビ農家を営んでいる園田孝徳氏(以下「園田氏」という)は、自身を含め家族4人でサトウキビを生産している(写真1)。園田氏の令和4年産のサトウキビの収穫面積は21.7ヘクタール(2割が夏植えで8割は株出し)、収穫量は899トンであり、町内でも有数の大規模生産者である(表1)。

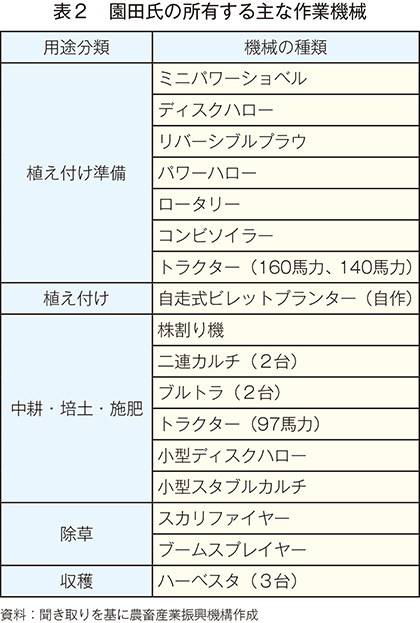

園田氏は、植え付け作業を自作のビレットプランター(写真2)で行い、収穫作業も自身が所有するハーベスタで行うなど、機械化体系を確立することで、サトウキビの栽培に係る労力軽減と経営規模の拡大を実現してきた。

また、園田氏は作業受託組織の代表として、収穫作業や植え付け作業を請け負うほか、後述する「株出しサービス」の取り組みを行うことにより、地域のサトウキビの生産基盤の維持に大きく貢献している。

なお、園田氏はサトウキビ栽培を始める以前は農機メーカーで整備士として勤務しており、その経験が、現在のサトウキビ栽培に係る機械のメンテナンスにも大きく役立っているという。

園田氏は、植え付け作業を自作のビレットプランター(写真2)で行い、収穫作業も自身が所有するハーベスタで行うなど、機械化体系を確立することで、サトウキビの栽培に係る労力軽減と経営規模の拡大を実現してきた。

また、園田氏は作業受託組織の代表として、収穫作業や植え付け作業を請け負うほか、後述する「株出しサービス」の取り組みを行うことにより、地域のサトウキビの生産基盤の維持に大きく貢献している。

なお、園田氏はサトウキビ栽培を始める以前は農機メーカーで整備士として勤務しており、その経験が、現在のサトウキビ栽培に係る機械のメンテナンスにも大きく役立っているという。

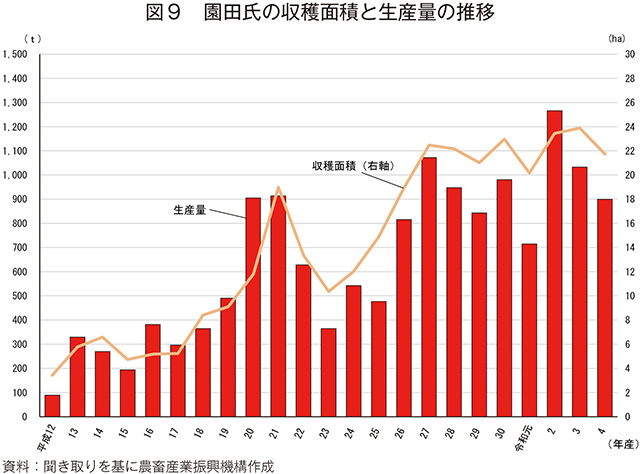

(2)作業の機械化による省力化の実現と経営拡大

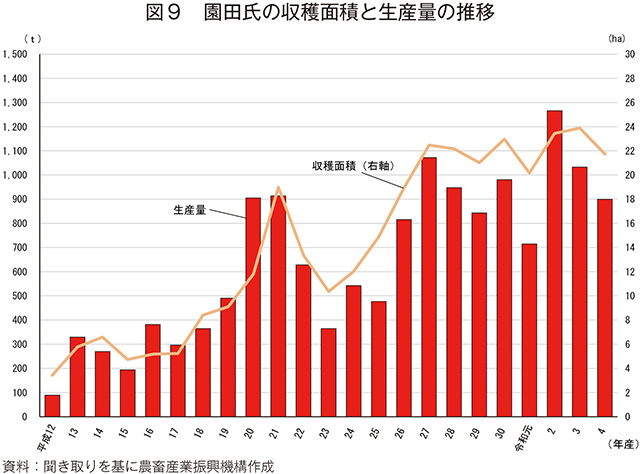

園田氏は、沖永良部島の生産者の中でも、いち早く作業の機械化に関心を持ち、機械化体系の確立を志向していた。機械化体系の構築の足掛かりとなったのが、視察先の沖縄県島尻郡南大東島で目にしたビレットプランターであった。当時、ハーベスタはもとより、ビレットプランターにまで興味を持っている生産者は沖永良部島にはほとんどいなかったが、園田氏は、自身が病気で数カ月入院し、夏植えのサトウキビの植え付け作業を自分の手で行うことができなかった経験から、植え付け作業を省力化する手立てを探していた。そのような背景から、南大東島でビレットプランターを目にした際には、強く興味を持ったという。視察から帰った後、再び南大東島を訪れて、今度は実際にビレットプランターの使い方を学び、導入することを決めた。平成18年にビレットプランターを導入後、植え付け作業の省力化により、経営面積を大きく拡大することが可能となった(図9)。

なお、ビレットプランターの導入後は、畝幅や苗の落とし幅などにも工夫を重ねた。ビレットプランターで植え付ける場合、過度な密植を避けるため、苗の落とし幅を20センチメートルから26センチメートルに広げることで土壌への活着を改善し、畝幅も現在は150センチメートルまで広げている。畝数が少なくなったとしても、発芽もよく、管理作業もしやすくなることから、単収はそれほど変わらないという。

その後も、園田氏は積極的に作業機械を導入し、収穫面積および生産量を拡大していった。特に経営規模の拡大に重要であったのは、平成16年に100馬力以上のトラクターを導入したことだったという。現在では、沖永良部島においても100馬力以上のトラクターの導入は珍しくないものの、園田氏が導入した当時は、農地の規模に比してそれほどの馬力のトラクターが必要なのか、という周囲からの疑問の声も少なくなかったが、79馬力のトラクターを使用していた頃に比べると、耕運作業が圧倒的に効率化され、2人の労働力でも、約30ヘクタールまで作付面積を増やすことができたという。

また、多くの作業機械(表2)により作業を効率化することで、自らの経営規模を拡大するだけでなく、作業受託にも積極的に取り組むことができるようになった。園田氏の作業受託組織は、令和4年産において、55.4ヘクタールの収穫作業の受託に加え、7.0ヘクタールの植え付け作業も受託するなど、地域のサトウキビの生産基盤を支えている。

なお、ビレットプランターの導入後は、畝幅や苗の落とし幅などにも工夫を重ねた。ビレットプランターで植え付ける場合、過度な密植を避けるため、苗の落とし幅を20センチメートルから26センチメートルに広げることで土壌への活着を改善し、畝幅も現在は150センチメートルまで広げている。畝数が少なくなったとしても、発芽もよく、管理作業もしやすくなることから、単収はそれほど変わらないという。

その後も、園田氏は積極的に作業機械を導入し、収穫面積および生産量を拡大していった。特に経営規模の拡大に重要であったのは、平成16年に100馬力以上のトラクターを導入したことだったという。現在では、沖永良部島においても100馬力以上のトラクターの導入は珍しくないものの、園田氏が導入した当時は、農地の規模に比してそれほどの馬力のトラクターが必要なのか、という周囲からの疑問の声も少なくなかったが、79馬力のトラクターを使用していた頃に比べると、耕運作業が圧倒的に効率化され、2人の労働力でも、約30ヘクタールまで作付面積を増やすことができたという。

また、多くの作業機械(表2)により作業を効率化することで、自らの経営規模を拡大するだけでなく、作業受託にも積極的に取り組むことができるようになった。園田氏の作業受託組織は、令和4年産において、55.4ヘクタールの収穫作業の受託に加え、7.0ヘクタールの植え付け作業も受託するなど、地域のサトウキビの生産基盤を支えている。

(3)「株出しサービス」の実施による地域のサトウキビ生産者の支援

積極的な作業機械の導入により、管理作業に係る負担を省力化することができたため、園田氏は経営規模の拡大を志向した。しかし、ただでさえ土地が狭い離島では農地に限りがあることに加え、なんとか近隣に土地を貸してくれそうな農家を見つけても、他の作物と借料で競合してしまうなどの事情もあり、土地の手当てには非常に苦労したという。そのような中で、平成24年から園田氏が実施するようになった取り組みが、「株出しサービス」である。

「株出しサービス」とは、主に高齢農家から借り受けた農地に、夏植えのサトウキビを植え付け、翌年に収穫を行った後、残った株の株出し管理を行った状態で貸し手の農家へ農地を返却する、という取り組みである。

園田氏にとっては、耕地面積が限られている島において、農地を確保し収量の増加を図ることができるというメリットがある。そして、貸し手の農家にとっても、体力的に負担が大きいサトウキビの植え付け作業を園田氏が代わりに請け負い、管理作業まで終えた状態の農地が返ってくるため、サトウキビの生産に係る労力を大きく軽減することができる。

また、園田氏が「株出しサービス」を行うことで、地域全体にも次のようなメリットがある。

まず第一に、前述した通り高齢農家の作業負担を省力化することで、高齢農家にサトウキビ経営を維持してもらうことにつながっている。負担が大きい調苗作業や植え付け作業などを省力化することで、高齢農家の営農負担が軽減するのである。したがって、園田氏の取り組みは、地域の耕作放棄地の発生を抑制し、地域のサトウキビの生産基盤を維持することにもつながっている。

また、地域の生産者が信頼して農地を貸し出せる担い手を生み出すことにもつながっている。自らの農地を長期間他人に貸し続けることに抵抗を感じる農家であっても、約2年で土地が返却され、その上植え付け作業や管理作業の負担まで省力化できる「株出しサービス」は利用しやすい。園田氏は、「株出しサービス」を通して地域の生産者からの信頼を重ね、園田氏であれば安心して土地を任せることができる、という地域のサトウキビ生産者との信頼関係を構築しているのである。

「株出しサービス」とは、主に高齢農家から借り受けた農地に、夏植えのサトウキビを植え付け、翌年に収穫を行った後、残った株の株出し管理を行った状態で貸し手の農家へ農地を返却する、という取り組みである。

園田氏にとっては、耕地面積が限られている島において、農地を確保し収量の増加を図ることができるというメリットがある。そして、貸し手の農家にとっても、体力的に負担が大きいサトウキビの植え付け作業を園田氏が代わりに請け負い、管理作業まで終えた状態の農地が返ってくるため、サトウキビの生産に係る労力を大きく軽減することができる。

また、園田氏が「株出しサービス」を行うことで、地域全体にも次のようなメリットがある。

まず第一に、前述した通り高齢農家の作業負担を省力化することで、高齢農家にサトウキビ経営を維持してもらうことにつながっている。負担が大きい調苗作業や植え付け作業などを省力化することで、高齢農家の営農負担が軽減するのである。したがって、園田氏の取り組みは、地域の耕作放棄地の発生を抑制し、地域のサトウキビの生産基盤を維持することにもつながっている。

また、地域の生産者が信頼して農地を貸し出せる担い手を生み出すことにもつながっている。自らの農地を長期間他人に貸し続けることに抵抗を感じる農家であっても、約2年で土地が返却され、その上植え付け作業や管理作業の負担まで省力化できる「株出しサービス」は利用しやすい。園田氏は、「株出しサービス」を通して地域の生産者からの信頼を重ね、園田氏であれば安心して土地を任せることができる、という地域のサトウキビ生産者との信頼関係を構築しているのである。

おわりに

わが国では、農業従事者数の減少および高齢化が進行の一途をたどっている。そのような情勢の中で、今回取材した園田氏は、自らの経営拡大にも取り組む一方で、地域のサトウキビ農家の植え付け・収穫作業の受託や「株出しサービス」を実施することで、地域のサトウキビ農家の作業負担を軽減して離農を防ぎ、地域のサトウキビの生産基盤を維持することに貢献している。

農業従事者数が減少する中で、経営拡大を志向する経営体へ農地を集約していくことは地域の生産基盤の維持につながるものの、高齢でこれまでと同様の経営を維持することが難しい生産者であっても、農地の貸し付けに際しては心理的なハードルを持っている生産者は多い。

したがって、園田氏のように、地域の生産者からの信頼を得て、大事な農地を任せられるような各地域のサトウキビの生産基盤を支える生産者を確保・育成することは重要な課題である。引き続き避けることはできないであろう農業従事者数の減少および高齢化の中においても、各生産地域の大規模経営体が、地域の小規模な経営体のサポートにつながるような取り組みを積極的に実施し、地域のサトウキビの生産基盤を支える役割をも担う事例が多く生まれることで、わが国における持続的なサトウキビ生産の維持・強化につながることを願いたい。

最後になりますが、本稿の執筆に当たり、ご多用にも関わらず取材にご協力いただきました園田孝徳さま、知名町農林課の杉山裕紀さまほか関係者の皆さまに、この場を借りて改めて御礼申し上げます。

農業従事者数が減少する中で、経営拡大を志向する経営体へ農地を集約していくことは地域の生産基盤の維持につながるものの、高齢でこれまでと同様の経営を維持することが難しい生産者であっても、農地の貸し付けに際しては心理的なハードルを持っている生産者は多い。

したがって、園田氏のように、地域の生産者からの信頼を得て、大事な農地を任せられるような各地域のサトウキビの生産基盤を支える生産者を確保・育成することは重要な課題である。引き続き避けることはできないであろう農業従事者数の減少および高齢化の中においても、各生産地域の大規模経営体が、地域の小規模な経営体のサポートにつながるような取り組みを積極的に実施し、地域のサトウキビの生産基盤を支える役割をも担う事例が多く生まれることで、わが国における持続的なサトウキビ生産の維持・強化につながることを願いたい。

最後になりますが、本稿の執筆に当たり、ご多用にも関わらず取材にご協力いただきました園田孝徳さま、知名町農林課の杉山裕紀さまほか関係者の皆さまに、この場を借りて改めて御礼申し上げます。

参考文献

1)鹿児島県大島支庁(2024)「令和5年度奄美群島の概況」p.11、p.15、p.95

2)知名町農林課(2022)「令和4年度知名町農業生産振興計画書」pp.4-5

3)内閣府沖縄総合事務局「国営かんがい排水事業『宮古地区』」〈https://www.ogb.go.jp/-/media/Files/OGB/nousui/nns/c3/kouhoupaneru/240228_miyakotiku.pdf〉(2024/4/5アクセス)

4)永山敦士(2012)「イネヨトウの生態と防除について」『砂糖類情報』(2012年2月号)独立行政法人農畜産業振興機構

〈https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_000447.html〉(2024/4/5アクセス)

5)沖縄県農林水産部宮古農林水産振興センター農業改良普及課「メイチュウ類」〈https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/shinkooroshi/1011372/1024244/1011388/1023602/1011395/1011398/1011399.html〉(2024/4/5アクセス)

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678