ホーム > 砂糖 > 各国の糖業事情報告 > BCG経済モデルに基づくタイの新しいサトウキビ産業〜第2回甘しゃ・糖国際会議2023参加報告〜

最終更新日:2024年5月10日

BCG経済モデルに基づくタイの新しいサトウキビ産業

〜第2回甘しゃ・糖国際会議2023参加報告〜

2024年5月

琉球大学農学部 渡邉 健太

鹿児島大学大学院連合農学研究科 野間口 智

【要約】

不安定な世界情勢の中、タイでは農業分野を中心に国内の推進力によって経済成長を促す動きが高まりつつある。その達成に向けた新たな国家戦略−BCG経済モデル−の中でサトウキビが果たす役割は特に大きい。4年ぶりに開催された第2回甘しゃ・糖国際会議2023では、サトウキビの高付加価値化や製糖副産物の多面的利用、グリーンハーベストなど、今後のタイの成長に関わる重要な発表が数多く行われた。

はじめに

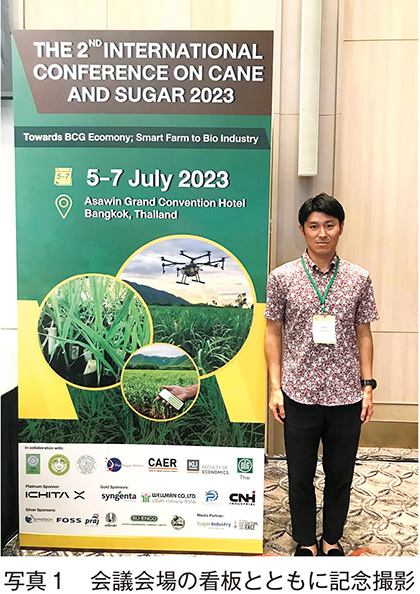

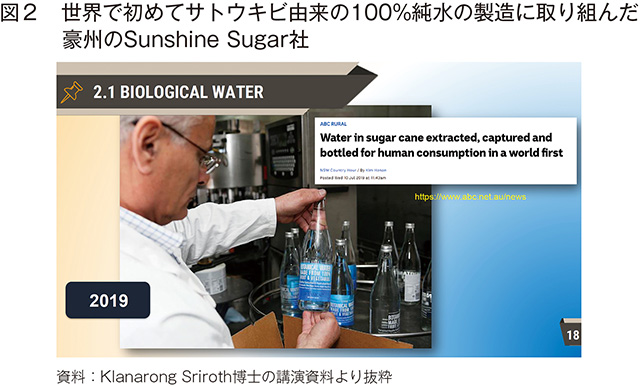

2023年7月5〜7日にかけて、タイ王国バンコクで開催された「The 2nd International Conference on Cane and Sugar 2023(第2回甘しゃ・糖国際会議2023)」に参加する機会を得た(写真1)。2019年7〜8月に同国パタヤシティで開催された第1回会議はタイ甘しゃ糖技術者会議(Thai Society of Sugar Cane Technologists、以下「TSSCT」という)の主催する初の国際会議であったが、無事成功に終わり大きな反響を呼んだ1)。第2回となる本会議は本来であれば2021年に開催予定であったのだが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大に伴い、2年越しの開催となった運びである。会議の概要は表の通りである。

本会議はカセサート大学やタイ国家学術調査委員会、その他民間企業などの協賛を得て開催されている。なお、筆者(渡邉)が2019年まで勤務していたミトポンサトウキビ研究所はTSSCTとの共催で第1回会議を開催したのだが、今回はスポンサーにも入っていなかった。そのため、残念ながら元同僚の姿を会場で見ることはできなかったが、大学や他の企業の研究者の中には知った顔も見られ、久々の再会を喜んだ。参加国は開催地であるタイに加え、インド、パキスタン、バングラデシュ、中国、インドネシア、ベトナム、豪州、フィジー、ドイツ、ブラジル、そして筆者らを含む日本など10カ国以上にも上った。2会場で行われた口頭発表40課題(写真2)、ポスター発表38課題(写真3)のほか、17課題にも及ぶ基調講演や特別講演があり、3日間盛りだくさんの内容であった。また、第1回会議では無かったウェルカムパーティーが初日の夜に開かれ、飲食を交えながら楽しそうに研究者同士が交流する姿が見られた(写真4)。

1 BCG経済モデルと農業

本章ではまず、会議のテーマにも挙げられているBCG経済モデルについて紹介する。2015年にタイ政府は農業や製造業を中心とした経済構造から技術・イノベーション志向の構造に変革し、2036年までに高所得国入りすることを目標とした「Thailand4.0」というビジョンを掲げた2)。この実現に向け、東部経済回廊の再開発をはじめとするさまざまな開発が進められていたところだったが、COVID-19の感染拡大により経済は大きな打撃を受けることとなった。これは、タイがこれまで観光産業を中心に外国に依存し過ぎていたためであったことから、農業分野を中心に低所得層の底上げを図り、国内の推進力によって経済成長を促す必要があるとして、提唱されたのがBCG経済モデルである。2021年1月には、当時のプラユット首相がこれを国家戦略モデルとすることを表明し、本モデルを達成するための計画を2026年までの5年間にわたって実行することを決定した。BCG経済モデルとは、Bio(バイオ:生物資源の活用を通じた経済活動)、Circular(循環型:資源の再利用とリサイクルを通じた経済活動)、Green(グリーン:経済、社会、環境の均衡を保ち、持続可能な開発につながる経済活動)の頭文字をとって命名されており、生物多様性や文化的豊かさといったタイの強みを生かしながら、産業の高度化と環境対応を実現しようとするものである。同モデルでは農業・食品、健康・医療、バイオエネルギー・バイオ素材・バイオ化学、観光・クリエイティブ経済の4分野を主な対象産業としており、以下四つの具体的戦略に沿って計画が進められている3)。

(1)保全と利用のバランスを取りながら、資源基盤と生物多様性の持続可能性を推進する。

(2)資本、資源、アイデンティティー、創造性、最新技術を用いて共同体と草の根経済の能力

を向上させる。「生物多様性」と「文化的多様性」を重視しつつ、地域を基盤とする

発展可能性を「内側からの爆発」に活用し、生産チェーンをより高付加価値なものへと

昇華させる。

(3)知識、技術、イノベーションにより、BCG 経済の下で産業における持続可能な競争力を

向上・促進するとともに、「少ない方が豊か」という思想に基づいた環境に優しい生産

システムを重視する。

(4)世界的な変化に素早く対応する能力、免疫力を高め、影響を緩和する。

周知の通り、タイは国土の40%超を農地が占め、就業者人口の約30%が農家という農業大国である。一方で、GDPに占める第1次産業の割合は10%未満と低い。しかしながら、サトウキビをはじめ、キャッサバ、アブラヤシなどタイにおける重要な商業作物からバイオ燃料やバイオプラスチック、さらにはバイオ化学製品を製造することで農産物の高付加価値化を見込める。このように農業およびその関連産業のポテンシャルは非常に高いため、BCG経済モデルにおいて本分野の果たす役割は特に大きいと言われている。海外でも当初はなじみの薄かったBCGという言葉の認知度も徐々に高まっており、現在では日本企業もBCG関連産業に積極的に介入している4)。

(1)保全と利用のバランスを取りながら、資源基盤と生物多様性の持続可能性を推進する。

(2)資本、資源、アイデンティティー、創造性、最新技術を用いて共同体と草の根経済の能力

を向上させる。「生物多様性」と「文化的多様性」を重視しつつ、地域を基盤とする

発展可能性を「内側からの爆発」に活用し、生産チェーンをより高付加価値なものへと

昇華させる。

(3)知識、技術、イノベーションにより、BCG 経済の下で産業における持続可能な競争力を

向上・促進するとともに、「少ない方が豊か」という思想に基づいた環境に優しい生産

システムを重視する。

(4)世界的な変化に素早く対応する能力、免疫力を高め、影響を緩和する。

周知の通り、タイは国土の40%超を農地が占め、就業者人口の約30%が農家という農業大国である。一方で、GDPに占める第1次産業の割合は10%未満と低い。しかしながら、サトウキビをはじめ、キャッサバ、アブラヤシなどタイにおける重要な商業作物からバイオ燃料やバイオプラスチック、さらにはバイオ化学製品を製造することで農産物の高付加価値化を見込める。このように農業およびその関連産業のポテンシャルは非常に高いため、BCG経済モデルにおいて本分野の果たす役割は特に大きいと言われている。海外でも当初はなじみの薄かったBCGという言葉の認知度も徐々に高まっており、現在では日本企業もBCG関連産業に積極的に介入している4)。

2 製糖副産物の利用に関する特別講演

Klanarong Sriroth「Diversification of sugarcane biorefinery process: Production of biological water and dietary fibers(サトウキビにおけるバイオリファイナリー過程の多様化:飲料水と食物繊維の生産)」

本章では会議の最初の特別講演を飾ったKlanarong Sriroth博士の発表内容について紹介したい。Sriroth博士は糖だけでなくでん粉の加工利用にも博識であり、筆者がタイ勤務時代に所属していたミトポンサトウキビ研究所の所長を務めていた傍ら、カセサート大学農産業学部の准教授も兼任されていた。Sriroth博士はまず、砂糖に対して肥満や糖尿病、心臓病などの原因となっているという誤った認識があり、その認識から砂糖が世界的に問題視されてしまっていること、また洪水や干ばつによるサトウキビの減収、肥料価格の高騰、労働力不足による機械化の必要性、バーンハーベスト(注1)によるPM2.5の増加などサトウキビ生産を取り巻く状況は年々悪化していることについて触れた。このような状況を打破するには、砂糖よりも付加価値の高い製品を持続的に生産する必要があると述べた。

(注1)畑に火入れをし、梢頭部や葉身などをあらかじめ焼却してから収穫する方法。対して火入れを行わない収穫方法をグリーンハーベストという。

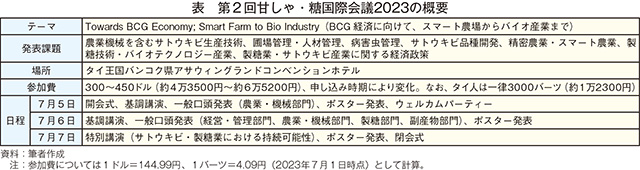

話は変わるが、21世紀は水の時代ともいわれているように、仮に現在のような水消費が続いた場合、2030年には世界人口の4割が水不足の危機に陥ると予想されている。今後も増加し続ける世界人口を支えられるだけの水を確保する上で鍵となるのが植物由来の水だ。サトウキビに限らず、植物の含水率は高いため、野菜や果物を食べるということは水分を摂取していることとほぼ同義である。サトウキビの場合、原料茎のうち糖分はせいぜい15%ほどで、繊維分も15%弱、数パーセントがミネラルや有機酸などの可溶性固形分で、残りの約70%が水分である。サトウキビから砂糖を製造するということはその大半を占めている水を取り除かなければならないのだが、これに関してSriroth博士は「なぜ1割しか取れない砂糖にこだわり、7割を占める貴重な水を廃棄してしまっているのか」と強調した。このような考えに基づき、野菜や果実からジュースを濃縮するとき、あるいはサトウキビから砂糖を製造するときに生じる水分を回収し、飲料水として利用しようというのがコンセプトである(写真5)。サトウキビを利用した例としては、2017年ベトナムで製糖工程中に生じた水分を回収、ろ過したサトウキビフレーバーの飲料水「miaqua」(ただし、純水ではない)(図1)や2019年豪州で他の植物からすでに飲料水の製造・販売を行っていたAquaBotanical社と提携し、サトウキビから純水を精製しようと試みた製糖企業Sunshine Sugar社(図2)などがある。同社の最高経営責任者Chris Connors氏は「現時点で水分は製糖過程で大気中に放出されるか川に戻されるだけなのでこれを利用しない手はない。あらゆる人にとって利益となる製品を提供するこれ以上の方法はないだろう」「そしてこれは普通であれば問題となるような方法、例えば地下水の採掘などとは全く異なる。私たちは単にサトウキビから水を得ているだけなのだから」と述べている。これまでもサトウキビを原料としたエタノールや電力、飼料、パルプ・紙製品、バイオ製品などの製造やそれに関わる研究開発が盛んに行われていることを報告したが5)、工程中に排出される水にまで着目するようになったというのは驚きであった。

また、Sriroth博士はサトウキビのバガスや葉から取れる食物繊維にも注目している。バガスはおおよそセルロース40%、ヘミセルロース20%、リグニン20%から構成されており、通常は脱リグニン化および漂白処理を行うことで白色セルロースを抽出する。このセルロースはパルプ・紙製品の原料として利用したり、食物繊維として食品へ混ぜ合わせたりすることができるが、博士は漂白処理を行わない、いわゆるバージン加工のサトウキビ食物繊維(Virgin Sugar Cane Fiber、VSCF)の有用性について説明した。こちらの食物繊維は単離されたセルロースと異なり、低含量のリグニンやその他微量元素、ポリフェノールなどを含む複雑な化合物であるため、より植物本来の形に近い機能を有していると言える。豪州のKfibre社はこの食物繊維を含んだ製品の販売を行っており(図3)、ある研究ではこの製品を摂取することで胃食道逆流症の改善に効果があるという結果も出ている6)。

サトウキビ由来の飲料水や食物繊維が真に有益であるかはさておき、このように製糖原料および副産物の利用方法を多様化させる必要があるというのがSriroth博士の結論であり、その考えには深く共感した。

サトウキビ由来の飲料水や食物繊維が真に有益であるかはさておき、このように製糖原料および副産物の利用方法を多様化させる必要があるというのがSriroth博士の結論であり、その考えには深く共感した。

3 タイにおける製糖業の持続可能性に関する発表

Nutthapol Asadathorn「Sustainable of Sugar Industry. Perspective from Thai-land(製糖業の持続可能性 タイからの視点)」およびThanaporn Athipanyakul 「Sustainability of the sugar industry amidst the wind of climate change(気候変動のただ中における製糖業の持続可能性)」

タイの糖業事情について発表を行ったのはBaanrai Sugar Industry社のAsadathorn氏とカセサート大学のAthipanyakul博士だ。タイでは持続可能なサトウキビ生産を行うため、以下の三つを2023〜27年の5年間における戦略として掲げている。

(1)環境にやさしく:バーンハーベストをゼロに、二酸化炭素排出量を5%削減。

(2)BCG経済:サトウキビの価値を10%向上、製糖廃棄物をゼロに。

(3)変化への対応:補助金に頼らないサトウキビ生産、研究開発費を10%増加。

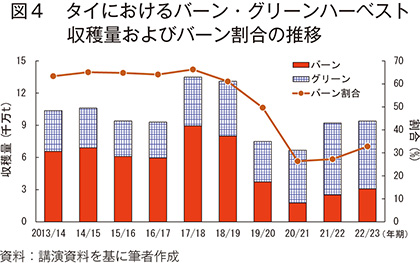

ここでは特に(1)に関して、バーンハーベストの現状について報告したい。タイでは以前からサトウキビ畑の火入れに由来するPM2.5による大気汚染が深刻な問題として取り上げられていた。そこで、政府は焼却原料(バーンハーベストにより収穫されたサトウキビ)の工場への搬入量を全体の50%とするよう制限を設けたり、焼却原料の取引価格を1トン当たり30バーツ引き下げ、新鮮原料(グリーンハーベストにより収穫されたサトウキビ)に追加の補助金として1トン当たり120バーツを出すことでバーンハーベスト割合を低減させようと試みた。その結果、2019/20年期にはその割合は50%となり、20/21年期には26.4%にまで低下した(図4)。しかしながら、その後バーンハーベスト割合は減少することなく徐々に増加し、22/23年期は32.8%となっている。理由はいくつか考えられるが、まずは新鮮原料に追加の補助金を与えるという政策がこの先も続くかどうか分からなかったため、農家がグリーンハーベストを行うことにためらいを示したことが挙げられる。次に、人件費込みで考えた場合、本当にグリーンハーベストにメリットはあるのかという点だ。追加の補助金とペナルティーを合わせると、確かに新鮮原料と焼却原料の間にはトン当たり150バーツもの差があるが、グリーンハーベストの場合トラッシュの影響で収穫が困難になるため、バーンハーベストであれば不要だったはずの追加の人件費が必要になる。このグリーンハーベストから得られる利益と余分にかかる人件費をてんびんに掛けた場合、バーンハーベストの方が結果的に得をすると考える農家が多かったようだ。また、一般的に焼却原料は品質劣化が早く進行するのだが7)、なぜか一部の農家は焼却原料の方が取引時の可製糖率(Commercial Cane Sugar、CCS)(注2)が高くなると考えている。原料の取引価格はCCS10%を基準として1%上昇するごとにトン当たり約80バーツ増加するため、バーンハーベストによってCCSが増加するのであればそれだけ農家の手取りも増えることになる。このような考えを持つ農家にとってはバーンハーベストからグリーンハーベストに転換する理由はさらに無くなるだろう。加えて、今期(2023/24年期)に限っては、一部の製糖工場は通常であれば90〜120日あるはずの製糖期間を70日しか確保していないらしく、製糖期間が短縮されれば農家は収穫に時間をかけることができなくなるため、手間のかかるグリーンハーベストは余計に敬遠されることになる。また、規模の大きい農家は高額なハーベスタを購入しなければならないという点もグリーンハーベストを進めるうえで大きなハードルとなっている。このように、現状ではバーンハーベストを完全にゼロとすることは難しいが、タイ政府は今後、新鮮原料に対する補助金の額をさらに引き上げるなど100%グリーンハーベストへの転換達成を目指している。

(注2)サトウキビのショ糖含有率、繊維含有率および搾汁液の純度から算出される回収可能な糖分の割合。

タイの糖業事情について発表を行ったのはBaanrai Sugar Industry社のAsadathorn氏とカセサート大学のAthipanyakul博士だ。タイでは持続可能なサトウキビ生産を行うため、以下の三つを2023〜27年の5年間における戦略として掲げている。

(1)環境にやさしく:バーンハーベストをゼロに、二酸化炭素排出量を5%削減。

(2)BCG経済:サトウキビの価値を10%向上、製糖廃棄物をゼロに。

(3)変化への対応:補助金に頼らないサトウキビ生産、研究開発費を10%増加。

ここでは特に(1)に関して、バーンハーベストの現状について報告したい。タイでは以前からサトウキビ畑の火入れに由来するPM2.5による大気汚染が深刻な問題として取り上げられていた。そこで、政府は焼却原料(バーンハーベストにより収穫されたサトウキビ)の工場への搬入量を全体の50%とするよう制限を設けたり、焼却原料の取引価格を1トン当たり30バーツ引き下げ、新鮮原料(グリーンハーベストにより収穫されたサトウキビ)に追加の補助金として1トン当たり120バーツを出すことでバーンハーベスト割合を低減させようと試みた。その結果、2019/20年期にはその割合は50%となり、20/21年期には26.4%にまで低下した(図4)。しかしながら、その後バーンハーベスト割合は減少することなく徐々に増加し、22/23年期は32.8%となっている。理由はいくつか考えられるが、まずは新鮮原料に追加の補助金を与えるという政策がこの先も続くかどうか分からなかったため、農家がグリーンハーベストを行うことにためらいを示したことが挙げられる。次に、人件費込みで考えた場合、本当にグリーンハーベストにメリットはあるのかという点だ。追加の補助金とペナルティーを合わせると、確かに新鮮原料と焼却原料の間にはトン当たり150バーツもの差があるが、グリーンハーベストの場合トラッシュの影響で収穫が困難になるため、バーンハーベストであれば不要だったはずの追加の人件費が必要になる。このグリーンハーベストから得られる利益と余分にかかる人件費をてんびんに掛けた場合、バーンハーベストの方が結果的に得をすると考える農家が多かったようだ。また、一般的に焼却原料は品質劣化が早く進行するのだが7)、なぜか一部の農家は焼却原料の方が取引時の可製糖率(Commercial Cane Sugar、CCS)(注2)が高くなると考えている。原料の取引価格はCCS10%を基準として1%上昇するごとにトン当たり約80バーツ増加するため、バーンハーベストによってCCSが増加するのであればそれだけ農家の手取りも増えることになる。このような考えを持つ農家にとってはバーンハーベストからグリーンハーベストに転換する理由はさらに無くなるだろう。加えて、今期(2023/24年期)に限っては、一部の製糖工場は通常であれば90〜120日あるはずの製糖期間を70日しか確保していないらしく、製糖期間が短縮されれば農家は収穫に時間をかけることができなくなるため、手間のかかるグリーンハーベストは余計に敬遠されることになる。また、規模の大きい農家は高額なハーベスタを購入しなければならないという点もグリーンハーベストを進めるうえで大きなハードルとなっている。このように、現状ではバーンハーベストを完全にゼロとすることは難しいが、タイ政府は今後、新鮮原料に対する補助金の額をさらに引き上げるなど100%グリーンハーベストへの転換達成を目指している。

(注2)サトウキビのショ糖含有率、繊維含有率および搾汁液の純度から算出される回収可能な糖分の割合。

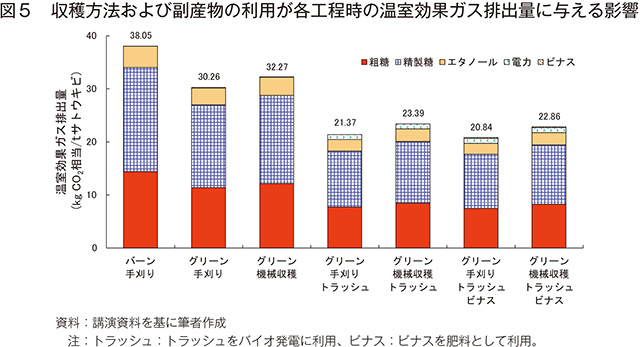

続いてAthipanyakul博士は粗糖や精製糖製造時など各工程における温室効果ガスの排出量について言及した。種々の収穫方法や副産物用途を組み合わせた七つのケースについてシミュレーションを行ったが、バーンハーベストはどのグリーンハーベストのケースよりも温室効果ガス排出量が多かった(図5)。また、グリーンハーベストの中では機械収穫よりも手刈りの排出量の方が少なく、さらに葉や梢頭部などのトラッシュを収集し発電に利用したり、ビナス(注3)を肥料の代わりとして利用したりすることで製糖時の温室効果ガス排出量を大きく低減できることがわかった。

これに関して、ミトポン社ではグリーンハーベストを推進するためにトラッシュを農家から買い取り、バイオ発電の原料として利用する取り組みを6年前から実施している。これまでの累計トラッシュ購入量は170万トン、トラッシュ販売による農家への追加収入は25億バーツにも上る。2023/24年期にはさらに80万トンのトラッシュを購入する予定とのことだ。他にもミトポン社はグリーンハーベストを行っている農家のトラックや畑にはカラフルなステッカーや看板を取り付けて他の農家にアピールできるようにしたり、トラックアート大会への参加を促したりと農家のモチベーションを向上させる努力を行っている。このような取り組みを継続することで、タイにおけるグリーンハーベスト割合が今後さらに高まることを期待している。

(注3)バイオエタノール製造工程で生じる蒸留残渣液。

これに関して、ミトポン社ではグリーンハーベストを推進するためにトラッシュを農家から買い取り、バイオ発電の原料として利用する取り組みを6年前から実施している。これまでの累計トラッシュ購入量は170万トン、トラッシュ販売による農家への追加収入は25億バーツにも上る。2023/24年期にはさらに80万トンのトラッシュを購入する予定とのことだ。他にもミトポン社はグリーンハーベストを行っている農家のトラックや畑にはカラフルなステッカーや看板を取り付けて他の農家にアピールできるようにしたり、トラックアート大会への参加を促したりと農家のモチベーションを向上させる努力を行っている。このような取り組みを継続することで、タイにおけるグリーンハーベスト割合が今後さらに高まることを期待している。

(注3)バイオエタノール製造工程で生じる蒸留残渣液。

4 筆者らの発表およびディスカッション

(1)渡邉健太「Smart farming for sugarcane cultivation in Japan: Current status and perspectives(日本のサトウキビ栽培におけるスマート農業:現状と展望)」

近年、日本ではサトウキビ農家の高齢化および後継者減少に伴う労働力不足により、特に植え付けや収穫といった労働力を要する作業の機械化が急速に進んでいる。一方でプランターやハーベスタを操作できるオペレーターの数は限られており、機械化に対応した新たな生産システムの構築とオペレーターの確保が喫緊の課題となっている。また、これまでサトウキビ生産に関するさまざまな研究開発が行われてきたにもかかわらず、日本のサトウキビ単収は長期にわたって向上が見られず、また台風や干ばつといった気象災害に強く左右され非常に不安定であり、世界の単収との差は開くばかりである。

このような課題を先端技術の導入やデータ解析によって解決するべく、2019年よりわれわれは南大東島においてサトウキビスマート農業プロジェクトを実施している。プロジェクトの概要に加え、農業機械の自動操舵、微気象観測ポストの設置・データ配信、微気象データに基づく遠隔かん水装置の利用、ドローンやモバイル近赤外線糖度計を利用したサトウキビの成育・品質のモニタリング、GISベース営農支援システムの運用といったスマート農業技術(詳しくは既報8)を参照)について会議で報告したところ、予想に反して大きな反響が得られ、発表は好評であった。ブラジルやタイではかなり以前から当分野の研究は進んでおり、おそらく個々の技術で見ればより進んでいる研究もあったのだろうが、さまざまな技術を用いて多方面からサトウキビ生産に関する諸課題を解決しようという試みは珍しかったのかもしれない。また、本会議のテーマ「Smart farm」と内容が合致していた点も評価が高かった要因だと思われる。発表後に質問も多く寄せられたので、以下に何点か例を記したい。

(ア)インド:インドでも今後機械化を進めていきたいが、これまで一般的に用いられてきた

90センチメートルの畝幅を変更するのは難しい。どのように農家の考えを変えたらよい

か。

(イ)豪州:小さな島でプロジェクトを実施しているが、豪州のハーベスターを導入する

チャンスはあるか。

(ウ)インドネシア:モバイル糖度計はすでに市販されているのか。そうだとすれば価格は

どのくらいか。

会議の発表ではポジティブな結果のみを報告したが、これらの技術の中にはすでに生産者に利用していただいているものもあれば生産法人や一部の大規模農家に利用が限定されるもの、研究段階からなかなか進んでいないものなどがあり、生産者への普及や他地域・他作物への応用に向けては技術間にかなり差が見られるのが現状である。このように確立した技術や構築したシステムをどうすれば実際に生産者に使っていただけるかという点に関しては他国のスマート農業研究者も頭を悩ませており、今後の課題となっている。

(2)野間口智「Analysis of relationship between climate factors and sugarcane yield in Tanegashima Island, Kagoshima, based on the farmer’s yielding data(収穫実績に基づく鹿児島県種子島における気象要因とサトウキビ単収との関係の解析)」

サトウキビ栽培の北限ともいわれている種子島において、過去18年間の気象データと収穫実績を解析し、より精度の高い収量予測モデルを作成しようと試みた。栽培期間を初期(2〜4月)、中期(5〜7月)、後期(8〜10月)に分割し、期間ごとに収量やその構成要素と気象データとの関係を調査したところ、後期の気温と単収、中期の気象データと有効茎数との間に関係が認められた。また、初期の分げつ数は単収にあまり影響を与えないことがわかった。これらのパラメーターを用いた重回帰モデルを作成したところ、高い精度で単収の予測が可能であることが明らかになった。また、最高分げつ数を制限するような施肥管理を行うことで単収の向上が可能だと考えられた。

質疑応答では、わざわざ新しいモデルを作成しなくとも先行研究の例があるのではないかという厳しい意見も見られたが、フィジーの研究者からは実際のデータを見てみたいという嬉しい申し入れもあった。フィジーでは台風が頻発するほか、全域で天水栽培が行われているため干ばつ被害を受けやすい一方で、豪雨の際には洪水に見舞われることもある。単収はおおよそ10アール当たり5トンだが、気象の影響を受け年次変動が大きいため、正確な収量予測が必要ということであった。このように日本同様の課題に取り組んでいる国もあり、貴重なディスカッションを展開することができた。

おわりに

本国際会議はCOVID-19の影響で長らく延期されていたが、無事開催へと至り、久々にタイを訪問できたことは筆者らにとって大変嬉しいことであった。また、その中にはよく知った顔ぶれを見つけることもできほっとしたのと同時に、この数年の間に大きく研究を進展させている者もおり、モチベーションを高める良い機会となった。会議全体ではテーマが示す通り、BCG経済モデルやバイオ産業に焦点を絞ったものが多く、中でもSriroth博士の発表に見られたサトウキビ由来の飲料水は、今後水がより貴重な資源となり得ることから非常に重要な考えであると感じた。このようにタイをはじめ、諸外国ではサトウキビの高付加価値化や副産物の多面的利用がさらに加速しており、本分野の研究開発に関して日本はかなり遅れを取っている印象を受けた。一方で、筆者らの発表が評価されたことから、日本からも世界にインパクトを与える研究ができるという自信を得られたことは貴重な経験であった。会議後に開かれたTSSCTメンバーとの会合では、なんと次回会議を日本で開催させていただけないかとの提案もあった(写真6)。実現するかはまだ不明だが、今後より一層身を引き締めて研究に臨みたい。

ちなみに、タイでは2024年8月に国際甘しゃ糖技術者会議(International Society of Sugar Cane Technologists、ISSCT)の農学・農業機械部門ワークショップが開催される予定だが、このワークショップのテーマ「Towards Bio-Circular-Green(BCG)Economy; Smart Farm to Drive Economic Recovery and Sustainable Sugarcane Industries(BCG経済に向けて、経済回復と持続可能なサトウキビ産業を推進するスマート農場)」が本会議テーマと類似していることからも、タイのサトウキビ業界は今後もBCG経済モデルを方針として進めていくという強い意向がうかがえる。筆者らは本ワークショップにも参加予定であるので、この1年間でどのように情勢が変化したか大変興味深く、今から参加が楽しみである。

なお、本稿を執筆するに当たり、カセサート大学Klanarong Sriroth博士とThanankorn Jaiphong博士には貴重な資料や情報を提供していただき大変お世話になった。この場を借りて感謝申し上げる。

ちなみに、タイでは2024年8月に国際甘しゃ糖技術者会議(International Society of Sugar Cane Technologists、ISSCT)の農学・農業機械部門ワークショップが開催される予定だが、このワークショップのテーマ「Towards Bio-Circular-Green(BCG)Economy; Smart Farm to Drive Economic Recovery and Sustainable Sugarcane Industries(BCG経済に向けて、経済回復と持続可能なサトウキビ産業を推進するスマート農場)」が本会議テーマと類似していることからも、タイのサトウキビ業界は今後もBCG経済モデルを方針として進めていくという強い意向がうかがえる。筆者らは本ワークショップにも参加予定であるので、この1年間でどのように情勢が変化したか大変興味深く、今から参加が楽しみである。

なお、本稿を執筆するに当たり、カセサート大学Klanarong Sriroth博士とThanankorn Jaiphong博士には貴重な資料や情報を提供していただき大変お世話になった。この場を借りて感謝申し上げる。

【参考文献】

1)渡邉健太・平良英三・新里良章(2020)「タイから世界へ発信するサトウキビ・製糖産業における技術革新〜第1回国際糖・甘しゃ会議参加報告〜」『砂糖類・でん粉情報』(2020年8月号)独立行政法人農畜産業振興機構

2)渡邉健太・寳川拓生・新里良章(2020)「日本−タイ国間におけるサトウキビおよび農業機械を通じた研究交流」『砂糖類・でん粉情報』(2020年11月号)独立行政法人農畜産業振興機構

3)辻三朗(2022)「タイ王国及び他の東南アジア諸国の経済・産業動向、社会動向報告書 〜新国家戦略「BCG 経済モデル」〜」『鳥取県東南アジアビューロー発 現地レポート』(2022年1月)鳥取県

4)増田篤(2023)「BCG経済モデルで豊かな社会へ〜タイの強みは農業・バイオ〜」『ArayZ』Vol.139(2023年7月号)株式会社メディエーター

5)渡邉健太(2018)「製糖およびその統合技術に関わる専門家たちの国際協会(IAPSIT)から知る世界の糖業界の方向性〜第6回IAPSIT国際会議参加報告〜」『砂糖類・でん粉情報』(2018年9月号)独立行政法人農畜産業振興機構

6)Beckett, J.M., Singh, N.K., Phillips, J., Kalpurath, K., Taylor K., Stanley, R.A. and Eri, R.D.(2020)「Anti-heartburn effects of sugar cane flour a double-blind, randomized, placebo-controlled study」『Nutrients 12』1813

7)渡邉健太(2017)「サトウキビの品質劣化に関する報告」『砂糖類・でん粉情報』(2017年9月号)独立行政法人農畜産業振興機構

8)上野正実・川満芳信・渡邉健太(2021)「ウフスマ・プロジェクトの終了とさとうきびスマート農業時代の幕開け」『砂糖類・でん粉情報』(2021年7月号)独立行政法人農畜産業振興機構

1)渡邉健太・平良英三・新里良章(2020)「タイから世界へ発信するサトウキビ・製糖産業における技術革新〜第1回国際糖・甘しゃ会議参加報告〜」『砂糖類・でん粉情報』(2020年8月号)独立行政法人農畜産業振興機構

2)渡邉健太・寳川拓生・新里良章(2020)「日本−タイ国間におけるサトウキビおよび農業機械を通じた研究交流」『砂糖類・でん粉情報』(2020年11月号)独立行政法人農畜産業振興機構

3)辻三朗(2022)「タイ王国及び他の東南アジア諸国の経済・産業動向、社会動向報告書 〜新国家戦略「BCG 経済モデル」〜」『鳥取県東南アジアビューロー発 現地レポート』(2022年1月)鳥取県

4)増田篤(2023)「BCG経済モデルで豊かな社会へ〜タイの強みは農業・バイオ〜」『ArayZ』Vol.139(2023年7月号)株式会社メディエーター

5)渡邉健太(2018)「製糖およびその統合技術に関わる専門家たちの国際協会(IAPSIT)から知る世界の糖業界の方向性〜第6回IAPSIT国際会議参加報告〜」『砂糖類・でん粉情報』(2018年9月号)独立行政法人農畜産業振興機構

6)Beckett, J.M., Singh, N.K., Phillips, J., Kalpurath, K., Taylor K., Stanley, R.A. and Eri, R.D.(2020)「Anti-heartburn effects of sugar cane flour a double-blind, randomized, placebo-controlled study」『Nutrients 12』1813

7)渡邉健太(2017)「サトウキビの品質劣化に関する報告」『砂糖類・でん粉情報』(2017年9月号)独立行政法人農畜産業振興機構

8)上野正実・川満芳信・渡邉健太(2021)「ウフスマ・プロジェクトの終了とさとうきびスマート農業時代の幕開け」『砂糖類・でん粉情報』(2021年7月号)独立行政法人農畜産業振興機構

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678