ホーム > 砂糖 > 調査報告 > その他 > 糖から油脂へのバイオマス変換:廃糖蜜を利用したクロレラによる油脂の生産

最終更新日:2024年6月10日

糖から油脂へのバイオマス変換:廃糖蜜を利用したクロレラによる油脂の生産

2024年6月

帝京大学 医真菌研究センター 研究員 田口 裕基

東京大学 大学院新領域創成科学研究科 特任研究員 森 竣之介

東京大学 大学院新領域創成科学研究科 名誉教授 河野 重行

東京大学 大学院新領域創成科学研究科 特任研究員 森 竣之介

東京大学 大学院新領域創成科学研究科 名誉教授 河野 重行

【要約】

砂糖の消費はこのところ減少傾向にある。一方、温暖化による不作などの影響で、オリーブオイルの値上げは「過去に例を見ないほど」であり、最大80%の値上げとなっている。こうした時に、「砂糖を油に変える」ことができれば、生産者にも消費者にも大きな利益となる。微細藻類を用いた「糖から油脂へ」のバイオマス変換はそれを可能にする。この変換に廃糖蜜(モラセス)を用いることでコストを軽減できれば、不足する持続可能な航空燃料SAF(Sustainable Aviation Fuel)への供給も期待できる。

はじめに

2021年11月のことだが、異例のインタビューがNHKで放送された。羽田空港の一画で全日空(ANA)と日本航空(JAL)のトップが並んでインタビューに応じたのだ(注1)。

二人の社長が語ったのは、「航空業界の脱炭素を実現するうえで欠かせないSAFをめぐる世界的な争奪戦で、十分な量のSAFを確保できないために飛行機を飛ばせない、という事態が現実味を帯びてきた」との訴えだった。欧州では、化石燃料由来の航空燃料で移動することを指す「飛び恥(Flight Shame)」という言葉さえ生まれており、各国で環境規制が始まった時に、それを達成できないと飛行機を飛ばせなくなる。日本の空港でSAFが調達できなければ、日本の航空会社はもちろん、海外の航空会社の飛行機も日本に飛んでこないということになりかねない。

世界的なSAFの争奪戦が激しくなるなか、日本を離着陸する飛行機が確実にSAFを給油できる体制を構築するには、国産のSAF燃料が欠かせない。SAFの開発には巨額の投資が必要だが、民間投資だけでは限界があり、政府の支援ひいては国民の理解が必要となる。まずはSAFと油脂の関係をひも解いてみよう。

(注1)NHK NEWS WEB ビジネス特集「飛行機が飛ばせない? ANAとJAL 直面する新たな危機」2021年11月5日 20時42分 〈https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211105/k10013335051000.html〉を参照した。

二人の社長が語ったのは、「航空業界の脱炭素を実現するうえで欠かせないSAFをめぐる世界的な争奪戦で、十分な量のSAFを確保できないために飛行機を飛ばせない、という事態が現実味を帯びてきた」との訴えだった。欧州では、化石燃料由来の航空燃料で移動することを指す「飛び恥(Flight Shame)」という言葉さえ生まれており、各国で環境規制が始まった時に、それを達成できないと飛行機を飛ばせなくなる。日本の空港でSAFが調達できなければ、日本の航空会社はもちろん、海外の航空会社の飛行機も日本に飛んでこないということになりかねない。

世界的なSAFの争奪戦が激しくなるなか、日本を離着陸する飛行機が確実にSAFを給油できる体制を構築するには、国産のSAF燃料が欠かせない。SAFの開発には巨額の投資が必要だが、民間投資だけでは限界があり、政府の支援ひいては国民の理解が必要となる。まずはSAFと油脂の関係をひも解いてみよう。

(注1)NHK NEWS WEB ビジネス特集「飛行機が飛ばせない? ANAとJAL 直面する新たな危機」2021年11月5日 20時42分 〈https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211105/k10013335051000.html〉を参照した。

1 SAFへの期待と油脂の製造

国際民間航空機関(ICAO)は、3年に1度開催される総会で、国際航空分野で2050年までに二酸化炭素(CO2)の排出を実質ゼロにする長期目標を採択した。従来の目標から、排出削減へと大きく方針を転換したことになる(注2)。この目標達成には、革新的な航空技術の採用、合理的な航空運営に加え、SAFの開発・増産が絶対条件となる。

(1)ネットゼロへのシナリオ

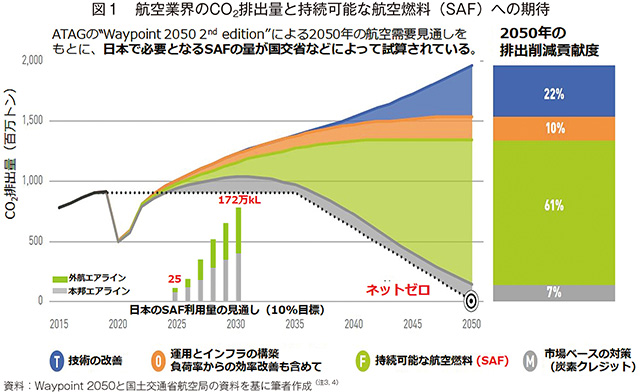

スイスのジュネーブに拠点を置くATAG(Air Transport Action Group)は、パリ協定で強調された気候変動対策へのコミットメントを尊重しながら、航空輸送が今後数十年にわたって世界経済と社会発展を支え続けられるようにする活動を続けており、“Waypoint 2050”と呼ばれる2050年ネットゼロに向けてのシナリオをいくつか提案している(注3)。その中でも、2035年から2040年にかけて就航する短距離および座席数100席未満のハイブリッド/電気航空機への移行を見込み、非在来型の機体の出現と、それらへの移行が期待されている。技術改善を優先させた、これらの野心的なシナリオにおいてさえ、SAFの果たす役割は大きく、技術や運用、インフラ改善といった対策のうちでCO2の削減効果は61%にもなる(図1)。

日本においては、各航空会社の作成した計画などに基づき国土交通省が試算した数値によれば(注4)、2030年時点では国内において172万キロリットルのSAF利用(本邦+外航)が見込まれる。各年の給油量は、航空運送事業脱炭素化推進計画およびヒアリングを基に積み上げたもので、外航航空会社は2030年にジェット燃料給油量の10%をSAFに置き換えるものとし、各年均等(約1.7%)に利用量を増やすものと想定している。なお、2024年、2025年の需要を満たす供給見込みは立っていない。

(注2)独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)ビジネス短信「国際航空で2050年にCO2排出実質ゼロへ、ICAOが採択」2022年10月12〈https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/10/a09b7eb79a104e10.html〉を参照した。

(注3)ATAGと“Waypoint 2050”は以下のURLを参照した。

〈https://aviationbenefits.org/environmental-efficiency/climate-action/waypoint-2050/〉

(注4)国土交通省航空局 令和6年3月22日「3アプローチの取組状況等」

〈https://www.mlit.go.jp/koku/content/001600751.pdf〉を参照した。

日本においては、各航空会社の作成した計画などに基づき国土交通省が試算した数値によれば(注4)、2030年時点では国内において172万キロリットルのSAF利用(本邦+外航)が見込まれる。各年の給油量は、航空運送事業脱炭素化推進計画およびヒアリングを基に積み上げたもので、外航航空会社は2030年にジェット燃料給油量の10%をSAFに置き換えるものとし、各年均等(約1.7%)に利用量を増やすものと想定している。なお、2024年、2025年の需要を満たす供給見込みは立っていない。

(注2)独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)ビジネス短信「国際航空で2050年にCO2排出実質ゼロへ、ICAOが採択」2022年10月12〈https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/10/a09b7eb79a104e10.html〉を参照した。

(注3)ATAGと“Waypoint 2050”は以下のURLを参照した。

〈https://aviationbenefits.org/environmental-efficiency/climate-action/waypoint-2050/〉

(注4)国土交通省航空局 令和6年3月22日「3アプローチの取組状況等」

〈https://www.mlit.go.jp/koku/content/001600751.pdf〉を参照した。

(2)SAF製造と認証

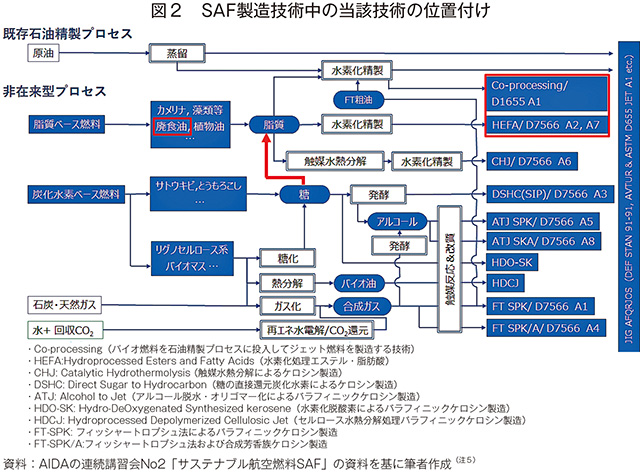

SAFの製造技術を原料と認証ごとに分かりやすくまとめたのが図2である(注5)。SAF100%である「ニートSAF」の国際規格は、ASTM(American Society for Testing and Materials International)のD7566(Standard Specification for Aviation Turbine Fuel Containing Synthesized Hydrocarbons)で定められている。従来のジェット燃料はASTM D1655(Standard Specification for Aviation Turbine Fuels)で規定されており、ASTMのD7566に準拠して製造された燃料はASTM D1655の要件を満たすものとされる。

SAFは、従来のジェット燃料と同様の性状を有するドロップイン燃料として、定められた混合比率の範囲で、従来のジェット燃料への混合が可能である。そのため、既存の燃料供給設備が利用できるとともに、航空機の燃料系統やエンジンの改良およびインフラの変更が不要である。また、ニートSAF以外にも、製油所において流動接触分解装置(FCC)で、脂質またはAnnexA1で副生したFT(Fischer-Tropsch)油の重質留分を、既存石油系燃料と同時処理(Co-Processing)する場合については、ASTM D1655で5%までの混合が認められている。

現在、商業的に稼働しているのは、ASTM D7566のAnnexA2で認証された、動植物油(獣脂、廃食油など)を原料としたHEFA(Hydroprocessed Esters and Fatty Acids)がほとんどで、フィンランドのNeste社、イタリアのEni社、フランスのTotal Energies社、米国のWorld Energy社などが供給している燃料がそれに当たる。これらの企業は廃食油などの脂質を原料に水素化精製でSAFを製造している。一方、糖を原料としたAnnexA5のATJ(Alcohol to Jet)技術も期待されているが、今のところ米国のGevo社のSilsbeeプラントなどが稼働しているにとどまっている。

(注5)航空イノベーション推進協議会(AIDA)の連続講習会No2「サステナブル航空燃料SAF」の資料として東洋エンジニアリング株式会社 エンジニアリング・技術統括本部・次世代技術開拓部の寺井聡(2022、2024)が作成したもので簡潔にまとめられている。

SAFは、従来のジェット燃料と同様の性状を有するドロップイン燃料として、定められた混合比率の範囲で、従来のジェット燃料への混合が可能である。そのため、既存の燃料供給設備が利用できるとともに、航空機の燃料系統やエンジンの改良およびインフラの変更が不要である。また、ニートSAF以外にも、製油所において流動接触分解装置(FCC)で、脂質またはAnnexA1で副生したFT(Fischer-Tropsch)油の重質留分を、既存石油系燃料と同時処理(Co-Processing)する場合については、ASTM D1655で5%までの混合が認められている。

現在、商業的に稼働しているのは、ASTM D7566のAnnexA2で認証された、動植物油(獣脂、廃食油など)を原料としたHEFA(Hydroprocessed Esters and Fatty Acids)がほとんどで、フィンランドのNeste社、イタリアのEni社、フランスのTotal Energies社、米国のWorld Energy社などが供給している燃料がそれに当たる。これらの企業は廃食油などの脂質を原料に水素化精製でSAFを製造している。一方、糖を原料としたAnnexA5のATJ(Alcohol to Jet)技術も期待されているが、今のところ米国のGevo社のSilsbeeプラントなどが稼働しているにとどまっている。

(注5)航空イノベーション推進協議会(AIDA)の連続講習会No2「サステナブル航空燃料SAF」の資料として東洋エンジニアリング株式会社 エンジニアリング・技術統括本部・次世代技術開拓部の寺井聡(2022、2024)が作成したもので簡潔にまとめられている。

(3)食用油と廃食油をめぐる状況

HEFAの稼働は深刻な廃食油の不足を生み出している。例えば、日本国内で回収される廃食油は年間40万トン前後で、その主な用途は飼料用原料であったが、26万トンだった飼料用原料への再利用量は20万トンに減少し、逆に、国外への輸出が2015年度の3万トンから、2021年度の12万トンに増加している。主な輸出先は、SAFの製造工場があるシンガポールで、1キログラム当たり60〜80円で推移していた輸出価格は、21年後半から1年余りで200円近くにまで上昇し、今も160円近くで高止まりしている。こうした動きに伴い、国内の廃食油の取引価格も連動して上昇している(注6)。

日本の食用油の年間消費量は232万〜263万トンで推移している。廃食用油の発生量は年間約52万〜54万トンと推定されるが、回収されているのは40万トン前後である。食用油の自給率は、原料ベースだが、こめ油、豚脂、牛脂、魚油が国産なので食用油全体では約14%となる。ただ、植物油に限ると、菜種油を筆頭にほとんどが輸入で、自給率はこめ油などの約3%でしかない。近年、パーム油が注目されているが、1990年代から供給量が増加し、現在ではパーム核油を加えるとその量は約74万5000トン、国内年間消費量の約30%にもなる。そのほとんどはインドネシアとマレーシアからの輸入である。こうした状況は食料安全保障の観点からも危険であろう。

インドネシア政府は、2022年4月28日、国内の食用油価格の高騰を抑える目的で、パーム油の原料といくつかの関連製品の輸出を停止した(注7)。ロシアのウクライナ侵攻で、ロシア産やウクライナ産のひまわり油が世界的に品薄になり、パーム油の需要が急増し価格が急騰したためだが、輸出停止には国内外の反発もあり、高騰していた価格も安定したとして、5月23日に解除している。2023年になると、生産過程で森林破壊の恐れのあるパーム油などの域内輸入を規制する欧州連合(EU)の方針について、マレーシアは「小規模農家にとって懲罰的で不公平な対応だ」と非難した。インドネシアも「大企業や多国籍企業」を優遇していると批判し、インドネシアとマレーシアは、EUに対しパーム油の輸入規制方針を見直すよう求め、貿易協議を凍結する構えを見せている(注8)。このような中、マレーシア政府は、陸上輸送燃料として、パーム油の混合比率が20%のバイオディーゼル「B20」を導入すると発表しているが、これはEUの輸入規制への対抗策ともとられている。

(注6)東京新聞「天ぷら店が『都市油田』に!? 廃食油が航空燃料になるから争奪戦 ルール求める声まで出る理由とは」2023年7月17日 12時00分〈https://www.tokyo-np.co.jp/article/263604〉を参照した。

(注7)NHK NEWS WEB 「インドネシア パーム油の輸出を一時禁止 国際価格上昇に懸念」2022年4月28日 6時41分〈https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220428/k10013602741000.html〉を参照した。

(注8)Reuters ワールド「インドネシアとマレーシア、EUとの貿易協議凍結へ パーム油規制巡り亀裂」2023年6月1日午前 11:43〈https://jp.reuters.com/article/idUSKBN2XN236/〉を参照した。

日本の食用油の年間消費量は232万〜263万トンで推移している。廃食用油の発生量は年間約52万〜54万トンと推定されるが、回収されているのは40万トン前後である。食用油の自給率は、原料ベースだが、こめ油、豚脂、牛脂、魚油が国産なので食用油全体では約14%となる。ただ、植物油に限ると、菜種油を筆頭にほとんどが輸入で、自給率はこめ油などの約3%でしかない。近年、パーム油が注目されているが、1990年代から供給量が増加し、現在ではパーム核油を加えるとその量は約74万5000トン、国内年間消費量の約30%にもなる。そのほとんどはインドネシアとマレーシアからの輸入である。こうした状況は食料安全保障の観点からも危険であろう。

インドネシア政府は、2022年4月28日、国内の食用油価格の高騰を抑える目的で、パーム油の原料といくつかの関連製品の輸出を停止した(注7)。ロシアのウクライナ侵攻で、ロシア産やウクライナ産のひまわり油が世界的に品薄になり、パーム油の需要が急増し価格が急騰したためだが、輸出停止には国内外の反発もあり、高騰していた価格も安定したとして、5月23日に解除している。2023年になると、生産過程で森林破壊の恐れのあるパーム油などの域内輸入を規制する欧州連合(EU)の方針について、マレーシアは「小規模農家にとって懲罰的で不公平な対応だ」と非難した。インドネシアも「大企業や多国籍企業」を優遇していると批判し、インドネシアとマレーシアは、EUに対しパーム油の輸入規制方針を見直すよう求め、貿易協議を凍結する構えを見せている(注8)。このような中、マレーシア政府は、陸上輸送燃料として、パーム油の混合比率が20%のバイオディーゼル「B20」を導入すると発表しているが、これはEUの輸入規制への対抗策ともとられている。

(注6)東京新聞「天ぷら店が『都市油田』に!? 廃食油が航空燃料になるから争奪戦 ルール求める声まで出る理由とは」2023年7月17日 12時00分〈https://www.tokyo-np.co.jp/article/263604〉を参照した。

(注7)NHK NEWS WEB 「インドネシア パーム油の輸出を一時禁止 国際価格上昇に懸念」2022年4月28日 6時41分〈https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220428/k10013602741000.html〉を参照した。

(注8)Reuters ワールド「インドネシアとマレーシア、EUとの貿易協議凍結へ パーム油規制巡り亀裂」2023年6月1日午前 11:43〈https://jp.reuters.com/article/idUSKBN2XN236/〉を参照した。

2 糖から油へのバイオマス変換

SAFはもちろん、食料安全保障という視点からも、糖から脂肪(油)へのバイオマス(生物から作り出されるエネルギー資源)変換は注目されている。ただ、工業生産が可能という意味で糖を油に変えられる微生物はそう多くはないし、そもそも何を糖源にすべきかが課題となる。

(1)廃糖蜜(モラセス)

サトウキビを原料とする砂糖生産は、紀元後まもなくインド北東部のベンガル地方で開始され、その後長い年月をかけ東西の世界に広まっていった。世界中の人々にとってなくてはならないものとなった砂糖は、世界最初期の工場生産物として生産され、その収益が産業革命を引き起こす大きな要因となり、また労働者の栄養源ともなって工業化を支えた。それと同時に人々の嗜好はこの甘さによって大きく変わり、社会も劇的に変わっていくが、一方で砂糖生産国は、世界商品となった砂糖に隷従する道を運命付けられることになる1)。

砂糖を通して世界史を語る世界的名著『甘さと権力』には、「貧しい労働者階級にとって、茶を甘くすることに次ぐ砂糖の使い道は、ポリッジ(オート麦の粥)やパンを糖蜜で食べる方法である」と書かれており、18世紀の英国では甘味料として糖蜜を使うのが一般化し他の方法を駆逐してしまったようだ2)。

砂糖の生産地で発生する大量のモラセスは、工業原料として地元で消費されたり、輸出され甘味料として利用されたりすることも多い。サトウキビのモラセスは、今でもカナダ東部の大西洋岸の諸州とニューファンドランド島や米国のニューイングランド地方など「三角貿易」のかつての中継地や英国でよく消費されている。実際、Amazonのサイトでモラセスを購入しようとすると、ほとんどが欧米の企業ブランドのものである(写真1)。

そこで、こうした市販品と国内のサトウキビやてん菜の製糖工場から採取したモラセスを養分にした培養試験を実施することにした。

砂糖を通して世界史を語る世界的名著『甘さと権力』には、「貧しい労働者階級にとって、茶を甘くすることに次ぐ砂糖の使い道は、ポリッジ(オート麦の粥)やパンを糖蜜で食べる方法である」と書かれており、18世紀の英国では甘味料として糖蜜を使うのが一般化し他の方法を駆逐してしまったようだ2)。

砂糖の生産地で発生する大量のモラセスは、工業原料として地元で消費されたり、輸出され甘味料として利用されたりすることも多い。サトウキビのモラセスは、今でもカナダ東部の大西洋岸の諸州とニューファンドランド島や米国のニューイングランド地方など「三角貿易」のかつての中継地や英国でよく消費されている。実際、Amazonのサイトでモラセスを購入しようとすると、ほとんどが欧米の企業ブランドのものである(写真1)。

そこで、こうした市販品と国内のサトウキビやてん菜の製糖工場から採取したモラセスを養分にした培養試験を実施することにした。

(2)利用可能な有機基質(炭素源)

微細藻類は、光合成によって、CO2のような無機炭素化合物から複雑な有機化合物(糖や脂肪、タンパク質など)を生成して生育する。これを独立栄養あるいは独立栄養生物と呼ぶが、他の独立栄養生物が生成した有機化合物に頼って生育することも可能で、これを従属栄養と呼ぶ。微細藻類はほとんどが有機炭素化合物(糖や酢酸、グリセロール)を炭素源にして暗黒下で従属栄養培養できる。すでにある有機化合物を利用するので、従属栄養培養のほうが独立栄養培養より早く増殖できる。ただ、微細藻類は、モラセスの主成分であるスクロースを利用できるのだろうか。

Leeが2001年にまとめた「従属栄養的に培養できる商業的に重要な微細藻類種と利用可能な有機基質」の表に最近のデータを加えたのが表1である3)。グルコースや酢酸の他にスクロースや乳糖といった二糖類も利用されるが、それが可能な微細藻類は限られている。

植物は光合成産物の転流や貯蔵の中間体にスクロースを使うため、細胞にはスクロースを取り込む仕組みがある。一つは細胞膜にあるスクロースの輸送担体で、もう一つはインベルターゼが細胞壁にあるスクロースをグルコースとフルクトースに分解して単糖として取り込む方法である。微細藻類の場合、どちらが使われているか詳しいことはまだよく分かっていない。

表1で示した利用可能な炭素源、油脂の生産やその後の抽出の容易さを考え、モラセスを使った培養にはクロレラの中でもParachlorella kessleriを用いることにした(注9)。この種はもともとChlorella kessleriと呼ばれていたのだが、細胞壁の構造に加え分子系統も厳密には他のクロレラとは異なるため、Parachlorellaという属名が与えられた。ただし、以前と同様に、クロレラと通称することも多い。P. kessleriが利用できる炭素源には麦芽糖やセロビオースなどの二糖類も含まれるとの報告はあるが、残念ながらそこにはスクロースについての記載はなかった4)。

(注9)FottとNováková(1969)によって最初Chlorella kessleriと名付けられたが、その後Krienitzら(2004)によってParachlorella kessleriと改名されている。この種は最初の命名以前からよく知られており食経験もある。

Leeが2001年にまとめた「従属栄養的に培養できる商業的に重要な微細藻類種と利用可能な有機基質」の表に最近のデータを加えたのが表1である3)。グルコースや酢酸の他にスクロースや乳糖といった二糖類も利用されるが、それが可能な微細藻類は限られている。

植物は光合成産物の転流や貯蔵の中間体にスクロースを使うため、細胞にはスクロースを取り込む仕組みがある。一つは細胞膜にあるスクロースの輸送担体で、もう一つはインベルターゼが細胞壁にあるスクロースをグルコースとフルクトースに分解して単糖として取り込む方法である。微細藻類の場合、どちらが使われているか詳しいことはまだよく分かっていない。

表1で示した利用可能な炭素源、油脂の生産やその後の抽出の容易さを考え、モラセスを使った培養にはクロレラの中でもParachlorella kessleriを用いることにした(注9)。この種はもともとChlorella kessleriと呼ばれていたのだが、細胞壁の構造に加え分子系統も厳密には他のクロレラとは異なるため、Parachlorellaという属名が与えられた。ただし、以前と同様に、クロレラと通称することも多い。P. kessleriが利用できる炭素源には麦芽糖やセロビオースなどの二糖類も含まれるとの報告はあるが、残念ながらそこにはスクロースについての記載はなかった4)。

(注9)FottとNováková(1969)によって最初Chlorella kessleriと名付けられたが、その後Krienitzら(2004)によってParachlorella kessleriと改名されている。この種は最初の命名以前からよく知られており食経験もある。

(3)モラセスによる従属栄養培養

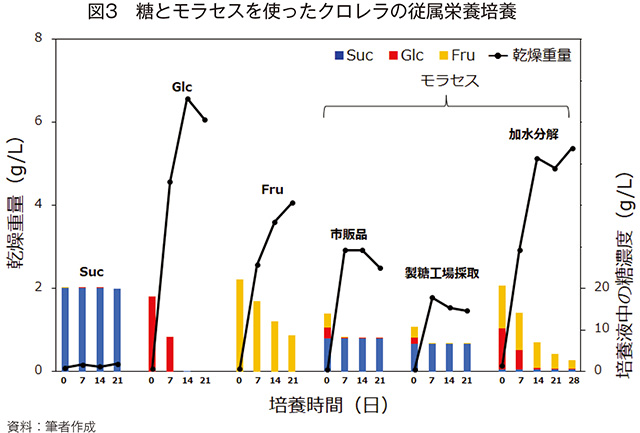

クロレラが従属栄養培養でモラセス中の糖源をどれくらいの油脂に変換するか調べるのに先立ち、まずモラセスをどれほどのバイオマス(乾燥重量)変換できるかを調べた(図3)。培地には窒素源として硝酸を含むが、炭素源をほとんど含まないBG-11培地を用いて、バッチ培養(注10)を実施した。コントロール(対照)として、BG-11培地に、それぞれスクロース(Suc)、グルコース(Glc)、フルクトース(Fru)のみを添加した。スクロース添加培養では、バイオマスの増殖とスクロースの消費がともに観察されず、スクロースは炭素源として利用できないと考えられた。一方、グルコースとフルクトースの添加培養では、バイオマスの増殖とグルコースやフルクトースの消費が観察された。ただし、グルコースの方がフルクトースよりも速く消費されており、それが最終的なバイオマス収量差の一因になっているようであった。

モラセスは製糖工程の副産物なので、その主成分はスクロースだと考えられる。クロレラは、スクロースでは増殖しなかったため(図3)、モラセスでもほとんど増殖しないと考えられた。しかし、市販のモラセスを使ったところ、グルコースの半分程度ではあるが、クロレラは十分増殖することが分かった。これは製糖工場で採取されたモラセスでも同様であった。

そこで、HPLC(高速液体クロマトグラフ)を用いてモラセスを分析すると、スクロースだけでなくその分解産物のグルコースとフルクトースも含まれており、その割合は市販品のほうが製糖工場で採取されたものよりも多かった。

試みに製糖工場で採取されたモラセスを塩酸でpH3に調整し、オートクレーブで121度にして加熱すると、スクロースは容易に加水分解されグルコースとフルクトースに分化された。これを中和して培養に使うと、クロレラはフルクトース添加時と同程度には増殖した。グルコース添加時ほどにクロレラが増殖しないところをみると、培養に用いるには活性炭やイオン交換樹脂を通して不純物を取り除くなどの工夫が必要だと考えられた。

(注10)バッチ培養のバッチ(Batch)は「1回分にまとめる」という意味で、最初に培地として入れた養分で培養を最初から最後まで完結させる培養方法で、「回分培養」ともいう。

モラセスは製糖工程の副産物なので、その主成分はスクロースだと考えられる。クロレラは、スクロースでは増殖しなかったため(図3)、モラセスでもほとんど増殖しないと考えられた。しかし、市販のモラセスを使ったところ、グルコースの半分程度ではあるが、クロレラは十分増殖することが分かった。これは製糖工場で採取されたモラセスでも同様であった。

そこで、HPLC(高速液体クロマトグラフ)を用いてモラセスを分析すると、スクロースだけでなくその分解産物のグルコースとフルクトースも含まれており、その割合は市販品のほうが製糖工場で採取されたものよりも多かった。

試みに製糖工場で採取されたモラセスを塩酸でpH3に調整し、オートクレーブで121度にして加熱すると、スクロースは容易に加水分解されグルコースとフルクトースに分化された。これを中和して培養に使うと、クロレラはフルクトース添加時と同程度には増殖した。グルコース添加時ほどにクロレラが増殖しないところをみると、培養に用いるには活性炭やイオン交換樹脂を通して不純物を取り除くなどの工夫が必要だと考えられた。

(注10)バッチ培養のバッチ(Batch)は「1回分にまとめる」という意味で、最初に培地として入れた養分で培養を最初から最後まで完結させる培養方法で、「回分培養」ともいう。

(4)オイルボディの発達

動物の解糖系の基質はグルコースであるが、植物は光合成産物をスクロースのかたちで転流するので、植物の解糖や呼吸の真の基質はスクロースだと考えられている。

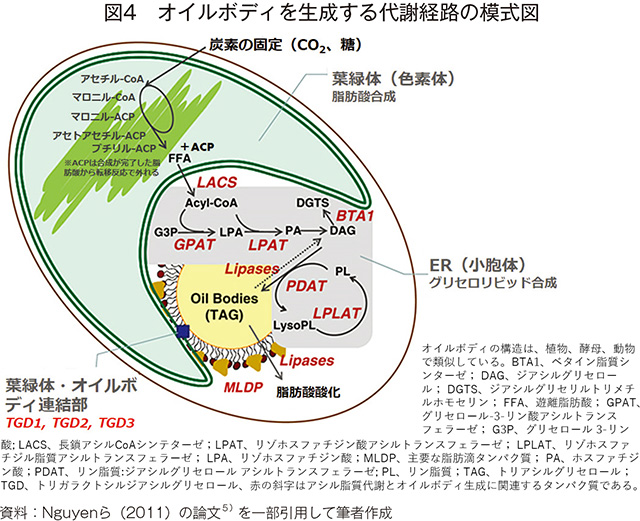

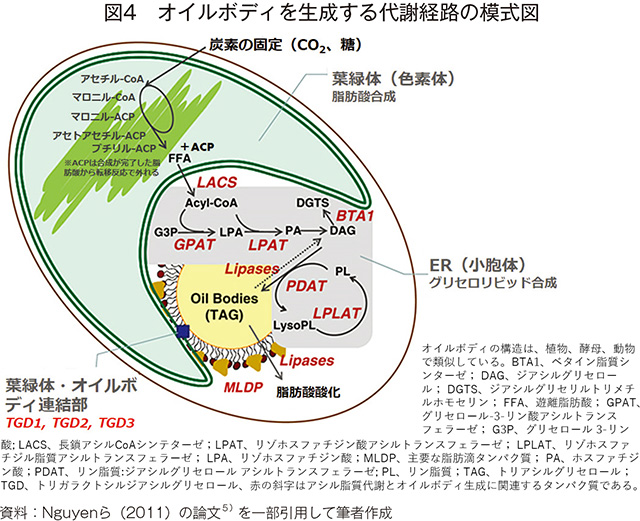

スクロースは、解糖の最初のステップでグルコースとフルクトースに分解される。これらの単糖はすぐに解糖系に入りピルビン酸まで代謝され、ピルビン酸は脱炭酸されアセチル-CoAとなる。脂肪酸合成は葉緑体(色素体)でアセチル-CoAから始まる(図4)5)。葉緑体で合成された脂肪酸は、小胞体でグリセロ脂質の合成に使われる。グリセロ脂質合成の最初のステップは脂肪酸(アシル基)がグリセロール3-リン酸(G3P)に転移して、ホスファチジン酸(PA)からジアシルグリセロール(DAG)が合成される。このDAGに脂肪酸がもう一つ転移して合成されるのがトリアシルグリセロール(TAG)で(注11)、小胞体の膜に局在する酵素によってそれは担われている。

合成された油脂は、小胞体膜二重層の二つの層の間に蓄積する。油脂が蓄積して大きくなるとされている構造体に、さらに油脂が蓄積すると、二重層が膨張して離れ、オイルボディ(油滴)が小胞体から出芽して分離する。葉緑体とオイルボディの結合は維持される6)。

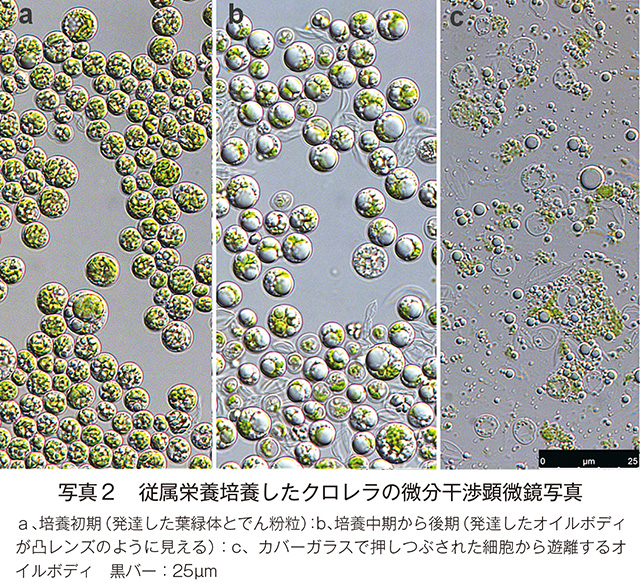

微分干渉装置があれば、光学顕微鏡でもオイルボディが発達する過程を観察することができる。クロレラをグルコース入りの培地で培養し、7日目頃と14日目頃を示した(写真2a、b)。クロレラは従属栄養培養において、暗黒下で培養してもクロロフィル(葉緑体に含まれる緑色の色素)が退色することはほとんどない。事実、7日目頃になっても細胞を顕微鏡観察すると、細胞一面に発達した緑色の葉緑体が観察できる。発達したチラコイドやでん粉粒で葉緑体はごつごつとしている。

14日目頃になると葉緑体が縮小し、でん粉粒も消失し始めると、レンズのように盛り上がったオイルボディが発達して、図4の模式図のような細胞が数多く見られるようになる。スライドグラスに試料を載せ、カバーガラスで押しつぶすと、細胞は簡単に壊れて細胞壁の抜け殻とそこから飛び出たたくさんのオイルボディが見える(写真2c)。また、同時にクロレラの細胞壁が意外ともろいことがわかる。

(注11)トリアシルグリセロール(triacylglycerol、TAG)は、1分子のグリセロールに3分子の脂肪酸がエステル結合した「脂肪酸エステル」、脂肪酸とグリセリンが結びついて中性を示すので「中性脂肪」ともいう。また、トリグリセリド(triglyceride、TG)あるいはトリアシルグリセリド(triacylglyceride)ともいうので注意が必要である。

スクロースは、解糖の最初のステップでグルコースとフルクトースに分解される。これらの単糖はすぐに解糖系に入りピルビン酸まで代謝され、ピルビン酸は脱炭酸されアセチル-CoAとなる。脂肪酸合成は葉緑体(色素体)でアセチル-CoAから始まる(図4)5)。葉緑体で合成された脂肪酸は、小胞体でグリセロ脂質の合成に使われる。グリセロ脂質合成の最初のステップは脂肪酸(アシル基)がグリセロール3-リン酸(G3P)に転移して、ホスファチジン酸(PA)からジアシルグリセロール(DAG)が合成される。このDAGに脂肪酸がもう一つ転移して合成されるのがトリアシルグリセロール(TAG)で(注11)、小胞体の膜に局在する酵素によってそれは担われている。

合成された油脂は、小胞体膜二重層の二つの層の間に蓄積する。油脂が蓄積して大きくなるとされている構造体に、さらに油脂が蓄積すると、二重層が膨張して離れ、オイルボディ(油滴)が小胞体から出芽して分離する。葉緑体とオイルボディの結合は維持される6)。

微分干渉装置があれば、光学顕微鏡でもオイルボディが発達する過程を観察することができる。クロレラをグルコース入りの培地で培養し、7日目頃と14日目頃を示した(写真2a、b)。クロレラは従属栄養培養において、暗黒下で培養してもクロロフィル(葉緑体に含まれる緑色の色素)が退色することはほとんどない。事実、7日目頃になっても細胞を顕微鏡観察すると、細胞一面に発達した緑色の葉緑体が観察できる。発達したチラコイドやでん粉粒で葉緑体はごつごつとしている。

14日目頃になると葉緑体が縮小し、でん粉粒も消失し始めると、レンズのように盛り上がったオイルボディが発達して、図4の模式図のような細胞が数多く見られるようになる。スライドグラスに試料を載せ、カバーガラスで押しつぶすと、細胞は簡単に壊れて細胞壁の抜け殻とそこから飛び出たたくさんのオイルボディが見える(写真2c)。また、同時にクロレラの細胞壁が意外ともろいことがわかる。

(注11)トリアシルグリセロール(triacylglycerol、TAG)は、1分子のグリセロールに3分子の脂肪酸がエステル結合した「脂肪酸エステル」、脂肪酸とグリセリンが結びついて中性を示すので「中性脂肪」ともいう。また、トリグリセリド(triglyceride、TG)あるいはトリアシルグリセリド(triacylglyceride)ともいうので注意が必要である。

3 クロレラの搾油

動植物から油を取り出すには、主に(1)熱をかけて溶かし出す(2)圧力をかけて搾油する(3)溶剤を加えて抽出する―方法が用いられる。(1)は動物の脂肪などには有効だが、植物には難しいので、クロレラにおいても(2)か(3)のいずれかの方法を用いることになる。

顕微鏡で観察する限りでは、クロレラは油の含量も豊富で、細胞も容易に破砕できそうなので、(2)の搾油が可能なのではないかと考えられた。

顕微鏡で観察する限りでは、クロレラは油の含量も豊富で、細胞も容易に破砕できそうなので、(2)の搾油が可能なのではないかと考えられた。

(1)油に関する言葉の定義

搾油の前に、標的とする「油」の定義について少し触れておきたい。油(oil)は、動物や植物、鉱物などから採れる水と相分離する疎水性の化学物質で、通常は多数の化合物からなる混合物である。狭義には油脂を指すが、広義には炭化水素を主成分とする石油や精油なども油と呼ばれる。精油は植物から蒸留される揮発性の油で香料になる。

油脂(oil)は動植物の油で食用になる。油と脂はどちらも「あぶら」と読む。油は液体、脂は固体である。植物油には不飽和脂肪酸が多く含まれ、常温で液体である。動物の脂肪には飽和脂肪酸が多く含まれていて、常温では固体である。脂も肪も「あぶら」と読み、両方とも「にくづき」なので、肉の間や体内を意味している。一方、DHAやEPAといった不飽和脂肪酸を多く含む魚油は液体である。

脂肪(fat)は、本来の意味では動物の油であるが、広義には中性脂肪、複合脂質、ステロール類など有機溶媒に溶ける一群の有機化合物で、ときには脂質(lipid)と同じ意味で用いられることがある。ただ、厳密には、脂肪は脂質のサブグループである中性脂肪(TAG)を指すと考えたほうがいいだろう。

油脂(oil)は動植物の油で食用になる。油と脂はどちらも「あぶら」と読む。油は液体、脂は固体である。植物油には不飽和脂肪酸が多く含まれ、常温で液体である。動物の脂肪には飽和脂肪酸が多く含まれていて、常温では固体である。脂も肪も「あぶら」と読み、両方とも「にくづき」なので、肉の間や体内を意味している。一方、DHAやEPAといった不飽和脂肪酸を多く含む魚油は液体である。

脂肪(fat)は、本来の意味では動物の油であるが、広義には中性脂肪、複合脂質、ステロール類など有機溶媒に溶ける一群の有機化合物で、ときには脂質(lipid)と同じ意味で用いられることがある。ただ、厳密には、脂肪は脂質のサブグループである中性脂肪(TAG)を指すと考えたほうがいいだろう。

(2)搾油と抽出

原料となる植物の種類にもよるが、種子から搾油する場合、脱皮工程などの後に加熱してから圧搾・抽出するのが普通である。これは加熱することにより、リパーゼなどの酵素を失活させ油脂の変性を防ぐとともに、熱で膜タンパク質を変性させることで、油脂が細胞の外に出やすくするためである。加熱の終わった原料は、圧搾あるいは抽出にかけられる。油脂含量が40%を超える植物原料の場合では、圧搾で油分を搾り、さらに溶剤を加えて抽出することが多い。なお、圧搾にはスクリュー式プレス機などの機器が用いられる。

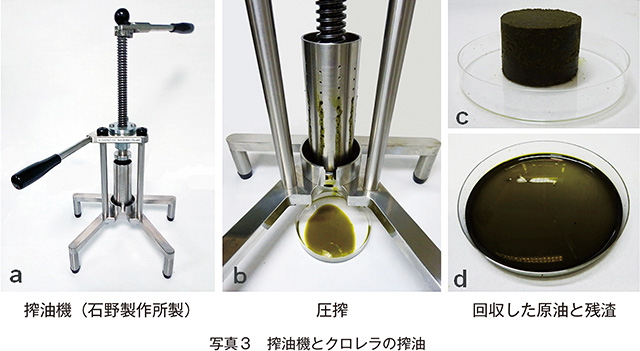

さまざまな培養条件を検討した結果、従属栄養培養したクロレラの油脂含量を測定すると多くの場合50%を超えるようになった。ここでいう油脂含量は、極性溶媒(メタノール)と非極性溶媒(MTBE、メチルtert-ブチルエーテル)を用いて全油脂を抽出した時のものであり、圧搾によってその何%が搾油できるかは不明だった。クロレラに代表される微細藻類からの油脂抽出は溶剤抽出が一般的で、搾油は前例がないためである。ただ、油脂含量は十分高いことから、家庭用の搾油機を用いてクロレラからの搾油を試みた(写真3)。

従属栄養培養していたクロレラを5000×g(注12)で5分ほど遠心分離してペレット状にしたが、この濡れたままのペレットではほとんど搾油できなかった。水分が多いと摩擦が生じ難く、圧搾できずにペレットが流れ出てしまうためである。そこで、クロレラを圧搾するためには藻体を乾燥させる必要があると考え、オートクレーブで短時間加熱して酵素を失活させたペレットを迅速に熱風乾燥し、これをブレンダーで粉末にして、搾油機で圧搾すると十分な圧力がかかり搾油することができた。

本機による搾油の原理は、搾油機中央付近にあるシリンダー(容量130ミリリットル)に藻体を入れた後、上部のハンドルを回すことでピストンが下降し、シリンダー内の藻体を圧搾(1平方センチメートル当たり約92キログラム)することで、粗油が分離されシリンダーに開けられた穴などから出てくる(写真3中央)。得られた粗油が黒っぽいのはクロロフィルの分解産物による。種子と異なり、クロレラは最後までクロロフィルを失わないからである。現段階での抽出効率は10%程度であり、まだまだ実用的な値ではないが、市場には抽出より搾油によって得られた油脂を求める声も強いことから、今後の改良が期待される。なお、圧搾後の残渣からは効率よく油脂を溶媒抽出できており、これは圧搾によって細胞構造が破壊されたためだと考えられる。

(注12)従属栄養培養していたクロレラは、遠心分離機にかけて培地からクロレラだけを沈殿させる。この沈殿した塊をペレットと呼ぶが、クロレラを沈殿させるための遠心力は相対重力加速度×gあるいはGで表す。5000×gの場合は地球の重力の5000倍の遠心力をかけたことになる。したがって、この×gあるいはGはグラムではなく重力(gravity)のことで単に「ジー」と呼ぶ。

さまざまな培養条件を検討した結果、従属栄養培養したクロレラの油脂含量を測定すると多くの場合50%を超えるようになった。ここでいう油脂含量は、極性溶媒(メタノール)と非極性溶媒(MTBE、メチルtert-ブチルエーテル)を用いて全油脂を抽出した時のものであり、圧搾によってその何%が搾油できるかは不明だった。クロレラに代表される微細藻類からの油脂抽出は溶剤抽出が一般的で、搾油は前例がないためである。ただ、油脂含量は十分高いことから、家庭用の搾油機を用いてクロレラからの搾油を試みた(写真3)。

従属栄養培養していたクロレラを5000×g(注12)で5分ほど遠心分離してペレット状にしたが、この濡れたままのペレットではほとんど搾油できなかった。水分が多いと摩擦が生じ難く、圧搾できずにペレットが流れ出てしまうためである。そこで、クロレラを圧搾するためには藻体を乾燥させる必要があると考え、オートクレーブで短時間加熱して酵素を失活させたペレットを迅速に熱風乾燥し、これをブレンダーで粉末にして、搾油機で圧搾すると十分な圧力がかかり搾油することができた。

本機による搾油の原理は、搾油機中央付近にあるシリンダー(容量130ミリリットル)に藻体を入れた後、上部のハンドルを回すことでピストンが下降し、シリンダー内の藻体を圧搾(1平方センチメートル当たり約92キログラム)することで、粗油が分離されシリンダーに開けられた穴などから出てくる(写真3中央)。得られた粗油が黒っぽいのはクロロフィルの分解産物による。種子と異なり、クロレラは最後までクロロフィルを失わないからである。現段階での抽出効率は10%程度であり、まだまだ実用的な値ではないが、市場には抽出より搾油によって得られた油脂を求める声も強いことから、今後の改良が期待される。なお、圧搾後の残渣からは効率よく油脂を溶媒抽出できており、これは圧搾によって細胞構造が破壊されたためだと考えられる。

(注12)従属栄養培養していたクロレラは、遠心分離機にかけて培地からクロレラだけを沈殿させる。この沈殿した塊をペレットと呼ぶが、クロレラを沈殿させるための遠心力は相対重力加速度×gあるいはGで表す。5000×gの場合は地球の重力の5000倍の遠心力をかけたことになる。したがって、この×gあるいはGはグラムではなく重力(gravity)のことで単に「ジー」と呼ぶ。

(3)脂肪酸組成

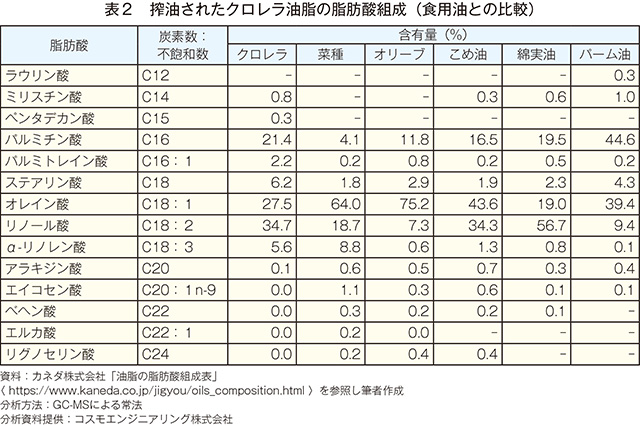

クロレラから搾油される油脂のほとんどはTAG(トリアシルグリセロール)である。TAGはトリグリセリドとも呼ばれ、グリセロールに脂肪酸(アシル基)が3個結合したもので、その性状は脂肪酸の種類や組み合わせによって大きく変わる。個々の脂肪酸は二重結合の有無(不飽和度)によって融点が異なり、不飽和脂肪酸の多いTAGは液体だが、飽和脂肪酸の多いものは固体となる。オリーブ油やサフラワー油などは前者に、ココナッツ油やパーム核油は後者に当たる。またTAGは一般に有機溶媒によく溶けるが、ステアリン酸のような長鎖の飽和脂肪酸が多くなると、有機溶媒にも溶けにくくなる7)。

採油したクロレラ油脂を脂肪酸分析すると、表2の通りその組成比は溶媒抽出したものとほとんど同じであった8)。オレイン酸(C18:1)とリノール酸(C18:2)といった不飽和脂肪酸の組成比はこめ油によく似ている。ω-3不飽和脂肪酸であるα-リノレン酸(C18:3)はこめ油の4倍強あるのは注目される。一方、飽和脂肪酸のパルミチン酸(C16:0)やステアリン酸(C18:0)もパーム油に次いで多い。パーム油にはパルチミン酸とオレイン酸がともに40%ほど含まれているので、脂肪酸を分別して不飽和脂肪酸を減らせば固体(パーム・ステアリン)のパーム油として、また飽和脂肪酸を減らせば液体(パーム・オレイン)のパーム油として、口どけの異なるパーム油を作ることができ、さまざまな用途や製品に使うことができる。クロレラもパルミチン酸やステアリン酸が多いので固化することも可能かもしれない。

採油したクロレラ油脂を脂肪酸分析すると、表2の通りその組成比は溶媒抽出したものとほとんど同じであった8)。オレイン酸(C18:1)とリノール酸(C18:2)といった不飽和脂肪酸の組成比はこめ油によく似ている。ω-3不飽和脂肪酸であるα-リノレン酸(C18:3)はこめ油の4倍強あるのは注目される。一方、飽和脂肪酸のパルミチン酸(C16:0)やステアリン酸(C18:0)もパーム油に次いで多い。パーム油にはパルチミン酸とオレイン酸がともに40%ほど含まれているので、脂肪酸を分別して不飽和脂肪酸を減らせば固体(パーム・ステアリン)のパーム油として、また飽和脂肪酸を減らせば液体(パーム・オレイン)のパーム油として、口どけの異なるパーム油を作ることができ、さまざまな用途や製品に使うことができる。クロレラもパルミチン酸やステアリン酸が多いので固化することも可能かもしれない。

おわりに

糖から油へのバイオマス変換はSAFを狙ってのものだったが、オイルボディが発達していて油脂含量の高いクロレラは搾油が可能で、オレイン酸(27.5%)とリノール酸(34.7%)といった不飽和脂肪酸が60%を超え、ω-3不飽和脂肪酸であるα-リノレン酸も豊富なことから健康志向の消費者へ格好の食用油になるのではないかと期待される。

SAFの認証であるASTM D7566のAnnexA2:HEFA-SPK(HEFA合成ケロシン)については最初に述べたが、合成ディーゼル燃料の製造方法と類似していることもあって、廃食油などから合成されたSAFは現在最も商用利用されている。原料は単に脂肪酸エステルまたは遊離脂肪酸としてのみ定義されているので、藻類由来の油脂もそのまま使用できるが、クロレラ由来の油脂は食用に供した後廃食油として回収し、SAF原料にする方がコスト的には有利になるだろう。

糖から油へのバイオマス変換で問題になるのはやはり糖源であろう。今回の実験には試薬の糖(スクロース、グルコース、フルクトース)に加え市販のモラセスと製糖工場で採取したものを用いた。このバイオマス変換を社会実装するには、試薬の糖を使うのは論外だろうし、モラセスにしても市販品ではなく文字通りの「廃糖蜜」でなければならないだろう。今後は廃糖蜜の処理方法の検討や廃糖蜜でよく増殖する株の育種が必要になろう。

SAFの認証であるASTM D7566のAnnexA2:HEFA-SPK(HEFA合成ケロシン)については最初に述べたが、合成ディーゼル燃料の製造方法と類似していることもあって、廃食油などから合成されたSAFは現在最も商用利用されている。原料は単に脂肪酸エステルまたは遊離脂肪酸としてのみ定義されているので、藻類由来の油脂もそのまま使用できるが、クロレラ由来の油脂は食用に供した後廃食油として回収し、SAF原料にする方がコスト的には有利になるだろう。

糖から油へのバイオマス変換で問題になるのはやはり糖源であろう。今回の実験には試薬の糖(スクロース、グルコース、フルクトース)に加え市販のモラセスと製糖工場で採取したものを用いた。このバイオマス変換を社会実装するには、試薬の糖を使うのは論外だろうし、モラセスにしても市販品ではなく文字通りの「廃糖蜜」でなければならないだろう。今後は廃糖蜜の処理方法の検討や廃糖蜜でよく増殖する株の育種が必要になろう。

謝辞

本稿は、JST/OPERA「低CO2と低環境負荷を実現する微細藻バイオリファイナリーの創出」(JPMJOP1832)の支援を受け、南栄糖業株式会社、日本甜菜製糖株式会社、ホクレン農業協同組合連合会からは廃糖蜜の提供を受けました。また、当該研究室の研究員、惠良田眞由美、鈴木誉也、越智 奈津子ら4氏に加え、コスモエンジニアリング株式会社とサミット製油株式会社からも資料の提供を受けました。厚く感謝いたします。

【参考文献】

1)佐藤次高(2008)『砂糖のイスラーム生活史』岩波書店 pp. 1-15.

2)シドニー・W・ミンツ 著(1985)、川北稔・和田光弘 訳(2021)『甘さと権力−砂糖が語る近代史』ちくま学芸文庫 pp.248-292.

3)Lee, Y.-K., 2001. Microalgal mass culture systems and methods: Their limitation and potential. J. Appl. Phycol. 13: 307–315.

4) Song, X., Liu, B.-F., Kong, F., Song, Q., Ren, N.-Q., and Ren, H.-Y. (2023) Lipid accumulation by a novel microalga Parachlorella kessleri R-3 with wide pH tolerance for promising biodiesel production. Algal Res. 69:102925.

5) Nguyen, H.M. et al. (2011) Proteomic profiling of oil bodies isolated from the unicellular green microalga Chlamydomonas reinhardtii: With focus on proteins involved in lipid metabolism. Proteomics 11, 4266–4273.

6)L.テイツ、E.ザイガー、I.M.モーラー、A.マーフィー 編(2015)、西谷和彦・島崎研一郎 監訳(2017)『植物生理学・発生学 原著第6版』講談社 pp.339-347.

7)彼谷邦光(2017)『健康寿命を延ばそう!機能性脂肪酸入門―アルツハイマー症、がん、糖尿病、記憶力回復への効果―』裳華房 pp.1-19.

8) Takeshita, T., Ota, S., Yamazaki, T., Hirata, A., Zachleder, V. and Kawano, S. (2014) Starch and lipid accumulation in eight strains of six Chlorella species under strong illumination and aeration culture conditions. Bioresour. Technol. 158, 127–134.

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678