ホーム > 砂糖 > 行政情報 政策関連情報 > 国内産糖・でん粉工場の現状と課題

最終更新日:2025年2月10日

国内産糖・でん粉工場の現状と課題

2025年2月

農林水産省農産局地域作物課 いも・でん粉係 片山 将輝

国内産糖係 善林 飛翔

はじめに

台風、大雨、猛暑や、さまざまな原料・資材の価格の高騰といった大変厳しい事業環境にある中で、皆さま方におかれましては、砂糖・でん粉の安定供給にご尽力いただいていることに感謝申し上げます。原料作物を加工し、砂糖・でん粉を製造する製糖・製粉工場は、原料作物の生産などの関連産業と相まって、地域の雇用・経済を支える重要な役割を担っています。

農林水産省では、これら国内産糖・でん粉の持続的かつ安定的な生産のため、糖価調整制度に基づき輸入される粗糖・でん粉などから調整金をいただき、それを財源として国内の甘味資源作物およびでん粉原料用作物生産者、さらに、国内産糖・でん粉の製造事業者に交付金を交付することで関連産業の健全な発展を支援しております。

本稿では、てん菜・サトウキビを原料とする国内産糖工場とばれいしょ・かんしょを原料とする国内産でん粉工場の現状と課題についてご紹介します。

農林水産省では、これら国内産糖・でん粉の持続的かつ安定的な生産のため、糖価調整制度に基づき輸入される粗糖・でん粉などから調整金をいただき、それを財源として国内の甘味資源作物およびでん粉原料用作物生産者、さらに、国内産糖・でん粉の製造事業者に交付金を交付することで関連産業の健全な発展を支援しております。

本稿では、てん菜・サトウキビを原料とする国内産糖工場とばれいしょ・かんしょを原料とする国内産でん粉工場の現状と課題についてご紹介します。

1 てん菜糖工場の現状と課題

(1)現状

てん菜は砂糖の原料になるヒユ科の作物で、ビートとも呼ばれています。日本では主に北海道で生産されており、連作障害を避けるため、輪作が重要な北海道畑作において輪作体系を構成する重要な作物です。

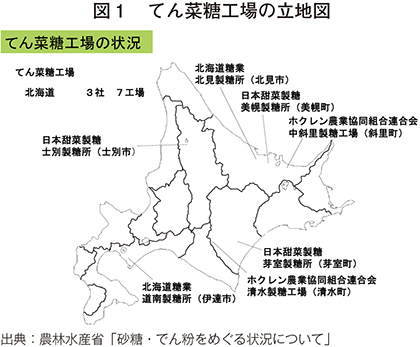

てん菜糖工場は、十勝・オホーツク地域を中心に3社7工場が所在しており(図1)、そのほとんどがてん菜の生産地である内陸部に存在しています。

わが国における砂糖の消費量は、消費者の低甘味嗜好などにより近年減少傾向で推移していますが、国内産糖生産量の約8割がてん菜糖であることを考えると、日本の砂糖製造業の中で、てん菜糖工場の役割は非常に大きいと言えます。

てん菜糖工場は、十勝・オホーツク地域を中心に3社7工場が所在しており(図1)、そのほとんどがてん菜の生産地である内陸部に存在しています。

わが国における砂糖の消費量は、消費者の低甘味嗜好などにより近年減少傾向で推移していますが、国内産糖生産量の約8割がてん菜糖であることを考えると、日本の砂糖製造業の中で、てん菜糖工場の役割は非常に大きいと言えます。

(2)課題

ア てん菜糖の需要に応じた生産

砂糖の消費量が減少する中、てん菜糖業の在庫量が増大し、厳しい経営状況に陥るとともに、てん菜生産を支える糖価調整制度の調整金収支についても累積赤字が増大していたことから、令和4年12月、持続的なてん菜生産を可能にするため、農林水産省は関係者との議論を経て「持続的なてん菜生産に向けた今後の対応について」を決定しました。これはてん菜の交付対象数量を令和8年度に55万トンまで調整することや、てん菜から需要のある作物への転換を行うことなどを内容とするものです。

この決定を踏まえた関係者による取り組みの結果、令和5砂糖年度(令和5年10月〜6年9月)末にはてん菜糖の在庫量はおおむね適正水準となりましたが、引き続き、てん菜生産を支える糖価調整制度の砂糖勘定収支状況は予断を許さないことから、関係者による取り組みの継続が重要です。

イ 物流2024年問題への対応

2024年4月1日から、長時間労働の是正を目的として施行された、自動車運転業務の時間外労働時間の制限は、てん菜工場にも大きな影響を与えています。てん菜工場は北海道の内陸部に点在しており、工場への原料の輸送は主にトラック輸送が中心となっています。特にてん菜は北海道という広大な土地に広がる各圃場から各工場までの長距離を輸送するため、車両回転率を上げることが難しく、糖業各社は多くの台数を必要としています。

このため、糖業各社では1)車両の大型化や荷待ち・荷役作業に係る時間の把握によるドライバーの拘束時間の削減、2)中間貯蔵場(ストックポイント)の整備による車両回転率の向上、3)収穫時期のずれを生かし、鹿児島でサトウキビ輸送を行っているドライバーの相互交流―などの取り組みを行っており、物流の効率化・合理化を進めています。

ウ エネルギー問題への対応

てん菜糖工場のほとんどは、石炭を燃料にボイラーを稼働しています。石炭は天然ガスや石油に比べて輸送コストが高く、環境に対する負荷も大きいことからてん菜糖工場にも対応が求められています。一部の工場では脱炭素化に向け、木質チップやアンモニアとの混焼実験や天然ガスボイラーの導入などが行われていますが、立地的な問題などから燃料供給のインフラ整備が難しく、引き続き関係者による検討が必要です。

2 甘しゃ糖工場の現状と課題

(1)現状

サトウキビは、台風常襲地帯である鹿児島県南西諸島や沖縄県において、自然災害への高い耐性を有する代替の利かない基幹作物です。また、サトウキビの搾りかすであるバガスは工場のボイラーの燃料やたい肥の原料に、砂糖を分離する過程で残る糖蜜は牛の配合飼料の添加剤や最近ではバイオマス燃料の原料となるなど、サトウキビは捨てるところがない再生可能資源としても注目を集めています。

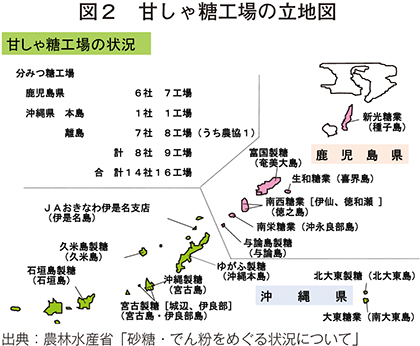

サトウキビを原料として砂糖を製造する甘しゃ糖工場には、黒糖を製造している含蜜糖工場とグラニュー糖や上白糖の原料となる粗糖を製造している分蜜糖工場があります。工場は鹿児島県南西諸島・沖縄県のほぼ1島に1工場所在しており、分蜜糖工場は14社16工場があります(図2)。サトウキビは収穫後の劣化が早く、糖度が低下する前に速やかに工場に運び製糖する必要があるため、サトウキビを生産している島に甘しゃ糖工場は必要不可欠な存在です。

サトウキビを原料として砂糖を製造する甘しゃ糖工場には、黒糖を製造している含蜜糖工場とグラニュー糖や上白糖の原料となる粗糖を製造している分蜜糖工場があります。工場は鹿児島県南西諸島・沖縄県のほぼ1島に1工場所在しており、分蜜糖工場は14社16工場があります(図2)。サトウキビは収穫後の劣化が早く、糖度が低下する前に速やかに工場に運び製糖する必要があるため、サトウキビを生産している島に甘しゃ糖工場は必要不可欠な存在です。

(2)課題

ア 甘しゃ糖工場の働き方改革

甘しゃ糖工場は、稼働時期が収穫時期に限られ、離島などの立地条件により人材確保が難しいことなどから長時間労働が常態化していました。こうした中、政府一体となって進める働き方改革の達成に向け、農林水産省では平成29年から甘しゃ糖工場の長時間労働の是正を図るための人材確保や適正な人員配置の取り組みに支援を行っており、一定の成果があったものの、工場の持続的な操業に向けては、引き続き、人材確保が課題となっています。

イ 甘しゃ糖工場の老朽化

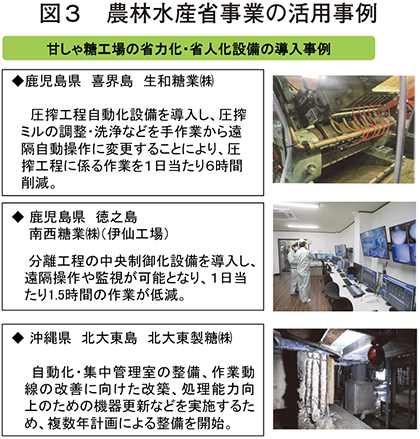

甘しゃ糖工場の抱えるもう一つの課題が老朽化です。甘しゃ糖工場のほとんどが築60年を超えており、計画的に部分更新などを進めている工場もある一方、前述の働き方改革への対応も含めて施設・設備の整備が追い付いていない工場もあります。老朽化した工場では労働生産性が低下するだけでなく、事故など労働災害のリスクも高まります。工場が止まることは島のサトウキビ産業全体が止まるのと等しく、安全で安定した操業が求められています。農林水産省でも甘しゃ糖工場の施設・設備の整備に関して支援を行ってまいりましたが(図3)、引き続き、日頃からの入念なメンテナンスと先を見据えた整備計画の策定など、工場の持続的な操業のために生産者や自治体と協力しながら取り組んでいただきたいと思います。

3 ばれいしょでん粉工場の現状と課題

(1)現状

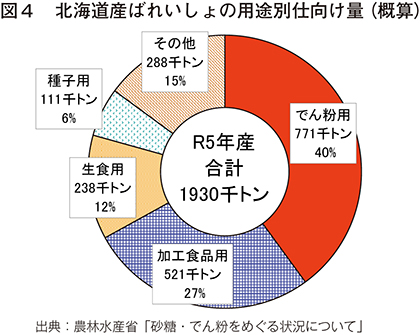

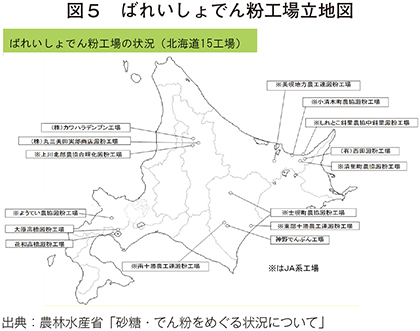

北海道ではオホーツクおよび十勝地域を中心にばれいしょ生産が盛んであり、ばれいしょは、麦類、豆類、てん菜とともに北海道の畑作地帯において輪作体系を構成する重要な作物です。北海道で生産されているばれいしょは、都府県でも生産されている生食用、ポテトチップスなど加工食品用のほか、でん粉の原料用としても生産されており、仕向け先は図4の通り北海道における全生産量の約4割がでん粉の製造に使用されます。

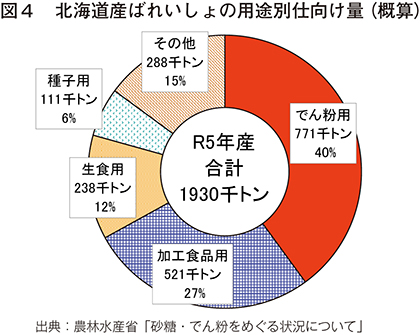

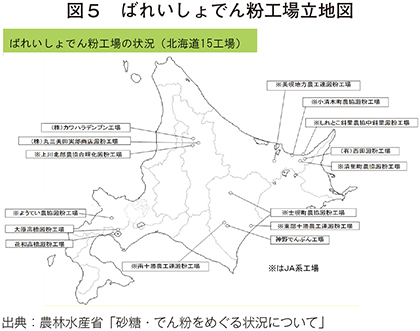

ばれいしょでん粉工場は十勝、オホーツク、後志、胆振、上川地域に15工場が所在しています(図5)。でん粉工場で作られたばれいしょでん粉は片栗粉、即席めん、ボーロ、かまぼこ、糖化製品などに広く使用されています(写真)。

ばれいしょでん粉工場は十勝、オホーツク、後志、胆振、上川地域に15工場が所在しています(図5)。でん粉工場で作られたばれいしょでん粉は片栗粉、即席めん、ボーロ、かまぼこ、糖化製品などに広く使用されています(写真)。

(2)課題

ばれいしょでん粉は、原料となるばれいしょ生産の減少などにより、長期的に見ると生産量が漸減傾向となっています。ばれいしょ生産の減少要因の一つに、高齢化による栽培農家戸数の減少があります。農家戸数の減少に伴って一戸当たりの作付面積は増加傾向にありますが、ばれいしょは労働時間が他作物に比べて長いため、作付け規模の拡大が進みづらい状況です。また、ばれいしょ生産に必要な種子ばれいしょの確保も課題となっています。種子ばれいしょを生産する際には、植物防疫法に基づく検査に合格する必要がありますが、病害虫防除の作業などにより、種子ばれいしょ生産の労働時間は一般のばれいしょ生産よりも長く、作付面積の減少が続いています。さらに、近年はジャガイモシストセンチュウが北海道で発生しており、ジャガイモシストセンチュウが発生した圃場では種子ばれいしょを生産できないため、抵抗性品種への転換など発生圃場を増やさないように努めているところです。

ばれいしょでん粉は国産でん粉の9割以上を占めるため、その減少は国産でん粉を求めるユーザーへの影響が大きく、需要に応じた生産量の確保がユーザーから求められています。これに対し産地では、作付面積拡大に向けた講習会を開催するなどの取り組みが行われています。農林水産省においては、このような産地の状況を踏まえ、ばれいしょおよび種子ばれいしょの生産拡大に向けて必要な機械や設備投資への支援を行っています。

ばれいしょでん粉は国産でん粉の9割以上を占めるため、その減少は国産でん粉を求めるユーザーへの影響が大きく、需要に応じた生産量の確保がユーザーから求められています。これに対し産地では、作付面積拡大に向けた講習会を開催するなどの取り組みが行われています。農林水産省においては、このような産地の状況を踏まえ、ばれいしょおよび種子ばれいしょの生産拡大に向けて必要な機械や設備投資への支援を行っています。

4 かんしょでん粉工場の現状と課題

(1)現状

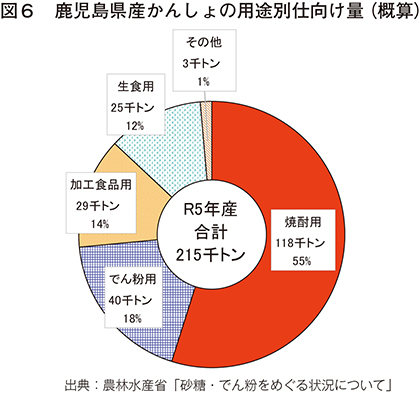

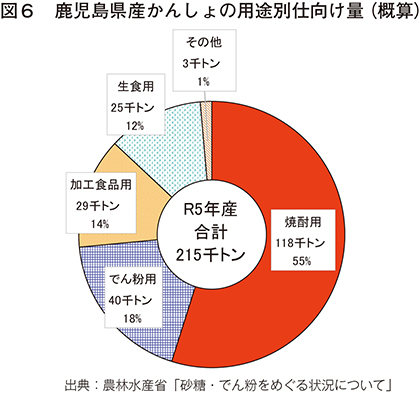

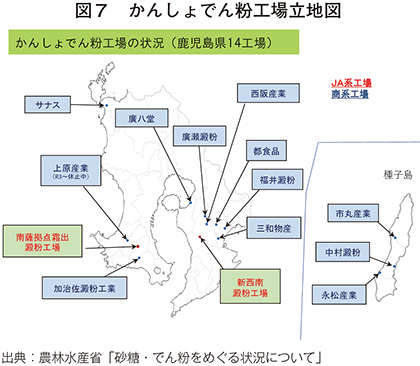

鹿児島県および宮崎県の南部ではかんしょ生産が盛んであり、かんしょは、台風常襲地域である上に、作付けに不向きな作物の多いシラス(火山灰)土壌である南九州において、他に代替の利かない基幹作物として生産されています。南九州では、ほかの都道府県でも生産されている生食用や干し芋などの加工食品用のほか、焼酎の原料やでん粉の原料としても生産されています。鹿児島県について見ると、焼酎用の次にでん粉原料用が多く、仕向け先は図6の通りで、全生産量の約2割がでん粉の製造に使用されており、かんしょでん粉工場は大隅、南薩、熊毛(種子島)地域を中心に14工場が所在しています(図7)。かんしょでん粉は水あめ、えびせん、はるさめなどに広く利用されています。

(2)課題

南九州においては、平成30年にわが国で初めて発生が確認されたサツマイモ基腐病(以下「基腐病」という)の影響により、特にでん粉原料用かんしょの生産量は大きく減少しています。産地においては基腐病の対策として、病原菌を圃場に「持ち込まない」、病原菌を「増やさない」、病原菌を圃場に「残さない」の三つの対策を中心に取り組んできた結果、近年、基腐病の発生率は低下傾向にあります。しかし、これまで必要のなかった防除に取り組むことで生産コストや労働負担が増加しており、作付面積の減少につながっていると考えられます。

農林水産省においても、「こないしん」や「みちしずく」といった多収で基腐病抵抗性を有する品種の普及の拡大、でん粉原料用かんしょの植え付けや収穫、集荷などに係る作業受託組織の育成により生産者の負担軽減を推進するなど、でん粉原料用かんしょの生産量回復に向けた産地の取り組みを支援しています。

かんしょでん粉工場では、原料集荷量の減少に伴う操業率の低下により、製品トン当たりのコスト増加が課題となっています。このため農林水産省では、上述した通り、原料であるかんしょの生産拡大や、工場における省力化設備、効率化機器などの整備による生産性向上を支援しています。また、そのほか、でん粉工場の集約化などにより操業率の向上を図る取り組みも支援しています。なお、種子島においては、令和3年度に1工場を廃止し、その後の種子島内3工場における操業率が鹿児島県内の平均よりも高くなっています。

農林水産省においても、「こないしん」や「みちしずく」といった多収で基腐病抵抗性を有する品種の普及の拡大、でん粉原料用かんしょの植え付けや収穫、集荷などに係る作業受託組織の育成により生産者の負担軽減を推進するなど、でん粉原料用かんしょの生産量回復に向けた産地の取り組みを支援しています。

かんしょでん粉工場では、原料集荷量の減少に伴う操業率の低下により、製品トン当たりのコスト増加が課題となっています。このため農林水産省では、上述した通り、原料であるかんしょの生産拡大や、工場における省力化設備、効率化機器などの整備による生産性向上を支援しています。また、そのほか、でん粉工場の集約化などにより操業率の向上を図る取り組みも支援しています。なお、種子島においては、令和3年度に1工場を廃止し、その後の種子島内3工場における操業率が鹿児島県内の平均よりも高くなっています。

おわりに

甘味資源作物の生産を支える糖価調整制度をはじめとする農林水産行政の推進に当たり、砂糖・でん粉関係者の皆さまに多大なるご理解とご協力をいただいておりますことに、心より御礼申し上げます。

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678