ホーム > 砂糖 > 調査報告 > さとうきび > 製糖工場で働く外国人労働力:彼らの横顔、受け入れ、送り出し研修

最終更新日:2025年2月10日

製糖工場で働く外国人労働力:彼らの横顔、受け入れ、送り出し研修

2025年2月

東京農工大学 大学院農学研究院 教授 新井 祥穂

島根大学 学術研究院 農生命科学系 助教 ロサリア ナタリア セレキー

【要約】

製糖工場における外国人労働力採用の実態を探るべく、北大東製糖株式会社の実践を報告する。在留資格「特定技能」をもつインドネシア人は、相対的に高学歴かつ豊富な経験や能力を有し、労働市場への訴求力が高い。現時点では同社が、彼らの節約志向や文化的背景を尊重し、会社・地域との連帯感を育むことで、良好な労使間関係が築かれているが、長期的な雇用を目指すのであれば、彼らの労働市場上の地位に配慮し対応する必要があろう。

はじめに

令和6(2024)年4月、「働き方改革」が食品加工業にも適用された。南西諸島の製糖工場の業務が、季節的繁閑の差が大きいことは知られているが、「働き方改革」が本格適用されたことで、繁忙期(製糖期)の労働力確保に困難をもたらすこととなった。この課題への対応は「生産手段の高度化か、労働力の給源を変えるか」1)の選択となり、過去に本誌でも具体的な対応事例を取り上げてきた。工程統合と生産制御システムの導入1)、季節工の募集範囲の拡大(人材派遣会社2)や外国人労働力1)、関連して宿舎整備など彼らの就業条件の向上3))である。本稿はその労働力給源多様化の一つとして外国人労働力の活用を、さらなる取材から得た知見をもとに掘り下げるものである。

以下、特定技能制度(注1)を用いてインドネシア人職員を雇用した北大東製糖株式会社(以下「北大東製糖」という)を事例に、第一に外国人労働者の「人となり」を描き、第二に同社の彼らへの対応過程を描写し、第三にインドネシアで行われている日本向け労働者への研修内容をまとめる。こうした基礎情報により、外国人労働者への理解、彼らの受け入れを行うかどうかの判断、受け入れる場合はその処遇に関して、製糖工場各社あるいは地域で議論が進みやすくなることを望むものである。

(注1)2024年末現在、日本社会における実質的な外国人労働力となっているのが、技能実習生と特定技能である。前者が技能の海外移転(国際交流)を目的とするのに対して、日本経済の人手不足への対応から開始された特定技能は、即戦力となる労働力の確保を意図しており、労働者自身の日本語能力と専門知識が問われる。1号資格者の在留期間は通算5年であるが、2号資格者には在留期間更新の上限はなく、条件を満たせば家族帯同が許される。

以下、特定技能制度(注1)を用いてインドネシア人職員を雇用した北大東製糖株式会社(以下「北大東製糖」という)を事例に、第一に外国人労働者の「人となり」を描き、第二に同社の彼らへの対応過程を描写し、第三にインドネシアで行われている日本向け労働者への研修内容をまとめる。こうした基礎情報により、外国人労働者への理解、彼らの受け入れを行うかどうかの判断、受け入れる場合はその処遇に関して、製糖工場各社あるいは地域で議論が進みやすくなることを望むものである。

(注1)2024年末現在、日本社会における実質的な外国人労働力となっているのが、技能実習生と特定技能である。前者が技能の海外移転(国際交流)を目的とするのに対して、日本経済の人手不足への対応から開始された特定技能は、即戦力となる労働力の確保を意図しており、労働者自身の日本語能力と専門知識が問われる。1号資格者の在留期間は通算5年であるが、2号資格者には在留期間更新の上限はなく、条件を満たせば家族帯同が許される。

1 方法

本稿は、3種類の聞き取り結果より検討する。第一は、インドネシア人労働者への、その基本的属性や職場環境への認識に関するインタビューである。北大東製糖には23人のインドネシア人職員が在籍しており(2024年9月1日現在)、2024年9月に彼らのうち一時帰国していた職員を除く20人全員に、同意を得て聞き取りを行った。彼らの負担感を軽減するため、調査は基本的にインドネシア語で、北大東製糖や登録支援機関の職員の同席なしで実施した。うち女子職員が2人のみであったことから、個人の特定を避けるため男子18人のデータを用いる。

第二に、同社でインドネシア人職員と日常的に接する日本人職員を対象に、受け入れてから今日までの対応とその工夫の過程をインタビューした。

日本で働くインドネシア人労働者は、インドネシア労働省に登録された送り出し機関(Lembaga Pelatihan Kerja<以下「LPK」という>、職業訓練機関)での研修・手続きを経て、日本へ渡航する。第三の聞き取りとして、2024年10月に、インドネシアのジョグジャカルタ特別州に立地するLPK 3社およびその認定を目指す語学学校1校を訪問し、研修と送り出しの仕組みを明らかにした。これらの機関は上記の北大東製糖職員が直接利用したものではないが、取材先LPKの研修内容や仕組みはほぼ共通し、またLPKを扱った既往の報告4)とも整合することから、以下は現在のLPKやその関連機関における研修内容やシステムをおおむね反映していると考えられる。

第二に、同社でインドネシア人職員と日常的に接する日本人職員を対象に、受け入れてから今日までの対応とその工夫の過程をインタビューした。

日本で働くインドネシア人労働者は、インドネシア労働省に登録された送り出し機関(Lembaga Pelatihan Kerja<以下「LPK」という>、職業訓練機関)での研修・手続きを経て、日本へ渡航する。第三の聞き取りとして、2024年10月に、インドネシアのジョグジャカルタ特別州に立地するLPK 3社およびその認定を目指す語学学校1校を訪問し、研修と送り出しの仕組みを明らかにした。これらの機関は上記の北大東製糖職員が直接利用したものではないが、取材先LPKの研修内容や仕組みはほぼ共通し、またLPKを扱った既往の報告4)とも整合することから、以下は現在のLPKやその関連機関における研修内容やシステムをおおむね反映していると考えられる。

2 北大東製糖におけるインドネシア人職員

「働き方改革」に伴う季節工の確保困難を克服するため、北大東製糖ではインドネシア人職員の受け入れを、2022/23年期の製糖期に開始した。製糖期終了後に、彼らのうち希望者には契約社員(通年雇用)に切り替えるとともに、翌製糖期にも新たにインドネシア人職員を採用した。同社の関連企業(農業生産法人)にて、少数ではあるがベトナム人労働力活用の経験があったこと、インドネシア人が温和な人柄で知られることが、同国からの受け入れの決め手となった。採用では日本語でのやりとりが可能であることを条件とし、在留資格を特定技能制度の「飲食料品製造業」分野に定め、面接には同社役員自ら参加するなど入念に対応した。書面上の契約期間は1年(更新可能)であるが、採用面接時に北大東製糖は口頭で「少なくとも3年間いてほしい」と伝え、長期で雇用する意思を示していた。

(1)インドネシア人職員の横顔

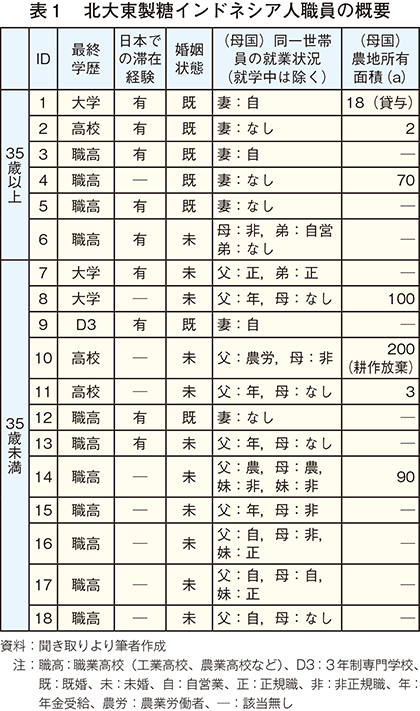

表1にインドネシア人職員の概要を示した。個人の特定を避けるため、35歳以上とそれ未満とに分け、それぞれの類型内の並びは年齢順ではない。以下に知見を述べる。

(1)最年長は50歳、最年少は20歳で、35歳以上も6人いる。これは日本の多くの就業先が応募者の年齢上限を35歳に設定する中、同社がこれを50歳に設定しているからであるが、この姿勢はインドネシア人職員から好意的に受けとめられている。なお、仕事の内容が体力的に厳しいとの声は聞かれず、「ほとんど屋内の作業なので楽」「インドネシアでの仕事より負荷が軽い」と評されている。(2)最終学歴は高卒と職業高校卒が多いが、高等教育(大学あるいはdiplomaと呼ばれる専門学校卒)を受けた者も4人いる。後述するように技能実習生の候補者が高卒・職業高校卒で占められていることを考えると、北大東製糖には相対的に高学歴な者が多いといえる。(3)現職以前に日本での滞在経験がある者が9人おり、うち1人は特定技能、残りは全員、技能実習生としてであった。後者は、製造業で溶接や塗装を担当した者が多かった。

(4)婚姻状態について、35歳以上の者のうち5人(ID1〜5)、35歳未満で2人(ID9、12)が既婚で、その全員に未就学ないしは就学中の子供がいる(表出なし)。子供の教育費の稼得が、彼らの渡日の動機の一つでもある。(5)母国の家族をみると、35歳以上の者は自らが主たる賃金稼得者であって、他の成人世帯員には賃金稼得を期待しづらい状況であった。一方、35歳未満の者については、正規職に就く親や兄弟(ID7、16、17)、自営業で高報酬を得る妻(ID9)、年金を受給する親(ID8、11、13、15)など、比較的安定した就業条件にある世帯員がいた。(6)母国の家族が農業に従事していることが確認されたのは7人にとどまる。しかも、このうちID2、11は自家消費用程度の面積、ID10は耕作放棄しているなど、農業との関わりは強固ではない。

つまり彼らは、日本で就労する外国人労働力にある一種のイメージ「若者、低学歴、農家出身、貧困からの脱却」という像からは、いささか外れているのである。特に35歳未満の者やその家族は、2000年代後半以降のインドネシア経済の展開も反映して、母国で安定的な就業条件を享受していた。

とはいえ、渡日時の借金清算や、家族への送金、貯蓄の必要性から、北大東島での日々の暮らしにおいて彼らは節約を強く志向している(注2)。寮費は光熱水道費込みで一月当たり7000円と低く設定されているが、島外からの物資に頼る離島にあって日用品価格は必ずしも安くなく、また、天候によっては入荷が途絶えることもある。後述するように製糖期以外の自炊や、食材の自給に努めるのは、この環境下でも少しでも多くの所得を残すためである。食材の調達のため、休日に島の港で魚釣りをよく行っている。インドネシア料理の調味料など島内では入手しにくい物品を購入する際、通信販売を利用するが、少しでも送料を抑えるよう職員間で取りまとめて購入している。

(注2)「近年の円安の影響で日本行きが敬遠されていないか」との問いに対しては、「賃金の高さでは確かに豪州での就労が有利であるが、物価も高い」「豪州政府の労働力移動に対する厳格な審査のため、手続きが煩雑かつ長期化すること、送り出し機関や採用情報の紹介をかたる詐欺が多いことから、警戒感がある」「サウジアラビアや韓国、台湾の賃金水準は、日本と変わらない」との認識が、複数人から述べられた。同様の見解は3に述べる LPKからも得られた。

(1)最年長は50歳、最年少は20歳で、35歳以上も6人いる。これは日本の多くの就業先が応募者の年齢上限を35歳に設定する中、同社がこれを50歳に設定しているからであるが、この姿勢はインドネシア人職員から好意的に受けとめられている。なお、仕事の内容が体力的に厳しいとの声は聞かれず、「ほとんど屋内の作業なので楽」「インドネシアでの仕事より負荷が軽い」と評されている。(2)最終学歴は高卒と職業高校卒が多いが、高等教育(大学あるいはdiplomaと呼ばれる専門学校卒)を受けた者も4人いる。後述するように技能実習生の候補者が高卒・職業高校卒で占められていることを考えると、北大東製糖には相対的に高学歴な者が多いといえる。(3)現職以前に日本での滞在経験がある者が9人おり、うち1人は特定技能、残りは全員、技能実習生としてであった。後者は、製造業で溶接や塗装を担当した者が多かった。

(4)婚姻状態について、35歳以上の者のうち5人(ID1〜5)、35歳未満で2人(ID9、12)が既婚で、その全員に未就学ないしは就学中の子供がいる(表出なし)。子供の教育費の稼得が、彼らの渡日の動機の一つでもある。(5)母国の家族をみると、35歳以上の者は自らが主たる賃金稼得者であって、他の成人世帯員には賃金稼得を期待しづらい状況であった。一方、35歳未満の者については、正規職に就く親や兄弟(ID7、16、17)、自営業で高報酬を得る妻(ID9)、年金を受給する親(ID8、11、13、15)など、比較的安定した就業条件にある世帯員がいた。(6)母国の家族が農業に従事していることが確認されたのは7人にとどまる。しかも、このうちID2、11は自家消費用程度の面積、ID10は耕作放棄しているなど、農業との関わりは強固ではない。

つまり彼らは、日本で就労する外国人労働力にある一種のイメージ「若者、低学歴、農家出身、貧困からの脱却」という像からは、いささか外れているのである。特に35歳未満の者やその家族は、2000年代後半以降のインドネシア経済の展開も反映して、母国で安定的な就業条件を享受していた。

とはいえ、渡日時の借金清算や、家族への送金、貯蓄の必要性から、北大東島での日々の暮らしにおいて彼らは節約を強く志向している(注2)。寮費は光熱水道費込みで一月当たり7000円と低く設定されているが、島外からの物資に頼る離島にあって日用品価格は必ずしも安くなく、また、天候によっては入荷が途絶えることもある。後述するように製糖期以外の自炊や、食材の自給に努めるのは、この環境下でも少しでも多くの所得を残すためである。食材の調達のため、休日に島の港で魚釣りをよく行っている。インドネシア料理の調味料など島内では入手しにくい物品を購入する際、通信販売を利用するが、少しでも送料を抑えるよう職員間で取りまとめて購入している。

(注2)「近年の円安の影響で日本行きが敬遠されていないか」との問いに対しては、「賃金の高さでは確かに豪州での就労が有利であるが、物価も高い」「豪州政府の労働力移動に対する厳格な審査のため、手続きが煩雑かつ長期化すること、送り出し機関や採用情報の紹介をかたる詐欺が多いことから、警戒感がある」「サウジアラビアや韓国、台湾の賃金水準は、日本と変わらない」との認識が、複数人から述べられた。同様の見解は3に述べる LPKからも得られた。

(2)北大東製糖とインドネシア人職員の相互理解

次に、北大東製糖がインドネシア人職員を受け入れてからの対応─双方が互いを学ぶ過程─をみていこう。

同社は2022年、臨時労働力(季節工、インドネシア人契約社員)の専用の宿舎を新築した(写真1)。内部は個室仕様で、机、ベッド、冷蔵庫が備え付けられwi-fiも完備されている。廊下の掲示版には、郵便局ATMや商店の利用時間、ごみの分別方法など島内での生活で重要な情報、洗面所やシャワールームなど共同スペースの使用ルール(「床にたまった髪の毛は拾いましたか?」など)、周辺住民からの苦情(野良猫への餌付け禁止など)への注意喚起などが、日本語・インドネシア語併記で示される。彼らが快適な寮生活を送り地域社会と協調するための工夫が、日本人職員によってなされている。

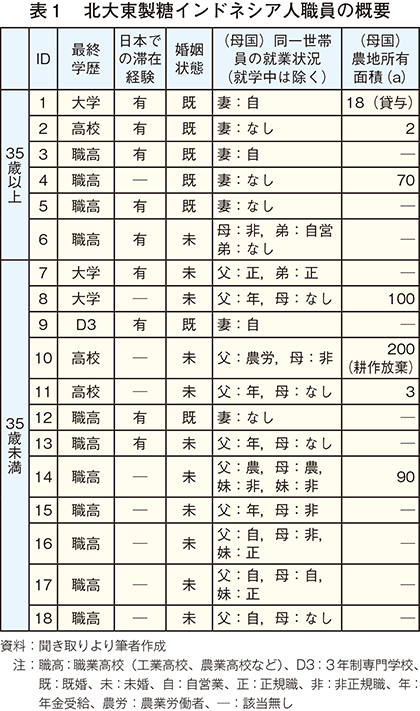

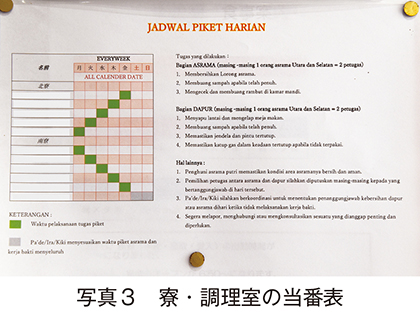

北大東製糖は、彼らが敷地内の小さな土地を使い、鶏の飼養や野菜の栽培を行うことを許可している(写真2)。彼らが、製糖期には北大東製糖の手配する弁当(三食で、一月当たり2万円)を利用しても、それ以外の時期にはより安上がりとなる自炊を希望したところ、北大東製糖もこれを認め、敷地内にある調理室(旧食堂)を使えるよう手配した。するとインドネシア人職員の間で、調理室や寮の清掃やごみの取りまとめ、毎日の施錠・消火消灯の確認などをローテーションで行う分担を、自主的に定めた(写真3)。彼らが施設を丁寧に使う態度をみて、そしてそのモチベーションを継続するため、北大東製糖側は清掃用具やごみ用ビニールなどの消耗品を支給している。

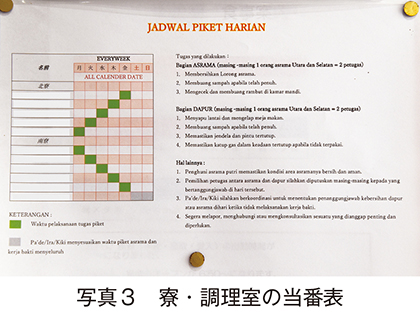

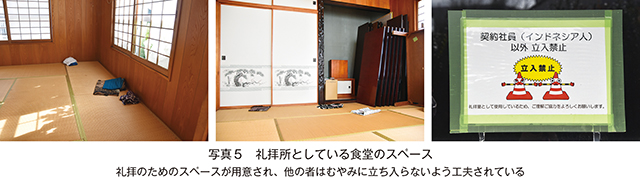

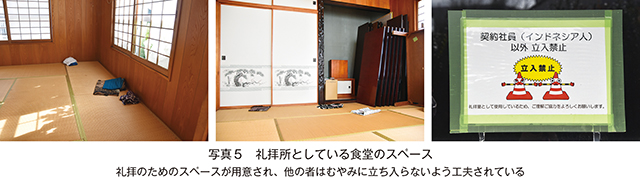

彼らの文化的な背景に対しても、北大東製糖からの配慮が伺える。インドネシア人職員の大半がイスラム教徒であることから、製糖期の弁当では豚肉除去のメニューが別途作られることになった(写真4)。イスラム教徒の一日に5回の礼拝についても、彼らが利用する食堂の小上がりスペースを礼拝所とし、かつ、外部から礼拝を邪魔されないように、出入りを原則としてインドネシア人のみとした(写真5)。宗派により考え方に差異はあるがイスラム教徒にとって礼拝は神聖な行為であり、それを知らない者からの礼拝中の話しかけや、礼拝所周辺の騒がしさを、彼らは嫌う。敷地内に、礼拝に集中できる場所が用意されたことは、イスラム教徒にとっては大きな安心材料であった。

言語面では、北大東製糖の日本人職員と、インドネシア人職員のうち日本語能力が高い者が、継続的にフォローしている。インドネシア人職員はひらがな、カタカナまでは読めるようになっているが、漢字の習熟までは達しておらず、工場内の装置や操作マニュアルはもちろん、掲示される安全啓発ポスター一つとっても、内容理解に苦労している。そこにふりがなが貼られるだけでも、助けになるのである(写真6)。同社の日本人職員にインドネシア語を学んだ者はいないが、インドネシア人職員が漢字表記に苦手意識があるとわかってからは、翻訳サイトを活用しながらこうした作業にこまめに対応している。

そのほか、北大東製糖がインドネシア人職員を会社・地域の一員として遇していることが、さまざまな機会を通じて表されている。日本での自動車・バイクの購入は敷居が高い彼らに、島内の移動用として同社は自転車を支給している。製糖期に入る前には社内親睦会を実施するが、2023/24年期の親睦会は、インドネシア人職員が多く出席するにぎやかなものとなった。これまで同社は地域の祭事やスポーツ大会に、会社を挙げて積極的に参加してきたが、それらにインドネシア人職員も一員として参加する。インドネシア人職員の中には、就業時間外に、地域の運動サークルに参加する者もでてきている。このように北大東製糖は、インドネシア人職員との連帯感の醸成に努力し、彼らの側でもそれに応える姿勢がみてとれるのである。

同社は2022年、臨時労働力(季節工、インドネシア人契約社員)の専用の宿舎を新築した(写真1)。内部は個室仕様で、机、ベッド、冷蔵庫が備え付けられwi-fiも完備されている。廊下の掲示版には、郵便局ATMや商店の利用時間、ごみの分別方法など島内での生活で重要な情報、洗面所やシャワールームなど共同スペースの使用ルール(「床にたまった髪の毛は拾いましたか?」など)、周辺住民からの苦情(野良猫への餌付け禁止など)への注意喚起などが、日本語・インドネシア語併記で示される。彼らが快適な寮生活を送り地域社会と協調するための工夫が、日本人職員によってなされている。

北大東製糖は、彼らが敷地内の小さな土地を使い、鶏の飼養や野菜の栽培を行うことを許可している(写真2)。彼らが、製糖期には北大東製糖の手配する弁当(三食で、一月当たり2万円)を利用しても、それ以外の時期にはより安上がりとなる自炊を希望したところ、北大東製糖もこれを認め、敷地内にある調理室(旧食堂)を使えるよう手配した。するとインドネシア人職員の間で、調理室や寮の清掃やごみの取りまとめ、毎日の施錠・消火消灯の確認などをローテーションで行う分担を、自主的に定めた(写真3)。彼らが施設を丁寧に使う態度をみて、そしてそのモチベーションを継続するため、北大東製糖側は清掃用具やごみ用ビニールなどの消耗品を支給している。

彼らの文化的な背景に対しても、北大東製糖からの配慮が伺える。インドネシア人職員の大半がイスラム教徒であることから、製糖期の弁当では豚肉除去のメニューが別途作られることになった(写真4)。イスラム教徒の一日に5回の礼拝についても、彼らが利用する食堂の小上がりスペースを礼拝所とし、かつ、外部から礼拝を邪魔されないように、出入りを原則としてインドネシア人のみとした(写真5)。宗派により考え方に差異はあるがイスラム教徒にとって礼拝は神聖な行為であり、それを知らない者からの礼拝中の話しかけや、礼拝所周辺の騒がしさを、彼らは嫌う。敷地内に、礼拝に集中できる場所が用意されたことは、イスラム教徒にとっては大きな安心材料であった。

言語面では、北大東製糖の日本人職員と、インドネシア人職員のうち日本語能力が高い者が、継続的にフォローしている。インドネシア人職員はひらがな、カタカナまでは読めるようになっているが、漢字の習熟までは達しておらず、工場内の装置や操作マニュアルはもちろん、掲示される安全啓発ポスター一つとっても、内容理解に苦労している。そこにふりがなが貼られるだけでも、助けになるのである(写真6)。同社の日本人職員にインドネシア語を学んだ者はいないが、インドネシア人職員が漢字表記に苦手意識があるとわかってからは、翻訳サイトを活用しながらこうした作業にこまめに対応している。

そのほか、北大東製糖がインドネシア人職員を会社・地域の一員として遇していることが、さまざまな機会を通じて表されている。日本での自動車・バイクの購入は敷居が高い彼らに、島内の移動用として同社は自転車を支給している。製糖期に入る前には社内親睦会を実施するが、2023/24年期の親睦会は、インドネシア人職員が多く出席するにぎやかなものとなった。これまで同社は地域の祭事やスポーツ大会に、会社を挙げて積極的に参加してきたが、それらにインドネシア人職員も一員として参加する。インドネシア人職員の中には、就業時間外に、地域の運動サークルに参加する者もでてきている。このように北大東製糖は、インドネシア人職員との連帯感の醸成に努力し、彼らの側でもそれに応える姿勢がみてとれるのである。

(3)課題とその解決

北大東製糖とインドネシア人職員との間に、良好な関係が築かれつつあるが、受け入れ当初は日本側職員がギャップを感じたこともあった。専らそれは、彼らの勤務態度に関するもので、「勤務時間中に携帯電話を見る」「指示した内容が終了すると、勤務中なのにそれ以上はせず、遊んでしまう」(聞き取りより)などである。しかし、日本人職員がその点をインドネシア人職員に伝えたところ、即座に態度を改めたので、かえって好印象を持ったという。

インドネシア人職員は、北大東製糖の上司や同僚の態度、勤怠管理の在り方に対して「ramah(気さくだ)」「baik(親切だ)」「tanpa tekanan(無理強いをしない)」「mantap!(最高!)」などと評価しており、そこに不満を覚えている様子はない。これら好意的な評価は、自身の過去の職場での待遇(特に、日本での就労経験でのそれ)や、SNSで得られる同邦の現状(注3)と比較し、北大東製糖の対応が温和で人間的だと認識したことから来ている。職場での日本人上司の威圧的な態度、とりわけ暴力に訴える「指導」は、彼らの忌避するところであるが、同社ではこれらを経験しないという。

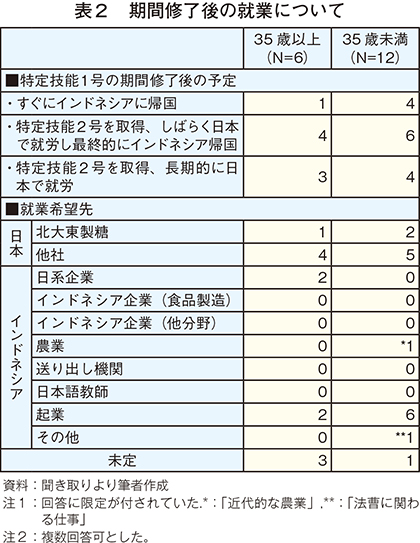

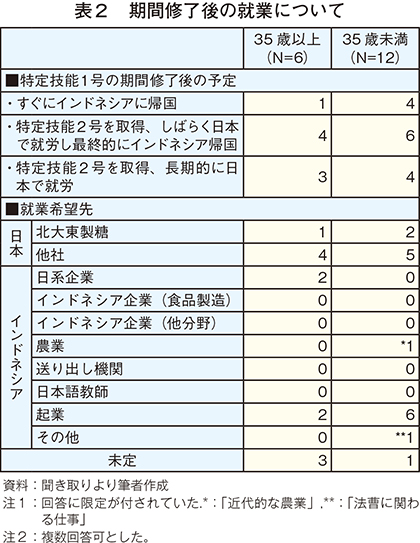

同社での長期就業可能性を問われた際、彼らにとってネックになるのは賃金水準(月給17万〜20万円)であった。表2に彼らの将来の意向(複数回答)をまとめている。35歳以上の職員には、特定技能2号を取得し引き続き日本に滞在する意思が見える。これは、彼らが自身の年齢を考えると、インドネシアに戻り希望する職に就くことや起業は難しいと判断しているからであった。一方、35歳未満の者には、インドネシアへの帰国を想定している者が4人みられる。日本での就労を希望する者より少ないとはいえ、無視できない数である。

その日本での就業について、北大東製糖での雇用継続も視野に入れている者が3人であるのに対し、9人は国内他社への転職を検討している。理由として、島での生活の不便さ、子弟を呼び寄せた場合の教育環境の問題も挙がったが、共通して挙げられたのは賃金水準であった。その他の就業条件に関しては、特に職場の人間関係については満足しており、それが理由で「賃金引き上げを北大東製糖に求めることがためらわれる」(聞き取りより)ほどである。インドネシアに帰国した場合の就業に関しては、「起業」の希望が多いことが目を引く。分野はレストラン、「ランドリー」(注4)、野菜の直売所などさまざまであったが、それら小ビジネスの開業資金を用意することが、彼らの日本就労の目標の一つともなっていた。

(注3)日本で就労するインドネシア人の間で、SNSを通じた情報共有が盛んである。日本の各社での具体的な就業条件が公開されたり、日本人上司・同僚とのやりとりを再現した動画が投稿されたりしている。内容の正確性はともかく、これらを通じて彼らは、国内他企業の就業条件や職場環境に関する情報を入手している。

(注4)インドネシアでは洗濯機の普及率が他の家電に比べても低く、「ランドリー」と呼ばれる洗濯サービスが普及している。料金は洗濯物の重量を基準に安価に設定され、受け取りも早い(通常の衣類であれば、店舗への持ち込みから引き取りまで1日〜数日)

インドネシア人職員は、北大東製糖の上司や同僚の態度、勤怠管理の在り方に対して「ramah(気さくだ)」「baik(親切だ)」「tanpa tekanan(無理強いをしない)」「mantap!(最高!)」などと評価しており、そこに不満を覚えている様子はない。これら好意的な評価は、自身の過去の職場での待遇(特に、日本での就労経験でのそれ)や、SNSで得られる同邦の現状(注3)と比較し、北大東製糖の対応が温和で人間的だと認識したことから来ている。職場での日本人上司の威圧的な態度、とりわけ暴力に訴える「指導」は、彼らの忌避するところであるが、同社ではこれらを経験しないという。

同社での長期就業可能性を問われた際、彼らにとってネックになるのは賃金水準(月給17万〜20万円)であった。表2に彼らの将来の意向(複数回答)をまとめている。35歳以上の職員には、特定技能2号を取得し引き続き日本に滞在する意思が見える。これは、彼らが自身の年齢を考えると、インドネシアに戻り希望する職に就くことや起業は難しいと判断しているからであった。一方、35歳未満の者には、インドネシアへの帰国を想定している者が4人みられる。日本での就労を希望する者より少ないとはいえ、無視できない数である。

その日本での就業について、北大東製糖での雇用継続も視野に入れている者が3人であるのに対し、9人は国内他社への転職を検討している。理由として、島での生活の不便さ、子弟を呼び寄せた場合の教育環境の問題も挙がったが、共通して挙げられたのは賃金水準であった。その他の就業条件に関しては、特に職場の人間関係については満足しており、それが理由で「賃金引き上げを北大東製糖に求めることがためらわれる」(聞き取りより)ほどである。インドネシアに帰国した場合の就業に関しては、「起業」の希望が多いことが目を引く。分野はレストラン、「ランドリー」(注4)、野菜の直売所などさまざまであったが、それら小ビジネスの開業資金を用意することが、彼らの日本就労の目標の一つともなっていた。

(注3)日本で就労するインドネシア人の間で、SNSを通じた情報共有が盛んである。日本の各社での具体的な就業条件が公開されたり、日本人上司・同僚とのやりとりを再現した動画が投稿されたりしている。内容の正確性はともかく、これらを通じて彼らは、国内他企業の就業条件や職場環境に関する情報を入手している。

(注4)インドネシアでは洗濯機の普及率が他の家電に比べても低く、「ランドリー」と呼ばれる洗濯サービスが普及している。料金は洗濯物の重量を基準に安価に設定され、受け取りも早い(通常の衣類であれば、店舗への持ち込みから引き取りまで1日〜数日)

3 インドネシアにおける事前研修

次に、日本へ向かうインドネシア人労働力は母国でどのように養成されるのか、「LPK」と呼ばれる技能実習生・特定技能の送り出し機関に聞き取った結果よりみてみよう。なお、インドネシア国内には日本向けLPKが499登録され、かつ増加している(注5)。

技能実習生・特定技能には、インドネシアの労働移住大臣規定(2008)により、高卒以上の学歴が必要である(注6)。この規定に年齢制限は明記されていないのだが、日本企業に若者を採用する傾向があることから、各LPKでは18〜26歳の男女を募集する。そのためLPK在籍者のほとんどは20代前半で、最終学歴も一般高校、職業高校卒業に集中する。大学在学中や大卒で、学業継続の学費を得る目的の者、あるいは日本関連の学科に所属・卒業し、「留学の代わりに」数年間を日本で就労しようとする者もいるが、少数である。在籍者は農家や単純労働者の家庭の子弟が多く、父兄が会社員・公務員という安定就業にあるのは少数だという。先にみた北大東製糖における特定技能1号の学歴や親の就業は、これら在籍者よりも高い点に注意が必要である。

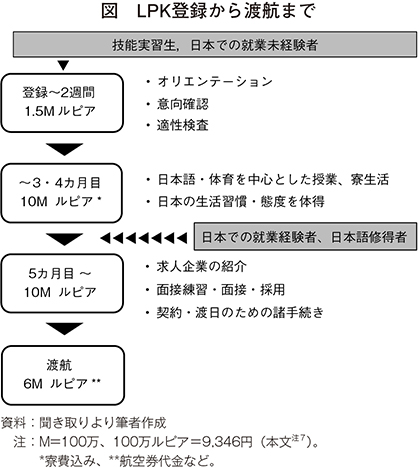

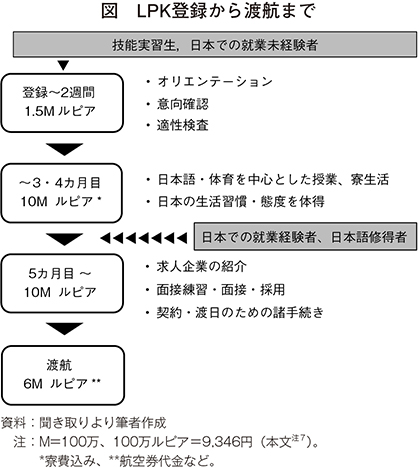

図にあるLPKを基準に、LPKに所属してから日本へ渡航するまでの流れと、在籍者が支払う料金を示した。登録後最初の2週間はオリエンテーションを行うとともに、LPKが面接を行い日本での就業に関する在籍者本人の意思を確認し、心理テストを用いた適性試験を行う。中には、周囲に促され日本行きを決めたが、性格や習慣面で日本での就業が難しいと判断される者も見受けられ、そのような場合、LPKは、この段階で終了し他の道を検討するよう薦めている。

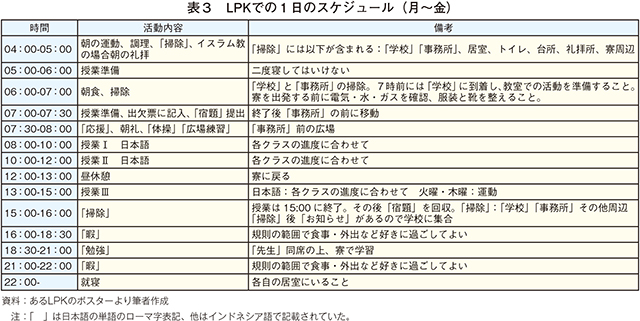

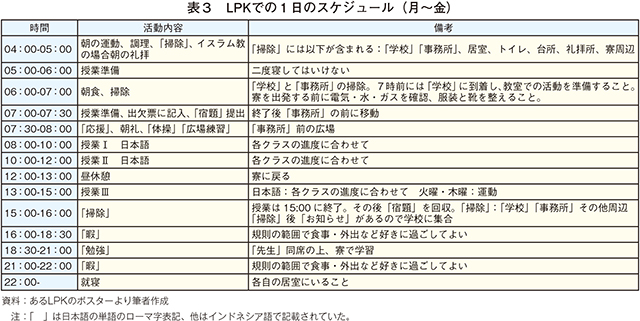

本格的な研修は、次の段階から始まる。この期間のスケジュールを表3に示したが、基礎的な日本語の修得が毎日の活動の核となっており、これを3〜4カ月間、毎日4〜6時間の授業を受講する中で学ぶ(写真7)。一日の終了後も課題(日本語での日記など)が与えられる。これらを通じて日本語を学ぶが、特定技能1号に求められる資格(日本語能力試験<JLPT>N4、国際交流基金日本語基礎テスト<JFT>A2以上)に合格する在籍者は少数だという。

この過程では在籍者は、たとえ近傍に居住する者であれ、LPKが用意する寮(写真8)に、1室複数人で住むよう定められている。日本で就業すれば彼らは共同部屋で暮らすことが予想され、その際に必要となる生活上のスキルや周囲の人間との付き合い方を、この寮生活から学ぶためである。その他にも日本での就業を念頭に、朝礼(日本式の行進やラジオ体操を行う)や頻繁な掃除が、日々のスケジュールに組み込まれている。「運動」が、腕立て伏せや「手押し車」など筋力トレーニングに重点を置く内容となっているのは、日本で就業した際に必要な体力づくりを意図している(写真9)。近年インドネシアでは、短い距離であれバイクで移動することが増えている。対して、日本での工場・敷地内の移動は徒歩か自転車であることも、LPKが体力づくりを重要視する理由の一つである。

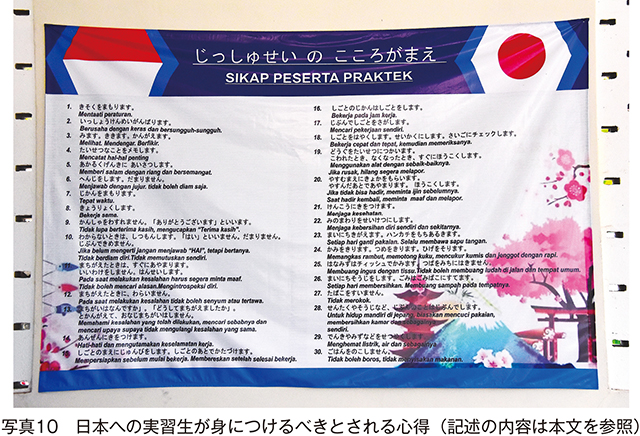

インドネシアとの違いが際だつ日本社会の特徴として、各LPK・語学学校が共通して挙げるのが、清潔感、挨拶の励行、時間厳守である。在籍者らはこれらへの意識強化を求められ、具体的には、服装や髪型、LPKの敷地・建物や寮の掃除・整理整頓、明瞭な発声での挨拶、授業への遅刻厳禁などが指導される。これらは、在籍者が身につけるべき心得(写真10)に端的に現れている。いずれのLPKも同種の内容を建物の目立つ場所に掲示し、在籍者はこれを日本語で暗唱できるまで、繰り返し声に出して読む。内容は、「7.時間を守ります」「9.感謝を忘れません、『ありがとうございます』と言います」などの基本的なルールのみならず、「12.間違えた時に、笑いません」「19.道具を大切に使います、壊れたとき、無くなったときに、すぐに報告します」などのように、自らの失態の際の態度が状況をさらに悪化させることのないよう、日本でのコミュニケーションのあり方が示されている。彼らが、インドネシア社会では求められてこなかった項目もあり、たとえば、「24.ひげを剃ります」(イスラム教徒の規範では男性はひげを生やすことが重視される)、「27.タバコを吸いません」(男性の場合、若い世代でも喫煙者が多い)、「28.洗濯や掃除など、自分のことは自分でします」(洗濯を、親世代と同居する者は親世代に、単身ならば「ランドリー」に頼ることが多い)である。「17.自分で仕事を探します」は、組織の年長者からの指示を待って動くことの多い彼らにとって、異質な習慣である。このようにLPKは単なる語学学校ではなく、日本での生活の「態度を学ぶ」場(聞き取りより)、ひいては、日本企業・社会に同化し得る労働力を育成する機関なのである。LPKで教える側も日本で技能実習生を経験した者がほとんどで、その際の学びが研修内容に反映されている。2に述べた北大東製糖のインドネシア人職員間の、寮や調理室での共同生活ルールなどに、こうした母国での研修が生きているのを見ることができよう。

技能実習生・特定技能には、インドネシアの労働移住大臣規定(2008)により、高卒以上の学歴が必要である(注6)。この規定に年齢制限は明記されていないのだが、日本企業に若者を採用する傾向があることから、各LPKでは18〜26歳の男女を募集する。そのためLPK在籍者のほとんどは20代前半で、最終学歴も一般高校、職業高校卒業に集中する。大学在学中や大卒で、学業継続の学費を得る目的の者、あるいは日本関連の学科に所属・卒業し、「留学の代わりに」数年間を日本で就労しようとする者もいるが、少数である。在籍者は農家や単純労働者の家庭の子弟が多く、父兄が会社員・公務員という安定就業にあるのは少数だという。先にみた北大東製糖における特定技能1号の学歴や親の就業は、これら在籍者よりも高い点に注意が必要である。

図にあるLPKを基準に、LPKに所属してから日本へ渡航するまでの流れと、在籍者が支払う料金を示した。登録後最初の2週間はオリエンテーションを行うとともに、LPKが面接を行い日本での就業に関する在籍者本人の意思を確認し、心理テストを用いた適性試験を行う。中には、周囲に促され日本行きを決めたが、性格や習慣面で日本での就業が難しいと判断される者も見受けられ、そのような場合、LPKは、この段階で終了し他の道を検討するよう薦めている。

本格的な研修は、次の段階から始まる。この期間のスケジュールを表3に示したが、基礎的な日本語の修得が毎日の活動の核となっており、これを3〜4カ月間、毎日4〜6時間の授業を受講する中で学ぶ(写真7)。一日の終了後も課題(日本語での日記など)が与えられる。これらを通じて日本語を学ぶが、特定技能1号に求められる資格(日本語能力試験<JLPT>N4、国際交流基金日本語基礎テスト<JFT>A2以上)に合格する在籍者は少数だという。

この過程では在籍者は、たとえ近傍に居住する者であれ、LPKが用意する寮(写真8)に、1室複数人で住むよう定められている。日本で就業すれば彼らは共同部屋で暮らすことが予想され、その際に必要となる生活上のスキルや周囲の人間との付き合い方を、この寮生活から学ぶためである。その他にも日本での就業を念頭に、朝礼(日本式の行進やラジオ体操を行う)や頻繁な掃除が、日々のスケジュールに組み込まれている。「運動」が、腕立て伏せや「手押し車」など筋力トレーニングに重点を置く内容となっているのは、日本で就業した際に必要な体力づくりを意図している(写真9)。近年インドネシアでは、短い距離であれバイクで移動することが増えている。対して、日本での工場・敷地内の移動は徒歩か自転車であることも、LPKが体力づくりを重要視する理由の一つである。

インドネシアとの違いが際だつ日本社会の特徴として、各LPK・語学学校が共通して挙げるのが、清潔感、挨拶の励行、時間厳守である。在籍者らはこれらへの意識強化を求められ、具体的には、服装や髪型、LPKの敷地・建物や寮の掃除・整理整頓、明瞭な発声での挨拶、授業への遅刻厳禁などが指導される。これらは、在籍者が身につけるべき心得(写真10)に端的に現れている。いずれのLPKも同種の内容を建物の目立つ場所に掲示し、在籍者はこれを日本語で暗唱できるまで、繰り返し声に出して読む。内容は、「7.時間を守ります」「9.感謝を忘れません、『ありがとうございます』と言います」などの基本的なルールのみならず、「12.間違えた時に、笑いません」「19.道具を大切に使います、壊れたとき、無くなったときに、すぐに報告します」などのように、自らの失態の際の態度が状況をさらに悪化させることのないよう、日本でのコミュニケーションのあり方が示されている。彼らが、インドネシア社会では求められてこなかった項目もあり、たとえば、「24.ひげを剃ります」(イスラム教徒の規範では男性はひげを生やすことが重視される)、「27.タバコを吸いません」(男性の場合、若い世代でも喫煙者が多い)、「28.洗濯や掃除など、自分のことは自分でします」(洗濯を、親世代と同居する者は親世代に、単身ならば「ランドリー」に頼ることが多い)である。「17.自分で仕事を探します」は、組織の年長者からの指示を待って動くことの多い彼らにとって、異質な習慣である。このようにLPKは単なる語学学校ではなく、日本での生活の「態度を学ぶ」場(聞き取りより)、ひいては、日本企業・社会に同化し得る労働力を育成する機関なのである。LPKで教える側も日本で技能実習生を経験した者がほとんどで、その際の学びが研修内容に反映されている。2に述べた北大東製糖のインドネシア人職員間の、寮や調理室での共同生活ルールなどに、こうした母国での研修が生きているのを見ることができよう。

およそ5カ月目前後から、就業先を決定する段階に進む。なお、北大東製糖のインドネシア人職員のように、過去に日本での技能実習生の経験があり再就職を目指す者、(送り出し機関としての資格をもたない)関係他機関で日本語を学んだ者などが、この段階から加わり、彼らは登録とこの段階の料金のみを負担する。LPKのもとに届く求人情報と在籍者とのマッチング、日本企業による面接(オンライン、対面)が行われるが、その合間には、在籍者に対する面接での応答に関する指導が、LPKより行われる。多くの産業分野別の専門的訓練にまでは、LPKは対応できないが、在籍者から人気のある「縫製」や「溶接」に関しては、インドネシア地元企業の協力を得て、短期間ながら採用決定前後の講習を受ける機会を提供することもある。LPK・在籍者双方の努力の結果、ほとんどは半年から1年くらいの間で、日本企業への採用が決まるという。その後、渡日のための諸手続きが始まるが、その過程もLPK主導で行われる。中には在籍者の父兄を対象に説明会を開き、彼らの日本での就業の契約内容を確認し、日本滞在中の彼らの浪費、精神状態の乱れなどの兆候に気をつけるよう促すLPKもある。ここまでに在籍者が負担する料金は、個人(各自の日本語能力習得にかかる期間の違い)あるいはLPKによって差はあるが、約3千万ルピア(日本円で約28万円)である(注7)。

LPK在籍者の多くは技能実習生を志望しており、特定技能1号の資格を受験(日本語能力試験、技能評価試験)してまで得ようという者はほとんどみられないため、各LPKでは特定技能の支援にまでは力を入れていない。したがって特定技能の資格は、在籍者が独学で準備するか、日本で技能実習生を経験した後に受験することが多い。つまり2で取り上げた特定技能1号をもつ北大東製糖のインドネシア人職員というのは、日本で就労するための上記修養に加えて、特定技能1号のハードルに挑戦し、これを乗り超えた人々なのである。

(注5)2024年12月31日現在(https://www.otit.go.jp/files/user/241219_IDN.pdf).なお、インドネシアでは、複数の国向けの送り出し機関を設立する場合、要求される資本金が高く準備が煩雑であるため、送り出し機関は単一国向けが主流であるという(聞き取りより)。

(注6)Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaran Pemagangan di Luar Negeri.(PER.08/MEN/V/2008).

(注7)為替レートは、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中平均の為替相場」の2024年9月末日TTS相場の100ルピア=1.07円を使用した。

LPK在籍者の多くは技能実習生を志望しており、特定技能1号の資格を受験(日本語能力試験、技能評価試験)してまで得ようという者はほとんどみられないため、各LPKでは特定技能の支援にまでは力を入れていない。したがって特定技能の資格は、在籍者が独学で準備するか、日本で技能実習生を経験した後に受験することが多い。つまり2で取り上げた特定技能1号をもつ北大東製糖のインドネシア人職員というのは、日本で就労するための上記修養に加えて、特定技能1号のハードルに挑戦し、これを乗り超えた人々なのである。

(注5)2024年12月31日現在(https://www.otit.go.jp/files/user/241219_IDN.pdf).なお、インドネシアでは、複数の国向けの送り出し機関を設立する場合、要求される資本金が高く準備が煩雑であるため、送り出し機関は単一国向けが主流であるという(聞き取りより)。

(注6)Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaran Pemagangan di Luar Negeri.(PER.08/MEN/V/2008).

(注7)為替レートは、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中平均の為替相場」の2024年9月末日TTS相場の100ルピア=1.07円を使用した。

おわりに

本稿は、南西諸島の製糖工場における労働力確保に当たり、外国人労働力の活用可能性を議論するため、北大東製糖の実践よりこの労働力の横顔を捉えるとともに、製糖工場側の対応、そして出身国(インドネシア)におけるこれら労働力の形成過程を探った。

技能実習生に代表される同邦らも、時間とコストをかけ、語学力と日本的労働環境に同化する能力を磨き来日するのであるが、北大東製糖が確保する特定技能1号は、相対的に高学歴、かつ、より豊富な経験や能力を有するなど、労働市場への訴求力の高い人々である。こうした彼らが、日本国内他社での情報も得る中で、賃金要求を高めるのは自然だと思われる。現時点では北大東製糖が、彼らの日本における節約志向や文化的背景を尊重し、また語学や生活面で困難があれば積極的に協力し、会社・地域との連帯感を育んでいることと、インドネシア人職員もよくこれに応えることで、良好な労使間関係が築かれているのであるが、彼らの長期的な就労を期待するのであれば、賃金条件の引き上げは避けて通れないであろう。

同社単独での賃金条件改善が難しいのであれば、地域の広がりの中で対応することも考えられよう。農山村や離島の人々は、地域内にある複数の収入源を組み合わせて生計を成り立たせる「兼業」、巷間流布する言葉でいえば「半農半X」という戦略を、古くから取ってきた。その道を彼らにも開いてはどうかという提案である。農山村や離島にて追加的に就業するならば、「農業」「漁業」の分野の可能性が高いであろうが、「飲食料品製造業」分野で就労している彼らにとって、分野を跨ぐこれらへの就業は、現在の法制度下では認められていない。しかしながら、彼らの定着を目指し、そうでなくとも彼らを日本での一生活者として捉えるならば、このような制度の変更も検討に値すると考える。

付記

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas pabrik gula di pulau Kitadaito dan khususnya yang berasal dari Indonesia, serta LPK yang telah menerima survei wawancara kami. Kami juga ingin berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat karena telah bersusah payah memperkenalkan kami, termasuk Cahyo Wisnu Rubiyanto Ph.D. dan Sdr. Idham Shafwan Hawwari(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

ご多忙の中、インタビューにご協力いただいた北大東製糖株式会社の皆さま、インドネシアLPKの方々、ご紹介の労をとっていただいた関係各位に深謝いたします。本調査の実施に当たり、独立行政法人農畜産業振興機構令和6年度専門調査ならびにJSPS科学研究費(基盤研究(B)21H00634)を用いました。また、現地調査では、東京農工大学連合農学研究科3年三浦啓介氏、農学部4年南雲伊織氏にご助力いただきました。

技能実習生に代表される同邦らも、時間とコストをかけ、語学力と日本的労働環境に同化する能力を磨き来日するのであるが、北大東製糖が確保する特定技能1号は、相対的に高学歴、かつ、より豊富な経験や能力を有するなど、労働市場への訴求力の高い人々である。こうした彼らが、日本国内他社での情報も得る中で、賃金要求を高めるのは自然だと思われる。現時点では北大東製糖が、彼らの日本における節約志向や文化的背景を尊重し、また語学や生活面で困難があれば積極的に協力し、会社・地域との連帯感を育んでいることと、インドネシア人職員もよくこれに応えることで、良好な労使間関係が築かれているのであるが、彼らの長期的な就労を期待するのであれば、賃金条件の引き上げは避けて通れないであろう。

同社単独での賃金条件改善が難しいのであれば、地域の広がりの中で対応することも考えられよう。農山村や離島の人々は、地域内にある複数の収入源を組み合わせて生計を成り立たせる「兼業」、巷間流布する言葉でいえば「半農半X」という戦略を、古くから取ってきた。その道を彼らにも開いてはどうかという提案である。農山村や離島にて追加的に就業するならば、「農業」「漁業」の分野の可能性が高いであろうが、「飲食料品製造業」分野で就労している彼らにとって、分野を跨ぐこれらへの就業は、現在の法制度下では認められていない。しかしながら、彼らの定着を目指し、そうでなくとも彼らを日本での一生活者として捉えるならば、このような制度の変更も検討に値すると考える。

付記

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas pabrik gula di pulau Kitadaito dan khususnya yang berasal dari Indonesia, serta LPK yang telah menerima survei wawancara kami. Kami juga ingin berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat karena telah bersusah payah memperkenalkan kami, termasuk Cahyo Wisnu Rubiyanto Ph.D. dan Sdr. Idham Shafwan Hawwari(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

ご多忙の中、インタビューにご協力いただいた北大東製糖株式会社の皆さま、インドネシアLPKの方々、ご紹介の労をとっていただいた関係各位に深謝いたします。本調査の実施に当たり、独立行政法人農畜産業振興機構令和6年度専門調査ならびにJSPS科学研究費(基盤研究(B)21H00634)を用いました。また、現地調査では、東京農工大学連合農学研究科3年三浦啓介氏、農学部4年南雲伊織氏にご助力いただきました。

【参考文献】

1)新井祥穂・坂井教郎・山本拓樹(2024)「南西諸島の製糖工場における働き方改革:二つの方向性」『砂糖類・でん粉情報』(2024年3月号)pp.58-67.独立行政法人農畜産業振興機構<https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_003091.html>(2024/12/1アクセス)

2)新井祥穂・永田淳嗣(2022)「沖縄の製糖工場における季節労働力確保」『砂糖類・でん粉情報』(2022年2月号)pp.8-18.独立行政法人農畜産業振興機構<https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_002619.html>(2024/12/1アクセス)

3)中嶋康博・竹田麻里・村上智明(2020)「甘しゃ糖工場における働き方改革の現状と課題」『砂糖類・でん粉情報』(2020年7月号)pp.44-50.独立行政法人農畜産業振興機構<https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_002240.html>(2024/12/1アクセス)

4)堀口健治(2023)「インドネシア・バリ島で訓練生を面接する常総ひかり農協・農家そして実習前研修 : 送り出し団体と連携し時間と費用をかける技能実習生受け入れの仕組みとその意義」『農村と都市をむすぶ』第73巻第11号pp.34-45.

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678