ホーム > 砂糖 > 調査報告 > さとうきび > 製糖工場から地域環境への配慮に最善を尽くす〜新光糖業株式会社におけるゼロ・エミッションの取り組み〜

最終更新日:2025年2月10日

製糖工場から地域環境への配慮に最善を尽くす

〜新光糖業株式会社におけるゼロ・エミッションの取り組み〜

2025年2月

鹿児島事務所 原田 祥太

【要約】

種子島に工場を構える新光糖業株式会社は、サトウキビから粗糖を製造する過程で生成される副産物や廃棄物を堆肥やボイラー燃料として工場内外で有効活用しているほか、廃水は処理を施した後に工場内で再利用するなど、ゼロ・エミッションの仕組みを確立しており、地域環境への配慮に最善を尽くしている。

はじめに

「ゼロ・エミッション」とは、平成6年に国際連合大学が提唱したもので、産業活動における廃棄物の排出をゼロにするという理念のことである。これを目指した取り組みにより、資源が循環する持続可能な社会になる。さらに、環境保全につながるだけでなく、今まで廃棄していたものに利用価値を見いだし、新たなビジネスに結び付ける可能性も秘めている。本稿では、新光糖業株式会社(以下「新光糖業」という)のゼロ・エミッションの取り組みを紹介する。

1 種子島の概要

新光糖業が工場を構える種子島は鹿児島県に属する離島であり、本土最南端の佐多岬から南東に約40キロメートル離れた場所に位置し、西之表市、中種子町および南種子町の一市二町で構成されている。面積は4万4367ヘクタール(県全体の4.8%)、人口は2万5741人(令和6年12月現在)、年平均気温は19.8度、年間降水量は2533ミリメートル、年間日照時間は1822時間の亜熱帯性気候に属している。同島は丘陵性の山地が連なる比較的平坦な島であるため農耕地に恵まれており、耕地面積は8390ヘクタールと島全体の19%を占めている。温暖な気候、基盤整備の進んだ畑地など、地域の特性を生かし、サトウキビ、かんしょ、肉用牛を主要品目として、ばれいしょなどの野菜、米および茶の早出し農産物に加え、酪農、レザーリーフファン(フラワーデザインや花束などに添えられるシダ植物)などの特産化も進んでいる。なお、サトウキビ産地としては、国内の主要な産地の中では北限地といわれている。産業の中心は農業であり、販売農家数は1962戸(令和2年)、農業生産額は約132億6000万円(令和4年度)となっており、肉用牛、サトウキビ、乳用牛の主要3品目で、全体の64%を占めている1)。うち、サトウキビの生産額は約34億6000万円で全体の26%となっており、種子島の経済を支える重要な基幹作物である。

2 新光糖業株式会社の取り組み

(1)新光糖業の概要

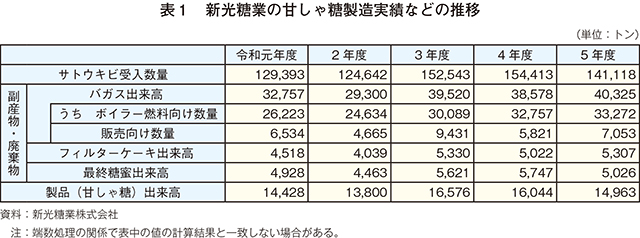

新光糖業は昭和31年創業の砂糖・糖蜜の製造加工および販売業者であり、従業員数は57人、加えて製糖期には40人ほどの季節従業員を雇用している。島内で唯一の甘しゃ糖(注1)製造設備を有する企業であり、工場のサトウキビ圧搾処理能力は県内最大の1日当たり1600トンを誇る(写真1)。なお、近年の甘しゃ糖製造実績は、表1の通りとなっている。

(注1)サトウキビを原料とした砂糖で、ここではサトウキビの搾り汁から糖蜜を分離したもの。グラニュー糖や上白糖などの原料となる。

(注1)サトウキビを原料とした砂糖で、ここではサトウキビの搾り汁から糖蜜を分離したもの。グラニュー糖や上白糖などの原料となる。

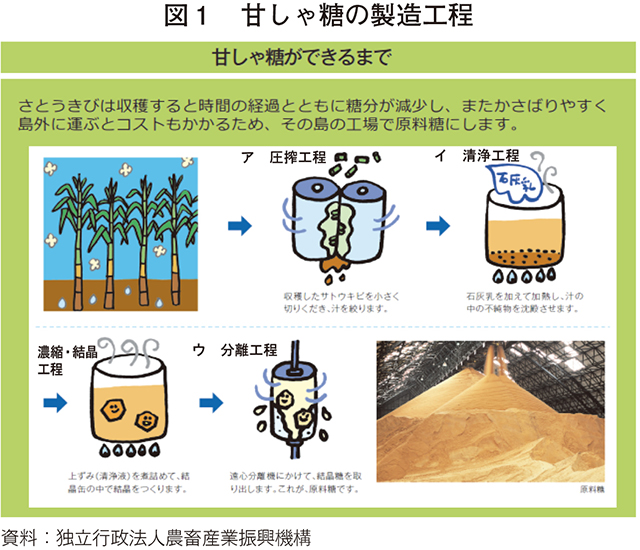

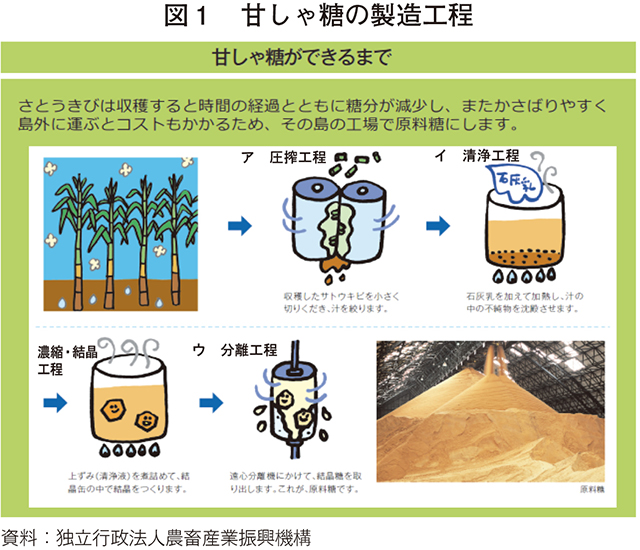

(2)製造工程におけるゼロ・エミッション

新光糖業では、「島内で生み出されるものは島内で有効活用できるようにしたい」という考えのもと、ゼロ・エミッションを実践しており、製品の製造過程で生成される副産物や廃棄物を堆肥やボイラー燃料として工場内外で有効活用したり、排出される物質に適切な処理を施したりと、地域環境への配慮に最善を尽くしている。これらの取り組みについて、甘しゃ糖の製造工程ごとに順に紹介する(図1)。

ア 圧搾工程

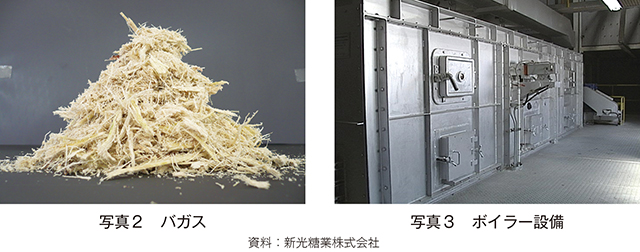

12月から翌4月までの工場稼動期の電力使用量374万キロワット時(令和5/6年期実績)を賄う要となるのがバガス(注2)である(写真2)。圧搾工程で生成されるバガスは、ボイラーの燃料として使用され、発生する蒸気で工場内すべての電力を賄う発電機や圧搾機のタービンを動かしている(写真3)。また、蒸気はサトウキビから搾り出して不純物を取り除いた清浄汁を濃縮する効用缶や、濃縮した汁をさらに真空状態で煮詰める結晶缶などの熱源としても利用されている。なお、バガスをボイラーで燃焼することにより生じる燃焼灰は、大気中に飛散させないように電気集じん機で捕集している。これらのバガスを使用した発電システムは、平成21年にグリーン電力発電設備として認定された(注3)。

バガスの8割はボイラーの燃料として使用されるが、余った2割は近隣の肉用牛や酪農経営者などに販売され、飼養している家畜の敷料として使用されるほか、堆肥となって農地に還元される。バガスは他の堆肥の素材と比較して水分が少なく乾燥しているため、臭いも抑えられて扱いやすいという。また、敷料としては、おがくずやバークチップ(樹木の皮をチップ状にしたもの)などよりも水分吸収性が高く安価なため、好まれているという。

(注2)サトウキビ搾汁後の残渣。

(注3)一般財団法人日本品質保証機構が行う認定制度。

イ 清浄工程

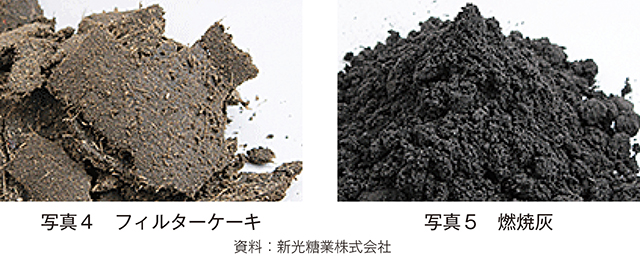

清浄工程で生成されるフィルターケーキ(注4)は、土壌改良資材として生産者に販売される。フィルターケーキは単独でも堆肥として有効であるが、新光糖業ではバガスの燃焼灰と混ぜ合わせた特殊堆肥の状態でも販売している(写真4、5)。

現在の課題は、フィルターケーキの有効性について、生産者の認知度がまだまだ低いことである。今後、この土壌改良資材を広めていきたい一方で、散布するための機械がない、特に製糖期は散布する時間がないといった生産者側の事情もある。そこで、新光糖業では副産物であるフィルターケーキと燃焼灰を混ぜ合わせたより優良な土壌改良資材を製造して、それを生産者の畑に散布するサービスを始めることを検討している。生産者が育てたサトウキビから生まれる副産物が再びサトウキビ畑に還元されるという資源循環の仕組みを作ることで、工場運営の安定化にもつなげていきたいとの狙いがある。

(注4)清浄工程で生成される沈殿物。主成分は石灰とサトウキビに含まれる有機物。

ウ 分離工程

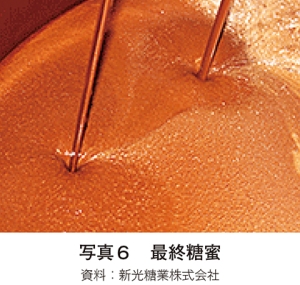

分離工程で生成される最終糖蜜は、すべて商社に販売され、そのほとんどが家畜の飼料となるが、それ以外では発酵原材料として利用されることもある(写真6)。

エ 廃水処理

工場からの排水は糖分を含んでいるため、工場敷地内にある廃水処理施設で処理される。好気性微生物を利用して廃水中の有機物を分解し、さらに曝気・沈澱・ろ過・薬剤処理を施した後、圧搾工程のロールなど機械設備の冷却水や洗浄用水として再利用される(写真7)。なお、廃水処理施設は工場設立当初からあるが、廃水を冷却水として再利用する仕組みは、平成15年に改築されたものである。

冷却水は濃縮工程で使用される効用缶・結晶缶の減圧処理にも利用されている。ボイラーで発生させた蒸気は発電機・圧搾機のタービンで使用された後、清浄・濃縮工程で再利用される。しかし、一度使われた蒸気は温度が下がっているため、蒸気の温度低下を補うために缶の内部を真空にする必要がある。そこで、冷却水を使用して缶の内部の温度を下げることで、真空になりやすい状態を作っている。

種子島は土地が平坦で、大きく長い河川が無いため、水が不足しがちになる。そのため、水を有効活用する仕組みは、島内で操業する工場にとって重要なことであるといえる。

(3)労働力の確保

新光糖業では、毎年12月から翌4月まで続く製糖期に季節従業員(そのほとんどが島内の方)を雇用しているが、年々人員を確保しづらくなっている。そこで将来を見据えて圧搾・清浄・分離の各工程にあった制御室を令和3年に一つに統合し、省力化を図った(写真8)。現場は3交代制であること、また、制御室統合の効果もあり、令和6年4月から製糖工場においても適用された残業時間の罰則付き上限規制(月100時間未満、2〜6カ月平均80時間以内)の影響は、現状では見られない。

現在の課題は、製糖期の人員確保である。種子島の西方12キロメートル先に位置する馬毛島の自衛隊基地建設工事への作業員需要、島外への労働力流出、高齢化などの影響もあり、島内は人手不足の状態である。また、人員が集まったとしても季節従業員は定着率が低いため、毎年、新人を教育する手間がかかってしまうのが悩ましいとのことであった。

特に馬毛島工事による重機の運転手不足は深刻で、運転手不足により、トラックやハーベスタが動かせない状況にある。こうした労働力を補うため、新光糖業では従業員に対し車両系建設機械の運転免許を取得させることで対応し、一時的に誘導員を増員するなど安全面にも配慮しつつ操業している。

また、サトウキビ生産者にも協力を依頼し、原料代金査定のためのサンプル採取の作業を2分の1に減らすなどの工夫で業務量の削減を図っている。こうした危機的状況を逆手に取った省力化を進めることで、より健全な工場運営につなげている。

現在の課題は、製糖期の人員確保である。種子島の西方12キロメートル先に位置する馬毛島の自衛隊基地建設工事への作業員需要、島外への労働力流出、高齢化などの影響もあり、島内は人手不足の状態である。また、人員が集まったとしても季節従業員は定着率が低いため、毎年、新人を教育する手間がかかってしまうのが悩ましいとのことであった。

特に馬毛島工事による重機の運転手不足は深刻で、運転手不足により、トラックやハーベスタが動かせない状況にある。こうした労働力を補うため、新光糖業では従業員に対し車両系建設機械の運転免許を取得させることで対応し、一時的に誘導員を増員するなど安全面にも配慮しつつ操業している。

また、サトウキビ生産者にも協力を依頼し、原料代金査定のためのサンプル採取の作業を2分の1に減らすなどの工夫で業務量の削減を図っている。こうした危機的状況を逆手に取った省力化を進めることで、より健全な工場運営につなげている。

(4)エコアクション21

エコアクション21とは、環境省が定めた環境マネジメントシステム(注5)である(図2)。事業者はこの仕組みに沿ってマネジメントすることで、効果的、効率的、継続的に環境保全に取り組むことができるだけでなく、経費削減や生産性向上など、経営面での効果も期待できる。また、金融機関においてはエコアクション21認証・登録事業者への低利融資制度も実施されている。

新光糖業は取引先や消費者などからの信頼性向上を目的としたCSR(注6)の一環として、令和4年に自社のエコアクション21を策定し、認証を受けた。なお、エコアクション21中央事務局のウェブページ上では環境経営レポートが公開されており、環境保全に係る取り組み結果を確認することができる(注7)。

(注5)事業者がその経営の中で自主的に環境保全に関する取り組みを進めるに当たり、方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境マネジメント」といい、このための体制・手続きなどの仕組みを「環境マネジメントシステム」という。

(注6)「Corporate Social Responsibility」の略で、「企業の社会的責任」と訳され、企業における環境や次世代への配慮、利害関係者への責任ある行動などを実践する活動のことを指す。

(注7)新光糖業株式会社の環境経営レポートはこちらをご参照ください。〈 https://www.ea21.jp/list/pdfn/0013690.pdf 〉

新光糖業は取引先や消費者などからの信頼性向上を目的としたCSR(注6)の一環として、令和4年に自社のエコアクション21を策定し、認証を受けた。なお、エコアクション21中央事務局のウェブページ上では環境経営レポートが公開されており、環境保全に係る取り組み結果を確認することができる(注7)。

(注5)事業者がその経営の中で自主的に環境保全に関する取り組みを進めるに当たり、方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境マネジメント」といい、このための体制・手続きなどの仕組みを「環境マネジメントシステム」という。

(注6)「Corporate Social Responsibility」の略で、「企業の社会的責任」と訳され、企業における環境や次世代への配慮、利害関係者への責任ある行動などを実践する活動のことを指す。

(注7)新光糖業株式会社の環境経営レポートはこちらをご参照ください。〈 https://www.ea21.jp/list/pdfn/0013690.pdf 〉

(5)共同研究への参画

かねてから環境保全に取り組んできた新光糖業であるが、「スマートエコアイランド種子島構想」(注8)をきっかけに、その意識がより強まったという。

スマートエコアイランド種子島構想とは、東京大学、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研究センターをはじめとした複数の大学、研究機関や企業などと連携し、先端的な技術や知恵を地域の課題解決に生かしながら持続可能な社会システムを構築しようとする構想であり、平成26年に取り組みが始まった。

その構想の一つとして、バガスやスギを使用したバイオ燃料施設の建設計画がある。住友商事株式会社と米国の再生可能エネルギー開発・投資会社のソラリアントキャピタル株式会社が共同で取り組んでいるもので、令和7年3月に試験運用の開始を予定している。この取り組みにおける新光糖業の役割は、バガスを供給することである。バガスを熱分解して炭化物にした後、重油と混ぜ合わせてバイオディーゼル燃料が作られる。製造された燃料は島内のさまざまな工場で使われるほか、発電所や船舶のディーゼルエンジンに使われる。

かつてのサトウキビ生産農家は、複合経営として繁殖雌牛を飼養していることが多かったため、敷料などとして使用できるバガスの需要が高かった。しかしながら、近年は高齢化や飼料価格高騰の影響などによる離農が進み、需要が減ってきている。このため、新光糖業はバイオディーゼル燃料がバガスの新たな活用先になるとして期待している。

(注8)詳細は、『砂糖類・でん粉情報』2023年5月号「種子島における地域産業×科学技術で目指す地域のグリーントランスフォーメーション」〈 https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_002926.html〉をご参照ください。

スマートエコアイランド種子島構想とは、東京大学、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研究センターをはじめとした複数の大学、研究機関や企業などと連携し、先端的な技術や知恵を地域の課題解決に生かしながら持続可能な社会システムを構築しようとする構想であり、平成26年に取り組みが始まった。

その構想の一つとして、バガスやスギを使用したバイオ燃料施設の建設計画がある。住友商事株式会社と米国の再生可能エネルギー開発・投資会社のソラリアントキャピタル株式会社が共同で取り組んでいるもので、令和7年3月に試験運用の開始を予定している。この取り組みにおける新光糖業の役割は、バガスを供給することである。バガスを熱分解して炭化物にした後、重油と混ぜ合わせてバイオディーゼル燃料が作られる。製造された燃料は島内のさまざまな工場で使われるほか、発電所や船舶のディーゼルエンジンに使われる。

かつてのサトウキビ生産農家は、複合経営として繁殖雌牛を飼養していることが多かったため、敷料などとして使用できるバガスの需要が高かった。しかしながら、近年は高齢化や飼料価格高騰の影響などによる離農が進み、需要が減ってきている。このため、新光糖業はバイオディーゼル燃料がバガスの新たな活用先になるとして期待している。

(注8)詳細は、『砂糖類・でん粉情報』2023年5月号「種子島における地域産業×科学技術で目指す地域のグリーントランスフォーメーション」〈 https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_002926.html〉をご参照ください。

3 サトウキビ生産量の維持に向けた「はるのおうぎ」普及の取り組み

令和元年に「はるのおうぎ」が鹿児島県熊毛地域のサトウキビ奨励品種となった。新光糖業は、この奨励品種の普及に大きく貢献している。

サトウキビ生産者の高齢化が進む現状において、生産量を維持していくためには、作りたいと思える品種を普及させる必要がある。一般的にハーベスタによる機械収穫はサトウキビの根株ごと引き抜くため、収穫後に地下に残る株から再生する萌芽茎が減少してしまう。萌芽茎を育てる株出し栽培では、収穫できるサトウキビの本数が減り収量が減少することで、サトウキビ生産者の収入が減ってしまいかねない。結果として、他の農作物への転作が進む可能性もある。種子島の栽培型別作付面積の構成比(令和5年産)は新植が28%、株出しが72%であることから、根の張りが強く株出しでの収量が他の品種と比較して良いとされているはるのおうぎは、生産者の生産意欲を高めると期待されている。

新光糖業では、令和2年に子会社として新光オーギサポート株式会社を設立し、生産者にはるのおうぎの優良種苗を提供する業務を開始した。種苗管理センターから優良種苗を入手し、増殖させた後、生産者に提供する。生産者はそれをさらに増殖させた上で、苗として使用する流れとなる。

島内のサトウキビ産業にとって非常に重要な優良種苗の提供は、かつてはある代表生産者が善意で行政から委託を受けて行っていた。しかし、防虫作業や収穫後の配達など作業量が多い上に、自身も高齢となり請け負うことが難しくなったため、その役割の一部を新光糖業が担うこととなった。

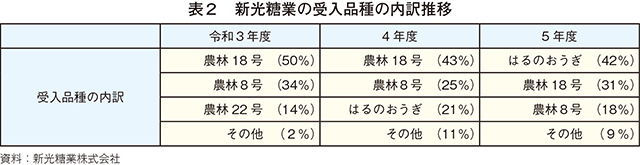

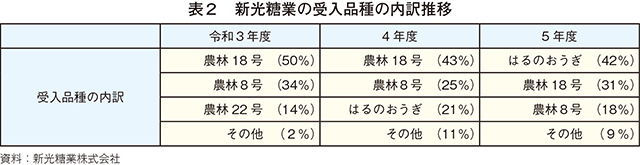

新光糖業の企業努力もあり、はるのおうぎの収穫が本格的に開始された令和4年度は受入品種のうち21%、翌年の5年度には42%にまで増加した(表2)。

はるのおうぎは生産者の生産意欲向上に寄与する一方で、他品種に比べ収穫後の劣化(糖度減少)スピードが速いという工場泣かせの特徴もある。当然、工場としては集荷後、歩留まりを維持するため素早く圧搾処理をしたいところだが、製糖期間中の工場は24時間稼働しているため、原料不足とならないよう翌日が雨予報の場合は処理量を減らすなど天候を見つつ日々の圧搾処理量を調節する必要がある。処理量と歩留まりのバランスを取りつつ操業を行うという技術力の高さがあるからこそ、はるのおうぎの普及促進にも力を入れることができるのである。

サトウキビ生産者の高齢化が進む現状において、生産量を維持していくためには、作りたいと思える品種を普及させる必要がある。一般的にハーベスタによる機械収穫はサトウキビの根株ごと引き抜くため、収穫後に地下に残る株から再生する萌芽茎が減少してしまう。萌芽茎を育てる株出し栽培では、収穫できるサトウキビの本数が減り収量が減少することで、サトウキビ生産者の収入が減ってしまいかねない。結果として、他の農作物への転作が進む可能性もある。種子島の栽培型別作付面積の構成比(令和5年産)は新植が28%、株出しが72%であることから、根の張りが強く株出しでの収量が他の品種と比較して良いとされているはるのおうぎは、生産者の生産意欲を高めると期待されている。

新光糖業では、令和2年に子会社として新光オーギサポート株式会社を設立し、生産者にはるのおうぎの優良種苗を提供する業務を開始した。種苗管理センターから優良種苗を入手し、増殖させた後、生産者に提供する。生産者はそれをさらに増殖させた上で、苗として使用する流れとなる。

島内のサトウキビ産業にとって非常に重要な優良種苗の提供は、かつてはある代表生産者が善意で行政から委託を受けて行っていた。しかし、防虫作業や収穫後の配達など作業量が多い上に、自身も高齢となり請け負うことが難しくなったため、その役割の一部を新光糖業が担うこととなった。

新光糖業の企業努力もあり、はるのおうぎの収穫が本格的に開始された令和4年度は受入品種のうち21%、翌年の5年度には42%にまで増加した(表2)。

はるのおうぎは生産者の生産意欲向上に寄与する一方で、他品種に比べ収穫後の劣化(糖度減少)スピードが速いという工場泣かせの特徴もある。当然、工場としては集荷後、歩留まりを維持するため素早く圧搾処理をしたいところだが、製糖期間中の工場は24時間稼働しているため、原料不足とならないよう翌日が雨予報の場合は処理量を減らすなど天候を見つつ日々の圧搾処理量を調節する必要がある。処理量と歩留まりのバランスを取りつつ操業を行うという技術力の高さがあるからこそ、はるのおうぎの普及促進にも力を入れることができるのである。

おわりに

「作付面積2500ヘクタール、サトウキビ原料15万トン、歩留まり10%、甘しゃ糖生産量1万5000トンをどう維持していくかが課題である」と新光糖業常務取締役種子島本部長の長野研一氏は話す。高齢化や後継者不足などによるサトウキビ生産者の減少が現在の深刻な問題であり、島内において原料となるサトウキビ生産量が減少することは製糖工場の経営にとって死活問題である。大規模生産者や生産組合の設立による規模拡大により、現状では何とかサトウキビ作付面積は下げ止まっているが、工場が存続するためのさまざまなすべを検討していかなければならないと危機感を示している。そうした中、スマートエコアイランド種子島構想による、離島における地域の課題解決に生かしながら持続可能な社会システムを構築しようとする試みが、今後、新たな収入源になると期待しているという。今後も大学や島内外の企業との連携を深めていき、新たな可能性を模索するとともに、同島の経済を守っていく使命を帯びて事業に取り組んでいきたいとのことであった。

最後に、本稿の執筆に当たり取材にご協力いただいた新光糖業株式会社の皆さまにこの場を借りて深く御礼申し上げます。

最後に、本稿の執筆に当たり取材にご協力いただいた新光糖業株式会社の皆さまにこの場を借りて深く御礼申し上げます。

【参考文献】

(1)熊毛地域農政企画推進会議(2024)『令和4年度熊毛地域農業の動向(令和6年3月)』

(2)エコアクション21ホームページ〈https://www.ea21.jp/〉(令和7年1月8日閲覧)

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678