ホーム > 砂糖 > 調査報告 > さとうきび > サトウキビの品種選定と品種育成の取り組み〜生産者の栽培の工夫と沖縄県農業研究センターの品種育成を事例として〜

最終更新日:2025年4月10日

サトウキビの品種選定と品種育成の取り組み

〜生産者の栽培の工夫と沖縄県農業研究センターの品種育成を事例として〜

2025年4月

那覇事務所 大野 雅彦

【要約】

沖縄県においてサトウキビは農業産出額の約19%を占め、基幹作物として重要な役割を果たしており、品種開発などの研究が進んでいるが、生産量および単収が増加していない。これらの問題に対応するため、生産者の當眞正徳氏は、耐倒伏性や高糖度を重視して品種選択を行い、収量の安定化を図っている。さらに、発芽促進や雑草管理を徹底し、高収量を実現している。沖縄県農業研究センターでは、気候変動や担い手不足への対応として、機械化に適した多収性品種の開発などを進め、サトウキビ生産の維持、発展に貢献している。

はじめに

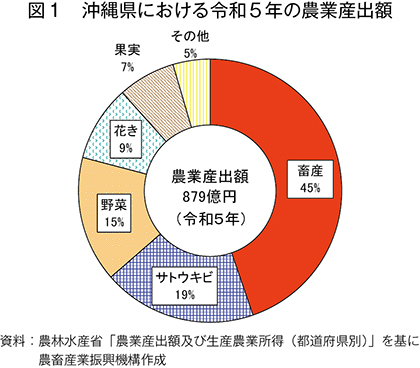

サトウキビは、沖縄県において基幹作物として位置付けられ、農家経済・地域経済を支えるとともに、国民の食生活に欠かせない砂糖の原料として重要な役割を果たしている。令和5年の沖縄県における農業産出額は879億円であり、そのうちサトウキビは166億円と全体の約19%を占めることからも、その重要性がうかがえる(図1)。

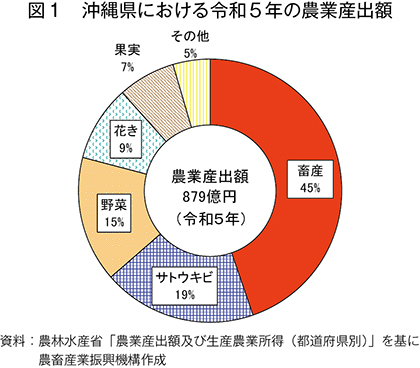

一方で、サトウキビ生産量は、平成28年産をピークに直近は令和2年産、3年産とほぼ横ばいで推移しているものの、4年産、5年産は減少となり、5年産の同生産量は66万4284トン、10アール当たりの収量(以下「単収」という)は5トンと過去10年間で最も低くなった(図2)。この要因の一つとして、気象条件の変動が挙げられるが、収穫の機械化や品種育成が進んでいるにもかかわらず、生産量および単収が向上していないという問題がある。

一方で、サトウキビ生産量は、平成28年産をピークに直近は令和2年産、3年産とほぼ横ばいで推移しているものの、4年産、5年産は減少となり、5年産の同生産量は66万4284トン、10アール当たりの収量(以下「単収」という)は5トンと過去10年間で最も低くなった(図2)。この要因の一つとして、気象条件の変動が挙げられるが、収穫の機械化や品種育成が進んでいるにもかかわらず、生産量および単収が向上していないという問題がある。

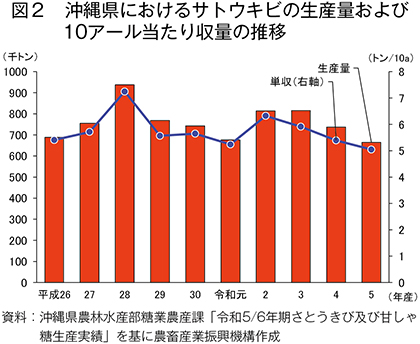

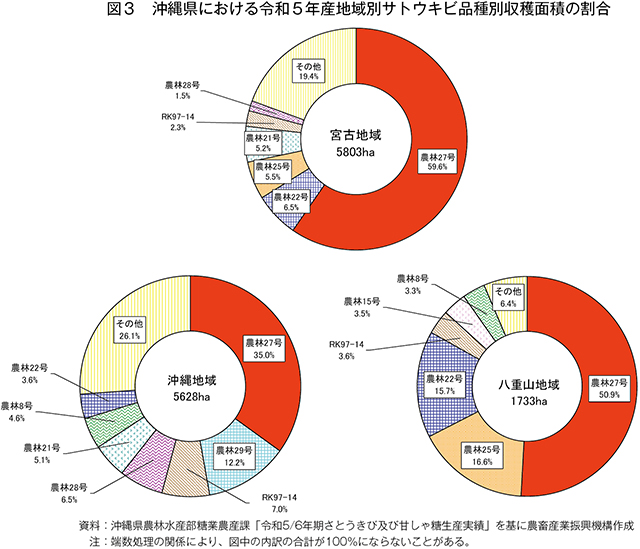

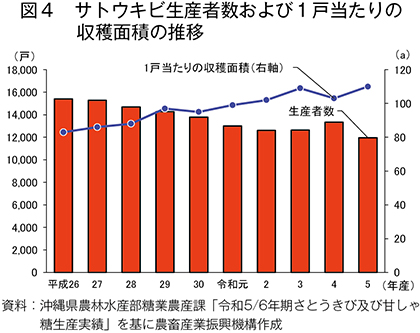

令和5年産の沖縄県におけるサトウキビの地域別品種別収穫面積の割合を見ると、多くの品種が栽培されていることがわかる(図3)。しかし、農林27号が宮古地域では約60%、八重山地域では約51%を占めており、地域ごとに特定の品種の作付け割合が高いことがわかる。

品種の偏りは病害のまん延や台風による折損被害のリスクを高める要因となるため、沖縄県の栽培指針では、品種特性を考慮した複数品種の作付けを推奨している。

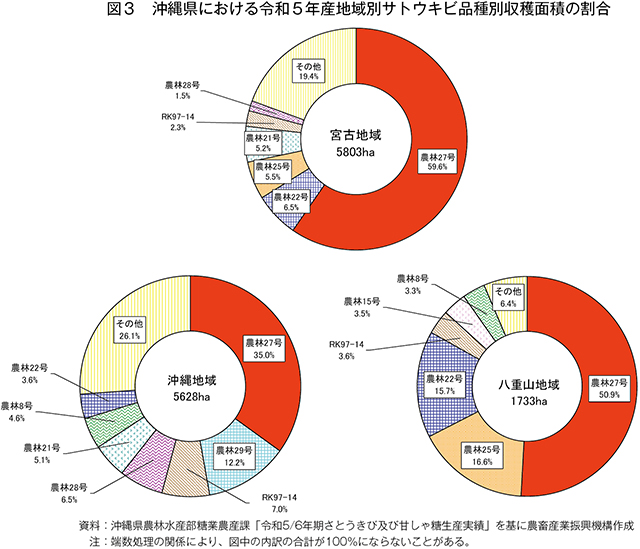

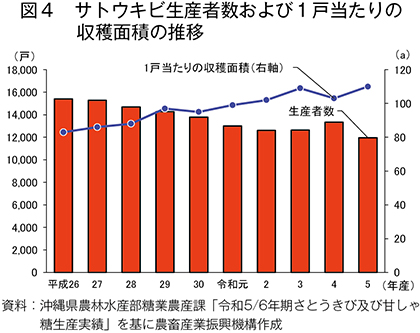

また、サトウキビ生産者数も減少傾向であり、令和5年産は過去10年間で最も低い1万1957戸まで減少した(図4)。対照的に、1戸当たりの収穫面積は増加傾向であることから、集約化が進んでいることがわかる。1戸当たりの収穫面積が拡大している中で安定した生産量と単収を確保するためには、植え付け作業などの機械化や品種育成などの取り組みの推進が求められている。

本稿では、こうした現状を抱える沖縄県において、安定した生産量と単収を実現している當眞正徳氏の品種選択および栽培の工夫を紹介するとともに、品種育成に取り組む沖縄県農業研究センターの役割などを解説する。

品種の偏りは病害のまん延や台風による折損被害のリスクを高める要因となるため、沖縄県の栽培指針では、品種特性を考慮した複数品種の作付けを推奨している。

また、サトウキビ生産者数も減少傾向であり、令和5年産は過去10年間で最も低い1万1957戸まで減少した(図4)。対照的に、1戸当たりの収穫面積は増加傾向であることから、集約化が進んでいることがわかる。1戸当たりの収穫面積が拡大している中で安定した生産量と単収を確保するためには、植え付け作業などの機械化や品種育成などの取り組みの推進が求められている。

本稿では、こうした現状を抱える沖縄県において、安定した生産量と単収を実現している當眞正徳氏の品種選択および栽培の工夫を紹介するとともに、品種育成に取り組む沖縄県農業研究センターの役割などを解説する。

1 當眞正徳氏のサトウキビ生産

(1)経営概況

當眞正徳氏(以下「當眞氏」という)は、幼少期から父親が栽培するサトウキビの植え付けや収穫を手伝っていたことから、サトウキビは身近な存在であった(写真1)。1990年から製糖企業に勤め、同時に遊休地となっていた実家の畑をパワーショベルで開墾し、サトウキビ栽培を開始した。

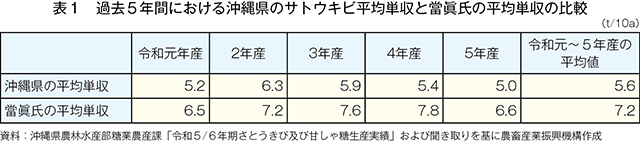

當眞氏が生産を行う沖縄本島南部地域(以下「本島南部地域」という)は、ジャーガル(注1)と呼ばれる保水力、肥沃度は高いが排水性が低い土壌のため、栽培期間の長い夏植えは行っていない。直近の令和5年産の収穫面積は春植え35アール、株出し(春植えや夏植えを収穫した後の残株を生かして栽培する方法)102アールの計137アールで、新植後は4回株出しの栽培体系を行う。直近5年間の平均単収は7.2トンと、沖縄県の平均単収5.6トンを大きく上回る(表1)。生産量約90トンのうち約55%を手刈り収穫、約45%をハーベスタによる収穫(委託)で行っている。

(注1)主に沖縄本島中南部に分布し、石灰を多く含む青灰色の土壌。保水力が高く沖縄県では最も肥沃な土壌であるが排水性は悪いため、長雨に注意が必要。

當眞氏が生産を行う沖縄本島南部地域(以下「本島南部地域」という)は、ジャーガル(注1)と呼ばれる保水力、肥沃度は高いが排水性が低い土壌のため、栽培期間の長い夏植えは行っていない。直近の令和5年産の収穫面積は春植え35アール、株出し(春植えや夏植えを収穫した後の残株を生かして栽培する方法)102アールの計137アールで、新植後は4回株出しの栽培体系を行う。直近5年間の平均単収は7.2トンと、沖縄県の平均単収5.6トンを大きく上回る(表1)。生産量約90トンのうち約55%を手刈り収穫、約45%をハーベスタによる収穫(委託)で行っている。

(注1)主に沖縄本島中南部に分布し、石灰を多く含む青灰色の土壌。保水力が高く沖縄県では最も肥沃な土壌であるが排水性は悪いため、長雨に注意が必要。

(2)栽培品種

當眞氏が経済品種(経済的価値や収益性が高い品種)として選定する際の優先順位は、1)5年以上株出し可能、2)多収性、3)高糖度、4)栽培の容易さ(発芽性・耐倒伏性・初期生育の良さ)―である。さらに、降雨や台風による乱倒伏を防ぐため、耐倒伏性の高い品種を選ぶことも重視している。また、糖度は品種による影響が大きいため、収穫適期を考慮し、複数の品種を組み合わせて栽培する。それに加えて、地域特性や栽培管理、独自の工夫によって多収、高糖度を実現している。あらゆる品種を供試してきた當眞氏が、経済品種として本島南部地域で主に栽培するのは以下の2品種である。

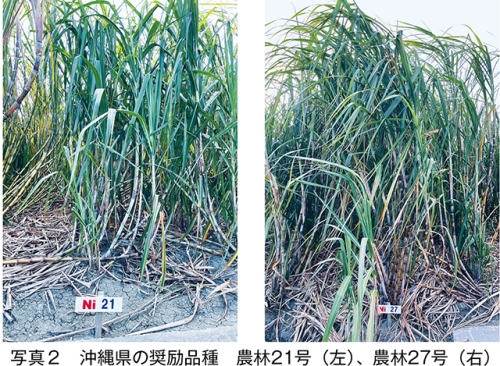

ア 農林21号(Ni21)

農林21号は、平成18年に奨励品種(注2)に採用された多収性品種である(写真2)。当初発芽率が50%程度と低く、沖縄県農業研究センターの育種選抜からは淘汰されようとしていた。しかし、久米島の育種担当者が「発芽すれば優れたサトウキビである」として久米島専用の品種候補として試験継続するよう懇願し、唯一、久米島向けの奨励品種として採用された。その後、視察に訪れた沖縄本島の生産者が、茎の太さと耐倒伏性の高さに驚き、本島南部の糸満市に所在する南部地区さとうきび生産振興対策協議会を経由して久米島から苗を10アール分取り寄せたことで、南部地区で栽培が急増した。ただし、本島南部地域では、糖度の上昇時期が2月中旬以降と遅い傾向がある。

(注2)気候や土壌条件、需要動向などを考慮し、県内で普及すべき優良と認められる品種。

イ 農林27号(Ni27)

農林27号は沖縄本島で最も栽培面積が大きく、平成22年に奨励品種に採用された多収・早期高糖品種である(写真2)。生産者に好まれ、25年ごろから急速に普及し、主力品種となっている。4〜5年前までは農林21号や農林8号が主流であったが、宮古島の奨励品種となった農林27号の普及により、本島でも栽培が増えた。当品種は糖度の上昇が早く、本島南部地域では12月から収穫を開始しても甘蔗糖度14〜15度を確保できる。また、脱葉性が高いため、手刈りや機械収穫に適しており、トラッシュ(土砂や葉・根などの非原料部分)が少ない点も高く評価されている。さらに、とげがほとんどなく作業性にも優れる。ただし、株出し5年サイクルのうち3〜4回目になると欠株(翌年に芽が出ない株)が増えてくるため、補植が必要である。

その他、當眞氏は複数品種を取り入れて栽培し、安定した高単収を実現している。

ア 農林21号(Ni21)

農林21号は、平成18年に奨励品種(注2)に採用された多収性品種である(写真2)。当初発芽率が50%程度と低く、沖縄県農業研究センターの育種選抜からは淘汰されようとしていた。しかし、久米島の育種担当者が「発芽すれば優れたサトウキビである」として久米島専用の品種候補として試験継続するよう懇願し、唯一、久米島向けの奨励品種として採用された。その後、視察に訪れた沖縄本島の生産者が、茎の太さと耐倒伏性の高さに驚き、本島南部の糸満市に所在する南部地区さとうきび生産振興対策協議会を経由して久米島から苗を10アール分取り寄せたことで、南部地区で栽培が急増した。ただし、本島南部地域では、糖度の上昇時期が2月中旬以降と遅い傾向がある。

(注2)気候や土壌条件、需要動向などを考慮し、県内で普及すべき優良と認められる品種。

イ 農林27号(Ni27)

農林27号は沖縄本島で最も栽培面積が大きく、平成22年に奨励品種に採用された多収・早期高糖品種である(写真2)。生産者に好まれ、25年ごろから急速に普及し、主力品種となっている。4〜5年前までは農林21号や農林8号が主流であったが、宮古島の奨励品種となった農林27号の普及により、本島でも栽培が増えた。当品種は糖度の上昇が早く、本島南部地域では12月から収穫を開始しても甘蔗糖度14〜15度を確保できる。また、脱葉性が高いため、手刈りや機械収穫に適しており、トラッシュ(土砂や葉・根などの非原料部分)が少ない点も高く評価されている。さらに、とげがほとんどなく作業性にも優れる。ただし、株出し5年サイクルのうち3〜4回目になると欠株(翌年に芽が出ない株)が増えてくるため、補植が必要である。

その他、當眞氏は複数品種を取り入れて栽培し、安定した高単収を実現している。

(3)効率的な栽培方法と収量向上の工夫

ア 品種選択と収穫方法

収量と糖度のバランスを重視し、農林21号、農林27号、その他の品種を交互に植えている。農林21号は収量が多い反面、糖度が上昇する時期が遅く、當眞氏の圃場条件では2月中旬以降でなければ本来の糖度に達しない。一方、農林27号は、先に述べたように12月から収穫を開始しても甘蔗糖度14〜15度が確保でき、質と量の両立を図れる品種である。このような特性を踏まえ、當眞氏はバランスよく品種を組み合わせて栽培している。

収穫方法は全量手刈りによる収穫が理想だが、製糖期間(約90日間)に収穫・出荷しなければならないため効率的に作業を進める必要があり、生産量90トンのうち50トンを手刈り、40トンをハーベスタによる委託収穫としている。特に春植えの新植圃場や株出し1年目の圃場では、ハーベスタの自重による転圧で圃場が硬化し、その後の管理が困難になるため、手刈りを徹底している。手刈りによる軟らかい土壌の維持が、翌年以降の生育に寄与する。

イ 茎数確保の工夫

當眞氏は植え付け時に苗を多めに投入し、茎数を確保している。県の栽培指針では、春植えは10アール当たり16畝(畝幅120センチメートル)、基準本数を2400本とするが、當眞氏は畝幅を140センチメートルに広げ14畝に減らす一方、補植が難しいことも考慮し、初年度に十分な本数を確保するため1畝に隙間なく4000本以上を植え付ける。

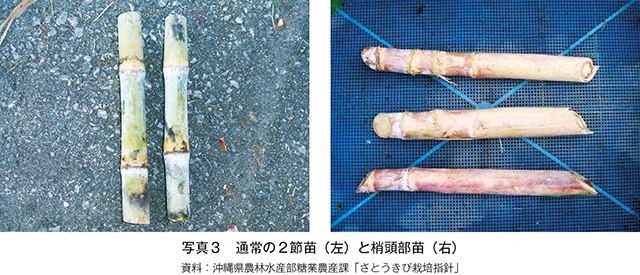

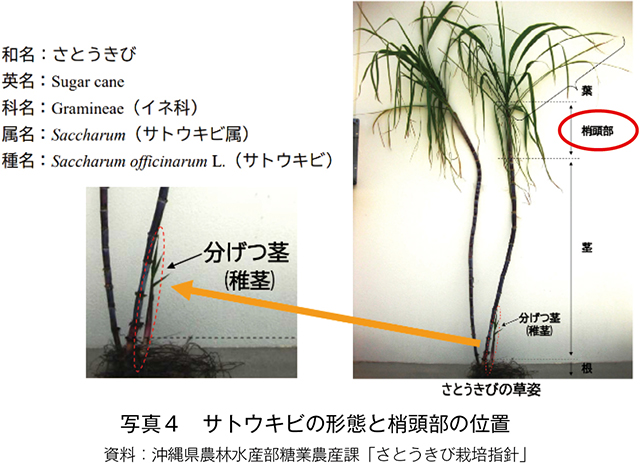

発芽率向上の取り組みとして、通常の2節苗に比べ節間が狭く、4〜5節ある梢頭部を苗に使用する(写真3、4)。梢頭部苗は若い芽を含むため発芽率が高く、干ばつがなければ當眞氏の圃場では発芽率100%を実現している。また、サトウキビは頂芽優勢(注3)であり、上部の芽ばかり生長してしまうことを防ぐため、生長点を切って均一な発芽を促している。機械植え付けの普及に伴い、最近では3節苗を使用する例も増えている。コンディションが良ければ一つの芽から3〜4本の分げつが期待でき、10アール当たり1万本以上の茎が確保できる。1本1キログラムと仮定した場合、単収10トンが期待される。

(注3)頂部(梢頭部)に近い芽から順に発芽していく性質のこと。細断することによって発芽をそろえる効果がある。

ウ 発芽促進のためのフィルターケーキの活用

新植時には、通常の覆土の代わりにフィルターケーキを使用している(写真5)。これにより1カ月間雨が降らなくても発芽が安定し、発芽率が向上する。発芽が早い分、分げつも早まり、4月頃の気温上昇に合わせて一斉に生長できるメリットがある。本島南部地域の植え付け適期は2月中旬頃で、4〜5月の太陽光を十分に受けることが、後の単収向上に大きく影響する。

エ 雑草対策による効率的な管理

1年目の徹底した雑草対策により、2年目以降の雑草密度を大幅に低減できる。當眞氏の圃場は1年目の管理を徹底しているため、雑草がほとんど見られない。1年目に雑草の種を残してしまうと、栽培期間中に雑草が繁茂してしまう。當眞氏は植え付け後、DCMU剤などの土壌処理を行わず、1畝ずつ巡回して雑草を抜くことで対応している。特に、花を咲かせると厄介な雑草が伸びてきてしまった場合は早めに除去し、除草剤を1回散布する。その後、培土(作物の株際に土を寄せること)を行い、畝間を整備することで、一定期間雑草の発生を抑制している。新植時に雑草の種を残さないことが、長期的な株出し管理効率の向上につながっている。

(4)今後の経営展開

日本の農業者の高齢化が問題となっているが、サトウキビこそ高齢者に向いている作物だと當眞氏は言う。手刈り収穫ではトラック1台分を収穫するのに10日間必要だが、ハーベスタ収穫では半日で作業が完了する。重労働とされていたサトウキビの収穫作業は機械化され、近年、本島南部地域の機械収穫率は約62%に向上している。

さらに、当機構が交付している甘味資源作物交付金は、高齢者にとっても経営の下支えとなっている。當眞氏は今後、さらに栽培面積を拡大し、収量と糖度のバランスを考慮した品種選択を進めながら、安定した収入を確保する計画だ。収穫の機械化を推進しつつ、持続可能な農業経営を目指している。

さらに、当機構が交付している甘味資源作物交付金は、高齢者にとっても経営の下支えとなっている。當眞氏は今後、さらに栽培面積を拡大し、収量と糖度のバランスを考慮した品種選択を進めながら、安定した収入を確保する計画だ。収穫の機械化を推進しつつ、持続可能な農業経営を目指している。

2 沖縄県農業研究センターにおける品種育成

(1)概要

沖縄県農業研究センター(以下「農研センター」という)は農業技術の向上を図り、沖縄県の農業生産の増大に寄与することを目的に試験研究を行っている(写真6)。本所および名護支所、宮古島支所、石垣支所の3支所で構成され、サトウキビに関する研究は本所作物班を中心にこれら3支所と連携して地域に適応する新品種の育成、安定生産技術の開発に関する研究を行っている。

(2)農研センターの取り組み

沖縄県の農林水産業・農山漁村においては、世界的な生産資材価格の上昇、農林水産業従事者の減少・高齢化の進行、相次ぐ気象災害による農林水産物被害の発生など、多くの問題がある。これらの問題を解決するため、令和4年度から「新・沖縄21世紀農林水産業振興計画」がスタートした。国の「みどりの食料システム戦略」と整合性を保ちながら、その目標達成のため、「新・沖縄県農林水産試験研究基本構想」が策定されている。

同センターでは、そのうち「持続可能な農業生産基盤の形成に向けた研究開発」「安全・安心で環境への負荷軽減に向けた研究開発」「農作物の流通・加工と経営技術に関する研究開発」を推進している。

同センターでは、そのうち「持続可能な農業生産基盤の形成に向けた研究開発」「安全・安心で環境への負荷軽減に向けた研究開発」「農作物の流通・加工と経営技術に関する研究開発」を推進している。

(3)サトウキビに関する取り組み

サトウキビについては、ビレットプランタ(注4)や自動操舵トラクタなどを組み込んだ省力的で高効率な機械化一貫栽培体系、スマート技術を導入した栽培管理や収穫作業の効率化、新たな品種開発などの研究を進めている。以下では、担い手減少下においても持続的な生産を実現するため、安定して多収な、新たな特性を有する「品種育成」に着目して紹介する。

(注4)ハーベスタで採苗した苗(細断茎)を植え付ける機械。

(注4)ハーベスタで採苗した苗(細断茎)を植え付ける機械。

(4)求められる品種

生産者や製糖工場から求められる品種は、現在と過去で大きな変化はない。高糖度で多収(茎が多く、茎重が重い)であり、効率的に砂糖が採れ、各地域の気候風土に対応した品種であることが求められる。また、沖縄県は外国に比べ、台風や干ばつなどが多く気候条件が厳しいため、品種育成のハードルが高い。

一方で、収穫のしやすさ、植え付けやすさの面では過去から変化している。近年、労働力不足に対応するため、人力による収穫からケーンハーベスタによる収穫およびビレットプランタによる植え付けの機械化が進んでいる。これら「機械化」に対応できる品種の育成が、過去に求められる品種の条件にはなかった要素であると言える。具体的には、ハーベスタで収穫する際に茎径が太すぎて固いと、刃が入らない場合がある。また、ハーベスタで採苗する際、圧搾や破断により約1割芽子が消失し、発芽率が低下するといわれている1)。よってハーベスタで採苗後、芽子を確保できる茎数型の品種(ビレットプランタで植え付け後の発芽性、株出し後の萌芽性が良好な品種)が必要となる。

これら近年の課題に対応した品種が、「RK10-29」である。この品種は、令和6年7月に沖縄県の奨励品種に採用された(表2)。RK10-29は比較的茎が細いため機械収穫が容易で、株出し栽培において機械処理による損傷が少なく、多収でビレットプランタの植え付け時の健全芽数を多く確保できる2)。

機械化が進む一方で、沖縄本島では當眞氏のような個人の生産者が多く存在し、収穫は手刈りが中心である。手刈り収穫が多い本島向けに育成されたのが「RK10-1007」であり、令和6年1月に奨励品種として採用された。株出しにおいて多収で脱葉性が農林8号と同程度であり、手刈り収穫で利用しやすい3)。

このように、農研センターでは求められる品種の変化に対応するとともに、沖縄県のサトウキビ生産における問題点や地域の生産環境に適合できる品種の育成を進めている。

一方で、収穫のしやすさ、植え付けやすさの面では過去から変化している。近年、労働力不足に対応するため、人力による収穫からケーンハーベスタによる収穫およびビレットプランタによる植え付けの機械化が進んでいる。これら「機械化」に対応できる品種の育成が、過去に求められる品種の条件にはなかった要素であると言える。具体的には、ハーベスタで収穫する際に茎径が太すぎて固いと、刃が入らない場合がある。また、ハーベスタで採苗する際、圧搾や破断により約1割芽子が消失し、発芽率が低下するといわれている1)。よってハーベスタで採苗後、芽子を確保できる茎数型の品種(ビレットプランタで植え付け後の発芽性、株出し後の萌芽性が良好な品種)が必要となる。

これら近年の課題に対応した品種が、「RK10-29」である。この品種は、令和6年7月に沖縄県の奨励品種に採用された(表2)。RK10-29は比較的茎が細いため機械収穫が容易で、株出し栽培において機械処理による損傷が少なく、多収でビレットプランタの植え付け時の健全芽数を多く確保できる2)。

機械化が進む一方で、沖縄本島では當眞氏のような個人の生産者が多く存在し、収穫は手刈りが中心である。手刈り収穫が多い本島向けに育成されたのが「RK10-1007」であり、令和6年1月に奨励品種として採用された。株出しにおいて多収で脱葉性が農林8号と同程度であり、手刈り収穫で利用しやすい3)。

このように、農研センターでは求められる品種の変化に対応するとともに、沖縄県のサトウキビ生産における問題点や地域の生産環境に適合できる品種の育成を進めている。

(5)サトウキビの新品種育種プロセス

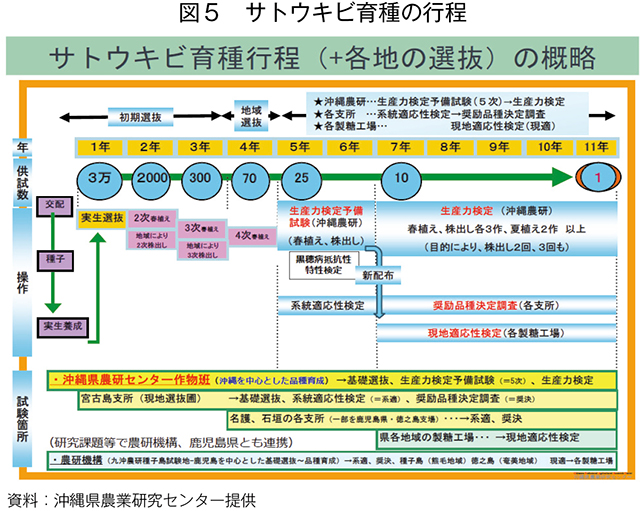

サトウキビの品種育成は、農研センターで交配して種子を獲得し、種子から育てた苗である実生苗からの個体選抜を行う。それ以後は、選抜した個体を栄養繁殖(注5)し、11年以上にわたって試験を実施する(図5)。育種選抜の際には、収量と糖度のバランスが良好な「農林8号」や、近年作付面積が増加している「農林27号」なども比較対象として供試する。育種行程の概要は、以下の通りである。

(注5)植物の根や茎、葉などの栄養器官を利用して新しい個体を増やす繁殖方法。無性生殖様式の一つ。

ア 初期選抜(1〜3年目)

農研センター本所で得られた交配種子は、同センターおよび宮古島支所で播種し、実生選抜から3次選抜までの春植えと、一部試験では株出しの生育特性を評価し、初期選抜を行う。

イ 生産力検定予備試験(4〜6年目)および地域選抜(系統適応性検定)

4年目からは、名護支所および石垣支所でも4次選抜を開始し、5〜6年目には、育成地である農研センター本所での生産力検定予備試験、各支所での系統適応性検定を春植え・株出しで実施し、各地域に適する優良系統を選抜する。

ウ 現地適応性検定および奨励品種候補の選定(7〜10年目)

農研センター本所での生産力検定や支所での奨励品種決定調査と並行して、製糖工場に試験用の系統を配布し、生産性や特性を調査する現地適応性検定を行う。その後、農研センター、各地域の支所、製糖関係者などが協議し、高糖性、伸長性、株出し性、病害抵抗性などの特性や収量性を評価する。これらの調査結果をもとに、育種委員会で奨励品種候補となる系統を選定する。

エ 品種登録および奨励品種の決定(11年目以降)

農研センターは、奨励品種候補に関する試験データを取りまとめ、技術提案として普及に向けた優良性の根拠を示し、沖縄県農林水産部の承認を受ける。その後、県の知的財産権に関する所定の手続きを経て、農林水産省へ品種登録申請を行い、申請の受理を確認する。最終的に、品種登録申請受理および普及技術資料を基に、県糖業農産課が奨励品種の決定手続きを実施し、正式に奨励品種として認定される。

(注5)植物の根や茎、葉などの栄養器官を利用して新しい個体を増やす繁殖方法。無性生殖様式の一つ。

ア 初期選抜(1〜3年目)

農研センター本所で得られた交配種子は、同センターおよび宮古島支所で播種し、実生選抜から3次選抜までの春植えと、一部試験では株出しの生育特性を評価し、初期選抜を行う。

イ 生産力検定予備試験(4〜6年目)および地域選抜(系統適応性検定)

4年目からは、名護支所および石垣支所でも4次選抜を開始し、5〜6年目には、育成地である農研センター本所での生産力検定予備試験、各支所での系統適応性検定を春植え・株出しで実施し、各地域に適する優良系統を選抜する。

ウ 現地適応性検定および奨励品種候補の選定(7〜10年目)

農研センター本所での生産力検定や支所での奨励品種決定調査と並行して、製糖工場に試験用の系統を配布し、生産性や特性を調査する現地適応性検定を行う。その後、農研センター、各地域の支所、製糖関係者などが協議し、高糖性、伸長性、株出し性、病害抵抗性などの特性や収量性を評価する。これらの調査結果をもとに、育種委員会で奨励品種候補となる系統を選定する。

エ 品種登録および奨励品種の決定(11年目以降)

農研センターは、奨励品種候補に関する試験データを取りまとめ、技術提案として普及に向けた優良性の根拠を示し、沖縄県農林水産部の承認を受ける。その後、県の知的財産権に関する所定の手続きを経て、農林水産省へ品種登録申請を行い、申請の受理を確認する。最終的に、品種登録申請受理および普及技術資料を基に、県糖業農産課が奨励品種の決定手続きを実施し、正式に奨励品種として認定される。

(6)生産者への普及まで

奨励品種に登録された後、県内の生産者へ優良種苗の配布を開始するまでには、種苗の無病化と増殖に長い期間を要する。そのため、品種候補となる系統がある場合、沖縄県から国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の種苗管理センターへ調査用種苗の受け入れを依頼している。種苗管理センターでは、種苗伝染性病害に対する無病化処理と検定を行い、県の依頼が継続する限り、種苗は継代維持される。

優良系統の種苗は、種苗対策連絡会議において品種登録申請の計画を考慮し、奨励品種の登録とほぼ同時の配布を可能とするため、3〜4年前から必要な種苗数を増殖できるよう調整される。無病化処理が施されたサトウキビの種苗は、奨励品種登録後、県糖業農産課の種苗対策事業により、沖縄県東村の種苗センターを経由して各市町村でさらに増殖され、生産者へと普及される。

優良系統の種苗は、種苗対策連絡会議において品種登録申請の計画を考慮し、奨励品種の登録とほぼ同時の配布を可能とするため、3〜4年前から必要な種苗数を増殖できるよう調整される。無病化処理が施されたサトウキビの種苗は、奨励品種登録後、県糖業農産課の種苗対策事業により、沖縄県東村の種苗センターを経由して各市町村でさらに増殖され、生産者へと普及される。

(7)今後の展望

サトウキビ栽培現場の状況として、生産農家の高齢化や減少により労働力が不足する中、ハーベスタ収穫が一般的になっている。また、ビレットプランタによる植え付けの省力化も今後進むことが予測されることから、農研センターは機械化に適合し、「株出し多収」となる後続品種の育成を加速している。また、多用途への利用を可能とする新たな品種の開発にも取り組んでいる。それら品種開発に合わせ、スマート農業技術も積極的に取り入れた機械化一貫の栽培体系を構築するため、農研センターは今後も研究を進めていくとしている。

おわりに

サトウキビ生産者数の減少、高齢化が進む中、生産量と単収を向上させるためには、より効率的かつ持続可能なサトウキビ生産が求められている。今回取材した當眞氏は、本島南部地域に適した複数の品種を選択し、栽培管理の徹底、それぞれの品種の収穫適期を把握することで県平均以上の単収を実現している。手刈りだけでは対応できない収穫作業はハーベスタ収穫に委託することで効率化でき、次期作の準備に集中できる。今後、機械収穫率は上昇する可能性が高い。これから機械化に適した品種、地域に適した品種が多く開発され、単収の底上げを図りつつ、生産者が長期的かつ効率的なサトウキビ生産ができることを期待したい。

一方で、新たな品種育成には長い年月を要する。10年以上先のサトウキビ栽培の未来を見据え、「求められる品種」を想像しながら研究を進めていく必要がある。今回取材した農研センターでは、開発した多くの品種のうち、現在8品種が奨励品種となるなど、多くの実績を残している。こうした研究開発の努力のおかげで生産者は品種を選択することができ、地域に適した複数品種の利用とこれによるリスク分散のメリットを認知して「品種」を有効活用している4)。生産者と研究機関が連携し、技術革新を進めることで、沖縄県のサトウキビ産業の維持と持続的な発展が期待される。

本稿の執筆に当たり、ご多用にもかかわらず取材にご協力いただきました當眞正徳さま、沖縄県南部農業改良普及センターの嘉数若子さま、沖縄県農業研究センター内藤孝さまほか関係者の皆さまに、改めて御礼申し上げます。

一方で、新たな品種育成には長い年月を要する。10年以上先のサトウキビ栽培の未来を見据え、「求められる品種」を想像しながら研究を進めていく必要がある。今回取材した農研センターでは、開発した多くの品種のうち、現在8品種が奨励品種となるなど、多くの実績を残している。こうした研究開発の努力のおかげで生産者は品種を選択することができ、地域に適した複数品種の利用とこれによるリスク分散のメリットを認知して「品種」を有効活用している4)。生産者と研究機関が連携し、技術革新を進めることで、沖縄県のサトウキビ産業の維持と持続的な発展が期待される。

本稿の執筆に当たり、ご多用にもかかわらず取材にご協力いただきました當眞正徳さま、沖縄県南部農業改良普及センターの嘉数若子さま、沖縄県農業研究センター内藤孝さまほか関係者の皆さまに、改めて御礼申し上げます。

【引用文献】

1)馬門克明、樋高二郎(2012)「さとうきびの省力化栽培技術〜ハーベスタ採苗とビレットプランタの利用〜」『砂糖類・でん粉情報』2012年10月号pp.42-46 東京:独立行政法人農畜産業振興機構

2)沖縄県企画部(2023)「株出し多収でビレットプランタでの植付けに適したサトウキビ新品種候補 RK10-29」『沖縄県令和4年度試験研究成果情報』pp.9-10

3)沖縄県企画部(2022)「沖縄本島地域で株出し多収となるサトウキビ新品種候補系統RK10-1007」『沖縄県令和3年度試験研究成果情報』pp.7-8

4)寳川拓生、上野正実、川満芳信(2019)「サトウキビ品種配布後の利用実態と維持管理について」『熱帯農業研究』12巻1号pp.16-22 東京:日本熱帯農業学会

1)馬門克明、樋高二郎(2012)「さとうきびの省力化栽培技術〜ハーベスタ採苗とビレットプランタの利用〜」『砂糖類・でん粉情報』2012年10月号pp.42-46 東京:独立行政法人農畜産業振興機構

2)沖縄県企画部(2023)「株出し多収でビレットプランタでの植付けに適したサトウキビ新品種候補 RK10-29」『沖縄県令和4年度試験研究成果情報』pp.9-10

3)沖縄県企画部(2022)「沖縄本島地域で株出し多収となるサトウキビ新品種候補系統RK10-1007」『沖縄県令和3年度試験研究成果情報』pp.7-8

4)寳川拓生、上野正実、川満芳信(2019)「サトウキビ品種配布後の利用実態と維持管理について」『熱帯農業研究』12巻1号pp.16-22 東京:日本熱帯農業学会

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678