ホーム > 砂糖 > 話題 > 分かりやすい食品表示を目指した今後の制度の方向性

最終更新日:2025年5月9日

分かりやすい食品表示を目指した今後の制度の方向性

2025年5月

一般財団法人消費科学センター 代表理事(宮城大学名誉教授) 池戸 重信

はじめに

〜転機を迎えた食品表示制度〜

「食品衛生法」「JAS法」および「健康増進法」の3法における食品表示に関する規定内容を一元化した「食品表示法」が平成25年に制定され、同法に基づく「食品表示基準」が内閣府令として同27年に告示されて今年で10年が経過した。この間、「機能性関与成分の取り扱い」「インターネット販売の表示」「遺伝子組換え・添加物表示」などの検討とともに、電子商取引(EC)サイトでの表示、コーデックスなどの国際規格との整合性、成長戦略としての食品表示の重要性など、社会情勢の変化に伴う新たな展開が求められてきた。

こうした状況を踏まえ、令和5年に消費者庁に食品表示懇談会が設置され、食品表示制度の見直しの検討が始まっている。また、本年(令和7年)の新たな消費者基本計画および食料・農業・農村基本計画においても、今後5年間の消費者および食品表示の位置付けが示され、今まさに食品表示制度の転換期を迎えているといえる。

食品表示基準はじめ関係通知文、Q&Aなどの文字数は、合わせて100万字を超えるものである。これらを適正に運用する事業者の努力や苦労は多大なものがあるが、本来、食品表示は消費者が日常生活で活用するもので、食品提供サイドとの「信頼の絆」ともいえる。

このように転換期を迎えた食品表示制度について、果たして消費者の認識等はどのような状況にあるかを以下に記すこととする。

こうした状況を踏まえ、令和5年に消費者庁に食品表示懇談会が設置され、食品表示制度の見直しの検討が始まっている。また、本年(令和7年)の新たな消費者基本計画および食料・農業・農村基本計画においても、今後5年間の消費者および食品表示の位置付けが示され、今まさに食品表示制度の転換期を迎えているといえる。

食品表示基準はじめ関係通知文、Q&Aなどの文字数は、合わせて100万字を超えるものである。これらを適正に運用する事業者の努力や苦労は多大なものがあるが、本来、食品表示は消費者が日常生活で活用するもので、食品提供サイドとの「信頼の絆」ともいえる。

このように転換期を迎えた食品表示制度について、果たして消費者の認識等はどのような状況にあるかを以下に記すこととする。

1 食品表示に対する消費者の認識度・理解度の現状

(1)消費者の食品表示ルールに関する認知度・理解度

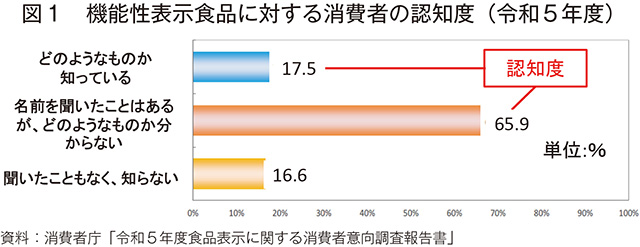

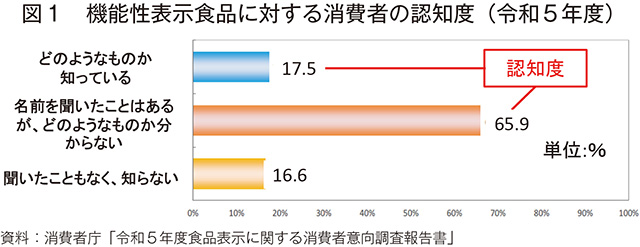

消費者には、食品表示ルールの正しい理解が求められている。そのため、消費者庁は、毎年「食品表示に関する消費者意向調査」を実施し、その状況を把握している。具体的には、個別表示事項を対象とした消費者の認知度、参考の度合いやその理由、さらには理解度などについて調査している。ちなみに、「認知度」は、表示事項などについて「(自分としては)知っていると思っている人」あるいは「(どういうものか知らないが)聞いたことがある人」の割合であり、正しく理解している人の割合である「理解度」とは区別している。

従って、「知っている」と回答した人が必ずしも「理解している」とは限らない。

例えば、令和5年度の調査結果によると、平成27年に制度化された機能性表示食品に関しては、図1のように認知している人の比率は約83%と高水準となっている。

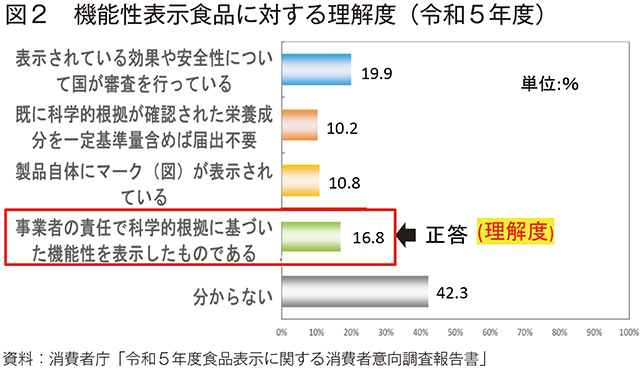

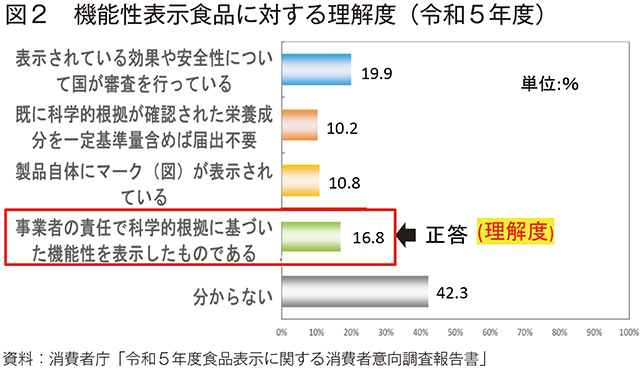

一方、同時に、全調査対象者に対して、「『機能性表示食品』の説明について、あなたが正しいと思うものをお答えください(一つのみ回答可)」という質問をすることで理解度を把握した結果、正しく理解している人の割合は、全体の約17%にとどまっていた(図2)。また、「分からない」との回答が約42%となっており、機能性表示食品に対する理解度は高いとはいえない。

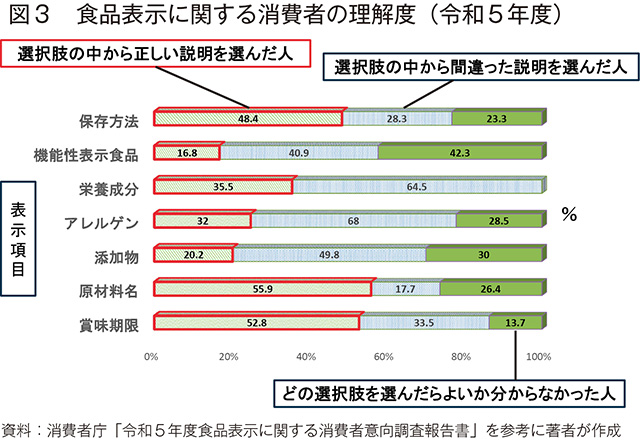

また、図3に示すように、機能性表示食品以外の表示項目についても必ずしも理解度が高くないものや「分からない」という回答が多い項目もあり、さらなる普及・啓発が求められる。

従って、「知っている」と回答した人が必ずしも「理解している」とは限らない。

例えば、令和5年度の調査結果によると、平成27年に制度化された機能性表示食品に関しては、図1のように認知している人の比率は約83%と高水準となっている。

一方、同時に、全調査対象者に対して、「『機能性表示食品』の説明について、あなたが正しいと思うものをお答えください(一つのみ回答可)」という質問をすることで理解度を把握した結果、正しく理解している人の割合は、全体の約17%にとどまっていた(図2)。また、「分からない」との回答が約42%となっており、機能性表示食品に対する理解度は高いとはいえない。

また、図3に示すように、機能性表示食品以外の表示項目についても必ずしも理解度が高くないものや「分からない」という回答が多い項目もあり、さらなる普及・啓発が求められる。

(2)「分かりやすい表示」の定義

現行の食品表示基準において、「分かりやすい表示」に関しては「表示の方式等」に関する条項に規定されている。具体的には、「邦文により読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う」「一括表示で表示する」「文字は、JIS(日本産業規格)に規定する8ポイント以上の大きさとする」などが記されているにとどまり、「分かりやすい表示」の定義が明確でない。

元来「分かりやすい表示」を定義することは難しく、同基準においても抽象的な記載にせざるを得ないのが実態となっている。一方、「文字が小さすぎる」「表示事項が多すぎて見たい情報がすぐにわからない」など、分かりにくい理由は比較的具体的に表現しやすいことから、「分かりやすい表示をするためには、これら分かりにくさの要因を取り除くこと」ともいえる。

元来「分かりやすい表示」を定義することは難しく、同基準においても抽象的な記載にせざるを得ないのが実態となっている。一方、「文字が小さすぎる」「表示事項が多すぎて見たい情報がすぐにわからない」など、分かりにくい理由は比較的具体的に表現しやすいことから、「分かりやすい表示をするためには、これら分かりにくさの要因を取り除くこと」ともいえる。

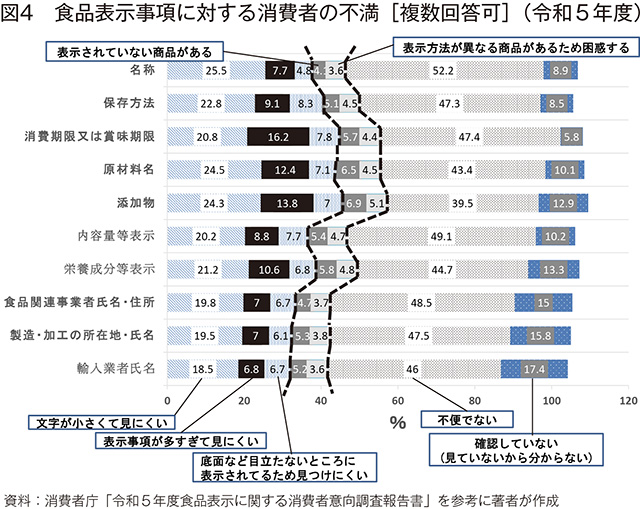

(3)分かりにくさの要因

消費者庁の消費者意向調査によると、「知りたい情報を確認する際に不便に感じる点」(複数回答可)は、図4のように表示事項によって差はあるものの、「文字が小さくて見にくい」「表示事項が多すぎて見にくい」および「容器等の底面など目立たないところに表示されているため見つけにくい」との回答が全体の32〜45%を占めていた。特に、「消費期限又は賞味期限」「原材料名」および「添加物」については、この三つの回答を合わせると約45%となっていた。

一方で、「不便でない」または「確認していない(見ていないから分からない)」との回答も、表示事項により差はあるものの、両者合わせて約52〜64%と高い傾向が見られた。

特に、「保存方法」や「消費期限又は賞味期限」のように、安全性の確保に影響する表示事項に関して、消費者は確認の大切さを理解した上で判断することが重要であるため、分かりやすい表示が求められる。

一方で、「不便でない」または「確認していない(見ていないから分からない)」との回答も、表示事項により差はあるものの、両者合わせて約52〜64%と高い傾向が見られた。

特に、「保存方法」や「消費期限又は賞味期限」のように、安全性の確保に影響する表示事項に関して、消費者は確認の大切さを理解した上で判断することが重要であるため、分かりやすい表示が求められる。

2 今後の食品表示制度の方向と消費者の関わり

(1)分かりやすい表示とするための方策

消費者にとって、分かりやすい食品表示にするためには、見やすさ、見つけやすさなどの視認性の改善とともに、表示の意味やルールに対する理解を深めることが求められる。

このうち視認性については、現行の食品表示基準の下でも改善の余地がある。

消費者庁の「分かりやすい食品表示の啓発とガイドライン作成プロジェクト調査」の報告書では、市販商品の表示可能面積、文字のサイズと変形率、行間、情報量、配色といったデザイン要素の視点からの測定調査結果が示され、例えば、同じサイズの文字でも、行間や行長を調整することで見やすさが変わることや、「紙面に対する印刷部分の割合」を「情報量」と定義し、その「基準値19%」を超えると約8割が「読みたくない」と感じるといった結果が分かっており、今後の分かりやすい表示に向けた参考になると思われる。

一方、「文字が小さく」および「表示事項が多すぎ」という課題に対しては、消費者委員会食品表示部会において、1)表示事項の優先順位、2)「表示」の代替としてインターネットやスマートフォン(スマホ)のアプリケーション(アプリ)などのデジタルツールの活用による情報提供−が要検討事項とされている。このうち1)については、現在義務化されている基準はそれなりの検討・審議を経た上で制度化され、かつ実績を得ているものであり、見直しなどには慎重を要する。

一方、2)については、「食品表示懇談会」の分科会において検討が進められており、また、食品の国際規格を検討するコーデックス食品表示部会においても、以下のような議論がなされており、国際的な整合性を踏まえた制度化がなされると思われる。

このうち視認性については、現行の食品表示基準の下でも改善の余地がある。

消費者庁の「分かりやすい食品表示の啓発とガイドライン作成プロジェクト調査」の報告書では、市販商品の表示可能面積、文字のサイズと変形率、行間、情報量、配色といったデザイン要素の視点からの測定調査結果が示され、例えば、同じサイズの文字でも、行間や行長を調整することで見やすさが変わることや、「紙面に対する印刷部分の割合」を「情報量」と定義し、その「基準値19%」を超えると約8割が「読みたくない」と感じるといった結果が分かっており、今後の分かりやすい表示に向けた参考になると思われる。

一方、「文字が小さく」および「表示事項が多すぎ」という課題に対しては、消費者委員会食品表示部会において、1)表示事項の優先順位、2)「表示」の代替としてインターネットやスマートフォン(スマホ)のアプリケーション(アプリ)などのデジタルツールの活用による情報提供−が要検討事項とされている。このうち1)については、現在義務化されている基準はそれなりの検討・審議を経た上で制度化され、かつ実績を得ているものであり、見直しなどには慎重を要する。

一方、2)については、「食品表示懇談会」の分科会において検討が進められており、また、食品の国際規格を検討するコーデックス食品表示部会においても、以下のような議論がなされており、国際的な整合性を踏まえた制度化がなされると思われる。

(2)デジタルツール活用の検討

デジタルツールの活用に関し、コーデックス食品表示部会における検討の結果として、例えば、

ア 食品の名称、安全および栄養に関する食品情報ならびに管轄当局が決定するその他の義務的食品情報は、テクノロジーの使用のみによって提供されるべきではない。

イ 個別の実物の商品とひも付いている食品情報(例:ロット番号、日付表示)は、個別の商品とその情報とをひも付けることができなくなるおそれがあるのであれば、テクノロジーの使用のみによって提供されるべきではない。

などの合意がなされている。

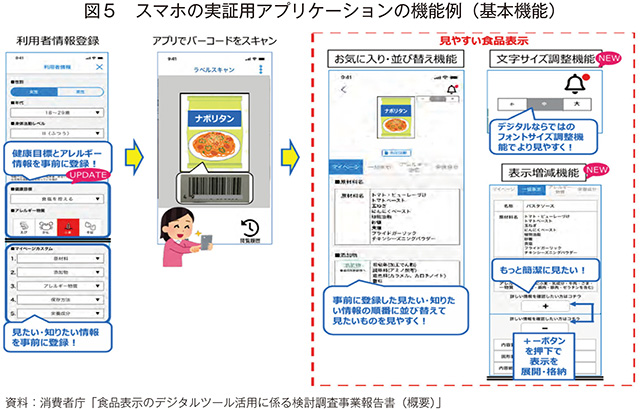

なお、消費者庁の実証事業として、前記スマホのアプリの活用による分かりやすい情報提供の試みが行われている。図5のように、スマホのアプリで商品のバーコードをスキャンすると、個々の消費者が事前に登録していた「見たい・知りたい情報」が並び替えられ見やすくなるとともに、アレルゲンなどについてもアラート表示で見落としを防止することができ、栄養成分表示についても個々人の1日当たりの摂取基準量に占める割合などが示され、健康づくりにも役立つというものである。

ただし、今後こうしたツールの活用については、消費者サイドのスマホやアプリの活用に向けた普及活動とともに、事業者サイドの情報入力の手間、特にその大半を占める中小企業事業者の実情から困難を伴うという問題が残っている。

ア 食品の名称、安全および栄養に関する食品情報ならびに管轄当局が決定するその他の義務的食品情報は、テクノロジーの使用のみによって提供されるべきではない。

イ 個別の実物の商品とひも付いている食品情報(例:ロット番号、日付表示)は、個別の商品とその情報とをひも付けることができなくなるおそれがあるのであれば、テクノロジーの使用のみによって提供されるべきではない。

などの合意がなされている。

なお、消費者庁の実証事業として、前記スマホのアプリの活用による分かりやすい情報提供の試みが行われている。図5のように、スマホのアプリで商品のバーコードをスキャンすると、個々の消費者が事前に登録していた「見たい・知りたい情報」が並び替えられ見やすくなるとともに、アレルゲンなどについてもアラート表示で見落としを防止することができ、栄養成分表示についても個々人の1日当たりの摂取基準量に占める割合などが示され、健康づくりにも役立つというものである。

ただし、今後こうしたツールの活用については、消費者サイドのスマホやアプリの活用に向けた普及活動とともに、事業者サイドの情報入力の手間、特にその大半を占める中小企業事業者の実情から困難を伴うという問題が残っている。

(3)日本版包装前面栄養表示(FOPNL)ガイドライン

分かりづらさといえば、栄養成分表示の表示場所は容器包装の裏面とされることが一般的とされてきたが、令和3年のコーデックス委員会において、ガイドラインが採択されたことから、わが国でも、消費者庁の当該分野の検討会から、令和6年3月に「我が国における包装前面栄養表示の検討の方向性」が示され、令和7年度にはガイドラインが公表されることになっている。ガイドラインの内容として、栄養成分の表示位置は、原則として食品の容器包装の前面であり、主要面(通常、商品名が記載されている面)を想定するとともに、日本の成人に推奨される食事摂取基準値に占めるその製品の量の割合なども記されることが予定されている。

おわりに

〜「表示」から「情報」への視点の切り替えと課題〜

本年(令和7年)の新たな消費者基本計画および食料・農業・農村基本計画では、「デジタル技術の飛躍」や「持続的可能性に配慮した消費者への啓発」「大人の食育」などの柱が示されており、新たな食品表示制度への移行はこれらの施策と連携して展開されると思われる。特に、新たな消費者基本計画によると、デジタル化に関しては、65歳以上で、すでにモバイル端末保有率が約74%、インターネット利用率およびSNS(インターネット交流サイト)利用率がともに約60%となっており、年代を問わずデジタルツールの利用が日常的になりつつある。

こうして情報伝達方法が変わりつつある中で、食品とセットになっている「表示」に限定することなく、より広い伝達媒体も視野に入れた「情報」という概念の下で、消費者サイドと事業者サイドの情報の共有化が進むことに期待するものである。

また、食品表示制度がどう変わろうが、事業者サイドは食品表示に関して法令の動きだけではなく、一義的には表示を活用する消費者の動きを注視することが求められる。

こうして情報伝達方法が変わりつつある中で、食品とセットになっている「表示」に限定することなく、より広い伝達媒体も視野に入れた「情報」という概念の下で、消費者サイドと事業者サイドの情報の共有化が進むことに期待するものである。

また、食品表示制度がどう変わろうが、事業者サイドは食品表示に関して法令の動きだけではなく、一義的には表示を活用する消費者の動きを注視することが求められる。

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678