ホーム > 砂糖 > 調査報告 > さとうきび > 効率的なサトウキビ栽培で、ワークライフバランスを実現!〜喜界島のサトウキビ生産を支える開孝行氏〜

最終更新日:2025年5月9日

効率的なサトウキビ栽培で、ワークライフバランスを実現!

〜喜界島のサトウキビ生産を支える開孝行氏〜

2025年5月

鹿児島事務所 大石 美香

【要約】

喜界島においてサトウキビは重要な基幹作物の一つであるが、高齢化や担い手不足により生産者数は年々減少傾向にあり、サトウキビ生産量の維持が課題となっている。同島で有数の大規模生産者である開孝行氏は、サトウキビ生産において、大学生を実習生として受け入れるとともに、機械化により効率的に栽培を行うことにより自身の経営の大規模化を進めているほか、高齢農家の作業を受託することで地域のサトウキビ生産の維持・拡大に貢献しており、今後、同島においてサトウキビ生産の中心的な役割を担うことが期待される。

はじめに

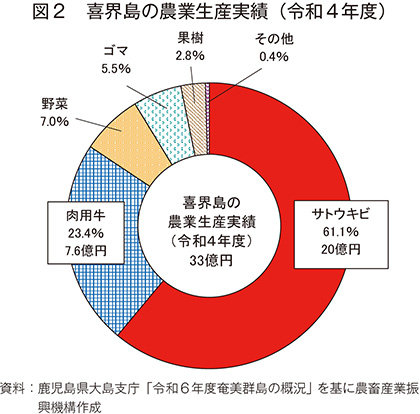

砂糖の原料となるサトウキビは、主に鹿児島県の南西諸島や沖縄県で栽培されており、台風が頻繁に襲来する同地域では、暴風雨に耐性のある貴重な作物である。鹿児島県の南西諸島の一つである喜界島でも、サトウキビが農業生産実績の6割を占めることからも、サトウキビ生産が島の経済を支える重要な役割を担っていることが分かる。

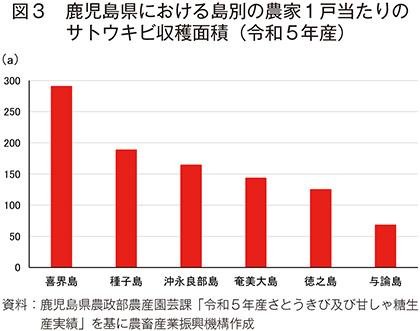

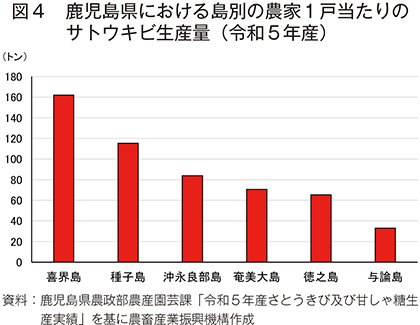

一方で、近年の農業従事者の高齢化による離農や担い手不足といった問題は、サトウキビ生産にも当てはまる。喜界島では農家1戸当たりの収穫面積が他の離島より比較的大きいがゆえに、1戸の離農が生産量に及ぼす影響が危惧されている。

このような状況の中、喜界島でサトウキビ生産を行う開孝行氏は、自身の圃場面積を拡大し、同島におけるサトウキビ生産量の維持に貢献している。また、近隣でサトウキビ生産を行う高齢農家の作業を一部引き受け、営農支援を行っているほか、農学系の大学生を実習生として受け入れるなど、高齢化による離農の抑止と、離島という条件不利地域における労働力不足の解消という二つの問題の解決に向け取り組んでいる。

本稿では、これら農業界の問題を解決するヒントとなるであろう、開氏のこれまでの取り組みについて紹介する。

一方で、近年の農業従事者の高齢化による離農や担い手不足といった問題は、サトウキビ生産にも当てはまる。喜界島では農家1戸当たりの収穫面積が他の離島より比較的大きいがゆえに、1戸の離農が生産量に及ぼす影響が危惧されている。

このような状況の中、喜界島でサトウキビ生産を行う開孝行氏は、自身の圃場面積を拡大し、同島におけるサトウキビ生産量の維持に貢献している。また、近隣でサトウキビ生産を行う高齢農家の作業を一部引き受け、営農支援を行っているほか、農学系の大学生を実習生として受け入れるなど、高齢化による離農の抑止と、離島という条件不利地域における労働力不足の解消という二つの問題の解決に向け取り組んでいる。

本稿では、これら農業界の問題を解決するヒントとなるであろう、開氏のこれまでの取り組みについて紹介する。

1 地域の概要

(1)喜界島の概要

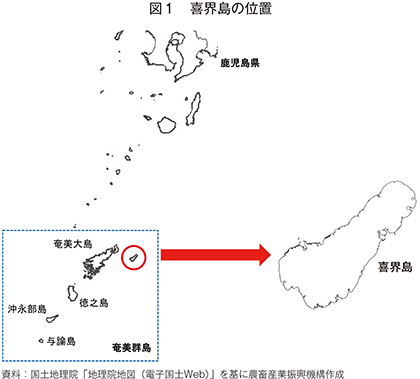

喜界島は隆起珊瑚礁からなる離島で、鹿児島県の南西諸島内にある奄美群島の一つである(図1)。鹿児島市からは南に約380キロメートルの位置にあり、島の面積は56.76平方キロメートルで、人口は6299人(令和7年2月末現在)である。比較的平坦な土地が多く、耕地面積は2250ヘクタールと島の面積の約4割を占め、奄美群島内では農家1戸当たりの耕地面積が最も大きい。

(2)喜界島の農業

ア サトウキビ生産

喜界島における農業はサトウキビをはじめ、肉用牛、ゴマ、トマトやかぼちゃなどとの複合経営が行われているほか、パッションフルーツやマンゴーなど、亜熱帯果樹の栽培も行われている(図2)。

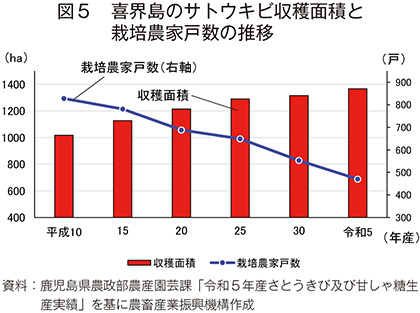

喜界島の令和5年産のサトウキビの収穫面積は1366ヘクタール、生産量は7万6116トンで、奄美群島の中では突出して多いわけではないが、農家1戸当たりの収穫面積は2.9ヘクタール、生産量は161.9トンと他の島と比較し格段に大きい(図3、4)。一方、喜界島のサトウキビ栽培農家戸数は年々減少しており、サトウキビ生産に対し喜界島の1戸の農家が担う役割が大きくなっていることが分かる(図5)。

イ 地下ダムとスプリンクラーの整備

喜界島では、地下ダムの建設やスプリンクラーの整備が進められている。地下ダムとは、地中にコンクリートなどで壁をつくることで地下水の流れをせきとめ、地下水をためておく仕組みのことである。

喜界島には河川がなく、生活用水や農業用水として湧水が利用されてきたが、降水量は梅雨と台風の時期に集中しており、その大半は海へ流れ出てしまっていた。そこで地下ダムをつくることにより、降雨を有効に利用できるようになった。現在、スプリンクラーの使用により、同島の耕地面積2250ヘクタールのうち1160ヘクタールに地下ダムの貯水を散布することができるようになっている。農作物への効果としては、サトウキビの収量の増加、安定生産などに加え、豊富な水がなければ育たない収益性の高い作物(かぼちゃ、ブロッコリーなど)を栽培できるようになった。今後は、現存の地下ダムでは配水できない地域もカバーできるよう、新たな地下ダムの建設が計画されている。

ウ 行政による支援事業

喜界町役場では、島の農畜産業における生産者の高齢化や後継者不足、農地の遊休化などの問題に対し、新規就農者・後継者を育成する研修や、農地の貸し借りを促進する取り組みを行っている。また、高齢化や離農による耕作放棄地問題に対しては、農地の整備費用に対し、1反当たり3万5000円を補助する喜界町遊休農地解消事業を行っている。

サトウキビに対しては、中古機械の購入費の3分の1以内の金額を補助(補助上限額11万円)する省力化対策事業を行っている。令和5年度の実績は2件で、それぞれ中耕ロータリー(注)と耕運機を導入した。この事業を活用し、4年度にはロータリー、3年度には耕運機を導入している。これらの政策の内容は、町議会や農家から直接意見を聴取し、それらを参考にしている。

(注)硬くなった畝間を耕運するために使用する爪が配列された農機具。

喜界島では、地下ダムの建設やスプリンクラーの整備が進められている。地下ダムとは、地中にコンクリートなどで壁をつくることで地下水の流れをせきとめ、地下水をためておく仕組みのことである。

喜界島には河川がなく、生活用水や農業用水として湧水が利用されてきたが、降水量は梅雨と台風の時期に集中しており、その大半は海へ流れ出てしまっていた。そこで地下ダムをつくることにより、降雨を有効に利用できるようになった。現在、スプリンクラーの使用により、同島の耕地面積2250ヘクタールのうち1160ヘクタールに地下ダムの貯水を散布することができるようになっている。農作物への効果としては、サトウキビの収量の増加、安定生産などに加え、豊富な水がなければ育たない収益性の高い作物(かぼちゃ、ブロッコリーなど)を栽培できるようになった。今後は、現存の地下ダムでは配水できない地域もカバーできるよう、新たな地下ダムの建設が計画されている。

ウ 行政による支援事業

喜界町役場では、島の農畜産業における生産者の高齢化や後継者不足、農地の遊休化などの問題に対し、新規就農者・後継者を育成する研修や、農地の貸し借りを促進する取り組みを行っている。また、高齢化や離農による耕作放棄地問題に対しては、農地の整備費用に対し、1反当たり3万5000円を補助する喜界町遊休農地解消事業を行っている。

サトウキビに対しては、中古機械の購入費の3分の1以内の金額を補助(補助上限額11万円)する省力化対策事業を行っている。令和5年度の実績は2件で、それぞれ中耕ロータリー(注)と耕運機を導入した。この事業を活用し、4年度にはロータリー、3年度には耕運機を導入している。これらの政策の内容は、町議会や農家から直接意見を聴取し、それらを参考にしている。

(注)硬くなった畝間を耕運するために使用する爪が配列された農機具。

2 開孝行氏の事例

(1)経営概要

開孝行氏は、サトウキビとゴマの複合経営を行う生産者である(写真1)。開氏は東京農業大学に進学後、総合園芸店での勤務を経て、さまざまな観点から農業分野についての知見を深めた後に帰島し、両親が営むサトウキビ栽培に従事した。栽培技術を習得した後、2012年に両親から経営を引き継ぎ、今年で14年目となった。収穫面積は当初の約11ヘクタールからおよそ2倍の約24ヘクタール(サトウキビ:約24ヘクタール、ゴマ:60アール)へと拡大している。

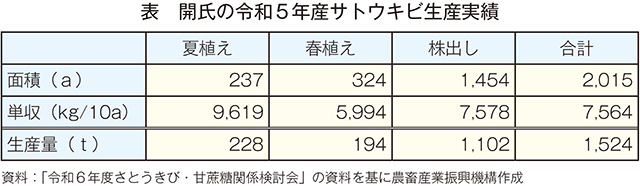

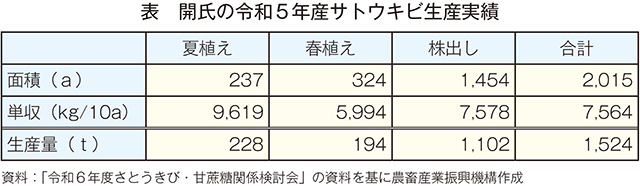

直近の令和5年産のサトウキビの生産量は1524トンとなっており(表)、株出しが全体の生産量の7割強を占めている。生産量の向上には株出し単収の向上が絶対条件であるため、特に力を入れており、5年産の株出しの単収は10アール当たり7578キログラムで、喜界町の平均(5210キログラム)より約2000キログラム多い。

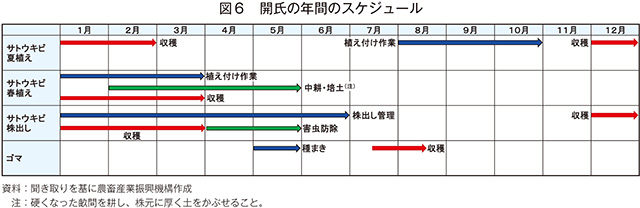

開氏の1年間の栽培スケジュールは、図6の通りとなっている。開氏はサトウキビの作付面積全体のうち夏植え1割、春植え2割、株出し7割の比率で栽培を行っており、サトウキビ栽培の作型の違いを利用して繁忙期を分散させている。

サトウキビの最繁忙期は、収穫作業を行う12月〜翌3月となる。この時期には収穫に加え、次期に収穫するサトウキビの植え付けを行う必要がある。そのため、この時期は新たに植え付けるのではなく、収穫後の株を利用して次期に収穫するサトウキビを発芽させる株出し栽培を行っている。ただし、回数を重ねるごとに発芽率が低下してくるため、新たにサトウキビの苗を植える新植栽培を行う必要が生じる。開氏は、圃場にもよるが、おおむね3回程度の株出し栽培を行っている。

開氏は、植え付けの一部を夏に行うことで、春の繁忙期の作業を減らす一方、栽培期間を1年半確保することでサトウキビの収穫量を最大化する手法を取り入れている。労働力が必要となる時期を分散させることで、作業を平準化しながら、収量の確保を図っている。

直近の令和5年産のサトウキビの生産量は1524トンとなっており(表)、株出しが全体の生産量の7割強を占めている。生産量の向上には株出し単収の向上が絶対条件であるため、特に力を入れており、5年産の株出しの単収は10アール当たり7578キログラムで、喜界町の平均(5210キログラム)より約2000キログラム多い。

開氏の1年間の栽培スケジュールは、図6の通りとなっている。開氏はサトウキビの作付面積全体のうち夏植え1割、春植え2割、株出し7割の比率で栽培を行っており、サトウキビ栽培の作型の違いを利用して繁忙期を分散させている。

サトウキビの最繁忙期は、収穫作業を行う12月〜翌3月となる。この時期には収穫に加え、次期に収穫するサトウキビの植え付けを行う必要がある。そのため、この時期は新たに植え付けるのではなく、収穫後の株を利用して次期に収穫するサトウキビを発芽させる株出し栽培を行っている。ただし、回数を重ねるごとに発芽率が低下してくるため、新たにサトウキビの苗を植える新植栽培を行う必要が生じる。開氏は、圃場にもよるが、おおむね3回程度の株出し栽培を行っている。

開氏は、植え付けの一部を夏に行うことで、春の繁忙期の作業を減らす一方、栽培期間を1年半確保することでサトウキビの収穫量を最大化する手法を取り入れている。労働力が必要となる時期を分散させることで、作業を平準化しながら、収量の確保を図っている。

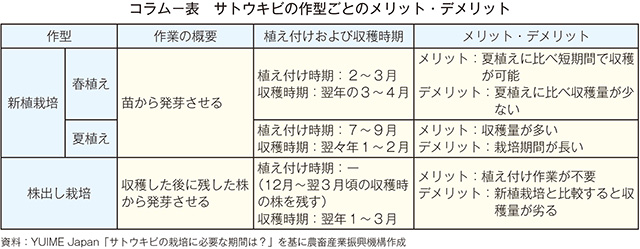

コラム サトウキビの作型についてサトウキビ栽培は、苗の植え付け時期によって三つの作型に分けられる(コラム−表)。それぞれメリット・デメリットがあり、生産者は自身の経営に合わせて作型を使い分けている。 令和5年産において、鹿児島県全体の作型の面積割合は株出しが7割、春植えは2割、そして夏植えが1割となっている。株出し栽培は、春植えや夏植えに比べ、年々収穫量は下がるものの、農家の高齢化が進む中、手間が少ないという利点があることからこの作型が選択されるものと推測される。 |

(2)「開マニュアル」の実践

前述の通り、開氏は令和5年産の株出しの単収が喜界町平均を約2000キログラム上回るなど、高い収量を実現している。開氏によると、規模拡大を行いつつ、収量を増やしていく上で大切なのは、「日々適切なタイミングで、適切な処理を行うこと」だという。開氏は、自身の経験に基づくサトウキビ栽培方法を「開マニュアル」としてまとめ、実践している(写真2)。これまで経営規模を拡大できた理由について、開氏のサトウキビ栽培のノウハウが詰まった「開マニュアル」から見ていく。

「儲かる農業」を目指した開氏による「開マニュアル」には、1)株出し作業における適期管理、2)農作業のスマート化、3)堆肥・緑肥を活用した効率的な施肥による土づくり、4)地域との連携を目指した株出しサービスーなどが記載されている。

「儲かる農業」を目指した開氏による「開マニュアル」には、1)株出し作業における適期管理、2)農作業のスマート化、3)堆肥・緑肥を活用した効率的な施肥による土づくり、4)地域との連携を目指した株出しサービスーなどが記載されている。

ア 株出し栽培における適期管理

収穫を終えたサトウキビ圃場は、1週間以内に収穫残渣であるハカマを取り除く。施肥はサトウキビの生育に合わせて2回に分けて行い、より効率的に養分を吸収できる環境をつくる。また、あえて中耕作業を行わないことで、根や芽を傷めることなく、茎数を確保することができているという。さらに、収穫作業を終えて2カ月以内と、その後の梅雨明け前までの計2回除草作業を実施しており、1回目は全面土壌処理を、2回目は土壌処理に加え茎葉の処理も行う。こうすることで雑草による被害をほとんど無くすことができたという。このように、収穫後早期に株出し管理を行うことで新芽の生長が勢いよく進み、単収の向上につながっている。

一方で、早期の株出し管理が単収の向上につながることは明らかにされていたが、喜界島においては実証されたことが無く、開氏は自らの圃場で調査を行った。その結果、株出し管理を行った試験区とそうでないものとでは、新芽の生長に差があったことから、実証結果を他の生産者にも周知したという(写真3)。このような適期管理により、サトウキビの生育をより促すことができ、収穫量の増加につながることから、早期の株出し管理を徹底している。

イ 農作業のスマート化

開氏は農業機械の導入を積極的に行っている。病害虫の防除のために農業用ドローンにより除草剤を散布したり、自動操舵システムを搭載したトラクターによりビレットプランターでの苗の植え付けを自動化したりするなど、作業の省力化を図っている。自身が所有する多くの圃場を管理する必要もあるため、農業機械による省力化や効率化は必須である。農業機械の導入を進めたことで作業時間が大幅に短縮され、他の作業や農業以外の時間に充てることができるようになったという。

ウ 堆肥・緑肥を活用した効率的な施肥による土づくり

土づくりでは、廃耕や更新する圃場をあらかじめ決めておき、収穫後はハカマを除去し、ロータリーをかけ、その後プラソイラを用い、サトウキビ植え付け前に土を深くまで耕すことを徹底している。これにより土が軟らかくなり、収量増につながる根の伸長と発達を促す効果がある。また、畜産農家と連携し、家畜排せつ物を利用した堆肥を投入するほか、緑肥・有機物資材を活用している。さらに、土壌診断を行い、土壌の状態を把握し、より適切な種類、量の堆肥や酸度矯正の資材を投入することで、昨今の資材の高騰の中でも、肥料効率を高めながらサトウキビの生育に適した土づくりを行っている。

以上のように、開氏は「開マニュアル」を実践し、計画的かつ適期にサトウキビを栽培管理することで、収量を確保しつつ余暇の時間も作ることができ、毎年欠かさず家族旅行をするなど、家族との時間も充実させることができているとのことである。

(3)地域との連携を目指した株出しサービス

開氏はサトウキビ栽培を行う高齢農家から圃場を借り受け、土づくりや圃場の整備、苗の植え付け、収穫までを行い、次期作で株出し栽培ができる状態にして元の農家に返却する「株出しサービス」という取り組みも行っている。

サトウキビ栽培において、植え付け作業は重労働であり負担が大きく、さらに繁忙期である収穫期に行われることが多い。そのため、株出し圃場の更新がなかなか進まず、収量の低下を招く状況にある。そこで、この株出しサービスを行うことによって、依頼者は負担の大きい作業を行わずに済み、さらには次期に収穫ができる状態となった圃場を手に入れることができ、依頼者からは好評を得ているとのことである。収穫したサトウキビから得る収入については、株出し管理前の収穫分は開氏の収入になり、その後の株出し栽培で収穫された分については、圃場の貸主(依頼者)である農家の収入になる。作業を受託する開氏も、圃場を委託する農家も、双方が収入を得ることのできる仕組みとなっている。

また、株出しサービス以外にも、近隣農家の要望に応じてロータリーを用いた中耕作業、植え付け作業や心土破砕といった個別の作業を請け負うこともある。

サトウキビ栽培において、植え付け作業は重労働であり負担が大きく、さらに繁忙期である収穫期に行われることが多い。そのため、株出し圃場の更新がなかなか進まず、収量の低下を招く状況にある。そこで、この株出しサービスを行うことによって、依頼者は負担の大きい作業を行わずに済み、さらには次期に収穫ができる状態となった圃場を手に入れることができ、依頼者からは好評を得ているとのことである。収穫したサトウキビから得る収入については、株出し管理前の収穫分は開氏の収入になり、その後の株出し栽培で収穫された分については、圃場の貸主(依頼者)である農家の収入になる。作業を受託する開氏も、圃場を委託する農家も、双方が収入を得ることのできる仕組みとなっている。

また、株出しサービス以外にも、近隣農家の要望に応じてロータリーを用いた中耕作業、植え付け作業や心土破砕といった個別の作業を請け負うこともある。

(4)実習生の受け入れ

開氏は、母校である東京農業大学から、これまでに計5人の実習生を受け入れている。実習生の受け入れは、大学側から要請があったわけではなく、開氏から大学の教授に提案し実現した。当時、喜界島ではすでに学生の実習を受け入れていたが、実習先は肉用牛農家のみであったことから、実習先の選択肢を増やしたいという思いから提案したとのことであった。

受け入れた実習生には、収穫作業の補助や圃場の管理作業、施肥などを体験してもらった。実習中の宿泊先は自宅の一室を提供し、朝夕の食事も用意した。以前、開氏の下で実習をした学生が農業関係の職に就いたこともあり、学生にとってこの実習は、自身の将来を決めるに当たって重要な経験となっていたと思われる。また当時、開氏はまだ作業のほぼすべてを手作業で行っていたため、開氏にとって貴重な労働力でもあった。その後はコロナ禍の影響や、子どもが生まれたことなど家庭の事情もあり、実習生の受け入れを一時的に取りやめているが、今後は学生の受け入れを再開したいと考えているという。

受け入れた実習生には、収穫作業の補助や圃場の管理作業、施肥などを体験してもらった。実習中の宿泊先は自宅の一室を提供し、朝夕の食事も用意した。以前、開氏の下で実習をした学生が農業関係の職に就いたこともあり、学生にとってこの実習は、自身の将来を決めるに当たって重要な経験となっていたと思われる。また当時、開氏はまだ作業のほぼすべてを手作業で行っていたため、開氏にとって貴重な労働力でもあった。その後はコロナ禍の影響や、子どもが生まれたことなど家庭の事情もあり、実習生の受け入れを一時的に取りやめているが、今後は学生の受け入れを再開したいと考えているという。

(5)今後の展望と課題

農作業の機械化に関しては、作業の効率化、省力化と作業時間の大幅な短縮が図られる一方、大型の機械を用いるとその重みで圃場の土が踏み固められてしまい、サトウキビの根張りが悪くなってしまうだけではなく、土が塊となることで、少しの力が加わっただけで土ごと根も割けてしまう可能性がある。そこで、堆肥や有機物資材を入れることで土を軟らかくしたり、心土破砕を行ったりしている。

機械化を進めるに当たっては、当初、機械の重みで土が硬くなってしまうデメリットが散見されたものの、島内の農家の畑を見て回ることで解決の糸口を学んだ。現在でも近隣農家との情報交換を通し、日々試行錯誤を繰り返している。

株出しサービスについては、貸した圃場がきちんと返ってくるのか不安に感じる農家が多いようで、依頼数がなかなか増えないのが現状である。現在は親族の知り合いなどにサービスを行っており、今後依頼数を増やしていきたいと考えている。

また、大学生の実習の受け入れ再開に当たっては、新たに実習生用の宿泊施設を建設したいと考えているという。

さらに、開氏はこれまで、自身のサトウキビ栽培のノウハウを積極的に発信してきた。そのうちの一つが2023年に開催された「第1回キビ1グランプリ〜さとうきび頂上決定戦〜」(以下「キビ1グランプリ」という)への出場である。本大会は奄美群島糖業振興会が主催し、若手サトウキビ生産者が、それぞれサトウキビ栽培の魅力や課題、その解決策をプレゼンテーション方式で発表するというものである。開氏は開マニュアルを用いて、作業の機械化を進めることで大幅な規模拡大をし、また、適期管理を行うことで収量を確保しつつ、労働時間を短縮して余暇を楽しむ時間をつくる栽培方法を披露し、総勢8人の出場者の中で見事に最優秀賞に輝いた。

また、独立行政法人農畜産業振興機構が2024年に沖縄県で開催した、「令和6年度さとうきび・甘蔗糖関係検討会」でも、代理の者を通じて講演を行った。同会は鹿児島県と沖縄県のサトウキビ生産者と糖業関係者を参集し、サトウキビや甘蔗糖について最近の話題や情報を共有し、課題の解決を目指すものである。令和6年度のテーマ「人手不足時代をいかに乗り越えていくか〜地域とさとうきび生産を守るためにできること〜」に基づき、開氏は代理の喜界町役場 中山氏を通して先述の内容を発表し、参加者への情報提供を行った。

開氏は開マニュアルに基づき問題を解決しつつ、将来は目標栽培面積を50ヘクタールとして、今年度も新たに遊休農地1ヘクタールを整備しており、今後も規模拡大と収量確保に向けて努力していくと語っていた。

機械化を進めるに当たっては、当初、機械の重みで土が硬くなってしまうデメリットが散見されたものの、島内の農家の畑を見て回ることで解決の糸口を学んだ。現在でも近隣農家との情報交換を通し、日々試行錯誤を繰り返している。

株出しサービスについては、貸した圃場がきちんと返ってくるのか不安に感じる農家が多いようで、依頼数がなかなか増えないのが現状である。現在は親族の知り合いなどにサービスを行っており、今後依頼数を増やしていきたいと考えている。

また、大学生の実習の受け入れ再開に当たっては、新たに実習生用の宿泊施設を建設したいと考えているという。

さらに、開氏はこれまで、自身のサトウキビ栽培のノウハウを積極的に発信してきた。そのうちの一つが2023年に開催された「第1回キビ1グランプリ〜さとうきび頂上決定戦〜」(以下「キビ1グランプリ」という)への出場である。本大会は奄美群島糖業振興会が主催し、若手サトウキビ生産者が、それぞれサトウキビ栽培の魅力や課題、その解決策をプレゼンテーション方式で発表するというものである。開氏は開マニュアルを用いて、作業の機械化を進めることで大幅な規模拡大をし、また、適期管理を行うことで収量を確保しつつ、労働時間を短縮して余暇を楽しむ時間をつくる栽培方法を披露し、総勢8人の出場者の中で見事に最優秀賞に輝いた。

また、独立行政法人農畜産業振興機構が2024年に沖縄県で開催した、「令和6年度さとうきび・甘蔗糖関係検討会」でも、代理の者を通じて講演を行った。同会は鹿児島県と沖縄県のサトウキビ生産者と糖業関係者を参集し、サトウキビや甘蔗糖について最近の話題や情報を共有し、課題の解決を目指すものである。令和6年度のテーマ「人手不足時代をいかに乗り越えていくか〜地域とさとうきび生産を守るためにできること〜」に基づき、開氏は代理の喜界町役場 中山氏を通して先述の内容を発表し、参加者への情報提供を行った。

開氏は開マニュアルに基づき問題を解決しつつ、将来は目標栽培面積を50ヘクタールとして、今年度も新たに遊休農地1ヘクタールを整備しており、今後も規模拡大と収量確保に向けて努力していくと語っていた。

おわりに

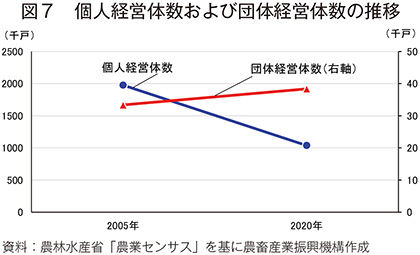

日本の農業において、2005年から20年にかけて、個人経営体数は約半数に減少した一方、法人経営を含む団体経営体はおよそ1.2倍に増加した(図7)。また、耕地面積は約1割減少したが、農業算出額は、増減があるもののほぼ同水準を維持している。これらのことから、個人経営体の離農が進んでおり、その耕作地の一部は法人経営を含む団体経営体が引き継ぎ、農業は大規模化が進んでいることがわかる。

サトウキビの生産現場でも、農家戸数は年々減少している一方で1戸当たりの収穫面積は増加している。喜界島においても同様で、これによりサトウキビ農家の経営の大規模化が進み、各農家それぞれがサトウキビ生産量に大きく貢献していることがわかる。

今回紹介した開氏は、まさにサトウキビ生産量に大きな影響力がある農家の一人であり、自身の経営規模の拡大を続け、さらには高齢農家の作業を受託し経営のサポートを行っている。また、現在は一時的に休止しているが、学生の受け入れも行っていた。自身のサトウキビ生産量を増やしつつも、高齢化による離農と労働力不足という現在の農業界で最も重要な二つの問題に対してもアプローチするその姿勢は、喜界島全体のサトウキビ栽培を支えていると感じた。

これまで栽培面積を拡大し続けることに対し、自身の父親からは「圃場の管理が行き届かなくなるのではないか」と反対されていたが、機械化による作業の効率化により、その問題をクリアしてきた。また、株出しサービスについては、キビ1グランプリへの出場や機構が主催する「さとうきび・甘蔗糖関係検討会」での講演などを通じた広報活動も積極的に行っており、今後このサービスについて理解が広まり、それに伴って利用者は増えていくことだろう。

開氏は帰島当初、収量の多い農家の畑を見学したり、先輩の農家からヒントを得たりして、日々積極的にサトウキビ栽培への学びを深めていった。自身の勤勉さや工夫で、今後立ちはだかる新たな問題も解決されていくことと思う。

また喜界島の行政の取り組みとして、日々農家からの要望を政策に取り入れ、スプリンクラーの充実、地下ダムの建設など、農家をバックアップする体制の強化が図られている。

日々増収に向けていそしみ、周りの農家へのサポートを行う生産者とそれを支える行政、この組み合わせによって今後も喜界島のサトウキビ生産の維持・拡大がされていくことを願う。

最後に、ご多忙中にもかかわらず本稿の執筆にご協力をいただきました開孝行さま、喜界町役場の中山さまにこの場を借りて深く御礼申し上げます。

今回紹介した開氏は、まさにサトウキビ生産量に大きな影響力がある農家の一人であり、自身の経営規模の拡大を続け、さらには高齢農家の作業を受託し経営のサポートを行っている。また、現在は一時的に休止しているが、学生の受け入れも行っていた。自身のサトウキビ生産量を増やしつつも、高齢化による離農と労働力不足という現在の農業界で最も重要な二つの問題に対してもアプローチするその姿勢は、喜界島全体のサトウキビ栽培を支えていると感じた。

これまで栽培面積を拡大し続けることに対し、自身の父親からは「圃場の管理が行き届かなくなるのではないか」と反対されていたが、機械化による作業の効率化により、その問題をクリアしてきた。また、株出しサービスについては、キビ1グランプリへの出場や機構が主催する「さとうきび・甘蔗糖関係検討会」での講演などを通じた広報活動も積極的に行っており、今後このサービスについて理解が広まり、それに伴って利用者は増えていくことだろう。

開氏は帰島当初、収量の多い農家の畑を見学したり、先輩の農家からヒントを得たりして、日々積極的にサトウキビ栽培への学びを深めていった。自身の勤勉さや工夫で、今後立ちはだかる新たな問題も解決されていくことと思う。

また喜界島の行政の取り組みとして、日々農家からの要望を政策に取り入れ、スプリンクラーの充実、地下ダムの建設など、農家をバックアップする体制の強化が図られている。

日々増収に向けていそしみ、周りの農家へのサポートを行う生産者とそれを支える行政、この組み合わせによって今後も喜界島のサトウキビ生産の維持・拡大がされていくことを願う。

最後に、ご多忙中にもかかわらず本稿の執筆にご協力をいただきました開孝行さま、喜界町役場の中山さまにこの場を借りて深く御礼申し上げます。

【参考文献】

・鹿児島県大島支庁(2025)「令和6年度 あまみ群島の概況」

・鹿児島県農政部農産園芸課(2024)「令和5年産さとうきび及び甘しゃ糖生産実績」

・鹿児島県農政部農産園芸課(2023)「令和4年産さとうきび及び甘しゃ糖生産実績」

・農林水産省 消費・安全局農産安全管理課「肥料・土壌改良資材・培土の暫定許容値設定に関するQ&A」〈https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/hiryo_info/cs_qa.html〉(令和7年3月20日閲覧)

・農林水産省「スマート農業をめぐる情勢について」

〈https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/smart_meguji.pdf〉(令和7年3月20日閲覧)

・『奄美新聞』2023年11月16日「第1回キビ1グランプリ」

〈https://amamishimbun.co.jp/2023/11/16/47192/〉(令和7年3月20日閲覧)

・喜界町役場「第1回キビ1グランプリ〜さとうきび頂上決定戦〜」資料

・沖縄県農林水産部糖業農産課(2024)「令和5/6年期さとうきび及び甘しゃ糖生産実績」〈https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/010/408/01_seisanjiseki2.pdf〉(令和7年3月22日閲覧)

・YUIME Japan「サトウキビの栽培に必要な期間は?」

〈https://yuime.jp/post/bigin-sugar-cane-cultivation-period〉(令和7年3月22日閲覧)

・農林水産省「令和5年版 鹿児島県の農林水産業の概要」

〈https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tiho/attach/pdf/todouhuken_gaiyou-104.pdf〉(令和7年3月30日閲覧)

・寺山義文、杉本明(2024)「サトウキビ連続多回株出し栽培の生産性向上に必要な品種特性と既存の主要品種・有望系統の特性およびその利用可能性―前編―」『砂糖類・でん粉情報』2024年3月号No.138 pp.45-57東京:独立行政法人農畜産業振興機構 〈https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_003090.html〉(令和7年3月30日閲覧)

・南西糖業株式会社「栽培について」

〈https://nanseitg.co.jp/sugarcane/cultivation/〉(令和7年3月30日閲覧)

・鹿児島県大島支庁(2025)「令和6年度 あまみ群島の概況」

・鹿児島県農政部農産園芸課(2024)「令和5年産さとうきび及び甘しゃ糖生産実績」

・鹿児島県農政部農産園芸課(2023)「令和4年産さとうきび及び甘しゃ糖生産実績」

・農林水産省 消費・安全局農産安全管理課「肥料・土壌改良資材・培土の暫定許容値設定に関するQ&A」〈https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/hiryo_info/cs_qa.html〉(令和7年3月20日閲覧)

・農林水産省「スマート農業をめぐる情勢について」

〈https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/smart_meguji.pdf〉(令和7年3月20日閲覧)

・『奄美新聞』2023年11月16日「第1回キビ1グランプリ」

〈https://amamishimbun.co.jp/2023/11/16/47192/〉(令和7年3月20日閲覧)

・喜界町役場「第1回キビ1グランプリ〜さとうきび頂上決定戦〜」資料

・沖縄県農林水産部糖業農産課(2024)「令和5/6年期さとうきび及び甘しゃ糖生産実績」〈https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/010/408/01_seisanjiseki2.pdf〉(令和7年3月22日閲覧)

・YUIME Japan「サトウキビの栽培に必要な期間は?」

〈https://yuime.jp/post/bigin-sugar-cane-cultivation-period〉(令和7年3月22日閲覧)

・農林水産省「令和5年版 鹿児島県の農林水産業の概要」

〈https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tiho/attach/pdf/todouhuken_gaiyou-104.pdf〉(令和7年3月30日閲覧)

・寺山義文、杉本明(2024)「サトウキビ連続多回株出し栽培の生産性向上に必要な品種特性と既存の主要品種・有望系統の特性およびその利用可能性―前編―」『砂糖類・でん粉情報』2024年3月号No.138 pp.45-57東京:独立行政法人農畜産業振興機構 〈https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_003090.html〉(令和7年3月30日閲覧)

・南西糖業株式会社「栽培について」

〈https://nanseitg.co.jp/sugarcane/cultivation/〉(令和7年3月30日閲覧)

このページに掲載されている情報の発信元

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678

農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)

Tel:03-3583-8678